五弦琵琶再考

2020-04-24姚俊洁

文/姚俊洁

五弦琵琶,又称五弦,是我国古代最富于艺术表现力的弹拨类弦乐器之一。汉魏以来,随着张骞和班超的两次西征打开了通往西域的丝绸之路,五弦琵琶这件古老的乐器便伴随着佛教通过丝绸之路传入我国。自传入后,五弦琵琶对中国音乐产生了很大影响。本文旨在通过对历史上记载有关五弦琵琶的文献、考古图像进行细致分析,并结合已有研究成果,对历史文献中的“五弦”、五弦琵琶起源、形制等角度进行初步探讨。

一、五弦琵琶的起源

五弦琵琶,非华夏旧器,据《旧唐书·卷三十三·志第九》记载:“五弦琵琶,稍小,盖北国所出。”①又据《汉语大词典》解释:“北国:指我国北部地区的诸侯国。”②由于文献资料的局限性,其解释过于笼统,就此笔者将目前学界,对其起源的研究进行搜集、整理,并将其总结为如下两种观点:一是以林谦三为代表的“印度(古称天竺)说”,二是以谷苞为代表的“西域(古称龟兹)说”。

上世纪80年代以前,在五弦琵琶的起源问题上,“印度说”可以说是统领学术界。持此观点的学者认为五弦琵琶形成于印度,伴随着佛教通过丝绸之路传入西域于阗、龟兹(今我国新疆库车)诸地,后又随龟兹乐逐渐传入我国中原地区。林谦三在《东亚乐器考》中说:“五弦,正名该称五弦琵琶,乃是具有五条弦的琵琶,和伊朗系的四弦琵琶,同出于远古时代的中亚地方。由于分化发展的路径不同,遂于外形、演奏上,这两系的琵琶之间有着明确的几个区别点。就是:四弦琵琶生长完成在西亚,特别是伊朗地方;而五弦是发育完成在印度地方的。”[1]林先生的这一观点在近一个世纪的琵琶起源研究中产生了重要影响。

谷苞于1980年在《古代龟兹乐的巨大贡献及其深远影响》[2]一文中提出了五弦为龟兹人所创造的新观点。随后,牛龙菲的《古乐发隐》[3]和周菁葆的《丝绸之路的音乐文化》[4]中对谷苞的观点予以响应,并提出了各自不同的论据。虽目前持此观点的学者人数很少,但不容忽视。并且随着新疆考古的不断发现和研究的不断深入,越来越多的证据对此种观点形成了支撑。

综上所诉,无论“印度说”、还是“西域说”,要形成明确的答案都还需完善补充论据,但不同观点的提出已经是一种进步。学者们从更多角度来探讨五弦的起源问题,为我们研究提供了更加广阔思路。

二、历史文献中的“五弦”

乐器的发展是一个漫长的过程,为了将五弦琵琶的发展过程展示出来,笔者首先从史料入手查找有关“五弦”的记载。在对搜集到的“五弦”资料进行梳理时,发现在不同时期文献中的“五弦”所代表的乐器是不同的。

最早记载有关“五弦”的文献,是指五弦琴(见图1、图2),即七弦琴的前身,而非五弦琵琶。《史记·乐书》有记载:“昔者舜作五弦之琴,以歌南风。”③对此《晋书》《礼记》《乐记》《尚书》等史料中均对此有同样的记载。可见,五弦琴在增至七弦前,多以舜鼓五弦而著称。

据《琴操》记载,五弦琴的形制长三尺六寸六分,代表一年三百六十五天;宽六寸,代表六合;五弦,代表五行。周代时,由文王、武王在五弦的基础上各加一弦,制成七弦。

图1 曾侯乙墓出土的五弦琴

图2 乐声《少数民族乐器》五弦琴

后关于五弦琵琶的记载主要集中于《北史》《隋书》《通典》《旧唐书》《新唐书》之中,内容则主要是描述五弦琵琶在宫廷音乐中使用的情况等。从内容的出现时间来看,《北史》是最早记载有关五弦琵琶的史料。《北史·卷九十四》有记载,高丽国:“乐有五弦、琴、筝、筚篥、横吹、箫、鼓之属,吹卢以和曲”。倭国:“乐有五弦、琴、笛。”《北史·卷九十五》记载,林邑国:“乐有琴、笛、琵琶、五弦,颇与中国同。” 《北史·卷九十七》记载,康国的乐器:“有大小鼓、琵琶、五弦、箜篌。”[5]可见,北朝时,五弦琵琶之五弦在北朝已逐渐盛行,且这里的五弦概指五弦琵琶,已非指上古的五弦琴。

北朝后至隋唐时期,五弦琵琶得到进一步发展,其流传范围已经跨越了中原地区逐渐向东发展。据《隋书·卷一十五·志第十·音乐下》[6]中记载,西凉、高昌、天竺、疏勒、安国、高丽均有使用乐器五弦,即五弦琵琶。

隋唐时期,五弦琵琶的艺术发展达到了顶峰时期。唐初成立的“十部伎”中除“西凉伎”和“康国伎”外,其它八部乐都使用了五弦琵琶,可见其在唐代宫廷中所产生的巨大影响。《新唐书·卷二十一·礼乐志十一》有记载:“五弦,如琵琶而小,北国所出。旧以木拨弹,乐工裴神符初以手弹,太宗甚悦,后人习为搊琵琶。高宗即位,景云见河水清,张文收采古谊为景云河清歌,亦名燕乐。有玉磬、方响、搊筝、筑、箜篌、大小箜篌、大小琵琶、大小五弦、吹叶……。”④《新唐书·卷二百二十二下·南蛮》有记载:“胡部,有筝、大小箜篌、五弦琵琶、笙、横笛、短笛、拍板,皆八。”“二曰太簇……琵琶、笙、箜篌,皆八;大小筚篥、筝、弦、五弦琵琶、长笛、短笛、方响,各四。居龟兹部前。”⑤从以上的文献来看,唐代五弦琵琶形制分大小五弦;技法由木拨弹改为手弹;其演奏方式主要以合奏的形式出现,且在乐队中占有重要的地位。

从《旧唐书·卷三十三·志第九·音乐二》[7]记载的“安国乐”所说“五弦琵琶今亡”,到《旧五代史》中对仅有一则资料提及五弦,直至宋代以后,随着胡乐的渐行低落,五弦琵琶也逐渐走向没落。但在《辽史》[8]中记载,辽代大乐、散乐中均使用了五弦琵琶,其形制同样分大小五弦。可见辽代宫廷音乐很好地继承了唐代宫廷音乐的用乐情况。

综上所述,在历史文献中上古时期的“五弦”是专指五弦琴,中古时期才逐渐将“五弦”概指为五弦琵琶。魏晋南北朝至隋唐,五弦琵琶足足风靡了整个中古音乐的历史舞台。宋代以后,随着胡乐的渐行低落,五弦琵琶这件乐器也几近消失,却在辽代宫廷音乐中存在了一段时间。

三、五弦琵琶的形制

通过对历史上记载有关五弦琵琶的文献查阅以及对考古图像对比、分析,笔者发现五弦琵琶的形制多样。下面,笔者将搜集到不同形制的五弦琵琶其进行分述。

(一)唐代五弦琵琶

日本奈良正仓院北仓现藏螺钿紫檀五弦,作为唐代五弦琵琶这一中古乐器的当世唯一存品。全长 108.5厘米,腹宽31厘米;其音箱为半梨形、直项、五弦、五柱、琴轴分列琴头两侧(左三右二)。琴身用紫檀木制成,正面绘有一胡人骑骆驼手执琴拨,演奏四弦曲项琵琶的画面,上错缀玳瑁,镶嵌螺钿等;背面装饰有细致精美的花纹,可见做工之华美精良(见图三)。

图23 欧洲人目前流行的长笛

宋代郭茂倩的《乐府诗集》引五代末陈游《乐苑》记载有:“五弦……形如琵琶,四隔孤柱一,合散声五,隔声二十,柱声一,共二十六声,随调应律。”⑤

可见,五代陈游《乐苑》中对五弦琵琶的柱制形态描述与日本正仓院现藏的五弦琵琶自乘弦起均距的五柱形态的柱制不相吻合。而根据正仓院的档案记录此件五弦琵琶曾因缺失三柱而在明治时期受过修缮。因此自林谦三以来,学者们普遍怀疑这把五弦琵琶在明治时期接受修缮时被工匠们错误地改变了柱制。

(二)双凤琵琶

宋代陈旸的《乐书·卷一百四十五·俗部·八音》[9]有记载双凤琵琶,即五弦琵琶(见图4)。唐天宝年间由白秀贞出使西蜀时所带回,其形制曲项、五弦、无品、梨形音箱,以逻逤檀为槽,金缕红文蹙成双凤。杨贵妃善弹奏此乐器,其音韵凄清飘如云外,殆不类人间矣,当时的王孙贵胄竞相向杨贵妃学习,但因为是由外国传入的“异物”所以并不被文人雅士所喜爱。

图4 (宋)陈旸《乐书》双凤琵琶

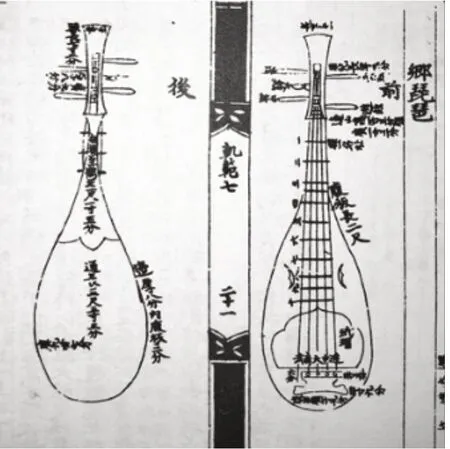

(三)乡琵琶

乡琵琶是从中国南北朝时期东传入朝鲜半岛后,在本土渐渐演变而来的乐器,后期为了与唐琵琶区分开来,称之为乡琵琶。在《乐学轨范》⑦中对乡琵琶的演奏方式、调性、形制均有详细的介绍。据记载,可发现它与唐代五弦琵琶非常相似,其形制:直项、五弦、十品、梨形音箱,腹板附以玳瑁(见图5)。[10]但它与唐代五弦相似的同时,又各具特色。其区别不仅是品数的不同,并且琴轴的区别在于乡琵琶是四轴加一小轴,与唐代五弦的五轴(左三右二)不相为同。

除此之外还有敦煌壁画上的五弦琵琶,其形制多样,据文艺双月刊《阳关》上连载的《敦煌音乐》中所描述,在敦煌壁画中,唐以前出现五弦琵琶的有共有三十余处之多,实际上还不止这些。可见其研究价值。

综上所述,五弦琵琶的起源、形制一直是广大学者为之研究争论的话题,这与其自身的研究价值是离不开的。随着研究的深入,五弦琵琶的发展历史能够得到梳理,这为琵琶发展史研究起到重要的作用。因此,五弦琵琶在中国音乐发展史上占有相当重要的地位,且具有重大的历史意义,值得我们后人继续探究和学习。

图5 《乐学轨范》乡琵琶

注释:

①(后晋)刘昫,《旧唐书》(卷三十三),上海:中华书局,1975年版,第1061-1071页;

②汉语大词典编辑委员会,汉语大词典编纂处,汉语大词典(第二卷),汉语大辞典出版社,1988年。

③〔汉〕司马迁,《史记·乐书》,上海:中华书局,1959年;

④(宋)欧阳修、宋祁撰,《新唐书》(卷二十一),上海:中华书局,1975年版,第470-471页。

⑤(宋)欧阳修、宋祁撰,《新唐书》(卷二十二),上海:中华书局,1975年版,第473页。

⑥(宋)郭茂倩,《乐府诗集》(卷九十六),北京:中华书局,2013年。

⑦《乐学轨范》,1493年(朝鲜)成宗王朝时期成俔、申末平、柳子光等人奉王命整理掌乐院的仪轨和乐谱编撰成书音乐书籍。书中详细记载了朝鲜使用的乐律理论和雅乐、乡乐、唐乐的乐曲、乐谱、乐器、乐队组织和舞蹈、服装、道具等。

注释:

[1](日)林谦三,《东亚乐器考》[M],欧阳予倩译,北京:音乐出版社,1962年;

[2]谷苞,《古代龟兹乐的巨大贡献极其深远影响》[J],《新疆史学》,1980年;

[3]牛龙菲,《古乐发隐》[J],甘肃人民出版社,1985年;

[4]周菁葆,《论龟兹乐》[J],张国领、裴校曾主编《龟兹文化研究》,新疆人民出版社,2006年;

[5](唐)李延寿,《北史》[M],上海:中华书局,1974年;

[6](唐)魏徵等撰,《隋书》[M],上海:中华书局,1973年;

[7](后晋)刘昫,《旧唐书》[M],上海:中华书局,1975年;

[8](元)脱脱等,《辽史》[M],上海:中华书局,1974年;

[9](宋)陈旸,《乐书》[M],《景印文渊阁四库全书》(第211册),台湾:商务印书馆,1986年;

[10](朝鲜)成俔等,《乐学轨范》[M],首尔民族文化推进会,1983年。