旅游感知与投射形象的网络内容对比分析※

——以秦始皇帝陵博物院为例

2020-04-23陈楚健

黄 文 陈楚健

(西南民族大学旅游与历史文化学院,四川 成都 610041)

旅游形象的研究中对于投射形象的研究国内外尚在起步阶段,而对感知、投射二者差异的分析亦是近几年才兴起。因此本文希冀能够在前人研究的基础上,广泛搜集网络文本作为数据来源,以图通过内容分析法,深入探析旅游形象的具体内涵,景区感知形象和投射形象的具体构成,在提升网络文本利用率的同时,拓展旅游形象研究的思路、方法和内容,丰富旅游形象研究的案例。

本文选取秦始皇帝陵博物院作为案例地,探究其当下感知形象和投射形象的具体内容,考量差异,对于文化历史型景区旅游形象的优化具有参考价值。

1 理论综述

1.1 旅游形象

1.1.1 旅游形象研究的缘起及发展

旅游形象是目的地规划的核心,是一个旅游地竞争优势的集中体现,影响着潜在旅游者进行旅游决策,被广泛应用于营销领域。普遍认为,旅游形象的研究始于Hunt的《形象:旅游的一个要素》[1],国外关于旅游形象的研究集中在四个主题[2]:其一,目的地形象的结构;其二,目的地形象的测量;其三,目的地形象的形成;其四,目的地形象对旅游者消费行为的影响。旅游目的地形象普遍采用量化或结构式与质化或非结构式方法对目的地形象进行测量[2-3],并逐渐从以量化研究为主转向量化研究和质化研究相结合[2]。国内关于旅游形象的研究起步较晚,最初集中在旅游形象设计的概念、内涵和营销等领域的实证研究[4-6],渐渐也开始注重理论研究,探究旅游形象的概念体系、内涵、形成机理[7-11],提出了很多独到的见解,并在旅游目的地形象的测量内容和工具上有所突破。

1.1.2 旅游形象的内涵

旅游形象,又被称作旅游意象、旅游映像、旅游地形象、旅游目的地形象,关于旅游形象的概念和构成至今仍未在学界得到统一。Hunt(1975)较早提出旅游形象的定义:个体对非居住地的印象,是纯粹主观的概念。之后,Markin(1974)[12]、Lawson和Bond-Bovy(1977)[13]、Crompton(1979)[14]、Baloglu和Mc Cleary(1999)[15]等遵循Hunt脚步,从主体角度对旅游形象进行定义;Assael(1984)[16]、Murphy(2000)[17]、Kim和Richardson(2003)[18]等考虑到时间因素及目的地其他因素,对旅游形象的定义作了补充。国内比较有代表性的定义和观点由李蕾蕾在《旅游地形象策划:理论与实务》中提出[19]:旅游目的地形象分为本底感知形象、决策感知形象和实地感知形象。纵观国内外关于旅游形象的定义,尽管表述各有区别,但基本都属于认知心理学的范畴。

1.1.3 旅游形象的构成及形成机制

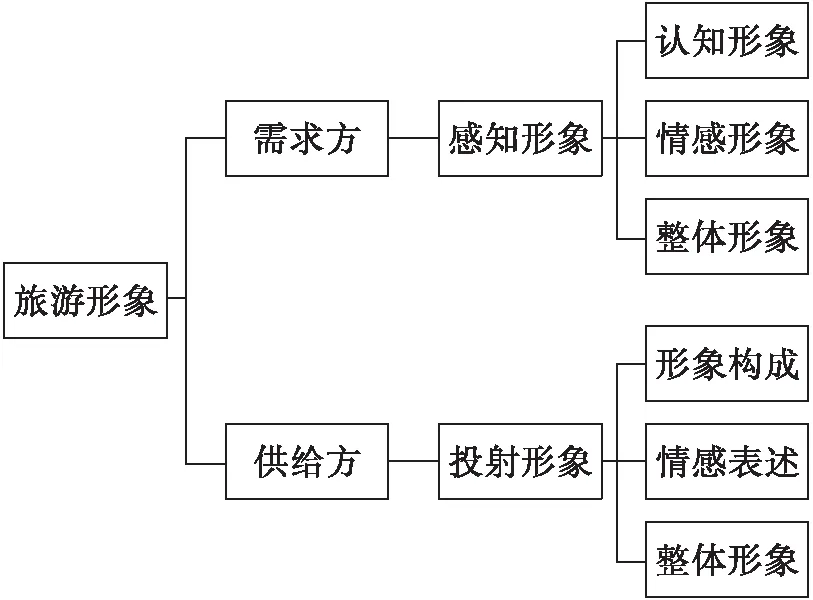

旅游形象的构成及形成机制复杂多样,从主体角度来看,主要是游客感知形象,包括认知形象、情感形象和整体形象三个维度(Baloglu和McCleary,1999[15];Beerli和Martin,2004[20-21]);从客体角度来看,是旅游目的地的客观属性,不以人的意志为转移,包括一般性特征和特有性特征;从媒介角度来看,主要是Kotler(1991)[22]提出的发射性形象和接受性形象;从旅游形象的形成过程来看,又包括原生形象、引致形象和复合形象(Fakeye和Crompton,1991)[23]。Grosspietsch(2006)[24]从供需两个角度重新划分旅游形象,包括感知形象和投射形象。自此,旅游形象的研究体系渐趋完善。

1.2 旅游感知形象与投射形象

1.2.1 旅游感知形象的内涵

所谓旅游感知形象,是从需求角度出发,旅游者基于自身的社会文化背景,在游后所产生的对旅游目的地的总体认知和情感,是一种个人态度的体现。感知形象因人而异,取决于其价值观、动机、个性等心理因素和年龄、受教育程度、婚姻状况等人口统计因素。同时,各个目的地的感知形象也各有不同。感知形象目前主要有三个层次的概念:其一,是旅游形象的结构。Echtner和Ritchie(1991)[25]提出“‘属性—整体’、‘功能—心理’、‘一般—独特’”三维度结构,Gartner(1993)[26]认为旅游形象包括认知、情感和意动三个部分。Baloglu和Mc Cleary(1999)[15]、Beerli和Martin(2004)[20-21]在此基础上划分了认知形象、情感形象和整体形象三个维度,形成了“认知形象→情感形象→整体形象”的因果网络结构。其二,是感知形象的复杂性、多样性和动态性。其三,是从认知角度提出的原生形象和再评估形象。

1.2.2 旅游投射形象的内涵

所谓投射形象,是指旅游供给方为了宣传、营销等多重目的,通过各种手段构建起来的以吸引旅游者前往游览的形象,是基于目的地客观属性的存在和旅游地资源优势的集中体现。投射形象广泛应用于旅游目的地营销和形象构建领域,由Kotler提出,Grosspietsch进一步完善。投射形象的主体是旅游供给方,涉及当地政府、旅游企业、当地居民等多个利益相关者。投射形象的对象是需求方,即旅游者,因供给双方缺乏良好的沟通,且二者目的往往南辕北辙,以至于一个旅游目的地的投射形象和感知形象具有较大差异,因此对旅游目的地投射形象的研究至关重要。投射形象是一个系统性的概念,它的构成成分复杂,包括旅游资源、设施、产品组合、基础设施、服务状况五个侧面,每一个侧面都会影响到投射形象的具体内涵和表现(王磊等,1999)[27]。国内外关于投射形象的研究均尚在起步阶段,研究成果较少,仍待进一步深化。感知形象与投射形象关系如图1所示。

图1 感知形象和投射形象的关系图[28]

2 研究方法与步骤

2.1 研究方法

本文主要采用网络内容分析法。内容分析是对文献内容进行客观、系统、量化分析的一种科学研究方法[29],而网络内容分析法,则是以网络文本作为数据来源进行分析。本文主要选用ROST CM6作为分析工具,该软件由武汉大学沈阳教授团队研发,可以通过对*txt格式的文本数据进行分词处理后,进一步进行词频分析、社会网络和语义网络分析、情感分析等。

2.2 研究步骤

2.2.1 案例地选取

(1)案例地概况

秦始皇帝陵博物院位于西安市临潼区骊山脚下,以秦始皇兵马俑博物馆为基础,秦始皇帝陵遗址公园为依托,建成了包括三个兵马俑坑、铜车马陈列厅、秦始皇陵、骊山等主要参观点在内的大型遗址博物院,是第一批全国重点文物保护单位。1987年,秦始皇帝陵(包含兵马俑坑)被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。秦始皇帝陵博物院以考古遗址展示为主,是重要的爱国主义教育基地,也是国际政治文化交流的纽带。

(2)选取理由

其一,秦兵马俑被誉为“世界第八大奇迹”“二十世纪考古史上的伟大发现之一”,是世界文化遗产,在世界上享有极高声誉,其展品每到一处都会引起当地轰动,与长城、故宫一样,是中国文化的名片。其二,西安是中国热门旅游目的地,有报告指出秦始皇帝陵博物院在西安TOP10景区中位列第一,可以说去西安必去秦始皇帝陵博物院。其三,秦兵马俑凝结着古代工匠的智慧,有着极大的历史、科学、艺术和教育价值,是文化历史型景区的典型代表。

2.2.2 网站文本内容获取

根据chinaz.com网站排名,截至2019年3月31日,携程旅行网(ctrip.com)的Alexa排名和百度权重均位列中文旅游网站排行榜第一,故本文选择携程旅行网游客点评内容作为感知形象数据来源。截至2019年4月8日,利用八爪鱼采集器对携程旅行网攻略板块“游友点评”数据进行随机抓取,剔除重复数据13条,共获得有效数据2 997条,共计223 553字符。

投射形象数据主要来源于旅游电子商务网站和目的地官方网站,根据chinaz.com旅游网站排行榜,截至2019年3月31日,电子商务网站主要选取携程旅行网、马蜂窝(mafengwo.cn)、去哪儿(qunar.com)、途牛旅游网(tuniu.com)、同程网(ly.com)等百度权重指数靠前并具有一定知名度的旅游电子商务网站,目的地官方网站涉及西安旅行资讯网(xian-tourism.com)、陕西省文化和旅游厅官网(sxtour.com)、秦始皇帝陵博物院官网(www.bmy.com.cn)等,在以上网站筛选相关的景区介绍、宣传资料、文字描述及官方导游词等内容,截至2019年4月9日,共获得文本数据27 817字符。

2.2.3 网站文本内容处理

(1)在对文本数据进行充分阅读的基础上,以内容真实有效为原则,删除重复数据、无意义游客点评数据和纯粹的景区介绍性文字,形成新的感知形象和投射形象数据库;(2)记录出现频次较高的词,添加自定义词表;(3)统一景点名称,纠正错别字,合并相关近义词;(4)删除标点符号、表情符号等与文本分析无关的内容;(5)将无关词汇载入过滤词表;(6)在此基础上形成用于分析的感知形象文本数据181 501字符和投射形象文本数据23 457字符。

3 结果分析

3.1 感知形象分析

3.1.1 感知形象的高频特征词分析

第一,基本构成。筛选过的110个高频词中,共有57个名词,31个动词,20个形容词,2个副词,分别占比51.8%,28.2%,18.2%,1.8%。其中名词最多,主要以整体环境感知为主,包括景点景观、文化氛围、整体氛围、旅游服务和声誉等。动词排名第二,主要表现了景区的旅游服务、游客的旅游活动、景区管理及景区工作。形容词体现了游客对景区的直观感受和旅游活动特征。排名前十位的高频词如下(括号内的数字代表高频词频次,后同):兵马俑(1 597)、讲解(1 137)、导游(789)、景区(768)、西安(572)、震撼(509)、人太多(507)、历史(497)、值得(481)、一号坑(377),所有的高频词共同构成了秦始皇帝陵博物院的感知形象。

第二,高频词的总体情况。根据感知形象具体内容,可将高频词划分为四个层次:景观、环境、旅游行为和旅游活动。

3.1.2 认知形象分析

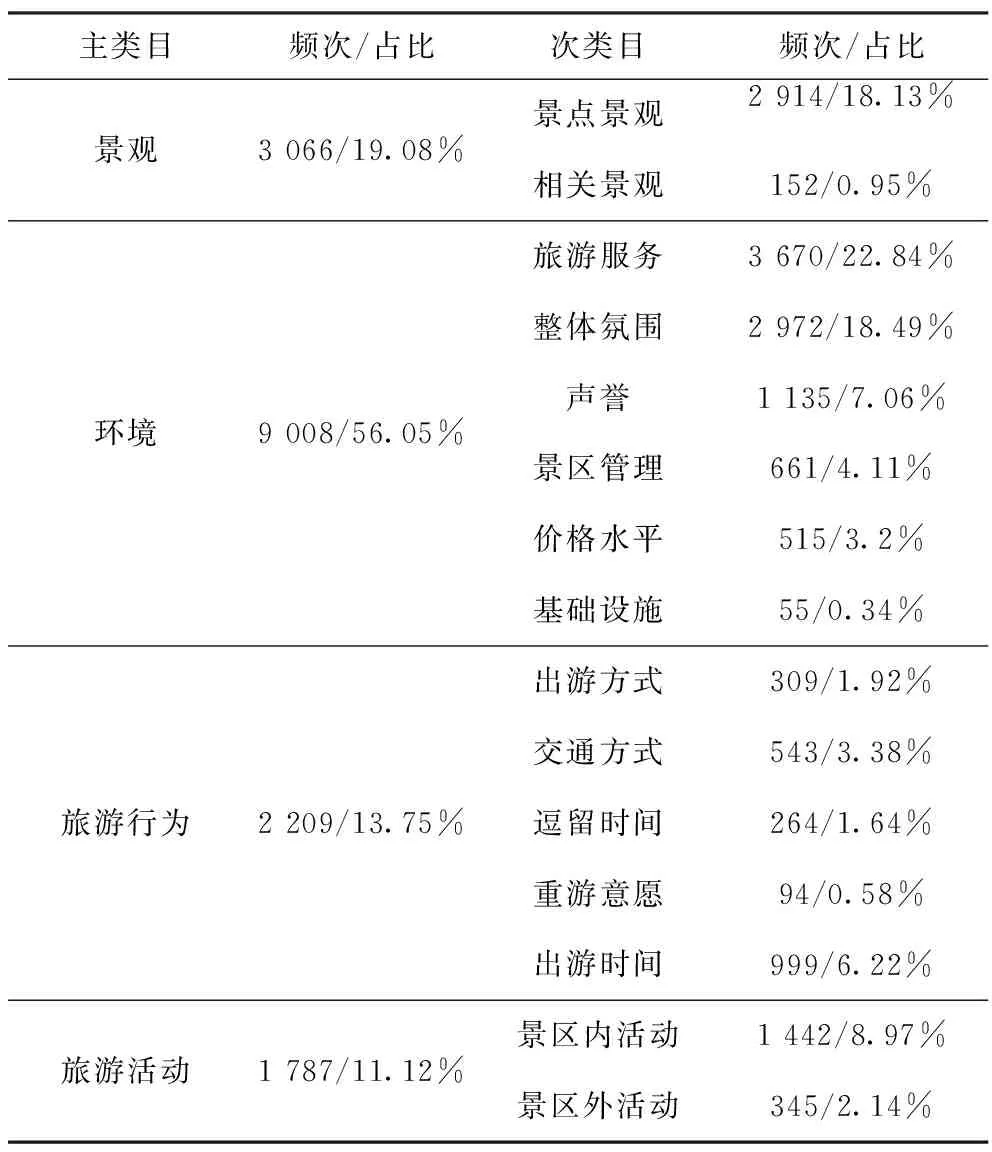

游客认知形象构成复杂,本文分别统计了前110个高频词,得到认知形象属性频次统计表(见表1),其中对环境感知最甚,其次为景观,再次为旅游行为,最后为旅游活动。

(1)景观

第一,从景观构成来看,兵马俑是景区感知的基础,一号坑是秦兵马俑博物馆的核心吸引物。秦兵马俑博物馆共有三个俑坑,一号坑最大最壮观,其次为二号坑,再次为三号坑,频次排序亦揭示了这个规律以及兵马俑三个俑坑对于游客的吸引程度。秦始皇陵作为秦始皇帝陵博物院的一部分,尚未开发,和兵马俑博物馆一票相连,讲解到位,方便到达,仍吸引很多游客前往游览,但评价褒贬不一。

第二,从相关景观来看,被较多提及的是华清池景区,这是因为秦兵马俑博物馆往往和华清池放在一起开发成一日游产品。此外,还包括陕西历史博物馆,该景点被提及主要是和秦兵马俑博物馆进行对比,主要涉及景区管理和旅游服务两方面。

第三,从景观形象来看,兵马俑具有极强的视觉冲击力,气势恢宏,极为震撼,但出现了很多破损现象。秦始皇陵因未开发,对其描述并不是太多,主要涉及距离感知、面积感知,总体来讲规模宏大,设计完善。

表1 认知形象属性频次统计表

(2)环境

在认知形象中,景区环境的感知程度最高,主要包括旅游服务、整体氛围、声誉、景区管理、价格水平、基础设施,其中对旅游服务感知最甚,对基础设施感知最少。

①旅游服务

在该类目下,游客感知最强的是讲解和导游。这在一方面说明了兵马俑讲解的重要性,如有游客认为“来这种历史底蕴浓厚的地方需要听讲解员的讲解才能体会得更深刻”。但同时讲解的水平直接决定了这次旅游体验的好坏,有些游客认为“讲解深入浅出,生动形象”;也有很多游客留下了极其负面的评论,如“导游讲解员太掉档,游览过程走马观花”,甚至一些评论出现导游进行推销的情况,怂恿游客进行购物,这种评论极其影响着游客的重游意愿,也影响着潜在旅游者的旅游决策。

秦兵马俑博物馆的讲解主要包括导游讲解、景区讲解员讲解、讲解器讲解、微信讲解、野导游等多种形式,从检票口到展馆的途中,杂牌军居多,严重影响游客体验。尽管秦兵马俑博物馆的讲解服务参差不齐,但多数游客还是认为讲解详细、幽默、清楚,人员安排较好,服务到位。

②整体氛围

首先,游客对秦兵马俑博物馆整体氛围最直观的视觉感受为震撼、壮观、宏伟、气势。如很多游客发表如下评论:秦兵马俑“排列成阵”,“场面壮观,甚为震撼”。其次,历史、文化、智慧、古人、知识、伟大等是游客对秦兵马俑文化内涵的整体把握,他们感叹:秦兵马俑是“人类的智慧,古人的奇迹”,为古人的智慧和中华民族而感到由衷的自豪。此外,秦兵马俑被誉为“二十世纪考古史上的伟大发现”,在考古史上拥有重要地位,很多人表达了对考古人员的敬佩:“文物修复工作十分艰辛,很多人穷其一生,都只能挖掘复原极少部分。前人造俑开创纪元,后人修俑同样载入史册。”但仍有很多游客认为出土物并不多,兵马俑没有看点,这与景区管理、景观性质和个人旅游动机有关。

③声誉

秦兵马俑,被誉为“世界第八大奇迹”,是“中国古代辉煌文明的名片”,很多游客评价为“世界奇迹,民族骄傲”,甚至是“人生必去的世界五十个景点之一”,是“陕西旅游的名片”。秦兵马俑先是在西安,后是在中国,有游客指出“西安是中国最有文化的地方,是文化之旅最好的目的地,是感受中国文化最好的去处”,甚至比“故宫更值得去看看”。兵马俑是西安的代名词,而西安是中国文化和历史的见证,忽略其本身所具有的艺术和文化价值,“无论是对中华文明的贡献,还是对当今中国的影响”,都是无与伦比的。可以说兵马俑这个词本身就已经成就了西安,成就了中国,是西安代表中国闻名世界的一张名片。

该类目下,认知最为强烈的高频词为刷身份证,这是携程旅行网联合秦兵马俑博物馆开展的服务,旨在推行无纸化门票,很多游客认为非常方便。其次为排队,很多游客抱怨“参观五分钟排队五小时”,限流、分流、引流工作不到位,影响游客的旅游体验。

⑤价格水平

该类目下游客感知最为强烈的分别为门票和免费。关于门票,很多游客认为偏贵,但是对于一些免票政策让游客感到欣慰和满意,认为非常人性化,具有宣教意义。关于讲解,收费不一,售票处的专业讲解员,费用90元。纪念品价格从景区内到景区外逐级递减。很多游客认为当地餐饮较贵。

⑥基础设施

关于基础设施的感知较少,前110个高频词中仅提到了停车场,普遍认为停车场很大,但距离展馆比较远,标识不清,也出现过无人管理导致停车场拥堵的现象,且由于参观人数过多,很多游客建议建造更大的停车场,同时加强管理,防止黑停车场宰客。

3.1.3 情感形象分析

对感知形象数据进行情感极分析,游客对于秦始皇帝陵博物院的情绪以积极情绪为主,共1 644条,占比59.41%,积极情绪主要包括对兵马俑宏伟气势的赞美和对历史的赞叹;与此同时,消极情绪亦占很大比重,共944条,占比34.12%,主要是对交通、购物、讲解、设施、管理、服务等方面的不满。

HDecode和Julius的语言模型是ARPA ngram模型。在语言建模的第一步,使用HTK工具构建工具链的训练,训练的结果文件不能用于外部解码器。然后用CMU语言模型工具包进行语言模型训练。该工具链包含从输入文本中提取单词频率和词汇,并使用text2wfreq和wfreq2vocab生成带有text2idngram和idngram2lm的ARPA语言模型文件。使用Julius将ARPA文件转换为二进制格式,直接与HDecode一起使用,并使用工具mkbingram加速ARPA文件的加载[14]。

3.1.4 整体形象分析

根据认知形象和情感形象分析,可以推测,秦始皇帝陵博物院游客所感知到的最根本的是兵马俑,在所有文本数据中被提及最多,这是游客对秦始皇帝陵博物院最直观的认识也是最深刻的印象,是对该景区认知的基础。此外,一号坑是所有参观景点中认知度最高的,最能体现秦兵马俑的震撼和气势,是所有展厅的精华所在。对于旅游服务的感知,主要从讲解、导游可以看出,讲解是在兵马俑之外排名第二的高频词,是游客对秦始皇帝陵博物院旅游价值和文化价值的感受。与此同时,游客对交通感知良好,但对餐饮、管理、服务、购物等体验不佳。管理不够规范,分流、引流、限流不到位,使得游客对秦始皇帝陵博物院的直接感受就是人山人海。此外,推销、黑导游、黑车现象泛滥,亦严重影响着游客的旅游体验。关于门票费用,很多游客认为尽管兵马俑的历史价值值得一去,但确实很贵,这是游客出行考虑的现实问题之一。

总体而言,秦始皇帝陵博物院旅游感知形象可归纳为:它是以兵马俑的文化价值、历史价值和艺术价值为核心吸引力,以一号兵马俑坑为核心旅游景点,以讲解为主要手段(讲解水平参差不齐),交通优良,但管理欠佳、门票较贵、有待进一步提升的旅游目的地。

3.2 投射形象分析

3.2.1 投射形象高频特征词分析

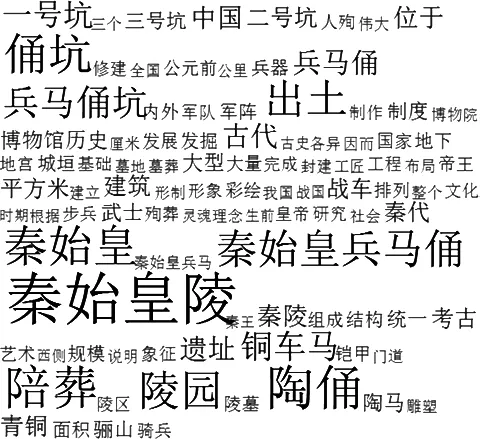

第一,投射形象构成。筛选过的56个高频词中,以名词、形容词、动词和量词为主。其中,名词最多,共有40个,占总数的71.43%,主要包括景点、景观、特征、文化意义、艺术价值等。其次为动词,共有11个,占总数的19.64%,主要涉及秦兵马俑的考古过程、研究及排列形式。再次是形容词,共4个,占比7.14%,涉及秦兵马俑的历史和客观性质。最后是量词,仅有一个,反映了秦兵马俑的占地面积。排名前十的高频词分别为:秦始皇陵(156)、兵马俑坑(100)、兵马俑(83)、陪葬(72)、陶俑(62)、秦始皇(57)、出土(52)、铜车马(37)、一号坑(34)、古代(30)。

第二,高频词所体现出的投射形象。所有的高频词中,排名第一的是秦始皇陵,第二是兵马俑坑,在官方资料的投射中,秦始皇陵位于骊山脚下,兵马俑坑是作为秦始皇陵陪葬坑的存在,是秦始皇陵重要的组成部分之一,但因为考古工作的进展和出土时间的前后,兵马俑成为整个秦始皇帝陵博物院的核心所在。兵马俑坑作为秦兵马俑的展示厅,陶俑和铜车马是其展示品,展示坑以一号坑为主,主要展示秦始皇的“地下军阵”,其次为二号坑和三号坑,以它的“大、多、精、美”而著称,“大”和“多”以平方米、面积等量词和名词构成秦兵马俑博物馆的客观印象,以大型、规模、大量等形容词和名词构成其主观感受;“精”和“美”展示着古代工匠的智慧,凝聚着中国古代的艺术和文化,其青铜技术、彩绘技术更是令人叹为观止。

3.2.2 情感表述分析

本文投射形象数据主要来源于目的地官方网站和旅游电子商务网站,在数据的构成比例上,目的地官方网站的数据占据绝大部分,对于秦兵马俑博物馆相关文物的介绍秉持客观、公正和育人的目的,故而以积极情绪(48.47%)和中性情绪(28.57%)为主,其中的消极情绪(22.96%)绝大多数源于对于古代严苛殉葬制度的描述,对秦始皇穷兵黩武、苛政虐民的批判,对工匠悲惨命运的惋惜,对俑坑曾被焚毁原因的客观推测。

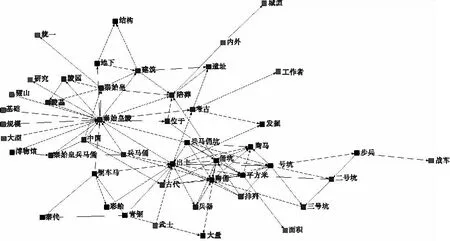

3.2.3 形象主题语义网络分析和整体投射形象

对高频词进行共现分析,利用ROST CM6软件的NetDraw功能绘制语义网络关系图,以反映各个高频词之间的紧密关系。由图2可以看出,投射形象呈现出以“秦始皇陵”“俑坑”“陶俑”等多中心的簇状分布,周边分布着以“陵园”“秦始皇”“古代”“排列”“陶马”等为中心的次中心,外围散布着“大型”“规模”“面积”“工作者”等形象主题特征节点,共同构成了秦始皇帝陵博物院投射形象的形象主题关系网。大体而言,右侧高频词之间的相互关系更为紧密,距离更近,但主题不明确,相比而言,左侧则较为松散,联系较弱,但主题清晰。

可以推测,秦始皇帝陵博物院的整体投射形象是以秦始皇陵和兵马俑为核心吸引物,其中又以兵马俑的文化、考古和艺术价值为核心吸引要素,“以秦始皇陵及其背景环境为主体”,是以文化传播和交流为重点特色,融“教育、科研、游览、休闲”为一体的公共文化空间。

图2 秦始皇帝陵博物院投射形象的语义网络关系图

3.3 感知形象与投射形象对比分析

3.3.1 相同点

秦始皇帝陵博物院的旅游感知形象和投射形象均以兵马俑为核心吸引物,以一号坑为主要参观和介绍景点,对于秦兵马俑的形象描述以“震撼”为主,突出秦兵马俑的规模和气势以及丰富的历史、文化、艺术和考古价值。秦始皇帝陵博物院的情感形象均以积极情绪和中性情绪为主,这是其本身所代表的文化、价值和声誉所决定的。

3.3.2 不同点

(1)构成内容

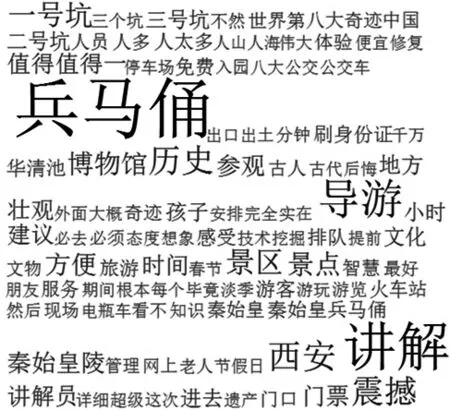

第一,从需求方来看,感知形象具有一定的内在统一性。从感知形象的主题标签云图(见图3)可以清晰地看到,秦始皇帝陵博物院的感知形象以“兵马俑”“讲解”“导游”为核心高频词,对于景区的形象感知涉及景观、环境、旅游行为和旅游活动等多个方面,是对景区旅游形象的抽象认知和表达,其中尤以环境为主,尽管构成多样,却有内在统一性。秦始皇帝陵博物院旅游感知形象从主观角度出发,其感知重点涉及旅游动机和旅游体验,对于服务、管理、交通、餐饮、购物等方面感知尤甚,所产生的任何负面情绪都将影响游客的重游意愿和潜在的旅游消费者,很难防微杜渐。

图3 秦始皇帝陵博物院旅游感知形象主题标签云图

第二,从供给方来看,投射主体不同,投射形象各有差异。从投射形象的主题标签云图(见图4)可以看到,投射形象的元素构成丰富多样,以对景观、历史和文化的深入挖掘为核心要义,以“秦始皇陵”“秦始皇兵马俑”“陶俑”等为核心高频词,展示方式更为多样,具体、全面且客观。同时将秦始皇陵和秦兵马俑博物馆视作一个整体进行探究,既未割裂二者之间的联系,也未特意强化秦兵马俑的价值和意义。秦始皇帝陵博物院的投射形象主要从客观角度出发,对于旅游电子商务网站来讲,其目的为吸引游客、能够营利,其投射要素更加贴合游客需求,涵括较广,包括“食住行游购娱”六要素,但也较为浅显,情感倾向基本上都是积极情感;相比之下,目的地官方网站的诉求则更为复杂,首先是作为博物馆的宣教和研究意义,其次是作为旅游景区的价值,最后是作为公共文化空间的凝聚作用。

图4 秦始皇帝陵博物院旅游投射形象主题标签云图

(2)情感表述

从供需双方来看,对秦始皇帝陵博物院的感知形象和投射形象的情感表述均以积极情绪和中性情绪为主。因游客的社会背景和心理因素的差异,对景区的感知各有侧重,其对积极情绪和消极情绪的感知来源也各有差异,“食住行游购娱”任何一个环节都有可能是游客对该景区情感感知的全部内容,极其容易以偏概全。从中性情绪来看,投射形象显著高于感知形象,这与文本数据来源有关,投射形象数据主要源于目的地官方网站,其诉求主要为公共文化空间的营造,故而对其投射形象的表述更加客观、公正,以期为公众营造一个较为真实的秦始皇帝陵博物院,从而达到其宣教的意义,实现其国际政治文化交流的使命。

3.3.3 结论

首先从数量和质量上来看,感知形象数据明显高于投射形象数据,是其三到十倍,甚至更多,且游客对于感知形象数据的青睐和认可或许更甚于投射形象;从文本的质量上来看,感知形象大同小异,雷同较多,且不排除很多虚假评论,而投射形象经过精挑细选、字斟句酌,是供给方意志的集中体现,又因主体差异而各有侧重。

其次,从具体内容上讲,投射形象的构成内容更加复杂多样,主要突出其文化、历史和艺术价值,具体且全面;但感知形象的构成内容概括度较高,多为抽象认知和表达,且尤以环境感知为甚;投射形象主要表达的部分在感知形象中呈现分散性集中的特征,但游客对旅游服务和管理上的感知在投射形象中鲜少涉及,二者存在明显的信息不对等现象。

4 研究展望

旅游形象构成及形成机制复杂多样,本文仅仅讨论了旅游形象的冰山一角——感知形象和投射形象,同时未将时空因素和人口统计因素对于旅游形象的影响纳入考虑范畴,具有一定的局限性,本文认为对于旅游形象可进行更深层次的探讨:

第一,从旅游形象的形成过程来看,可以将原生形象、引致形象和复合形象纳入研究范畴。

第二,可以加强对景区及旅游目的地投射形象的研究,包括投射形象的主体构成、差异、变化趋势和原因等。

第三,从时空角度来看,可以追踪多次重游一个景区的游客在不同生命周期对于该景区的感知变化;可以利用地理信息系统将IP地址纳入分析范畴,探究不同地域游客的旅游形象感知;可以通过研究游客的旅游足迹,来探究游客对一个景区旅游形象的空间感知。