基础力学课程体系改革的顶层设计、综合措施与宏微观实践

2020-04-22杨庆生叶红玲刘夏

杨庆生 叶红玲 刘夏

摘 要:基础力学课程是工科大学生的技术基础课程,不仅是学生进行后续专业课程学习的基础,而且它自身的科学方法具有直接解决实际工程问题的能力,它在培养学生的工程能力和创新能力方面起着关键的作用。文章阐述了在新形势下基础力学课程体系的改革设计、实施方法和改革效果。构建了以反映课程本质的核心知识、满足专业要求的选配模块和体现教师特点的特色内容三层次组成的“有核心无边界”的知识体系和特色各异、规格不一的课程结构;提出了有用、能用、会用的“三用”教学理念和实际、实践、实验的“三实”教学原则;详细介绍了教学改革中的具体措施和实施方法。教学改革经验对于面向新工科建设的专业基础类课程改革具有一定的借鉴意义和参考价值。

关键词:基础力学;工程力学;课程改革;课程体系

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)13-0109-05

Abstract: Fundamental mechanics course is the basic technical course for engineering students. It is the basis for students to learn the following professional courses, and its own scientific method has the ability to solve practical engineering problems directly. It plays a key role in cultivating students' engineering ability and innovation ability. This paper expounds the reform design, implementation method and reform effect of the curriculum system of fundamental mechanics under the new situation. We have constructed a "core and borderless" knowledge system which is composed of three levels: the core knowledge reflecting the essence of the course, the selecting and matching modules that meets the professional requirements, and the specific contents reflecting the characteristics of teachers, and a course structure with different features and specifications; we put forward the "Three U's" teaching idea of useful, usable and using knowledge and the "Three P's" teaching principle of possible, practical and experimental skills; and we introduced the concrete measures and implementing methods in teaching reform in detail. The experience of teaching reform has certain reference significance and value for the reform of specialized basic courses for new engineering construction.

Keywords: fundamental mechanics; engineering mechanics; course reform; course system

围绕质量提升内涵是高等教育教学改革最核心最紧迫的任务。教育理念的转变、人才培养模式的发展、教学体系的创新和教师教学能力的提升是促进教育教学改革的关键因素。基础力学作为许多工科专业的重要专业基础课,很多学者从教学内容、教学方法、实验教学等方面进行了有益的探索与实践[1-4]。当前,随着卓越工程师教育培养计划的实施和新工科建设的发展,在科学、人文、工程的交叉融合中,如何培养具有工程实践能力和创新能力的复合型综合性人才,对于基础力学课程建设提出了新的任务和要求。本文结合作者的教学实践,阐述了基础力学课程系列的改革设计、实施方法和改革效果,希望对于工科基础类课程的建设提供一些思路和借鉴。

一、基础力学课程系列在工程教育中的地位与作用

工科本科生阶段的基础力学课程系列以《理论力学》、《材料力学》课程为主,辅以《结构力学》、《弹性力学》、《工程热力学》、《流体力学》和《有限元法》等。其中《理论力学》和《材料力学》是面向众多学科的基础课程,它们的内容经过不同组合,又形成了各种学时规格的《工程力學》课程,由此形成了基础力学的课程系列,面向机械工程类、土木工程类、材料科学与工程、交通工程、热能与动力工程、建筑学、测控技术与仪器、环境工程、水务工程、经济管理等专业开设。目前我国大多数院校以《工程力学》的课程名称进行基础力学课程教学,国外多数院校也基本如此[5]。

基础力学作为一门学生最早接触到的、系统地将理论知识与工程实际相结合的课程,具有完整系统的基本概念、基本原理和基本方法,具有独特的数学推理和分析与求解问题的科学思维方法,将工程问题的分析、近似、抽象、建模、求解、设计等过程贯穿于教学中,使严密科学推理与灵活工程应用相结合,以便于学生掌握解决工程中力学问题的基本方法和技能,从而培养学生的工程意识、科学素质与创新能力。基础力学课程不仅是后续相关课程的基础,而且它自身的科学方法具有直接解决实际工程问题的能力,因此基础力学已经成为相关工科专业必不可少的基础知识。经过长期的发展,无论是传统的土类、机类专业,还是新兴的循环材料、智能交通、工业设计等专业,都把基础力学作为一门重要的专业基础课程。

二、基础力学课程面临的新形势与改革迫切性

随着国家社会经济的不断发展以及对于人才素质要求的不断提高,基础力学课程与其他基础类课程一样,一直面临适应新形势、解决新问题的巨大挑战。特别是近几年高等教育的改革深化,使得基础力学课程面临的改革任务越来越迫切。

(一)专业大类招生与培养模式的实施,迫使基础力学课程系列必须进行实质性改革

为培养适应新世纪各类学科交叉的宽口径复合型人才,目前各高校纷纷打破专业壁垒和学科界限,普遍实行了按专业大类招生和培养的模式,学生在入学一年半或两年的时间内全部学习基础课程,高年级才进行专业学习和拓展学习,从而实现广泛的通才教育。例如本校的土木工程类专业包含结构工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源利用、水务工程等二级本科专业,除了结构工程专业要求多学时的基础力学课程之外,其他专业只要求中等学时的力学课程。原来这些专业采用不同的教学大纲,分别进行教学,而按土木工程类大专业招生以后,给基础力学的教学带来了不可协调的困难。同样,机械类专业中偏机类和偏电类的二级专业也存在类似问题。因此,基础力学课程系列改革势在必行。

(二)工程教育专业认证的普遍推行,对基础力学课程教学目标提出新要求

以成果导向、学生为中心以及持续改进为核心理念的工程教育专业认证,是我国高等教育与国际接轨的重要途径,也是提高人才培养质量的重要抓手。各学校都非常重视工程教育专业认证的开展,在专业认证标准中,尽管明确规定具体课程由学校根据自身定位、培养目标和办学特色自主设置,但是多数工科专业都把基础力学列为工程基础类的核心课程。要求课程以数学与自然科学为基础,培养学生应用数学或数值方法,着重培养解决复杂问题的能力和解决实际工程问题的能力。这就要求基础力学课程的教学目标要与专业或者行业特点相结合,符合行业对于人才知识结构的一般与特殊要求,使得工科专业毕业生达到行业认可的既定质量标准要求。

(三)每一轮新培养方案对基础课程的学时压缩,使基础力学课程教学不断面临新压力

由于基础力学课程教学内容本身的丰富性和基础性,使得学生学起来感到很困难。课程的学时与学业的矛盾本来就存在,甚至很严重。而进入新世纪以后,在强调素质教育和宽口径育人的大环境下,基础力学课程成为每一次教学改革的压缩对象,课程内容多与课程学时少的矛盾愈加突出与严峻。面对现实压力,从事基础力学教学的教师要主动顺应新形势,研究新问题,在教学改革中发挥主导作用,提高教学效率和教学质量。

面对新形势和新问题,必须将基础力学课程的改革纳入到整个高等教育改革的大系统中,纳入到学校人才培养目标的大框架下,把握新局面,实现新转变,主动适应调整并推行改革,不断提升课程教学质量。

三、基础力学课程系列综合改革的顶层设计

基础力学课程改革从未停止过,在教学内容的更新、教学方法的改革等方面取得了丰富的成果[6-9]。多年的教育教学改革历程启示我们,课程改革一定是以问题为导向,通过改革超越问题,通过继承和创新形成发展的新动力。成功的改革必定需要认真地进行顶层设计,将宏观的目标与具体的举措结合起来,将教学理念与课程体系建设结合起来,不仅要解决目前面临的矛盾和困境,而且要面向未来的长远发展,特别是要适应即将拉开序幕的新工科教育改革。

(一)以促进学生全面发展为核心,以“三用”为导向的教学理念

课程教学的核心理念是以学生为本,将知识传授、能力培养、素质提高和协调发展相融合,提升课程教学质量。作为以培养高素质应用型人才为主的院校,还应该以知识的实际应用为课程教学的根本宗旨。基础力学课程教学改革中学习有效知识就成为要解决的根本问题,就是学生学习了知识以后,能够有用、能用、会用。“有用”不仅指所学知识能够密切联系实际工程与生活,而且也包含对学生综合素质和思维方式的训练价值,以及后续学习和终生学习的知识传承作用;“能用”是指符合现代社会和科学技术的发展阶段,具有知识运用的条件和环境;“会用”是指学生对于知识深刻理解,并将知识运用于工程实际的能力。“三用”导向的教学理念体现了课程教学目标、人才培养目标与成果导向的评价指标的一致性。

(二)“有核心无边界”的放射型知识体系设计

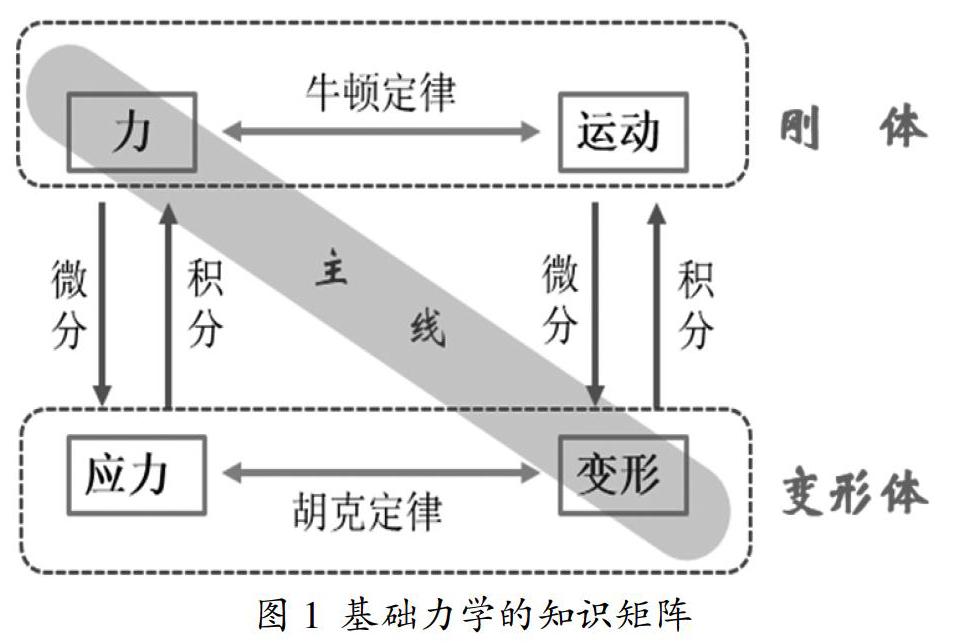

基础力学历经200多年的提炼和完美的数学表达,许多经典内容达到了洁如诗、美如画的境界。但是我们还须静下心来认真反思,基础力学课程在高素质人才培养的知识链和训练链上占有什么位置?这些作用是否具有不可替代性?它的核心知识载体有哪些?通过对这些根本性问题的深入思考,进一步明确基础力学的科学方法、知识传递作用、思维训练价值和工程应用意义,以及这些功能所对应的核心知识载体。对于基础力学课程,核心就是以平衡为主题的力的分析和以平面假设为基础的变形分析,二者通过简单的胡克定律相联系。这是一条主线。如果把变形看作运动的一种特殊形式,那么,运动与力的联系就是经典的牛顿定律。这样就形成以主對角线为核心的基础力学知识矩阵,如图1所示。这个以主线为核心的知识体系覆盖了基础力学的所有基本内容,衍生了适合各个专业的不同规格的工程力学课程。

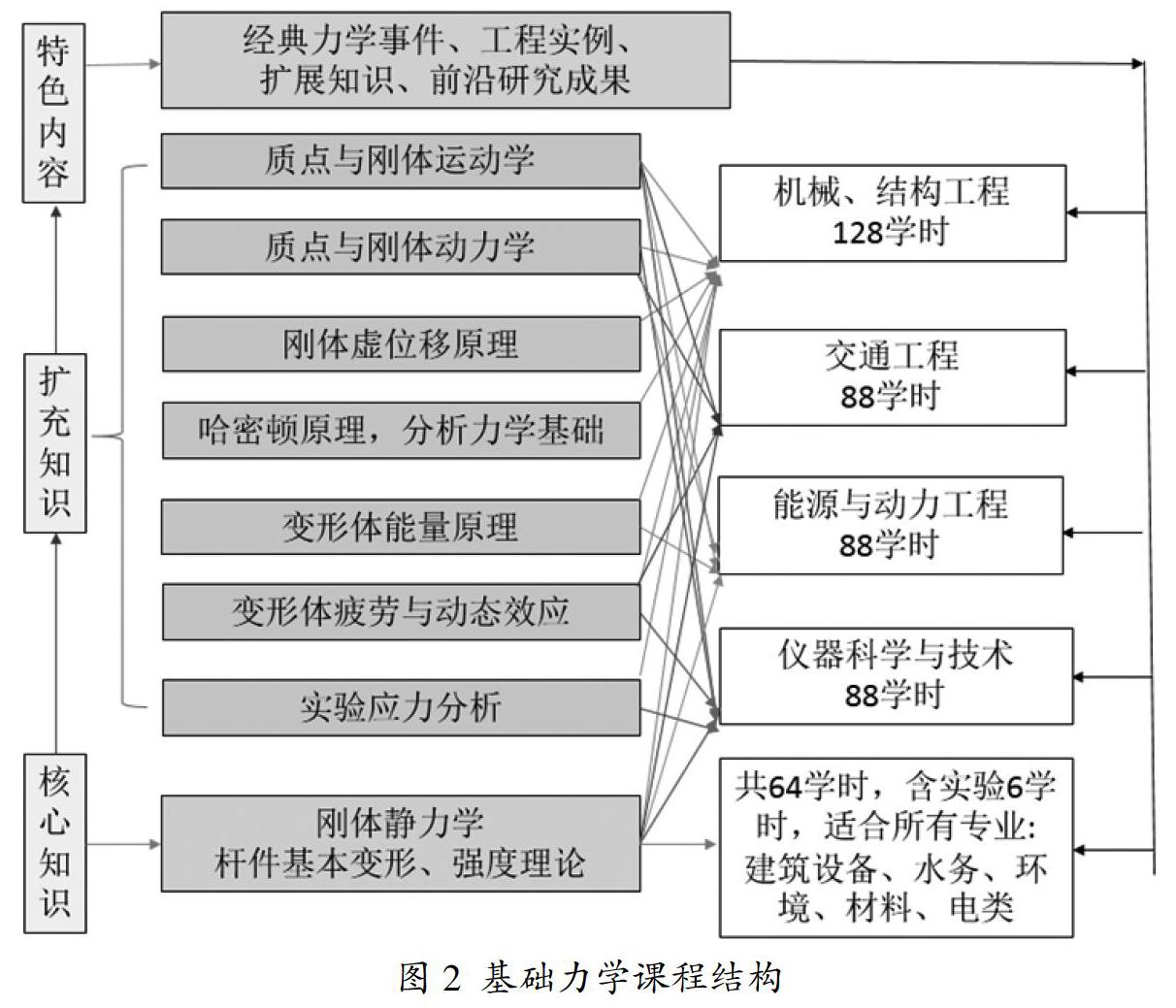

确定知识主线以后,将其他内容分为不同的知识模块,这些模块包括:质点与刚体运动学、质点与刚体动力学、刚体虚位移原理、哈密顿原理及分析力学基础、变形体能量原理、变形体疲劳及动态效应和实验应力分析模块等。为了满足不同专业的特殊要求,可以有选择地采用这些专业模块。同时,我们允许任课教师根据自己的研究兴趣和研究方向,向学生介绍体现自己教学特点和研究专长的特色内容。例如,研究复合材料力学的老师,增加了各向异性、变形耦合的知识、从事计算力学研究的老师,增加了数值方法的计算结果对照,而研究材料疲劳断裂的老师,则在材料的失效破坏方面强化了教学力度。因此,这个“有核心无边界”的基础力学知识体系有三个层次组成,即体现课程本质的核心知识、满足专业要求的选配模块和体现教师特点的特色内容组成。

(三)宏微观贯通的课程结构的建立

根据专业和任课教师的特点,将核心知识、选配模块和特色内容有机结合,形成主干一致但特色各异的基础力学课程体系,如图2所示。新课程体系的特点是强化经典的静力学平衡和杆件的基本变形(拉压、扭转、弯曲及其它们的组合)等核心基础知识,拓展在专业中应用和实践选配模块的知识,完善和融入特色内容。这个特点可以概括为:强化基础,拓展新知;模块组装,接口灵活;核心一致,特色各异。目前,我校除了个别专业保留理论力学和材料力学两门课程之外,大部分专业都按照新的设计,改为工程力学课程,根据专业不同,形成128学时、88学时、64学时等不同学时规格的课程新体系。

在实际教学中,我们充分发挥和尊重教师在课堂教学中的主导作用与改革实践,鼓励主讲教师通过精心设计教学环节,凝练教学方法,精炼教学内容等微观改革,达到课程教学的宏观目标。

四、基础力学课程系列综合改革的实施方法

为了有效实施新的基础力学课程体系,并取得切实的教改效果,使微观的教学改革与宏观的顶层设计相一致,在主要教学环节实施了如下改革措施。

(一)运用启发式教学,注重知识发生的过程

启发式教学以启发学生的思维为核心,从而调动学生的学习主动性和积极性。启发式教学的关键在于设置问题情境,鼓励学生大胆想象,启发学生模拟当时知识发生的情形,并展开热烈的讨论,使学习理论知识的过程成为一个知识发现的过程。比如介绍一个知识点时,引导学生想象出知识发生、传播和应用的各种不同路径和情境,通过交流讨论,互相启发、共同提高,从而明晰获得基础力学中的定理、公式及结论的过程,引发学生探究的乐趣,鼓励学生创新性思维。

(二)探索面向实际、实践和实验的教学新方式,注重知识的内涵与外延

以知识的应用为导向,突出与实际工程的结合,突出力学的实践和体验,突出典型实验的原理实现和普适作用。为提升学生的工程实践能力,将工程项目与教学实验相结合。在课程中将科研项目与实际工程问题分层次引入课程教学,给学有余力的同学有挖掘潜力和拓展能力的空间。在重视基础型实验的情况下,为学生开设多个综合型、研究型实验,包括实体模型的电测、光测、射线测试实验以及虚拟模型的数值计算实验等。所有实验采取完全开放形式,学生可以在全天的任意时间内进行实验。采用面向实际、实践和实验的教学方式,既锻炼了学生的动手能力,又增强了科学思维能力和综合创新能力。

(三)改革考核考试方式,增强课程评价的有效性

课程评价是改革课堂教学,促进学生全面发展的重要环节。目前,我们实施了三种考核考试方式对学生进行综合评价。一是加大平时成绩的权重,鼓励学生通过学习研究写出创新性的实验报告和课程论文,并计入平时成绩。二是理论考试增加综合能力題,要求学生自己选择设计实际问题,自己建立力学模型、求解,并自行证明其结论的正确性。三是实验考试对学生进行操作过程的考核,考察学生在仪器和软件使用、基本操作和把握实验的能力。所有的实验考试,如果学生对自己成绩不满意,在时间允许的情况下,可以重新进行实验,重新提交材料,进行考试。通过考核考试方式的改革,增强了对学生的全过程管理和全方位评价,为学生提供了一个展示自我、锻炼自我和发展自我的机会,提升了学生的综合能力。

(四)将现代教育技术与传统教学手段有机结合,实现课堂教学和实验教学及其课程管理相统一

现代教育技术对激发学生的学习兴趣,帮助学生透彻地理解教师讲授的新知,“省时高效”的达到教学目标,有着明显的优势。特别是在当前的“互联网+”时代,如何将有效的教学与新媒体技术手段相结合,充分激发学生的学习兴趣,提高教学效率,是当前教学改革的热点之一。基础力学课程电子多媒体课件实现了声、光、动画等视觉效果的完美统一;开发的基础力学网络智能答疑系统、网上作业提交批改系统、网上师生互动平台,为学生提供了多种学习途径和交流渠道;基础力学实验中心电子化实验指导书和管理系统,可方便地为学生提供有效的学习指导。此外,微信公众号、微信打赏评价系统的开发对于改善学生学习的参与度和学习热情提供了有效途径。

五、基础力学课程系列综合改革的保障措施

为了保证系列改革的顺利实施,增强教学改革效果,需要抓好两个关键因素:一是高水平教师队伍的建设,二是教学基础工程的建设。下面结合我校教学改革情况做一简单介绍。

(一)充分发挥教师在教学改革中的主导作用,构建教、学、研一体的高质量教学体系

教师队伍的先进理念、突出的科研教学能力和锐意进取的创新精神,是保障教学改革顺利进行并取得成功的关键和原发动力。近年来,我们依托国家基础力学教学与实验教学团队的建设,加强了教师队伍的建设,通过大力引进新教师,聘请国家教学名师对青年教师进行一对一传帮带等举措,使青年教师在具有较高学术水平的基础上,迅速掌握先进的教学理念和教学技巧。制定了定期和不定期的教学研究交流制度,鼓励教师探索教学改革,撰写教学研究论文。定期开展教学研讨,在制定教学方案、引入新的知识点和工程案例时,大家共同准备、一起切磋,促进了课程教学质量的提高和教师教学能力的提升。采用走出去、请进来的方式,加强对外学术交流,营造良好的学术研究氛围。邀请国内外著名科学家、教育家来学校讲学和指导工作,同时积极选派教师到国内外大学参观访问或进修学习,学习和观摩国内外著名大学的教学、科研动态等等。一支治学严谨、要求严格,注重教学质量、教学与科研有机结合、层次合理的教学队伍是教学改革质量保障的关键。

(二)加强教学基础条件建设,建设一流的软硬件环境

随着国家“十三五”规划和“双一流”战略的推进,课程教学的软硬件条件建设如鸟之两翼,车之双轮,相辅相成,缺一不可。教材和其他教学资料的基础建设不容忽视。目前,形成了教材、课件、实验指导书、习题解答和其他辅助材料等完善的课程系列的教学基础条件[10-14]。

“互联网+”条件下的基础力学网站建设随着时代发展不断更新换代,学生可以在网站上了解丰富的力学知识、浏览教师的教学科研工作、进行问题讨论和学习交流,目前成为学生学习本课程的重要园地。此外,充足的实验设备、先进的计算机仿真软件、开放的实验场地、丰富经验的实验教辅人员,也为学生主动学习和探索提供了宽松自由的学术交流环境。当然,基础课程的软硬件环境是需要社会、学校、教师和学生共同参与共同努力建设的,并需要不断去完善,去发展。

六、结束语

经过一系列的改革举措,形成了与学校人才培养定位相一致的基础力学教学体系和课程结构,取得了明显的教学效果。在校内专家和学生评价中,基础力学课程始终名列前茅,学生在全国性力学大赛、结构设计大赛和机械设计大赛中取得优异成绩,课程教师多次在全国和北京市教学技能比赛中获得佳绩。在专业评估和专业认证中,基础力学课程的教学理念、教改措施和教学效果得到专家们的一致认可与好评。

基础力学课程作为一门重要的专业基础课,不仅可以培养训练学生的综合研究与工程素质、逻辑思维与抽象简化能力,还能增强学生的工程实践能力,在现代科学技术和工科教育中占有重要地位。本文阐述了基础力学课程系列的改革设计,介绍了实施方法、保障措施与教学成果,教学改革经验对于面向新工科改革中的专业基础类课程建设具有一定的借鉴意义和参考价值。但是,基础力学课程建设是一项长期的系统工程,需要精益求精,不断继承、突破、创新,仍须以提高教学质量和人才培养质量为中心,在高等教育改革的大背景下和人才综合素质培养的大框架下不断进行探索和实践。

参考文献:

[1]邓宗白,陈建平,范钦珊,等.在基础力學教学中强化工程能力和创新能力的培养[J].中国大学教学,2011(11):26-28.

[2]韩省亮,张陵,伍晓红.基础力学课程教学中的工程教育[J].中国大学教学,2011(2):39-40.

[3]王琪,郭易圆,王士敏.力学类课程探究型教学模式的研究与实践[J].中国大学教学,2014(11):14,15-17.

[4]叶红玲,刘赵淼,李晓阳.理论力学课程研究型教学模式的探索与实践[J].力学与实践,2015,37(3):40-443.

[5][德]K马格努斯,H.H缪勒.工程力学基础[M].张维,译.北京理工大学出版社,1997.

[6]马英忱,韩保红,张淑琴,等.大学力学基础课程教学中学生能力培养的研究与实践[J].大学教育,2014(13):126-127.

[7]李道奎,李东,黄海兵,等.以力学竞赛促进基础力学教改的创新与实践[J].力学与实践,2011(3):80-81.

[8]杨庆生.传统基础课程教学改革中的几个关键问题[M].人民教育出版社,2007.

[9]叶红玲,刘赵淼,李晓阳.基于3S学习模式的理论力学课程教学研究与实践[J].力学与实践,2017,39(1):71-74.

[10]杨庆生,崔芸,龙连春.工程力学(第二版)[M].科学出版社,2014.

[11]隋允康,宇慧平,杜家政.材料力学-杆系变形的发现[M].机械工业出版社,2014.

[12]秦飞.材料力学[M].科学出版社,2012.

[13]张亦良,张伟,叶红玲.工程力学实验[M].北京工业大学出版社,2010.

[14]邱棣华,宇慧平.材料力学学习与考试指导[M].中国电力出版社,2010.