互换性与技术测量课程在新工科背景下教学改革与实践

2020-04-22黄小娣杨斌冯丹艳

黄小娣 杨斌 冯丹艳

摘 要:文章从新工科建设背景下地方高校培养应用型人才支持地方经济发展要求出发,针对民办院校的特点,着重分析本课程对于机械设计专业的教学组织、实验安排,考核评定等展开探讨,加强和突出对学生学习过程的考核,培养学生自主学习中,独立思考,在实操中综合运用知识的工程素质。

关键词:新工科;课程改革;混合教学;多元化评价体系

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)13-0105-04

Abstract: Based on the requirements of training applied talents to support the development of local economy in local universities in the context of new engineering construction, this paper focuses on the analysis of the teaching organization, experimental arrangement, assessment and evaluation of the Mechanical Design major according to the characteristics of private colleges and universities, strengthens and highlights the assessment of students learning process, and trains students to think independently during their autonomous learning, so as to possess the engineering quality of comprehensive application of knowledge in practical operation.

Keywords: new engineering; curriculum reform; mixed teaching; multiple evaluation system

引言

新工科是在国家战略发展走向新需求、国际竞争走向新形势、立德树人走向新要求的基础上提出的符合我国工科教育的改革方向,其主要内容是:以立德树人为引领,以应对新形势为建设理念,以继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径,培养未来多元化、创新型卓越的工程人才[1]。教育部在2017年2月提出的新工科建设的“复旦共识”中指出:地方高校要对区域经济发展和产业转型升级发挥支撑作用。所以,地方应用型本科高校——以广东理工学院为例,办学目的不是培养科研人才,而是培养具有一定专业基础,实践应用能力强、创新意识好、团队协作能力强,能适应珠三角地区域经济发展的应用型人才[2]。

一、课程地位

互换性与技术测量课程是机械工程一级学科各专业的一门主要技术基础课,它将机械设计和制造工艺系列课程紧密地联系起来,成为架设在技术基础课、专业课和实践教学课之间的桥梁。其主要研究对象是如何进行几何参数的精度设计,即如何通过有关的国家标准,合理解决产品使用要求与制造工艺之间的矛盾,以及如何运用质量控制方法和测量技术手段,保证有关的国家标准的贯彻执行,以确保产品质量。精度设计是从事产品设计、制造、测量等工程技术人员所必须具备的能力。

本课程是从“精度”与“误差”两个方面去分析研究机械零件及机构的几何参数的。设计任何一台机器,除了进行机械的运动设计;还需进行机械的结构设计;机械精度设计。所谓运动设计或称为系统设计,是机器的总体设计和部件设计,它滿足机器运动学方面的要求,如机构、机器的轨迹、速度或加速度等;而结构设计或称为参数设计,是机械的零件设计,它满足机器或部件中零件强度,刚度方面的要求,如构件的长度或截面积,零件的直径和寿命等;还需进行机械精度设计主要是保证机器或部件工作时的精度方面的要求,使产品功能与经济效益能产生好的综合效应。

二、教学现状与不足

(一)理论教学

《互换性与技术测量》课程教学内容包括互换性设计和技术测量两方面的内容,广东理工学院开设这门课程的主要专业是机械设计专业、车辆工程专业以及机械电子专业,其中机械设计专业为必修课,而机械电子专业以及车辆工程专业为选修课。改革之前,本课程开设在《机械制图》课程之后,必修课的教学时数为40学时,包含32学时的理论教学和8学时的课程实验,选修课则为32学时,其中24学时理论教学和8学时实验。理论课主要是学习互换性设计方面的内容,包括尺寸公差的设计、形位公差的设计以及表面粗糙度的选用,由于课时的限制,以及缺少配套的教学设施,学生的理论学习则是“听课、记笔记、做作业”的被动式学习,学生的学习主动性较差,与实际的设计接触得极少,而典型零件的公差设计也没能进入课堂教学,整个教学效果并不理想。

(二)课程实验

改革前就我校情况而言,《互换性与技术测量》的课程实验主要是基于已有的设备而开设的,实验课时为8学时。目前开设的实验有:三针法测外螺纹单一中径误差;齿轮公法线变动误差;表面粗糙度的检测;合像水平仪测车床导轨直线度误差。实验过程包括仪器的使用、数据的检测、数据的处理以及合格性的判断。就本课程而言,互换性设计以及技术测量两部分的内容对于工科机械类学生而言是同样重要的,8学时的技术测量涵盖的内容少,比如对于很多典型零件比如滚动轴承、键和圆锥体的公差检测无法开展,且基于已有设备而开设实验缺乏科学性,比如对于最基本的尺寸误差以及形位误差的检测并没能进行实践。

(三)考核形式

之前互换性与技术测量课程考试还延续着应试教育的特征,即平时成绩占30%(包括平时的出勤情况、平时作业以及实验成绩),期末考试卷面成绩占70%。考试的内容主要是理论课讲授的部分,即尺寸公差、形位公差以及粗糙度几个方面的内容。对于平时成绩,学生只要缺课少,作业和实验报告都交齐,基本上都能拿高分,但事实上学生抄作业的情况非常严重,实验则是分组进行,同一个小组可用一样的实验报告,这些方面教师并不能了解各个学生实际的学习态度以及掌握情况。期末考试一般教师都会在考前划分重点复习的内容,所以,学生基本上都能顺利通过考试。这种考试形式是基于以教师为主的灌输式教育,学生被动学习,跟现在提倡的高校教育应该严把质量关[3]是相违背的,不利于培养学习主动,思考独立,具有很强的动手能力以及创新能力的学生,达不到地方高校工程质量的培养目标。

三、改革措施

(一)理论教学的改革

随着现代教育技术的快速发展以及广泛应用,大多数的高校都在研究一些新的教学方法来满足学生的学习需求[4]。新工科建设的目标是形成以学生为中心的工程教育模式,改革教学方法和考核形式,推进信息技术和教学的深度融合[5]。广东理工学院工业自动化系根据课程资源和教学要求,对资源进行整合以及对该课程的教学方法进行改革,建立了在线学习,课堂教学和案例导入三者结合的教学方式。这种灵活的教学形式拓宽了学生的学习环境,由单纯的课内被动学习延展到课堂以外的自主学习。

1. 建立混合的教学模式

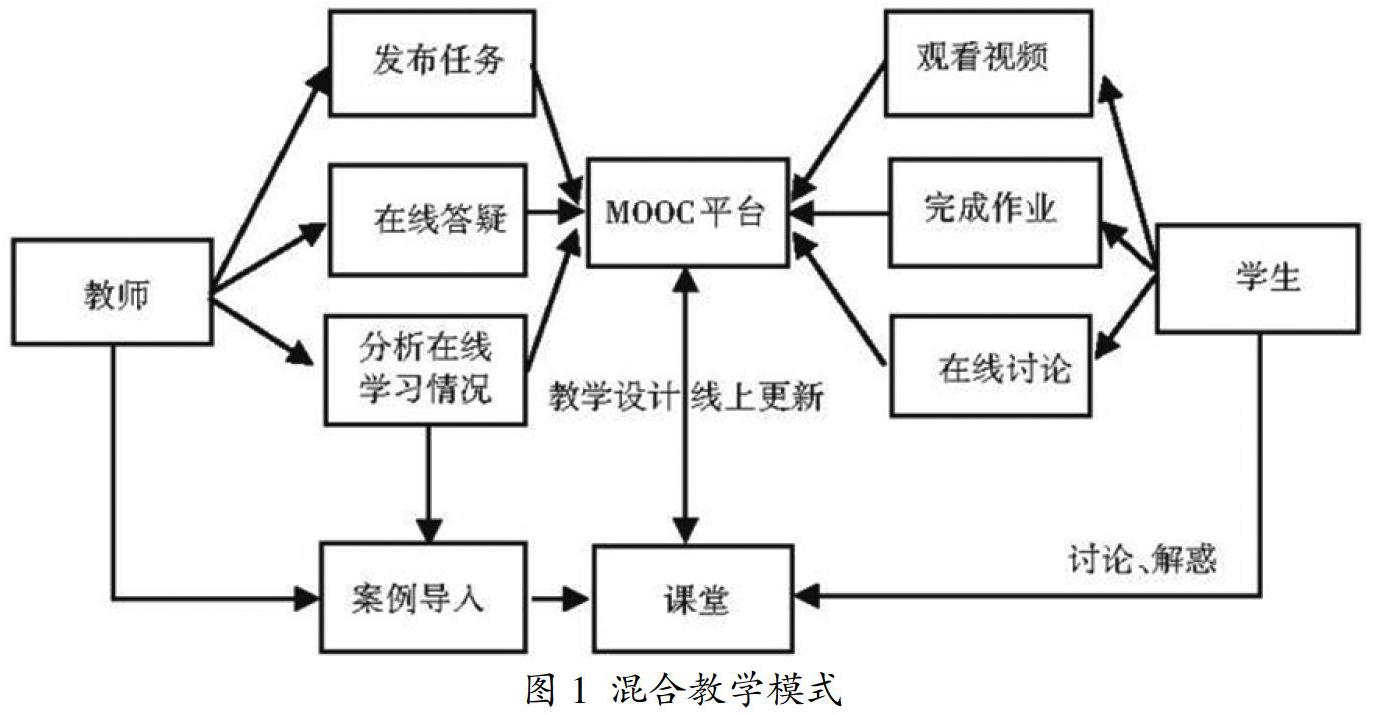

对于我校机械设计类学生而言,毕业生主要的就业方向是机械设计、机械加工以及零件的检测。本课程与设计以及检测息息相关,参考其它高校的课程实施,本课程开设的理论学时都在40学时以上[6],面对课时量的不足,更具实践意义光滑极限量规的设计以及典型零件的公差设计等教学任务完成起来极度困难。我校基于MOOC平台建立了混合的教学模式。教师由一个课堂上的传授者变成了新模式里面的引领者,学生也从以往的“要我学”变成“我要学”。通过课里课外的学习,教学进度和学习深度都有了明显的提高。新的教学模式如图1所示。

在混合教学模式中,教师可以通过平台发布学习任务,在线答疑和分析学生的在线学习情况,而学生则可以通过班级的微信群了解本周的学习任务后,自主选择完成观看视频和提交作业的时间和地点,还可以在线讨论。通过课前的学习和讨论,学生带着疑问到课堂,而教师则可以通过平台反馈的学习情况分析,更加了解课堂教学的重点和难点,从而让课堂变得简单且高效,从而实现用更少的课时量进行更多更广的内容学习。

2. 以案例驱动教学

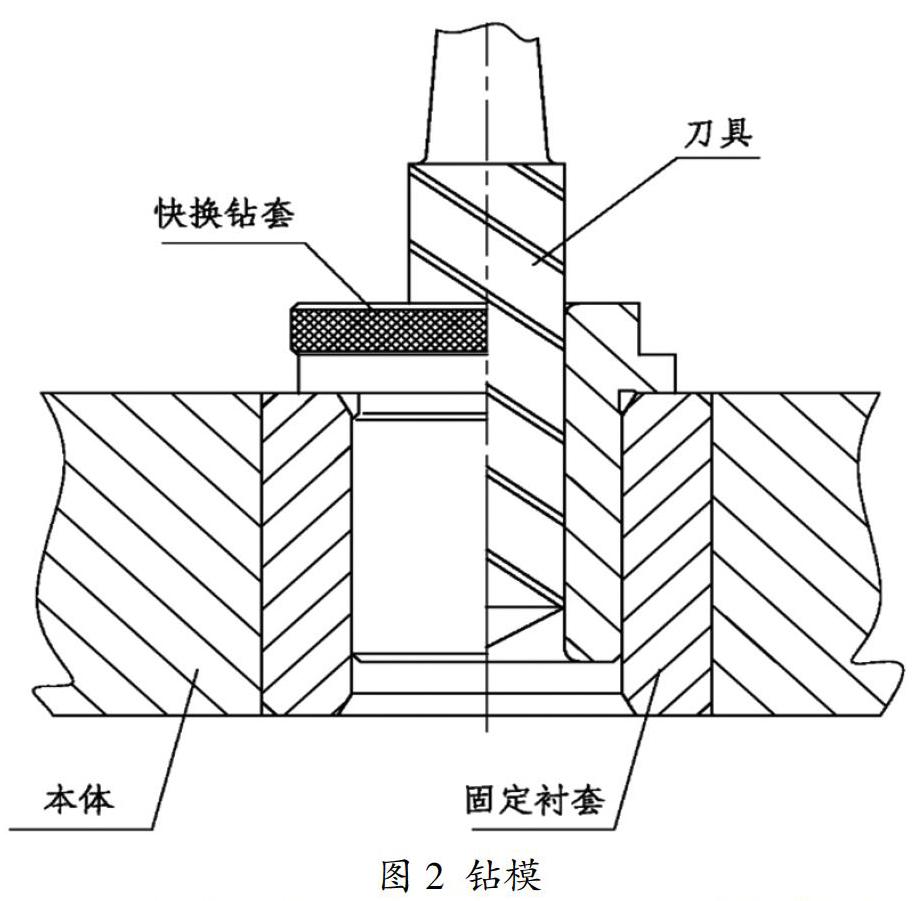

通过MOOC平台,基础的知识点学生通过教学视频基本能掌握,比如说在尺寸精度设计这块内容中,对于配合种类的判断这个知识点,17级课前提交上来的学生作业中,只有8个学生(总人数245人)做错,不到总数的10%,对于间隙或过盈量的计算则有56个学生做错,而对于配合设计这个知识点,做对的只有不到30人,做错的超过80%。从这些数据可以看出,学生对基础知识的掌握完全可以通过预习达到,而对于知识的应用,很少同学能一步到位。典型的教学案例,比如对于钻模的互换性设计如图2。(1)固定钻套外圆与钻模本体孔为过盈配合,配合为H7/r6;(2)固定套内孔与钻头为间隙配合,固定钻套内孔的名义尺寸为钻头直径尺寸的最大值,偏差为F8;(3)固定衬套外圆与钻模本体为过盈配合,配合为H7/r6;(4)固定衬套与快换钻套外圆为间隙配合,配合为H7/g6。

通过以上案例的分析,一方面可以结合工程实际重点讲述配合的选择方法,另一方面可以选其中一两个典型的配合进行间隙或过盈量的计算,这样就能更有针对性地进行教学。其次,目前我校对本课程的必修教学人数维持在300人左右,每个班大约50人,可以对各班人数进行分组,在每个理论教学内容之后(比如尺寸公差设计),基础作业在平台上提交,课后作业则以分组的形式完成一个与之相关的实际设计题目,增强设计理论的理解与应用,以便更贴近我们的人才培养目标。

3. 更多地与其他科目聯系

《互换性与技术测量》是机械设计专业的基础课,它的课程任务是完成精度设计,开设于《机械设计基础》课程之前,我校的机械设计专业的学生在《机械设计基础》课程学完之后会进行为期三周的课程设计,设计的内容包括减速器机构的选用,电机的选用以及零件的尺寸设计,在设计的过程中学生只按该课程的设计任务来进行,大部分学生未能进行精度设计。因为,基于培养学生综合知识运用能力的培养目标,应该把机械设计的课程设计进行得更为综合,培养学生设计出一款机构合理,性能稳定,可互换的现实中的产品。

(二)课程实验的改革

1. 实验项目适当增加

技术测量是本课程的另一个教学目的,机械加工厂里面零件的检测所用到的就是技术测量相关的知识点,要求检测人员非常清晰地知道被测要素、基准要素是什么,仪器如何选用,参数如何设置,数据如何处理,这都要求有很高的专业技术。对于常用的尺寸误差以及形位误差的检测,对于应用型本科的毕业生必须要掌握,因此,在原有的四个实验的基础上适当增加尺寸误差检测项目、形位误差检测项目,如果能增加一两个典型零件的公差项目检测则教学效果会更理想。

2. 实验组织以及配套的改革

目前我校的实验组织的形式是分组,一组一套量具一个被测零件,而这些零件并无配套的零件图,这就导致出现两个问题,其一是同组的学生中往往会有的学生并不动手,实验报告抄袭,其二是由于没有零件图,所以被测量的零件的技术要求无从得知,所以进行数据处理之后,并不能进行合格性的判断。基于以上问题以及我校的实际情况,由于每一届都会进行机械设计的课程设计以及金工实训,因此,可以要求学生在金工实训的时候按机械设计课程设计出来的零件加工,零件图纸打印出来,加工完成之后保存零件以及配套的图纸,以便本课程进行技术测量的时候检测,这就大大增加了各课程实施之间的联系,同时足够的零件可以让同组的同学共用一套量具而分别测量不同的零件,杜绝抄袭的恶行。横向的学习也能提高学生的综合运用知识的能力。

(三)建立多元化成绩评价体系

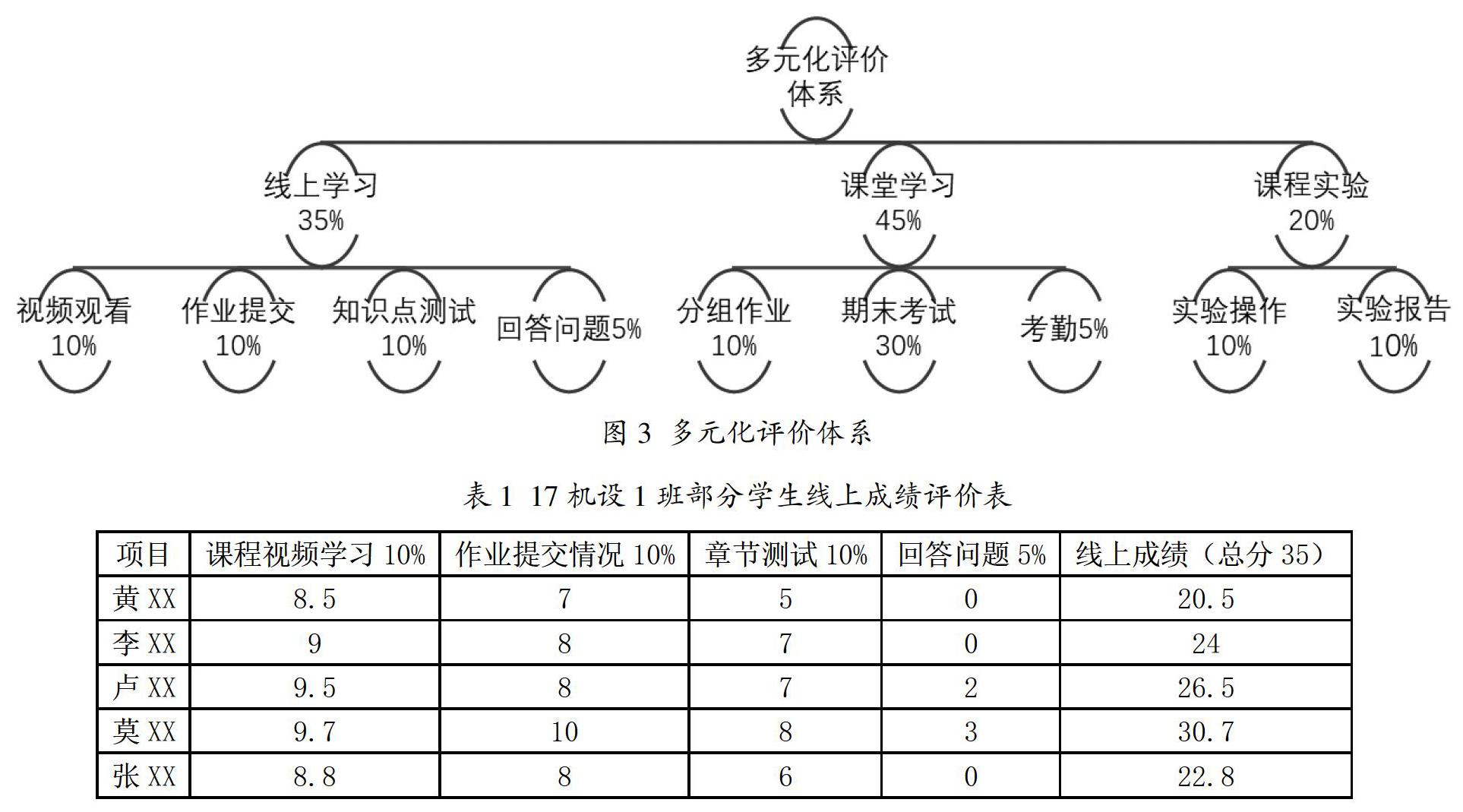

多元化的成绩评价体系是基于本课程的混合教学模式建立起来的。新的教学模式下的理论教学分成了线上学习、面对面的课堂教学以及分组完成的实际项目,为了保障课堂教学和课程实验的改革贯彻落实,降低期末理论考试的成绩占比,提高过程性考核占比,突出学生的实际操作能力、知识运用能力的考核,要对学生进行多元化的基于大数据技术分析的,以便对学生成绩做出更客观的判断[7]。新的成绩评定方式如图3。

在多元化评价体系中在线学习包括课程视频学习,作业提交,章节考试以及在线互动等情况;课堂案例学习包括平时课堂表现、考勤、分组作业以及期末考试;课程实验则包括实验过程的操作以及实验报告的填写。在新的评价体系中,由传统的期末考试占比70%到现在的30%,这就等于改变了以往考前临时抱佛脚就能顺利过关的现象。学生的线上学习占比的加入,为课堂教学加入了一股新的力量。以广东理工学院工业自动化系互换性与技术测量课程为例,利用网络平台多元化成绩评价体系应用于17级机械设计1、机设2、机设3、机设4、机电班五个教学班共245人的成绩评价中。表1为17机设1班部分学生的线上成绩评价情况。

从表中可以看出大部分学生都能课前完成教师指定的观看课程视频的任务,作业的提交和章节的测试也基本合格,这就为课堂的案例教学实施打下了基础。同时,学生对自己成绩起到了主导作用,学习的主动性明显提高。由此可见,对学生成绩进行量化作为期末总评的考核的评价指标是科学的。

四、结束语

本文从新工科建设背景下地方高校培养应用型本科人才支持地方经济发展要求出发,分析我校对于本课程现有教学模式的不足,从理论教学组织,课程实验开展以及考核评定方式几个方面改革课程。从以前的教师灌输到现在的学习之中运用,运用之中学习互相促进,把主动性还给学生,致力于培养理论知识过硬,实际操作和知识综合运用强的高工程素质人才。

参考文献:

[1]钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(6):1-6.

[2]孔俊超,王玉勤,董慧芳.“地方性应用型”本科的“机械原理”课程改革探索[J].科教文汇,2019,2:77-79.

[3]刘明月.深化高校教学改革提高教学质量[J].现代企业,2019(07):128-129.

[4]周开发,曾玉珍.新工科的核心能力与教学模式探索[J].重庆高教研究,2017(3):22-35.

[5]顧佩华.新工科与新范式:概念、框架和实施路径[J].高等工程教育研究,2017(6):1-13.

[6]侯赤,赵美英,惠嘉,等.面向新工科的飞行器结构设计课程群建设探索[J].西北工业大学学报(社会科学版),2017,37(04):86-90+109.

[7]李月峰.“移动互联网+”时代混合式教学模式探讨与实践[J].中国教育信息化,2018(12):50-52.