行走的视觉

2020-04-20程斌

程斌

摘 要:1917年,法国艺术家杜尚把自己名为《泉》的作品匿名送到纽约独立艺术家协会的展览上,其实就是一个从商店买来的男用小便池,来试探人们对于艺术边界的理解。100年后的今天,原有视觉语言的艺术边界又将成为人们研究的焦点,当传统的视觉艺术设计形式遭遇新兴媒体与科技,原有被充分掌握的视觉设计语言再一次迸发无尽的想象,视觉设计语言的新边界正在无限地被推移扩大,在大数据和超强机器运算能力的推动下,几何式的变化让视觉艺术成为时代文化与人类活动的重要标签。以“行走”的视角呈现视觉语言在传统与科技之间的碰撞、文化与认知之间的异同、数字媒体内容与媒介的叠加,是笔者作为创作者与观察者对未来各种可能性的专注窥探,从多元化演变这一“行走”过程中再一次对艺术边界进行验证。

关键词:数字化视觉设计;行走的视觉;艺术边界

中图分类号:J502 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2020)05-00-04

1 数字化视觉美学

科学与艺术的融合近年来一直从各个领域迅速地进行各种奇思妙想的实践,不再有人怀疑科艺融合的未来几何式变化,但两者碰撞到底能擦出怎样艳丽的火花还停留在想象空间。正如科学家一直在探索宇宙的规律,艺术家们在几个世纪的时间线里也在不断拓展艺术的边界。其中,耳熟能详的印象派把光影融入绘画中,开启了绘画史上最大的一次突变与变革;马蒂斯在此基础上敢于脱离现实恣意,运用表达自身情感的“野兽”般色彩,张扬、自由、粗犷、强烈,甚至为所欲为的视觉表现打开了现代艺术的大门;同时期的法国艺术家杜尚在1917年把一个商店买来的男用小便器送到纽约独立艺术家协会的展览上,“艺术”和“非艺术”的界限被打破了。

数字化视觉语言的界定可以从两个方面来看。一方面从媒介与传播角度看,新媒体视觉艺术可以延伸到20世纪。正如史蒂夫·迪茨早在2000年时说的:在1839年,新媒体视觉艺术就是摄影;在1895年,它是动态影像;在1906年,它是广播;在1939年,它是电视;在1965年,它是录像;在1970年,它是电脑图像;在20世纪80年代,它是电脑动画;在1994年,超文本标记语言(HTML)的发明以及马赛克(Mosaic)浏览器成了新的大众媒体;接下来它还是Quicktime、Shockwave、Real、Flash;1999年是数据库之年;2007年iphone诞生彻底改变了人们的生活方式……毫无疑问,更多可以聚合的载体和技术使得新媒体现在又转向了数字媒体,形成了两种媒介感知的特性。一是新媒体技术引进周期的递减;二是当下新媒体愈加存在的特异性。史蒂夫·迪茨的见解正如一种行走的视角,描述了视觉语言所承载的数字媒介衍变的进程,也是本文研究观察的时间路径之一。另一方面,从数字化技术上来看,数字化视觉从更广泛的意义上来看,不仅仅是通过计算机创作而成的视觉,目前还涉及基于互动的交互装置、基于算法的生成艺术、基于虚拟现实的混合影像、基于数据的可视化设计以及音乐与视觉实时交互等方面的视觉艺术表现。数字化技术直接导致视觉设计创作的内容变更,以及媒介也因为技术的推动产生全新的媒介后,两者之间的叠加同样使视觉艺术创作中文化与认知发生了激烈的碰撞,这就给时下视觉艺术创作者们提供了全新的创作舞台及没有界限的工具。

2 “行走的视觉”艺术

数字化视觉美学是一门集视觉艺术、设计学、计算机图形图像学、媒体技术相互交叉融合的学问,并且也是随着科技的发展在不断演变的学科。因此,它也是一种“行走的视觉”学问,“行走”可以解释为walking、moving、shift、embody、progressing,有行走、变化、动态、且行且看不断衍变的含义,因此它的视觉艺术边界更为模糊。笔者作为创作者与观察者,跟随视觉设计语言的多元化演变这一“行走”过程是积极融入其中的一种态度,也是未来各种可能性的专注窥探。另一层行走的含义是因为数字化视觉美学的多元性或广泛性。从2019年“行走的视觉”上海国际数字视觉展的整体作品策划中就可以看出,其涉及的范围有数据可视化、音画交互、实验影像、虚拟现实(AR、VR、MR、XR)、光雕投影、生成艺术、人机交互等,多元的视角也是“行走”研究过程中的时间与空间转换的界定,是数字化视觉语言发展独有的特性。

科学向来就是探索发现一切表象之下自然规律的学问,而艺术是情感的主观表达,是对哲学思想的视觉转换,科技是可以改变自然的艺术,而自然的艺术则需要科技力量的推动向前发展。如今的视觉艺术因为交互体验、沉浸空间、数据可视化、音画交互等数字技术的介入,为我们架起了一座理想之地,却忽略了一个极其危险的事实——我们正渐渐沦为技术工具的奴役,数字工具的引入从来没有提升某种艺术形式。[1]“行走”的态度是一种思辨的事物观察方式,在拥抱艺术与科技的无限融合时,不断保持思想实验,从已有的创作经验到虚构未来的想象,颠覆人们对现实的固有认知。2019“行走的视觉”上海国际数字视觉展邀请的德国艺术家Jan Bernstein的作品《digitalism is dead数字化已死》正是希望从非数字化创作中反思数字化视觉非现实美学价值,该作品运用重叠的磁场,配合内部机械运动的纯模拟控制实现了每次开机后正面黑白像素块随机反转的视觉呈现。

3 数字化视觉语言的虚拟宇宙

3.1 数字乌托邦

数字化构建的视界有一种天生的乌托邦气息,就如电影《黑客帝国》中一样可以是一个虚拟的宇宙。牛津大学哲学家尼克·波斯特罗姆教授指出虚拟宇宙一旦产生后可能还会孕育出虚拟文明,数字化视觉美学正如这样一个迅速发展的虚拟宇宙,创造全新的视觉文明。[2]2019年底我国发布的沉浸产业白皮书中提到2019年全球沉浸产业总产值达51.9亿美元,项目数量增至8058个(截至2019年12月10日的不完全统计),包含了12大细分行业及258种沉浸式业态。其中包含了沉浸式戏剧、沉浸式演艺、沉浸式新媒体艺术、沉浸式实景娱乐、VR主题乐园,到刚刚开始萌芽的沉浸式魔术、沉浸式自习室、沉浸式课程,以及拥有巨大商业潜力的沉浸式餐厅、沉浸式酒吧等不一而足。单就沉浸式视觉这一领域就有如此大的社会经济与行业发展的影响,未來人们的智慧生活与数字化视界之间的关联充满了无限的想象空间。

3.2 运算生成的无限界面

分析数字化视觉语言的艺术特征,与其他艺术特征相比,最核心的除了交互性、连接性、多元性,就要说到它的运算性了。在欧美国家,很多知名的艺术设计院校现在都开始大量教授计算机交互编程语言,如processing、python等,借助计算机目前的超强运算能力,艺术家和设计师现在可以创作出很多意想不到的艺术作品,与原有的视觉艺术相比,加入了运算能力的创作,不单单在内容的数量上可以有几何式的变化,并且产生了全新的艺术形式。“行走的视觉”展览邀请的两部作品《股票交易所》《GEOS 几何们:数位音像雕塑协作集》可以非常清晰地呈现这一特性。新媒体艺术家霍霜霜运用processing代码以股票各类数据元素生成的视觉装置,随机发生的艺术曲线正表达了艺术家创作生涯的随机性和变动性的鲜明写照,而实时变幻的图形,忙碌而令人兴奋的指数波动,如同正在进行的数字交易,营造出现场的沉浸式体验。张方禹则是以圆形球体与块状立方结构等几何元素作为视觉基础,通过分析与量化声的低频谱、量等单位数值,将不断在自体转动的三维物件加以结构化与粒化,并且随着频解构与再结构,在混乱与秩序的边界寻找平衡点,尝试创造一个简约的音画交互雕塑系列。

运算生成的艺术创作可以说是为数字化视觉语言体系带来无限拓展的空间,不仅在形式上改变了视觉语言的界面,并且是数字化的重要创作能力。虽然目前运算生成的艺术体系还在发展积累的过程中,但从已有的艺术家和设计师的创作实践中可以看出运算性毫无疑问是数字化视觉语言体系中最重要的艺术特征之一。

3.3 艺术与自然

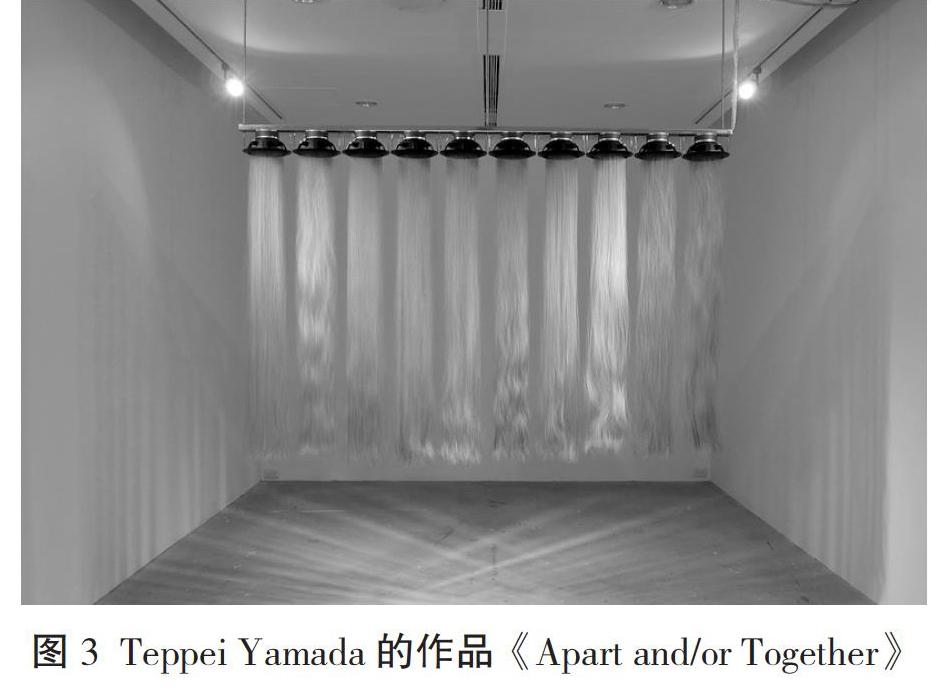

图3 Teppei Yamada的作品《Apart and/or Together》

即使是数字化的时代,大自然依然是艺术研究的主要对象,[3]当然不是用更先进、更容易虚拟的技术来重现自然,而是更哲学地思考自然与人的关系。哲学上把未经人类改造的自然称为“第一自然”,把经过人类改造的自然称为“第二自然”。数字化视觉艺术应该是更有科学依据和技术支撑的艺术创作,艺术长久以来一直是意识形态的主观表达,在科学与之碰撞后,会让真实客观的世界融入艺术创作中。从1952年美国数学家兼艺术家本·拉波斯基用模拟讯号成功得到第一幅计算机图像到2018年法国艺术组织Obvious使用人工智能创作出第一幅画作,人们都在努力尝试数字化如何在艺术与自然之间建立新的联系,从而对人们的认知产生影响。“行走的视觉”展览中,日本艺术家Teppei Yamada创作的《Apart and/or Together》是一件试图形象化文化同质性及易变过程的作品,利用10个MP3的音乐震动来模拟10个人的心跳,数字化的无形音乐与物理世界的棉线材质实时连接,尝试提醒人们在关于民族认同、种族差异、公民身份、多元文化的共鸣。

4 结语

笔者作为2019年“行走的视觉”上海国际数字视觉展的主要策展人,关注全球艺术与科技的学术发展、艺术实践,希望通过打造自身学院国际化创新设计教育平台的契机,以国际性、创造性、学术性为指导路线配合一展一会多个workshop的内容来构建数字化视觉美学体系。“行走的视觉”系列展览和研讨会都将是聚集全球艺术与科技领域有创造力的年轻艺术家设计师在一起交流创作的一次学术活动。寻找来自国内外不同地域的年轻艺术家和视觉创作者,通过艺术与科技、数字媒体领域的一系列的学术活动来进行设计思辨、艺术体验、创作实践,希望对数字视觉语言的发展和教育形成催化作用。

参考文献:

[1] 尼古拉斯·卡尔.数字乌托邦[M].姜忠伟,译.中信出版社,2018:257.

[2] 戴维·欧瑞尔.科学之美:从大爆炸到数字时代[M].潘志刚,译.电子工业出版社,2015:237.

[3] J.J .德卢西奥-迈耶.视觉美学[M].李玮,周水涛,译.上海人民美术出版社,1996:140.

作者简介:程斌(1976—),男,上海人,研究生,硕士,中国美术学院上海设计學院讲师,研究方向:数字媒体艺术设计。