中国流动人口流入地分布变动特征(2000—2015)

2020-04-16段成荣赵畅吕利丹

段成荣 赵畅 吕利丹

摘 要:利用第五次和第六次全国人口普查及2015年全国1%人口抽样调查资料,分别从区域(东、中、西三大区域和八大经济带)、省、城市等层面分析了进入21世纪以来我国流动人口流入地分布的变动特征。鉴于跨省流动人口和省内流动人口在流入地分布上的明显差异,特别关注这两类流动人口之间的对比研究。研究结果表明:21世纪以来我国流动人口流入地分布的整体集中趋势没有发生根本性的变化,但一定程度的分散化趋势已经开始显现;分散化趋势主要源于省内人口流动;跨省流动人口仍然强劲地向东部、东部沿海城市高度集中。这些趋势是推进新型城镇化战略、实施基本公共服务均等化、开展特大城市人口规模调控的客观基础。

关键词:流动人口;流入地分布;变动趋势;分散化

中图分类号:C922 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2020)01-0089-11

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2020.00.040

收稿日期:2019-05-21;修订日期:2019-11-15

基金项目:教育部人文社科重点研究基地重大项目“中国少数民族人口与边疆发展研究”(18JJD840001)。

作者简介:段成荣,法学博士,中国人民大学人口与发展研究中心教授;赵畅,中国人民大学社会与人口学院博士研究生;吕利丹,法学博士,中国人民大学人口与发展研究中心副教授。

Changes of Destination Distribution of Floating Population in China(2000-2015)

DUAN Chengrong1,ZHAO Chang2,LV Lidan1

(1.Center for Population and Development Studies, Renmin University of China, Beijing 100872, China;2.School of Sociology and Population Studies, Renmin University of China, Beijing 100872,China)

Abstract:Based on the results of the Fifth and the Sixth Nationwide Population Census and the sample survey of 1% of the population in 2015, this paper analyzes the changing characteristics of the distribution of floating population in China since the beginning of the 21th century from the regional (including eastern region, central region,western region and eight economic belts in China), provincial and urban level. Considering the obvious differences between the distribution of inter-provincial floating population and intra-provincial floating population inflows, this paper pays special attention to the comparative study between these two types of floating population. This research indicates that there was no fundamental change in the overall concentration trend of floating population in China since the 21th century, while a certain degree of decentralization has begun to appear. The trend of decentralization mainly comes from the flow of inter-provincial floating population. The inter-provincial floating population is still strongly concentrated in the eastern and eastern coastal cities. These trends are the objective basis for promoting the New Urbanization Strategy, implementing equalization of basic public services, and regulating the scale of population in megacities.

Keywords:floating population; destination distribution; changing trends; decentralization

一、研究背景

我國人口大规模流动始于20世纪80年代,此时的流动人口主要以农村人口流向城市特别是东部沿海地区,尤其是东部沿海大城市为主。进入21世纪以来,流动人口规模急剧增长、结构日益复杂、省际交互流动剧增,人口空间分布的剧烈变动已成为我国人口形势中最引人注目的特点之一。流动人口问题是我国现阶段长期性、全局性的重大问题,随着人口城镇化进程的进一步推进,我国流动人口将长期存在,并进一步较大幅度地增长,这一人口变动趋势是非常明确的。党中央、国务院高度重视和支持人口的有序流动、合理分布,并将其看作统筹城乡协调发展的重要举措。

人口流动问题的实质就是人口流到哪里去了。规模庞大的流动人口都流向了哪里?在空间分布上呈现什么特征?有哪些变动趋势?在已有研究中,大多是对省级层面、跨省流动现象进行分析,对更微观的城市层面以及省内流动现象关注得比较少。段成荣和杨舸于2009年根据历次人口普查和抽样数据统计发现,从1982年至2005年,流动人口的流入地分布呈现明显的集中趋势,越来越向东部和南部沿海地区集中,越来越集中流向少数省份和少数城市[1]。但是,这种集中趋势是否一如既往的延续?是否出现了分散化的变动趋势?刘涛、齐元静等分析认为,虽然中国流动人口整体上高度集中的宏观格局并未发生根本改变,但种种迹象表明,相对分散和均衡化的趋势将逐步显现;内陆地区流动人口布局有明显的分散化趋势,很多县级市和县吸纳了比地级市中心更多的流动人口[2]。夏怡然、苏锦红等指出,到2010年从流动人口空间分布的格局来看,流动人口向东部沿海地区、少数省份和少数城市集聚的趋势并没有改变,但是在前50个城市内部却出现了分散化的趋势[3]。劳昕和沈体雁认为,省内和跨省人口流动强度的空间集中程度有所下降,即人口流动强度在各城市的分布出现了均衡发展态势[4]。上述研究结论从不同层面刻画了我国流动人口流向分布的分散化趋势和特征,但上述研究存在以下一些问题:第一,上述研究选择的分析单位不一致;第二,上述研究依据资料的空间代表性不一致,特别是一些来自局部地区的资料,在揭示全国趋势上面临代表性不足的挑战。为此,本文利用2000年第五次和2010年第六次全国人口普查以及2015年全国1%人口抽样调查数据来描述我国流动人口流入地分布的趋势变动,旨在更好地揭示进入21世纪以来我国流动人口的流入地分布变动趋势,从而为相关的公共决策和制度的建设提供依据。

本文从全国、区域、城市三个层面分析21世纪以来第一个十五年间我国流动人口的流向分布变动趋势。由于省内流动人口与跨省流动人口在流入地分布特征上有明显区别,在分析时,本文特别将流动人口划分为省内流动人口和跨省流动人口两大类别分别进行分析,从而更准确地反映流动人口的流入地分布变动态势。

二、数据来源、概念界定

本研究使用的数据主要来自2000年第五次全国人口普查(以下简称“五普”)、2010年第六次全国人口普查(以下简称“六普”)和2015年全国1%人口抽样调查(简称“15年1%抽样调查”)的数据。

本文的研究对象为流动人口。本研究主要依据上述普查和1%抽样调查问卷中的调查时点居住地(调查项目R7)和户口登记地(调查项目R6)来界定流动人口。文中的流动人口是指居住地与户口登记地所在的乡镇、街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口,但不包括市辖区内人户分离人口,即在同一城市的市区范围内居住地和户口登记地相分离的人口[5]。

从流动跨越的空间范围,可以把流动人口分为跨省流动人口和省内流动人口两类。流动跨越的空间不同,呈现出的特征包括流入地分布特征有明显差异。为此,本文特别关注省内流动人口和跨省流动人口的流入地分布变动趋势的异同。

三、21世纪以来我国流动人口的变动特征和集中趋势

1. 规模持续增长,数量上省内流动多于跨省流动,但跨省流动人口增速大于省内流动人口增速

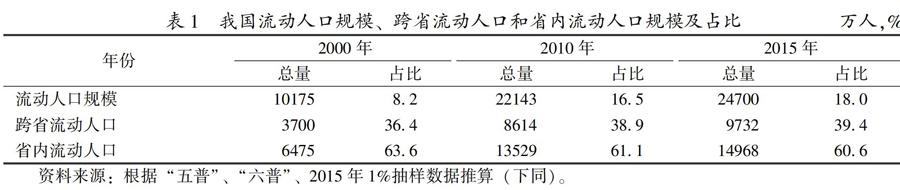

2000年我国流动人口为1.02亿人(占总人口的8.2%),此后持续增长,到2015年达到2.47亿人(占总人口的18%),十五年间增加了1.45亿人,年均增长967万人[6],每五年平均增速为35.5%。2015年以后,全國流动人口规模有所回落,但减少数量和比例非常有限,可以暂时忽略。

在全国流动人口中,省内流动人口一直占60%以上比例。但进入21世纪以后,跨省流动人口增长更快,其占全国流动人口总规模的比例呈上升趋势,2000年至2015年间共增长3个百分点(见表1)。

2.流动人口的流入地分布集中趋势有所回落

跨省流动呈现持续集中趋势,但省内流动分散化趋势明显,本文用流动人口流入地分布集中指数来量化流动人口的空间分布集中程度,其计算公式为:

C=|Fi-Pi|2(1)

其中C为流动人口流入地分布集中指数,Fi为i地域流动人口占全国流动人口的比重,Pi为i地域户籍人口占全国户籍人口的比重。C值的最小值为0,最大值为1。在流动人口的流入地分布和户籍人口的空间分布格局完全一致时,C值等于0;在流动人口的流入地分布和户籍人口的空间分布格局完全不一致时,C值等于1。C值越大,表明相对于户籍人口的空间分布格局而言,流动人口的流入地分布越偏离于户籍人口的空间分布格局,相对地越集中;反之,说明相对地越分散[7]。文中i地域指的是省份,也就是以全国31个省、自治区、直辖市作为流动人口流入地分布集中指数的分析单位。

结果显示,进入21世纪以来,我国流动人口流入地分布集中程度有所减弱,分散化程度有所提升。从2000年到2015年流动人口集中分布指数回落近3个百分点(见表2)。也就是说,我国流动人口流入地分布在经历20年持续集中趋势后,在21世纪开始呈现分散化的变动特征。

从省内流动与跨省流动的对比来看,十五年来我国跨省流动人口流入地分布集中化程度始终处于一个较高的水平,集中指数均达到50%以上,远远高于省内流动人口流入地分布集中水平。这说明跨省流动人口流入地分布高度集中于某些区域或某些城市;而省内流动人口的流入地分布相对均衡,集中趋势不显著,而且呈现出比跨省流动明显得多的分散化的变动特征。

四、21世纪以来我国流动人口的流向分布变动趋势

1.跨省流动人口仍高度集中于东部地区,中部和西部吸纳的省内流动人口持续上升

从总量上看,自2000年至2015年,东部地区接收的流动人口占全国流动人口总量的份额下降了2.15个百分点,对应地,中部增加了1.34个百分点,西部增加了0.81个百分点(见表3)。反映出流动人口的流入地空间分布格局在东、中、西三大地区层面上出现了分散化现象,但分散化程度十分有限。

从省内流动看,东部所占份额下降了5.25个百分点,中部上升了2.19个百分点,西部上升了3.05个百分点,显然,省内流动人口的流入地“分散化”程度更为明显。

从跨省流动看,东部所占份额上升了0.38个百分点,中部上升了1.40个百分点,西部下降了1.78个百分点,显然改革开放以来流动人口向东部集中的趋势在跨省流动人口方面仍在持续,但势头有所减缓。西部是一个明显的下滑后逐渐回升,中部是超出21世纪之初的水平,这说明在中部和西部地区,有越来越多的流动人口从临近省份跨省流入。比如,位于西部地区的重庆市和四川省成都市,吸纳的跨省流动人口大多来自于周边省份。

2.东部沿海、南部沿海的集中趋势减缓,跨省流动人口集中于发达的沿海地区,省内流动人口多分布于内陆地区

(1)我国流动人口呈现出从南部沿海、东部沿海向南部内陆和北部沿海分散的趋势。从八大经济区吸纳流动人口的情况来看,我国南部沿海、东部沿海地区仍然是吸纳流动人口最多的区域,尤其是在2005年之前东部、南部沿海地区吸纳了越来越多的流动人口,所占份额逐年上升[7],而近十年这两个地区的流动人口的总份额下降了10个百分点(见表4),说明流动人口“吸引度”持续下降。

北部沿海地区自21世纪以来一直得到流动人口“青睐”,占比持续上升,可能主要是由于北京、天津这两个城市吸收流动人口的数量不断增加,其中北京市吸收的流动人口占全国流动人口的比例从2000年的2.54%提高到2015年的3.27%;天津吸收的流动人口占全国流动人口的比例从2000年的0.74%提高到2015年的1.70%。而且,2010年以前北京流动人口增速较快,但2010年到2015年期间主要依赖于天津对流动人口的吸引。

北部沿海地区吸纳流动人口的比例略有上升。除此之外,内陆地区对流动人口的吸纳能力呈上升趋势,尤其是位于南部的长江中游地区、大西南地区上升幅度最大;而黄河中游地区和大西北地区变化不明显;东北地区是人口净流出地区。总体上看,我国流动人口呈现从南部沿海、东部沿海向南部内陆和北部沿海分散的趋势。

(2)沿海地区接收跨省流动人口的比例大于欠发达的内陆地区,内陆地区接收省内流动人口的比例较大。

从跨省流动来看,集中趋势仍然非常明显,排名前三位的综合经济区是东部沿海地区、南部沿海地区和北部沿海地区,其吸纳的跨省流动人口所占比重分别是30.03%、29.94%和15.79%。可以说,沿海地区聚集了全国75.76%的跨省流动人口。从变动趋势来看,三者又呈现不同的特征:自2000年至2015年东部沿海地区吸纳的跨省流动人口基本保持在30%左右的水平;南部沿海地区跨省流动人口占比持续下降;北部沿海地区跨省流动人口占比持续上升。跨省流动人口呈现由南部沿海地区向北部沿海地区移动的趋势。内陆地区对跨省流动人口也产生了些许吸引,大西南地区、长江中游地区和黄河中游地区吸纳跨省流动人口的比例近年来有小幅的持续上升。东北地区的跨省流动人口也是持续下降的(见表5)。

从省内流动来看,总体上分布比较均衡。大西南地区吸纳的省内流动人口所占比例最高,并且在2000年到2015年十几年间持续上升,其次是长江中游地区和黄河中游地区,三者均位于内陆地区。南部沿海、东部沿海地区的省内流动人口在2000年到2015年持续下降,北部沿海地区省内流动人口占比持续上升。大西北地区所吸纳的省内流动人口也略有上升。東北地区的省内流动人口是持续下降的。

基于以上分析可知:八大综合经济区在吸纳跨省流动人口和省内流动人口方面是截然不同的。主要体现在,省内流动人口的空间分布是相对均衡的,大部分聚集在内陆地区;而跨省流动人口空间分布不均衡,集中趋势明显,高度聚集在沿海地区。跨省流动人口呈现出由南部沿海地区向北部沿海地区移动的趋势;内陆地区对跨省流动人口开始产生一定程度的吸引力,但与沿海地区相比,此种吸引力还有很大差距。东北地区和大西北地区的人口流动现象并不活跃,大西北地区吸纳的省内流动人口占比最低,东北地区吸纳的跨省流动人口占比最低,且占比均持续下降。

3.流动人口仍集中于少数省份,跨省流动人口聚集于少数省份的集中程度是省内流动集中程度的两倍

(1)流动人口集中于少数省份的格局没有发生根本改变,但空间位置发生从南向北、从沿海向内陆的转移趋势。

从总量上看,2015年吸纳流动人口最多的五个省份分别是广东(15.53%)、浙江(7.20%)、江苏(6.72%)、四川(5.40%)、山东(5.37%),占全国流动人口总量的40.22%,比“六普”时下降了0.65个百分点。五年间,广东的比例基本无变化,但浙江和江苏的比例均有所下降,而四川和山东的比例均为上升,其中四川的比例上升幅度最大,超越山东,从2010年时的第五名上升为2015年的第四名(见表6)。

从上述分析得出以下结论:第一,从2000年到2015年,我国流动人口集中于少数省份的格局没有发生根本性的变化。第二,从地理位置来看,我国流动人口开始出现由南部沿海向北部沿海、内陆地区部分城市转移的趋势。

(2)跨省流动人口相对集中,排名前五位的省份吸纳了全国近2/3的跨省流动人口;省内流动人口分布相对分散,排名前五位的省份吸纳了全国近1/3的省内流动人口。

从跨省流动看,2015年吸纳跨省流动人口最多的五个省份依次是广东(24.79%)、浙江(12.07%)、上海(9.81%)、江苏(8.95%)、北京(7.90%),占跨省流动人口总数的63.52%,这一比例比五年前下降了2.5个百分点(见表7)。

从省内流动看,2015年吸纳省内流动人口最多的五个省份依次是广东(9.50%)、四川(7.64%)、山东(7.37%)、江苏(5.28%)、湖北(5.13%),占省内流动人口总数的34.92%,这一比例比五年前(34.80%)略有上升。其中,湖北的排位超过了河南。

由此可见,跨省流动人口高度集中于少数省份,并多集中于南部沿海,排名前五位的省份吸纳了全国近2/3的跨省流动人口,比例比五年前有所下降;省内流动人口分布较分散,排名前五位的省份吸纳了全国近1/3的省内流动人口,比例比五年前略有上升。

依据吸纳跨省流动人口和省内流动人口的情况,可以归纳为双升、双降、省内升跨省降、省内降跨省升这四种类型。第一类“双升”的省份有:北京、天津、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃。第二类“双降”的省份有:辽宁、吉林、黑龙江、广东、西藏、新疆。第三类“省内升跨省降”的省份有:河北、山西、山东、海南、云南、宁夏。第四类“省内降跨省升”的省份有:内蒙古、上海、江苏、浙江、广西。

4.全国地级及以上城市流动人口流向分布的特征

流动人口依然集中分布在少数城市,但这种集聚趋势正在减缓;跨省流动人口在极少数城市集聚的趋势最突显,前十名城市吸纳了全国一半的外省流动人口。从全国地级及以上城市的流动人口规模看,流动人口依然集中地分布在少数城市里,且大城市集中的态势仍在继续。前5名流动人口占比达17.7%,接近全国流动人口总量的1/5,人口聚集趋势最为集中。

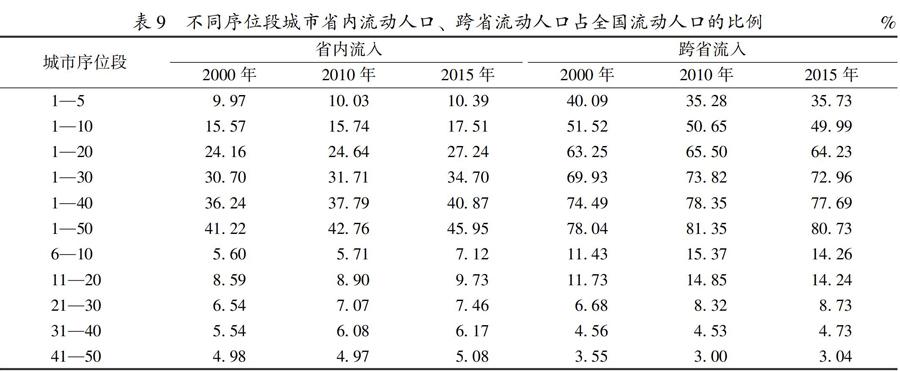

纵向来看,大城市、特大城市人口集聚有减弱趋势,同时,大中型城市流动人口集聚趋势呈上升趋势,说明全国流动人口流向呈现分散化的趋势。2015年吸纳流动人口最多的前50个城市吸纳了全国58.3%的流动人口,这一比例比2000年提高了5个百分点,其中排名前十位城市吸纳的流动人口占全国流动人口总量的比例基本持平,其他排名段的流动人口比例均有所上升(见表8)。

从跨省流动来看,少数大城市、特大城市跨省流动人口占比最高,前五名城市占比达35.73%,但有了明显下降,第6—30位城市明顯上升,第31—40位虽然上升,但幅度很小,第41—50位下降。这表明,流动人口仍然在向大城市集中,北上广深等前五位城市比例有所下降,但总的集中趋势在城市层面仍然继续。伴随着上海、北京等特大城市实施严控人口规模的系列举措,在一定层面上对区域人口分布变动产生了直接影响,在推拉力的共同作用下,一部分人出于各种原因“小步慢退”,重构着区域人口再分布的空间格局(见表8)。

从省内流动来看,排名前50位的城市吸纳了全国45.95%的省内流动人口,与2010年相比上升了3个百分点,较2000年上升了近5个百分点。各排名段城市省内流动人口较2010年均呈现上升趋势,与2000年相比则均上升近1个百分点(见表9)。结合跨省流动人口比例变化趋势,可以发现流动人口自2010年起更趋向于省内流动。

五、结论与讨论

1.主要研究结论

综合以上分析,我们可以得出如下结论。

第一,我国流动人口流入地总体趋势为:省内流动人口一直占据绝对优势地位,但是从2000年开始,跨省流动人口快速增长,其占全国流动人口总规模的比例呈上升趋势。

第二,我国流动人口流入地分布趋势为:总体上集中程度在2005年达到峰值,之后开始减弱,分散化程度提升;具体而言,跨省流动人口流入地高度集中于某些区域或者城市,而省内流动人口流入地分布相对均衡,相较于跨省流动人口分布,有较为显著的分散化特征。

第三,我国流动人口流向分布变动的总体趋势为:跨省流动人口空间分布不均衡,集中趋势明显,高度集中于东部沿海、南部沿海地区,但集中趋势减缓,呈现从南部沿海、东部沿海向南部内陆和北部沿海疏散的趋势。这主要是受跨省流动人口分布特征的影响;省内流动人口空间分布是相对均衡的,大部分聚集在内陆地区,且中部和西部吸纳的省内流动人口持续上升。

第四,省级流动人口的总体分布趋势:流动人口集中于少数省份的格局没有发生根本改变,但空间位置发生从南向北、从沿海向内陆的转移趋势。具体而言,排名前五位的省份吸纳了全国近2/3的跨省流动人口;而省内流动人口分布相对分散,排名前五位的省份吸纳了全国近1/3的省内流动人口。

第五,省级流动人口流向分布变动的趋势为:省内流动和跨省流动的流向分布呈现截然不同的特征。人口跨省流动趋于减少,省内流动趋于增加。跨省流动过程中,所有省份的省际流动拉力均持续下降,即流动人口跨省流动的驱动力下降较快;省内流动过程中,西部地区省内流动拉力最大、中部次之、东部最小,经济欠发达地区以吸纳省内人口流动为主。

第六,从城市层面来看,流动人口依然集中分布在少数城市,总的集中趋势在城市层面仍然继续。但伴随着上海、北京等特大城市实施严控人口规模的系列举措,特大城市人口集聚有减弱趋势,同时,大中型城市流动人口集聚趋势呈上升趋势,全国流动人口流向有从特大城市向大中型城市分散流动的趋势。跨省流动人口集中于东部、南部沿海地区大中型城市,这一趋势没有明显改变。而省内流动各城市之间比例差异较小,中西部大城市吸纳省内流动比例更高,体现出中西部省份省会城市在全省经济发展中的重要作用。

2.讨论

第一,人口自由流动的制度保障。进入新时代以来,我国主要社会矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。流动人口的总体趋势体现了人民追求美好生活的向往。从宏观层面说,必须破除妨碍劳动力、人才社会性流动的体制机制弊端,突破利益固化的藩篱,构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,构建和谐的劳动关系和完善的收入体制,促进收入分配更合理、更有序,鼓励勤劳守法致富,为人口流动提供制度保证。

第二,人口流动的区域协调机制。从人口流动的分布趋势来看,虽然有分散的趋势,但是集中分布于东部南部沿海地区的趋势仍旧明显。为了推动人口流动的均衡发展,必须从宏观布局上优化空间结构分布。坚持疏解特大城市,以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”推动京津冀协同发展;以共抓大保护、不搞大开发为导向推动长江经济带发展;强化举措推进西部大开发形成新格局,深化改革加快东北等老工业基地振兴,发挥优势推动中部地区崛起,创新引领率先实现东部地区优化发展,建立更加有效的区域协调发展新机制,建立以城市群为主体,构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局,加快农业转移人口市民化。

第三,制定适应人口流动的公共政策。跨省和省内流动人口的趋势和流向分布完全不同,在新一轮推动中国区域协调发展的过程中,户籍制度改革、新型城镇化建设、人口调控政策的调整,也要根据跨省和省内流动人口的特点,进行针对化的调整,以推动空间格局多元发展,进一步推动我国流动人口实现有序流动、合理分布。

第四,人口向城市群聚集或是未来趋势。改革开放初始至2000年总体上为国家区域政策发展非均衡阶段;21世纪以来,经济政策经历新一轮转型,进入区域协调发展阶段,并明确了城市群作为城镇化发展的主体形态。但是人口的跨省流动仍旧呈现向特大城市集聚的趋势,跨省流动均衡化发展困难比较显著,要建立相对均衡发展的人口流动分布趋势,需要全国统筹协调发展,坚持“全国一盘棋”的理念,合理布局地区和城区的功能和产业集聚。

参考文献:

[1]段成荣,杨舸,马学阳. 中国流动人口研究[M].北京:中国人口出版社,2012:94-154.

[2]刘涛,齐元静,曹广忠.中国流动人口空间格局演变机制及城镇化效应——基于2000和2010年人口普查分县数据的分析[J].地理学报,2015(4):567-581.

[3]夏怡然,苏锦红,黄伟.流动人口向哪里聚集?——流入地城市特征及其变动趋势[J].人口与经济,2015(3):13-22.

[4]劳昕,沈体雁.中国地级以上城市人口流动空间模式变化——基于2000和2010年人口普查数据的分析[J]. 中国人口科学,2015(1):15-28.

[5]段成荣,杨舸,张斐,卢雪和. 改革开放以来我国流动人口变动的九大趋势 [J]. 人口研究,2008(6):30-43.

[6]国家统计局.第六次人口普查数据——31个省、自治区、直辖市分册[M].北京:中国统计出版社,2010.

[7]段成荣,杨舸.我国流动人口的流入地分布变动趋势研究[J].人口研究,2009(11):1-12.

[责任编辑 刘爱华]