生成语法框架下“在”的语类特征研究

2020-04-10邢越

邢越

摘 要:生成语法框架下,可将现代汉语普通话中的“在”分为多种句法范畴进行讨论,不同句法范畴下的“在”表现出不同的句法、语义特征,并占据不同的句法位置。在句法制图理论背景下,“在”按层级序列由低到高可分别实现为主动词、轻动词和体标记等多个句法范畴。层级越高的句法范畴,相应的语法化程度越高,语义虚化程度也越高。此外,现代汉语中的“来”也有近似于“在”的语法化发展历程。

关键词:“在”;句法范畴;层级序列;语义特征

一、引言

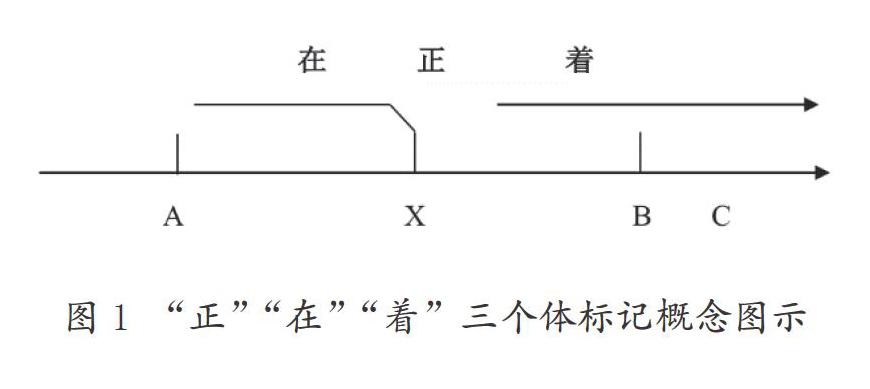

生成语法框架下对汉语“在”的讨论,主要集中于其充当体标记时的句法表现这一话题上,关于“在”的其他语类及相应的句法、语义特征则鲜有涉及。首先,汉语学界在生成语法框架下关于“在”的语类归属问题,有过不同的假设和探讨。石毓智(2006)经过大量口语体文献调查,提出除“着、了、过”以外,“正、在”也可视为“体概念标记”,并通过时间轴区分了“正”“在”“着”三个体标记概念的不同。具体如图1所示:

正如图1所示,以X为参照点,“在”表示“从过去某一时刻到现在的进行”。

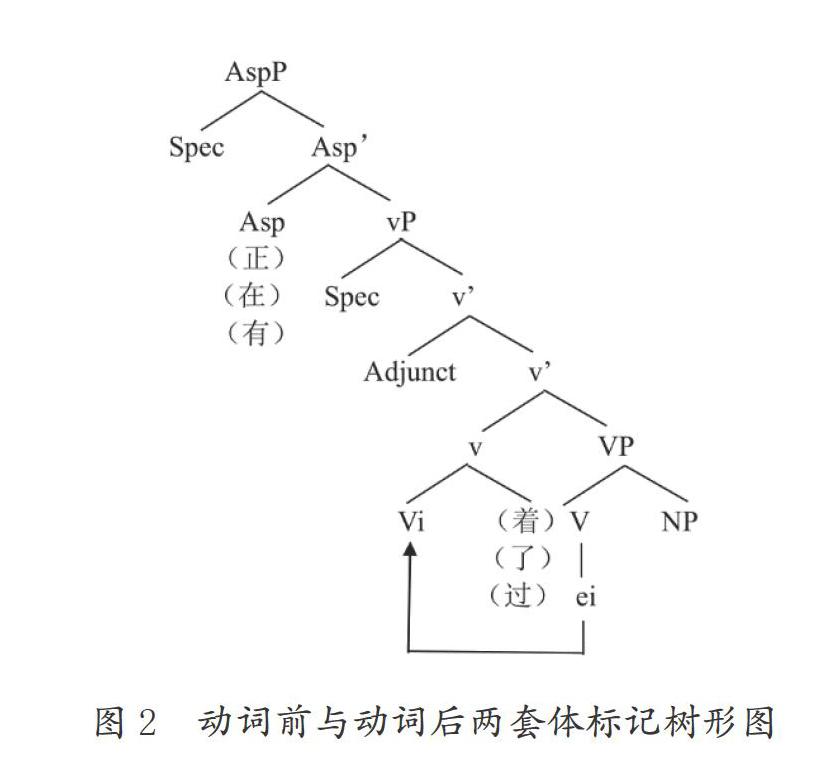

Huang et al.(2009)区分了汉语中的两套体系统:动词之前如“有”“在”,动词之后如“着”“了”“过”,它们都是具备单独投射AspP的体标记,且两套体系统分别通过基础生成和隐性移位,最终实现于Asp节点下。与其持相似观点的还有Ernst(1995),李梅、赵卫东(2008)等。李莹、徐杰(2010)则进一步区分了动词前的体标记“有”“正”“在”和动词后的体标记“着”“了”“过”。他们认为,“在”作为动词前的体标记,在“谓头”语法位置上,能够引导自己的最大句法投射AspP;而词缀形式的“着”“了”“过”,则实际是占据轻量动词短语vP的中心语位置的体标记,词缀形式的体标记能够吸引主动词移位以使其能够黏附于主动词后。该树形图如图2所示:

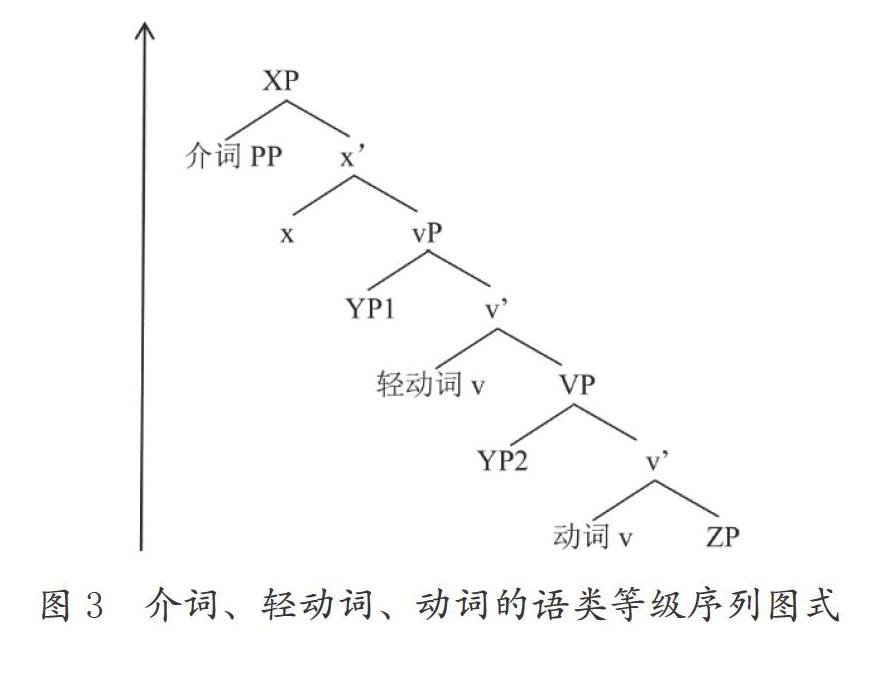

司富珍(2002)基于Chomsky(1986)对于句子基本结构层次模型“CP-IP-VP”的建构和词汇语类投射居下而功能语类投射居上的“上轻下重”句法制图格局,就汉语中的“在”提出介词、轻动词和动词的语类等级有序图式假说。该层级序列图如图3所示:

从图3可以看出,“在”的词性主要由其句法构造和句法位置所决定,不同句法位置上的“在”携带不同的语类特征。例如:

(1)a.我一直在家。(动词)

b.飞机稳稳地停在了机场上。(轻动词)

c.我在图书馆看书了。(介词)

该语类等级有序图式假说的提出,为“在”的不同语类特征的研究提供了新的解决方案。不过,将介词排列在轻动词的上层,可能对上文谈到的词缀性的轻动词如“着、了、过”等并不适用,因为这一定程度上有悖于语法化进程。根据Hopper & Traugott(2003)的观点,词汇渐进变化的过程可以描述成一个“连续统一体”(continuum),即实词>虚词>黏着形式>屈折形式(词缀)。因此,结合前人研究,本文将进一步区分“在”作为体标记和轻动词时的语类特征、句法位置、语义解读。基于此,本文主体部分将围绕以下几个方面展开:首先,根据“在”的句法特征和语义特征的不同区分体标记“在1”和轻动词“在2”;其次,结合“在”的语类归属和语法化进程,尝试绘制共时层面不同语类特征下的“在”的句法层级制图,并对其作出相应的理论假设。

二、体标记“在1”的分析

(一)体标记“在1”的句法特征

在探讨体标记“在1”之前,需要和轻松词“在2”做一些区分:首先,从语言事实上看,“在”作体标记时,位于主动词和饰谓副词之前,时间副词之后。例如:

(2)a.他在大声唱歌。

b.*他大声在唱歌。

(3)a.他大声唱着歌。

b.*他唱着大声歌。(Huang et al.,2009)

(4)a.他昨天在大声唱歌。

b.*他在昨天大声唱歌。

对比例(2)、例(4)中的a、b两句,“在1”位于饰谓副词之后、时间副词之前时,句子显然不合语法;而进一步对比例(2)、例(3)可知,黏着性词缀“着”的句法位置低于“在1”,表现为其附着于主动词后且句法位置低于饰谓副词“大声”。因此,我们可以初步认为“在1”不同于“着”,前者句法位置高于后者,很可能是高于vP层的体标记。

其次,体(Aspect)表明说话人对事件进程的看法,从例(2)a、例(4)a可以看出,“在1”传递的体态信息与说话人相关性较大,具有一定的主观性,而这一体态信息与主语“他”的相关性较小。换句话说,两句中蕴含的进行体信息都是经由句子的说话人透露出来的。从这一层面讲,我们更有理由认为,“在1”在一定程度上是表示非完成体或进行体的体标记。关于“在1”其他的语义特征,我們将在下文继续探讨。

关于生成语法框架下对“在1”与“着、了、过”的相对位置的探讨,笔者赞同李莹、徐杰(2010)的观点:体后缀“着、了、过”位于一个没有语音形态的轻量动词v节点下,由于它们是不能独立存在的黏着语素,因此都能吸引V节点下的动词上移与之结合;而“在1”是位于AspP中心语位置的体标记,不具备词缀吸引动词移位的特征。因此,当“在1”与“着”共现时,(5)b句是不成立的:

(5)a.他在吃着饭。

b.*他吃在着饭。

(5)a句的树形图,如图4所示(见下页):

(二)体标记“在1”的语义特征

至此,我们已确定“在1”是只能位于主动词之前、能够引导最大投射AspP的体标记。关于其语义特征,大部分学者是从传统体概念进行描述的。Huang et al.(2009)指出,“在1”是非完成体标记,它和完成体标记“有”可以共现的原因,是在于二者携带不

同的信息。石毓智(2006)认为,“在1”是进行体标记(表达动作开始和结束之间的进行),与“在0”作介词表达的方位义相互制约。例如:

(6)a.他在1躺着呢。

b.他在0床上躺着呢。

c.*他在0床上在1躺着呢。

(7)a.他在1写字呢。

b.他在0黑板上写字呢。

c.*他在0黑板上在1写字呢。①

(8)a.他在1看报呢。

b.他在0客厅里看报呢。

c.*他在0客厅里在1看报呢。

在例(6)~(8)中,a组例句中的“在1”为体标记,b组中的“在0”为表地点的介词。当二者共现时,句子不合法(如c组所示)。本文认为,上述不合法现象出现的原因,可能是由于“在1”携带的部分信息与“在0”传递的方位义重叠所导致。因此,本文假设“在1”仍是携带部分位置信息的体标记。

纵观“在”的语法化历程,它是一个由实意动词虚化而来的兼具动词和介词性质的词①(王伟,2009)。除其自身逐渐虚化外,王力(1985)、赵元任(Chao,1965)也都指出,“在”在现代汉语中词类的扩大,也归功于近代翻译和欧化。王伟(2009)对“在”的英汉平行句的调查证实了这一观点。据王伟调查,“在”在现代汉语中大多对应英文中的介词,如:“他们在1度蜜月(They are on their honeymoon)”,“把书放在2桌子上(Put the book on the table)”,“在0新社会职业有保障(In the new society jobs are secure)”等,说明体标记“在1”、轻动词“在2”都可传递位置义的信息。

此外,我们还发现,例(6)a~(8)a中的“在1”后面加处所代词“那儿”虚指时,原句义不变。以(6)a句为例:“他在1那儿躺着呢”,句义同“他在1躺着呢”。一方面,这可以说明“在1”语义上与介词有相通之处;另一方面,“在1+那儿”虚指是不表地点而主要表示状况的持续(石毓智,2006),这就说明“在1”有表动作未完成或进行的含义,这也可从“他在1那儿,在床上躺着呢”一句的合法性得到证实。

综上所述,笔者认为,“在1”是与说话人对事件看法相关,兼携带位置和未完成信息的体标记,选择表现哪一信息由具体语境决定。这一结论也同时符合“在”的历时发展进程。

三、轻动词“在2”的分析

(一)轻动词“在2”的句法特征

Huang(1994)分析了一系列可以充当事件谓词(eventuality predicate)的轻动词,如CAUSE、DO等,并指出所有的事件句都可以被视为在底层结构中嵌套于单纯事件谓词(pure eventuality predicate)下的子句。例如:

(9)a.他看了三天的书。

He read-Perf three day(s) book

He read books for three days.

b.他DO+看i了三天的ti书。

He DO read-Perf three day(s) book

He read books for three days.

就Huang(1994)的观点而言,例(9)a中表面上的句法—语义不匹配(syntax-semantic mismatch)现象,其实可以分析为底层结构为例(9)b的句子,插入事件谓词DO能够吸引“看”提升到轻动词位置以满足语音上的需要。相似的句法—语义不匹配的情况也出现在下列句子中:

(10)a.我宁愿待家里。

b.我敗他手里了。

c.他走街上呢。

d.把车停车库里。

e.我会把这件事挂心上的。

f.他刚把书放桌子上。

例(10)a-f中的动词如“待”“停”“挂”等,均为一元非宾格动词或不及物动词(黄正德,2007),表面上却似乎都携带了两个论元。不过,仔细分析就会发现,在每一语例中的动词后加上“在”,其句义完全不变。以例(10)a为例:

(10)a.我宁愿待家里。

? V+在

=我宁愿待+在家里

与例(9)类比,我们自然可以解释为,存在一个轻动词“在2”,能够吸引主动词上移。此时,“在2”可以是显性的(表现为V+在),也可以是隐性的。由于“在2”后连接的成分大多为地点,如:“待在家里”“走在街上”“挂在心上”等,我们则须进一步证明“在2”并非介词。蔡维天(2016)根据介词组PP和轻动词的构词方式、句法特征不同,提出用话题化测试(topicalization test)来分辨二者的方法:PP可作为附加语移至句首,而轻动词属于句子功能投射(functional projections)的一部分,不可分割出去。因此,“在2”一定不是介词。例如:

(11)a.阿Q在家里睡了一下午。[介词]

b.在家里,阿Q睡了一下午。[话题化](蔡维天,2016)

(12)a.我宁愿待在家里。[轻动词]

b.*在家里,我宁愿待。[话题化]

同时,我们还发现,“在2”也区别于上文曾讨论的体标记“在1”。首先,体标记“在1”不会吸引动词移位,否则会导致句子不合法,如例(5)b。其次,在汉语中,动词的修饰语(饰谓副词)只能嫁接于动词的左侧。例如:

(13)a.我宁愿静静地待在家里。

b.*我宁愿待静静地在家里。

c.*我宁愿待在静静地家里。

在例(13)a中,饰谓副词位于动词的左侧,这是成立的;例(13)b、c句则不合法。这说明“在2”位于vP层内,动词性特征较强。