飞凤山低中放固体废物处置场高边坡滑坡成因及整治措施

2020-04-08张卢明岳建国

张卢明, 周 勇, 岳建国

(核工业西南勘察设计研究院有限公司,成都 610061)

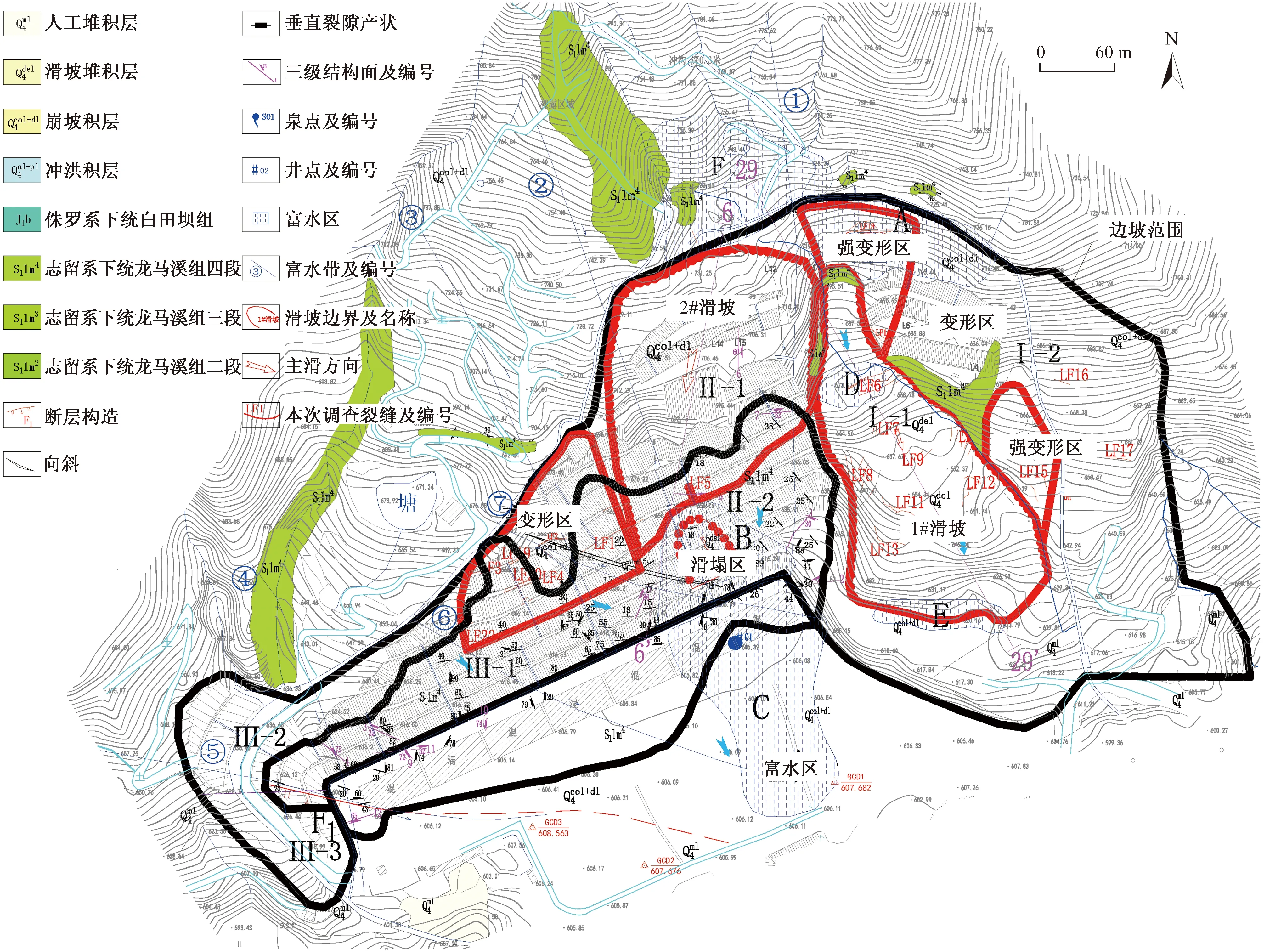

飞凤山低中放固体废物处置场位于四川省广元市三堆镇,是中国西南地区唯一的低中放固体废物处置场。处置场场平标高为606.0 m,场平后将在场址南侧形成高边坡。边坡于2013 年初开挖,5月份边坡即产生变形,形成了1#滑坡、2#滑坡。受7月18日强降雨的影响,1#滑坡、2#滑坡变形再次加剧,7月19日1#滑坡北东侧发生滑动解体,坡体原有治理工程大部破坏,滑坡体积约30万m3;7月21日2#滑坡北东侧锚喷破坏,坡面发育大量拉裂缝,滑坡体积约48×104m3,原有支护措施多处失效(图1),一旦发生滑动造成的后果将极其严重。然而,对该滑坡的稳定性评价及防治措施选取方面都面临着更加复杂的难题,而研究滑坡变形的原因是彻底根治滑坡的关键。因此,在研究滑坡成因的基础上提出合理的整治措施具有重要的意义。

①~⑦为富水带

目前,中外滑坡成因的研究主要集中在以下3 个方面。

(1)地质成因[1-11]:主要指形成滑坡的工程地质和水文地质条件。如许强等[1]通过调查和遥感等手段,认为四川茂县叠溪镇新磨村滑坡的成因为活跃的构造部位、易滑的地层岩性和坡体结构;如易树健等[5]通过数值分析认为滑坡底部剪切滑移锁固段岩体在强震下无法抵抗上部岩体的推挤而触发滑坡。

(2)环境成因[12-20]:主要指降雨或灌溉影响。如三峡库区藕塘滑坡主要受库水位周期变动及集中降雨影响[12];陕西泾阳南塬蒋刘4#滑坡由引水灌溉引发[19]。

(3)人为成因[21]:主要指工程建设或人类活动引发。如曹春山等[21]指出工程切坡是滑坡发生的主要诱发因素,由此触发了土体一系列物理化学链锁反应。

基于此,从滑坡基本特征出发,在野外详细调查、勘查的基础上,从其物质组成、地质构造、地层岩性、水文地质和人为因素等方面深入分析滑坡成因,在此基础上进一步提出滑坡的综合整治工程措施,为类似工程滑坡成因和整治研究提供一定的参考依据,同时对类似地层的滑坡勘查具有一定的指导意义。

1 研究区工程地质条件

1.1 降雨条件

研究区年平均降雨量为866.6 mm,年最大降雨量为1 500.5 mm,降雨期集中在每年7—9月。2007—2012年,日降雨量最大值分别为114.6、118.7、176.9、213.6、199.3、174.4 mm,一次连续降雨量最大值分别为215、252、227.6、414、246.4、287.2 mm,“5·12”地震后降雨量呈增加趋势。

1.2 研究区工程地质条件

研究区原属于低山缓坡地貌,整体坡度13°~21°,局部达40°。坡面冲沟发育,规模较大的有3条,沟谷切割呈“V”字形。边坡开挖后目前局部形成了拉裂、错台、局部滑动等变形现象,研究区后缘仍保留原始地貌,坡度10°~15°,植被茂密,局部基岩裸露,地表有数条冲沟发育。

研究区目前地形呈台阶状,一般每隔10 m设马道,土质边坡坡率1∶1.6,岩质边坡坡率1∶1.25,整体坡度约30°,整体坡向倾向NW,坡高40~120 m。边坡开挖后,区内原有冲沟大部分被挖掉,在坡顶处成为断头沟,并与已建截水沟相连。坡脚即为处置单元所在的606 m平台,平台东西宽约540 m,南北长约200 m。

研究区位于龙门山印支褶皱带中的大茅山复背斜南东翼的南西侧,其岩层产状为310°∠72°。

2#滑坡附近发育一向斜,位于2#滑坡东侧剪出口前缘,产状210°∠88°,岩层产状355°∠18°~25°,岩层缓倾坡外。研究区北侧(处置单元以北)主要发育2条F1、F2断层,均为非能动断层,边坡大部分处于F1断层的下盘,区内存在三组优势节理,分别是:NE(0°~20°)、近EW向以及NW(20°~40°)。

研究区受构造作用影响,在裂隙密集带、褶皱、断层附近发育多处富水带,富水带在坡体表面出露,形成富水区。

研究区地震基本烈度为Ⅶ度。

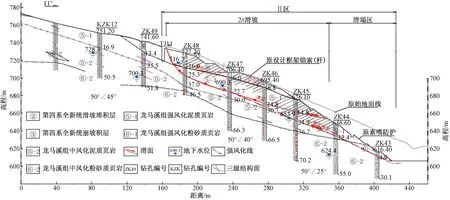

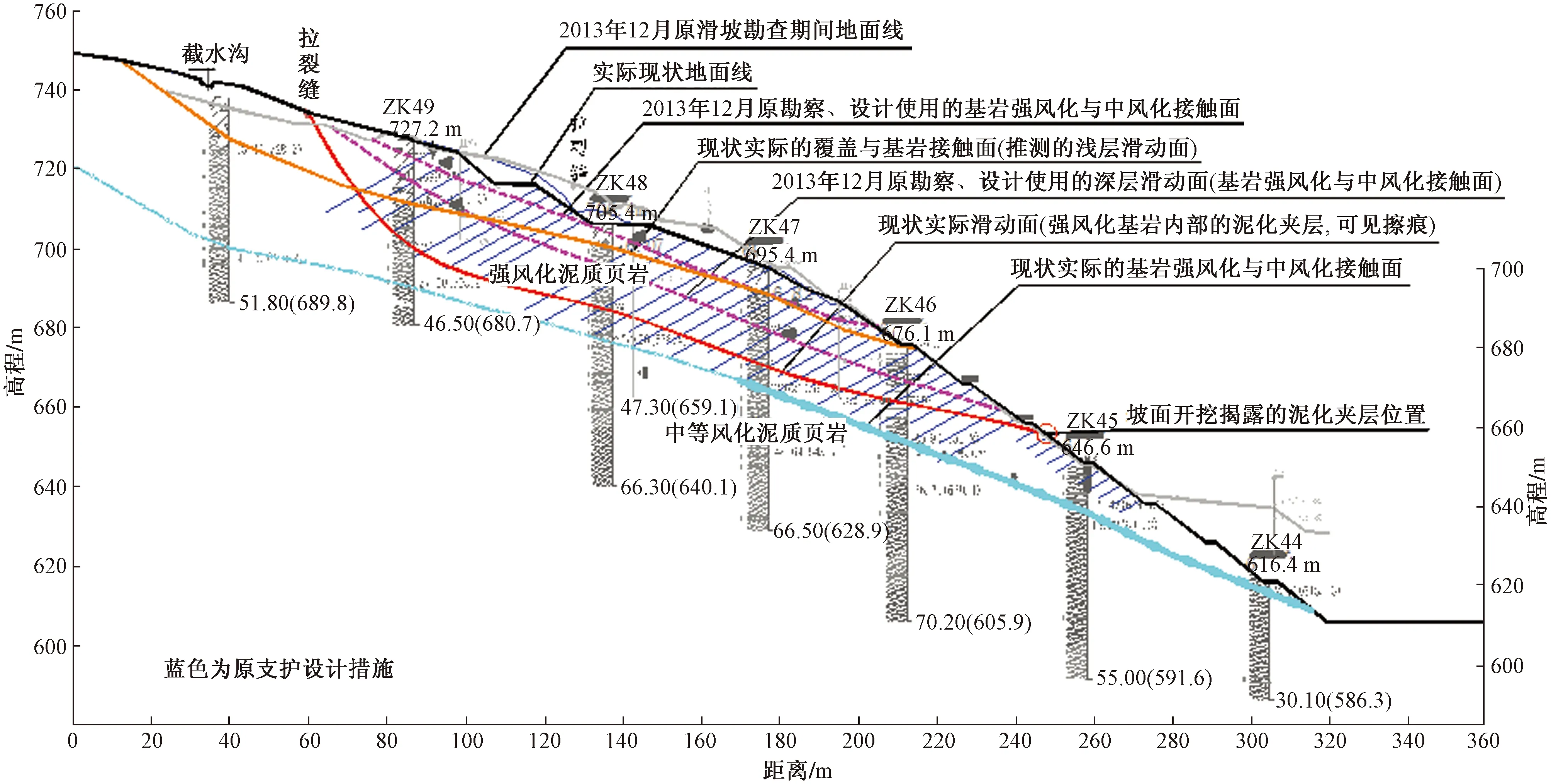

图2 2#滑坡工程地质剖面图(6-6′)

2 滑坡基本特征

限于篇幅以2#滑坡为例,2#滑坡具有三级滑动特点(图2):两级浅层滑面为基覆界面,深层滑面为强风化软弱破碎带。

一级滑坡后缘高程714~735 m,前缘剪出口位于滑坡中后部,高程706~707 m。滑体纵长约80 m,横宽约160 m,主滑方向11°。

二级滑坡的后缘高程706~707 m,前缘剪出口位于滑坡前部,高程668~670 m,后缘相对较厚,前缘较薄;滑体纵长约105 m,横宽约165 m,主滑方向与前者相同。

深层滑坡的后缘高程714~735 m,前缘剪出口高程641~676 m,呈中部厚两头较薄的特点;滑体纵长约215 m,横宽约160 m。

滑坡的西北侧存在稳定的已支护的岩石边坡,边坡基本未发生变形,由于2#滑坡东侧前部发育一向斜,西北侧和北东侧产状突变,在向斜轴部呈现向东偏转的迹象,而西北侧岩体的岩层产状正常。由于滑坡主滑方向与坡向呈27°~29°斜交,深层滑体在变形过程中受西北侧稳定岩石边坡的阻挡,致使滑体产生了一定的向东扭转变形迹象,因此,滑坡在滑动方向受阻而发生一定程度的偏转。

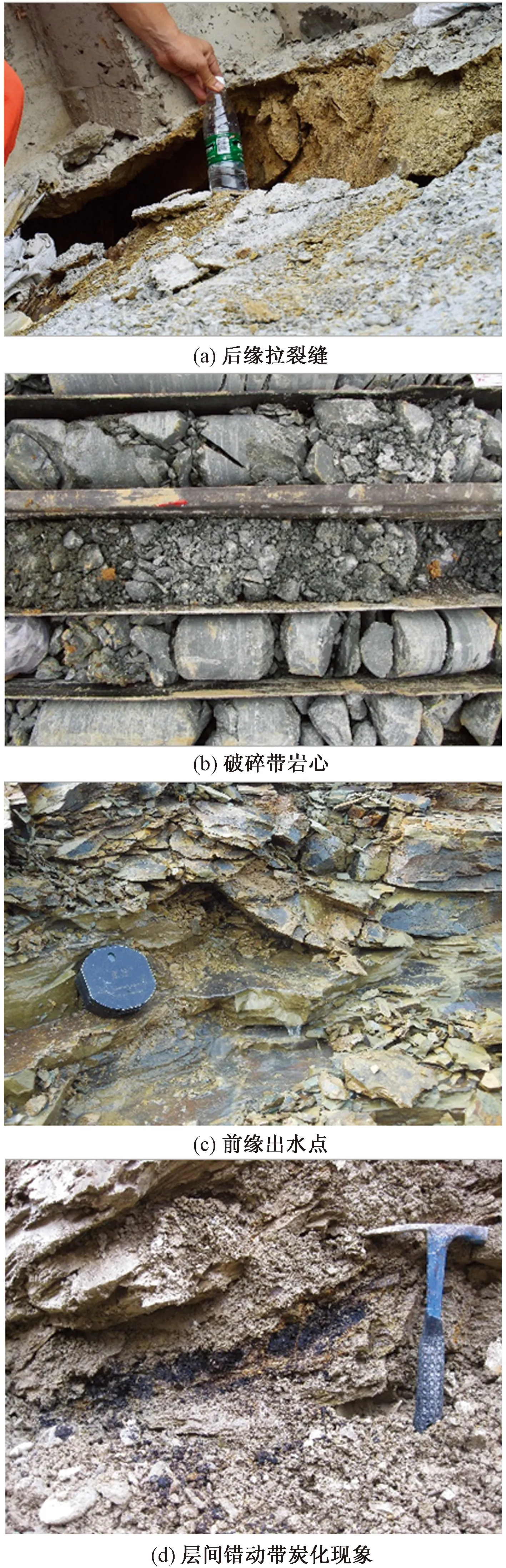

据现场勘察揭露, 2#滑坡浅层滑带物质为含角砾粉质粘土,揉皱现象较为明显。由于2#滑坡紧邻向斜,受构造影响强烈,岩体破碎,层间错动发育,开挖后原有结构面逐渐张开,强风化层面软弱带连接贯通,从而发展为深层滑带。

图3 2#滑坡变形特征

3 滑坡变形破坏特征分析

在2013年6月25日以前,基岩和覆盖层分别采用1∶1.25和1∶1.6的坡率放坡开挖,坡面采用格构护坡,该边坡坡体未出现任何变形迹象(图3)。2013年6月份边坡开挖至646 m平台的过程中,局部出现小范围的坍塌破坏,6月25日后位于坡顶的监测点位移量及速度开始增大,至7月初迅速增加,9月低速度达到4.0 mm/h,水平方向主要向北北西移动,至10月底累计位移达到1 700 mm,后缘截水沟外围发现数条拉张裂缝。

地表位移监测显示:滑坡总体向NNE方向移动,其中J21、J22、J25号点累计位移量超过7 mm,截止2014年11月19日共测得478个位移数据,其中J21累计位移量分别为12 mm,J22累计位移量7 mm,J25累计位移量16 mm。由此可见,2#滑坡上部局部变形较大(累积变形5~16 mm)。

4 滑坡变形机制分析

对于飞凤山高边坡工程滑坡而言,复杂的工程地质条件、开挖卸荷、设计方案不妥当及集中降雨时域分布是促使滑坡失稳的主要环境诱发因素。

4.1 滑坡形成的控制因素——地质成因

4.1.1 工程地质条件

该滑坡受地下水的作用影响很大,主要发育第四系全新统人工填土、滑坡堆积层、崩坡积层,志留系下统龙马溪组第四段(S1lm4)泥质页岩、粉砂质页岩。传统认识认为四川盆地及周缘地区龙马溪组页岩水封闭条件好[24],页岩气前景好,但本文颠覆了该地层不富水的传统认识。受构造作用影响,在裂隙密集带、褶皱、断层附近发育多组富水带(①~⑦),富水带在坡体表面出露,形成富水区(图1)。

泥质页岩强风化厚度达5~20 m,受六个期次构造运动,节理裂隙发育,岩体多为碎裂结构。现场压水试验表明强风化页岩渗透系数为1.11×10-4~3.10×10-4cm/s,总体上为中等透水地层;中风化层渗透系数为1.42×10-5~8.32×10-5cm/s,总体为弱透水地层,这导致地下水易在强风化底面附近富集,从而使强风化层底部饱水软化,导致其抗剪强度降低,最终形成深层滑动面。

4.1.2 地质构造

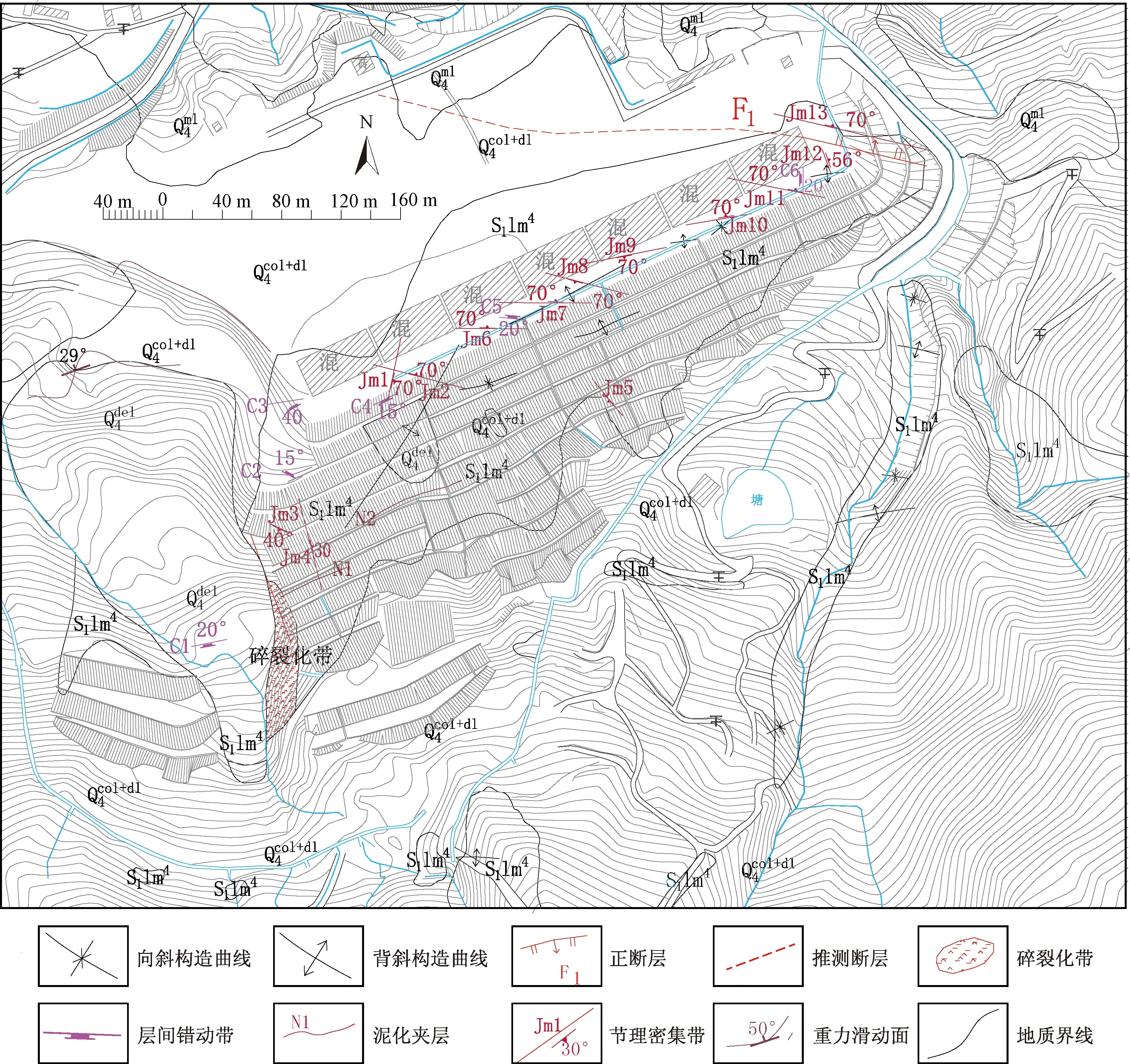

厂址位于龙门山断裂带北段中央断裂(北川-映秀断裂)和前山断裂(马角坝-罗家坝断裂)之间,距中央断裂约10 km,距离龙门山前山断裂较近,约3 km,场地断裂构造发育,按产状进行分类,可分为NE-SW向、NW-SE向、近S-N向、近E-W向、层间错动带5 类,此外在1#滑坡前缘见重力滑动带。场地内主要是近E-W向、近S-N向的陡立的小断(F1)、NS向节理密集带以及层间错动带(图4)。

图4 场地地质构造

4.2 滑坡变形的诱发因素——人为因素

前期勘察单位对复杂的边坡工程地质、水文地质条件认识不足,勘察手段不足。主要原因如下。

(1)第一次勘察认为勘察场地内未发现断裂和褶皱构造,存在的主要构造形态为层理和节理裂隙,勘察区域内无导致边坡整体失稳的软弱结构面,在Ⅱ、Ⅲ区发现一向斜,其轴部位于两区交界位置,同时,坡体还发育有小规模揉皱及裂隙密集带(Ⅱ区西侧),原勘察单位提供的勘察成果资料及补充勘察成果中,均未提及上述特殊的地质现象并做出合理化建议。

(2)第一次勘察认为区内岩体以逆坡层理为主,岩层主要产状有137°∠30°、137°∠25°、189°∠41°、150°∠52°,补充勘查认为层面产状137°∠30°,反倾坡内,而本研究发现Ⅰ、Ⅱ区岩体层面倾向坡外,从而不利于边坡的稳定。

(3)前期勘察单位认为边坡区内无富水裂隙密集带,认为地下水不会对边坡的开挖施工造成影响,且认为泥质页岩为弱透水层。

(4)补充勘查阶段勘查工作共布置勘探孔9个,探槽9个,地质剖面8条,勘探线上多数勘探孔利用原边坡勘探孔投影所得,导致在补充勘察阶段成果无法准确反映滑体厚度、滑面形态等滑坡要素,原勘查资料与研究结果对比如图5所示。

由图5可知,原勘查成果中认为基岩强风化厚度较浅,平均层厚5.8 m,分析认为该区强风化厚度较大,层厚约5~20 m,这导致在前期设计中,锚索锚固段未能进入中风化地层,导致锚索失效。

4.3 滑坡变形的诱发因素——环境因素

2014年4月对2#滑坡采用了锚索格构梁(局部采用系统锚杆加固)、截水沟、地表裂缝处理及滑坡体范围内设置坡面和坡体排水系统的方式进行治理。

截至2014年7月18日,完成了2#滑坡全部锚索、锚杆、格构梁及喷射混凝土施工。2014年7月18~20日经历了一轮强降雨(18日降雨量为33.7 mm,19日降雨量为11.8 mm,20日降雨量达到123.6 mm),短历时强降雨导致坡体发生上述变形和较大的位移。

5 滑坡综合整治工程

由于前期工程仅布置了地表截排水沟,研究时加强了地表截排和地下水疏排,即整治工程采用了固脚、束腰、地表水截排和地下水疏排及沟道整治的综合治理思路,即“抗滑桩+格构锚索(锚杆)+地表截排水沟+仰斜式排水孔+集水井和渗沟”的综合治理措施(图6)。

图5 原勘查设计资料与研究结果对比(2#滑坡)

6 滑坡监测效果分析

整治工程于2015年10月底竣工验收,至今已经历三个水文年,工程共布置地表位移监测点43个,深部位移监测点19个,支挡结构顶部位移监测点45个,抗滑桩钢筋应力监测点85个,锚索应力监测点152个,地下水位监测点26个,雨量监测2站。

以2016年监测为例,得到主要结论如下。

(1)飞凤山处置场地下水得到了有效的疏排,虽受降雨影响存在一定的起伏,但总体规律为地下水位稳定,场地的水文工程减小了地下水对场地的影响,达到了预期的目标。特别是坡脚渗沟的排水效果较好,在暴雨的情况下,整个606 m平台地下水位均低于高程601 m,渗沟基本截排了绝大部分边坡地下水,使处置场基础保持在干燥的地基上。所有监测孔内地下水位温度变化很小,变化幅度小于1 ℃。

(2)地表累计水平位移量在1.2~16.9 mm,水平位移变化速率在0~0.05 mm/d,分别小于30 mm和3 mm/d;深部位移监测孔最大累计偏移量为20.8~43.8 mm,小于预警值50 mm;锚索应力监测各期数据基本稳定,无奇异点出现,未超过监测报警值,虽在年初阶段锚索应力出现缓慢松弛,但变幅很小,并最终稳定在一基本值上下浮动,其整体表现符合监测规律;抗滑桩钢筋应力监测基本正常,无奇异变化点,各期数据基本保持稳定,桩位移监测值远低于监测报警值,反映出边坡支挡结构受力均处于正常状态,整治工程效果良好。

7 结论

通过对飞凤山处置场高边坡滑坡基本特征、成因与整治工程措施的分析,得到以下结论。

(1)复杂的工程地质、水文地质条件和集中降雨是促使飞凤山处置场高边坡失稳的主要环境诱发因素,龙马溪第四段泥质页岩富含地下水及工程富水区对滑坡稳定性影响极大,颠覆了该地层不富水的传统认识,对在该类地层开展地质工作有指导意义。

(2)前期勘察未充分查明工程区复杂的工程地质和水文地质条件,以及后续的一系列设计方案不妥当是诱发滑坡的人为因素。整治工程应与滑坡体结构特征紧密结合,这样才能充分发挥地质体的自稳能力。

(3)整治工程采用了固脚、束腰、地表水截排、地下水疏排及沟道整治的综合治理思路,即采用抗滑桩+格构锚索(锚杆)+地表截排水沟+仰斜式排水孔+集水井和渗沟的综合治理措施,工程监测表明,整治工程效果良好,实现了对滑坡的彻底根治。

(4)对于地下水丰富、强风化较厚、岩体破碎的高边坡病害处置应采用抗滑支挡、锚固、截排导流与地下水引排相结合的措施方能达到根治目的,对类似地层的滑坡整治有一定的指导意义。

(5)高边坡勘察应重视现场工程地质调查工作,特别是区域地质环境及地下水对边坡的约束作用。