常玉:美的想象

2020-03-25草白

无我

对我来说,书写常玉是一种极大的诱惑。

当我看到那些颜色、线条,那些花卉、人体和静的动物,我看到的不仅仅是一些画,我看到的好像是一些逝去已久的、过去时间里的事物。

它们一下子进入我,让我有言说的欲望,但又说不出什么来。后来,我才慢慢发现,常玉的画给人不安感,但他省略了不安产生之前的所有过程,单将那一瞬呈现,而且是以美与梦幻的方式呈现。所以,他画作中的不安是常常可以被忽略的。乍一看,他给人的感觉往往是虚静的,早年粉色时期的画作甚至让人感到暖而温柔。那些不安感被梦幻感所掩,即使不安的比例略有上浮,但从不失其平衡……无论哪种情况,这两者始终结合得如此谐调与妥帖,成为一个牢固的審美形态。表现不安,或者表现安静,都不是常玉的本意。他的本意是要表现美。常玉真是一位天生的审美家。他懂得如何以美打动人,不是诉诸于情感,也非微妙的心理,一切不过是视觉的印象。

常玉与爱德华-霍普不同。

霍普绘画里那些几何形的街景,比如餐厅、咖啡馆、加油站,都是公共视野里的场景,是一些客观的、冷硬而疏离的存在。霍普只是以一个旁观者的身份路过那些地方,看到画面中的那些人——他们神态茫然,心不在焉,好像有无数的等待,又不知道在等待什么。

如果说霍普的画作类似于文学体裁中的小说,常玉的就是现代诗,常玉不叙事,事情已成过去,人物只活在回忆里,甚至那些花卉、水果、动物也都在一种悠长旋律的笼罩之下。

——那些画作,目光瞥见的一瞬,你就知道,那是你心里本来就有的东西,那是你闭上眼睛就能看见的东西。极简的线条和构图,好像是因为我们的记忆只拣取最值得铭记的事物,所以他才那么表现。不用说,这些画作都是回忆的产物,是缓慢的过去时,是他在半梦半醒之间随意画下的,被他的记忆所篡改和遗忘。

无论是动物、人体、花卉,还是静物,都呈现出强烈的羞涩之美,不轻易示人,不给人直接观望的机会。

可我们还是看见了它。

是的,我们什么都看见了,而他什么都不知道。那一刻,我们多少是有一些羞·隗和歉意的。常玉生前,别人请他画像,他都要约法三章:一先付钱,二画的时候不要看,三画完了拿走,不提意见。

常玉的画不适合悬挂在灯光耀眼、人群往来的地方,供人高谈阔论。本质上,他是一个害羞的人,那些画也是——它们散发出强烈的美、孤独感和私密性,拒绝被谈论,宁愿遭遗忘。

画家常玉,被誉为“东方马蒂斯”

那个雨夜,我翻看常玉的画册。从粉色时期看到黑色时期,从裸女看到孤独的小象。我似乎清晰地看到了自己的来路和去处。蒋捷的词作《虞美人·听雨》,一下子浮现在脑海:

“少年听雨歌楼上;壮年听雨客舟中。

而今听雨僧庐下。”

年少时便已熟读的词作,此刻才开始显示魔力。蒙太奇似的镜头,一路快速地切换过去,没有闪回和犹疑,那不是电影,而是我们的人生。

常玉从不作自画像,他画菊、画鹿、画豹、画猫、画黑色的马和白色的莲……在他的画作里没有“我”,观者却时时处处感受到“我”的存在。他努力想要唤起一些记忆,并将回忆与现在融在一起。他看过去的眼光始终是“现在”的,但又完全符合时间流逝的进程。常玉给后世提供的是一种如何看物的眼光,那些裸女在他那里也归于物的范畴,他画它们,不过是它们满足了他的好奇心,从那些退去衣物的静止的身体上,他选取了自己所需的东西。

唯一存在的世界

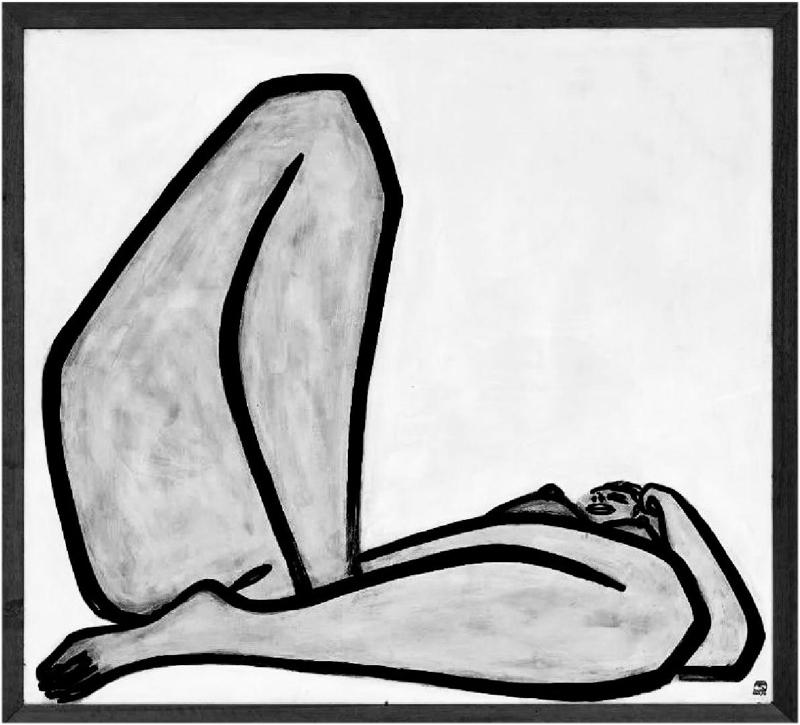

常玉绘有一大批裸体速写,其以毛笔,以极简线条勾勒丰腴厚重的女体,其夸张变形之处,给人视觉上的“体积感”,可以说是日后“宇宙大腿”(徐志摩语)的雏形。但厦门仧美术馆展出的这一幅卧姿女体速写,却给人轻逸微渺、不知所踪之感。淡赭色的纸面上,一具身形淡泊的女体,双臂交叉置于脑后,脸庞微微转向左侧,五官线条略有些迷糊。画面中女体的上身是仰卧的姿势,而下身则采取右侧卧位,其左右双腿的粗细几乎无区别。画家这种将上身与下身置于不同水平面的处理方式,不仅没有造成视觉上的错愕感,相反还给人一种整体的浑然与谐调感——包括女体“梳齿状”的脚趾(画法与手指同),也只是略微勾勒几笔而已。

这一张女体速写,好像摹写的并不是现实生活中具体而微的“血肉丰满”的形象,而是来自时间深处的形象,一种被无限时空所挤压的、量感很小的形象。她是瘦小的,少肉的,模糊的,从而也是抽象的吧。

不用说,这个形象当然是孤单的,甚至连孤单也感觉不到——她自己大概是毫无感觉的。其前后左右都为虚空,无可凭借,无所依傍,就是这么一具从天而降的女体,横躺在那里,好似躺在亘古不变的时间的河床之上。或许一开始,她还略有些好奇张望的神态,将手随意枕在脑后,是回忆?还是瞟觑?

纵是从洪荒世界,一路漂流而来,但那个古老的诘问“你是谁,从何而来,又去往何方”已变得无比虚弱,甚至微不足道;既然一无所知,索性也就不必去知了。画面中,与其说是女体,不如说是一些线条和点的组合,它们是界限,也构成了内容;除了这些孤单而清坚的点与线,就没有别的了。

画家最终想要表现的,大概就是这么一点荒凉感吧——什么都没有,但终究还是有点什么的那种感觉。

我想起一本书:《荒野中的女体》,那是张爱玲作品的评论集。脑海中浮现出张氏作品中的女性形象,病后的川嫦,老了的曹七巧,还有被家庭生活硬生生地扭曲掉的姜长安,她们都是瘦的,不仅瘦,还有些松垮,甚至颓唐了。这些畸形的人物是张爱玲所熟悉和偏爱的,她在写她们的同时,大概也是在作自我心灵的剖析吧。

显然,常玉的这一张裸体速写不再属于写生的范畴。他写的是一个人不可知的内心。庞薰琹曾如此回忆常玉:“最有趣的是他把周围的人,不管是男的女的,年轻的或中年的都画成是女的裸体。”

而所有一切不过是载体。

在保罗·塞尚那里是苹果,在乔治-莫兰迪那里是瓶瓶罐罐,在草间弥生那里是花朵与无穷无尽的圆点和条纹,而到了常玉这里则成了女性裸体。找到一个载体并不难,我们还可以有更多的载体,这世上总有什么是可以吸引我们的。其实,他们也不是拿这些苹果,这些瓶瓶罐罐,这些裸体女人,当作物体来表达,他们是拿它们当唯一存在的世界来表达。

常玉作品《曲腿裸女》在香港苏富比2019秋拍中,拍出1.72亿港元高价

当我们写作的时候,也要这么去做。除了那个笔下的世界,再没有别的容身之处。

画梦录

常玉油画中有大量的横卧的裸女图,呈侧卧、仰卧等姿势,横向构图,用色简洁而柔和,大致分裸女卧榻处色和背景色两个色块。其中有一幅《白色裸女》的油画,给人一种梦幻感。

裸女以手遮脸,画家让其手臂变形到几乎将整个脑袋都遮没了,只露出模糊的耳廓。其身体线条不过寥廖数笔,瘦削的形,双脚并拢,常玉似的梳齿状的脚趾,显得袖珍而小巧,好似所有行动在此收束、定型。裸女横卧之处为一条白色虚空的色块,而在其身体左侧,整个画面的上方,零落地画着盆景、树叶、鱼、奔跑的动物,像是浮在那里,给人一种“化石”上的图案的孤零感和破碎感。裸女下方是一条深灰的没有空隙的色块,浓度较高,但并不厚重。除了深浅不一的灰与纯度很高的白,整个画面几乎没有别的可以被辨认的颜色。

裸女无表情(被手臂遮住了)、无知觉地横卧在那里,好似睡着了,沉浸在某个辽远的梦境里。那是雪地,旷野,还是冰面?更像是流动的河床吧。睡梦中的人酣睡如常,随波逐流。而画面上方那单色调的,无着落的盆景、树叶、鱼和奔跑的动物,干脆成了梦境中的事物。白色背景上层叠的涂染,不可能出现的物出现在一块,它们一起流淌,奔走,更像是可以飞翔的。

《白色裸女》的画面,让我想起米兰-昆德拉的小说《生命中不能承受之轻》。特蕾莎第一次出现在托马斯的视野里,便完全俘获了他:

“对这个几乎不相识的姑娘,他感到一种无法解释的爱。对他而言,她就像是个被人放在涂了树脂的篮子里的孩子,顺着河水漂来,好让他在床榻之岸收留她。”

涂了树脂的篮子,顺着河水漂流而来——常玉的这一幅《白色裸女》也给人这种无依无靠的圣洁感,观者从中产生的是一种爱与幽怜的情绪。吴冠中曾感叹:“从常玉的人体画中,我见识了贞洁的中式形体。他在色彩中很少谱交响乐而更爱奏悠悠长笛。”

常玉作品:《紅衣女子》(1940)

常玉所在的巴黎画派中,有一个日本籍画家叫藤田嗣治,也爱画乳白色的裸女。他以牡蛎壳磨的粉调制颜料,利用浮世绘中的“晕色”技法,以暖灰为中间色,使得绘成的女体有一种吹弹即破的“肉体感”。如果说藤田嗣治画的是卧榻上的裸女,那常玉画的更像是睡梦中的。

这一幅《白色裸女》,只以简净的线条勾勒出身体轮廓,不描摹细节,不刻画人物神情,画面结构和配色也偏于冷和肃静,没有层层叠叠的“肉体感”。如果说,藤田嗣治注重的是裸体中的“物质性”,那常玉致力的则是其“精神性”,或者说“意境”的营造更为确切。异乡孤独的岁月,他在回忆,往昔血肉温暖的女体逐渐冷却,甚至抽象成了遥远梦境里昏睡不明的幻影。

巴黎清冷的月光下,有一条来自往昔的河流,那是永不可返回的少年时的故土,是游子心头永久的梦魇。

单眼

常玉的有些画,是能让人体验到某种幽微的恐惧感的。蒙克的《呐喊》也让人感到恐惧。一个骷髅似的小人,捂住双耳,张大嘴巴,做声嘶力竭的呐喊状。但常玉的恐惧感与蒙克不同。常玉的恐惧感来自于室内和日常,在对梦的追述和往昔的悼念中,有一种说不出的惶然感,它甚至是没有来由的;而蒙克更像是一个惯于在旷野中行走的人,任何往昔习以为常之物,都有可能成为惊恐的来源。

《侧卧裸女》和《花毯上的侧卧裸女》这两幅画中的裸女,都具有常玉似宽大的后背,肥硕而厚重的双腿向后蜷屈着,以书法用笔勾勒形体轮廓;很小的脑袋,头与躯干比例极不协调地存在着,尤其是那只背后的单眼,突兀地长出;在短而蓬乱的黑发下,带着点潇潇然的不怎么相干的笑意。

再看裸女所置身的场景——斑斓的室内空间,平整而规则的几何色块,被温暖的色系所环绕,一切都是安宁的,奢华的,富足的。那只单眼,几乎占据整个脸部的眼睛,比例不对的眼睛,好似儿童不经意间的涂鸦之作,可到底不是;那眼神里甚至没有什么特别的内容,连茫然也没有。它只是存在着,长在那躯体上,牢固地成为那整体的一部分。

那只单眼的存在改变了一切。

你甚至说不出恐惧的原因,那是一种无名的恐惧……然而这恐惧又是以美感的形式呈现。首先这是作为一幅画而存在,它呈现了那个领域内独一无二的对人体的感觉,而不是任何社会学或心理学的样本;其次,它让你有那么一点点不舒服、不太“美”的感觉——如果说这美感只限于传统意义上的审美。

在此,我想起张爱玲小说集《传奇》第三版的封面。一位妇人百无聊赖地耍弄着骨牌,旁边坐着的奶妈抱着孩子,忽然,有个比例不对的人形幽幽地出现在栏杆外,正好奇地往里窥视。

和谐与美感遭破坏的背后,暗示了古典时间的中断,透视失去焦点,比例缺乏参照,心灵之光与自然之光彼此搅荡着,纠缠着。常玉以凝练、自由的色块,来表达肉体的“厚重”,来表达对这个漂浮不定的世界的全部感受。而出现在这样“厚重”肉体中的“单眼”,并非是全然突兀的。

超现实主义画家米罗在其晚期作品中,让星星变幻成一只只“单眼”在蔚蓝的夜空中闪烁。印象派画家保罗·高更的画作《幽灵在窥视》,一位趴在床上的塔希提裸女,露出惶恐的半边脸。在那个屋子里,还有一名穿黑衣的老年女性。同时期意大利画家莫迪利亚尼的作品,想必也是常玉所熟知的。莫迪利亚尼对人像也作“变形”处理,天鹅般的颈部,人物脸上非对称位置的杏仁状的眼睛,小的鼻子,延长了的手臂和躯干;特别是人物的眼睛,可以说莫迪利亚尼的画作里干脆没有完整的眼睛,那些只有眼白而没有眼珠的眼睛,无神而空洞,好似长期处于白日梦的摧残中。

在此,无需表明常玉受了哪些西方现代派画家的影响,任何影响也都是因为自身有被此影响的潜质或可能。

常玉被誉为东方马蒂斯。

——而巴黎的亨利·马蒂斯却说,我的灵感来自东方。

那时候的巴黎,还有一位叫布朗库西的雕塑家。法国印象派画家亨利-卢梭去看望这位以极简笔法追求效果、节奏和力量的雕塑家时,说了一句著名的话:“我知道你想干什么了,你要做的是把古代转换为现代。”

某种程度上,画家马蒂斯、莫迪利亚尼以及雕塑家布朗库西都在做这样的事。

常玉也是。

他不仅作为一名中国画家在创作,更重要的是作为一名在巴黎的现代派画家而创作。他画布上出现的也不是某个具体的女人的身体,而是唤起人们对一切人体原型的渴望。他在色彩和形体间寻求共鸣,以此创造出独属于自己的形式,不是东方式的,也不是西方式的,而是“常玉”式的。就像他的签名,一个“玉”字外加一个口字,仿印章的外形,其实不过是率意涂鸦而成。

常玉所描摹的题材其实非常有限,不过人体、静物和动物风景等单调的几样。他的天真、优雅、率性,他的灵感、直觉、顿悟,他的精准和纯粹,使得他绝对地选择自己,从而成为他自己。

“关于我的作品,我认为毋须赋予任何解释。我所要表达的……只是一个简单的概念。”

抽象与具象

1945年1月19日,常玉在《巴黎解放日报》上发表了一篇题为《一位中国画家对毕加索的见解》。他在文章里写道:“毕加索的作品其实一点都不难懂,甚至本质上是单纯的。当代绘画就跟从前的大师绘画风格一样,整体而言遵循着人性的演进历程。而且,随着人的生活越来越复杂,绘画也变得越来越复杂,难以理解。”

“我凝视着毕加索的作品……全然沉浸在梦与幻觉之中。”

在这个文章里,常玉既说毕加索的作品一点都不难懂,本质上是单纯的,又说当代绘画越来越复杂,变得难以理解。

常玉到底没有走上更加纯粹的、毕加索等人所走的抽象绘画的道路,而晚他二十年的中国画家赵无极最终以大片的色块取代符号,从而彻底实现了从具象到抽象的转变,究其原因,大概还是常玉本人并不需要纯粹的抽象。

抽象派被定义为没有现实和事实参考的艺术,它以简化原始自然的方式来描摹真实。或许,在常玉看来,这世上并没有比自然更丰富、更伟大的东西。中国传统绘画的精神一直存在于他的骨子里,并与他的天性契合。当然,从某种程度上说,常玉画作其线条、造型都具有高度的抽象性——他自小所习的书法艺术便是致力于表现线条的抽象美,但常玉的最终表现并不依赖于此。

无疑,常玉将中国传统绘画的精神内核带入油画创作中,并努力实现与此融合的境界。他真正想要做的或许是,如何在具象的画面中实现某种抽象性,让画面成为其内心世界的“应然”反应。

布朗库西在谈到他的雕塑作品《吻》时,讲过一段话:

“我希望做成的雕像不仅使人们怀念一对恋人,

而是懷念所有的恋人,表现地球上相互爱恋的男人

和女人在离世前最真挚的感情。”

《吻》只是在一整块矩形石灰石上,雕刻着两个彼此相拥的男女,轮廓线条极为萧淡和简略。与罗丹的同题作品比,布朗库西的更简洁,更具有抽象性。但是布朗库西的《吻》其感人之处并不在于它的抽象性,而是其表达出的强烈的“精神性”。无论是抽象作品中所体现的无意识性,还是具象作品中表现出的抽象性,其动人之处并不在于抽象或具象本身,最好的作品是能给人带来某种强烈的心理感受,类似于让人“沉浸在梦与幻觉之中”——这是常玉对毕加索的评价,也是我看常玉作品时的感受。

对常玉而言,具象与抽象都不是问题。对生命本身来说,绘画只是一种简单而纯粹的需求,需要抽象的时候就去抽象,抽象与具象之间的界限并不是那么泾渭分明,而实现绘画时的自由才是最重要的。这和写作也相通。在不同境遇下,根据不同书写对象来选择表达技巧和方式,而那方式和技巧不过是为了实现最终目的时的手段。

心画

常玉的画干净、清冽,不染尘埃,像深山里的清泉。他只用很少的几种颜色,便可以在画面上营造出一种深邃、神秘的意境。他的画是简洁的,却又无比准确。中年后的常玉,遭遇人生变故,几乎有些离群索居。

常玉一生所画最多的是:女人,动物和盆花。

由粉色时期转为黑色时期的常玉,既画了一些蓝色背景的盆花,还绘有大量的色彩艳丽的花卉,它们挤在很小的器物里,头重脚轻,几乎有畸形之感,但仍绚烂地绽放着,简直是花团锦簇。他的盆花作品《聚瑞盈馨》,画的是一株枝繁叶茂、宝相璀璨的万寿盆菊,以高度简化的朱红和明黄为背景,画面给人典雅浓艳之感,却绝不俗丽。

台湾人蒋勋在谈及这些盆花时说道:常玉在他的华丽中放入非常大的孤独感,这两个是很不容易放在一起的。

1966年,常玉画下《孤独的小象》。——在此之前,常玉画了大量的动物,马、鹿、豹子和水牛。他将这些马、鹿和豹子等,置于渺无人烟的苍茫大地之上,它们在那里是舒展的,自由的。而画面一删再删,去除冗余,让动物变小,世界变大,变得寥阔、空旷,变得抽象而纯净,给人肃穆感。

《孤独的小象》成了常玉的绝笔之作,是他的“白茫茫大地真干净”。象,作为陆地上现存最大的动物,在常玉的画作里,变得很小很小,小到好似立刻就会消失,或被它所置身的环境融化掉。这一头奔驰在黄金般无垠沙漠里的非洲象,它从哪里来,要去往何方?这一再简化的画面,除了苍茫大地、黄沙漫道,除了那只孤独的象,除了弥漫于画作中的荒芜感,再也没有别的。

据悉,常玉在绘这只象时曾与友人在电话里说,那是一头极小的象,乌黑的小象,奔跑在无垠的沙漠中……那就是我。

在晚期的动物风景画里,常玉多以画中的动物自况。这些孤独而纯粹的物象,已经超越了无尽时空的界限,成为常玉的“心象”。此刻,常玉的世界也成了内心化的世界,世界不与他对立,他成了世界的中心,一切都出于应然,归于本然。

那广大的荒漠,一望无垠的所在,是小象内心世界的投射。

《孤独的小象》是一张心画。佛说:相由心生,境随心转。常玉画下的恰好是一头象。至肉体生命的终结时刻,常玉从那头孤独的象中认出了自己。从起初的“观物取象”到“体会心象”,常玉完成了自我的蜕变。那一刻,他可以坦然自足地说,这头小象是我,我就是它。至此,他的内心是平和,甚至是喜悦的。

常玉让人感动。

因为他是这样一个生命体:天真,敏感、纯粹,耽于美与梦幻;还因为他将生命看得如此隆重,他不允许有任何不美的东西存在,不允许有丝毫的怠慢和亵渎。这个出生于中国四川,在巴黎蒙帕纳斯终老的艺术家,以天性过完了自己的一生,他留下的那些女人、花卉和动物,也在时间的流逝中获得了永恒。

草白,作家,现居浙江嘉兴。主要著作有《我是格格巫》《少女与永生》等。