4种杀菌剂不同施药时间对小麦赤霉病的防效

2020-03-24张舟娜李阿根

张舟娜,李阿根

(杭州市余杭区农业生态与植物保护管理总站,浙江 杭州 311100)

近几年来,随着粮食扶持力度的加大,浙北余杭地区冬小麦种植面积呈上升趋势,小麦赤霉病防控的重要性日益凸显。小麦赤霉病大发生的年份给小麦赤霉病防治带来很大压力[1]。镰刀菌在小麦穗部侵染不同部位,在穗轴内沿微管束组织和皮层组织向上和向下扩展,造成寄主细胞坏死、解体,严重的导致整个麦穗枯死[2]。小麦赤霉病不仅造成产量的损失,还产生脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇和3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇等毒素[3],影响人畜健康。为此,进行了几种药剂不同用药时间的对比试验,同时也对小麦赤霉病高发原因、防治策略进行探讨。

1 材料与方法

1.1 材料

试验地点位于杭州市余杭区农林集团长岗农场内设施完备的试验田,土壤类型为青紫泥田,肥力中等,前茬作物为杂交水稻。小麦品种为郑麦366,播种时间为2019年1月27日,播种方式为人工撒播,播种量为225 kg·hm-2,前茬作物为单季直播水稻。

施肥情况。1月25日基肥施复合肥(氮磷钾养分含量各15%)300 kg·hm-2,2月15日施返青拔节肥复合肥375 kg·hm-2,3月12日施孕穗肥尿素225 kg·hm-2。试验区块整体肥水保持一致。

供试药剂有70%甲基硫菌灵可湿性粉剂(浙江省杭州泰丰化工有限公司),30%丙硫菌唑油分散制剂(安徽久易农业股份有限公司),30%唑醚·戊唑醇悬浮剂(浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司),30%肟菌·戊唑醇悬浮剂(拜耳股份公司)。

1.2 处理设计

试验设计T1~T4共4个药剂处理,分别为70%甲基硫菌灵1 800 g·hm-2,30%丙硫菌唑675 mL·hm-2,30%唑醚·戊唑醇375 mL·hm-2,30%肟菌·戊唑醇600 mL·hm-2;另设空白对照(不做任何处理)。每处理重复3次,小区面积为6 m2。2019年4月10日,小麦扬花初期(10%)第1次用药,4月17日第2次用药,用药量与第1次保持一致。采用手动喷雾器均匀喷雾,施药液量450 kg·hm-2。待病情稳定后,于5月14日调查试验结果。每小区调查3个点,每点调查50穗。

1.3 数据分析

统计病穗率和病情指数,计算病穗防效和病指防效。采用WPS表格9.1软件和IBM SPSS Statistics 19进行数据处理,用Duncan’s新复极差测验法进行差异显著性分析。

2 结果与分析

2.1 小麦扬花初期防效

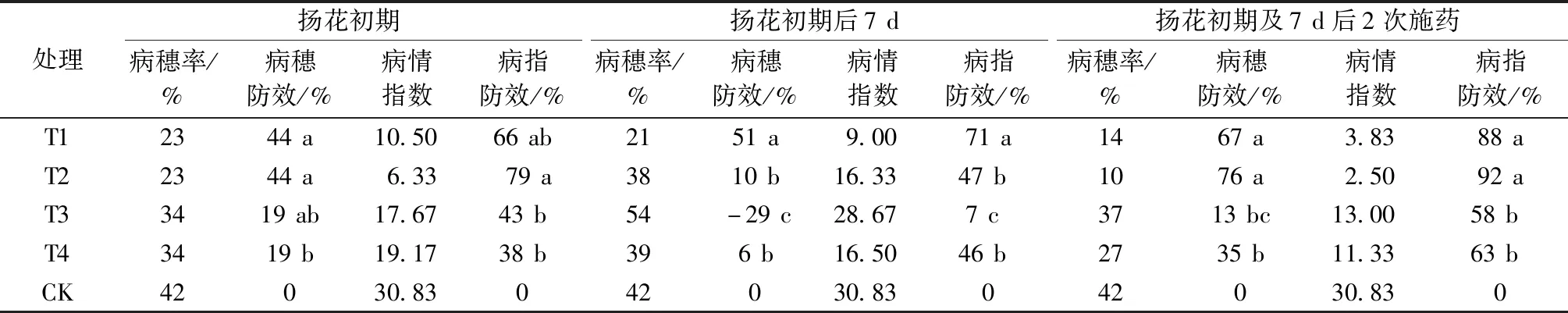

由表1可知,在小麦扬花初期,施用4种杀菌剂对小麦赤霉病病穗的防效均不佳。其中,T1、T2病穗防效均为44%;T3、T4的病穗防效较差,均为19%。病指防效以T2最高,为79%,而T1病指防效为66%,两者间差异不显著;T3、T4的病指防效较低,两者间差异不显著,但显著低于T2处理。

表1 不同处理对小麦赤霉病田间防效

注:同列数据后无相同小写字母表示组间差异显著(P<0.05)。

2.2 小麦扬花初期后7 d防效

由表1可知,小麦扬花期后7 d施药,T1对小麦赤霉病病穗防效及病指防效均优于其他处理,病穗防效为51%,病指防效为71%;T2、T4病穗防效差,病指防效较差,两者间差异不显著;T3的防治效果最差,与其他处理间均差异显著。

2.3 小麦扬花初期及7 d后2次施药的防效

由表1可知,T2施药2次对小麦赤霉病的防效最高,病穗防效为76%,病指防效为92%;T1的病穗防效为67%,病指防效为88%,与T2间差异不显著;T3的防治效果最差,病穗防效为13%,病指防效为58%,与T4差异不显著。

3 小结与讨论

3.1 小结

试验结果表明,所有药剂防治2次后的效果均优于1次防治。30%丙硫菌唑675 mL·hm-2防效最好,2次用药的病穗率可控制在10%,病指防效可达92%,扬花初期预防效果优于7 d后防治。70%甲基硫菌灵1 800 g·hm-2有较好防效,30%唑醚·戊唑醇375 mL·hm-2的防效不佳。

小麦赤霉病的流行与品种抗性、病原、菌源数量、气象条件、栽培条件和防治技术等都有密切的关系[4]。在浙北、苏南地区,一般认为,稻麦连作(秸秆还田),抽穗-花期遇适温、多雨天气,生育期不平衡增加用药防治难度是小麦赤霉病流行的主要因素[5-6]。

3.2 小麦赤霉病流行原因分析

研究结果表明,在中国能导致小麦赤霉病的镰刀菌有多种,包括禾谷镰刀菌(F.graminearum)、雪腐镰刀菌(F.nivale)、木贼镰刀菌(F.equiseti)、串珠镰刀菌(F.verticillioides)、胶孢镰刀菌(F.subglutinans)、层出镰刀菌(F.proliferatum)、厚垣镰刀菌(F.chlamydosporum)、黄色镰刀菌(F.culmorum)、半裸镰刀菌(F.semitectum)和锐顶镰刀菌(F.acuminatum)等[7]。禾谷镰刀菌和雪腐镰刀菌鉴定为强致病类型,黄色镰刀菌为中等致病类型,串珠镰刀菌、木贼镰刀菌、三线镰刀菌、燕麦镰刀菌等4种为弱致病类型。同一种间也存在较大的遗传多样性。长江流域产3-AcDON毒素的F.asiaticum是引起小麦赤霉病的优势种群,在黄淮流域及以北地区F.graminearum为优势种群[8-9],这些镰刀菌都能在小麦抽穗盛期至灌浆中期侵染麦穗,以盛花末期的侵染率为最高。不同菌株的DON毒素产量与病菌致病力均呈显著正相关[10-11]。目前余杭区的主要品种如金运麦、扬麦系列、淮麦系列都表现为不抗病。

小麦赤霉病病原菌广泛存在于土壤中,能进行腐生,秸秆还田和使用有机肥有利于其菌源扩增,在小麦拔节后施肥也有利于镰刀菌的侵染[12]。近年来,余杭区秸秆还田政策和商品有机肥的大力推广,使得田间菌源量增大。

小麦抽穗扬花期间出现的高温、高湿天气利于赤霉病发生[13],而扬花灌浆期的雨日、雨量等是赤霉病能否流行的主导因素。余杭区气象局余杭站逐日统计资料显示,在2019年小麦抽穗扬花期,降雨主要出现在4月2—4日,4月9、11、16日,4月21—23日,4月25—26日,以及4月28—30日。1—4月底有72 d出现降雨,占总天数的60%,累计降雨量达508.8 mm。

余杭区水稻、小麦等主粮种植面积扩大,生育期长的杂交水稻以及收稻时期的持续雨雪天气压缩了小麦的播种时间,导致农户加大播种和施肥量,小麦种植面积大,导致失去防治适期,并且部分农户按照小麦赤霉病轻发生年份,只进行1次防治,最终导致2019年余杭区小麦赤霉病的流行。

3.3 防治策略

2000年,江苏、湖北、上海、浙江等地小麦赤霉病菌已对多菌灵产生抗药性[14],2007年试验显示在四川表现为低抗[15],2013年湖北省小麦赤霉病菌未出现对戊唑醇和多菌灵抗性菌群[16]。基于此,很多地区在生产上不推荐使用多菌灵单剂防治。在对多菌灵产生抗药性的地区,替换或轮换使用氰烯菌酯、戊唑醇、咪鲜胺、福美双等药剂,复配都有较好的防效,如咪鲜胺与福美双按1∶1复配,咪鲜胺与多菌灵按1∶7复配[17-18]。新开发(登记)的丙硫菌唑、氟唑菌酰羟胺等也有很好的表现,对DON毒素的积累也起到了控制作用[19-20]。活体的镰刀菌拮抗菌,如拟康氏木霉、白囊耙齿菌DK6、解淀粉芽胞杆菌HZ-25、枯草芽孢杆菌BS_(3-1)等,对小麦赤霉病都有一定的抑制作用[21-23]。咪鲜胺和申嗪霉素、多菌灵和多抗霉素、枯草芽胞杆菌与氟环唑等生物农药与化学农药混用也起到增效作用[24-26]。

余杭区粮食生产田块基本为稻麦轮作,使用农药时,更要考虑到轮换使用。如在麦田连续使用氰烯菌酯防治小麦赤霉病,再浸种防治水稻恶苗病,已经导致水稻恶苗病防治效果的下降[27]。小麦赤霉病防治应根据保护性杀菌剂、治疗性杀菌剂特点[28],采用甲基硫菌灵、戊唑醇、氰烯菌酯、丙硫菌唑、氟唑菌酰羟胺等单剂或复配制剂在齐穗至10%扬花阶段进行预防保护,间隔5~10 d(宜在雨前)进行二次防治,小麦赤霉病的病穗率、病情指数、病粒率和籽粒中DON毒素积累都显著减少[29-34]。如推迟防治,在赤霉病病菌侵染进入麦粒后,由于外部器官生理功能受到抑制,再使用杀菌剂则对内部病菌的产毒能力起不到作用。同时,选择抗病品种,适当调整播种时间,使小麦易感生育期避开高温多雨天气,也可达到预防小麦赤霉病发生的作用。