温度对火龙果褐腐病菌生长及致病力的影响

2020-03-24蓝国兵何自福于琳汤亚飞李正刚邓铭光佘小漫

蓝国兵,何自福,于琳,汤亚飞,李正刚,邓铭光,佘小漫*

(1.广东省农业科学院 植物保护研究所,广东 广州 510640; 2.广东省植物保护新技术重点实验室,广东 广州 510640)

火龙果褐腐病又称溃疡病,是火龙果生产上具有毁灭性的真菌病害,病原菌为新暗色柱节孢菌(Neoscytalidiumdimidiatum)[1-2]。该病害是一种高温高湿型病害,在广东地区每年4—10月为害严重,主要为害幼嫩枝条和果实,而老熟枝条难以被侵染,轻则造成果皮“麻点”,降低商品价值,重则导致整条茎秆和果实腐烂死亡,所造成的平均产量损失一般在20%~30%,严重时达50%以上,甚至毁园[3-5]。

植物病害的发生受多种因素综合影响,如品种抗性、病原菌侵染数量及环境因素条件等,其中温度是重要环境因素[6-8]。张荣等[4]研究表明,在高温高湿的室内人工接种环境下,火龙果嫩茎发病只需24 h。为进一步明确温度对火龙果褐腐病菌生长及致病力的影响,本研究开展不同温度处理对病菌的菌丝生长、产孢量、孢子萌发及致病力的研究,以期为火龙果褐腐病发生预测预报及病害防治提供依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试火龙果为红肉红皮火龙果。

供试培养基为马铃薯葡萄糖琼脂固体培养基(PDA)。去皮马铃薯200 g,葡萄糖20 g,琼脂粉15 g,去离子水定容至1 L。

马铃薯葡萄糖液培养基(PDB)。去皮马铃薯200 g,葡萄糖20 g,去离子水定容至1 L。

火龙果褐腐病菌株采自广州市从化区(编号DF-CH8),由广东省农业科学院植物保护研究所分离、鉴定和保存。

1.2 试验方法

1.2.1 不同温度处理对病菌菌丝生长和产孢量的影响

将供试菌株于25 ℃ PDA平板上活化培养4 d,挑取直径为0.5 cm的同一边缘菌饼到PDA平板上,然后分别放置在0、5、10、15、20、25、30、35、40、45 ℃不同温度处理的培养箱中,培养24 h后,用“十”字交叉法分别测量菌落直径;培养5 d后,用50 mL无菌水分别洗下孢子制成孢子悬浮液,采用血球计数板测定产孢量,计算每毫升液体中所含的孢子数。每处理重复3次。比较不同温度处理对火龙果褐腐病菌丝生长和产孢量的影响。

1.2.2 不同温度处理对孢子萌发的影响

将供试菌株培养至产孢后用PDB培养基洗下孢子,配置浓度1×105个孢子·mL-1的孢子悬浮液,然后吸80 μL孢子悬浮液到载玻片上,将其置于培养皿内密封处理,然后放到0、5、10、15、20、25、30、35、40、45 ℃不同温度处理的培养箱中,黑暗培养12 h后,观察和统计不同温度处理的孢子萌发率。

1.2.3 不同温度处理对病菌致病力的影响

将供试菌株培养至产孢后用无菌水洗下孢子,制成浓度为1×106个·mL-1的孢子悬浮液,用手持喷雾器将等量的孢子悬浮液喷雾接种到幼嫩健康的火龙果茎秆(出芽30 d左右的嫩茎)上,接种后密封保湿处理,然后于15、20、25、30、35 ℃不同温度处理的培养箱中黑暗培养。以无菌水接种为空白对照,每处理3条火龙果嫩茎,重复3次。接种7 d后,观察和记录火龙果茎秆每个茎面的各级病茎面数。

病情调查分级方法:0级,无病斑;1级,病斑面积占整个茎面面积5%以下;3级,病斑面积占整个茎面面积6%~10%;5级,病斑面积占整个茎面面积11%~20%;7级,病斑面积占整个茎面面积21%~40%;9级,病斑面积占整个茎面面积41%以上,甚至腐烂。

2 结果与分析

2.1 不同温度处理对病菌菌丝生长的影响

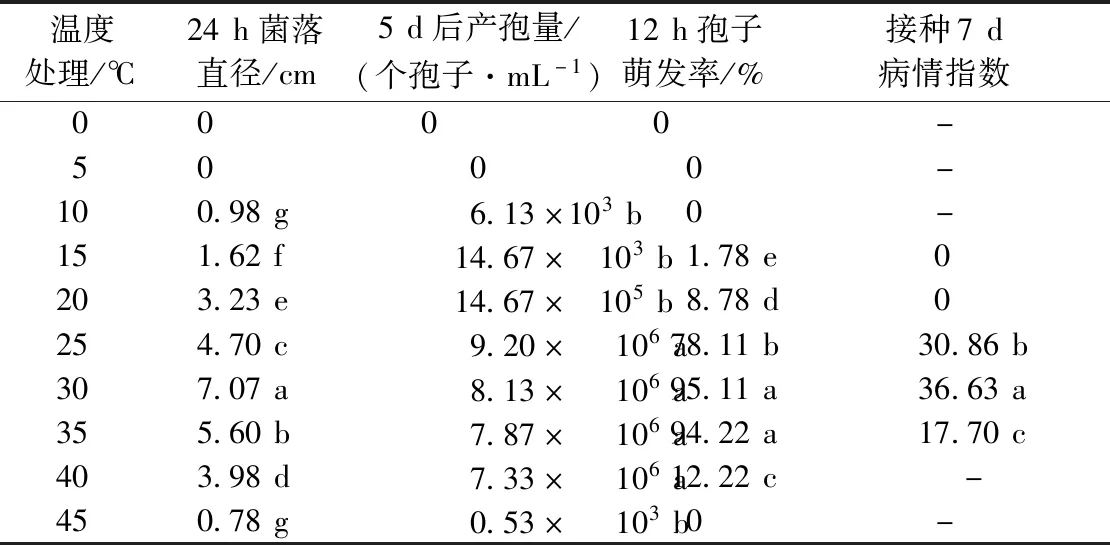

表1显示,PDA平板上黑暗培养24 h后,火龙果褐腐病菌在0 ℃和5 ℃不生长;10~45 ℃病原菌均能生长,产生菌丝。其中,30~35 ℃为菌丝生长最适温度。

表1 不同温度处理对火龙果褐腐病菌菌丝生长、产孢、萌发及致病力的影响

注:同列数据后无相同小写字母表示组间差异显著(P<0.05)。-表示无试验数据。

2.2 不同温度处理对病菌产孢量的影响

由表1可知,PDA平板上黑暗培养5 d后,火龙果褐腐病菌0和5 ℃未见生长和产孢,10~45 ℃病菌均能产孢,25 ℃时病菌产孢量最大,平均产孢量为9.20×106个孢子·mL-1;30~45 ℃病菌产孢量随温度升高而降低,45 ℃高温培养仍能产孢,平均产孢量为0.53×103个孢子·mL-1。

2.3 不同温度处理对孢子萌发的影响

由表1可知,黑暗培养12 h后,0~10和45 ℃处理的病菌孢子未见萌发,15~20和40 ℃处理的孢子萌发率比较低,30~35 ℃温度范围的孢子萌发率最高。

2.4 不同温度处理对病菌致病力的影响

由表1可知,接种处理的火龙果嫩茎于15~35 ℃黑暗培养7 d后调查结果显示,15和20 ℃接种处理的火龙果嫩茎未见病斑,25和30 ℃接种处理的火龙果嫩茎病斑明显,平均病情指数分别为30.86和36.63;35 ℃接种处理的火龙果嫩茎病斑较少,平均病情指数为17.70;其中30 ℃接种处理的病情指数显著高于25和35 ℃接种处理的病情指数。

3 小结与讨论

火龙果褐腐病在广东、广西和海南发生严重,温度是影响病菌菌丝生长、产孢量、孢子萌发、致病力的重要因素,国内易润华等[3,9-10]报道了温度对火龙果溃疡病菌生物学特性的影响。本研究测定了不同温度对火龙果褐腐病菌生长的影响,结果表明,火龙果褐腐病菌在0和5 ℃培养时不生长,与易润华等[3]的研究结果一致,而在10~45 ℃病原菌均能生长的结果则与其不一致;病菌菌丝生长的适宜温度为30~35 ℃,这与戴俊等[10]研究结果一致;在10~45 ℃温度范围内病菌均能产孢,且25 ℃时病菌产孢量最大,这与李敏等[9]报道的病菌菌丝在5~40 ℃下均能产孢,且30 ℃时产孢量最大的结果不一致。这些差异可能由不同地理来源的病原菌株间存在差异引起。

火龙果茎杆接种病菌后,低于20 ℃未见病斑,而25和30 ℃接种病斑明显,35 ℃时病斑则较少,这与田间调查观察到的病害发生规律基本一致(调查数据未发表),病菌侵染火龙果的最低和最高极限温度有待进一步试验确定。