大苗山拜年记

2020-03-23黎艳萍

吉曼印象

2014年大年初五,一个难忘的日子,我第一次到吉曼苗寨拜年。

吉曼苗寨地处广西融水苗族自治县安陲乡,整个寨子四面环山、重峦叠嶂。从融水县城出发,行程约80公里,却要走4个多小时,其中安陲乡政府到吉曼村的20多公里全是险峻的盘山弯路,沿途松林苍翠,群鸟啁啾,翠叶含露,水汽氤氲。路遇几处山泉积潭,潭幽水洌,可见潭底卵石细纹,美极。路边一座座错落有致的吊脚楼,依山傍水的层层梯田泼彩似的蜿蜒而上,不禁让人想起远古那些美丽的传说和动人的神话故事。

一路颠簸,临近吉曼时,人终于有些疲乏,正昏昏欲睡时,却听到温老师叫我下车,声音里带着惊喜:“快,下去抓两张照片啊!”我精神一振,赶紧抓起身边的相机下车,原来遇上了去赶坡会的苗家摩托车队,可惜,他们走得太快了,匆忙中只拍到一半车队,但却亲身体验了一回“摩托敢比汽车快”的苗山一怪。

车子开到吉曼村的球场边,老寨主的两个女儿来接我们。村里过年的气氛很浓,虽飘着毛毛细雨,但球场上的球员们依然生龙活虎,旁边助阵的观众也兴致勃勃。按苗家过年走亲的习惯,我们在门外烧了一卷鞭炮后,才在阿美姐妹俩的引领下走进老寨主的吊脚楼。

虽然知道苗家人对远道而来的客人很热情,但老寨主一家对我们这些访客的欢迎程度还是令我很吃惊。作为老寨主的干儿子,温老师每年的正月初五都回来拜年,而且总给家里老小带些礼物,这次给老寨主带的是一个微型水烟袋,把老寨主乐得脸上笑成一朵绽放的菊花。

一阵寒暄过后,趁着温老师他们叙旧,我悄悄拉上两个同伴到村子里转悠。由于村里在举办篮球比赛,村民大多聚在球场上,整个村道安安静静的,几乎没遇上什么行人。春雨淅淅沥沥地飘着,像是心灵的低诉,有某种特别的魔力让人欲罢不能。

信步而行,我清晰地听见自己的脚步声,甚至心跳声,仿佛已从尘世涉入方外,回归安宁。简单,干净,超脱。

顺着耳目所及的信息,我嗅到了苗山朴素的烟火味,那是苗家人过年独有的味道。

苗山酒歌

在苗山,不论男女普遍都喜欢喝酒,他们平时常常以酒解除疲劳,以酒示敬,以酒传情,饮酒为乐。“无酒不成礼”是他们的习俗。酒,是待客议事、婚丧嫁娶、起房建屋、逢年过节的必备品。在老寨主的家里,我第一次尝到苗家自酿的重阳糯米甜酒,也亲身体验了苗家人狂放豪情的酒文化。

在吉曼,有尊贵客人来拜年是一件荣耀的事,客人越多,说明主家的威望越高,人缘越好。客人进家后,主人做的第一件事就是杀鸡宰鸭,祭拜祖先。

苗家人杀鸡宰鸭的方式很特别,他们不用刀,也不用水,就一个火塘,一把剪刀,放血后,直接把带毛的鸡鸭架在火塘上面的铁架上烧烤,整鸡整鸭在火架上不停地翻动,直到鸡鸭毛全部烧尽。接着,他们把鸡鸭开膛后的心、肝等内脏拿出来,分别放到事先准备好的三个酒碗里,和杀好的鸡、鸭及腊肉、青菜一起,摆在火塘旁边的地上,由家里的长者带领大家祭拜祖先。祭拜经文是用苗语念诵的,我们一句都听不懂,但我们能感受到苗家人祭祀时的庄严和肃穆。

祭祀完成后,家长把碗里的酒和鸡杂按全家年龄大小顺序分吃,家人吃完以后,才敬酒给客人吃。客人喝的酒里也必须有生泡的鸡杂,寓意是喝酒必须有菜送。客人必须酒菜都要吃完才好,而且不能用筷子,只许用手抓着吃。我平时是很少沾酒的,但是我感觉那酒里盈满了原始、神秘和厚重,它强烈地诱惑着我,好像喝了这碗酒,自己的身心就融入了苗寨一样。微微泛着乳白色的米酒,散发着醉人的醇香,浸润心脾,让人醉意悠悠。我不知道,到底是酣畅浓烈的酒滋养了这个民族不屈不挠的气节,还是他们淳厚朴实、正义勇敢的个性濡染了酒文化的传承,才使得苗族米酒甘洌清香,饮之弥醇。

没坐过苗家的酒席,不知道苗家人喝酒的霸气。那种热火朝天的气场,我想我一辈子都不会忘记。最好玩的是一个非常有趣的风俗——喊酒。大家站起来,手持酒杯,齐声高喊:“呀呜!呀呜!(苗语,喝呀!)”喊完后双方都一饮而尽,欢快的喊酒声这边刚落,那边又起,此起彼伏、震天动地。置身在这炽热如火的氛围中,你会感觉人和人之间亲如手足,酒更甜,情更浓。

吉曼宴席上还有另一道很特别的菜,就是用竹笋腌制的酸菜,长长的一条条摆在碟子里,一口咬下去,满嘴都是酸爽美味。

烧田鲤,这又是苗家的另一道美味佳肴。在吉曼,我们有幸亲自制作了这道菜,品尝自己的劳动成果是一件快乐的事情。

苗族阿姐告诉我们,自古以来苗族就有在稻田养鲤的习俗。每年五六月份插禾苗时,就开始在田里放养鲤鱼苗。鲤鱼平时吃稻田里的小虫、水草等,禾苗抽穗揚花时还吃掉下水中的禾花,故而田鲤也叫作“禾花鱼”。几个月后,那些田鲤就一尾尾长得又肥又壮了。

首先,我们用干柴在火塘里烧起一堆旺火,然后把小竹子或小树枝破开一端,将几尾鲤鱼夹成一排,放在火上翻转慢烧,待到鱼的两面烤至焦黄不断冒出鱼油时,鱼就熟了。看着金黄飘香的鱼儿,口水都忍不住要流出来。吃的时候,蘸上盐水,其味清香,鱼肉甜嫩、肥美,让人吃了还想再吃。

饭桌上,苗家人的主食是手抓糯米饭,肉和菜基本也是抓着吃,而且他们还有个习惯,就是喊酒后手抓肉菜相互喂吃,开始的时候我们感到非常吃惊,尝试拒绝不吃,可后来实在招架不住乡亲们的热情,渐渐地完全融入进去,最后大家都变成一家人,大口喝酒,大块吃肉,大声喊酒,一个个喝得醉眼迷离。

芦笙踩堂

大年初六,是吉曼吹芦笙踩堂的好日子。芦笙在苗族人的生活中是很寻常的乐器,节日庆祝、迎亲嫁娶、呼朋唤友、休闲娱乐都离不开它。

一早起来,喝完浓香的油茶,我们就迫不及待地到山寨里转悠。在村口,我们看到一个师傅正在认真地制作芦笙,一群孩子在他身边玩得不亦乐乎。

在到吉曼前,我也曾到过苗山,听过看过芦笙演奏,但这么近距离地接触它,还是第一次,感觉有那么一点点的兴奋。

苗家的孩子憨厚朴实,就如这山里的泥土一般,他们不会说漂亮话,但他们的热情一点也不比大人们少。他们拿起一支支不同的芦笙给我们演示,做芦笙的师傅在一边温和地笑着,任由孩子们摆弄。这些孩子一招一式都有模有样,吹得兴起身子左摇右摆,那种全身心的投入和沉醉,让人忍不住想去亲近他们。

终于忍不住心痒,同行的两个妹子也拿起靠墙的芦笙舞弄起来,可任她俩怎么努力,半天也吹不出一个调子来,把一边观看的师傅和孩子都逗乐了,她们自己也笑得直不起腰来。

正玩得起劲,有人喊:“大门接拜年客人咯!准备芦笙踩堂咯!”

我们跟着人流往村头大门跑,看到大门两旁整齐地站着两排盛装的吉曼姑娘和拿着芦笙的小伙,原来是柳州民族芦笙队来拜年了。吉曼村正以迎贵客的最高规格到村门口欢迎他们的到来。

一路吹吹打打,客人和主人一起来到了村里的篮球场,一年中最隆重、最热闹的芦笙踩堂便开始了。

踩堂舞是苗族人民在传统坡会上最爱跳的自娱性男女群舞,主要表现庆贺、劳作和爱情内容。 舞蹈时,坐脚芦笙、地筒位于圆心,在“芦笙头”的引领下,男女青年分开围成两个圆圈,女外男内,对称依圆起舞,圆心大芦笙和地筒原地摆动伴奏,整个舞蹈的起承转合全由“芦笙头”掌握。芦笙既是舞具,也是伴奏乐器。小伙子边吹边左右摇摆,下蹲转身,逆时针作舞。姑娘们手持白毛巾或绸带等顺时针起舞,舞步为上三步,退两步,并脚上立,前倾,摆手拧转。舞蹈缠绵柔和,舒缓轻盈。坡会上,少则几堂,多则几十堂,同时吹奏起舞,场面热烈壮观。

身穿金色布衫的“达亨”(苗家小伙)弯腰踢足,边奏边舞,插在笙管上的锦鸡翎毛也随之摇曳,尽显苗家男儿特有的潇洒和豪迈。穿着绣衣褶裙,头戴鲜花、银簪、银梳的“达配”(苗家姑娘)围着芦笙手眉目传情,轻轻踏足,轻轻摆手,轻轻扭腰,闪光的银饰也轻轻作响……跳的人醉了,看的人也醉了。

在球场上尽情跳了一阵后,全村人又在寨佬的带领下,浩浩荡荡地穿过村中间的村道向村后的坡会场行进,一路芦笙声人声交集,欢声笑语不断,那情景让我们看得眼都直了,手中相机的快门不停地响,恨不得把所有美丽的瞬间都记录下来。

到了后山的赶坡会场,竖在场地中央的一根大柱子吸引了我的视线。温老师说,那是吉曼村的图腾芦笙柱。高高的柱子顶端有一只端庄的鸟,中间有一对威武的牛角,下方有一个气势庄严的龙头,龙头旁边站着两只鸟,下面趴着两条鱼,龙身从牛角向下缠绕,鳞片用七彩颜色装扮,非常漂亮。

据资料介绍,芦笙柱顶部镶嵌的鸟兽,各苗寨有所不同,有孔雀,有野雞,有白鸽,有凤凰,还有混合型的神鸟。苗族歌中,多用鸟、叶、花等代表姑娘。将姑娘比作鸟,是因为鸟不仅美丽,而且善于歌唱,是人类歌颂的对象。芦笙堂是人们娱乐的中心,自然也是追求美、展示美的场所,人们当然希望自己村上的姑娘是芦笙堂上最美丽、最受赞赏的。因此,他们通过各种物品装饰的芦笙柱来表达这种追求和憧憬,芦笙柱上的鸟正是踩堂姑娘的化身。

而芦笙柱上的水牛角则是友谊和睦、相亲相爱的象征,同时也是苗家小伙的化身。苗族常用牛比喻忠厚老实、力大无比的好小伙子。水牛是牛中之王,将水牛那对弯角引入芦笙文化,用来比喻小伙子的身强力壮和憨厚诚实尤为贴切。另外,苗族以牛为最高接待规格,将水牛角挂在芦笙柱上,表明主人热情好客的性格和渴望密切往来、彼此相亲相爱的心愿。

快乐的芦笙再次响起来,苗家小伙和姑娘们在坡会中心跳起了踩堂舞,坡上坡下全是一张张幸福快乐的笑脸,整个吉曼充溢着祥和、温馨的气氛。

笑着闹着,不知不觉,天色渐晚,人们也慢慢散了。我们在苗寨的第二天,就这样飞逝而过。

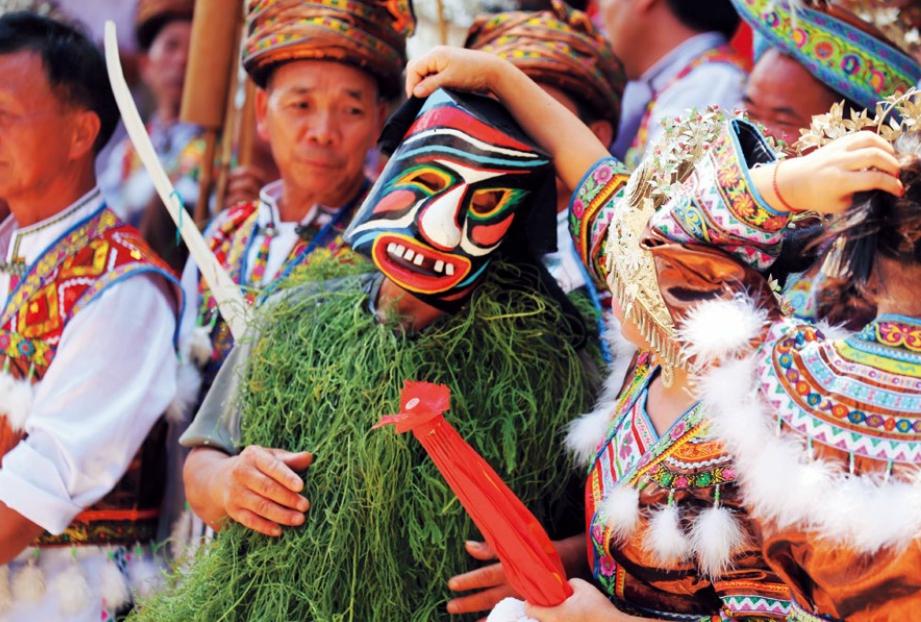

“芒蒿”祈福

吉曼,是芒蒿之乡。每年正月初七是吉曼的芒蒿节,它是苗乡独具特色的传统节日之一。一大早,村民们就倾巢而出,准备接受芒蒿的祝福。

芒蒿是苗族民间传说中的娱乐神,是苗族人民勤劳善良、吉祥幸福、健康长寿的寄托。传说古时候,苗山人烟稀少,恶兽猖獗,病疫蔓延,苗族人民深受其害。有个苗族后生决心为民除害,便制作了一副凶神恶煞的面具戴上,身上披着芒草,手脚涂锅底灰,变成“芒蒿”,出没深山和村落,砍杀凶顽,驱赶邪魔,他走到哪里,哪里就人畜兴旺,平安吉祥。

苗族人把“芒蒿”视为惩恶扬善的神,他们认为,芒蒿拍摸小孩,小孩就能快长快大;拍摸姑娘,姑娘就会越来越漂亮;拍摸老人,老人可以长寿;拍打小偷小摸者,则表示警告。在人们心目中,芒蒿是正直、友善、勤劳、勇敢、吉祥、幸福的象征。

村里制作芒蒿草衣的地点就在老寨主家木楼的斜对面,芒蒿身上披的草衣是用村里的年轻后生们一大早从各家各户采集而来的稻草以及山上的芒藤,由村里德高望重的寨佬们编织而成。

上午11点多,随着一声鼓响,头戴怪面具、身披芒草、全身涂墨的芒蒿从山上狂奔而下。在节奏明快的铜鼓声伴奏下,芒蒿在人群中跳起粗犷豪放的芒蒿舞。他们的面具一律是凶神恶煞相,涂以黑、红、青三色,但看上去并不觉得狰狞,倒觉得很逗、很亲和,甚至有些“萌萌哒”。

舞蹈表演完后,在欢快的锣鼓声中,芒蒿开始穿村走巷,与群众同乐。只见他们边手舞足蹈,边与群众摸头、握手和拥抱,在群众的欢呼呐喊声中,芒蒿节气氛达到了高潮。

“芒蒿”这一生动具体的形象充分表现了苗族人民对祖先的追忆和对自然万物的认知,表达苗族人民与自然相依相存、追求美好生活的生态意识和审美追求。这种独特的民间文化在全国各地的苗乡中都比较罕见,独留存于融水安陲乡一带,是苗族民间珍贵的文化遗存。

三天的吉曼之旅,原始神秘的民俗、淳厚朴实的民风和绚丽的民间文化,让我对这个民族的远古和未来产生更浓厚的兴趣。吉曼留给我更多的是怀念和遐想,奇美吉曼,会成为我记忆里最温馨的一段过往。

吉曼,我会再来的。

作者简介:黎艳萍,女,黎族,广西河池市宜州区人。广西诗词学会会员,广西民间文艺家协会会员,广西女摄影家协会会员,河池市诗词学会常务副会长,宜州区诗词学会会长,《河池诗词》副主编,《山谷诗苑》主编。作品散见于《广西日报》《河池日报》《诗词》《三月三》等报刊。