探究共振现象的实验设计

2020-03-23辜金星

摘 要:利用自制的共振筛模型,通过线圈、霍尔元件、电压传感器等,把系统的固有频率、驱动力的频率、实际振动的频率以及振动的位移等信息转化为电信息,并进行相对精确的定量测量,实现了对共振现象的定量探究,可以提高课堂探究效率,助力学生学习进阶,培养学生学习兴趣和创新意识.

关键词:共振现象;受迫振动;实验设计;实验制作

文章编号:1008-4134(2020)05-0047中图分类号:G633.7文献标识码:B

作者简介:辜金星(1962-),男,江苏涟水人,本科,中学高级教师,研究方向:中学物理教学和实验研究.

共振现象以及受迫振动规律是人教版普通高中课程标准实验教科书物理选修3-4第十一章第5节“外力作用下的振动”中的教学内容[1].为了帮助学生掌握上述知识和规律,教科书安排使用的演示实验主要有两个:一个是利用转动摇把来驱动挂在弹簧之下的物块,使之上下振动;另一个是利用摆球驱动挂在悬线之下的其它摆球的摆动.这些实验在本质上都属于定性实验,得到受迫振动规律中的两个“等于”是不充分的.

为了解决上述问题,借助于自制共振筛模型,重新进行了定量探究设计,并制成了共振现象探究仪.

1 自制定性探究共振筛模型

1.1 實验器材

学生电源(J1202)、滑动变阻器(50Ω1A)、直流电动机(12V)、自制共振筛筛体、橡胶管、小钢珠、弹簧(2根)、自行车内胎皮、固定支架、开关、导线等.

1.2 制作

按照如图1所示的示意图,用木板、有机玻璃板、弹簧(2根)、自行车内胎皮、胶水、细铜丝等做出自制共振筛筛体.

把一个直流电动机通过可调节的支架固定在自制共振筛筛体上方,在直流电动机转轴上固定一根橡胶管,橡胶管内装入一个小钢珠,小钢珠到转轴中心的距离调节在6cm左右,组成了一个偏心轮,随着电动机的转动,可周期性地撞击自制共振筛的筛面,其撞击部位、高度和松紧可调,装置如图2所示.

通过学生电源、滑动变阻器、开关、导线等,采用分压式连接,控制直流电动机及其偏心轮的转速,它们共同组成了驱动力系统,电动机转动频率就是驱动力的频率.

1.3 定性实验演示

(1)转速较小或者很大时,自制共振筛筛面的振幅都很小,不发生共振现象.

(2)转速在中间某一值时,自制共振筛筛面的振幅最大,可清晰地观察到共振现象.

(3)无论转速大小,振动稳定后,偏心轮中的小钢珠每撞击筛面一次,筛面恰好上下振动一次(在低速转动时更直观),即受迫振动稳定后振动的频率等于驱动力的频率.

2 定量探究共振现象的实验设计

2.1 新增器材

强磁铁(直径12mm)、自制线圈(500匝)、霍尔元件及其模块电路(云辉YS-27)、电压传感器(朗威8.0)等.

2.2 固有频率的测定设计

在自制共振筛的筛面上竖直固定一组圆柱体强磁铁,在靠近强磁铁上方的某一部位水平固定一个自制线圈,线圈与电压传感器构成闭合回路.

用手下压筛面,压缩支撑弹簧后,突然放手,筛面可上下自由振动,装置如图3所示.

当强磁铁跟随筛面上下振动,由于电磁感应,在线圈中便会产生电压输出,该电压随时间的变化规律可呈现在电脑屏幕上,其电压的峰值与筛面上下振动的振幅有关.筛面上下自由振动时所产生的电压变化图象如图4所示,这一变化规律即可代表振动位移的变化规律.

阻尼振动的振幅虽然不断减小,但是其周期基本保持不变.经多次实验、屏幕的放大处理以及取多周期求平均值的方法,可得到自制共振筛的固有周期为0.158s,得到的固有频率大约为6.33Hz.

2.3 驱动力频率的测定

在偏心轮的橡胶管上固定一个强磁铁,在靠近强磁铁的电动机处固定一个霍尔元件及其模块电路(云辉YS-27),用4.5V干电池组对该霍尔元件及其模块电路供电,实验装置如图5所示.

当强磁铁随直流电动机转动时,强磁铁每经过霍尔元件一次,从模块电路输出端的电压传感器中就可获得一个电压脉冲,并呈现在电脑屏幕上,如图6所示.通过放大读数取多个周期求平均的方法,可得到驱动力的周期,也就能得到驱动力的频率[2].

3 共振现象的定量探究

3.1 受迫振动稳定后频率等于驱动力的频率,与固有频率无关

(1)调节滑动变阻器的滑片,当电动机转速较慢时,此时受迫振动的振幅不大,没有发生共振.通过如图7所示的受迫振动周期和驱动力周期的比较,可得出受迫振动稳定后的实际振动的频率“等于”驱动力的频率之结论.

(2)调节滑动变阻器的滑片,当电动机转速很大时,此时振动的振幅不大,不发生共振.得到如图8所示的驱动力周期和受迫振动周期,可对其中某一局部周期数进行放大比较,如图9所示,也可得出受迫振动稳定后的实际振动的频率“等于”驱动力的频率之结论.

归纳可得:受迫振动稳定后的频率等于驱动力的频率,与固有频率无关.

3.2 当驱动力的频率等于固有频率时,受迫振动的振幅最大,产生共振现象

3.2.1 现象

调节滑动变阻器的滑片,可观察到电动机转速不断增大时,受迫振动的振幅将随之改变.可以观察到对应某一转速时,振幅呈现最大值,此时共振筛筛面上下振动最剧烈,即发生了共振现象.

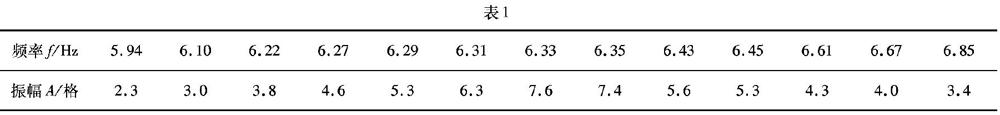

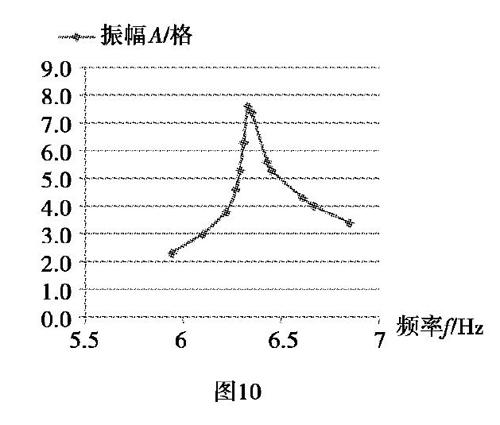

3.2.2 共振曲线的探究

为了提高实验的精确程度,实际实验测量时,应调节滑动变阻器的滑片使之进行大约10次左右的停留实验,每次滑片停留在某一点的时间应控制在40~60个振动周期或者大约5~10s的时间,在这一段时间内,振幅基本不变,读出振幅对应的纵坐标的格数,读出30~50个周期总时间,可求出周期平均值,即可得到频率数据(见表1).

根据表1数据,绘出共振曲线,如图10所示,与振幅的峰值相对应的驱动力的频率值大约为6.35Hz,与之前测量的固有频率的值基本相同.

由此可得,当驱动力的频率等于固有频率时,受迫振动的振幅最大,产生共振现象.

4 教学反思

4.1 应该把学生的学习进阶放在教学的首位

在上述实验设计中,除了有效地解决了共振现象以及其它受迫振动规律的学习进阶问题,对电磁感应现象及其应用、对霍尔元件的磁电信息转化、对阻尼振动概念及其特征、对周期和频率的理解等,都具有学习进阶效应,有利于把这些零散的、碎片化的知识整合内化,逐步形成完整的物理观念[2].对于学生学习能力和研究能力的生成和发展也具有强力的支撑作用,能够启发和引导学生运用现有知识去解决具体的科学实践问题.由此,学生的核心素养才能被唤醒并滋长,这就是我们开展学科教学需要实现的最重要的教学目标,在教学设计和实施教学的过程中,应该把这一目标放在首位.

4.2 应该把解决问题的方法传授给学生

应用是最好的学习.只有在应用中,把学到的知识用于解决某些问题,这些知识才能终身难忘,成为素养.为了解决驱动力频率的定量测定问题,我们通过霍尔元件和非接触方式把转动量转化为电学量,这种转化能够给学生带来许多思考和想象的空间,例如,我们可以给自己自行车加装一个速度(速率)计[3];在研究圆周运动向心力与角速度及向心力与周期关系时,我们也可以借用本实验的思想来进行相关实验的设计[4].当学生一旦掌握了这些科学方法,他们学习的积极性和内驱力便油然而生,可以引发他们乐此不疲地去实践之、验证之.学习的真谛,就是要实现难忘的、有趣的、有味道的学习,教给学生解决问题的方法便是其最有效的钥匙.

4.3 应该努力为学生樹立创新的榜样

上述探究实验的设计是围绕解决课文中突出问题而展开的,对照课文中由定性实验得到定量结论的尴尬,我们的创新实验教学获得了全体学生的一致认可,这是创新的力量在帮助我们塑造教师的新形象,创新让我们成为学生最喜爱和最尊敬的老师.当然,创新同样也会成为埋藏在学生心灵深处的最为可贵的东西.物理学科素养重在课堂培养[5],创新意识和创新能力同样也应着重在课堂培养.创新不是挂在嘴边的口号,需要教师的行动引领,需要潜移默化.

参考文献:

[1]人民教育出版社 课程教材研究所 物理课程教材研究开发中心.普通高中课程标准实验教科书物理选修3-4[M].北京:人民教育出版社,2010.

[2]史艺.基于“学习进阶”的物理规律教学策略初探[J].中学物理教学参考,2018(06):19-22.

[3]辜金星.利用霍尔元件测定转速[J].教育与装备研究,2017(04):84-85.

[4]辜金星.圆周运动系列实验的设计与演示[J].中学物理教学参考,2019(10):52-55.

[5]曹宝龙.课堂教学中落实物理学科素养的关键问题[J].中学物理,2019(09):9-12.

(收稿日期:2019-12-04)