安徽省克氏原螯虾白斑综合征病毒检测及疾病分析

2020-03-23陈红莲王永杰张静鲍俊杰

陈红莲 ,王永杰 ,张静 ,鲍俊杰

(1.安徽省农业科学院水产研究所,安徽 合肥 230031;2.水产增养殖安徽省重点实验室,安徽 合肥 230031)

克氏原螯虾(Procambarus clarkii)肉质细嫩,深受消费者喜爱,在湖北、安徽、江苏、浙江、湖南等十多个省(市)进行广泛养殖。近3年稻虾综合种养发展势头迅猛,安徽省克氏原螯虾养殖面积从2016年的46 700 hm2,迅速发展到2018年约133 300 hm2。据统计数据显示,2018年全国克氏原螯虾产量达13×105t,仍处于供不应求的状态,稻虾综合种养发展空间巨大。

2006年,白斑综合征首次在浙江舟山养殖克氏原螯虾中爆发[1]。2007年,美国路易斯安那州184个螯虾养殖场超过60%的螯虾感染了白斑综合征病毒(White spot syndromvirus,WSSV)[2]。近些年,WSSV在全国各地克氏原螯虾中检出[1,3,4-8],患病虾的死亡率可高达52%[3],给该虾的养殖业造成了巨大的经济损失。目前,白斑综合征尚无有效治疗药物,疫情一旦爆发,不可控制。该研究在安徽省合肥市、安庆市、滁州市和芜湖市的池塘、水库及稻田采集克氏原螯虾进行WSSV检测,对稻田的水环境,虾的养殖密度、产量及疾病发生情况进行跟踪调查,以期为稻田养殖克氏原螯虾防控白斑综合征提供参考。

1 材料和方法

1.1 克氏原螯虾样本采集

该研究在安徽省合肥市、安庆市、滁州市和芜湖市6个鱼塘、水库采集野生的克氏原螯虾、16个稻田采集养殖的克氏原螯虾进行检测,每个点采集30只虾,体质量约10~20 g。活体带回实验室,及时采集虾的鳃组织,1只虾为1个样本,放置-80℃冰箱冷冻保存备用。

1.2 WSSV套式PCR检测

取适量克氏原螯虾鳃组织进行研磨,用Qiagen DNeasy Blood&Tissue Kit提取DNA作为PCR扩增模板。对抽提的DNA样本采用OIE的WSSV套式PCR方法进行扩增[9]。PCR产物用1%琼脂糖凝胶进行电泳分析。

1.3 密度

首次养殖克氏原螯虾的稻田,统计投放虾苗的规格及数量。自繁虾苗的稻田,调查上一年亲虾放养情况,成虾、虾苗的出售情况。

1.4 养殖水环境

9:00对采集克氏原螯虾样本的16个稻田离田梗60 cm,深40 cm处的水质进行检测,采用美国手持式多参数水质测量仪YSI Proplus测量溶解氧、pH 值、水温,用 HJ535—2009、GB7493—87方法分别检测氨氮、亚硝酸盐,每个稻田测定3个位点,计算平均值。观察各稻田青苔、水草的生长情况。

1.5 克氏原螯虾产量及发病情况

本研究的稻田均为稻虾连作种养模式,一年养殖一茬虾,4—5月捕虾上市,6月开始种植水稻。统计虾的销售量,观察虾的发病情况,统计虾的死亡量,计算病死率。

2 结果

2.1 克氏原螯虾WSSV检测

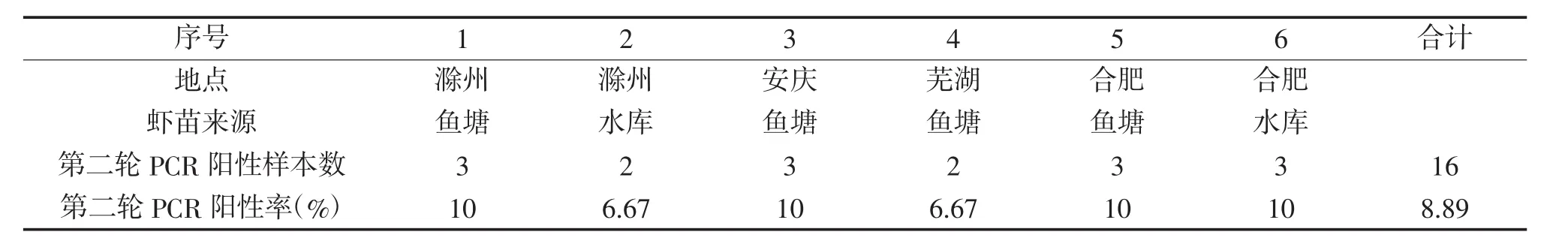

6个鱼塘、水库采集的180个野生克氏原螯虾样本,首轮WSSV PCR检测全部阴性,第二轮PCR检测阳性率为8.89%(表1);16个稻田采集的480个养殖克氏原螯虾样本,首轮PCR检测阳性率为45.83%,第二轮PCR检测阳性率为98.13%。虾中WSSV首轮PCR检测阳性率≥50%的稻田有10个(表2)。

表1 鱼塘、水库野生克氏原螯虾的采集地及WSSV PCR检测结果

表2 稻田克氏原螯虾的采集地及WSSV PCR检测结果

2.2 密度

2、4号稻田首次养殖克氏原螯虾,放养5~10 g规格的虾苗1万尾/667 m2。13号稻田为第二年养殖克氏原螯虾,稻田自繁了大量小虾苗,4月初农户又放入5~10 g规格的虾苗0.8万尾/667 m2,虾养殖密度很高。

其他稻田均养殖克氏原螯虾多年,在上一年的7—9月投放30~40 g规格的亲虾10~20 kg/667 m2。4月,5号稻田因伊乐藻过多,虾捕捞困难,6,7,8号稻田出售虾较少,养殖密度高。其他9个稻田均在4—5月及时出售成品虾及部分虾苗,养殖密度合适。

2.3 养殖水环境

16个稻田水中亚硝酸盐数值均很低(数据未显示),氨氮数值为正常范围。5号稻田水中pH值偏高,平均值为9.17,水中溶解氧过饱和,平均值为9.04 mg/L。6号稻田水中溶解氧过饱和,平均值为13.56 mg/L。其他稻田pH值、溶解氧均处于正常范围(表3)。5号稻田的伊乐藻占比达95%,6号稻田60%面积长了大量青苔。

2.4 克氏原螯虾产量及发病情况

16个稻田累计出售克氏原螯虾均在180 kg/667 m2以下。所有稻田养殖虾均出现不同程度死亡,其中7,8号稻田虾的病死率为20%,5,6,13号稻田虾的病死率高,分别为50%、60%、70%,其他稻田虾的病死率为10%及以下(表4)。部分2,4号稻田购买的虾苗和6号稻田养殖的虾有尾部起包症状,比例分别为 20%,20%,80%。从 5,7,8和13号稻田患病虾的肝胰腺,6号稻田患病虾的肝胰腺和尾部包块内容物分离培养出大量细菌(数据未显示)。

表3 稻田水质检测

表4 稻田克氏原螯虾养殖史、产量及发病情况

3 讨论

该研究使用OIE的套式PCR方法检测WSSV,灵敏度可达20个病毒粒子[9],在疾病流行季节运用该方法进行检测,能很好地反应克氏原螯虾携带WSSV的状况。经检测发现安徽省4个市野生的比稻田养殖的克氏原螯虾携带WSSV率低很多,分别为8.89%、98.13%,表明野生的比养殖的虾更适合作为亲本进行繁殖,获得带毒率更低的后代,同时也说明了亟需加强稻田养殖克氏原螯虾白斑综合征的防控研究工作。

稻田养殖克氏原螯虾一般采取自繁自养方式进行,该虾的繁殖期长(4—10月),主要集中在5月和9月下旬到10月中旬[10-12],导致稻田中虾的规格不整齐,大量小虾苗给养殖密度评估及控制带来困难。4—5月水温适宜,虾生长速度快[13-14],容易出现高密度养殖状态,因此,需要采取轮捕的方式将养虾多年的稻田中大规格虾捕捞上市,及时出售过多的虾苗,控制虾密度在适宜范围内。

该研究中16个稻田养殖的克氏原螯虾均携带WSSV,但各稻田虾体内病毒复制的情况不同。特别是首轮WSSV PCR检测阳性率≥50%的10个稻田,不同的养殖管理导致虾病死率差异很大。其中2,4,14,15,16 号稻田虾病死率≤10%。14,15,16号稻田养虾多年,4—5月轮捕成品虾及部分虾苗上市,虾养殖密度合理,水质良好,虾的死亡率为5%。2和4号稻田首次养虾,放养密度合理,尽管买进的虾苗20%出现了尾部起包的症状,但在用碘制剂消毒养殖水体,管理好养殖水质的情况下,只出现不超过10%的病死率。而5、6、7、8和13号稻田,虾死亡率为20%及以上。这些稻田,4月捕捞虾少,出现高密度养殖状态。特别是13号稻田,自繁了大量小虾苗,4月初又放入虾苗0.8万尾/667 m2,超高养殖密度导致虾的病死率高达70%。因此,推断密度是决定携带大量WSSV的克氏原螯虾病死率高低的关键因素之一。周俊芳等[15]在对对虾(约8 g,42%携带WSSV)进行试验时,发现高密度组(80尾/150 L玻纤桶)虾的病死率(96.9%,盐度恒定;98.1%,盐度突降),比低密度组(30尾/150 L玻纤桶)虾的病死率(5.0%,盐度恒定为2%±0.1%;26.7%,盐度突降至0.95%±0.05%)高得多,且高密度比盐度突变更容易造成虾死亡。

4—5月水温(20~28℃)适宜 WSSV 复制[17],高密度养殖导致克氏原螯虾免疫力下降[16],虾体内病毒复制速度加快。WSSV抗逆性不强,制备好的病毒悬液置于29~31℃5~6 h即丧失活性[3],据此推测稻田中患白斑综合征的虾死亡一段时间后,病毒部分或全部失活。然而,克氏原螯虾有同类相互残食习性[18],高密度养殖条件下,虾残食加剧[19],患白斑综合征的虾更容易在垂死或换壳时被其他虾分食,使虾群体带毒率和带毒量均增加,虾的免疫力进一步下降,容易继发细菌感染。该研究5,6,7,8和13号稻田高密度养殖患病虾的肝胰腺中均分离到大量细菌。因此,4—5月高密度养殖携带WSSV的克氏原螯虾,容易出现大量死亡。

pH值、氨氮、溶解氧、亚硝酸盐等一直被研究者及养殖户认为是影响克氏原螯虾健康的重要水质因子[16,20]。晴天时,光合作用强,过多的伊乐藻导致5号稻田水中pH值偏高,溶解氧过饱和,大量的青苔使6号稻田水中溶解氧过饱和。雨天时,因为植物的呼吸作用,这些稻田水中的溶解氧将会被大量消耗,处于缺氧状态。这些水质的异常变化降低了虾的免疫力,增加虾的病死率。21℃时淡水水体溶解氧的饱和度约为8.8 mg/L[21],6号稻田上午9 h水中溶解氧饱和度已达154%,其水中溶解氧将随光照时间增加而不断增加,推测虾尾部起包与溶解氧过饱和相关。龙虾(Homarus americanus)曾被报道因其孵化场供水装置空气泄漏导致孵化场水体气体过饱和,患了气泡病[22]。鲢、鳙和鳊能承受的极限溶解氧饱和度约为120%,草鱼和鲫能承受的极限溶解氧饱和度约为130%或更高[21]。