20年流动儿童心理健康研究的文献计量分析

2020-03-10万增奎

万增奎

(南京晓庄学院心理健康研究院,南京未成年人心理健康研究院,南京 210017)

1 引言

流动儿童是处于成长关键期的未成年人,他们的心理健康关系到未来的国民素质和社会的和谐稳定。我国对流动儿童研究的关注始于上个世纪90 年代,吴国钧(1991)在中国公共卫生管理杂志上发表第一篇题名 《温州市区流动儿童计划免疫管理初探》,开创了流动儿童研究的先河。早期的研究仅关注流动儿童的生存状况、受教育状况,特别是流动儿童的计划免疫工作;2000 年后,人们才开始对流动儿童心理健康的研究进行关注(卢清,2008),以宋金萍等人2004 年在《新华日报》上发表题名《关注农民工子女心理健康刻不容缓》为标志。

通过对流动儿童的心理健康研究文献的梳理发现,流动儿童的心理健康问题主要集中在品行障碍、情绪情感、问题行为和社会适应四个方面。第一,在品行方面,流动儿童由于文化地域差异冲突导致道德心理问题十分明显:一是流动儿童道德观念的混乱,二是对流动儿童道德约束力的弱化,主要表现在流动儿童存在道德认知模糊,对社会共同理想和主流价值缺乏认同(崔丽娟,2009)。第二,在情绪方面,李晓魏等人(2008)发现流动儿童在性格上表现为任性、冷漠、内向、孤独、自卑;国务院妇女儿童工作委员会办公室通过歧视对流动儿童情绪的研究,发现流动儿童变得退缩、不敢与人交往、不自信,有更多的退缩行为;受歧视的儿童往往会对周围的人甚至社会产生敌意。第三,流动儿童问题行为突出,很容易受到一些不良文化环境的影响,在外化行为方面会出现如小偷小摸、撒谎、抽烟、酗酒、抢劫等问题行为;随着越来越多的流动儿童进入青春期,出现越轨行为,甚至犯罪的风险就越高(魏银萍,2012)。第四,在社会适应方面,流动儿童社会适应不良问题较突出,他们需要适应新环境,完成从“农村人”向“城市人”的转变(郑明达,2015)。

经过长期的研究,人们获得了许多新的成果,积累了大量的文献资料。直至最近,研究者对这一领域的兴趣和关注仍方兴未艾。基于此,本研究通过对1998 年至2018 年有关流动儿童心理健康的研究文献进行检索,运用文献计量的研究方法,探索了流动儿童心理健康的现状和规律,以期为进一步开展未成年人心理健康工作做一点贡献。

2 对象与方法

2.1 文献检索对象

以中国知网(CNKI)作为检索数据库,运用文献信息学常规统计方法,通过计算机文献检索有关流动儿童心理研究的文献,时间跨度为1998~2018年,检索语为流动儿童,心理健康。内容样本为篇名包含“流动儿童和心理健康”的101 条心理学研究的论文题录。

2.2 统计方法

文献统计主要采用百分数统计和频数分析。

3 结果

3.1 总体特征

3.1.1 文献时间分析

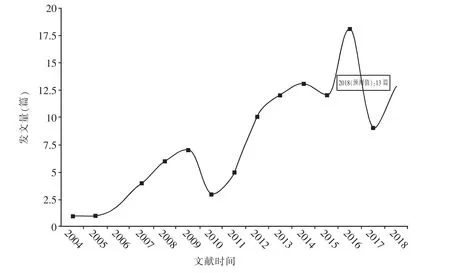

从图1 中可以看到,从改革开放到2004 年,基本没有核心期刊论文出现;但从2004 年到2018 年的14年里,研究趋于稳定集中,在CNKI 检索到核心论文65篇;2009 年到2010 年出现了短暂的下滑,但总体上呈上升趋势,2016 年达到顶峰。这在一定程度上反映了流动儿童的心理健康研究逐渐受到学术界的关注。

图1 文献时间分析

3.1.2 研究方法

从101 篇文献中选取了具有代表性的前15 篇高引用文献,并探索主题、工具、研究方法、样本特征和地区等特征。

表1 实证文献发表分析

结果发现,研究工具以问卷为主,少数使用实验干预和个案研究;研究对象多以中小学生为主体,少数涉及特殊儿童;从样本特征看,主要研究地以北京为主,样本量在1000 内规模较多,超过3000 人次的样本人群较少,这说明目前还缺乏大数据分析。

3.1.3 研究主题分布

对文献主题和心理问题进行统计,发现内容主要集中在社会支持、身份认同、家庭环境、歧视知觉、学校归属感、社会适应、心理弹性、心理干预、生活事件等主题上(见图2)。

图2 研究主题分布情况

3.2 基本特征

通过对101 篇流动儿童的心理健康研究文献进行梳理,我们发现视角多聚焦于流动儿童的身份认同、社会适应、歧视知觉、行为问题、心理弹性等主题,其特点大致如下。

3.2.1 身份认同的双重性、模糊性特点

流动儿童在身份认同上出现了双重性和模糊性。雷鹏(2012)认为,流动儿童社会身份认同处于身份探索、身份评估、身份适应中。很多流动儿童身上既有对城市的认同,也有对农村的认同,基本游离于两者之间(白文飞,2008),双重身份存在的矛盾会影响其日后对城市整合的困难。另外,随着儿童年龄的增长,儿童开始对“农村人”的概念变得越来越模糊(刘杨,2011);程黎(2010)认为,由于户籍制度及文化差异,流动儿童慢慢远离农村老家的生活与文化,很难回归农村社会,导致对农村认同感的缺失。

3.2.2 流动儿童多数处于部分适应状态

流动儿童多数处于部分适应状态,与流入地的社会整合程度不高,他们无法融入正常的城市生活中,对城市适应进程缓慢,尚不能完全融入新的城市(段成荣,2001)。流动儿童在适应上的困难有内隐问题也有外显问题(刘杨,2008),内隐表现在心理情感维度,外显表现在文化差异维度。在心理情感方面,特别表现为满意度低,在自我认知上存在强烈的孤独感和焦虑倾向(白文飞,2008)。在文化适应上主要表现在行为层面,主要是由于生活习俗、文化价值观以及话语系统的异质性,例如学校适应差(谭千保,2010),人际关系隔阂。

3.2.3 流动儿童的歧视知觉比较强烈

很多流动儿童在学校中都有过被歧视的经历,认为城里人歧视他们,不接纳自己,其中来自同伴的歧视感受最强烈(戴斌荣,2011)。这种歧视知觉的存在对流动儿童的心理健康水平有显著的直接影响,在人际关系上表现为情绪对立,使他们处于不平等的弱势方位置,没有办法归属于群体之中,导致同伴合作感差和人际孤独。歧视感的长期存在,也会使流动儿童出现自尊焦虑和消极应对等困难。

3.2.4 问题行为的报告率高

流动儿童在与新的环境磨合过程中,由于无法适应新的环境,很容易出现行为偏差,主要表现为攻击行为、退缩等。殷世东等(2009)通过对安徽的农民工子女研究发现,流动儿童在生活规律、卫生意识、学习行为方面问题严重。金灿灿等人(2010)采用Young 的网络成瘾测验对流动儿童的网络成瘾调查发现,网络成瘾发生率为12.99%,流动儿童的网络成瘾倾向组与非网络成瘾倾向组均存在较差的心理健康和人际关系。李晓巍等人(2008)通过对806 名流动儿童的人格调查,发现流动儿童问题行为的内、外化发生率较高,分别为31.0%、20.1%。

3.2.5 流动儿童的心理健康具有可塑性

运用积极心理学的方法对流动儿童心理健康教育可以有一定的科学作用。熊猛等人(2016)采用实验组-对照组、前测-后测的等组实验设计,对208名流动儿童进行为期13 周的整合性教育干预实验,发现流动儿童经过干预后心理健康指标有一定的改善。熊猛等人对395 名流动儿童采用心理健康诊断测验(MHT)和社会支持评定量表(SSRS)进行测量,结果发现社会支持在负性生活事件和心理健康之间起着显著的正向调节作用。

3.3 成因分析

在检索的101 篇文献中,除了理论研究16 篇(15.8%)和描述研究7 篇(6.9%)外,其余基本是流动儿童心理健康的实证实验的成因研究,共检索相关研究78 篇(77.3%),其中包括个体因素与环境因素的研究。

在个体层面,流动儿童的心理健康水平受年龄、性别、人格、对不良处境应对方式、对所在学校满意度的影响。性别和年龄因素影响着流动儿童的心理健康状况,从性别上看,女生的心理健康水平总体低于男生,心理健康水平存在年龄差异。孙倩倩(2011)研究表明,随着年龄的增长,流动儿童的社会适应行为逐渐提高,男孩比女孩的心理健康水平更高。关于人格因素的影响,王瑞敏(2008)发现,人格对流动儿童的主观幸福感有显著影响,包括人格的外向性、开放性、掌控感和乐观程度。

家庭环境层面包含了教养环境、教养方式和家庭支持。当流动儿童进入城市环境,家庭外周系统产生了质的变化,需要重新认知适应新环境。栾文敬等人(2013)通过SDQ 量表施测,结果发现夫妻关系、亲子关系忽视显著影响流动儿童的心理健康。岳玉阁(2008)、董艳萍(2013)认为父母教育缺失、简单粗暴、高期望值都会影响心理健康状况。陈丽等人(2012)采用亲子沟通问卷、主观幸福感自我评定量表、自尊问卷和问题行为问卷对北京市1016 名流动儿童和446 名城市户籍儿童施测,结果发现,与城市儿童相比,流动儿童与父母的亲子沟通质量差,表现在交往机会少、时间短、主动性差。白春玉等(2013)采用家庭环境量表中文版(FES-CV)考察了沈阳市4 所学校的858 名流动儿童,认为流动儿童家庭的不和谐关系与心理健康呈负相关,家庭关系的亲密度与心理健康呈正相关,此外,家庭收入对流动儿童也有显著影响,王心爽(2014)认为贫困使流动儿童容易出现自卑心态。

社会环境层面主要包括制度和学校环境,制度因素主要体现在户籍制度、教育平等性和城市人口的排斥因素(刘正荣,2006),其中,户籍制度是流动儿童受歧视的主要因素,严重影响了流动儿童接受平等教育的机会和社会福利地位。此外,教育方面的机会资源不均(学校的办学条件和教学水平等)(曾守锤,2009),对流动儿童的心理健康也有直接影响。学校中的人际环境和学校类型也会影响心理健康。沈芳(2011)认为,对学龄阶段的流动儿童而言,接受正规机构的学龄阶段教育对其适应环境的能力具有促进作用(王璟,2011)。总体上,私立幼儿园流动儿童的心理健康状况劣于公立幼儿园的流动儿童(邱达明,2008)。

4 结论

从国内已有文献对流动儿童心理健康现状的评估来看,研究者往往基于趋同的假设,即认为流动儿童心理健康状况不容乐观,更多的是对流动儿童心理负面的定性结论。总体上研究分为两大主题:一是从消极问题视角来看待流动儿童的问题;二是从积极发展来研究流动儿童的发展状况。在消极层面上,研究者多认为流动儿童存在较为严重的心理问题:李怀玉(2009)研究认为,流动儿童作为一个弱势群体,会遭到一些歧视与不公平的对待,会出现自我效能感较低、人格障碍较多、人际关系障碍等心理问题;白春玉(2012)通过比较城市儿童和流动儿童,认为城市儿童在自责和学习焦虑方面要显著好于流动儿童。周皓(2008)的研究也认为,流动儿童孤独感、抑郁感高于城市儿童。

也有学者从积极的角度研究流动儿童积极的心理。学者们普遍强调流动儿童的发展潜能,相信他们能够解决自己的困境。余益兵、刘杨等(2008)认为在心理弹性的问题上,流动儿童能够很好地适应城市生活。李翔、安招等人(2011)认为应该从正面积极的视野审视流动儿童,去除流动儿童“被污名化”。李柏宁、熊少严(2007)认为流动儿童的心理健康教育需要一个过程,需要不断适应和融入。程黎等(2010)利用积极心理健康教育的方法,提出要培养流动儿童积极健康的品质。

在对策建议上,关于流动儿童心理健康问题的对策研究,从社会工作的角度进行干预的研究相对较多,且多集中在学位论文中,大多数研究者主要从政府、家庭、社会等方面提出了解决流动儿童心理健康问题的对策,如政府提供对流动家庭的政策支持与法律保护,减少社会歧视;父母应提高自身素质,创设和谐的家庭环境,增强亲子沟通与互动;学校要创设和谐的班级氛围,加强心理健康教育。未来希望对流动儿童的心理健康问题多一些实验干预研究;对流动儿童的心理与行为偏差进行矫正;在研究中增加缓解流动儿童学校适应性问题的社会工作介入策略,以推动流动儿童适应学校生活,促进他们健康成长。

5 展望

在研究方法上,传统的研究以定性描述为主,缺乏统一、完善的测量工具,不同的研究者用来测量流动儿童心理健康的工具往往各不相同,导致相同领域、相同主题研究结果存在很大差异,没有一定的说服力。另外,大量的流动儿童量化研究停留在现象的描述上,没有深入的理论剖析。要避免文化上的差异,谨慎选择国外的量表。要突破使用问卷法、观察法,强调定性和定量的结合,特别是有选择地作纵向设计,对流动儿童作长期跟踪的纵向研究,获取流动儿童的心理发展变化。

在研究内容上,传统的研究者多定性于流动儿童心理健康的负面问题,往往抓住流动儿童所处的“流动”状态和家庭环境等不利因素,研究者从负面的角度出发,常给流动儿童贴上心理健康状况不容乐观的标签,过多地渲染了处境不利和适应不良,而忽视了流动儿童与城市同龄儿童的积极心理品质,如独立自理、助人、感恩等。未来希望在内容上多关注积极面的研究。对流动儿童的心理健康状况研究,既要看到存在的不良状况和心理问题,也要看到其积极的一面。

在研究对象上,传统的研究对象主要集中在发达地区,如北京、上海、广州等城市,对一些欠发达地区的流动儿童关注较少,特别是对小城镇的流动儿童心理研究很少。另外,研究多集中于学校的流动儿童,对校外失学的流动儿童关注较少。