南方传统农区乡村生态空间时空演变分析

2020-03-09费建波夏建国马黛玉

费建波 夏建国 胡 佳 马黛玉 赵 涛 吴 玺

(1.四川农业大学资源学院, 成都 611130; 2.广元市利州区农业农村局, 广元 628000;3.四川省国土整治中心, 成都 610041)

0 引言

生态空间是国土空间的重要组成部分,是发挥生态服务功能、提供生态产品的核心载体。生态空间相关研究因工业化发展带来诸多城市问题而兴起[1],因此,城市地区是生态空间研究的热点区域[2-3]。在国外,霍华德的著名田园城市理论描绘了城乡空间中理想的生态空间网络[4],开启了生态空间研究与探索热潮,生态思想成为解决所有与生命现象有关问题具有普遍意义的指导思想,美国学者提出了“生态导向”这一概念,迅速在全球范围内得到积极响应[5]。此后,生态基础设施、区域绿地、生态廊道、生境网络和环境廊道等概念相继出现[6]。在国内,生态空间研究同样集中在城市地区,乡村生态空间研究未受到足够重视。由于乡村地区的人口、土地和社会经济发展程度等都与城市地区存在很大区别,甚至分属两个极端,因此,乡村生态空间在规模数量、组成结构、空间格局和功能目标等方面都有所不同。姚娜等[7]对北京市平原地区的生态空间研究表明,自中心城区向郊区,生态空间比例逐渐升高,斑块更加聚集;王甫园等[1]在对国内外城市生态空间研究进展进行梳理后指出,城市生态空间的总体目标应注重可持续多元化利用,改善人居环境,增进人类福祉,加强社会-生态空间的交互关系与机理研究。

近年来,随着生态文明建设和乡村振兴等战略的实施,乡村生态空间研究逐渐受到学术界的关注。目前,乡村生态空间的研究可以归纳为两类:①与城市地区一起作为整体对象[8-9],从多种尺度开展研究。孔令桥等[10]以长江流域为对象,探讨了面向流域生态空间规划的方法与管理对策;陈永林等[11]以长株潭城市群为例,对城市群生态空间进行了预测模拟研究;谢花林等[12]以鄱阳湖生态经济区为例,从生态系统服务功能重要性评价和生态系统敏感性辨识了鄱阳湖生态经济区关键性生态空间;李国煜等[13]以平潭岛为例,探讨了自然生态空间用途管制分区划定的逻辑框架和技术方法。②与生产生活空间一起作为整体对象开展研究。王娜等[14]从“三生空间”的概念解析入手,分析了城市边缘区绿色生态空间的保护困境和原因,并提出创新规划理念、转变发展思路和注重规划实施3方面的规划对策;邓春等[15]基于农户间共生界面的分析,研究了村落生产生活生态空间重构的共生路径。

综上,当前大多数研究没有将乡村与城市生态空间严格区分开来,而是作为一个整体开展研究,这不利于真正理解乡村生态空间的本质内涵、空间分布特征和演变规律。乡村生态空间是指直接或间接提供生态产品和服务,承担着维护乡村地区生命安全、保障社会经济活动正常进行的国土空间,不仅要为乡村地区提供生态产品和服务,而且还是构建区域生态网络、消纳城市污染的重要生态源地。科学地分析乡村生态空间演变规律是开展乡村生态空间评价、规划、利用和保护的研究基础。

本研究以长江上中游典型传统农区——川中丘陵区为例,在生态空间分类基础上,开展乡村生态空间时空格局演变及其生境质量响应的实证分析。传统农区往往是在农业现代化程度低、生产组织方式相对陈旧的情况下,为了获得充足的农产品,不断开垦土地,原生生态空间不断被挤占,从而导致产生区域水土流失、土壤板结、腐殖质减少、地力退化等生态问题,使生态环境不断恶化。传统农区的生态问题代表着广大农村地区的生态现状,对其开展乡村生态空间演变规律分析,可为乡村地区生态安全格局构建、土地利用方式优化提供参考和借鉴。

1 研究区概况及研究方法

1.1 研究区概况

川中丘陵区(103°15′~108°30′E,27°35′~32°52′N)介于龙泉山和华蓥山之间,是长江上游重要生态屏障和水源涵养区,包括69个县级行政区,面积约8.96×104km2,海拔250~600 m,地势自西南向东北逐渐变高。出露的地层主要为中生代紫色红砂岩和泥岩,质地松软,极易遭受侵蚀和风化,中度及中度以上侵蚀面积占总面积的34.55%[16];气候属亚热带湿润季风气候,年降雨量900~1 000 mm,人口密度达616人/km2,土地垦殖率高达55%,农用地以坡耕地为主,作物主要有水稻、玉米、小麦、甘蔗、油菜等[17],植被以桤木、柏木和松树为主,平均森林覆盖率不到7%。由于研究区降雨量大、垦殖率高、植被覆盖率低等,该区域水、土、肥流失严重,土地大多坡大土薄,土层厚度多在50 cm以下。川中丘陵区是四川省粮食、经济作物的主产区,属传统农区,也是长江上游水土流失最严重的区域,在嘉陵江、涪江和沱江流域,每年冲走的泥沙多达2.5×109t,大多数县市土壤侵蚀的平均流失量为土壤允许流失量的4~10倍[18]。

1.2 数据来源与研究方法

采用的基础数据包含2000年、2010年和2018年3个不同时期的遥感影像解译结果数据,空间分辨率为30 m×30 m,来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http:∥www.resdc.cn)和四川省自然资源主管部门,基于遥感影像的土地类型划分参照刘纪远等研究结果,具体为耕地、林地、草地、水域、居民地和未利用土地6个一级类型以及25个二级类型[19]。人口数据、经济数据主要来源于四川省2001、2011、2019年统计年鉴。在对比分析已有研究成果,界定乡村生态空间内涵基础上,采用归纳比较法构建乡村生态空间分类体系,将遥感影像解译结果按照分类体系进行传统农区生态空间的分类[20],快速提取出不同时期生态空间的现状信息;然后分别采用转移速率、动态度、转移矩阵和洛伦兹曲线分析近20年传统农区生态空间在数量、组成结构及其空间分布等方面的时空演变规律,并分析生境质量对生态空间变化的响应结果。

1.2.1生态空间分类

当前,国内学者对于生态空间的内涵还未形成共识,因此在生态空间分类上还没有形成统一的分类体系。生态空间分类大致可分为归纳比较法[21]、适宜性评价法[19]、综合评价法[12,22-24]和直接定义法[11,13-14,25-26]4种。其中归纳比较法和直接定义法都是根据土地利用方式/地表覆盖类型是否具有生态服务功能来判定其是否属于生态空间的范畴;适宜性评价法和综合评价法则是通过构建生态空间识别指标体系,基于评价单元的地形地貌、气候水文、土壤植被等条件来判定其是否属于生态空间的范畴。两类方法在范围界定上存在较大差异,主要表现为农用地和养殖水面是否作为生态空间存有较大的争议[2]。传统农区的土地利用方式主要以耕地为主,也正是由于大量的开垦性农业生产造成诸如水土流失、土壤质量下降和耕地地力退化等生态环境问题。将耕地、坑塘等地类纳入生态空间的范畴进行科学管理和利用,对于协调农业生产与生态保护之间的矛盾、提升区域生态服务功能价值和促进社会经济全面发展具有重要作用。本文采用现状分类法,综合考虑基础数据可获取性、研究尺度、分类结果应用和自然资源管理的需要,将乡村生态空间划分为基础生态空间和生产生态空间2类。其中基础生态空间是指以发挥土地生态功能为目标的用地空间,是人类与大自然长期以来和谐共处,自然衍生出来的空间范围,是构建区域生态安全格局和稳定持续供给生态服务功能和生态产品的底线型空间,包括林地、草地、水域和未利用地;生产生态空间是指以发挥土地生产功能为主,兼具生态功能的用地空间,该类生态空间是将自然资源转换为人类生活所需物质的重要场所,是持续稳定供给人类所需物质的空间载体,主要包括耕地。

1.2.2生态空间转移速率和动态度

生态空间转移速率和动态度用以定量分析一段时期内生态空间数量变化关系。生态空间转移速率是指某种生态空间类型在一定时期内的转移量,计算式为

(1)

式中Ti——第i种生态空间类型的转移速率

Aia——研究基期第i种生态空间类型的总面积

Aib——研究末期第i种生态空间类型的总面积

t——研究时段

转移效率为正值时,表明生态空间数量处于减少态势,反之表明生态空间数量处于增加态势,值越大表明变化趋势越明显[27]。

生态空间动态度表征研究区生态空间变化的综合活跃程度[19],计算式为

(2)

式中DD——生态空间综合动态度

Ai——研究基期第i类生态空间类型的面积

ΔAi-j——基期到末期第i类生态空间类型转换为j类型的数量

n——生态空间类型数量

1.2.3生态空间转移矩阵

生态空间转移矩阵是指在一定时期内,一种生态空间转换为另一种生态空间类型的过程,用以表征生态空间组成结构的变化关系。其数学表达式为

(3)

式中Aij——研究初期与研究末期的生态空间状态

1.2.4生态空间分布洛伦兹曲线与基尼系数

洛伦兹曲线与基尼系数被广泛应用于收入、消费、财富等分配的均衡程度[28]。本文通过绘制生态用地分布洛伦兹曲线,求算生态用地分布基尼系数,研究区域内生态用地空间分布及演变规律。具体方法如下:

求出各村各类生态空间的区位熵。计算式为

(4)

式中L——区位熵

Aie——研究区内i类生态空间的总面积

Al——某县土地总面积

Atl——研究区土地总面积

将计算得到的区位熵从小到大排序,计算累积百分比,以研究区土地总面积累积百分比为横坐标,以某类生态空间的面积累积百分比为纵坐标,生成空间洛伦兹曲线。

进一步引入基尼系数对各类生态空间分布的均匀程度进行定量分析,参考以往土地利用结构基尼系数的计算方法[29],得到生态空间结构基尼系数计算式为

(5)

式中G——生态空间结构基尼系数

Mc——第c县某类生态空间的面积累积百分比

Nc——第c县土地面积占研究区土地面积的累积百分比

Mc+1——第c+1县某类生态空间的面积累积百分比

Nc+1——第c+1县土地面积占研究区土地面积的累积百分比

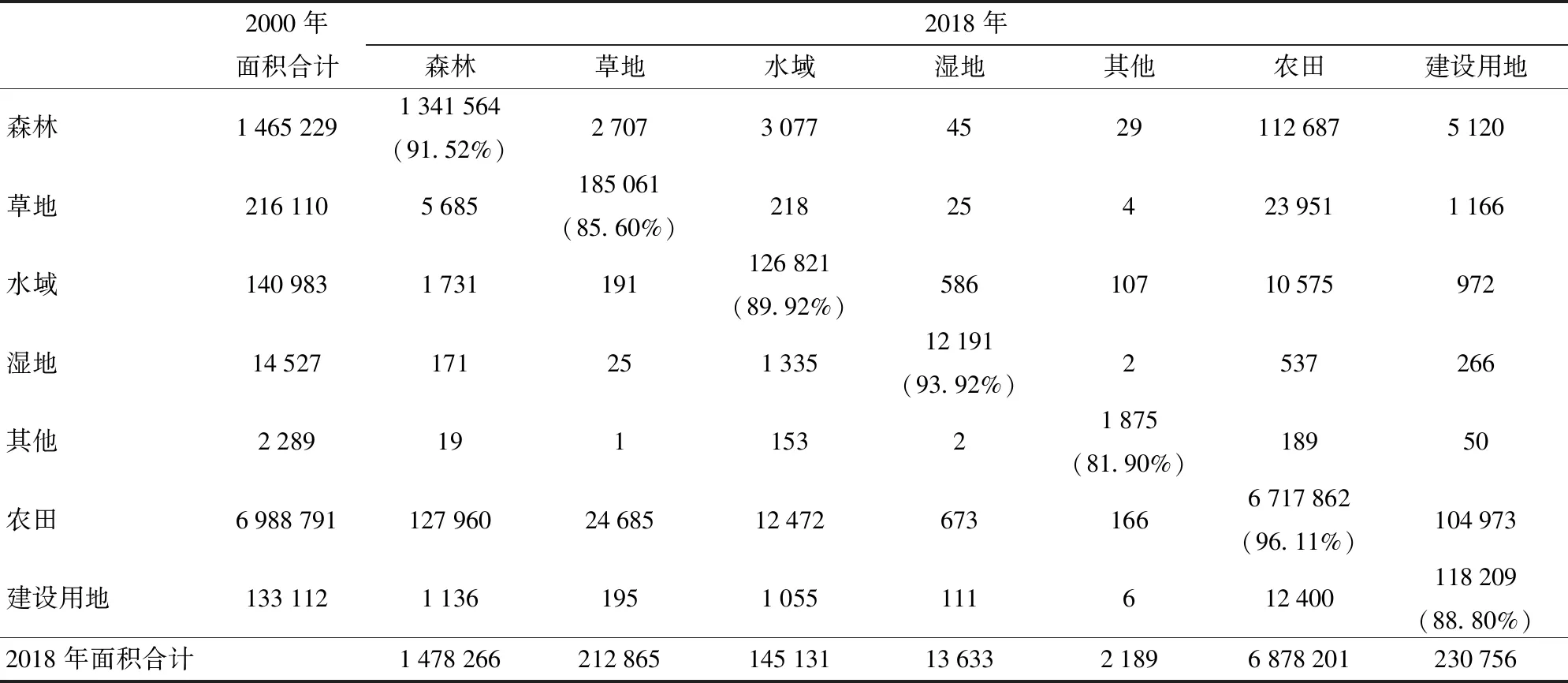

本研究选择的区域包括行政区县个数,c的取值范围为0 1.2.5生境质量评估 由斯坦福大学研究开发的InVEST模型Habitat模块是评估生境质量的重要模型[30],该模块可以计算生态系统能供给物种生存繁衍的潜力,评估结果指数越大,生境质量越高,计算式为 (6) (7) (8) 式中j——生境类型 Qxj——土地利用/覆被j中栅格x的生境质量 Dxj——土地利用/覆被j中栅格x所受的胁迫程度 k——半饱和常数,通常取Dxj最大值的一半 Hj——土地利用/覆被j的生境适宜性 z——常量,通常取2.5[31] R——威胁因子 y——威胁因子r栅格图层的栅格数 Yr——威胁因子所占栅格数 Wr——威胁因子权重 ry——栅格的威胁因子(0或1) irxy——栅格y的威胁因子ry对生境栅格x的威胁水平 βx——栅格x的可达性水平值(0~1),1表示极易达到 Sjr——生境类型j对威胁因子r的敏感程度 dxy——栅格x和栅格y之间的直线距离 drmax——威胁因子r的最大影响距离[32] 生境质量以土地利用/覆被数据为基础,将城镇、工矿用地、农村居民点和交通运输等纯人工环境作为威胁因子,设定生境质量为0,参考钟莉娜等[33]的研究,分别对各威胁因子的最大影响距离、权重、衰退类型及土地利用类型对威胁因子的敏感度进行赋值,借助ArcGIS软件获取相关基础数据图层。 2.1.1生态空间面积变化特征分析 由表1可知, 2000—2018年间,川中丘陵区生态空间总量由88 298.72 km2降至87 322.22 km2,年均缩减54.25 km2,其中2000—2010年,年均缩减26.64 km2,2010—2018年,年均缩减88.76 km2。从总体变化趋势来看,川中丘陵区生态空间的总量在不断下降,特别是近年来下降趋势更为显著,主要原因可能是受到快速城镇化和工业化发展,大量建设占用挤压了生态空间。从生态空间的类型来看,基础生态空间从2000年的18 399.54 km2增长到2018年的18 528.27 km2,年均增长7.15 km2,主要得益于研究区多年的退耕还林、还草活动,使得植被迅速恢复,加之乡村地区人类活动对基础类生态空间本身的干扰并不强烈,因此基础性生态空间得到较好改善;生产生态空间从2000年69 899.18 km2降低到2018年68 793.95 km2,年均缩减达到61.40 km2,其主要原因是粗放式的城镇化建设导致大量农田被占用;此外,农村大量劳动力转移到城市,导致农村地区的耕地处于撂荒状态,从影像上解译出来为湿地、荒草地等地类,因此在数量上表现为生产生态空间减少,基础生态空间增加的特征。分析表明,传统农区基础生态空间的面积处于不断增长的态势,生产生态空间处于逐年降低的态势,生产生态空间数量变化是造成研究区生态空间总量下降的原因。 表1 2000、2010、2018年川中丘陵区生态空间面积 从人均生态空间数量来看,传统农区人均生态空间面积达到1 640.68 m2,人均基础生态空间和生产生态空间分别为340.46、1 300.22 m2。2000—2018年,平均每年人均基础生态空间下降0.81 m2、平均每年人均生态空间面积下降7.98 m2。结果表明,传统农区人均生态空间数量虽大,但下降的趋势明显,不仅对生态环境保护提出了挑战,也对区域粮食安全造成了影响。 2.1.2生态空间动态度分析 川中丘陵区2000—2018年间生态空间变化率见表2,综合动态度为0.41%,其中2000—2010年比2010—2018年综合动态度更高,表明研究区生态空间转入与转出在不断趋于稳定。从生态空间转移速率来看,3个时间段的转移速率均为正值,分别为0.03%、0.07%和0.20%,表明近20年研究区生态空间数量处于不断减少的态势;而2010—2018年比2000—2010年减少速率更大,说明近年来生态空间减少的趋势更加明显。具体来看,研究区基础生态空间呈先转入后转出的特征,2000—2010年,基础生态空间以年均0.1%的速率转入,2010—2018年,基础生态空间以年均0.02%的速率转出;转出的生态空间类型主要为湿地和其他特殊生态系统,转出速率分别为1.1%和0.79%;其次是草地生态系统,转出速率为0.27%;转入生态空间类型主要为森林和水域生态系统,转入速率分别为0.16%和0.53%。研究区生产生态空间主要为农田生态系统,2000—2010年和2010—2018年的转移速率分别为0.06%和0.08%,两者均为正值,表明生态空间处于不断转出的状态,且随着时间推移,转出的速率还在增加,主要是由于大量的人类建设活动导致非生态空间扩张迅猛,挤占了生态空间。综合来看,2000—2010年,基础生态空间以转入为主、生产生态空间以转出为主。2010—2018年,基础生态空间以转出为主、生产生态空间转出速率加快,这是造成两个时间段的生态空间总量转移速率与综合动态度不呈正相关关系的原因。 表2 川中丘陵区2000—2018年生态空间变化率 综上,在社会经济发展不断压缩生态空间和国家近年来不断加大生态环境保护力度等多方因素的综合影响下,传统农区生态空间呈现出总体数量减少、局部生态改善的局面。其中对于区域生态安全格局具有极重要作用的基础性生态空间受到人类活动的干扰越来越弱,其数量有所增加;对于改善区域生态环境质量和保障区域粮食安全具有极重要作用的生产生态空间的数量呈不断减少态势,且减少的趋势还在增强。 传统农区生态空间占据着国土空间的主导地位,总面积约占到研究区国土空间的98%,生产生态空间和基础生态空间各占77%和21%左右。其中农田和森林生态系统是研究区最主要的生态空间组成部分,其次是草地和水域生态系统,湿地和其他类生态空间仅占研究区很小比例。本文通过计算各类型生态空间在保持自身面积不变的保留率来表征该类生态空间的稳定性,保留率越大,表明稳定性越高。从表3可以看出,研究区在2000—2018年间农田保留率最高, 达到96.11%, 其次是湿地和森林生态系统,保留率分别为93.92%和91.52%,草地和其他生态系统保留率相对较低,分别为85.60%和81.90%,但所有生态系统类型的保留率都高于80%,说明川中丘陵区生态空间的组成结构比较稳定。从转移规模来看,农田系统转移规模最大,转移去向主要为森林、建设用地和草地,体现了近20年西南地区退耕还林还草活动与城市扩张活动两方面的综合影响结果。此外,森林、草地、水域和建设用地主要转移为农田生态系统,说明自2000年以来,开展的农用地整治和建设用地整治活动取得了一定成效。分析表明,川中丘陵区生态空间数量在不断减少的同时,其组成结构也在发生着剧烈变化。 表3 川中丘陵区2000—2018年生态系统类型转移面积和保留率 图1 2000、2010、2018年川中丘陵区生态空间分布 2.3.1生态空间分布特征分析 由图1可知,生态空间几乎覆盖了整个研究区。生产生态空间是川中丘陵区最主要的生态空间类型,主要分布在研究区中心的浅丘地带,呈现出一定的水平差异性,分布最广的区域是介于长江以北和涪江以南的区域,以沱江流域两侧最为集中;其次在嘉陵江流域两侧分布着大量生产生态空间。基础生态空间主要分布在研究区周边的低山深丘区,分布最为集中的是渠江流域的平行山一带,包括巴州区、平昌县、宣汉县、大竹县、前锋区和华蓥市等区县,其次是川南地区的宜宾县、高县、长宁县、纳溪区、泸县;此外,龙泉山脉南部的井研县、仁寿县、荣县、威远县等地也是基础生态空间的主要分布区域。近20年来,川中丘陵区非生态空间的区域扩张非常明显,特别是位于丘区中部的城市扩张更为显著。 2.3.2生态空间分布演变特征分析 选择洛伦兹曲线和基尼系数分析近20年来川中丘陵区生态空间分布格局演变规律,根据空间洛伦兹曲线的下凹程度判定生态空间在研究区内的分布差异性。若基尼系数小于0.2表示分布绝对平均,0.2~0.3表示比较平均,0.3~0.4表示相对合理,0.4~0.5表示差距较大,0.5以上表示差距悬殊[24]。从图2可知,研究区3个典型年份的生产生态空间分布洛伦兹曲线非常接近绝对平均线,基尼系数始终保持在0.08左右,属于绝对平均的分布状态。基础生态空间分布的洛伦兹曲线下凹程度较大,说明其空间分布均衡性相对较差,3个典型年份的基尼系数均在0.34左右,属于相对合理的分布状态。对比分析不同时期空间分布洛伦兹曲线和基尼系数说明,近20年研究区生态空间分布特征无明显变化。从生产生态空间洛伦兹曲线来看,69个县级行政区在生产生态空间曲线上分布比较均匀,说明各县之间的生产生态空间面积占比相对均衡;从基础生态空间洛伦兹曲线来看,69个县级行政区在曲线上的分布呈现出从密集到稀疏的规律,这说明各县基础生态空间占比呈现出两极分化的特征。分析表明,在传统农区生态空间分布格局总体上比较均衡,特别是生产生态空间分布形态属于绝对平均,且随着时间的推移,其研究区生态空间分布形态并无明显变化。但是,不同类生态空间之间的分布均衡性具有差异性,生产生态空间比基础生态空间分布更为均衡。 图2 2000、2010和2018年川中丘陵区生态空间分布洛伦兹曲线 基于InVEST模型的Habitat模块得到研究区2000、2010、2018年的生境质量空间分布,在ArcGIS软件辅助下,进行重分类处理结果见表4和图3。川中丘陵区生境质量指数介于0~0.9之间,本文将生境质量指数均分为5个等级。总体来看,生境质量主要为中低等级,指数介于0.18~0.36之间,土地面积比例达到67%左右,其次是中高和高等级,生境质量指数介于0.54~0.90之间,土地面积比例分别达到11%和9%左右,说明川中丘陵区生境质量整体不高,且呈现出两极分化的态势。生境质量高值区占比与基础生态空间面积占比相当,生境质量低值区占比与生产生态空间面积占比相当,是因为基础生态空间主要由高生境质量的林地、草地和水域构成,生产生态空间主要由生境质量一般的耕地构成。从生境质量变化趋势来看,生境质量低值区(0~0.18)面积不断增加,主要是由于近年城市和工业园区的大量建设,导致城镇周边生态空间不断受到挤占,生境质量不断下降,另外,基础设施的兴建也使得在乡村地区出现大量非透水地面,是导致生境质量下降的另一个原因。生境质量中值区(0.18~0.54)面积占比从2000年的78.17%下降到2018年的76.94%,由于生境质量中值区主要由耕地构成,近年大量良田沃土被城市建设占用,生产生态空间数量的不断下降是导致中值区生境质量面积下降的主要原因。生境质量高值区(0.54~0.90)面积先增加后减少,是由于生境质量高值区主要由林地、草地等基础性生态空间用地类型组成,受益于多年以来的退耕还林和地质灾害治理工程的实施,川中丘陵区基础生态空间范围的内的生境质量有所提高,同时,在2010—2018年川中丘陵区城镇化率平均增速达到1.5%,高于2000—2010年1.3%的增速,因此在近年,研究区生境质量高值区面积有所减少。 表4 不同等级生境质量土地面积及比例 图3 2000、2010、2018年川中丘陵区生境质量空间分布 川中丘陵区生境质量整体较差,主要是由于生境质量较低耕地面积较大且分散,其次是研究区城镇建设规模大,作为主要威胁因子对周边生态空间的生境质量产生较大的负面影响。对比图1和图3可知,川中丘陵区生境质量高值区分布与基础生态空间的分布比较吻合,都是集中分布在研究区东北角和西南角的低山丘陵区。通过对3个典型年份生境质量的栅格平均值进行统计分析可知,2000、2010、2018年生境质量指数分别为0.310、0.311和0.309,生境质量呈先上升后下降的趋势,其变化趋势与基础生态空间数量变化规律一致,说明乡村生境质量变化与乡村基础生态空间的数量改变呈正相关关系。 (1)研究对象限定在乡村地区生态空间,未将城市生态空间纳入研究范围,主要是考虑到城市生态空间范围小、受到人类活动的影响比较深刻,变化特点十分明显,而乡村地区生态空间的特点是范围广、人口密度相对较小,其时空变化特点不明显,城市与乡村生态空间呈现出完全相反的特征,若将两者看作一个整体进行研究,可能会有较大的误差。 (2)将耕地和坑塘水面纳入乡村生态空间范畴开展研究,主要是基于两个方面的考虑。一方面,学者们对于耕地和养殖水域等用地类型是否可以归类为生态空间有不同的观点,但对于它们具有生态价值的看法则较为一致。另一方面,在传统农区,耕地和坑塘水面往往是最主要的用地类型,将其纳入生态空间识别的范围,不仅可以科学管护和利用生态空间,同时也可以为区域粮食生产格局的优化,协调区域生产发展和生态保护之间的矛盾提供帮助。 (3)选择川中丘陵为研究区,从生态空间的数量、组成结构和空间格局变化等方面对乡村生态空间进行详细解析,在了解传统农区生态空间分布特征和时空演变规律等方面取得了一定成果,但对其变化的深层次原因分析还很欠缺,下一步将继续在此基础上开展传统农区生态空间布局影响因素、变化趋势预测和空间结构优化等方面深入研究。更多地揭示传统农区生态空间的客观规律,以便更科学地为乡村生态空间保护和合理利用提供参考。 (1)传统农区生态空间数量虽不断减少,但总体结构稳定。川中丘陵区生态空间数量在近20年减少了976.50 km2,年缩减量达54.25 km2,综合动态度为0.41%;2000—2010年、2010—2018年和2000—2018年3个时间段的转移速率分别为0.03%、0.07%和0.20%,这说明传统农区生态空间数量在减少,特别是近年下降趋势更为显著。川中丘陵区生态空间组成结构以农田和森林生态系统为主,近20年,农田、湿地和森林生态系统保留率均超过90%,说明生态空间的组成结构总体稳定;从转移的规模和去向来看,农田系统转移规模最大,转移去向主要为森林、草地生态系统和建设用地,森林、草地、水域和建设用地主要转移去向均是农田生态系统。 (2)传统农区生态空间分布格局总体上比较均衡且稳定,但不同类型生态空间之间的分布差异性明显。生产生态空间主要分布在川中丘陵区中心的浅丘地带,基础生态空间主要分布在川中丘陵周边的低山深丘区,生产生态空间和基础生态空间基尼系数分别在0.08和0.34左右,表现为绝对平均和相对合理的空间分布形态,生产生态空间比基础生态空间分布更为均衡;从2000年到2018年,传统农区各类生态空间的洛伦兹曲线和基尼系数变化不大,表明生态空间的分布格局总体稳定。 (3)川中丘陵区生境质量整体不高,中低等级生境质量的土地面积比例达到67%左右,中高和高等级生境质量土地面积比例仅分别为11%和9%左右;研究区2000年、2010年和2018年的生境质量指数分别为0.310、0.311和0.309,生境质量呈先上升、后下降的趋势,其变化趋势与研究区基础生态空间数量变化规律一致,说明乡村生境质量变化与乡村基础生态空间的数量改变呈正相关关系。

2 结果与分析

2.1 传统农区生态空间数量特征

2.2 生态空间组成结构及变化特征

2.3 生态空间分布格局及演变特征

2.4 生境质量时空演变特征

3 讨论

4 结论