10年单中心听神经瘤患者手术治疗回顾性研究

2020-03-04董李张军

董李张军

1中国人民解放军南部战区总医院神经外科(广州510030)

2中国人民解放军总医院第一医学中心神经外科(北京100853)

听神经瘤常见症状有头晕、眩晕、患侧耳鸣、面部麻木、面部疼痛、听力下降、行走不稳等[1-3]。尽管随着显微外科技术的发展、手术技巧的不断提高、术中电生理监测的常规应用,其手术治疗目标已从面神经功能保留发展为进一步保留术前可用听力,但患者术后仍可能出现神经功能障碍。因此回顾分析本中心听神经瘤患者的临床资料与术后神经功能保留情况,探寻可能影响神经功能保留的因素,对于完善听神经瘤手术规范化治疗方案、提高患者术后生活质量具有重要的临床意义。

1 材料与方法

1.1 研究对象

回顾性分析自2007年6月至2017年6月于解放军总医院第一医学中心神经外科住院治疗的听神经瘤患者。纳入标准:①入院行手术治疗;②术前诊断为听神经瘤;③手术方式为枕下乙状窦后入路。排除标准:①肿瘤局限于内听道内者;②神经纤维瘤病Ⅱ型患者;③合并其它神经系统或其它系统严重疾病患者;④复发听神经瘤或既往行立体定向放射治疗患者;⑤术前即有面瘫、复视症状的患者。

最终557例患者纳入研究,其中,男性230例(37.7%),女性 327 例(62.3%)。患者年龄 25-75 岁(45.8±10.8岁)。术前主要症状为:听力下降516例(92.6%),耳鸣231例(41.5%),面部麻木154例(27.6%),头晕197例(35.4%),行走不稳117例(21.0%),面部疼痛71例(12.7%),视物模糊25例(4.5%)。患者病程为0.5-132个月(45.3±12.1个月)。

1.2 临床资料采集

所有患者术前均行听力学检查,颅脑增强磁共振检查及颞骨CT检查。

听力学检查包括纯音平均听阈(Pure tone threshold audiometry,PTA)、言语识别率(Speech discrimination score,SDS)及听性脑干诱发电位(Auditory brainstem response,ABR)。PTA≤50dB及SDS≥50%判断为可用听力,最终术前听力判断为可用者为41例。

增强磁共振图像上肿瘤脑池部分测量的最大直径记录为肿瘤大小。当肿瘤囊变体积占肿瘤总体积的1/3以上时记录为囊性听神经瘤。最终,肿瘤直径≥3cm的患者468例(84.0%),肿瘤直径<3cm者89例(占16.0%)。151例(27.1%)为囊性听神经瘤。另外,301例(54.0%)患者术前影像学提示有脑积水。

对比健侧与患侧颞骨CT影像表现判断肿瘤是否破坏内听道。最终,468例(84.0%)患者内听道扩大,提示肿瘤侵犯内听道。

根据手术记录确定手术时间及术中出血量。

1.3 颅神经保护及神经功能评估

所有手术患者均行术中面神经、三叉神经监测,术前听力可用且脑干听觉诱发电位(Brainstem auditory evoked potential,BAEP)存在者均行术中脑干听觉诱发电位监测。手术结束前,以能诱发面神经及三叉神经动作电位的最小刺激电流判断术中颅神经损伤程度。以记录脑干听觉诱发电位并与术前对比判断术中听力保留情况。

术后通过House-Brackmann量表评估面神经功能。通过神经系统查体和临床症状判断三叉神经及低位颅神经损伤程度。通过PTA、SDS及ABR检查判断听力保留程度。

以上所有评估均于术后6个月进行。

1.4 统计学方法

采用Empower(R)(www.empowerstats.com,X&Y Solutions,Inc.,Boston,MA)和R(http://www.R-project.org)软件进行统计学分析。所有正态分布的计量资料以平均值(标准差)表示;非正态分布的计量资料以中位数(四分位数间距Q1-Q3)表示;计数资料以例数(百分比)表示。多元逻辑回归模型用于检测肿瘤直径与手术时长、术中出血量和术后并发症的相关性。

2 结果

2.1 手术疗效统计

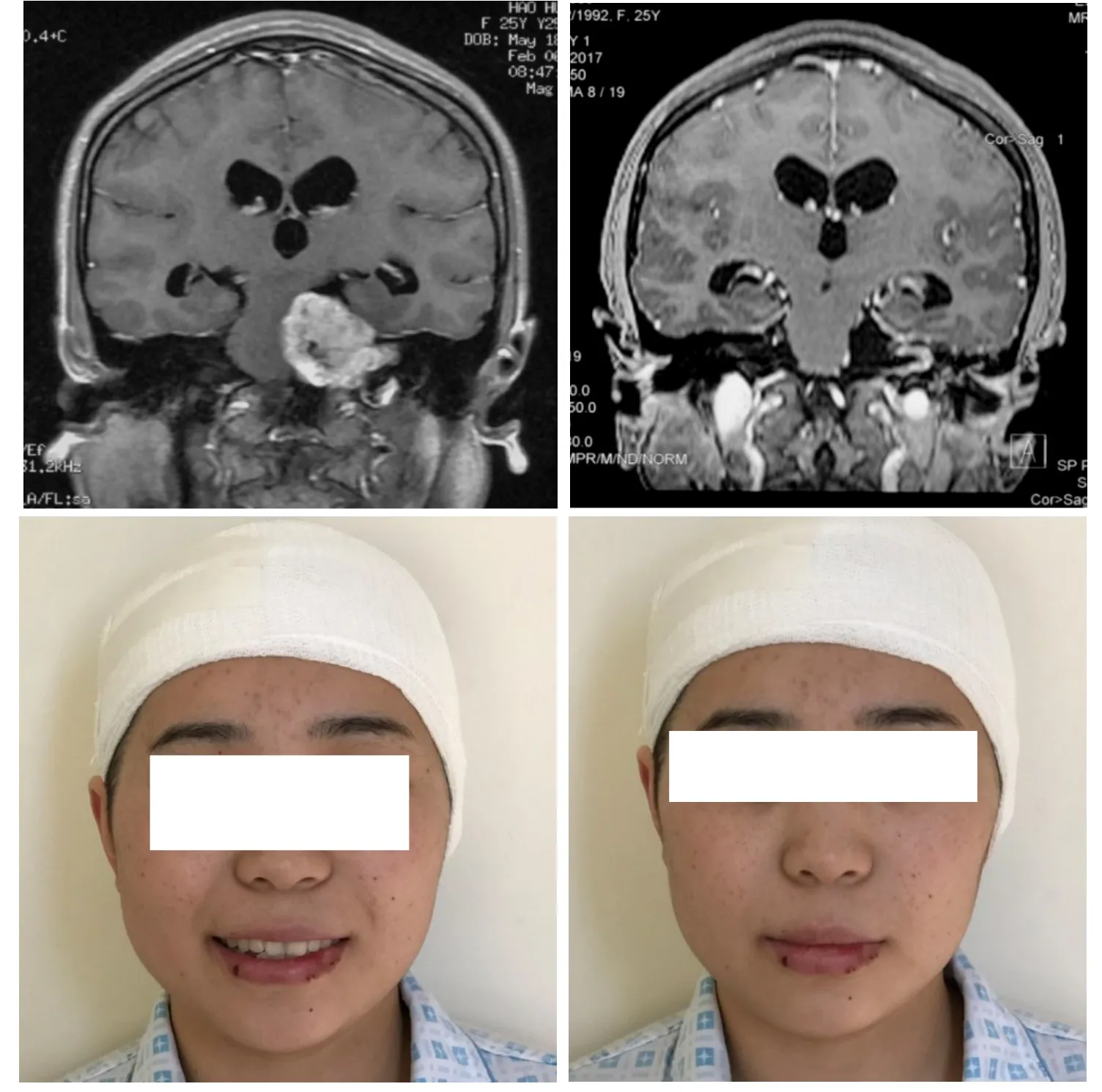

手术平均时间5.2±1.8小时,术中出血量50-2400(337±145)ml。肿瘤全切除513例(92.1%),次全切除44例(7.9%)。术中面神经解剖保留者518例(93.0%),术后面神经功能Ⅰ-Ⅲ级者471例(84.6%),Ⅳ-Ⅴ级者86例(15.4%)。术后保留可用听力12例/41例(29.3%)。术后出现面部麻木者12例(2.2%),复视者18例(3.2%),声音嘶哑、饮水呛咳及吞咽困难者15例(2.7%)。术后并发脑脊液漏(均为术区皮下积液,其中3例同时出现脑脊液鼻漏)患者16例(2.9%),其中10例经保守治疗后治愈,6例行二次硬膜修补手术。并发术区出血并行二次手术者5例(0.9%)。5例二次手术患者术后6个月面神经功能评估均为Ⅴ级。(如图1)

2.2 疗效相关性分析

图1 大型听神经瘤全切除,术后面神经功能HBⅠ-Ⅱ级。1a:MRI术前增强片,1b:术后增强片,1c:术后露齿像,1d:术后闭目像。Fig 1 Gross total resection of a giant vestibular schwannoma,The patient had a postoperative facial nerve function HB gradeⅠ-Ⅱ.1a Preoperative contrast-enhanced MRI.2b Postoperative Contrast-enhanced MRI.1c postoperative photo of the patient with a grin.1d Postoperative photo of the patient with her eyes closed.

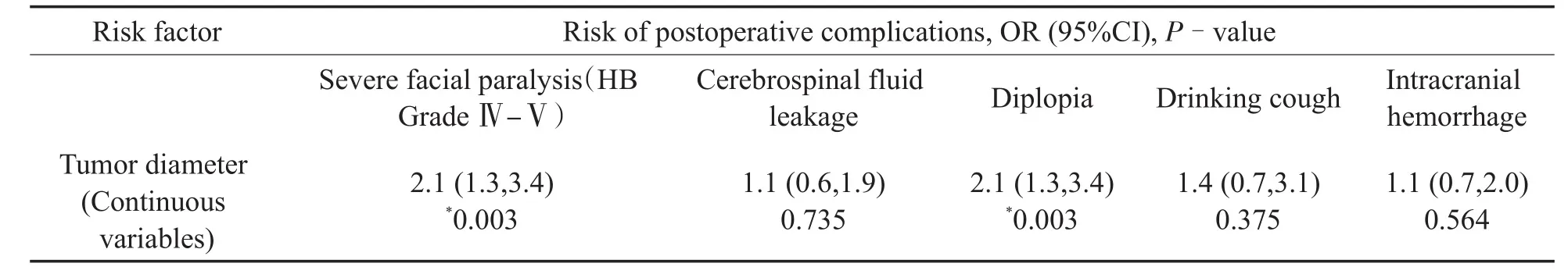

表1 肿瘤直径与术后并发症的发生风险的回归分析Table 1 Regression analysis of tumor diameter and risk of postoperative complications

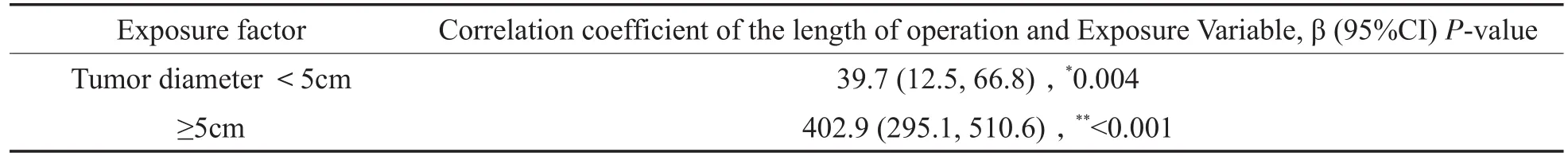

对统计数据进行多元逻辑回归分析。对年龄、性别进行校正后,多元回归分析结果显示:在校正模型中,术后面瘫发生率、复视发生率与肿瘤大小的比值比(Odds ratio,OR)均为2.1(1.3,3.4),手术时间、术中出血量与肿瘤大小的回归系数(β)分别为92.6(69.7,115.4)和0.8(0.6,0.9),且P<0.05,表明其与肿瘤大小之间呈正相关关系(表1,表2)。在分析术中出血量与肿瘤大小之间的关系时发现,在进行分段线性回归分析后,可见当肿瘤小于5cm时,术中出血量与肿瘤大小的回归系数为39.7(12.5,66.8),P<0.05,而当肿瘤大于5cm时其回归系数明显增大,为402.9(295.1,510.6),P<0.001,可见当肿瘤大于5cm时,术中出血量随肿瘤增大而明显增多(表3)。

3 讨论

面神经及耳蜗神经的解剖及功能保留是目前外科治疗听神经瘤的重点与难点。目前国内外主要神经外科中心报道术后面神经解剖保留率为89.7%-92%,面神经功能保留率为75%-79.8%,耳蜗神经功能保留率可达30%-72.7%左右[4-7]。根据本组病例研究,肿瘤全切除92.1%,次全切除7.9%,面神经解剖保留率93.0%,面神经功能保留率84.6%,听力保留率29.3%,该结果与文献报道结果基本一致。

一般认为,合理的术式选择、术者对局部解剖结构的熟悉程度以及术中神经电生理监测技术的应用是面、耳蜗神经解剖及功能保留的关键。有报道显示,术前应用弥散张量成像(diffusion tensor image,DTI)技术进行面神经示踪,对提高面神经保留率也有一定帮助[8,9]。本研究统计结果显示,面神经功能保留率与肿瘤大小呈明显负相关关系(P<0.05),该结果与文献报道相一致[10]。听神经瘤起源于第Ⅷ颅神经的前庭分支,由于Ⅶ、Ⅷ颅神经的相对毗邻关系,当肿瘤体积越大时,其与面神经接触越广泛,粘连程度越紧密,术中损伤面神经的几率越大。

本研究结果还显示,外展神经损伤与肿瘤大小也呈明显的正相关关系。外展神经走行于桥小脑角池深面,结构脆弱,术中易受损伤。统计分析显示,术中未出现外展神经解剖损伤的情况,但神经系统查体显示部分患者术后出现视物重影症状。猜测该症状的出现与术中外展神经过度牵拉或双极电凝造成的热传导损伤有关。术中减少脑组织及神经的牵拉和减少双极电凝的使用是减少此类并发症的关键。

三叉神经一般走行于桥小脑角池上极,与肿瘤位置毗邻,统计结果显示,术后三叉神经功能损伤与肿瘤大小无明显统计学相关性,术后三叉神经损伤相关并发症的发生率明显低于外展神经和面神经,可能与术中持续的三叉神经运动支的电生理监测有关。另外,对于三叉神经感觉支,热传导损伤对粗神经纤维的影响比细神经的纤维影响小[11],可能是三叉神经粗神经纤维损伤所致的感觉麻木发生率较低的一个原因。

手术时间以及术中出血量均与肿瘤大小呈明显的正相关关系(P<0.05)。对肿瘤直径与术中出血量进行分段线性回归分析发现,当肿瘤直径>5cm时,术中出血量明显增加(P<0.001)。这提示我们,对于肿瘤直径>5cm的患者,应做好充分的术前准备,如术前备血或准备自体血回输等,以降低出血相关并发症的发生[12]。

术后脑脊液漏主要表现为脑脊液耳漏、脑脊液鼻漏、术区皮下积液等,其中以脑脊液鼻漏发生者多见[13]。本研究结果显示,脑脊液漏的发生率与肿瘤大小无明显相关性。文献报道,经枕下乙状窦后入路切除听神经瘤的脑脊液漏发生率为2.2-5.7%[14,15]。据文献报道,脑脊液漏的发生率与手术过程中乳突气房的破坏和暴露呈正相关关系。据此,本中心术前均对听神经瘤患者行薄层颞骨CT扫描,用以评估乳突气化程度及指导术中精确磨除内听道后壁。此外,对于术中已开放的乳突气房,均采用脂肪或生物材料进行封堵,以降低脑脊液漏发生风险。

表3 肿瘤直径与术中出血量的分段线性回归分析Table 3 Piecewise linear regression of tumor diameter and blood loss after surgery

听觉功能保留是听神经瘤外科治疗的难点之一。耳蜗神经与肿瘤解剖关系密切,极易被肿瘤侵犯。其次,肿瘤与耳蜗神经的相对空间位置个体变异大,术中辨认难度大,易造成人为损伤。虽然听觉功能保留的概念提出由来已久,但受技术及设备的限制,术后听力保留率至今仍无法达到令人满意的结果。在本中心接受手术治疗的患者,如术前有可用听力且听觉脑干反应存在,需同时进行听觉脑干诱发电位监测,在脑池内肿瘤切除完毕后,根据术前颞骨CT对内听道后壁进行适度磨除以暴露内听道内肿瘤,然后在肿瘤包膜内使用显微神经剥离子对肿瘤进行分离切除。目前,听觉功能术中电生理监测技术主要采用的是听觉脑干诱发电位。但它有一定的延时效应,无法实现实时监测,这被考虑是听觉功能保留率不满意的主要因素之一。其它的听觉电生理监测技术包括耳蜗神经复合动作电 位(Cochlear nerve compound action potential,CNAP)监测、听觉诱发耳蜗背侧核动作电位(Auditory evoked dorsal cochlear nucleus action potential,AEDNAP)、畸变产物耳声发射(Distortion product otoacoustic emission,DPOAE)等,均由于各种条件的限制而未能广泛应用。肿瘤大小仍是判断术后听力能否保留最主要因素,一般来说,当肿瘤<2cm时,听力保留率较高[17]。实时、精准的术中听觉电生理监测技术将是今后提高听神经瘤患者术后听力保留率的关键。

4 结论

神经功能保留及减少术后并发症是听神经瘤外科治疗的重点。合理的术式选择、正确的术中处理、对局部解剖结构熟练掌握以及术中神经电生理监测技术的应用能提高手术效果并减少术后并发症的发生。术中听觉电生理监测技术的改良是提高听神经瘤患者术后听力保留率的关键。