重庆沿江发展带高家镇地区地质灾害特征与评价

2020-03-01刘胜

刘胜

摘要:研究区内地质灾害的主要类型为滑坡、崩塌,大型滑坡13处,中型滑坡73处,小型滑坡94处,崩塌全为小型岩质崩塌。忠县背斜轴部、长江干流两岸为地质灾害高易发区,灯塔村—任家镇、任家渡长江左岸、高家镇—龙孔场—洋渡镇为地质灾害中易发区。分布在长江干流右岸洋渡镇一带为地质灾害危害性大区,令牌山,大树坝、洋渡溪、太平寨为地质灾害危害性中等区,这些地区应该加强地质灾害防治。研究结果为地方政府防灾减灾提供非常重要的参考。

关键词:重庆;高家镇地区;地质灾害特征;评价

高家镇位于川东平行岭谷区,属成渝经济区宜宾-万州沿江发展带,地势、地貌受构造和地层的双重影响,为地质灾害高易发区,因此很有必要开展地质灾害评价研究,为地方政府决策提供可靠地质数据指导。

1.地质概况

研究区地层主要发育沉积岩,为中生代地层,从侏罗系蓬莱镇组至二叠系长兴组连续沉积。岩性有泥岩、砂岩、灰岩三大类,残坡积、现代河流冲洪积、崩滑堆积、人工堆积形成的第四系土体分布零星,岩性组合复杂多变。地下水类型为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类裂隙溶洞水、碎屑岩类孔隙裂隙水、风化裂隙水。

复杂的自然地质环境和气候条件决定了区内地质灾害类型丰富的特点,据调查,研究区内地质灾害的主要类型为滑坡、崩塌,其中滑坡调查点180处,占区内地质灾害总数的96%,以中小型滑坡为主,其中大型滑坡(体积100~1000万m3)13处,中型滑坡(体积10~100万m3)73处,小型滑坡(体积小于10万m3)94处,崩塌调查点7个,均为小型岩质崩塌。

2.地质灾害发育分布特征

2.1地质灾害发育特征

2.1.1滑坡发育特征

(1)滑坡规模。依据滑坡的规模级别划分标准,区内180处滑坡中无特大型滑坡分布,大型滑坡13处,中型滑坡73处,小型滑坡94处,分别占滑坡总数的7.2%、40.6%、52.2%。滑坡总体积5624.69万方。

(2)滑体性质。依据滑坡物质组成,滑坡分为岩质滑坡、土质滑坡、岩土混合滑坡三类。调查统计结果显示,区内滑坡全部为土质滑坡,滑坡物质以崩坡积、残坡积粉质粘土夹碎块石土为主。

(3)滑坡发育的平面形态。滑坡发育的平面形态可分为箕形、舌形、横长形、圈椅状、矩形5类。根据统计区内滑坡平面形态主要为箕形,次为舌形,矩形状滑坡发育数量较少。

(4)滑体厚度。依据地面测绘及部分勘查资料统计,研究区内浅层滑坡121处,占滑坡总数的67.22%;中层滑坡59处,占滑坡总数的32.78%;无深层、超深层滑坡发育。

(5)滑坡形成时间。本次调查的180处滑坡均属新滑坡,均发育于1982年后开始活动,以2002年、2004年发生滑坡最多。区内有较确切发生时间记载的滑坡154处,我们将其与多年平均月降水量的数据进行比照。其中发生在5~9月的有128处,占总数的83.1%,说明滑坡在月降雨的分布上具有更加明显的正相关性,这一特点更进一步说明了研究区内滑坡发生中降雨的主控诱发性。

(6)滑坡稳定性。研究区共发育滑坡180处,目前处于不稳定状态5处,占滑坡总数的2.78%,基本稳定状态43处,占滑坡总数的23.89%,稳定状态132处,占滑坡总数的73.33%。预测不稳定的滑坡43处,占总数的23.89%,基本稳定的滑坡69处,占总数的38.33%,稳定的滑坡68处,占总数的37.78%。稳定性统计研究区内滑坡现状大部分处于稳定或基本稳定状态,但在各种内、外因素的共同作用下,稳定性有变差的趋势,需采取进一步的处置和治理措施。

(7)滑坡变形破坏特征。根据本次调查,土质滑坡变形迹象主要有地面拉张、地面下错及下沉,以及与滑坡有关的房屋墙体、挡墙等建构筑物开裂、倾斜等滑坡变形迹象,剪切裂缝则少见。地面拉张裂缝一般系前部牵引拉张形成,一般见于滑坡中后部,张开宽度1cm~10cm,可见长度一般为5m~20m,少量变形严重滑坡长度达40m以上,并伴随有地面下错及沉陷,下错高度1cm~20cm不等。受库水位升降影响部分涉水滑坡表现为中前部地坝、房屋明显开裂变形。

(8)滑坡形成的主导因素。滑坡形成的主导因素可划分为自然因素和人为因素,由人为因素诱发的工程滑坡可分为工程复活滑坡和工程诱发新滑坡,研究区内80%以上的滑坡是多种因素共同作用的结果,其中暴雨或强降雨是主要因素。

(9)控滑结构面。本次调查的180处滑坡,其控滑结构面均为岩土接触面。

(10)滑坡灾情及险情。截至本调查工作结束,区内滑坡已造成直接经济损失108.53万元,将威胁人口11280,威胁财产37409.8万元。根据地质灾害险情划分标准,180处滑坡险情等级全部为中、小型,中型25处,占比14.4%;小型155处,占比85.6%。

2.1.2崩塌发育特征

崩塌是研究区内地质灾害的另一主要灾种,区内发育7处崩塌,占研究区地质灾害总数的4%,崩塌总体积14.42×104m3。崩塌全为小型岩质崩塌。

区内崩塌均发育于侏罗系遂宁组及沙溪庙组地层,岩性以砂岩夹泥岩为主,是由软硬相间的岩石构成的坡体。

区内的崩塌基本为基岩受裂隙切割,受降雨、卸荷、风化等自然因素综合作用而逐渐变形破坏;1处由公路切坡引发。

目前,区内崩塌威胁财产1421万元,根据地质灾害险情划分标准,其中中型2处,占比28.57%;小型5处,占比71.43%。

2.2地质灾害分布特征

2.2.1長江及其支流沿岸

研究区内灾害点多沿长江、河流或冲沟两岸分布,沿河流走向呈带状密集发育。据调查统计,长江两岸发育灾害点81处,占总数的43.3%,江河水侵蚀作用和江水涨落产生的强大动水压力作用构成了影响地质灾害稳定性最活跃的外动力因素。

2.2.2忠县背斜轴部地区

研究区内地质灾害的发育与区域构造的联系较为紧密,结合区内构造发育情况来看,忠县背斜轴线构造应力相对集中,裂隙较发育,层间常有构造滑移面甚至有脱空构造。背斜核部较紧凑,北西翼倾角较缓,南东翼倾角较陡,两翼不对称。背斜轴线附近区域共分布地质灾害点26个,其中背斜南东翼区域灾害点数量多于北西翼。

3.地质灾害易发程度评价

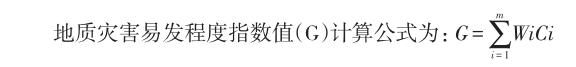

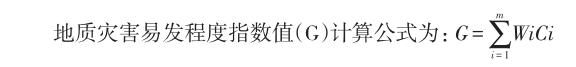

以Arcgis为基础,采用层次分析法和多级模糊综合评价方法评价地质灾害易发性。参考《区域环境地质调查总则》,将评价指标进行四级量化處理,在Arcgis平台上生成各指标评价栅格图件,后根据各指标权重将七个指标评价进行叠加分析,得到各栅格点地质灾害易发程度指数值(G)。

其中:Wi为第i个因素的权重,Ci为第i个因素的量化指标。

将G≥3划分为地质灾害高易发区;1≤G<3划分为地质灾害中易发区;G<1划分为低易发区。从而得到工作区地质灾害易发性评价结果。

3.1高易发区

分布在忠县背斜轴部和长江干流两岸地带,分布面积41.28km2,占图区面积的9.68%,划分为2个亚区。

(1)忠县背斜轴部高易发区。该亚区主要分布在忠县背斜轴部,地形以中、低山为主,在横向上形成“陡—缓—陡”地形,中部缓坡为第四系堆积区,厚度较大,下部陡坡为中部堆积物质剪出口,在动力因素的影响下易发生滑坡,面积15.18km2。主要出露三叠系巴东组、须家河组、侏罗系自流井组地层,受构造作用影响,岩层较破碎。全区共发育地质灾害16处,全部为滑坡。

(2)长江干流两岸高易发区。该亚区分布在长江干流两岸地段,受长江侵蚀强烈,第四系物质在低洼处、宽缓处大量堆积,再加之该地区人口密度大、人类工程活动强烈,区内地质环境发生了较大的改变,破坏了原有的平衡,易发育土质滑坡。分布面积26.1km2,发育地质灾害53处,点密度203.06个/100km2。

3.2中易发区

区内分布广泛,总面积231.12km2,占图区面积的54.15%,根据分布位置的不同,划分为3个亚区。

(1)灯塔村—任家镇中易发区。该亚区分布在忠县背斜中部及附近两翼区域,地形切割强烈,为侵蚀低山区。地层为侏罗系自流井组、三叠系须家河组,斜坡受冲沟切割,结构类型复杂多变,多顺向斜坡、横向斜坡发育。顺向斜坡表层或宽缓面分布有大量的第四系物质,是土质滑坡易发地区。分布面积31.46km2,发育滑坡12处。

(2)任家渡长江左岸中易发区。该亚区分布在长江左岸任家渡口一带,地形切割相对较缓,地形坡度一般小于20°,以浅丘为主,分布面积13.01km2。主要出露侏罗系蓬莱镇组地层,是土质滑坡易发区域。人口密度相对稀少,地质灾害发育较少,发育滑坡16处。

(3)高家镇—龙孔场—洋渡镇中易发区。该亚区主要分布在丰都-忠县向斜东翼和方斗山背斜西翼地段,分布面积较广,186.65km2,占总面积的43.73%。地形切割强烈,为侵蚀低山、深丘地貌。主要出露侏罗系自流井组、沙溪庙组、遂宁组地层。深切冲沟两岸常发生崩塌现象,顺向斜坡底部分布有大量残破积物质,是土质滑坡易发地区。区内人口密度大,人类工程活动强烈,发育地质灾害70处,其中滑坡66处、崩塌4处。

3.3低易发区

区内分布广泛,总面积154.29km2,占图区面积的36.17%,根据分布位置的不同,划分为3个亚区。

(1)灯塔村—兴隆村低易发区。该亚区分布在忠县背斜西翼,地形切割强烈,为侵蚀切割深丘区,分布面积43.69km2。格状水系发育,冲沟两岸岸坡和反向坡高陡。该地区人烟稀少,当地居民生产生活一般都集中在开阔的顺斜坡地带,地质灾害发育程度较低,对人类工程活动影响较小,仅发育滑坡2处。

(2)十直镇—龙头场—任家镇低易发区。该亚区分布在忠县背斜东翼,中-深丘地貌,是区内人口最稠密、工程活动最强烈地区,分布面积101.19km2。地形坡度较缓,地质灾害发育程度较低,共发育滑坡18处、崩塌1处。

(3)方斗山低易发区。分布在图幅右下角,方斗山背斜西翼,地貌类型为中山,分布面积9.41km2。出露三叠系嘉陵江组、大冶组,二叠系长兴组地层,岩性以灰岩、白云岩为主,岩溶呈中-弱发育,地质灾害发育程度较低。

4.地质灾害危险性评价

根据区内地质灾害易发程度分区结果,结合地质灾害可能造成的人员伤亡和经济损失等因素,可将研究区分为3个地质灾害危险区,其中危害性中等区划分为2个亚区。

4.1地质灾害危害性大区

分布在长江干流右岸洋渡镇一带,面积6.93km2。本区发育地质灾害点20处,发育密度2.89处/km2,现受威胁人数1611人,潜在经济损失评估6629万元。

4.2地质灾害危害性中等区

(1)令牌山地质灾害危害性中等区。分布在忠县背斜轴部附近的令牌山一带,为居民集中居住点,面积0.57km2。本区发育地质灾害点4处,发育密度7.02处/km2,其中2处已治理,现受威胁人数142人,潜在经济损失评估395万元。

(2)大树坝、洋渡溪、太平寨地质灾害危害性中等区。分布在长江及其支流沿岸,面积12.34km2。本区发育地质灾害点34处,发育密度2.76处/km2,现受威胁人数1817人,潜在经济损失评估9819万元。

4.3地质灾害危害性小区

分布广泛,面积406.86km2。发育地质灾害点129处,发育密度0.32处/km2,受威胁人数8112人,潜在经济损失评估21987.8万元。

5.防治对策建议

地质灾害防治应结合县市地质灾害调查成果,根据“以人为本、预防为主,防治结合,综合治理”的原则确定最优防治方案,地质灾害防治措施主要包括:群测群防、专业监测、搬迁避让等。

5.1群策群防

继续大力宣传、普及地质灾害防灾减灾科学知识,增强地方各级人民政府和民众的防灾减灾能力,建立、健全地质灾害群测群防体系,是实践证明行之有效且具中国特色和创新性的地质灾害防治工作的重要组成部分。

5.2专业监测

仪器监测是专业监测的主要手段。仪器监测是指对危害巨大的地质灾害体或可能产生地质灾害的区域,利用全站仪、经纬仪、测距仪、GPS、倾斜仪、推力计、水位计、裂缝位移计等精密测量仪器进行变形区内各监测点的地面、地下、水平、垂直位移及变形实施全方位动态监测,并结合巡视检查和简易观测。用于危害重大的县市级以上监测网的地质灾害点的监测。

5.3搬迁避让

搬迁避让是将受地质灾害威胁的分散农户、村落搬迁至具有生产生活条件较好,环境安全的地带,彻底摆脱地质灾害威胁,是适应高山峡谷、交通不便,人口稀少的地区且地质灾害点多、面广、规模小、稳定性差、单点威胁人数及财产不多、经济发展水平不高等地最为有效的方法。

参考文献:

[1]四川省地质矿产局.四川省区域地质志[M].北京:地质出版社, 1991

[2]蒲娉璠.重庆市滑坡灾害时空分布特征与易发性评价研究[D].华东师范大学, 2016.

[3]金晓媚,王玉平.重庆市地质灾害的分布特征及防治[J].中国矿业, 2001(02):24-26+9.

[4]李建.西南关坝地区地质灾害类型特征及分布规律研究[J].西部资源, 2018(04):48-51.