节上生枝

2020-02-24陈丽萍

陈丽萍

我们在开展“板桥书画艺术赏析校本化实践研究”这一课题研究的过程中,始终坚持一个原则,就是“节上生枝”,这就要求深入美术学科教学的课堂。节上生枝是我们多年以来在美术教学研究中得出的结论,主要体现在以下几个方面。

一、节上生枝之一,围绕美术主线

“节”就是关节,围绕主要关节,就是围绕课题。赏析课不能离开教学研究的课题,否则,再精彩的环节也要毫不犹豫地删除。课堂上的分分秒秒都不能浪費,教学的每一个环节都要精心设计,一定要围绕教学重点,紧扣课题,仔细审核,不可节外生枝,一定要在节上生枝。例如,新课导入方式有很多,可以运用图片、视频、动画、童谣、音乐戏曲、舞蹈等,但不论哪种方式,都要遵循一个原则,就是不能离开课题,不能将美术课上成政治课、音乐课、语文课……美术课就是美术课,不能花里胡哨的,不能离开“美术”这个主线、主关节。

举个例子,人们常说隶书太张扬、楷书又太拘谨,而郑板桥将八分隶书与行楷相参,间以兰竹叶,成为非隶非楷、非古非今的独特艺术。在赏析郑板桥书法艺术“板桥体”六分半书时,为了让学生更好地体验其书法作品的意境,我们的授课老师运用艺术欣赏中的“通感”方法,引入了太极拳招式口诀:“一个西瓜圆又圆(双手在胸前做太极抱球动作),劈它一刀成两半(一只手作扶西瓜状,另一只手作刀状慢慢地向下劈)。你一半来(双手左捋)他一半(右捋),给你你不要(双掌略蓄劲向左前推),给他他不收(双掌略蓄劲向右前推),那就不给(双掌微快回收)。”老师边念叨边演示,然后让孩子们在课上跟着做一遍,不仅可以活动身体,还通过流畅的肢体语言表达了对书法,尤其是隶书的理解。

这个环节形象生动地道出了太极拳的招式要点,是理想的健身与普及套路。其中,“心静体松”“圆活连贯”“节节贯穿”“势势相连”“运动如抽丝,迈步似猫行”,虚实相生,变化灵活。太极功法要领与书法艺术的创作要领有着极其相似之处:书法中有行气,习书者要平心静气、气息调和;太极功法有气沉丹田,中国文化中的“气”,包括大气、气质、正气,都是养成的,正所谓“吾善养吾浩然之气”。“板桥体”独特的气质之美被称为“乱石铺街”,以“兰竹”入书,个性十足,堪称“不可无一,不可有二”,歪歪斜斜而又错落有致,实属妙哉。“板桥体”曾是2009年普通高校招生考试上海卷的作文题目,从考生们的优秀答卷中可以看出,“板桥体”在今天更需要发扬光大、继承创新,仿“板桥体”不是目的,学习“板桥体”的勇敢创新精神才是真正的目的。因此,将太极游戏引入书法课堂,也是一种创新。其中,分寸的把握尤其重要,增之一分则长,减之一分则短,课堂上的分分秒秒都要精心设计,要用得恰如其分、恰到好处。

当然,“板桥书画艺术赏析”课堂的导入方式也是多样的,除了引用太极游戏,也可以听赏板桥道情、吟诵板桥诗词,还可以引入相关视频。方法多种多样,具体运用要结合教学内容来安排。

二、节上生枝之二,细节不可忽略

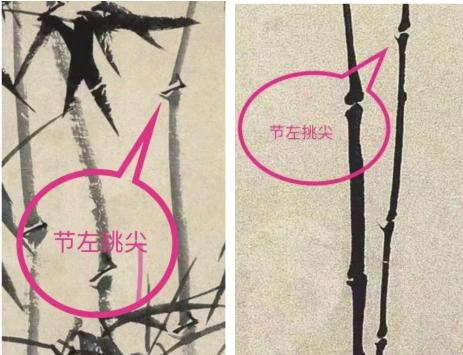

细节处理的好坏往往决定全局。例如,节左挑尖,放大竹节处,可以更加清楚地看到,板桥画竹,有些画作中的竹子行笔至竹节处,微微向右顿笔,再略提笔转锋至左侧,提笔,向左上方轻轻地挑出一个小小的尖,再续写上一节。此处,“节左挑尖”这一细微的笔锋使转,形象地表现竹节的关键之处,需要作者全神贯注、全力以赴,不能有丝毫懈怠。

画竹尤如作书,正所谓书画同源,以书入画,意在于此。黑板上的板书也是,由点起笔、行笔、收笔顿笔,或收笔渐提渐收。起笔、行笔、收笔,三个过程,三个动作,一个都不能马虎。作画写字如此,赏析作品也是如此,一定要关注作品中细节的处理。离开对细节的赏析,便不能领略作品的精髓。因此,将细节适度放大,作深入的研究,是一个行之有效的方法。在赏析板桥兰花作品时,兰花画法中“一笔长,一笔短,三笔交凤眼”中的“凤眼”,也是一个重要细节。只有分步解析,才能让学生真正领略其中奥妙。如果只是浮光掠影、草草收场,就达不到理想的效果。

关于细节的处理,还能触类旁通、举一反三。有的老师刚开始讲课,往往会因为紧张,语速很快,有时学生会听不清楚、来不及反应。那么,如何才能放慢语速呢?可以在讲第一句话之前,气沉丹田,深呼吸,喉部放松,打开口腔,吐字发音要讲究,按字头、字腹、字尾的音节顺序发音吐字。例如“还”字:h-u-an,字头是h,字腹是u-a,字尾是an,像京剧里的花旦,发音吐字要字正腔圆。虽然这是一些很小的细节,但是“三字一话”的基本功与我们的美术课堂教学有关,处理不好,会影响学生的听课效果。

此外,还要注意背景音乐的运用。播放背景音乐本来是为了营造轻松的课堂气氛,如果由于声音太大,干扰课堂,则适得其反,还不如不用。这有点像广场舞,本来是娱乐健身活动,结果由于音量太大形成噪音,引发邻里纠纷,甚至大打出手、伤人害命,节外生枝。还有一些商场饭店、宴会酒席等,为了促销揽客,高音造势,震耳欲聋,令人不堪其扰、不胜其烦,影响食欲,违背了初衷。

三、节上生枝之三,生发引领探究

自主探究,格物致知。引导学生细致地观察十分重要,观察力的培养与专注力的培养是一致的,二者同步发展。

课前,教师要备课、思考,巧妙运用各种手段。

课上,教师通过提出问题,引导学生观察、思考,进而学会自主探究,深入课题中的某个细节展开讨论。例如学习板桥竹叶的画法,先让学生写生,观察竹叶的特点,然后看画作,逐一讲解“个”“介”“人”的基本字法,再讲解叠加组合方法—“品”字法的运用。还可以充分运用网络资源,搜索写意竹画教学视频,也可以课前录制短视频,择优选用,为教学服务。若有基本功扎实的,当堂示范,当然更好。

例如,板桥画的竹子在风雨晴雪等不同气候条件下的表现手法不同。教师可以介绍板桥画竹观察“纸窗竹影”的细节以及“四十年来画竹枝,日间挥写夜间思。冗繁削尽留清瘦,画到生时是熟时”的感悟;还可以溯本求源,介绍古代名家画竹的典故,如郑板桥“胸中之竹,眼中之竹,手中之竹,胸有成竹”的由来以及苏轼的“朱竹”等,犹如打开了一扇窗户,窗外风光无限,只是课上时间有限,在中华文明悠久的美術历史长河中,还有很多画竹高手有待学生自主探究。

课后,实地考察调研,网络搜索,走访专家,刨根究底。课题探究犹如竹节的生长,盘根错节,追根溯源,格物致知,笃行致远。“板桥书画艺术赏析校本化实践研究”课题的研究不是一朝一夕的事情,我们将此作为一个长期的项目,在此课题的基础上,还会开展更多相关的活动。

四、节上生枝之四,传承开拓创新

在赏析板桥书画艺术作品的基础上,生发新枝。开启版画教学、写生教学,开展丙烯墙画创作等活动,扩大教科研成果。课前课后,校内校外,结合美术社团活动,师生共同发力,发挥美育教化宣传功能,开拓创新,让美育走出校园、走上街头,营造文明的生活环境,提升城市文化建设水平。正如板桥诗云:“新竹高于旧竹枝,全凭老干来扶持。明年再有新生者,十丈龙孙绕凤池。”在美术教育的发展进程中,永远是长江后浪推前浪、江山代有人才出。青蓝工程,生生不息,代代传承。

毛泽东有一句评语:“郑板桥的每一个字,都有分量,掉在地上能砸出铿锵的声音!”

徐悲鸿曾在郑燮的《兰竹》上题云:“板桥先生为中国近三百年最卓绝的人物之一。其思想奇,文奇,书画尤奇。观其诗文及书画,不但想见高致,而其寓仁悲于奇妙,尤为古今天才之难得者。”

从上面的话里可以看到,毛泽东、徐悲鸿看重郑板桥,并不是因为“怪”。“扬州八怪”的“怪”是当时所谓的正统画派对扬州画派的贬损,是对艺术创新的不认同。也正因为如此,扬州画派独树一帜,形成改革创新的画坛新风。在我看来,板桥先生的艺术作品不是“怪”,其实是“新”,突破传统桎梏,领异标新,在清朝科举取士要求“馆阁体”“乌、方、光,大小一律”的严苛书风下,仍然有“乱石铺街”之美的“板桥体”形成。他们不是被当时画坛上所谓正统画派恶评的不入流的“丑八怪”(“丑八怪”这个词,让人联想到的就是“下三滥”“丧门星”“河东狮”“冷板凳”“马后炮”“拦路虎”“闭门羹”等贬义俗语),他们是英才画家、有识之士,今天我们应该为他们更名:不是“八怪”,而是亲民爱民、存善心、成正果的“八仙”,是“画仙”,是“扬州画仙”,是载入美术史册的扬州画派。他们勇敢地推行了一股艺术新风,一扫当时画坛师古泥古萎靡之风,被时人谑为“八怪”。他们与泥古之风抗争、越咒越仙、越挫越勇的结果是,近现代名画家吴昌硕、任伯年、王雪涛、齐白石、徐悲鸿、黄宾虹、潘天寿等,都受扬州画派的影响而独辟蹊径,自立门户。板桥为世人称道的,正是他表现出来的独特艺术风格,一种敢于表现自我、表现生活的创新精神,更重要的是,褒扬了板桥以民为本、济世救民的人格魅力。这种执著、大胆的创新精神正是我们今天应该继承发扬的优良品质。

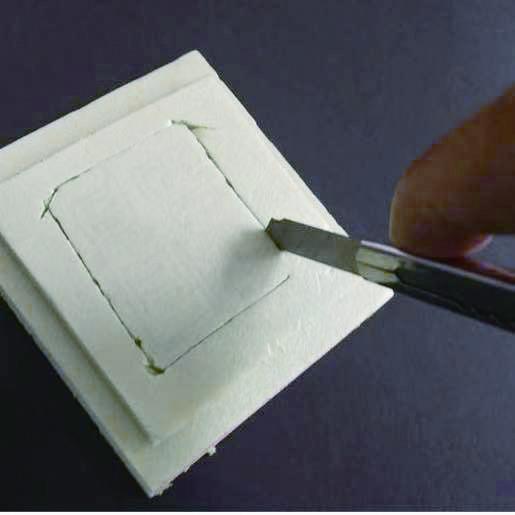

郑板桥为官时,曾刻下“恨不能填满了普天饥债”一印,七品小官,一世清明。为了让学生领悟板桥以民为本的亲民思想,我们的青年指导教师从他的印章入手,根据学生年龄特点,创新教法,将难以下刀的石料改换成吹塑纸。赏析板桥印章的同时,让学生摹写印文,镂刻吹塑纸,再油印印文,达到了很好的教学效果。

五、结语

总之,抓住美术课题研究的核心,不离美术主线,节上生枝,精心设计,细心观察,耐心引领,全心探究,执着创新,让教科研成果与课堂教学深度融合,是课题研究的重要任务。依据学生的年龄特点,合理设置“板桥书画艺术赏析校本化实践研究”课题的教学内容,引领学生自主探究、学会学习、继承创新、开拓未来。