浅析玉米螟幼虫发育质量与繁殖力关系

2020-02-08张彦彦

张彦彦

摘要:本文通过研究玉米螟幼虫大小、重量、钻蛀时间、化蛹羽化时间和数量,以及产卵量和危害率等因子相关关系,准确掌握玉米螟化蛹羽化时间,为玉米螟的预测预报提供准确依据,科学有效的指导防治,减少盲目用药。

关键词:玉米螟幼虫;发育质量;繁殖力

近几年双城区玉米机械收割面积逐年增多,玉米螟越冬场所等发生了一系列变化,但是玉米螟的发生危害程度各年份也有所不同,为了验证玉米螟发生程度与多因子关系,通过“玉米螟行业项目研究”进行了一系列的试验,此子试验是研究玉米螟越冬幼虫发育质量对第二年玉米螟化蛹羽化是否产生影响,对玉米植株危害率和秋季越冬基数是否有影响。

1 试验目的

通过研究玉米螟越冬幼虫的发育质量与第二年春季化蛹羽化以及羽化出成虫的产卵量和秋季危害率的关系,为了更好地掌握双城区玉米螟春季化蛹羽化时间和秋季越冬幼虫质量和数量,及时准确地做出玉米螟发生趋势预报分析,科学有效地指导防治,减少盲目用药。

2 试验设计

2.1 幼虫发育质量测定

2.1.1 幼虫来源和分类

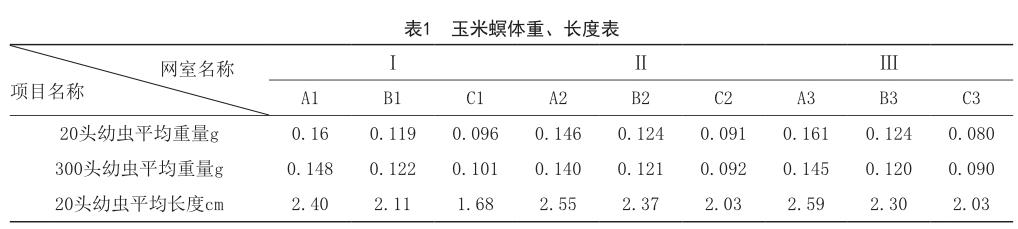

根据历年双城玉米螟化蛹羽化时间,5月中旬玉米螟越冬幼虫复苏后化蛹前,在新兴镇新华村去年秋季收获的玉米秸秆垛内剖查正常越冬的3 300头玉米螟幼虫。直观看根据虫体长短分出大、中、小三个标准,标记为A、B、C,每个标准三次重复,分别标记为A1、A2、A3;B1、B2、B3;C1、C2、C3。每个重复分别查出20头幼虫,逐个用标本针固定测量长度,分析天平称量重量,计算出每头的平均数。每组剩下的300头幼虫集中称重,计算出重量平均数。

取虫地点为新兴街道新华村,能够代表双城区玉米螟整体发生和发育水平。取到的幼虫根据发育情况分为三类,分别标记为A、B、C,试验设计为三次重复,重复下分亚组,亚组分别记为A1、A2、A3、B1、B2、B3、C1、C2、C3。分别测量每个亚组别幼虫的长度、重量。详见表1。

2.1.2 幼虫钻蛀时间测定

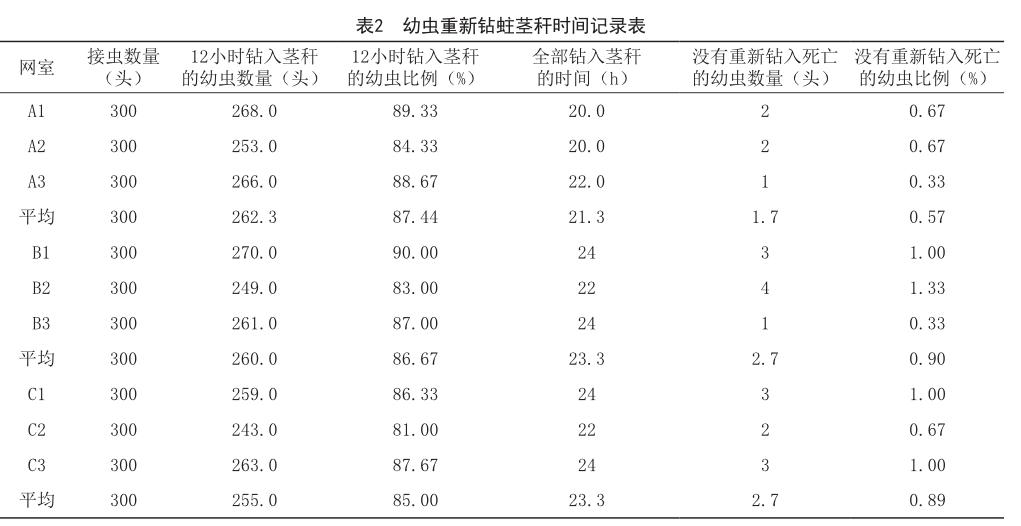

扒取玉米螟幼虫的同时准备25-30cm长度的玉米秸秆,去掉部分表皮,放入直径55cm的盆中,每个盆里能放准备好的240根玉米秸秆,一共准备9盆,分别标记为A1、A2、A3、B1、B2、B3、C1、C2、C3做好标识。

把取回的幼虫每个标准分出300头,分别放于对应的盆内,用小喷壶喷洒少量水,保持一定湿度,上面用细一点的纱网罩住,防治幼虫爬出来,观察幼虫重新钻蛀玉米秸秆的时间,详见表2。

2.1.3 幼虫室内饲养,观察化蛹羽化

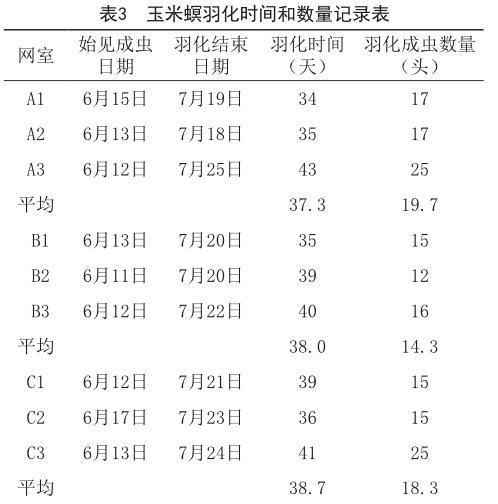

24小时后幼虫全部钻入茎秆内,把秸秆取出来放入同样置于养虫室的相应网室中。网室用6.0cm钢管焊接而成,长、宽、高各1.0m,外面罩上纱网(纱网是黑龙江省植检植保站定制)。每天用小喷壶喷洒两遍水,保证网室内湿度,同时开窗通风,让网室内的气候条件尽可能地接近自然环境。

每天观察网室内幼虫化蛹羽化进度,6月11日,B2网室羽化第一头成虫,详见表3。

2.2 繁殖力测定

2.2.1 建立网室

田间建立长、宽、高分别是5.0m、2.6m、3.0m,用直径为3.3cm、6.0cm、4.0cm三种钢管焊接而成的养虫大网室9个,所有网室全部罩上纱网(纱网是黑龙江省植检植保站定制),标记对应室内养虫小网室。

2.2.2 网室接虫

室内9个小网室羽化高峰期的成虫每天都用扑虫网把羽化的成虫转移到田间相对应的大网室,每个网室接虫雌雄各5头。

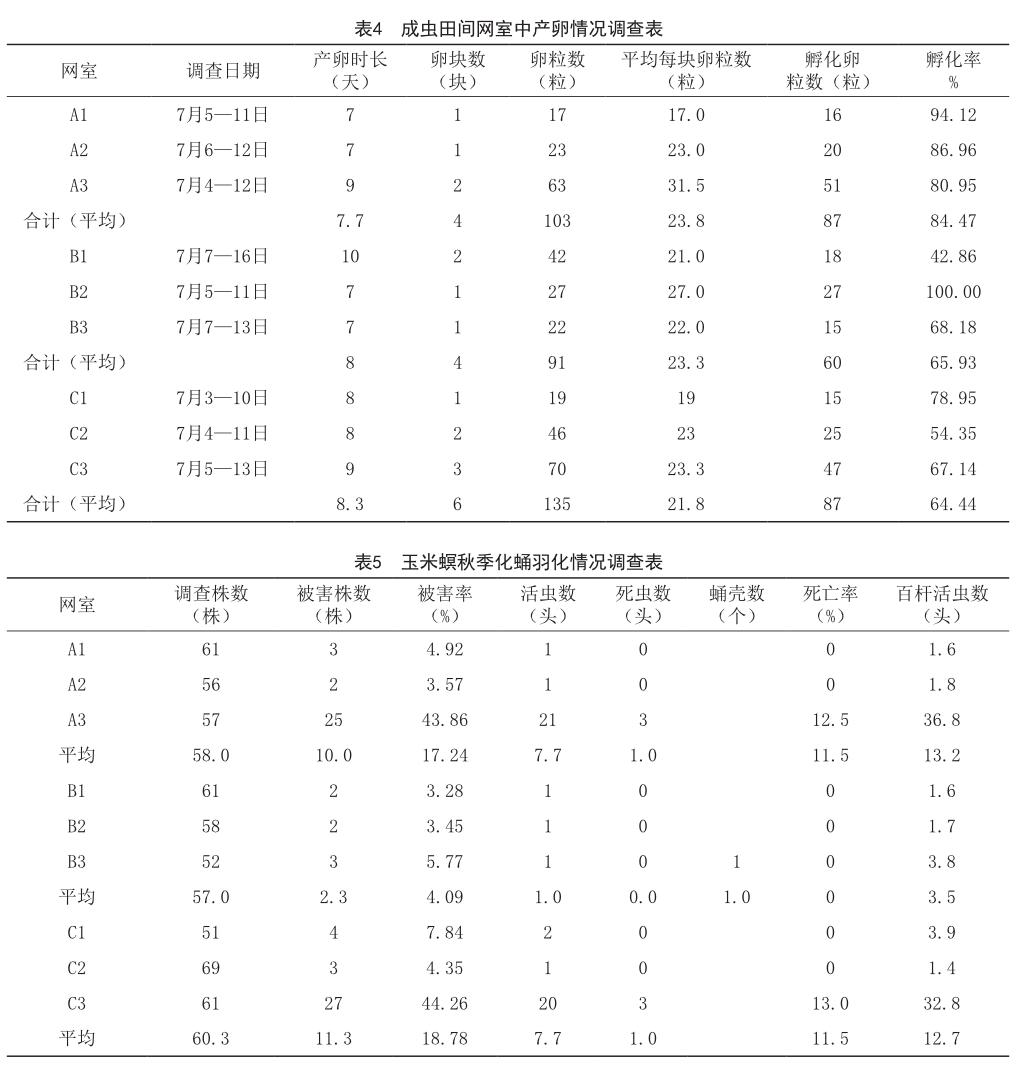

2.2.3 产卵量和孵化率调查

第一天接虫后,每天对网室内所有玉米植株进行调查,查看玉米螟产卵情况,包括卵块数量、每块卵块卵粒数,调查截止时间是连续3天没有新产卵块,先产卵块全部孵化结束为止。每块卵块都做好标记,记录孵化情况。详情见表4。

2.2.4 秋季危害率调查

9月22日调查每个网室内玉米植株的被害率,把9个网室内被危害的玉米植株全部剖秆,调查活虫数和死虫數,计算出百秆活虫和死亡率。详见表5。

3 试验结果和分析

3.1 幼虫发育质量结果分析

各数据方差分析结果见表6,秋季越冬幼虫的虫体大小和重量差异较大。A发育质量好,三次重复平均,20头幼虫平均重量0.156g,平均长度2.513cm,300头幼虫平均重量0.144g;B发育质量中等,三次重复平均,20头幼虫平均重量0.122g,平均长度2.260cm,300头幼虫平均重量0.121g;C发育质量差,三次重复平均,20头幼虫平均重量0.089g,平均长度1.913cm,300头幼虫平均重量0.094g。

玉米螟大、中、小平均体重差异显著,平均长度差异显著。

3.2 幼虫钻蛀时间结果分析

玉米螟幼虫重新蛀入秸秆的时间,三个标准都在20-24h之间,观察过程中发现,发育质量不等的各组幼虫放入盆中12h,A组三次重复87.44%的幼虫重新钻蛀到玉米秸秆中,B组三次重复86.67%的幼虫重新钻蛀到玉米秸秆中,C组三次重复85.00%的幼虫重新钻蛀到玉米秸秆中。继续观察,记录幼虫全部重新钻入时间,A组幼虫重新钻蛀到玉米秸秆中三次重复平均时间是20.1h,B组幼虫重新钻蛀到玉米秸秆中三次重复时间平均是23.3h,C组幼虫重新钻蛀到玉米秸秆中三次重复平均时间是23.3h。接虫的死亡比例分别是:A组幼虫三次重复平均死亡率0.57%,B组幼虫三次重复平均死亡率0.90%,C组幼虫三次重复平均死亡率0.89%。三组幼虫接虫死亡率都很低。

玉米螟幼虫12h内重新钻蛀茎秆的数量A、B、C各标准差异不显著;全部钻蛀茎秆时长,A和B差异显著,A和C差异显著,B和C差异不显著;没有钻蛀茎秆的死亡幼虫的比例A、B、C三个标准差异不显著。

3.3 幼虫室内饲养结果分析

室内网室接虫饲养玉米螟幼虫羽化时间各组平均始见蛾时间基本一致,A组羽化始见时间是6月12日,B组羽化始见时间是6月11日,C组羽化始见时间是6月12日。各组平均羽化时间长短略有差别,A组三次重复平均羽化时间是37.3天,B组三次重复平均羽化始见时间是38.0天,C组三次重复平均羽化始见时间38.7天。平均羽化出成虫数量从记录数据看B组羽化出成虫略少,三次重复平均羽化成虫14.3头,A组三次重复平均羽化成虫19.7头,C组三次重复平均羽化成虫18.3头。

三个平均的幼虫室内饲养羽化时长和羽化成虫数量差异不显著。

3.4 产卵量和孵化率结果分析

三个平均玉米螟成虫首次产卵时间和卵期差别不大,A组7月4日首次产卵,三次重复平均产卵时长7.7天,B组7月5日首次产卵,三次重复平均产卵时长8.0天,C组7月3日首次产卵,三次重复平均产卵时长8.3天;产卵量略有差别,单块卵块卵粒数差别不大,A组三次重复共产卵块4块,总卵粒数103.0粒,平均单块卵粒数23.8粒,B组三次重复共产卵块4块,总卵粒数91.0粒,平均单块卵粒数22.0粒,C组三次重复共产卵块6块,总卵粒数135.0粒,平均单块卵粒数21.8粒;孵化率差别较大,A组三次重复平均孵化率87.34%,B组三次重复平均孵化率70.35%,C组三次重复平均孵化率66.81%。

方差分析结果:A、B、C三个平均产卵时长、产卵量和孵化率差异不显著。

3.5 秋季危害率结果分析

玉米植株被害率,A、B、C三个平均值差别不大,网室间差别较大,A3网室和C3网室植株被害率高,分析原因是这两个网室玉米螟幼虫存活率高(前期调查A3和C3网室卵块孵化率不高),幼虫孵化期受气候条件影响较大,当时7月3日-20日连续15t有降雨,这两个网室通风比较好,相对湿度适宜玉米螟幼虫存活。

幼虫死亡率除了A3和C3网室相对虫量大,有死亡幼虫外,其他网室没有死亡幼虫。

百秆活虫A3和C3網室分别是36.8头和32.8头,其他网室百秆活虫差别不大,在1.6-3.9头之间。

方差分析结果:A、B、C三组平均植株被害率、幼虫死亡率和百杆活虫差异不显著。

4 结论

通过试验验证,越冬的玉米螟幼虫如果是老熟幼虫,尽管虫体大小和重量上有差异,重新钻蛀玉米茎秆的时间和化蛹羽化时间及数量上差异不大;虫体大小不同,重量也不一样,但是对羽化出的玉米螟成虫产卵时间、产卵量和卵块孵化率以及秋季玉米植株被害率、百秆活虫数等影响不大,玉米螟幼虫质量因子与危害率没有相关性。

参考文献

[1] 张长成.昌江县玉米螟绿色防控技术的应用[J].农业科技通讯,2019(11):219-221.

[2] 刘永杰,李卫兵,陈梦成.七种杀虫剂对玉米螟的田间防效比较[J].农业工程技术,2019(32):29+32.