认知语法视角下“要”的语法化和主观化

2020-02-05周影星

周影星, 王 军

(苏州大学 外国语学院,江苏 苏州 215006)

在现代汉语中,动词“要”具有多种含义[1]1525,并且这些含义对应各种词类,分别是实义动词“要”,表示“求取,索取”;情态动词“要”,表示“应该”;连词“要”,表示假设“如果”。此种词类演变的过程被称为“实词虚化”或者“语法化”。Kurylowicz将语法化定义为“从普通词汇向语法标记转化或从一个语法标记向多个语法标记转化的过程”[2]。依据此定义,语法化过程可被分为两个阶段,即初次语法化阶段和二次语法化阶段。目前,学界主要关注初次语法化阶段,探讨其背后的语用认知理据,但对二次语法化阶段关注不足[3]。

“要”作为出现频率最高的情态动词,常常被作为语法化的研究对象[4-5]。情态动词“要”呈现多义性[4],对其语法化过程的研究应侧重于初次语法化阶段。研究发现,主观化是其语法化的重要途径之一[5]。但是,对于主观化是否存在于“要”的二次语法化阶段,目前尚未有定论。因此,笔者拟从Langacker认知语法的入场识解理论出发,藉此探究动词性“要”的语法化和主观化过程;依据词类将动词“要”划分为三类:实义动词、情态动词和连词,探究动词“要”各词类的识解过程,并重点分析其二次语法化阶段,即情态动词内部的语义演变和由情态动词向连词的演变,探讨“是否随着语法化程度加深,主观化程度会加深”这一问题。

一、 文献综述

(一) 有关语法化和主观化的研究

近年来,语言的主观性和主观化深受学者重视[6-8]。语言的主观性是指说话人在所用语言中表现的“自我”成分,即说话人在语言使用过程中表明自己的立场、态度以及感情,留下自己的印记[9]。所谓的主观化就是语言主观性的历时对应物,即语言为表现这种主观性而采用某种相应的语言形式或者经历相应的演变过程[10]。

20世纪80年代后期,学界开始从历时和共时两种研究视角对语言的主观化进行系统研究[11]。历时研究以Traugott为代表人物,共时研究则以Langacker为代表人物。这两种不同的研究视角反映出两种对主观化的不同看法。Traugott主要是从说话者表达的角度讨论语言主观性的形成与演变[12]47,而Langacker则从语言使用者(说话者或听话者)概念化的角度探讨语言识解的主观性,并且认为语言本身没有主客观性之分,主客观性只存在于语言识解过程中[6-7]。笔者认为,说话者在表达时难免会带有个人印记,语言的主观性是其本质特征,并且语言的主观性有强有弱。

语言的主观化往往与语法化联系在一起。但就其两者关系而言,学界还没有达成一致看法。Traugott提出“主观化是否必然存在于语法化过程中”是一个值得研究的问题,并认为在语法化过程中必然存在主观化[12]46。然而,Traugott又提到并非所有的语法化过程都会涉及主观化过程,主观化更有可能发生在初次语法化阶段[13]。这一观点在Norde的研究中得到证明[14]。但Narrog认为在语法化过程中,去主观化或者客观化只是一种特殊现象,往往涉及抽象意义[15]。国内对主观化和语法化的研究主要围绕时体范畴,学者发现语法化过程往往伴随主观化[16]。但是国内语法化研究较少关注二次语法化阶段,因此对于语法化和主观化的关系问题,学界仍旧没有确切答案。

(二) 有关“要”的语法化和主观化研究

国内围绕“要”的语法化和主观化研究取得了一些成果。初期研究者多结合历时语料,考察“要”的语法化路径。战国时期,“要”是一个多义项动词。其内部的多义基础,加上外部句法结构和语境的制约,使得动词“要”于汉代开始语法化为能愿情态动词“要”,后才有连词“要”的用法出现[17-18]。有研究者对比了汉语“要”和英语“will”的语法化和主观化路径并指出,无论是在汉语中还是在英语中,语法化程度和主观化程度均呈正相关[19]。

共时研究主要关注语义分布,并试图从语用、认知、语境等角度分析“要”语法化的动机。古川裕讨论了“要”由动词到连词的语法化途径,指出“非现实性”是“要”类词的语义核心,并认为语义上的“主观性”和“非现实性”是这一系列语法化途径的语法动机[20]。基于“要”的共时语料,研究者发现助动词“要”具有三类情态:意愿情态、义务情态和认识情态,并且主语生命度、连用成分属性以及语体特征影响助动词“要”的语义选择[21]。杨丽梅借助认知语言学的情境植入理论,讨论了情态动词“要”的情境植入功能,总结出“要”在根情态向认识情态的演变过程中,其情境植入程度逐渐加深[22]。这些研究仅是描述了“要”在初次语法化阶段的结果,即作为助动词或情态动词“要”的语义特征、语义分布及语义选择,没有涉及到二次语法化阶段,并且对其语法化动机的“主观性”关注不足。

部分有关二次语法化阶段的研究开始关注主观性以及主观化在语法化过程中的作用,但对主观化的理论缺乏详尽描述。白解红、石毓智探讨了“要”作为将来时标记向认识情态功能的演变,指出主观性在其过程中的重要作用[3]。与郑敏研究发现一致,语法化过程常常伴随着主观化,并且主观化程度会随语法化程度的加深而加深[16]。同样,莫启扬、文旭讨论了“要”从动词到助词再到连词的主观化,总结出认知语法视角的主观化本质上是相关关系的去时间化[8]。

语法化与主观化密切相关,但在初次语法化阶段和二次语法化阶段中主观化是否一直存在,学界对此没有定论。以往有关“要”语法化和主观化的研究往往过多关注“要”的语境,关注其语言使用环境的主观性,对“要”本身的关注较少。因此,笔者借助认知语法的入场识解理论,关注“要”本身的主客观识解问题,试图回答在两次语法化阶段中“要”的主观化问题。

二、 入场识解理论

(一) 主客观识解与主观化

在认知语法中,表达式的意义不仅取决于概念内容,还与识解方式有关。认知语法将观察活动类比概念化活动:表达式表达的概念内容相当于观察对象,位于台上,而概念化主体对台上的概念内容加以识解。因此,识解就是概念化主体观察台上客体的一种视角(perspective)。Langacker通过“戴眼镜和摘眼镜”的例子来说明主客观识解:“我”戴上眼镜观察事物时,眼镜属于视觉系统的一部分,位于台下,此时眼镜得以主观识解;但是当“我”拿下眼镜细细观察时,此时眼镜成为“我”观察的主体,位于台上,眼镜得以客观识解。因此,主客观识解与“台上台下”密切相关[6]。Langacker认为当某一实体被隐性表征,即位于台下时,它构成了概念化的平台,对其识解最为主观,而当某一实体成为注意的焦点,位于台上充当概念化对象时,对其识解最为客观[23]。主观化就是指某一成分从客观识解演变为主观识解的动态过程,即某一成分逐渐从台上退隐至台下的过程。

(二) 情态动词入场与主观化

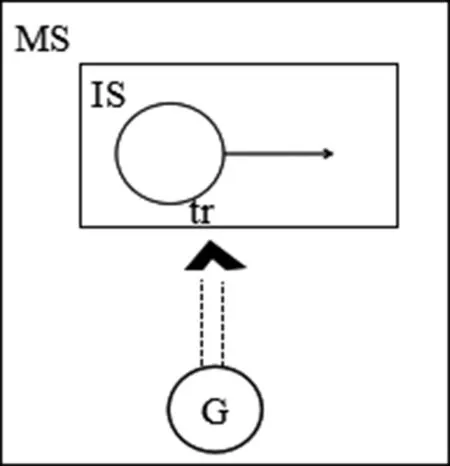

许多情态动词都是从实义动词演变而来,如情态动词“will”是由实义动词“想要”演变而来,情态动词“may”最初表示“使主语具有某种能力做某事”。这些源动词多具备某种特性,能够赋予其射体某种倾向性,或者某种“力”(potency),能够使其射体指向界标[24]。图1表示了源动词的“力”的发生作用过程。

图1 源动词(1)tr表示射体(trajector),lm表示界标(landmark),IS表示直接辖域(Immediate Scope),MS表示最大辖域(Maximal Scope),G表示场境(Ground)。图2-7同。

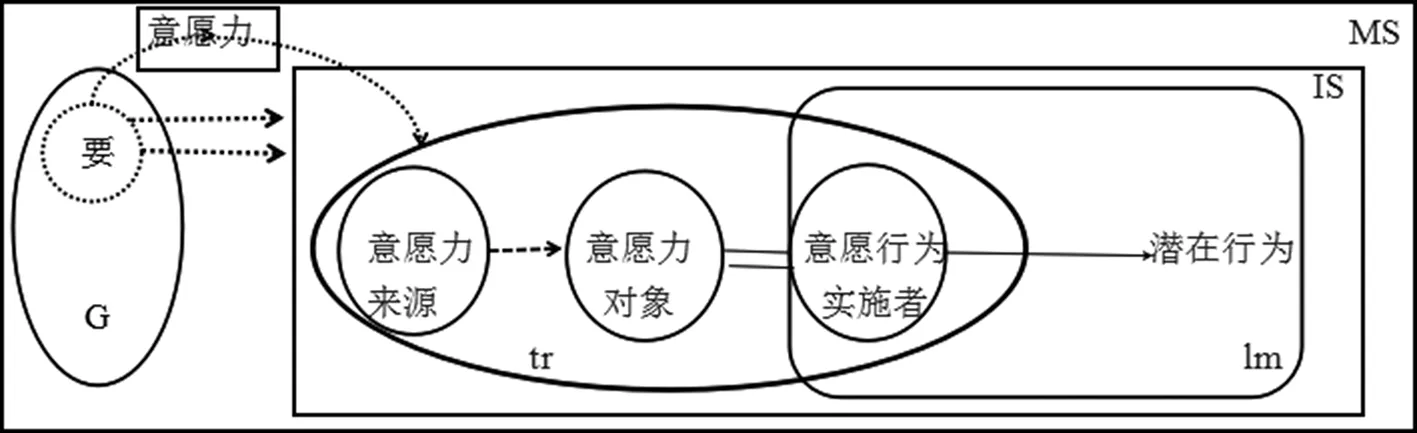

在图1中,双虚线箭头表明这种力引起射体向界标移动,虚线对应线表示射体既是力的来源也是力的作用对象,同时也是界标中潜在行为的主体。这些源动词带有“力”的特征,能够导致某种潜在行为的发生,由此源动词具有动力性(dynamic force)和将来指向(future orientation)这两种特征[6]。这些特征也是源动词能够语法化为情态动词的重要内在特征,语法化的情态动词在某种程度上也具备这样的特征。与源动词相比,情态动词属于入场成分,位于台下,寓于场境G中,获得主观性识解,如图2所示。但是,位于场境的情态动词与台上仍有联系。情态动词内部蕴含“力”的特征,其力的作用对象仍位于台上,即情态动词内部的某一维度仍旧得以客观识解。

图2 语法化了的动词

情态动词和源动词本质上都是动力性的。情态动词唤起的力的概念更为抽象,对其识解更为主观[6]。源动词语法化为情态动词,动词性成分由客观识解演变为主观识解,这就是情态动词的主观化。情态动词的语法化除了体现在其动词性成分主观识解上,还表现在主语控制力不断减弱上[22]。

三、 “要”的语法化和主观化分析

不同词类的“要”内部均有“力”的特征,这成为讨论“要”语法化和主观化的基础。由于动词的概念原型涉及参与者在“动力性”事件中的能量交互[6],因而笔者主要分析不同词类“要”涉及的力的参与者,即力的来源和力的作用对象,以及这种力引发的潜在行为过程。依据认知语法的入场识解理论,笔者从收集的语料入手(2)本篇文章涉及的所有语料均来自BCC现代汉语语料库。,讨论不同词类“要”中力的来源、作用对象、潜在行为过程这三个要素的入场情况,即分析它们在入场识解过程中是居于“台下”还是“台上”,以此判断哪些要素获得主观识解,哪些要素获得客观识解。

(一) 实义动词“要”的识解

根据《现代汉语词典》,实义动词“要”有三种用法:希望得到;因为希望得到或收回而有所表示;请求[1]1525。这三种用法均含有“意愿力”。以下例句分别对应这三种语义。

例1:保姆到她的房间里去,她要鸡蛋、要排骨、要牛奶。

例2:我现在也不向你要草案。

例3:她父亲要她写一篇“检查”,她推不掉,就写了出来。

源动词“要”蕴含一种意愿力,该意愿力来自主语且作用于主语,如在例1中,主语“她”内部有“希望得到鸡蛋、排骨、牛奶”的意图,促使“她”做出某种行动,即发出“向保姆索要鸡蛋等”的行为。由此可见,动词“要”出现的句法环境有两种:即“S+要+N”,如例1和例2;以及“S+要+NV”,如例3。前者和后者的区别主要在于“意愿力”引发的潜在行为的施事者指向不同,“S+要+N”中潜在行为的施事者是主语,而“S+要+NV”中潜在行为的施事者是“要”的宾语。但就源动词“要”本身而言,其意愿力的发生过程是一致的,即来自主语并作用于主语,并引发相关的潜在行为。源动词“要”的概念识解如图3所示。

图3 源动词“要”的概念识解

如图3虚线箭头所示,意愿力来自射体即主语,且作用于射体,并且促使射体向界标移动,即引发与射体有关的潜在行为。源动词“要”意愿力的交互发生过程中没有涉及任何场境的成分,即其力的来源、作用对象和潜在行为均位于台上,都获得客观识解。另外,源动词“要”蕴含的意愿力与主语密切相关,而且主语对“要”后的宾语具有很强的主语控制力。通过分析发现,源动词“要”意愿力涉及的三个要素均位于台上,即其交互发生的过程都位于台上,由此,源动词“要”获得客观识解。

(二) 情态动词“要”的识解

当动词“要”后的宾语由名词转变成动词时,源动词开始语法化为情态动词“要”。由于源动词“要”本身蕴含一种意愿力,情态动词“要”的基本情态力,即根情态力,就是一种意愿力。根据这种意愿力的发生过程,可以将根情态“要”分为“意愿情态”和“道义情态”,如例4和例5。

例4:我要找校长。

例5:你要多吃水果。

在例4中,意愿力来自主语且作用于主语,即“我自己有找校长的意图”;在例5中,意愿力来自于外界并作用于主语,如医生说“你要多吃水果”,此时“医生有要病人多吃水果的意愿”。例4中的“要”被称为意愿情态动词,即描述主语的意愿力,例5中的“要”被称作道义情态动词,即表述外界施加于主语的义务要求[22]。根情态动词“要”凸显两个过程,即情态力的发生过程和情态动词后主要动词表示的潜在行为过程。笔者依据这两个过程,讨论情态力的入场、发生以及潜在行为,分析情态力涉及的各要素的识解情况。

1.意愿情态动词“要”的识解

意愿情态动词“要”表示参与者自发地实施某种行为。因此,意愿情态动词“要”的主语是有生命的物体且对其谓词性宾语控制力强;由于“要”其后的动作多指向将来,“要”常与意愿动词“打算/想”等连用;而且由于主语具有自发性,“要”后的动词短语常是自主性谓语动词,如例6和例7。意愿情态动词“要”的概念识解如图4所示。

图4 意愿情态“要”的概念识解

例6:他想要分析这场人类戏剧和冒险。

例7:程姥姥要帮助他,他也不肯。

意愿情态动词“要”的意愿力的发生涉及意愿力的来源、意愿力的作用对象以及意愿潜在行为的施事者。尽管情态动词“要”本身位于场境中,但是其意愿力通过这几个要素得以入场。如图4,意愿情态动词“要”的情态力来源于射体且作用于射体,而且其引发的潜在行为的施事者也是射体,意愿力的来源、意愿力的作用对象和意愿行为的施事者三者实现了角色的融合统一。因此,即使意愿情态“要”位于台下,但是其意愿力涉及的三个要素均位于台上,“要”内部要素均获得客观识解,即意愿情态动词“要”的主观化程度较低。

2.道义情态动词“要”的识解

道义情态动词“要”同样体现意愿力。但不同于意愿情态动词,道义情态动词的意愿力来自于外界,道义情态动词“要”的主语受到外界意愿力的影响,获得义务力,即出于外界的意愿,主语应该或必须实施某种行为。这种外界的意愿力主要来自于社会道德、自然规律、说话者权威等,强调主语实施某种行为的义务。因此,道义情态动词前常有“应该、必须”等语气副词,如例8和例9。

例8:学徒要尊重老师,多替老师干零碎活,要勤学好问。

例9:他认为,媒体应该要致力于建立一个更公平的世界。

在例8中,社会道德规范要求“学徒尊重老师,勤学好问”,学徒出于外界的约束,必须实施“尊重老师,勤学好问”的行为;在例9中,说话者具有某种权威,具有一种“媒体建立更公平的世界”的意愿,而媒体迫于外界权威或出于责任,必须履行“建立公平世界”的义务。因此,道义情态动词的意愿力来自外部,强调主语义务力。道义情态动词“要”的概念识解如图5所示。

图5 道义情态“要”的概念识解

在道义情态动词“要”中,义务接受者和义务施事者实现角色融合,均由射体充当,位于台上;但义务来源寓于场境之中,位于台下;概念化主体对于义务来源这一要素的识解是主观的。对比意愿情态动词,道义情态动词中的情态力来源寓于背景中,概念化主体需要调用情境中的元素,完成对“要”的全面识解。因此,对比意愿情态动词,道义情态动词“要”的识解主观化程度加深。

3.认识情态动词“要”的识解

情态动词“要”不仅可以表示意愿力,还可以表示认识力,即情态动词“要”可以分为根情态和认识情态[22]。认识情态动词“要”主要涉及说话人对情态力的评估。认识情态与说话人的知识密切相关。此时,情态力不涉及引发潜在行为过程,而是体现说话人对潜在行为的评价或对其可能性的预测,如例10至13。

例10:新旧思想总是要冲突的。

例11:我发现天空阴暗下来,乌云密布,天要下雨了。

例12:还骂了你女人许玉兰,骂出来话要有多难听就有多难听。

例10中的“要”涉及常识,表示说话人对“新旧思想冲突不可避免”的肯定性推测;例11则涉及说话人对“下雨”这一事件可能性的预测;例12涉及说话人对“话难听”的主观评价。与意愿情态动词和道义情态动词相比,认识情态动词的情态力来源和作用对象模糊。这种认识情态力来自说话者的背景知识或主观看法,而且主要是对整个潜在行为事件的判断,具体作用对象比较模糊。认识情态动词“要”的概念结构中不再含有情态力的施加过程,只有“要”后主要动词短语表示的潜在行为过程。认识情态“要”的概念识解如图6所示。

图6 认识情态“要”的概念识解

位于台上的仅是潜在的行为过程,认识力的发生和作用过程均位于台下。由于认识情态力来源于台下说话人的心理,寓于说话人的知识背景中,概念化主体对这种抽象认识力的识解更为主观。因此,认识情态动词“要”得到主观化识解。

(三) 连词“要”的识解

在“要”的语法化过程中,具有认识情态义的“要”还常常出现在条件复句中表示假设,如例13至例15。

例13:要不信,就去公社看看。

例14:若要听完这段议论,一两个小时是打不住的。

例15:要是你一个人晚了,全场的机器都不能动弹。

此时,“要”充当连词的角色,表示假设,同“如果”,并且“要”时常与“如果”“若”等表示假设的连词连用,如例14。随着语法化进程的展开,“要”的认识情态义逐渐减弱,并最终发展为完全的连词“要是”,如例15。不同于动词“要”,连词“要”连接两个句子,勾画两个言语事件之间的“条件”关系。在概念化含有“要”的条件复句时,概念化主体借助自身的认知能力或者知识,将注意力指向两个带有复杂关系的言语事件。因此,条件复句中的两个言语事件位于台上,而连词“要”本身作为这两个言语事件的关系基底退隐至台下。连词“要”的概念识解如图7所示。

图7 连词“要”的概念识解

在条件复句中,说话者往往更加关注假设之后的结果并非假设本身。如图7所示,在概念化过程中,连词“要”引导的从句中的言语事件充当界标,主句中的言语事件充当射体。连词“要”作为入场元素,不参与台上的互动,仅作为概念化主体识解的两个言语事件之间的关系基底位于台下。因此,连词“要”获得最大化的主观识解。

四、 结论

笔者依据Langacker认知语法中的识解理论,讨论了“要”在实义动词到情态动词再到连词的语法化过程中,概念化主体如何识解各个义项中“力”的三要素,即力的来源、作用对象和潜在行为。利用源动词“要”、情态动词“要”和连词“要”中蕴藏的情态力联系,笔者讨论了力的三要素的入场识解情况。研究发现:

在实义动词“要”中,意愿力涉及的三要素均位于台上,即实义动词“要”获得最大化的客观识解;伴随着语法化程度的不断加深,情态力的三个要素开始逐渐由台上退至台下,隐入场境或者概念化主体的知识背景中,逐渐获得主观化识解;在连词“要”中,情态力三要素全部隐于台下,获得最大化的主观识解。因此,在“要”的语法化过程中,无论是在初次语法化阶段中还是在二次语法化阶段中,主观化一直存在,并且随着语法化程度的加深,主观化的程度也在加深。本研究仅从一个“要”字的语法化展开,有关语法化和主观化的关系问题,有待进一步研究予以佐证。