萤火虫自我的迷失

2020-02-04张晓倩呼翠

张晓倩 呼翠

摘 要: 《带灯》通过带灯这一女性形象在综治办的工作来展现农村基层的种种现象。带灯既不愿与镇政府干部同流合污,又不愿融入麻木、冷漠的村民,她希望以清醒者的姿态观察并参与现实,但却在自我想象的完美情感世界中迷失了自我,最终沦为一个精神人格分裂者,成为一个悲剧人物。

关键词:贾平凹 带灯 爱情悲剧 时代悲剧

贾平凹被海外学者誉为中国当代文坛的“独行侠”,其创作独辟蹊径,作品凝重深沉,语言冷峻幽默,潇洒自如,具有独特的创作个性和审美个性。他笔耕不辍,创作五十多部作品,在荣获茅盾文学奖、美国美孚飞马文学奖和法国费米娜文学奖等奖项,作品以英、法、德、俄、日、韩、越等文字翻译出版二十余种,2003年,还曾获得由法国文化交流部颁发的“法兰西共和国文学艺术荣誉奖”等奖项。贾平凹的小说《带灯》是一部展现农村基层面貌的小说,其中塑造了樱镇一位担任综治办主任的女性形象——带灯。面对繁重的工作和无尽的苦难,带灯把自己的愿望和理想寄托在对元天亮的情感想象之中,元天亮成为她浊世中的精神寄托和寻找光明的一盏灯,不幸的是,带灯在自我想象的理想爱情中迷失了自己,成为一个悲剧人物。本文从爱情悲剧和时代悲剧两个方面,分析带灯在爱情与社会中自我迷失的悲剧性。

一、爱情悲剧——带灯在爱情中的迷失

爱情是作家创作不可缺少的题材。爱情会为生命增加美好的感受,人生中总无法避免失败和痛苦的挫折与困顿,但是一份美好的爱情却可以使人们在一定程度上从这种挫折和困顿中走出来。正如爱情心理学家所证明的那样,爱情不仅足以使沉重的东西变得轻松,也能使人心情愉快。带灯就拥有这样的爱情,她通过追求精神情怀的高质量爱情来释放和减轻生活的沉重,不幸的是这份情感始终只是她自己想象世界之中的,以致最终迷失了自我。

(一)家庭的潜在因素

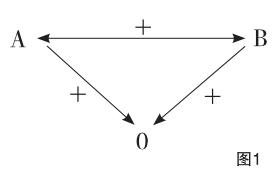

根据社会中的关系平衡理论来分析带灯的爱情关系。如图(1):

A、B代表两个人,O代表某事物,“+”代表“喜爱”,“-”代表“不喜爱”,图(1)所示AB互相喜爱,并且都喜爱“O” ,AB的关系是平衡而稳定的。带灯与丈夫初期爱情就是如上所述的这种关系。“A”代表带灯,“B”代表她丈夫,“O”代表爱好。因为丈夫爱画画,带灯又特别喜欢丈夫画一些梅花兰草之类的画。俗话说爱屋及乌,带灯可能就是具有这种心态才喜欢他,鉴于两人共同的爱好,两个人的爱情处于平衡关系,没有矛盾和裂痕。然而,由于种种原因,也可能出现下述情况,如图(2)所示:

图(2)表示两个人彼此喜爱,但对“O”的态度不同,A、B对“O”的关系是不平衡的,从而影响双方感情的和谐,则A、B的关系出现了不平衡,甚至会导致曾经互相爱慕的关系最终破裂。

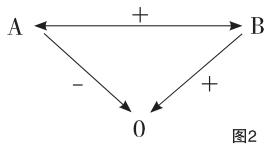

带灯和丈夫感情破裂的潜在因素可从两个典型情节和细节体现出来。一个是丈夫一心想着发财出名当画家,就辞职去省城闯荡。带灯反对,没起作用,也便不再阻止。丈夫一年就回来两次,却总是发生争执,不欢而散。时间久了带灯对丈夫的感情就淡了。

另一个是丈夫从省城带姓毕的画家回来。带灯看不惯他们油乎乎的头发,觉得脏,把丈夫叫到一边,说:“你咋打扮成这样?看看那一年元天亮回来……你才出去了几天,穿一身白,留这么长的头发,怪物呀?”丈夫说:“艺术家么?”带灯说:“屁艺术家!”……带灯要丈夫剪头发,丈夫不剪,要他洗头发也不洗。两个人又不欢而散,带灯说:“我笨狗扎的什么狼狗势?”

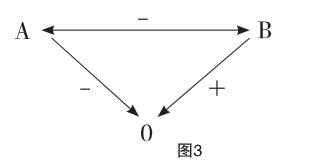

从上两个例子中可以看出两人的价值观、审美观发生着激烈的碰撞。丈夫喜欢的,带灯则非常厌恶,带灯多次规劝丈夫,没有被认可,两人对同一事物的不同态度,成为两人关系破裂的潜在因素。丈夫以时髦的打扮来讨带灯欢心,认为这是给带灯长脸的表现,希望他们成为人们欣羡的城里人形象,而带灯对这件事是极其厌恶的,“脏”“恶心”“屁艺术家”“怪物”等词表现出带灯对丈夫行为极其的不满和厌恶,她甚至开始讨厌丈夫,吵架成为常事。对“O”的不同态度,成为家庭中两人感情破裂的潜在因素,因此两人感情的平衡关系被打破,导致互相爱慕关系的破裂,如图(3)所示:

黑格尔说:“某物之所以有生命,只是因为它自身包含矛盾”,“生命就是不断地解决矛盾”。爱情的生命也在于矛盾和矛盾的解决,这是看待爱情的一个重要的方法论原则。鉴于带灯和丈夫工作、爱好、人生理想的不同,又由于时间和空间的限制,他们一年里大约就见一两次面,双方的矛盾也就无法及时调和。丈夫不能如带灯所想的那样成为带灯在现实生活中和精神层面上的理想伴侣,而带灯也不愿顺着丈夫融入他所生活的氛围。双方都不能够相互理解,以致带灯的这种不满情绪逐渐演变为一种怨恨,所以每次竹子说到姐夫,带灯要么不让提,要么就冷着脸生气了。说到竹子的婚姻大事,带灯说:“是不要急。人在最不能决定大事的年龄时往往决定一生最大的事,容易犯错,你要汲取我的经验教训哩。”竹子说:“姐还有教训?”带灯说:“人整个就糊涂蛋了。”言谈之间透露着带灯对自己婚姻的不满,还蕴含着一丝丝悔意,家庭中的潜在因素成为带灯爱情悲剧的前期铺垫。

(二)带灯的理想爱情

1.爱情作为精神归属与爱的需要

美国著名心理学家马斯洛的“需要层次理论”认为,人的需要分为五个等级,分别是生理的需要、安全的需要、归属与爱的需要、尊重的需要、自我实现的需要。层次最低的需要是生理需要,只有生理需要得到满足才有可能追求更高层次的需要,如归属与爱的需要、自我实现的需要。带灯在经济上的独立性,成为她追求更高需要的保障,与丈夫感情的不和睦,使得她缺乏归属感,所以带灯对自我精神归属和爱的追求是必然的。正如别林斯基说:“爱情,是生活的诗歌和太阳。”带灯守着综治办杂乱沉重的工作,面对现实的残酷、荒谬和人性的冷漠,她的身心备受摧残,但是带灯自我想象的理想爱情,让她对生活充满信心和希望。带灯因偶然的机会给元天亮发了一条短信,信息得到了回复,她有了生活的希望。从此,元天亮便成了带灯的倾诉对象,她就不断地通过手机给元天亮写信,她写给元天亮的信,不仅灵动飞扬,充满诗情画意,韵味深远,且充满一个理想主义者深陷現实牢笼的反思。带灯守着樱镇的山山水水,守着元天亮家的祖坟,坚守一份对理想的执念,元天亮便是她生活中的太阳,给予她生活的希望和对未来的憧憬,是她的光明之路。

带灯对元天亮的爱恋,其实不能归于真正意义上的爱情,如果要归于爱情,那也只能属于单相思或暗恋,而带灯写给元天亮的信,展示的是一种完美和谐的爱情,但在现实中的元天亮和带灯只能是笔友关系。这种完美理想的爱情纯属带灯的自我想象,元天亮是她逃脱现实牢笼的载体,是她自己塑造的一个如神一样完美的人,在他身上附加了自己的理想和愿望,从而创造出的精神归属,这体现出她对完美理想的追求。就像带灯给元天亮的信中所说:“只是我的心突然觉得我是进了你庙里的尼姑。让我在你的庙里精心地修行,边修边行。”带灯对元天亮的爱是一种信仰,是对高尚灵魂的追求、对残酷和荒谬现实的对抗。在自我想象的理想爱情中获得精神归属,实质上体现的是在爱情中的自我迷失。

2.爱情作为自我实现的需要

自我实现的需要是指人们追求实现自我的能力或潜能,能使之完善化。生理需要得到满足,将会促使人们对精神层面的更高追求;物质方面的充裕,将会促使人们关注自己的人生价值。带灯有着崇高的理想和对工作的热情,身为综治办主任,始终关注着自己人生价值的实现。带灯写给元天亮的二十六封信中,表现出对一草一木、溪水流云、花朵、野菜的喜欢,这些美好的事物都是带灯的梦想,是她所追求的理想。带灯美好的梦与残酷的现实形成强烈对比。爱情使人们在所爱的人身上找到自己以及自我存在价值的确认,带灯对爱情的追求,事实上可归结为对理想的追求,是自我实现并获得自我价值认可的需要。带灯努力的自我完善并使自己成为一个值得爱的人,而元天亮就是她塑造的另一个完美理想的自己。带灯在现实中没有用武之地,无法实现理想,元天亮是她自我想象世界中理想的化身。在自我幻想的一人世界里,似乎展现出一种世人皆醉唯我独醒的高尚情操,但可悲的是她已不再清醒,反而病态地迷失于所谓的爱情之中。

二、时代悲剧——带灯在社会中的迷失

每部作品不只是单纯的讲故事或叙述文本,在某种程度上也是对一个时代的反映。贾平凹通过带灯的工作以及生活状态,给读者展现了一个管理制度不健全、基层干部管理不力的病态社会。在这里,带灯不愿与世人同流合污,还要保持出淤泥而不染的高尚情操,终究是不现实的,最后只能沦为疯子,在社会中迷失了自我,白天活在情感想象中,黑夜与疯子为伍。

(一)基层问题

1.乡村干部的精神风貌

《带灯》以樱镇一个乡镇干部的故事来透视农村基层中所存在的问题。带灯身为综治办主任,主要任务就是接待上访,也包括采取暴力的手段阻止上访。说到上访,在王后生形象的塑造上,作者着墨甚多,尤其是审问王后生的那一场景。镇政府干部为了得到二百元的奖励,随意打骂,手段残忍,不断折磨与羞辱王后生。王后生的上访,一方面是替群众上访申冤,同时也有一己私心,有故意闹事和扰乱社会秩序的事实。“我们看王后生也好,很多人也好,你给他一安慰,发点钱他不上访了,过段时间,他又上访了。首次解决不公正,他就觉得自己受委屈了……我反正把它堵在镇里,不让上访,不要构成上访事件就行了,但实际上在上访人的内心来讲,他受到的委屈和不公正没有解决,只是暂时被润滑了一下,暂时被压制了一下”。带灯和竹子的任务,就是阻止王后生任何上访,不论其缘由。竹子因带灯的遭遇,深刻体会到有冤难伸的委屈,从阻止其上访发展为暗示王后生替她们上访。

樱镇干部关心的是自己能不能升迁的问题,对于民众关心的问题,则是能拖就拖,不能从本质上解决,以致老上访户和新上访户的事堆在一起,就如陈年蜘蛛网,动哪儿都落灰尘,成为农村基层的重大问题之一,体现出社会基层管理水平的落后和方式的简单粗暴。动不动就有村民在院子里大骂:“政府还是不是人民政府,端著油篓往外泼呢,却到苍蝇屁股上拧蹭油,你不嫌寒碜?!”乡镇干部的形象在樱镇民众心里不仅可疑,而且可恨,带灯和竹子也不能完全例外。老婆婆曾问竹子,这么好的姑娘咋是镇政府的呢?可见村民对于镇政府欺上瞒下之举极其厌恶,尤其镇政府接待黄书记事件更是将这种欺下媚上的风气体现得淋漓尽致。洪灾发生后,镇政府谎报灾情,隐瞒死亡人数,只报喜不报忧,把老百姓的生命置之不理。干部谋升迁送特产,百姓为蝇头小利争得你死我活,官员们拿着俸禄不办事尽吃喝享乐,最典型的例子就是马副镇长带人把孕妇双亲堵在屋里,用他的话说:“咱总不能白来一趟?就罚上二百元,下山给车还加个油,让大家也吃上一碗面么。”只为满足一己私欲,置百姓于水火。书记认定办厂是樱镇的头等大事,对于薛家和元家争办沙场,工厂管事收礼受贿等问题,镇政府不予重视,导致矛盾演化为元黑眼兄弟五人和拉布兄弟群体斗殴事件。带灯和竹子竭尽全力阻止斗殴事件,却背上办事不利的黑锅,被降职、处罚,离开综治办,这是强大的现存秩序对不肯同流合污者的清除。带灯竭力为群众办事,但一个弱女子能改变这一切吗?在这样的背景下,带灯患上了夜游症,沦为一个精神人格分裂者,在社会中迷失了自我。

2.虱子——社会中的陈习陋俗

(1)灭虱子——带灯对社会中陈习陋俗的清除

《带灯》中多次描写樱镇的虱子,可见虱子已经具有了一定的隐喻意义。白仁宝说:“别人不给你惹上,你也会生的。”带灯说:“我就不生”樱镇除了带灯和竹子所有人都有虱子,所以她提议搞一次灭虱子活动,没有得到响应,灭虱子的事到底不了了之。带灯得出经验,既然改变不了那不能接受的,就接受那不能改变的。她再也没有过任何建议,镇政府分配她干什么,她就去干什么,尽力干好。灭虱子之事的失败表明带灯第一次与社会中陈习陋俗抗争的失败。

带灯无法改变既成的事实,只能适应,所以带灯在夜晚坚持赶回镇政府大院而不在农村过夜。带灯、竹子和九个妇女去东岔沟村摘苹果的事中体现出带灯与社会中不良风气的抗争。带灯以最大的能力去满足所有人,看不惯镇政府干部处事的方法和手段,但又无力去扭转,只能在自己的职责内最大限度地满足民众的愿望并维护好秩序,带灯这种纠结的心理状态和行为方式,构成了她的悲剧。

(2)身染虱子——带灯在社会陈习陋俗下的妥协

自带灯和老伙计一起吃揽饭后,就染上虱子,并且怎么也消除不掉。“带灯是保存着天然的善良,拒绝劣根性的,她努力想置身在现有体制之外,但是她最终抵挡不了,最后她俩身上也有虱子,她是被现实污染了、扭曲了。”带灯对虱子前后态度发生着深刻的变化,从最初灭虱子到染上虱子,从一开始觉得脏,到染上之后不觉得有虱子有多恶心。带灯对社会中不良风气的抗拒,想保持一个独立于世人之外的形象,到最后带灯染上虱子的事实,让我们不可否认,带灯基于生存而对社会恶势力妥协的行为,体现了带灯已迷失在她所厌恶并抗争的世界中。

(二)残酷的世界和人性之恶

以一个乐观者的眼光去看待世界,世界将是一个喜剧;以一个悲观者的眼光去看待世界,世界将是一个悲剧;那么以带灯的眼光去看樱镇,樱镇则是个残酷的世界且充满人性之恶。

1.破坏生态来满足一己之私

带灯是一个生态爱护者,她喜欢樱镇的一草一木,并认为野雉是有灵气的,杀生是要遭报应的。在樱镇,干部以牺牲生态环境来满足一己私欲,书记要建一座无人接手并有着严重污染的大型工厂,樱镇保持多年的风水被破坏,而樱镇村民却活在一片欢乐之中,都认为贫穷的生活将改变,好日子指日可待了,殊不知苦难的日子才刚开始。元黑眼弟兄五人在樱镇作威作福,好事都占全,惹得拉布弟兄不甘心,不服输,厂子还没建,隐患就深深埋下。大家都为自己谋划好前途,办沙场、农家乐,等等,这些都体现了村民在利益面前的人性之恶。

2.村民的麻木与冷漠

文本最后情节高潮部分,作者以浓墨重彩的画笔展示给读者一场鲜血淋漓的群体斗殴事件。无辜的马连翘遭到了惨痛的伤害,村民面对如此惨烈的现状,看客心态十足,没有担忧和悲悯,反而觉得热闹,暴露出人性之恶——民众的麻木与冷漠。村民认为马连翘欺负张膏药的儿媳,他们则成为伸张正义的代表,却不知道在指责中,已融入自己的私心。元黑眼兄弟五人早已成为乡民的眼中钉,办沙厂又捞尽好处,引得全村人眼红、羡慕,最终转为怨恨甚至仇恨。借由马连翘与元黑眼不正当的关系,庸众对元黑眼代表的强者的怨恨转移到马连翘这个弱者身上。村民把马连翘当作发泄仇恨的对象,对她殴打与折磨,人性之恶表现得淋漓尽致。一系列荒唐可笑而又愚蠢至极的行为,体现着人性的麻木和冷漠。村民由严惩施恶之人的所谓正义,最终因为一己之私而转为施恶之人。

村民对拉布院里发生的惨烈厮杀,都袖手旁观,像是看一场惊心动魄的表演,无动于衷且不悲伤的态度,令人倍感荒诞。而马副镇长患病吃胎儿等事件,让人毛骨悚然之余,深觉愚昧与丑恶。文本中樱镇所处的特殊的时代,人性恶的图景不断展开,最终呈现出时代的悲剧。

三、带灯自我的迷失

(一)带灯的自我

弗洛伊德在人格发展理论中将人格结构分为本我、自我、超我三个部分,自我是遵循现实原则,它既是从本我中发展出来的,又是本我和外部世界之间的中介。自我能支配行动,思考过去的经验,计划未来的行动,弗洛伊德称这种合理的思维方式为二级过程思维。带灯把精神情感中的元天亮深埋于心,碍于世俗不向任何人透露自己的情感,连竹子都不知道有关元天亮的秘密。带灯为元天亮寄药,给祖先上坟,等等,都要找一个荒唐的理由,她在世俗中约束自己,控制本我意识的流露,这一切都是带灯自我的表现。在带灯患夜游症之前,自我远远超于本我的表现。

(二)带灯的本我

本我是无意识结构部分。本我是原始的、本能的,是人格中最难接近的,同时又是最强有力的。弗洛伊德把本我比拟为充满激情的陷阱,目的在于争取最大的快乐和最小的痛苦。依照弗洛伊德本我的快乐原则来分析文本,带灯在患病后本我表现得更为突出。

带灯要为元天亮捋菊花做枕头,第二天一大早又因为梦见元天亮回樱镇了她就激动得哭了,以致竹子觉得带灯不但患了夜游症,而且脑子也有问题了。在现实中带灯找不到与自己志趣相同之人,只能在自我想象的精神情感中得到满足,而元天亮就是她心中那个完美的人,实质上是带灯对自己完美主义理想的追求。患病后的带灯展示给人们最真实的自我,她挣脱了世俗和自我的束缚,回归到人的本性,带灯展现给世人最真实的本我状态,也是她沦为疯子的预兆。

曾国藩曾说过,不为圣人,便为禽兽。在帶灯身上,“不为圣人,便为疯子”就可概括她的命运。带灯在精神上坚守一份自我想象的理想爱情,元天亮便是圣人,成为她生活中的信念支撑和理想的化身,但最终带灯自我想象的圣人梦破灭,从一个健康正常的人变为一个精神人格分裂者,疯子便是她最后的归宿。带灯夜游与疯子相遇,没有说话却是嗤嗤地笑,似乎是早已约定好的在这里相见,似乎带灯与疯子已成为亲密之交。带灯在现实社会中格格不入,只能与理想中的元天亮在心灵上达到共鸣,但患病后的带灯似乎在现实中也寻到了知己——疯子。在樱镇这样的背景下,如果带灯要坚持自我,就只有疯掉。或许我们还可以做这样一个推测:原来的那个疯子也曾像带灯一样,在无望苦难的社会中挣扎过、追求过,但他要坚持自我的生存之道,就只有疯掉。

本文主要从爱情悲剧和时代悲剧来论证带灯迷失的必然性。带灯仅凭一人之力无法与社会抗衡,微弱的光亮无法照亮整个世界,注定她毁灭的悲剧命运。关于带灯名字所隐喻的含义,贾平凹是这样阐释的:“萤火虫的这个灯不是火把也不是日光灯,因为它的光就是微弱的,不可能多亮,它没有太阳的光亮,也没有月亮的光亮,也没有一般的灯亮,最终它的命运是悲惨的。”《带灯》塑造的疯子、带灯、元天亮分别就是弗洛伊德人格理论中本我、自我、超我的体现。带灯在现实中不能实现的理想,只能放置在自己想象的世界里,元天亮代表着带灯对完美理想主义的追求,而疯子则是其本我的体现,最后带灯与疯子为伍,是带灯自我迷失的表现。带灯在爱情和社会中迷失的过程,既以一位女性的视角展现农村基层存在的问题,引起人们对农村基层问题的关注,同时也显现出寄望于理想爱情的女性的悲剧性。

参考文献:

[1]贾平凹.带灯[M].北京:人民文学出版社,2012.

[2] 彭聃龄.普通心理学[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[3] 韩鲁华,韩蕊,储兆文,秦艳萍,冯阳.中国现实生活经验故事的叙写——贾平凹长篇小说《带灯》五人谈[J] .延河,2013(3).

[4]林崇德.发展心理学[M].北京:人民文学出版社,2008.

[5] 朱京伟,付国乐. 贾平凹:带灯,中国基层的烁烁荧光——贾平凹开年之作《带灯》由人民文学出版社出版[J]. 出版广角,2013(2).

基金项目: 本文系陕西省教育厅专项科研计划项目“贾平凹作品在日韩的接受研究”(15JK1234)

作 者: 张晓倩,文学硕士,商洛学院副教授,研究方向:中国现当代文学、写作教学;呼翠,商洛学院本科生。

编 辑: 赵红玉 E-mail: zhaohongyu69@126.com