卢沉的中国画发展观

2020-02-04安萍萍

安萍萍

内容提要:卢沉作为改革开放后中国画发展的中堅力量。他先后提出“转益多师、兼容并蓄”及“不拘一格、多元并进”的中国画发展观,主张中国画在现代基础上发展,在继承民族优秀传统的同时,积极吸纳、借鉴各民族的优良文化,以此来丰富和发展中国画。本文结合其作品来重点分析其观念的形成及具体内容。

关键词:卢沉;民族传统;西方现代绘画;融合;多元

卢沉在经历了新中国成立后三十年的主题性绘画创作时期,《机车大夫》和《周总理与清洁工》(与周思聪合作)等都成为时代中的优秀代表性作品。作为承前启后的中年画家,同时也是中国画发展的中坚力量,在改革开放后的社会发展新时期,卢沉也曾在迷茫中摸索。他最初在传统的圈子里学习,在传统笔墨、图式中找寻中国画发展的途径,后来又一下子“钻到现代艺术里面去了”[1]。他以极大的热情和责任心来探索中国画的发展,在反思、理论研究和实践中去寻找出路,并在此过程中逐步形成自己的艺术观,其研究和探索在时代中都是超前的。

卢沉被认为是理论研究型的画家,孙克描述他: “属于性格温厚、英才内敛、 ‘大音希声类型的人物。”[2]卲大箴作为其多年的老友和同事,认为卢沉“是一位在传统功力和创新探索上都颇有成就的画家”,他的思考和研究“是言之有物和有的放矢的,不是纯形而上的‘玄说”[3]11。卢沉在20世纪70年代末即广泛收集国外现代艺术资料, “力求从中找到他们可以吸收的新观念和新技巧”[4]。其时,他对于绘画传承与创新的问题已有了很深的思考,而吴冠中有关“绘画的形式美”及“抽象美”的提出,以及其他画科在形式方面的开拓性探索也在鼓励和启发着他做出行动。他在文章中言: “最近,探讨形式美感的文章多起来了,介绍现代绘画的展览多起来了,以壁画、油画为先导,致力于艺术形式探索的队伍越来越大。这是值得庆贺的可喜现象,中国画也应该跟上勇于探索的时代潮流。”[5]那么,卢沉面对中国画在新时朗的发展创新,他又采取何种态度和方式呢?

一、转益多师兼容并蓄

张少侠和李小山在《中国现代绘画史》导论中写道: “从—个封闭圈开始解体到多元的发展,就是我们称之为现代绘画史的开端。”[6]改革开放后,随着西方绘画及理论的大量引入,业界关于形式美、形式与内容关系的讨论的展开,中国画的现代化逐渐成为关注的焦点问题,传统与创新两者的关系该如何取舍、中国画该如何发展成为摆在画家们面前迫切需要解决的问题。对此,卢沉的理念是“转益多师、兼容并蓄”, “着眼于未来,把视野扩大,努力汲取—切有益的养料”。[5]

他在不断探究与思考的过程中,一方面把目光转向了传统艺术、民间艺术等民族国粹。他认为中国画对于传统的学习偏向于水墨写意,而忽略了对民间艺术、装饰艺术的研究。传统所包含的范围并非只有文人画传统, “民间的东西,也是很优秀的传统”[3]51。民间的剪纸、年画、木刻、彩陶,汉代的画像石以及敦煌的壁画、彩塑,甚至儿童的绘画,都可成为中国画借鉴和吸收的宝贵养料。另—方面,卢沉则把目光转向了对西方现代艺术的学习和借鉴,把融合中西作为中国画现代化的出路。那么,面对西方变化纷呈的现代艺术流派,又有哪些进入他的视野并吸引了注意力?他在文章里分析:“在西方,野兽派、表现主义最先用简化和变形的方法,将自然的形体破坏。立体主义否定焦点透视,把对象的形分成若干视点,予以分解,并置于画面。或打乱正常秩序,重新加以组织。未来派不画静止的自然形态,加入运动与时间的因素。超现实主义,强调潜意识,应用自动性的方法,寻求象征的符号化的形。这里,实物、客观对象只是艺术家借题发挥的材料。实物,可以诱发创造欲望,但不是艺术的主宰和衡量标准。”[3]115这说明,他对野兽派、表现主义、立体主义、超现实主义、未来派等表现出了研究的兴趣。

“现代艺术早已进入构成时代,从塞尚到劳森伯格,形形色色的流派,尽管造型观念不同,艺术主张各不相同,但都十分注意画面的构成美。”[3]134卢沉认为创新的关键是思路的突破,应以—种兼容并蓄的心态来看待中国画的创新。他对包豪斯艺术风格的研究,对康定斯基、保罗-克利、米罗、毕加索、勃拉克等人作品的构成形式和空间分析,都成为他中国画创新可借鉴的形式因素。他选择的这些画派的特征表现为对焦点透视、自然形态、空间、色彩等绘画因素的破坏和重构,以简化、变形、象征性的符号化等方式来破坏自然写实的形态,以此建构新的画面秩序。这恰恰也是传统的水墨写意画常用的艺术处理方法。他说: “中西方绘画虽然面目各异,工具不同,但也有许多共同之处。西方现代艺术也曾受到东方艺术的启发,有些艺术主张与中国的写意画非常相似。德国的表现主义不是很像中国的大写意吗?”[3]195他的选择是主动而有方向性的,把中西两种艺术形态中共通的部分加以研究吸收,从而达到中国画现代化的目的。

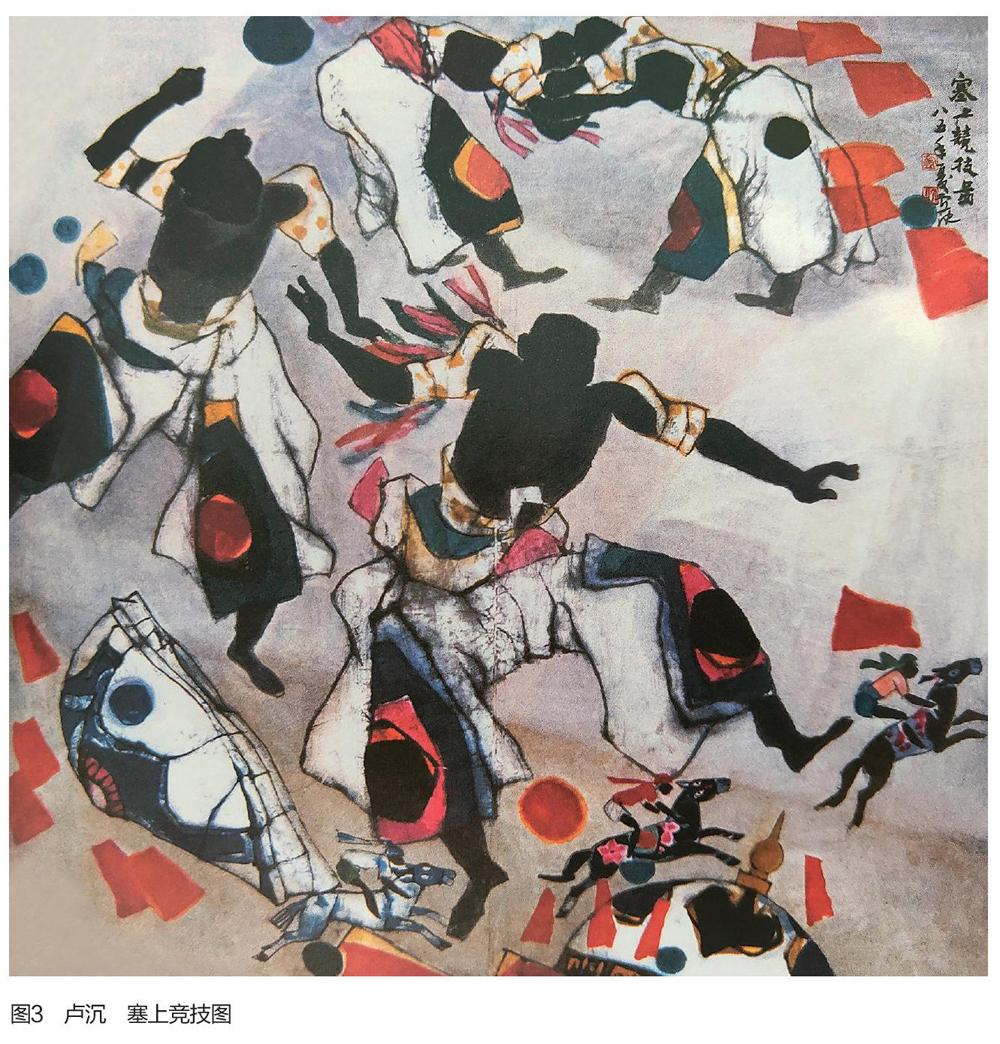

作为—个画家,其研究更有针对性。他所关注的是画面的本体因素以及能迅速为我所用的形式方法,而非其产生的文化历史逻辑背景。其20世纪80年代初的作品,从变得“有些生硬”(自评)的《摔跤手》(图1)到《上访的小老百姓》(图2),再到1985年创作的《塞上竞技图》(图3),画面在造型、透视、空间及色彩的处理上都发生了质的变化,运用了夸张变形、分析构成、意象性色彩等西方现代形式因素。田黎明在文章中回忆道: “记得先生画室墙上挂满了探索试验的小品,以书法为主体的小品,以构成块面为主体的小品,人物造型从具象到抽象的习作,从以人为中心到以画面结构为中心的探索,造型与笔法向着魏碑与‘二王的相互渗透等。”[7]

对于西方现代形式因素,他不仅在创作中实践,同时还将其运用于具体的课程教学中。1 987年,卢沉赴巴黎高等美术学院任客座教授,讲学三个月,回校即开设了水墨构成课[8]。在具体的教学安排中, “参照民间剪纸,做正负形的构成练习”,将“书法、篆刻、瓦当文字作为素材”,来做文字的构成练习。这些体现了他对民间艺术的思考和借鉴融汇。他对民间艺术传统的重视除了自身的感悟之外,在研究西方现代绘画的过程中更加深了认识, “西方绘画之所以与正统绘画拉开很大的距离,其原因是转向民间艺术,转向原始艺术,从中吸收营养”[3]51。此外,他通过分析马蒂斯的《室内一角》、毕加索的《妇女肖像》、凡·高的《向日葵》等作品对物象的处理方法[3]121,来解析、研究西方绘画的构成因素及特征。如在将自然空间转化为画面空间环节,通过勃拉克的作品与实景照片的对比分析,得出其构成特点:单个物体简化为几何形,视点提高,远景拉近,削弱“近大远小”的透视感,房屋数量增加,并做有序性安排,等等[3]1 39。由此可看出其研究的用心与细致。

卢沉能在改革开放后中国画面临创新的时期,迅速地接受并吸收西方现代绘画的因素,这与他受教育的背景是相关联的。首先,他在苏州美专学习期间接受的是西洋画专业教育。校长颜文樑曾于1 928年到1 931年间,就读于法国巴黎高等美术学校,其时,学院派、印象派、抽象派正风起云涌。他从欧洲运回的藏书和石膏像的数量和质量都为当时全国之最[8]。其见识、经历与所学也在不同程度地影响着美专的学生。其次,在中央美术学院学习阶段,从林风眠到徐悲鸿,再到其授业恩师,均有西画教育背景。如蒋兆和、叶浅予、李可染等都强调引西润中,并致力于中国画的创新。因此,卢沉在面对西方现代绘画的时候,态度是开放而积极的。

重视对西方现代绘画的借鉴,并非就“抛弃传统”。对此,他有着清醒的认识,提出中国画的现代化“绝不是要求我们去步西方现代派的后尘,而是要求扎根于民族的独创”[5],在中西交流中去发展,要“找到民族灵魂,而不要计较表面得失”[3]54,并相信中华民族文化对外来文化强大的消化和整合能力。

二、不拘一格多元并进

在中国画现代化的道路上,卢沉不仅提倡“无论古今中西,要为我所用”的学习态度[3]163,同时还呼吁打破统一标准,允许艺术风格多元化。他认为: “多元并进,是水墨画发展的最佳状态,是符合艺术发展规律的必然趋势。”其艺术观的提出是对新中国成立以来的主题性绘画的反思,是改革开放后有关形式的大讨论、强调自我表现的大背景的影响。 “多元化”不仅体现在形式技法的多元,还体现在艺术观念、艺术取向等方面的多元。创作者艺术取向的差异、接受者审美需求的多样、艺术创作本体的创新需求等都对多元化提出要求。他曾说: “我梦想融合中西,形成一种不拘一格、多种艺术手法都能为我所用的超现实的画风,摆脱自然空间观念的束缚,构成理想的画面。”那么如何实现艺术多元并进呢?

(一)打破统一的艺术标准

传统绘画讲究以书入画,笔墨成为品评绘画高下的标准。对此,卢沉认为笔墨是重要的,但还应兼顾其他因素。他在文章中写道:“应把笔墨放在一个适当的位置。讲究笔墨,以书法入画,这是中国画的优良传统,也是历来品评中国画的重要标准,我们不应忽视。但是,我们不能把中国画的传统只归结为笔墨的发展,更不能以笔墨要求来代替艺术作品的创造。”他主张打破中国绘画的唯笔墨论,允许评价标准多元化。“如造型、构图、色调,以至整个画面的艺术处理,必须同样重视。”[5]这也是卢沉对新中国成立后的主题性绘画大一统模式的一种反思,是对现实主义、写实主义标准外的一种多元化要求。而品评标准的多元化,则为艺术风格的多元化提供了条件。

(二)提倡艺术观念的多元

卢沉在20世纪80年代初就提出中国画的创新的关键在于思路的突破,要允许不同艺术观的存在,艺术“最可贵的精神是独创”[3]174。艺术观念,不仅是艺术家对时代、社会的认知与表达,同时也是艺术家在长期实践中建立起来的审美取向和理念。他说:“艺术创造,首先是审美观念上的更新和开拓,而不是形式方法上的改变。”艺术观念改变了,技法也会随之发生改变。而“观念自由是艺术表现自由的内核”[9]。对于当时国画界固守老一套、苏式标准化艺术教育等现象,卢沉主张要革新, “宁可四不像,不能老一套”,认为“没有必要统一认识,可以各显神通”[3]194。他结合自己的创作体会,提出人物画的创新要突破两个认识上的框子,即人物画只能写实,不能变形,以及现实主义的创作方法。

(三)提倡材料技法的多元

卢沉认为艺术观念的多元,必然“进一步突破传统水墨画艺术观念、工具材料相对单一的不足”[10]。继承传统,除了笔墨技法之外,还应提倡研究不同艺术风格的造型手段,探索不同的工具、材料和技法,以此来丰富中国画的传统表现。其1990年所作《清明》,即创新性地运用了拓印的艺术表现手法。对于“不用毛笔或采用喷洒、泼墨泼彩、拓印、拼贴等综合技巧”的水墨画应以多元化的标准来衡量。对于不同技法、材料的作品形成不同的艺术效果,要允许其存在。中国画的现代化,就是“在构思、构图、造型、笔墨、色彩各个方面都要有现代人的情趣”[3]103。在其开设的水墨构成课中设有“技巧与制作”单元,着重研究的是“水墨画工具材料的性能,各种笔墨技法、水墨肌理的试探”,来提高学生对材料、技法的认识。

三、结语

卢沉作为“革新派”的中坚力量,虽然致力于对西方现代绘画的形式和构成研究,但仍固守中國画的笔墨底线,对传统笔墨的研习孜孜不倦。田黎明言其小品画“笔法会于书法之意,行笔随形写意以中锋行草取之”,并提及卢沉论画常引李苦禅语: “书到高度就是画,画到高度就是写。”[7]卢沉也曾自言: “在笔墨问题上,我口头上是改革派,行动上是折中派,骨子上、感情上是传统派。”对于中国画的发展,他认为不取决于毛笔的工具性应用,反毛笔、笔墨、中锋是不必要的,关键在于“笔在谁的手里,有无现代的造型观念”[10]。

作为—个美术教育者,他希望自己的学生能“吃百家饭”, “不忽视值得自豪的民族传统,同时也要熟悉西方艺术”,并能把所学融会贯通。虽然他在观念、形式、技法等方面做出超前的探索,并在画界及专业院校形成广泛影响,但也并非“唯形式论”。他同时更为强调绘画的情感及个性,他说:“画种的界限、民族的界限、地区的界限,都可以打破,唯一必须的是感情、个性、创造。”[3]193无论东方艺术还是西方艺术,最终都是回归到对自身、性灵的追寻上。卢沉在探寻中国画发展的过程中,经历了由内而外,并最终由外而内,回归到对自由、心性的表达上。

参考文献

[1]卢沉,郎绍君,华天雪.卢沉访谈录[J].美术研究.2010( 02):28-32.

[2]孙克.评价周思聪和卢沉的一点补充想法:陈传席兄大文读后[J].国画家,2010( 02):6-7.

[3]刘继潮.卢沉论水墨画[G].合肥:安徽美术出版社.1990.

[4]邵大箴.回忆与怀念:对卢沉、周思聪创新探索的一些认识[J].中国美术馆,2010 (5):44—46.

[5]卢沉.风格的探索和中国画的现代化[J].美术研究.1981( 02):7-9.

[6]张小侠,李小山.中国现代绘画史[M].南京:江苏美术出版社,1986:6.

[7]田黎明.平淡天真真性普照:读卢沉先生小品画有感[J].大匠之门,2013 (1):243.

[8]薛企荧.苏州美专记事四篇[J].艺术学研究,2012(2):536.

[9]卢沉.艺术随感[J].中国书画,2010( 02).

[10]卢沉.不拘一格多元并进[J].美术研究,1999( 02):31-32.

约稿、责编:史春霖、金前文