敦煌本《七阶礼》残卷缀合研究

2020-02-03张涌泉沈秋之

张涌泉 沈秋之

(浙江大学 古籍研究所,浙江 杭州 310028)

《七阶礼》为三阶教的礼忏法,隋信行撰。隋唐之际,佛教的宗派兴起,并各依其所宗经典撰作忏法。三阶教是由隋代僧人信行创立的佛教派别,曾风行一时,但屡遭禁毁,且与传统佛教之间的摩擦不断,因而在唐末便湮没不传,大多数典籍散佚不存。就《七阶礼》而言,唐智昇《开元释教录》卷一八《伪妄乱真录》载有“广七阶佛名一卷”和“略七阶佛名一卷”的条目,但并无内容。同为智昇所撰的《集诸经礼忏仪》卷上收录有两篇未列标题的《七阶礼》,但有可能被后人进行了修改(1)参林世田、杨学勇、刘波《敦煌佛典的流通与改造》,兰州:甘肃教育出版社,2013年,第287-288页。。幸运的是,随着敦煌遗书的发现,包括《七阶礼》在内的一批三阶教经典得以重见天日,为后世研究三阶教礼忏法提供了新的资料。

目前所见敦煌本《七阶礼》写卷数量繁多,但这些写卷不仅传抄形态复杂,且往往与《十方礼》《寅朝礼》等其他礼忏文混抄在一起,由于这些礼忏文结构类似,导致前人的相关定名十分混乱。与此同时,部分写卷残损严重,我们仅凭有限的文字不易判断这些残卷或残片的具体性质。而残卷的缀合则有助于敦煌礼忏文写卷的判定和进一步的整理。

在广川尧敏等学者研究的基础上,杨学勇《三阶教〈七阶礼〉与佛名礼忏》一文通过内容的分析,将敦煌本《七阶礼》分为“七阶佛名经”型和“七阶礼忏文”型两大类(2)参杨学勇《三阶教〈七阶礼〉与佛名礼忏》,《敦煌研究》2016年第1期,第92-101页。,可以依从。通过对业已刊布的敦煌写本文献的调查,我们目前已发现“七阶佛名经”型写卷65号、“七阶礼忏文”型写卷55号,另外还搜集了35号存疑待考残片。在可确定为《七阶礼》的120号写卷中,首尾完整者仅11号,其余109号皆有不同程度的残损。这些残卷或残片颇有本为同一写卷而被撕裂为数号者,如《国图》条记目录指出S.7956V(3)本文中“S.”指英国国家图书馆藏敦煌文献斯坦因编号,图片来自广西师范大学出版社2011年陆续出版的《英国国家图书馆藏敦煌遗书》(简称《英图》)及IDP公布的彩色照片;“BD”指《国家图书馆藏敦煌遗书》(北京图书馆出版社2005-2012年出版,简称《国图》)敦煌写卷编号;“Дх”指《俄藏敦煌文献》(上海古籍出版社1992-2001年出版,简称《俄藏》)敦煌写卷编号;“P.”指《法藏敦煌西域文献》(上海古籍出版社1995-2005年出版,简称《法藏》)敦煌写卷编号。另外,见于卷子背面的文献简称“V”。、BD3422V可缀为一组;《俄藏》指出Дх1048、Дх1233可缀为一组,又将Дх2602V、Дх3813V、Дх3910V、Дх3915V归为一组,但并未完成缀合(后来张涌泉、刘丹《敦煌本〈摩诃僧祇律〉残卷缀合研究》一文介绍了该四号残片的缀合关系,又新缀入Дх3408V)。在此基础上,本文从残字相互契合、内容前后相承、行款格式相同、书风字迹似同、污迹残损相似等不同角度进行比较分析,将30号《七阶礼》残卷缀合为12组,包括“七阶佛名经”型写卷7组,“七阶礼忏文”型写卷5组。现按缀合后写卷的完整程度,依次缀合如下。

一、“七阶佛名经”型残卷缀合

(一)BD10338+BD2844(4)本文中可以直接缀合的写卷用“+”表示缀合关系;不能直接缀合的写卷用“…”连接。

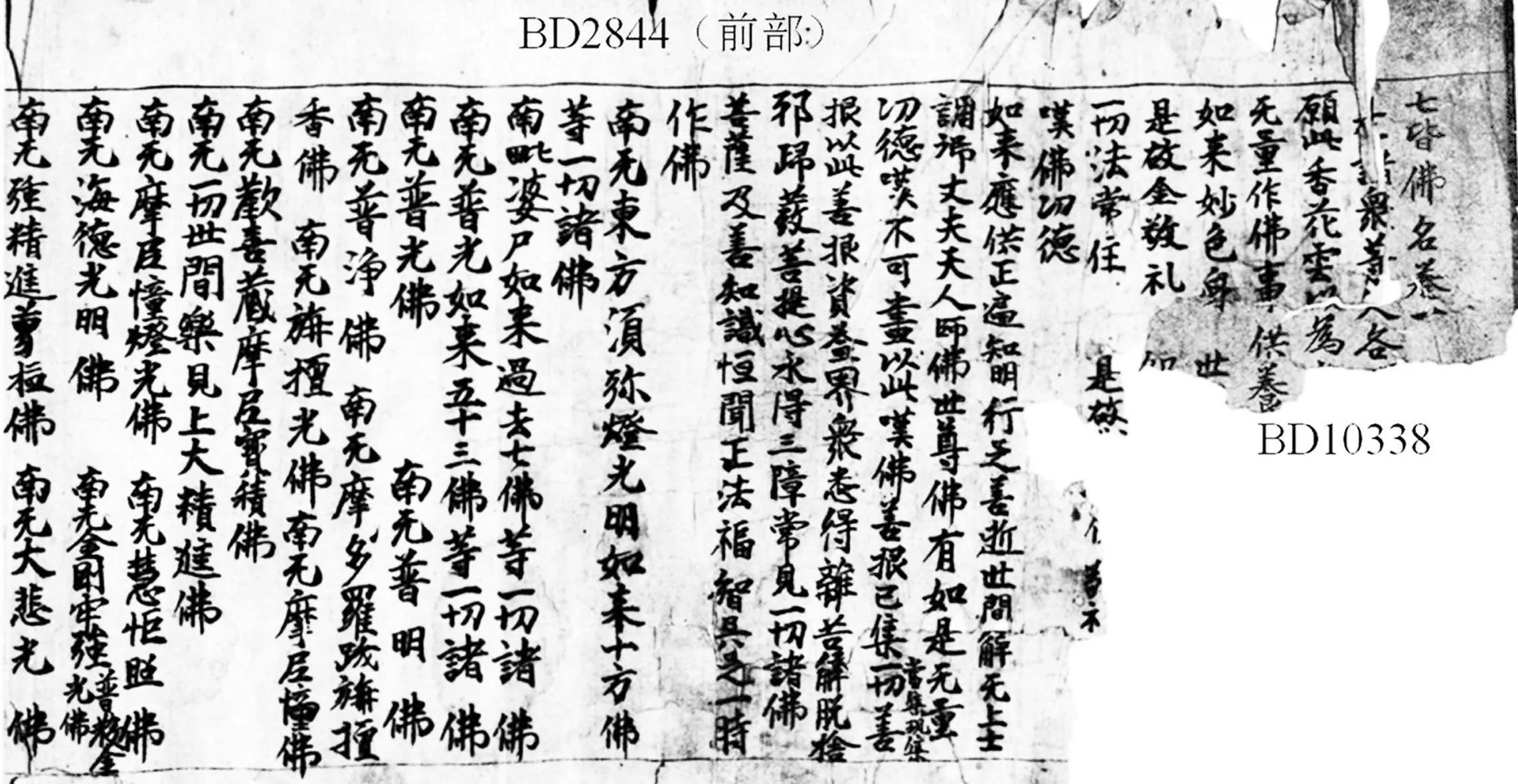

(2)BD2844(北8311;调44)。见《国图》38/272B-275B。卷轴装,6纸。前部如图1左部所示,首残尾缺,存148行,每行16字左右,首6行下残,第6、7行有圆形残洞。楷书。前五纸有乌丝栏。原卷无题,《国图》拟题“七阶佛名经”,并称本文献“为敦煌僧众日常礼忏所用文书,形态歧杂多样”。《国图》条记目录定作9-10世纪归义军时期写本。

按:上揭二号内容前后衔接,当可缀合。缀合后如图1所示,BD10338系从BD2844右上角脱落的残片。衔接处原本分属二号的“是诸众等人”“以”“事”“身”八字皆得复合为一,横向乌丝栏亦可对接。又此二号行款格式相同(天头等高,皆有乌丝栏,行距、字距、字体大小相近),书风字迹似同(比较二号共有的“佛”“一”“供”“世”等字),可资参证。

从残存内容判断,BD2844礼拜佛名为南无七阶佛、南无二十五佛及别礼二佛等九阶佛,且南无五十三佛、三十五佛、二十五佛的佛名均为别唱(8)《七阶礼》在礼拜诸佛时有别唱和总唱,别唱指分别唱诵佛名,逐一礼拜;总唱则不必逐一礼拜。,可明确为“七阶佛名经”型的《七阶礼》残卷。BD10338所存文字为礼忏文中的请佛、叹佛仪式,见于《七阶礼》的两类写卷,仅凭残存字句难以确定归属。今二号缀合为一,可知BD10338残片亦为“七阶佛名经”型的《七阶礼》残卷,宜一并拟题为“《七阶礼》(七阶佛名经型)”。

图1 BD10338+BD2844(前部)缀合图

(二)BD12024+BD673

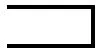

(2)BD673(北8305;日73)。见《国图》10/14B-18B。卷轴装,6纸。前部如图2左部所示,首残尾全,存150行,每行19字左右,首6行上下残。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《国图》拟题“七阶礼忏文”,并称本文献“所抄为敦煌僧人日常作佛事所用的七阶礼忏文”。《国图》条记目录定作9-10世纪归义军时期写本。

据残存文字判断,BD673可明确为“七阶佛名经”型的《七阶礼》残卷。BD12024所存文字为礼忏文中的请佛仪式,见于《七阶礼》的两类写卷,仅凭残存字句难以确定归属。今二号缀合为一,可知BD12024残片亦为“七阶佛名经”型的《七阶礼》残卷,宜一并拟题为“《七阶礼》(七阶佛名经型)”。

图2 BD12024+BD673(前部)缀合图

(三)BD3019+BD2881

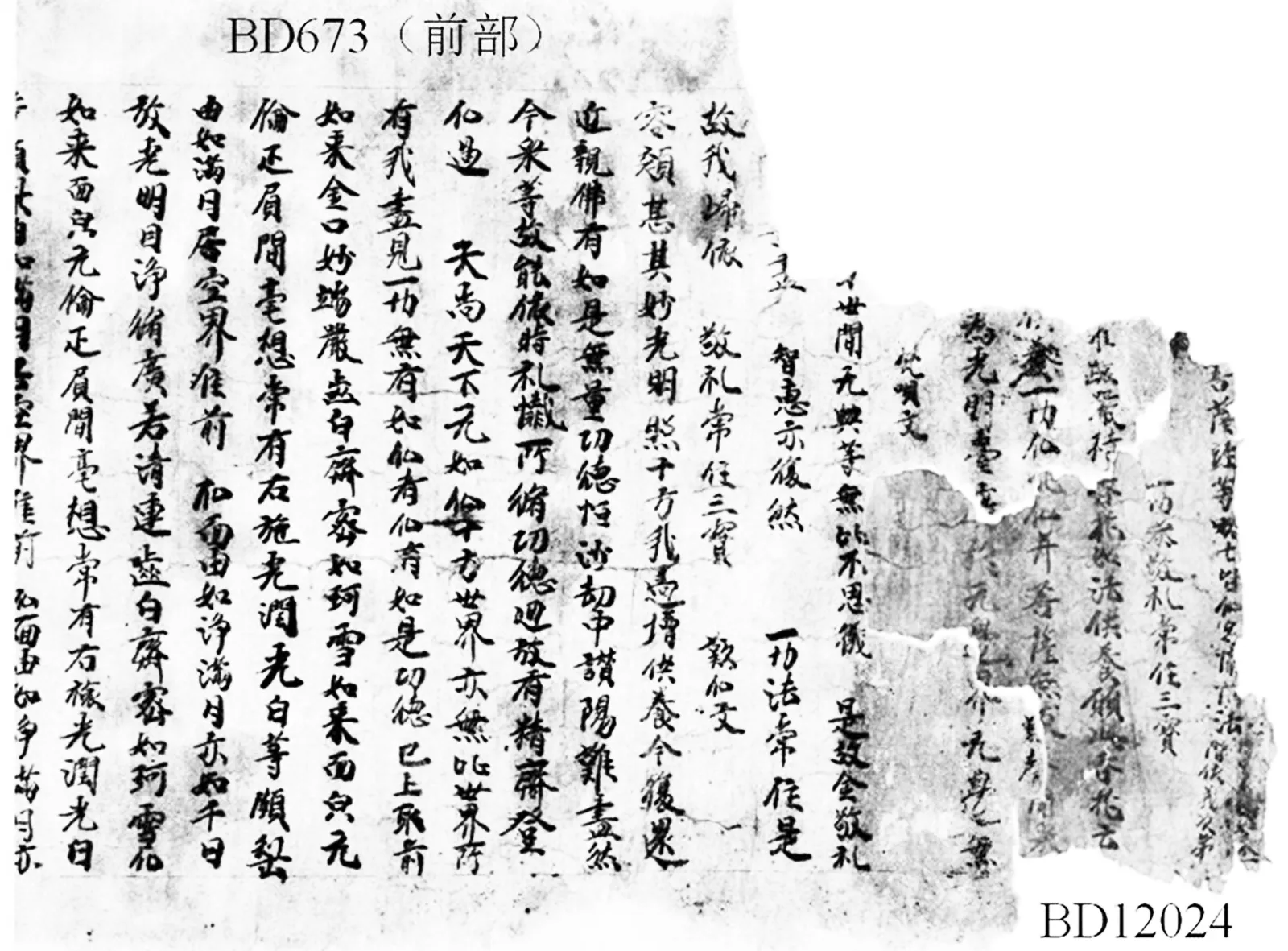

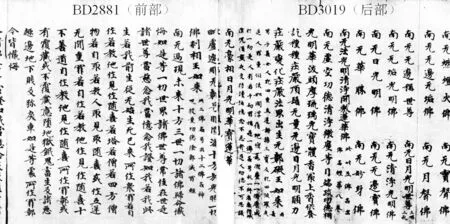

(1)BD3019(北8312;云19)。见《国图》41/86A-87A。卷轴装,3纸。后部如图3右部所示,首尾皆残,存59行(后2行下残,末行仅存9字右侧残笔),每行17字左右。楷书。有乌丝栏。写卷上、下部各有规则污渍。原卷无题,《国图》拟题“七阶佛名经”,并称本文献“为中国人编纂的礼忏文献,形态较为复杂”。《国图》条记目录称原卷为经黄纸,纸高26.4厘米,为7-8世纪唐时期写本。

(2)BD2881(北8310;调81)。见《国图》39/26B-28A。卷轴装,4纸。前部如图3左部所示,首残尾全,存68行,每行17字左右。楷书。有乌丝栏。写卷上、下部各有规则污渍。原卷无题,《国图》拟题“七阶佛名经”,并称本文献“为敦煌僧众日常礼忏所用文书,形态歧杂多样”。《国图》条记目录称原卷为经黄纸,纸高26.5厘米,为7-8世纪唐时期写本。

按:据残存内容判断,上揭二卷皆为“七阶佛名经”型《七阶礼》残卷,且其内容前后衔接,当可缀合。缀合后如图3所示,接缝处边缘吻合,原本撕裂在二号的“毗盧遮那无障碍眼圆”九字皆得复合为一,横向乌丝栏亦可对接。二号卷面上部和下部皆各有波浪形水渍,这些水渍形状雷同,循环出现,大小、间隔渐次缩小;又二号皆用经黄纸,纸高近同,行款格式相同(天头、地脚等高,有乌丝栏,满行皆约17字,行距、字距、字体大小相近),书风字迹似同(比较二号共有的“南”“无”“佛”“一”“切”等字),可资参证。

图3 BD3019(后部)+BD2881(前部)缀合图

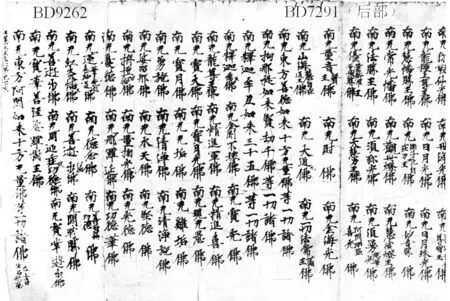

(四)BD7291+BD9262

(1)BD7291(北8330;帝91)。见《国图》96/123A-124B。卷轴装,3纸。后部如图4右部所示,首尾皆残,存73行(前8行上残),每行17字左右。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《国图》拟题“七阶佛名经”,并称本文献“原为中国人所撰,为三阶教典籍,流传形态复杂”。《国图》条记目录称原卷纸高26.5厘米,为9-10世纪归义军时期写本。

(2)BD9262(唐83),见《国图》105/201B。残片。前部如图4左部所示,仅存7残行(首行仅存4字左侧残笔),行约17字。楷书。有乌丝栏。《国图》拟题“七阶佛名经”,并称本文献“为敦煌僧众日常礼忏所用文书,形态歧杂多样”。《国图》条记目录称原卷纸高26.5厘米,为9-10世纪归义军时期写本。

按:上揭二号内容前后衔接,当可缀合。缀合后如图4所示,接缝处边缘吻合,原本撕裂在二号的“南无忧德佛”“善”“称”七字皆得复合为一,横向乌丝栏亦可对接。又此二号纸高皆为26.5厘米,行款格式相同(皆有乌丝栏,满行皆约17字,行距、字距、字体大小相近),书风字迹似同(比较二号共有的“南”“无”“佛”“一”“切”等字),可资参证。

据残存文字判断,BD7291前后所抄为两种不同类型的礼忏文。其中卷首至第41行“和南一切圣贤”为第一部分,其内容包含了敬礼东方善德佛等十方佛,当拟题为“寅朝礼”;第42行“南无东方须弥灯光明如来十方佛等一切诸佛”至卷末为第二部分,其礼拜对象包含了十方佛、过去七佛、五十三佛等,与BD9262缀合后,所存内容为南无七阶佛,可拟题为“七阶礼(七阶佛名经型)”。《国图》混而为一,欠妥。

图4 BD7291(后部)+BD9262缀合图

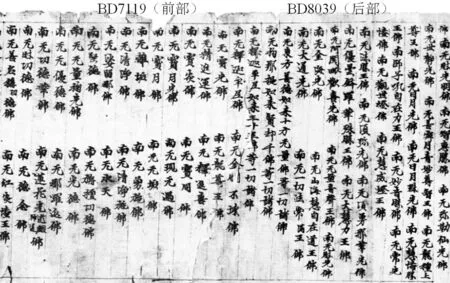

(五)BD8039+BD7119

(1)BD8039(北8337;字39)。见《国图》100/168B-170A。卷轴装,4纸。后部如图5右部所示,前后皆残,存69行(首6行下残,后3行上残),每行20字左右。楷书。有乌丝栏。卷中有分题“七阶佛名一卷”,《国图》拟题“七阶佛名经”,并称本文献“为中国人编纂的礼忏典籍,形态较为复杂”。《国图》条记目录称原卷纸高28.6厘米,为9-10世纪归义军时期写本。

(2)BD7119(北8328;师19)。见《国图》95/195A-196B。卷轴装,4纸。前部如图5左部所示,首尾皆残,存89行,每行18字左右(前4行下残)。楷书。有乌丝栏。卷中有分题“十方礼”,《国图》拟题“七阶佛名经”,并称本文献“原为三阶教典籍,在敦煌地区甚为流行”,“文献形态复杂”。《国图》条记目录称原卷纸高29厘米,为9-10世纪归义军时期写本。

按:上揭二号内容前后衔接,当可缀合。缀合后如图5所示,接缝处边缘吻合,原本撕裂在二号的“南无”“释迦”“三十五佛”“无金刚”“尊王佛”十四字皆得复合为一,横纵乌丝栏亦可对接。又此二号纸高接近,行款格式相同(天头、地脚等高,皆有乌丝栏,行距、字距、字体大小相近),书风字迹似同(比较二号共有的“南”“无”“佛”“一”“切”“礼”等字),可资参证。

据残存文字判断,BD8039前后所抄为两种不同类型的礼忏文。其中卷首至第37行“一切普诵”为第一部分,其内容为礼佛仪式中为天龙八部诸善神王等分别礼拜三宝,以及五悔、六念等,当拟题为“寅朝礼”;第38行“七阶佛名一卷”至卷末为第二部分,可拟题为“七阶礼(七阶佛名经型)”。BD7119亦抄有两种不同类型的礼忏文,其中卷首至第79行“勤求无上道”与前号后半部分缀接,恰好构成完整的《七阶礼》,可拟题为“七阶礼(七阶佛名经型)”;第79行“十方礼”至卷末为第二部分,其礼拜佛名包括了南无东方阿閦佛等十方佛,当拟题为“十方礼”。二号缀合后,所存内容包含了《寅朝礼》《七阶礼》《十方礼》三种礼忏文,体现了敦煌礼忏文混抄的特点。《国图》混而为一,欠妥。

图5 BD8039(后部)+BD7119(前部)缀合图

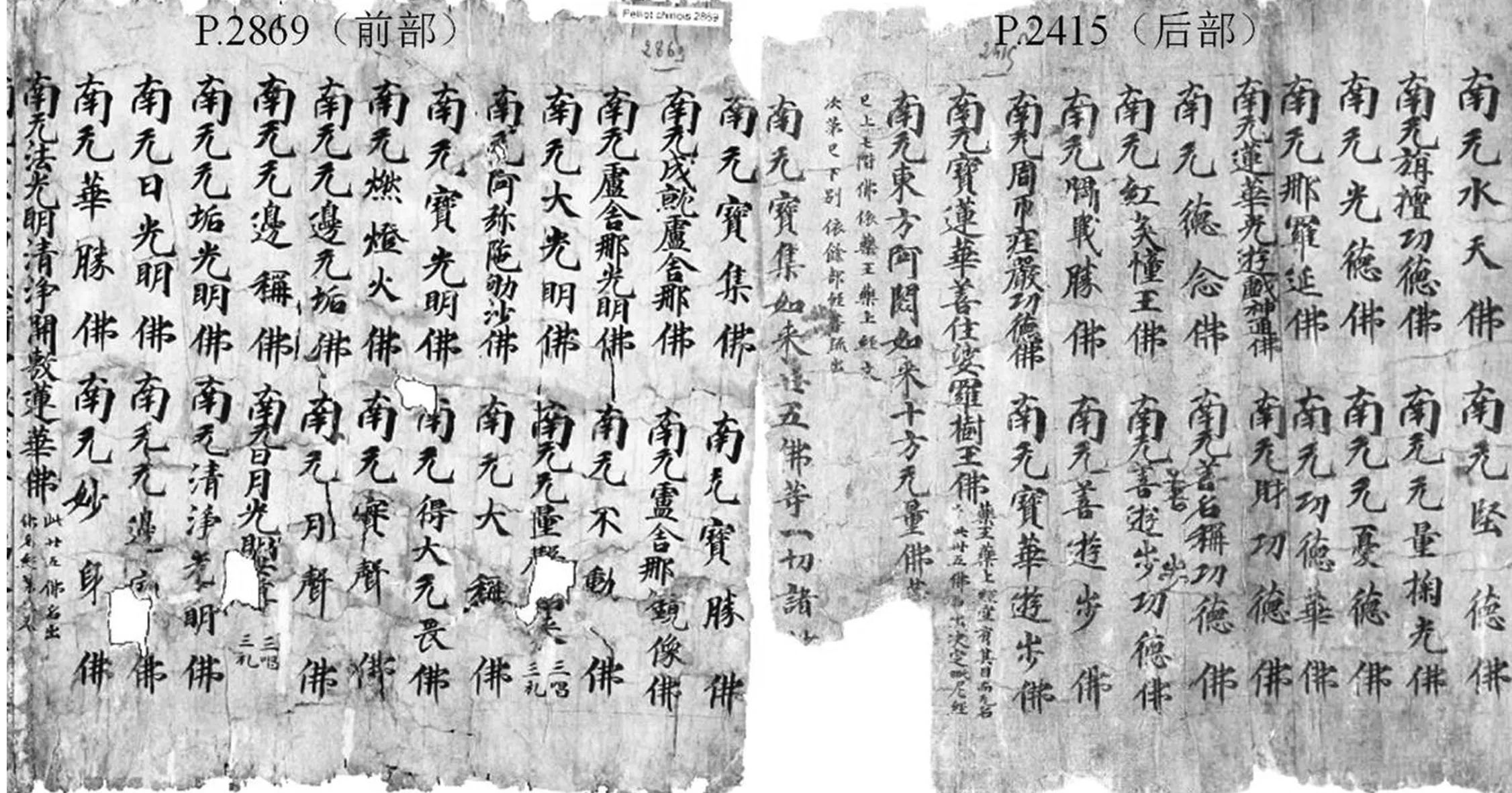

(六)P.2415+P.2869

(1)P.2415。彩色照片见法图网站。卷轴装,4纸。后部如图6右部所示,前后皆残,存53行(前4行、后3行下残),每行16字左右。楷书。原卷无题,《法藏》拟题“七阶佛名经”。

(2)P.2869。彩色照片见法图网站。卷轴装,4纸。前部如图6左部所示,前后皆残,存61行(末2行上残),每行16字左右。楷书。原卷无题,《法藏》拟题“礼忏文”。

按:上揭二号内容前后衔接,当可缀合。缀合后如图6所示,二号接缝处上部边缘大体吻合,中下部因纸张破损无法完全拼合。又二号行款格式相同(满行皆约16字,行距、字距、字体大小相近),书风字迹似同(比较二号共有的“南”“无”“佛”“如”“来”等字),可资参证。

二号既原属同卷,而《法藏》将此二号拟定作完全不同的标题,自然不妥。据残存文字判断,此二号均为“七阶佛名经”型《七阶礼》残卷,可拟题为“七阶礼(七阶佛名经型)”。

图6 P.2415(后部)+P.2869(前部)缀合图

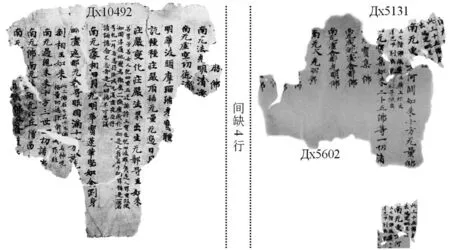

(七)Дх5131+Дх5602…Дх10492

(1)Дх5131。见《俄藏》12/26B。残片。如图7右上部所示,存5残行,部分行内有双行小注,行存中上部3-4字(按正文大字计算,下同)。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名。

(2)Дх5602号。见《俄藏》12/194B。残片。如图7右部所示,存11残行(首行仅存“经”字下侧部分残形,后三行仅各存中部1-2字),部分行内有双行小注。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名。

(3)Дх10492。见《俄藏》14/305B。残片。如图7左部所示,存14残行,部分行内有双行小注,行存4-17字(首行上部2字仅存左侧残形,末行下部2字仅存右侧残形)。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名。

按:据残存文字推断,上揭三号残片包含了总礼南无阿閦如来和别礼南无二十五佛、南无二佛等内容,可明确为“七阶佛名经”型《七阶礼》写卷,且三号内容前后相接,可以缀合。缀合后如图7所示,其中Дх5131系从Дх5602右上角脱落的残片,接缝处边缘大体吻合(因写卷影印时变形严重,横纵边缘无法同时拼合,接缝处稍作调整后如7右下角所示),原本撕裂在二号的“方”“经”“依”“宝”四字皆得复合为一,纵向乌丝栏亦可对接;Дх10492与前二号残片不能直接相连,据完整文本推算,间缺约4行。又此三号行款格式相同(皆有乌丝栏,行距、字距、字体大小相近),书风字迹似同(比较三号共有的“南”“无”“十”“方”等字),可资参证。

最近出版的《俄藏敦煌文献叙录》(以下简称《俄录》)将Дх5131、Дх10492拟题为“集诸经礼忏仪卷上”,又将Дх5602拟题为“集诸经礼忏仪卷上合香之法”,均不准确。《集诸经礼忏仪》是由诸经的忏悔仪式汇编而成的,且其收录的《七阶礼》与敦煌本之间颇有区别,因此,我们尚无法根据该组残片所存的文字判断其具体出处(9)据笔者调查,在已定名的敦煌文献中,尚未发现可确定为《集诸经礼忏仪》的写卷;前贤拟题为“集诸经礼忏仪”的写卷实际上只是《七阶礼》等礼忏文的残片。。

图7 Дх5131+Дх5602…Дх10492缀合图

二、“七阶礼忏文”型残卷缀合

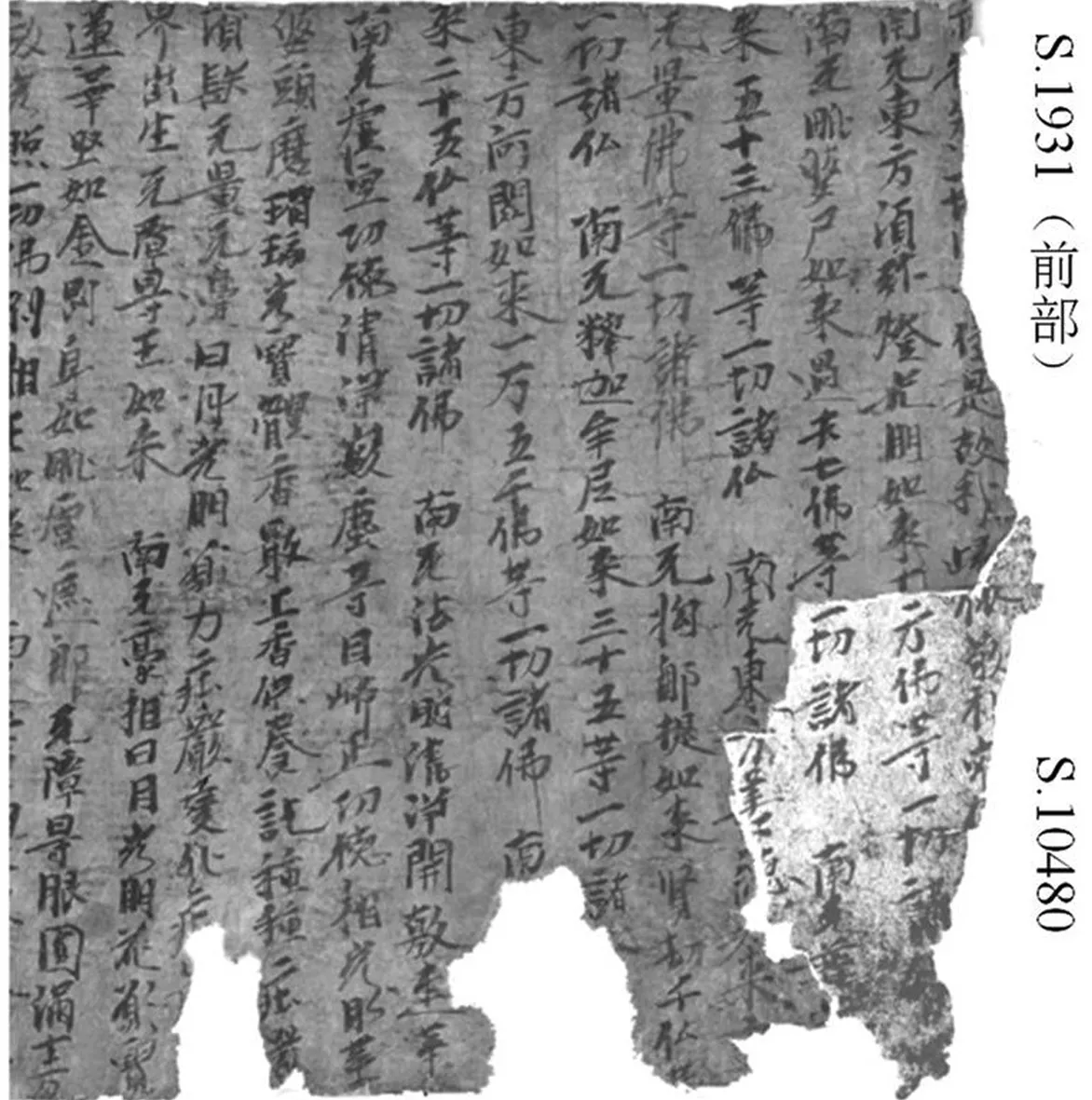

(一)S.1931+S.10480

(1)S.1931。见《英图》30/216B-217。卷轴装,4纸。前部如图8左上部所示,首残尾全,存64行(首4行下残),每行20字左右。尾有题记“天福叁年丙午岁四月廿二日莲台寺僧李保行手记之耳”。楷书。原卷无题,《英图》拟题“礼忏文”,并称“本《礼忏文》与《七阶佛名经》《七阶礼忏文》有密切关系。或为其中的异本”。

图8 S.1931(前部)+S.10480缀合图

按:上揭二号内容前后衔接,当可缀合。缀合后如图8所示,S.10480系从S.1931右下角脱落的残片,接缝处边缘吻合,原本撕裂在二号的“依”“十”“东方善德如”七字皆得复合为一。又此二号行款格式相同(行距、字距、字体大小相近),书风字迹似同(比较二号共有的“方”“佛”“一”“南”“无”“佛”等字),可资参证。

从残存文字判断,二号写卷礼拜内容为南无七阶佛、南无二十五佛及别礼二佛等九阶佛,且南无五十三佛、三十五佛、二十五佛均为总唱,可明确为“七阶礼忏文”型《七阶礼》残卷。《英图》及《英藏》将此二号拟题为“礼忏文”,不准确,宜改题为“《七阶礼》(七阶礼忏文型)”。

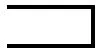

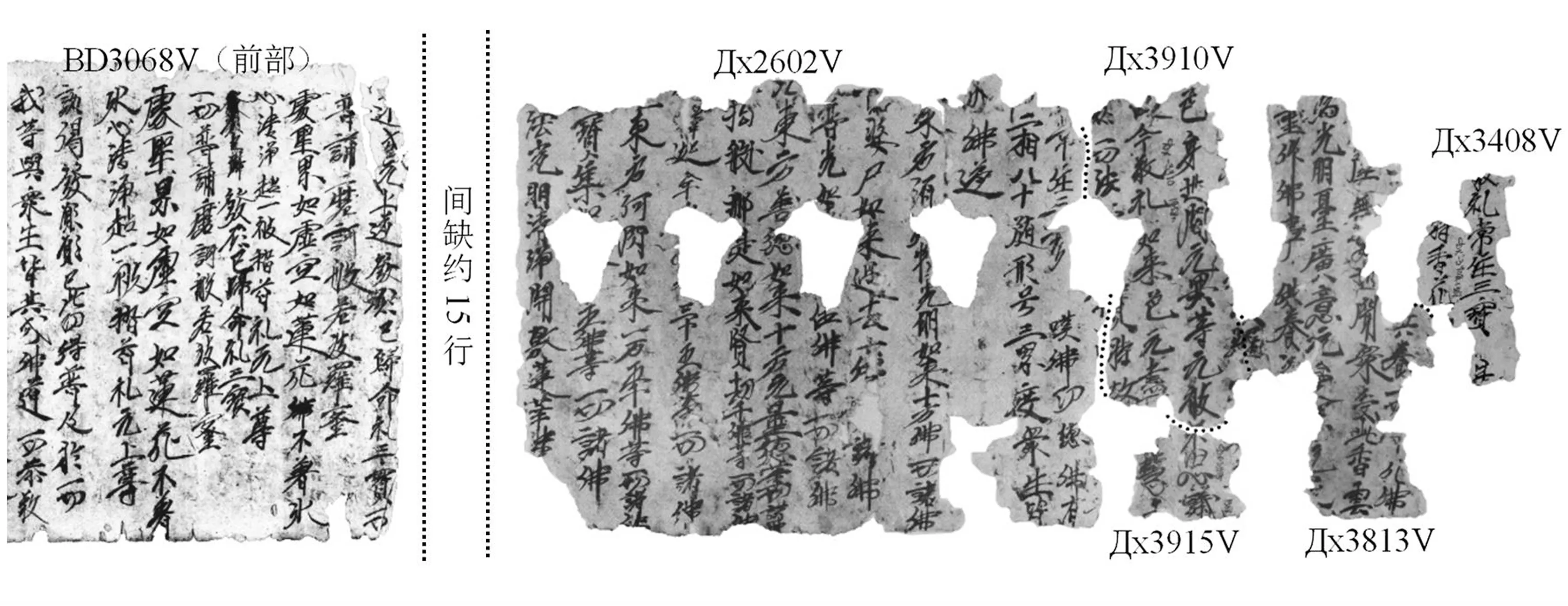

(二)Дх3408V+(Дх3813V+Дх3910V)+Дх3915V+Дх2602V…BD3068V

(1)Дх3408V。见《俄藏》10/288B。残片。如图9-1右部所示,存2残行,行存中部2-7字。楷书。原卷无题,《俄藏》拟题“礼忏文一本”,《俄录》略同。

上揭五号反面存残片4块30行,所抄内容为《摩诃僧祇律》卷五,张涌泉、刘丹已将其缀合(10)张涌泉、刘丹:《敦煌本〈摩诃僧祇律〉残卷缀合研究》,《敦煌学辑刊》2018年第2期,第96-98页。,并指出卷背的礼忏文亦可缀合,其中Дх3408V与Дх3813V相接,内容为礼忏文中的请佛仪式。

(3)BD3068V(北7077;云68)。见《国图》42/8A-9A。卷轴装,4纸。前部如图9-1左部所示,前残尾全,存48行,每行11-17字不等。楷书。原卷无题,《国图》拟题“七阶礼忏文杂抄”。《国图》条记目录定作9-10世纪归义军时期写本。反面抄《摩诃僧祇律》卷五。

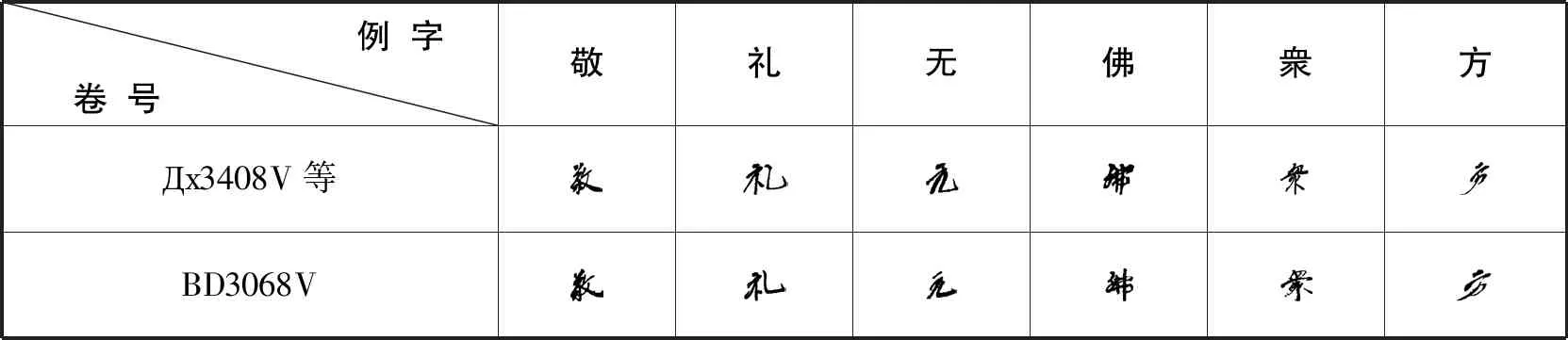

按:前贤已指出前五号可以缀合。今谓BD3068V亦为《七阶礼》残卷,且与上揭五号当出于同一写卷,试作示意图如图9-1所示,BD3068V与Дх2602V不可直接缀合,其间约缺15行。此六号残片行款格式相同(行距、字距、字体大小相近),书风字迹似同(比较BD3068V与俄藏五号残片共有的“敬”“礼”“无”“佛”“衆”“方”等字,参看表1),反面均为《摩诃僧祇律》卷五,亦可缀合(六号缀合后如图9-2所示)。

图9-1 Дх3408V+(Дх3813V+Дх3910V)+Дх3915V+Дх2602V…BD3068V(前部)缀合图

图9-2 Дх3408+(Дх3813+Дх3910)+Дх3915+Дх2602…BD3068(前部)缀合图

据残存内容判断,上揭六号写卷可明确为“七阶礼忏文”型《七阶礼》残卷,各家的拟题不够准确。

表1 Дх3408V等卷号与BD3068V字形比较表

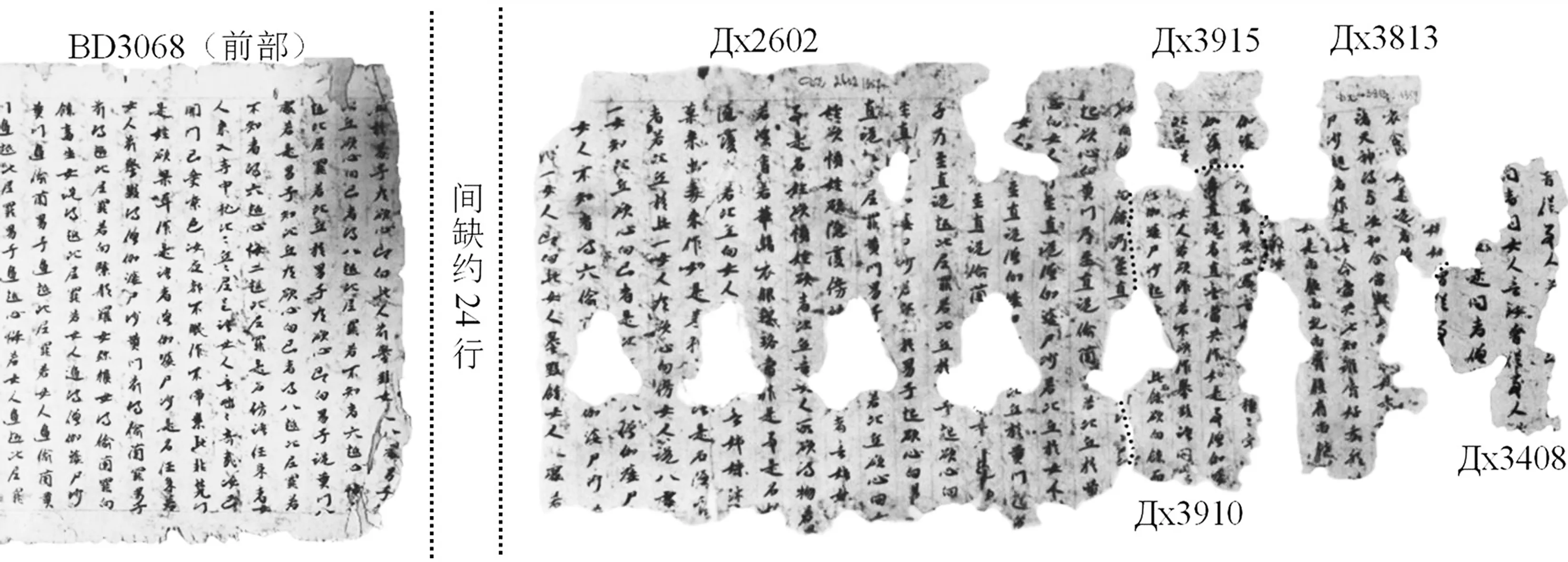

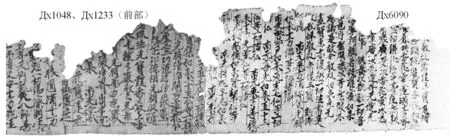

(三)Дх6090+“Дх1048、Дх1233”

(1)Дх6090。见《俄藏》12/354B。残片。如图10右部所示,存21行,行约10-14字(上部多有残泐)。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》未定名,《俄录》拟题“集诸经礼忏仪卷上”。

(2)Дх1048、Дх1233。见《俄藏》7/283A-283B,《俄藏》已将二号图版缀合。卷轴装,2纸。前部如图10左部所示,前后皆残,存30残行,每行存中下部4-11字。楷书。有乌丝栏。原卷无题,孟列夫主编《俄藏敦煌汉文写卷叙录》拟题“誓愿文”,《俄藏》改题“礼忏文”,《俄录》从之,并称“前24行为《礼忏文》”,“后3行为《集诸经礼忏仪一切普诵》”。

按:上揭二号内容前后衔接,当可缀合。缀合后如图10所示,接缝处边缘大体吻合,原本撕裂在二号的“等”字复合为一,横纵乌丝栏亦可对接。又此二号行款格式相同(皆有乌丝栏,地脚等高,满行皆约14字,行距、字距、字体大小相近),书风字迹似同(比较二号共有的“南”“无”“仏”“一”“切”“敬”“礼”等字),可资参证。

据残存内容判断,二号写卷可明确为“七阶礼忏文”型《七阶礼》残卷。《俄藏》及《俄录》的拟题不准确。

图10 Дх6090+“Дх1048、Дх1233”(前部)缀合图

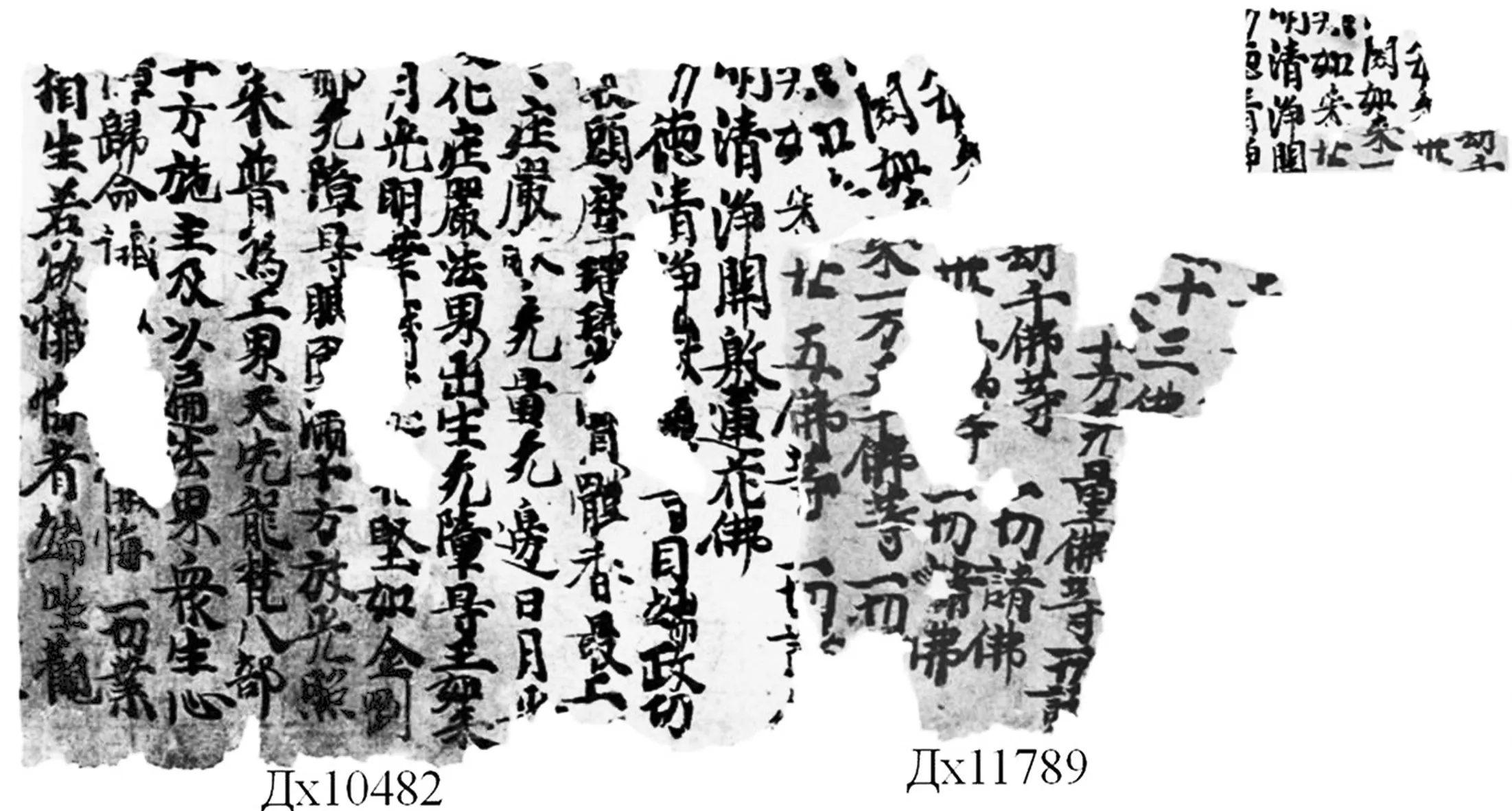

(四)Дх11789+Дх10482

(1)Дх11789。见《俄藏》15/335A。残片。如图11右部所示。存7残行,行存中下部3-9字(首行仅存上部三字部分残笔),中部有不规则残洞。楷书。原卷无题,《俄藏》未定名,《俄录》拟题“礼忏文”。

(2)Дх10482。见《俄藏》14/301B。残片。如图11左部所示。存14残行,行存3-14字,每行上端皆残,中部有一组形状相似的不规则残洞。楷书。原卷无题,《俄藏》未定名,《俄录》拟题“礼忏文”。

据残存文字推断,二号写卷可明确为“七阶礼忏文”型《七阶礼》残卷。《俄录》的拟题不准确,宜改题为“七阶礼(七阶礼忏文型)”。

图11 Дх11789+Дх10482缀合图

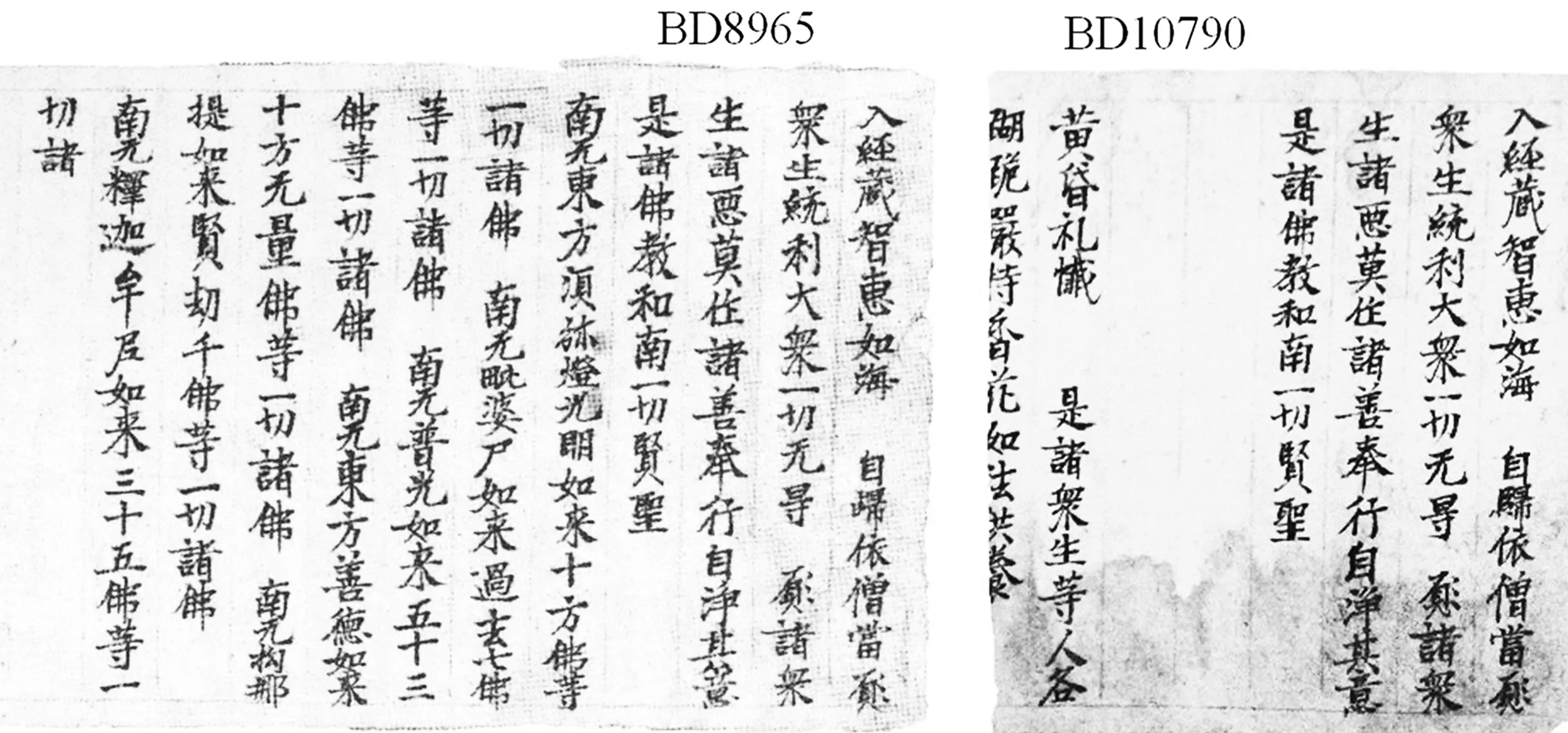

(五)BD10790…BD8965

(1)BD10790(L919)。见《国图》108/151A。残片。如图12右部所示。存8行(五、六行空白无字),行约13字。楷书。有乌丝栏。前四行似为“三归依文”,后为“黄昏礼忏”(原题)。《国图》拟题为“礼忏文残片”。《国图》条记目录称原卷纸高15厘米,为9-10世纪归义军时期写本。

图12 BD10790…BD8965缀合示意图

(2)BD8965(有86)。见《国图》104/297A。1纸。如图12左部所示,前后皆残,存12行(后部另有二空行),行约13字。楷书。有乌丝栏。存文包括“三归依文”及“总唱七阶诸佛”(未抄完)等内容。原卷无题,《国图》拟题为“七阶礼忏文(兑废稿)”,并称本文献“敦煌遗书中存有多种异本,形态复杂,各本差距较大”。《国图》条记目录称原卷纸高15厘米,为9-10世纪归义军时期写本。

按:据残存文字判断,上揭二号应皆为敦煌礼忏文写本。在敦煌遗书中,标题为“黄昏礼”的写卷有部分内容属于《七阶礼》,故二号极有可能出自同一写卷,试作缀合如图12所示,难以完全衔接,中间有残缺。又二号纸高皆约15厘米,行款格式相同(皆有乌丝栏,满行皆13字,天头、地脚等高,行距、字距、字体大小相近,均为袖珍装),书风字迹似同(比较二卷共有的“入”“經”“藏”“智”“惠”“如”等字,参看表2),可资参证。

表2 BD10790、BD8965字形比较表

上面我们通过内容、断痕、行款、书风字迹等方面的比较分析,将30号《七阶礼》残卷缀合为12组。这一工作不仅在一定程度上恢复了写本的原貌,也让我们对写卷的性质有了更为全面客观的认识。特别是由于各类礼忏文写卷结构相似,均包含礼佛、叹佛、五悔、三归依、和南、六念等内容,一旦出现严重的残损,仅凭残存的只言片语,就无法识别所抄礼忏文的性质和类型,以致原藏家或出版物无法对这类残片准确定名,误拟、泛拟、混拟等问题屡有出现,甚或索性不予定名。通过缀合,存文得以大幅增加,有可能使我们得以厘清残卷的具体归属,从而给予准确的定名,进而为后续的编目、断代和整理创造条件。