基于物联网技术的智慧水务及供水管网漏损检测应用方案

2020-02-03刘刚

刘刚

(四川省凉山州盐源县自来水公司 四川省凉山州盐源县 615700)

1 水务信息化建设现状

盐源县是一个典型的农业大县,饮用水资源短缺是影响盐源县各行业可持续发展的其中一个因素。水资源合理配置和高效利用体系尚未完善,水资源信息化建设是未来发展的必经之路。加强水资源管理、开展智慧水务信息化建设是实现水务现代化的重要保障措施。盐源县经过多年的积极建设,水利基础设施工作已经取得了显著成效,信息技术在部分业务数据采集、传输、存储、处理、分析和应用方面已经初步发挥了一定作用。但目前水务信息化仍处于起步阶段,现有信息化平台有待于更新发展。面对大数据快速发展的新形势,从水务业务需求和信息化发展要求出发,水务管理应用体系仍存在一些突出问题和薄弱环节,主要表现在基础设施建设配套不完善、多套设备及平台之间无法统一管理、检测体系不健全、基础平台支撑能力弱及功能不完善、水务业务应用系统建设程度低等方面。

2 智慧水务建设的必要性

传统的水务管理手段已经不适应经济和社会信息化发展的要求,无法满足水资源可持续利用的要求。现阶段迫切需要开展智慧水务系统建设,提供高效的信息化智慧化平台,实现各部门统筹调度、优化配置水资源,实现水资源供需平衡。目前缺乏覆盖全县水务系统的统一协调的信息体系和监控平台,现有信息化系统功能简单陈旧,公司和各水厂的信息化平台处于落后分散的粗放管理状态。无法便捷智能的对各区域进行集中统一管理,所以目前急需建立城市水务实时监控与管理系统平台,加快水务信息化建设步伐进行水务管理,做好现有资源整合,以水务信息化服务水务现代化。

3 智慧水务建设的主要任务

通过搭建智慧水务平台,建立水务数据的整合、水务业务全面打通、水务管理智能化、信息化的水务管理方式,强化盐源县水资源的可持续利用,提升用水效率,构建起“ 智慧化、信息化、安全化、便捷化、可持续化”的现代化水务发展道路。

3.1 建立智慧水务综合应用平台

建立集物联网、大数据、地理信息、遥感技术等为一体的水务综合智慧管理分析决策平台,为水资源综合开发利用提供决策支持。

3.2 平台实现

如图1所示,设定平台需求与云框架,对数据通信平台、安全管理等展开统一建设;构建起数据支撑平台与业务两大单元模块,对营收系统、基于NB-IoT 技术的智能化抄表系统、水厂的自动化生产控制系统、基于NB-IoT 技术的管网监测系统进行整合;设置供水调度指挥中心及管网维修部门,配置相关工作人员;组建起视频监控系统、管网运行监测系统;建立智能客服系统。在此系统的基础上实施智慧化的水务一体化平台建设,配置相配套的子系统,如门户网站、网络缴费、微信公众号、短信平台、网络培训等移动应用系统等;整合现有功能系统,促进其与智慧水务平台的无缝对接;引入全覆盖的视频监控系统,实现现场无人值守;连接智能化客服热线和网上客服,及时、准确的响应用户需求。

图1

图2

图3

图4

3.3 关于实现智慧水务平台的初步构想

在基于智慧化的数据支撑平台基础上,构建营收系统,配合基于物联网通信技术的远程自动抄表和用水情况监测,提供决策支持管网调度,再配合相应的移动应用实现用户足不出户的网络查询、交费、报修等便民功能。NB-IoT 智慧水务应用于户表读抄,相比传统的方式,可以有效避免漏抄、误读、漏报带来的水费损失,极大地提高抄表正确率及准确率,减少工作量。

3.4 现有信息系统与评估

主要任务:梳理现有信息化系统,分析存在问题。

现有信息系统包括营收系统、手机抄表系统、IC 卡水表管理系统、部分基于GPRS 和物联网NB-IoT 技术的远程抄表系统、微信公众号、水厂园区和水源地视频监控系统。主要问题:尚未建设统一平台对资源和数据进行综合、统一管理,业务功能有所欠缺,缺少先进便捷的营收系统、缺少管网监测管理、漏损预警、智能调度、报装流程管理、移动应用等业务应用。

3.5 核心问题与初步建议

提升信息系统集成度,消除信息交互屏障。推动核心业务应用建设,包括营收系统升级优化(或改造)、漏损监测预警系统等信息化建设。建设或升级改造中应考虑实际需求,不搞大而全的建设,分析需求,并根据实际需要,建设关键业务应用。

4 基于NB-IoT技术DMA(分区计量)的供水管网漏损检测的应用

随着城市化进程推进、老城区改造及人口增长,供水管网的建设规模不断扩大。但由于管道的使用年限、材质、压力不均及埋设环境等原因,导致供水管网产生漏损,不合理的产销差造成巨大的经济损失和资源浪费。国务院在2015年发布“水十条”规定:2017年底全国公共供水管网漏损率控制在12%以内,到2020年底控制在10 %以内。随着信息技术的不断发展和窄带物联网技术的产生,基于窄带物联网技术的分区计量也必将发挥更大的作用。

4.1 分区计量(DMA)概念

分区计量技术产生于20世纪80年代的英国。原理是将整个城镇供水管网划分为若干个供水区域,进行流量、压力、水质和漏点监测,实现量化漏损水量空间分布监测。目前已经成为国际公认的管网控漏的方法。[5]经过多年的发展,英国对于供水管网漏损的控制已取得显著效果。在我国,1999年上海将供水管网分为4 个计量区域,标志着我国分区计量管理的起步,随后在北京、天津、南昌等地试行。香港通过3000 公里的管网改造、1200 个DMA 的建设,辅以漏水检测和修复以及压力管理,实现了管网漏损率自2001年的26%下降至2017年的15%;江苏工业园娄葑东区划分为7 个一级分区,通过夜间最小流量监测和管道漏损修复,3年内供水管网漏损率从21%下降至10.7%;南京水司采用独立计量分区(DMA)进行漏损控制,通过对100 个DMA 分区进行检漏,修复漏损点483 处,节水量达960 m3/h,使产销差降低了1.92%,供水管网漏损率下降了27.4%。[3]

5 分区计量管网监测体系建立方案初步构想

根据城市供水具体情况及资金、人力和供水管网复杂性等情况划分若干个计量分区,分区应实行多级划分,供水系统可分为一级、二级、三级分区,甚至是更多级分区。一级分区是各大区域供水范围,一般情况下供水范围可以认为是一个闭合的独立分区;在一级分区内依据已有主要供水管道,因地制宜再划分成若干个二级分区。[3]每个计量分区设流量计(通过物联网或其它传输方式向监控中心发送流量数据)根据流量变化检测该计量分区的供水情况。如果该区域的流量发生急剧变化的时候监控系统开始根据常规流量情况进行分析并根据下一级分区的流量情况作出基本的漏损区域推断(该检测模式经过扩展还可检测消防栓的漏损和人为恶意开启情况)。

5.1 根据分区计量(DMA)的数据及夜间最小流量分析漏损率

在建立各级计量分区后,可根据各计量分区流量数据计算管网漏损率及基于夜间最小流量分析漏损率和漏损位置推断。

夜间最小流量分析的作用:根据漏损率和该区域用户的用水量确定夜间最小流量值,在夜间特定时段(例如:凌晨2:00—4:00 基本为用水低谷时段)分析用水量,通过该时段的流量超出夜间最小流量数据且该区域无大量新增用户和工厂等不规律用水户夜间用水情况,分析各计量分区内是否泄漏以及当前泄漏水平,对漏损发生的位置做出快速推断,为制定检漏方案提供依据,还可以根据数据计算作出漏损预警。

5.2 分区计量示意图

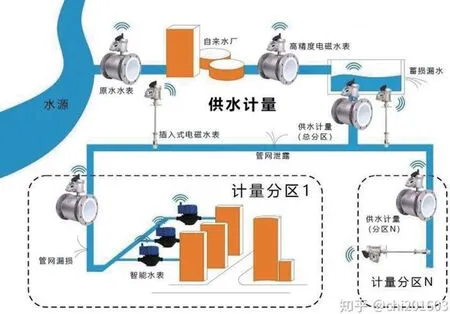

如图2所示。

从水源到生产阶段,供水阶段做分区计量监测,做到水资源管理心中有数。及时发现漏损问题,减小漏损率,缩小产销差。为优化配置水资源,实现水资源供需平衡做好服务。通过长期的监测、分析,可掌握各区域的用水规律,为水量分配、管网改造提供基础数据。

5.3 基于窄带物联网技术的管网检测系统

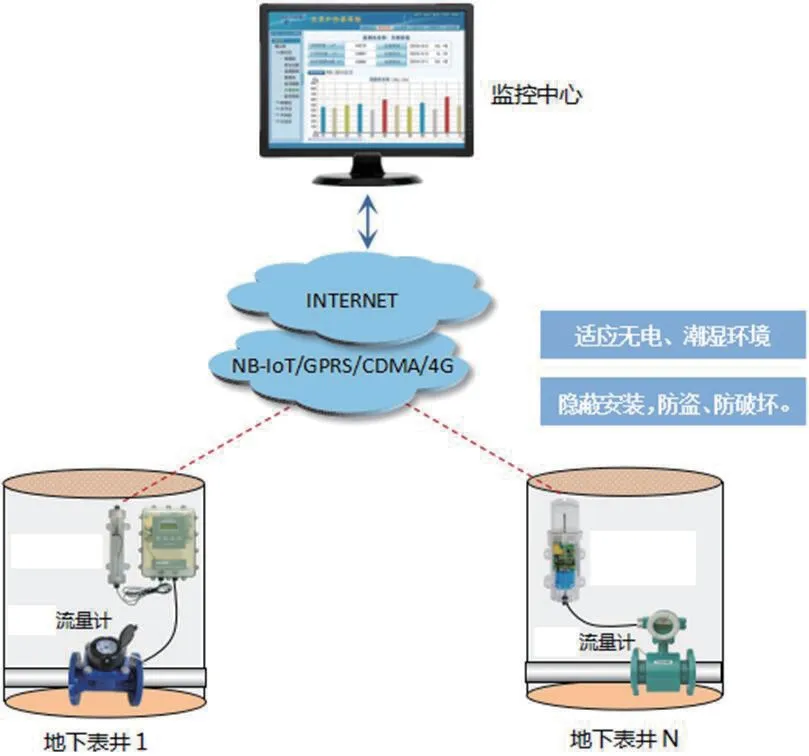

示意图如图3所示。

在选定的区域内安装流量计,通过窄带物联网通信技术向监控平台传输实时数据或定时及不定时流量数据,以供检测平台决策分析。采用窄带物联网技术的优点:窄带物联网技术已经发展成熟,传输稳定高效、耗电量低、适用于无电环境,隐蔽安装,可一定程度防盗、防破坏。

5.4 基于数据网关的管网检测设备示意图

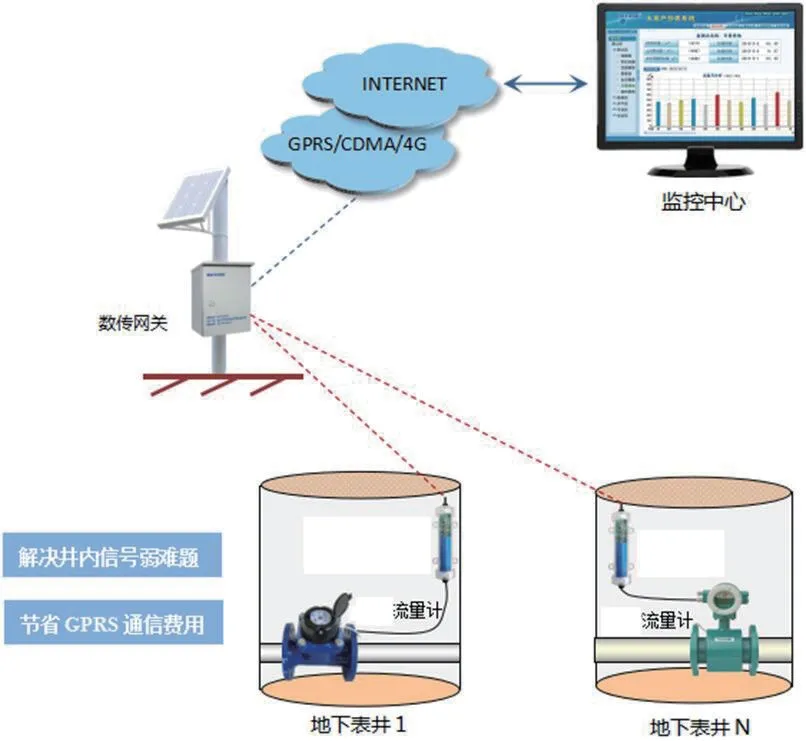

如图4所示。

在选定的区域内安装流量计,通过数据网关向监控平台传输实时数据或定时及不定时流量数据,以供检测平台决策分析。采用数据网关的优点:传输稳定高效、可采用市电或太阳能供电方式、可解决无线传输情况下井内信号弱的问题,采用太阳能供电的情况下还可解决能耗问题降低经济成本。缺点是外露的网关及太阳能供电设备有遭破坏的可能性。在实际应用中可根据实际情况和需求选择不同的安装模式。