强特色、提质量

2020-02-02周小花

周小花

摘 要:经济领域的“供给侧结构性改革”对于高校行政管理专业人才培养具有重要指导意义。当前高校行政管理专业本科人才培养存在供需结构性失衡,人才供给总量过剩和人才有效供给不足并存。供给侧改革视角下,高校应走内涵、特色发展道路,错峰定位人才培养目标,优化课程设置,加强实践教学,打造特色专业,提升人才培养质量,以更好地满足市场对人才的需求,实现人才供给与需求平衡。

关键词:高等教育;供给侧改革;行政管理;人才培养

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)03-0153-04

Abstract: The "supply-side structural reform" in the economic field is of great significance to the training of personnel of in administration major of colleges and universities. At present, there exists structural imbalance between supply and demand in the training of undergraduate talents of administration major of colleges and universities, and there is an excessive supply of talents and insufficient effective supply of talents. From the perspective of supply-side reform, in order to better meet the market demand for talents, colleges and universities should take the road of connotation and characteristic development, set the goal of personnel training uniquely, optimize curriculum setting, strengthen practical teaching, create specialty specialties, and improve the quality of talent cultivation. Thus, the balance between supply and demand of talents can be achieved.

Keywords: higher education; supply-side reforms; administration; personnel training

2015年11月10日,在中央财经领导小组第十一次会议上,国家领导人针对中国经济面临的问题,提出“在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力”。[1]供给侧即供给一侧或者供给端,与之相应的是需求侧,即需求端,在经济领域,供给与需求必须相互协同、适应,才能保障经济活动的顺利运行。没有需求的供给通常会导致产能过剩、库存积压;没有供给的需求通常会导致通货膨胀。[2]经济领域的供给侧改革即通过去产能、去库存、去杠杆、补短板、提质量,来实现供给与需求协同、平衡。

经济领域的供给侧改革也同样适用于高等教育领域。自1999年我国实施高等教育扩招计划后,我国高等教育发展迅速,每年毕业生人数剧增,2019年毕业的大学生达834万,加上之前累积的未就业人数,总体需就业的人数超1000万,就业形势严峻。由于扩招,高校人才培养的规模、数量上去了,但质量却下滑,尽管每年数百万的大学毕业生涌入劳动力市场,但真正符合社会需求的人才数量却不尽如人意,一方面大量的毕业生找不到合适的岗位,另一方面用人单位却招不到高质量的人才。人才供给与需求失衡,高等教育领域亟需进行一场供给侧结构性改革,高校行政管理专业也不例外。

一、我国高校行政管理专业本科人才培养出现供需结构性矛盾

(一)行政管理專业本科人才供给量大于需求量,人才供给总量过剩

伴随着我国高等教育的迅猛发展,我国行政管理专业也发展迅速,全国开设行政管理专业的高校递增,招生规模不断扩大,到2015年,全国至少有345(2015年6月统计)所院校招收行政管理专业本科生,在校生及每年毕业的学生规模庞大。但是,社会对行政管理人才的需求量并没有同步增加。行政管理专业学生传统就业领域主要是党政机关和企事业单位。随着公务员招录政策的改革,与其它专业相比,行政管理专业学生在公务员考试录用上并无任何优势和照顾,实际上能考上公务员进入政府机关工作的行政管理毕业生也很少。大部分行政管理毕业生要进入企事业单位(尤其是企业)从事人事管理、行政助理和办公室秘书等工作。而由于经济增长速度放缓、产业结构调整的宏观经济形势,企事业单位提供的就业岗位减少,不能满足大学生的就业需求。可见,我国行政管理专业本科人才供过于求,“产能过剩”,毕业生就业形势严峻,就业质量不高。据麦可思研究院发布的《中国大学生就业报告》,2010年与2012年行政管理专业本科毕业生皆以86%的就业率低于全国88%的平均就业率,2011年就业率与全国就业率持平。在2015年《中国高校本科113个专业毕业生就业率排行榜》中,行政管理专业排名70,明显靠后。2016年6月,上海市教委鉴于行政管理新生录取率和毕业生签约情况不太理想,将其列为2016年度预警专业。广东省2017年人数最多的前20个本科专业的就业率,最低的是法学,为90.07%,其次就是行政管理,为93.23%。

(二)行政管理专业本科人才有效供给不足

1. 行政管理专业本科人才培养质量不高

(1)优质教育资源短缺。人才培养质量必须要有充足、优质的教育资源作保障。1999年高校扩招后,行政管理高等教育规模扩大,但与之相配套的教育资源的增长速度却没有跟上招生规模的扩张速度。除了一些传统的、办学资源雄厚的名校之外,还有大量的地方高校开设行政管理本科专业,其中有不少是新建本科高校。部分地方高校师资力量薄弱、办学资源匮乏、照搬传统名校的人才培养模式,这类院校是当前社会中低层次行政管理人才数量暴涨和素质剧跌的主要根源。[3](2)“重科研、輕教学”,教学质量不高。对于高等学校来说,人才培养是中心,本科教育是根本,“本科不牢,地动山摇”。但是,长期以来,很多高校却忽略了人才培养的中心地位,“重科研、轻教学”。学校对教师的考核评价及教师的职务晋升往往强调课题、论文和科研经费,而非教学质量和业绩。甚至有学校对引进的博士6年内无教学要求,但要求完成一定的科研任务,完不成任务评不上副高则将被解聘。如此评价标准,迫使教师们潜心科研而非教书育人,教学质量自然不理想。(3)过程管理松懈,学生难有真才实学。现在高校实行的是学分制,每门课程都占有一定的学分,学生只要通过了考试(或考查)就能拿到该门课程的学分。像行政管理这样的文科专业,大部分课程是理论课,绝大部分教师仅注重课堂上知识的传授,而忽略了学生课外对所学理论的理解、巩固和拓展。到学期末,学生花两天时间背背,课程就能及格,就算不及格,还有补考。对学生来说课程没什么难度,学业没什么挑战度。过程管理松懈,所学不牢,考过即忘。(4)重理论、轻实践,学生实践能力弱。按照国家教育部颁发的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》的要求,本科阶段行政管理专业的人才培养目标是培养应用型、复合型人才。应用型人才的培养要求高校注重实践教学,有完备的实践教学体系。笔者通过网络,随机搜索到了南京大学、华中师范大学、中国政法大学、云南农业大学等十所大学16版行政管理专业人才培养方案,发现这些高校开设的理论性课程学分占比达70%-85%,而技能类、实践类的课程主要有课程实验和专业集中实践(包括认识实习、毕业实习、社会调查、毕业论文等),这类课程的学分占比最低的是12.5%,最高的是27.7%。综合来看,技能类实践类的课程普遍偏少,而由于缺乏明确的目标体系、制度保障和完善的实践评价体系,再加上教师实践经验缺乏,一些高校的实践教学往往流于形式,实践教学效果并不理想。重理论、轻实践,培养出的学生大都理论知识丰富但操作技能和动手能力弱。而用人单位在招聘时,往往会青睐选择那些实践和动手能力强的学生。人才培养和用人单位的需求存在偏差,造成有效供给不足。

2. 各高校行政管理专业人才培养同质化严重

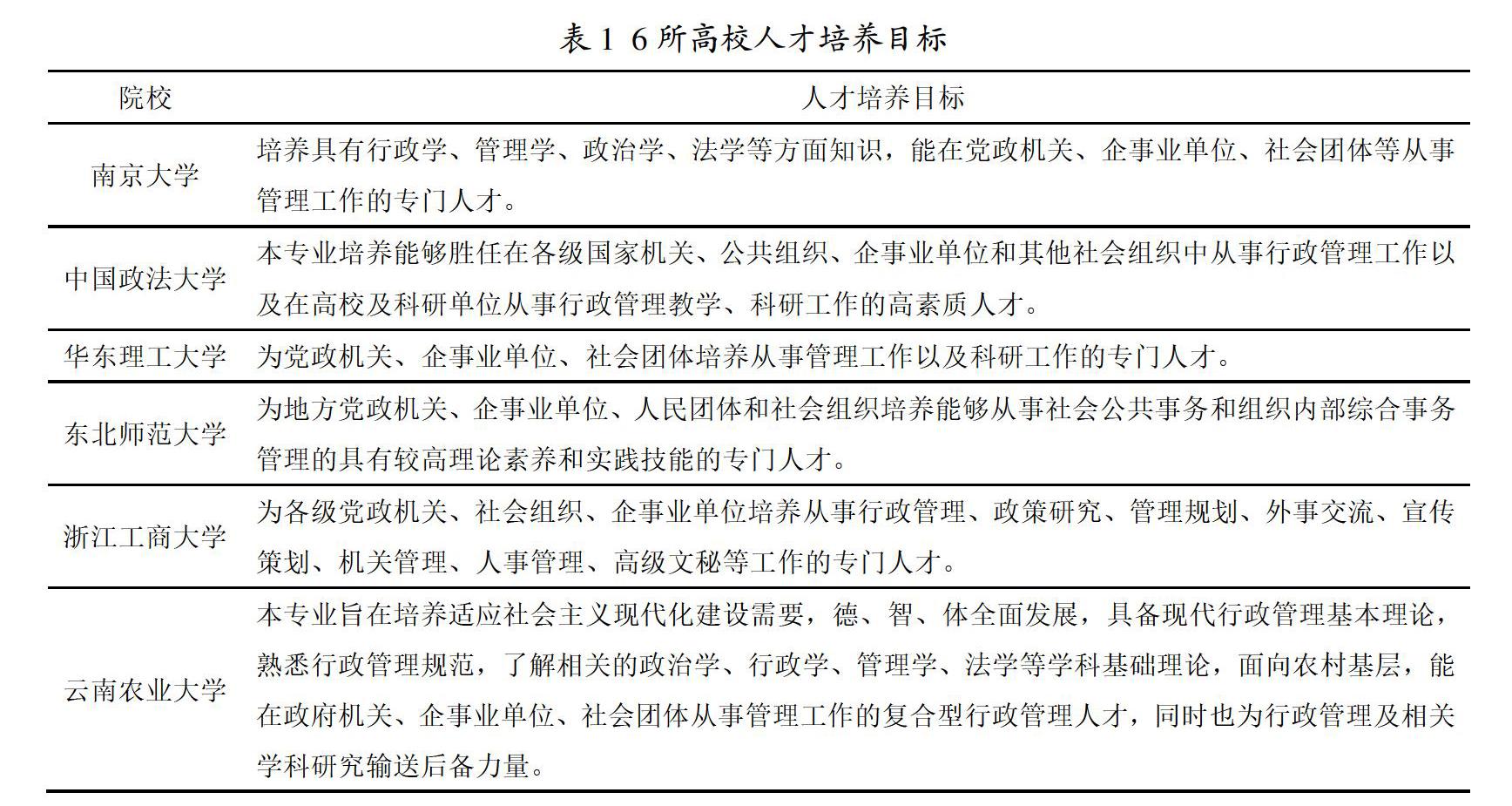

当前,我国开设行政管理本科专业的高校类别、层次多样,从理论上来说,不同类别、层次高校应该合理定位人才培养目标,根据自身的条件与优势培养出凸显自身特色的专业人才,从而更好地满足用人单位的需求。但现实是我国各高校行政管理专业人才培养同质化严重,呈现出“千校一面”的特点。首先,专业人才培养目标趋同。笔者通过网络,随机搜索到了6所大学的人才培养目标,具体情况见表1。

从表1可以看出,尽管表述不一,不同类型的高校,不管是综合类、理工类、政法类、财经类,还是农林类、师范类,其行政管理专业人才培养目标并没有较大差异,都以“培养能在党政机关、企事业单位、社会团体从事管理工作以及科研工作的专门人才”作为其目标,培养目标笼统、趋同、无特色。另外,不同层次的高校,也没有根据自身的实力(师资、声望、办学资源、专业素养)状况来制订出不同层次的人才培养目标。其次,课程设置雷同,特色性不强。笔者对上述6所高校所开设的专业主干课程进行了统计分析,发现各高校开设的主要课程有:政治学原理(6①)、公共政策(6)、行政学原理(5)、人力资源管理(5)、行政法或行政诉讼法(5)、中国政府与政治(4)、管理学原理(4)、社会学(4)、行政组织理论(4),各高校开设的课程趋于一致,基本上是政治学、行政学、管理学类的课程。其实,大部分行政管理专业毕业生要进入企事业单位(尤其是企业)从事管理或者文秘等工作,而各高校开设的课程里面却很少有有助于训练学生从事此类工作的技能和能力的相关课程。人才培养质量不高,同质化严重,无特色,难以满足社会对多元化的、高质量的人才的需求。

二、供给侧改革视角下行政管理专业本科人才培养建议

习总书记提出的供给侧结构性改革,强调“着力提高供给体系的质量和效率”,主攻方向是“减少无效供给,扩大有效供给”。针对目前行政管理专业人才供需失衡的结构性矛盾,必须进行供给侧结构性改革,改革的重点是:一方面调整结构,控制办学规模,减少人才输出总量;另一方面,增强人才培养特色,提升人才培养质量,扩大人才有效供给。

(一)走内涵发展道路,控制行政管理专业本科人才培养规模

就目前高校行政管理专业人才供给大于需求,“产能过剩”的情况,教育行政部门应加强制度供给,引导各高校重视人才培养质量,走内涵发展道路。1. 构建行政管理专业本科教育准入制度,严把培养机构准入关口。供给侧改革视角下,行政管理学的学科设置应以现实经济社会发展的需要为主导,紧扣市场对人才的需求情况,而不能走规模化扩张的老路。2. 加强对现有培养机构的审核和评估,实行淘汰制度。严格落实国家2017年颁发并实施的人才培养质量评价标准,动态地对行政管理专业本科人才培养机构的办学条件、办学规模、办学质量进行严格地审核评估,对不符合办学条件、办学质量差、就业率低的培养机构控制其招生规模或撤销其办学资格。

(二)增强行政管理专业人才培养特色,实现人才错位供给

1. 人才培养目标错峰定位

人才培养目标定位即明确要为社会培养什么样的人才,这是专业人才培养的出发点和归宿。各高校行政管理专业人才培养目标首先要明确、具体,明确通过四年的学习学生应具备的知识、能力和基本素质,清晰确定学生毕业后的工作领域。这样,学生才清楚要学些什么,也明白未来路在何方。其次,人才培养目标定位要突出高校办学优势。不同类型的高校应充分挖掘自身的办学优势,科学定位人才培养目标。比如,大连海事大学利用其培养航运业高层次人才基地之优势,其行政管理专业人才培养定位突出“港航行政管理”特色,培养在港航企事业单位从事管理工作的专门人才。再比如,同济大学城市规划专业全国领先,行政管理专业依托其办学优势,人才培养目标突出城市管理特色。[4]再次,人才培养目标定位要突出地域特色。高校人才培养要面向地方,服务于地方经济社会发展。比如民族地区高校,其行政管理专业人才培养目标定位应突出民族性、地方性,为民族地区培养高素质的管理人才,促进地区社会经济发展。其它高校可结合地方的区位优势、特色产业来定位人才培养目标。

2. 优化课程设置,开设特色课程

当前各高校行政管理专业开设的课程较多,涉及行政学、管理学、政治学、法学等多个学科,追求“大而全”,学生看似什么都学,实际上什么都不精。在供给侧改革背景下,高校行政管理专业人才培养要走特色化之路,以特色求生存。特色办学,课程设置是重要内容。除教育部规定必须开设的一些专业核心课程之外,当前各高校应根据人才培养目标定位,利用自身优势设置特色课程体系和专业方向。比如,農林类院校突出农林管理,开设农村社会问题和管理、乡村治理、农业政策与法规等课程;财经类院校突出政府经济管理,开设宏观经济学、微观经济学、财务管理学、政府经济学等课程;理工类院校可结合本校的优势学科来设置课程,比如,如果矿业学科突出,行政管理专业课程设置可突出矿山安全管理;民族地区高校应充分发挥民族地区的优势,开设民族文化与政府管理、民族自治与政府治理等课程。在课程设置上突出“人无我有”,打造出区别于其它高校行政管理的特色专业品牌,增强所培养人才的辨识度和独特性。

(三)提高行政管理专业人才培养质量,扩大人才有效供给

培养人才是高校的一项根本任务,人才培养质量是高校的立校之本。供给侧改革视角下各高校行政管理专业必须着力提高人才培养质量,从而在激烈的市场竞争中求得生存和发展。

1. 加强教育资源配置。各高校要加强对行政管理专业的资源配置。增强师资力量,加大对行政管理专业或相关专业博士人才的引进力度,对博士人员的安置、科研启动费及办公环境等方面予以优惠,争取人才进得来、留得住,能安心工作。对现有教师要加强培养,鼓励教师积极参加教学方式方法等方面的培训和交流,加大教学改革研究的经费支持力度。改善办学条件,建设模拟实训、电子政务等实验室,配备相应的实验、实训硬件和软件,为实践教学奠定良好的基础;增加校外实习经费投入;配备、配足行政管理专业或相关专业的图书、报刊资料,为学生的学习提供支持。

2. 转变“重科研、轻教学”的观念,进一步落实人才培养的核心地位。各高校应修订完善相关的制度或机制,增强教学质量及教学业绩在教师职称评聘、考核中的权重,引导、鼓励教师将更多精力投入到教学工作中。另外,行政管理专业所在院系也可出台相应的规定或采取相应的举措,促进人才培养的核心地位落到实处。如建立专业教学质量评价标准;落实教师集体备课制度、教师轮流听课制度、青年教师导师制;定期开展专业教师教学竞赛活动、“最受学生欢迎的教师”评选活动、专业教学研讨活动等等。通过这些制度的实施和活动的举办,促进教师重视教学,不断提高教学能力。

3. 严格教育教学过程管理。高校行政管理专业的教师应该恪守教书育人的本分,以“工匠”精神对待每一门课程,科学安排教学内容,与时俱进修订教学大纲,不断完善教案,精心设计课堂教学环节,打造精品课程;深化课堂教学改革,加强教学方式方法的研究,不断创新,将信息技术应用于教学,提升课堂教学能力;严抓课堂纪律,合理增加课程难度、拓展课程深度,适度给学生增负,让学习更具有挑战性,激发学生的学习激情;严格学习过程管理,在课程总成绩中加大过程考核成绩的比重,严格考试纪律,促使学生加大学习投入。

4. 加强实践教学,提升学生实践能力。供给侧改革视角下,各高校必须加强实践教学,强化学生实践能力和技能的培养,以满足用人单位的需求。(1)必须明确实践教学目标。目标是行动的先导,各高校行政管理专业应依据人才培养计划,结合专业特色,制定实践教学总体目标和各环节的具体目标。(2)合理设置实践教学内容。针对目前理论性课程偏多,实践类、技能类课程偏少的情况,可适当增加实践类、技能类课程。比如政府流程管理、社区治理、管理秘书实务、演讲、写作、办公软件操作等,这些课程都属于实践类、技能类课程,可采用课堂模拟的方式来开展实践教学活动。(3)提高教师的实践教学能力。一方面,可以定期选派专职教师到政府部门挂职锻炼或者进行短期的实践调研,以熟悉政府的实际运作,增强教师的实践经验;另一方面,也可以聘请政府或企业实践经验丰富人员担任实践教学导师,承担部分实践教学任务。(4)加强实践教学质量监控。为避免实践教学流于形式,走过场,必须制订实践教学相关制度,以制度来保证实践教学的有效实施,确保实践教学质量,包括实践教学过程管理制度、实践教学学生考核制度、实践教学评价制度等。

注释:

①数字表示开设这门课程的学校的数量

参考文献:

[1]姜朝晖.以供给侧改革引领高等教育发展[J].重庆高教研究,2016(1):124.

[2]林卫斌,苏剑.供给侧改革的性质及其实现方式[J].价格理论与实践,2016(1):16-19.

[3]姜士伟.试论地方高校行政管理人才培养变革的“两难困境”[J].廊坊师范学院学报(社会科学版),2014(6):86-89.

[4]余敏江,章静.行政管理专业认同状况实证分析[J].广东行政学院学报,2015(1):24-29.