邓以蛰艺术观对中国当代艺术的启示

2020-01-25段春雪

摘 要:中国当代艺术在不断走向进步同时,也不可避免地出现了一些问题。当代艺术在向西方学习新观念、新模式的过程中产生了“去民族性”问题,意象消费时代的来临不断颠覆传统艺术的认知,不断消解艺术创作的深度模式。邓以蛰融合中国传统艺术理论与西方的现代艺术理论,形成创造性的艺术发展体系。其中的艺术观念和逻辑方法对解决中国当代艺术发展遇到的问题有一定的启发。

关键词:邓以蛰;去民族性;当代艺术;意象消费

当代的社会进程可以用三个字来简单概括:“快” “变”“新”,当代艺术充满跳跃性、宽泛性、颠覆性。艺术的世界性和民族性的矛盾也是中国当代艺术发展中面临的问题之一。

一、中国当代艺术发展梳理

从1949年到1978年,中国的文艺创作侧重于反映工农兵的生活。“85”新潮美术运动后,西方的表现主义、形式主义、抽象派、立体派,后现代的先锋艺术、实验艺术、观念艺术等激起了中国艺术家强烈的兴趣,在绘画领域涌现出各类新的作品,也产生了一些新的问题。一些艺术家为了跟上时代步伐,为了能够进入当代艺术史册,产生了生存的焦虑感,导致中国当代艺术出现了“去民族性”的现象,失去本土的文化自信。这就引出了第一个问题,对于西方的当代文艺观念中国应如何处理?如何在多元化、国际化的背景中使民族传统艺术一脉相承,始终保持文化自信?

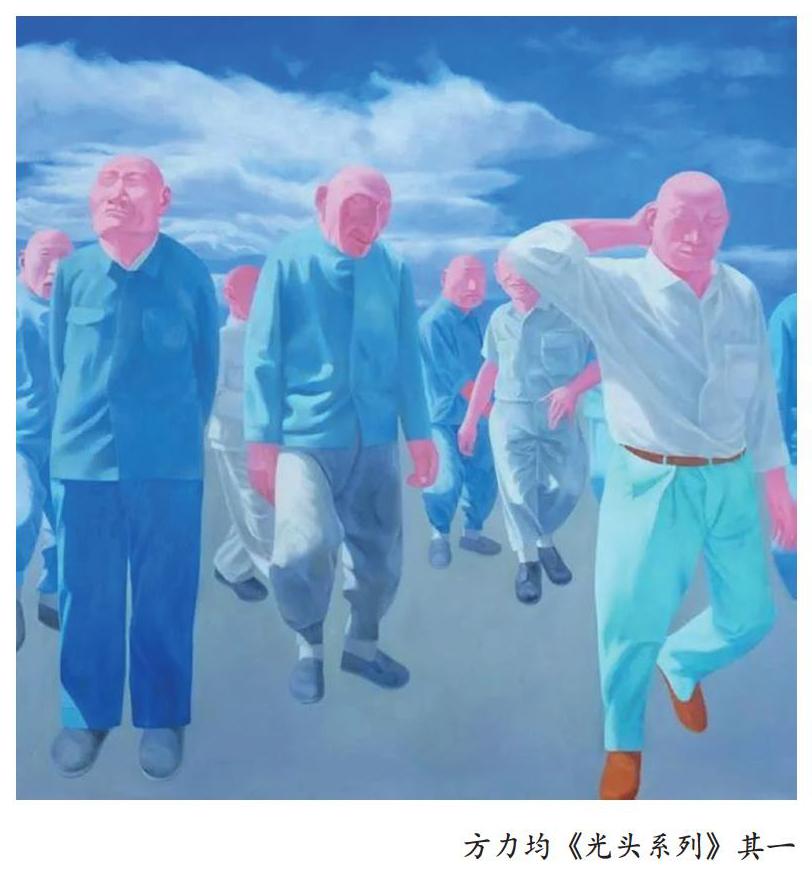

进入20世纪90年代,科技的进步给艺术的发展带来更多的可能,艺术与生活的边界开始模糊。“政治波普”一时起成为创作主流,宣传标语、名人照片、报纸元素等拼贴、组合在一起,成为“反讽”的艺术批判。从20世纪90年代至今,当代艺术进入图像时代、意象消费时代。无论东方还是西方传统的意象艺术都面临着冲击,意象体验变成了意象消费。中国传统的意象艺术,以及更深入的意境创造艺术,都是有分量的艺术,值得反复玩味。而意象消费时代下的艺术出现了削平深度、碎片化的意象体验,尽管形式多元新颖,但过于轻浮,没有分量。这样的艺术不能引起觀赏者心中的精神共鸣,给观赏者留下的不过是看过这件作品的视觉记忆罢了。这就引出了另一个问题:在意象消费时代,中国当代艺术如何在满足市场需求的情况下追求现代诗意?

以上两个问题是本文讨论的内容,笔者从邓以蛰的艺术观出发,寻找解决以上问题的启示,也希望借此重新引起对邓以蛰艺术理论的重视。

二、中国当代艺术的“去民族性”问题

邓以蛰是中国现代美学的奠基人之一,他的艺术发展观促进了中国当代艺术的发展。邓以蛰立足本土,借鉴西方逻辑体系试图建立一套中国本土的艺术理论体系,这种对待中西观念的方法,对解决“去民族性”问题有一定的启发。中国艺术发展有漫长的历史,邓以蛰在《中国艺术发展》一文中说道:“中国艺术史有几个特点:第一,它的时间长。它从石器时代的固有的有孔石器和土器开始,一直不间断地发展到今天,至少有五千年的历史;内部民族成分逐渐汇合集中,成一主流;域外的艺术影响不断流入,始终只是壮大了而没有分散了这个主流。第二,在它的发展过程中充满着斗争……这说明了斗争的情况是:影响是有的,但没有被它压倒,而只是天衣无缝地吸收着令人看不出痕迹来,这是斗争的成果!”[1] 359-360中国艺术发展始终伴随着与域外艺术的斗争,可以说在斗争中才不断向前发展。近代以后,国门打开,艺术“去民族性”的问题逐渐凸显出来。

中国当代艺术发端之时,一些当代艺术家模糊了民族性的身份,盲目模仿,结果只是创作了一些不伦不类的东西。西方古典文化传统一直在背后支撑着当代艺术的发展,是西方文化发展的根本动力。模仿西方艺术的形式,只是舍本逐末,没有深邃的情感表达。中国艺术以气韵和意境为魂,西方艺术以理性和写实为根,它们是两种截然不同的文化系统。中国当代艺术的转型和发展不仅要靠吸收新思想,更要依靠一脉相承的古典艺术规律。邓以蛰先生说道:“如果抹煞遗产,等于挖了根子,民族的形式,那里去寻?然而社会事物不断的变革和新鲜的影响不断的吸收;要在变革、吸收和遗产的基础上发展民族形式的新中国艺术!”[1]364邓以蛰先生曾在日本、美国留学,深受黑格尔和克罗齐的影响。20世纪美学家当中,邓以蛰先生的思想体系性较强。他本人也十分提倡艺术的创新,在绘画中倡导画面要表达艺术家的理想,要流露出新境界、新意义。在《艺术家的难关》一文中,邓以蛰讲道:“艺术与人生发生关系的地方,正赖生人的同情,但艺术招引同情的力量,不在于它的善于逢迎脑府的知识,本能的需要;是在它的鼓励鞭策人类的感情。这鼓励鞭策也许使你不舒服,使你寒暑表失了以知识本能为凭借的肤泛平庸的畅快。所以当代或艺术史上有许多造境极高的艺术,反遭一般观者读者的非难,就是这个原由。”[1]43艺术要发展就要创新,关键在于如何实现创新。

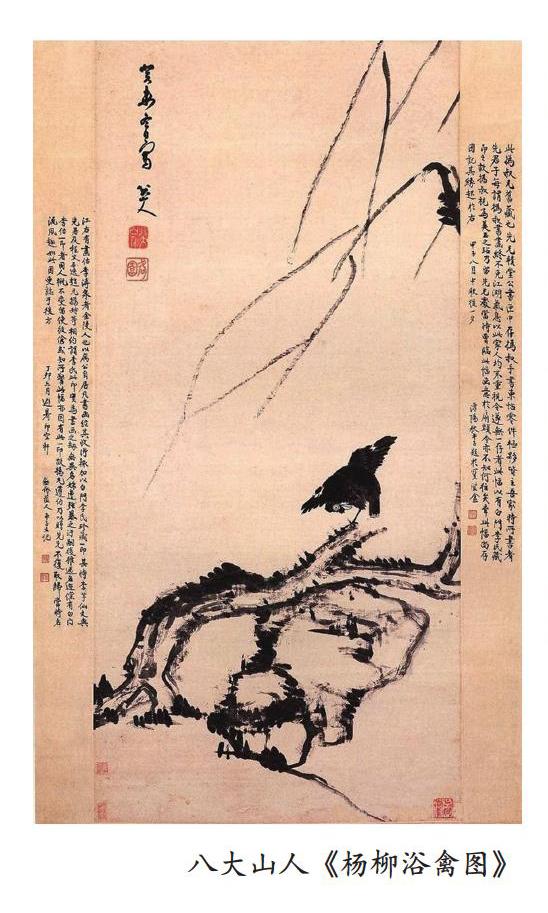

邓以蛰非常具有创造性,他对西方理论的学习不满足于翻译和介绍,而是试图以此作为工具来建立中国的艺术理论体系。在《画理探微》一文中,邓以蛰用“体”“形”“意”“理”总结中国绘画发展的历史阶段。这一颇有见地的观点无疑受到了黑格尔对艺术类型的划分的影响,但却是完全立足于中国传统的艺术理论,更加贴近艺术经验。这一做法对于当代艺术中“去民族性”问题带来了一些启示。中国当代艺术若想获得国际声望,就要在中国几千年来深厚的文艺土壤中播种。现代美学家对古典艺术、美学的研究再一次证明,中国艺术的发展是有规律的,这内在的规律是中国艺术的内在生命。想要顺应时代走向国际就要承袭规律而后创新。没有哪一个国家的当代艺术在失去传统的土壤后能够经得住历史的检验。当代艺术的发展趋势一定是多元化的,很多艺术家早已摒弃直线的艺术发展观。

邓以蛰在《中国艺术的发展》中说:“我们必须将‘天地一气的气化为更具体的‘同气相求的气,来和世界无产阶级大通其声气,来共同发动一个‘同气运动!艺术的能动性,就扎根在这‘同气的根源上;所以同气运动是艺术家的分内事。”[1]362这是一个很有见地的说法,当代艺术需要同气发展,那么就需要各个民族立足本土,寻本民族之气,聚集多元化之气。对西方现代、当代艺术史的重新梳理,揭示了一个事实:从现代到当代,西方艺术的发展并非仅仅是自身逻辑推进的结果,它还是全球多种地域文化共同参与的结果[2]。

中国的当代艺术要从最初的“去民族性”回归到到“重建民族性”,不断地回溯传统,获得创新的力量。邓以蛰从苏东坡《书吴道子画后》的一段论述中引申出了“创、述、变”理论来概括绘画的发展。这一提法不仅适用于绘画也适用于中国整个艺术史的发展。在“创、述、变”理论中,邓以蛰认为“变”是艺术发展的常态,“变”是一个漫长且艰难的过程,要在完全吃透前人的基础上才能知道哪些是应变的,哪些是不应变的。中国当代艺术正处在“变”之中,应承前启下,不能脱离本土社会、人民生活之变。艺术家和欣赏者重视传统艺术精髓、传统艺术体系和规律,才能解决中国当代艺术面临的问题。

传统派艺术学者不能固守传统艺术的规则,其实传统艺术发展过程中也包含着变革。创新派学者也不能把传统艺术阻拦于当代艺术大门之外。艺术总是不断进步的,中国的当代艺术发展只能走属于自己的道路,对于传统“取其精华,去其糟粕”,对于西方新理念审慎选择,选择其中合适的理念。这样中国艺术的未来发展才能不断进步。

三、如何在意象消费时代表现艺术的诗意

这个问题跟上面讨论的问题联系十分密切,可以说是上述问题的衍生问题。大众传媒兴起以后,消费时代、图像时代已经来临。奇思妙想的装置艺术、令人瞠目的行为艺术、绚丽夺目的数字艺术使人们不断思考艺术何为,艺术家何为。艺术中的消费、娱乐消解了意象的深度体验模式,并使传统的艺术体验模式向意象消费转变。中国古典艺术在很大程度上属于精英艺术,只在少数高级知识分子中传播。现在艺术家身份的内涵扩大,艺术和生活的界限渐趋模糊,人人都可以是艺术家,大众艺术占居主导地位。西方的当代艺术消解了传统的写实和理性,中国当代艺术也在消融了写意和气韵。一些80后、90后艺术家对传统的接触和学习较少,面对活跃的艺术市场,他们的艺术创作更容易出现低俗、媚俗的现象,消解深度模式和审美意蕴。这一现象提醒着我们,在意象消费时代,应该反思当代艺术,应该关注艺术的内在价值。

邓以蛰的艺术思想对此问题的启发就是,艺术创作要回归艺术本体。在此须要再次提及《画理探微》中的“体”“形”“意”“理”。“理”就是气韵生动,邓以蛰说道:“然而,艺术不因与气韵不相容而失其存在,而气韵则超过一切艺术,即形超乎体,神或意出于形,而归乎一‘理之精微。此其所以为气韵生动之理,而为吾国画理造境之高之所在也。”[1]217这一命题蕴含真知灼见,具有一定的普适性。中国艺术不以美为核心而以“生气”为创作和欣赏的核心,无论是在绘画中还是在其他艺术门类中,都以此为标准。中国当代艺术发展要关注气韵表现,不要被快节奏生活中的浮华绚丽所迷惑,忘却了中国艺术追求的初心。在讨论山水画时邓以蛰提出“心画”概念,认为宋元山水画表现的是心中意境,这种心画是由一个超脱利欲的、自由的审美心胸孕育的。

审美心胸自古就被反复提及。从老子的“涤除玄鉴”到庄子的审美心胸、宗炳的“澄怀味象”,到郭熙的“林泉之心”,这些美學命题都强调,纯粹的审美心胸是艺术创作至关重要的前提。当代的艺术家需要保持一颗“虚静之心”,这在艺术创作中是必要的。只有具有宁静、宽和、澄澈的审美心胸,才能在观览万物时,一触即发,生成具体的意境,从而完成作品的创造。当代艺术创作一方面要满足市场的需求,一方面要追求诗意表达。面对新的形式、新的内容,追求诗意必定要回归意境,回归传统艺术理论。当然,意境的表达随着时代的发展有着不同的内涵。只有这样,当代艺术才能重新找到自我,完成自我匡正和救赎。

四、结语

邓以蛰的艺术理论值得不断深入研究,当代艺术发展可以不断地从中汲取精神养分。对于中国当代艺术发展中的问题,我们能做的就是敢于正视,及时纠正,积极探索当代艺术的诗意之路。这条诗意之路一定是古今融合、中西交汇之路。坚持正确的艺术创作和欣赏的立场,学习前辈们的优秀成果,善于反思。无论时代如何改变,中国当代艺术发展应永远以中国古典艺术为根本,树立自身的文化自信,才能在国际化的道路上乘风破浪。

参考文献:

[1]邓以蛰.邓以蛰先生全集[M].合肥:安徽教育出版社,1998.

[2]张晓凌.超当代:中国当代艺术的新方位[J].美术,2017(12):6-7,9.

作者简介:段春雪,硕士,嵩山少林武术职业学院。