基于学科大概念背景下的高中古诗教学

2020-01-16王繁

王繁

《普通高中课程方案》(2017年版)中提出:“重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实。”从目前研究文章来看,所谓“大概念”,就是将分散的事实、经验、知识和技能联结为整体,并且赋予它们意义的概念、原则或理论。在实际教学中,学科“大概念”可理解为指向学科核心内容和教学核心任务、反映学科本质的、能将学科关键思想和相关内容联系起来的关键的、特殊的概念。课程的内容是教学的核心,如何就内容本身形成结构性联系,从而形成知识网络,是古代诗歌教学中亟待解决的问题。基于这样的背景,我们将学科大概念引入中学古代诗歌教学中,或许对高中的古诗教学有一定的指导意义。

一谈到古代诗歌,我们留存给学生的可能就是“意象”“意境”和“情感”几个零散的词语,未能形成知识体系,这直接影响了学生形成真正的鉴赏力,直接影响了学生核心素养的提高。就教师的教学而言,很多时候,我们自身也未能完全厘清这些概念,教学中有时候也显得支离破碎,并没有真正形成自己的知识体系。那么,针对这样的情况,在诗歌教学中,我们首先要明确的大概念是什么?有怎样的表达形式?又是如何关联教学的?这是我们要认真梳理的问题,也是形成知识框架的基础。

目前看来,学科概念中,特有的概念应该就是学科大概念最主要的表达形式。中国古代传统的文论中,对诗歌的概念并不重视,也未能形成严密的知识体系。对我们的教学而言,我们需要来梳理出古代诗歌教学中最重要的大概念。在古詩教学中,最常出现的就是“意象”这个概念,学生也经常在课堂上听到老师提起这个概念。很多情况下,我们让学生来说什么是意象,却鲜有人能顺畅地表达。除了“意象”之外,如果我们去问学生,他们可能说出较多的概念就是“借景抒情”“虚实结合”“情景交融”“用典”等零碎的概念。在这些概念中,我们要梳理出学科核心概念,才能更好地指导诗歌教学。

对于“意象”和“形象”,学界有很多专业性的论文,学者们也有诸多的争议。对于中国古代诗歌而言,作者将自身的情感意象化,呈现在我们面前的是形象。无论是形象还是意象,这里面都有一个“象”。“象”本于“形”,没有“形”,哪来的“象”。叶嘉莹认为,诗歌中的“物”应该是大自然的景象和人世间的事物。王国维认为:“文学中有二原质焉:曰景,曰情。前者以描写自然及人生之事实为主,后者则吾人对此种事实之精神的态度也。故前者客观的也,后者主观的也。前者知识的也,后者感情的也。”我们可以这么认为:自然界的形象,经过诗人的选择、过滤,将主观的情感投射到客观的景或物上之后,从而形成艺术上的“意象”;艺术上的“意象”经过诗人的加工,逐渐将艺术上主观的“意象”物化为新的实际物化状态的艺术上的“形象”。由此,我们似乎可以选择“形象”这个名词作为古诗教学第一个最重要的大概念。

诗人选取了合适的“形象”之后,最终还是要通过语言来呈现。作品物化的阶段自然就是对语言文字的推敲和写作技巧的运用,这都是物化阶段最重要的部分。诗歌进行创作中诗人要运用准确、鲜明、生动的语言来呈现出艺术世界。对于诗歌创作而言,诗人还要注重诗歌的凝练性和艺术性,认真地进行语言的推敲。为了突出语言的表现功能,诗人会进行词句的推敲,将正常的话语系统进行改造,创造出富有表现性的诗歌抒情话语。所谓“片言可以明百意,坐驰可以役万景”,这也充分说明了诗歌语言的凝练性。从诗歌语言特征出发,我们在诗歌教学中要学会关注“炼字”“炼句”等。朱光潜先生就认为“诗是有音律的纯文学”,诗歌语言比较凝练而且具有一定的韵律。从这个角度来说,诗歌教学中我们需要引导学生学会诵读,充分感受语言的韵律感。诗歌是语言的艺术,语言是诗歌的思维载体。语言的建构与运用是语文的核心素养之一,在古诗词教学中核心素养的培养也是最重要的教学任务之一。对于诗歌这种文体而言,其语言相对于其他文体而言具有不可替代的独特性。针对这样的“诗家语”,我们在教学中,不仅要注意引导学生对词句进行品味,还要注意让学生感受诗歌语言的风格,从而实现语言建构与运用的目的。由此,我们可以看出,“语言”是诗歌教学中不可或缺的重要的大概念。

除了“语言”之外,诗人还得借助一定的写作“技巧”来进行创作。我们通常所说的“借景抒情”“动静结合”“对比”“衬托”等,都属于“技巧”。“技巧”的运用就是根据创作的需要,灵活巧妙地采用各种写作手法,主要是为物化主要形象的内在“物理”服务。诗人要将构思中初步成熟的“形象”形神兼备地呈现,就必须要顺应事物内在的“物理”。诗歌创作从为什么写,到准备好写什么,接下来最重要的就是怎么写。“怎么写”就是作者的创作的“技巧”。从传统表现手法“赋、比、兴”开始,历代以来诗歌的创作技巧在不断发展,运用也灵活多变,难以尽述。在高中阶段,通常情况下,我们可以将其分为修辞手法、表达方式和表现手法等三个层面来分析。阅读鉴赏时,首先可以引导学生关注诗歌的修辞手法,常见的有“比喻”“比拟”等。接下来就是从表达方式入手,主要是“抒情”和“描写”这两种表达方式;“抒情”又可以分为直接抒情和间接抒情。而间接抒情又可以分为“借景抒情”“借典抒情”“借物抒情”“借事抒情”等等。还有一个层面就是“表现手法”,常见的有“对比”“衬托”“抑扬”“渲染”“映衬”等手法。当然这种划分也有诸多不合理之处,许多概念之间也有诸多重叠之处,但据此我们可以帮助学生建立一个相对完整的关于诗歌技巧的知识体系。由此分析,我们可以看出,在“形象”之后,我们不可忽略的就是诗歌创作中“技巧”这个大概念。

经过了物化阶段之后,诗人选定了“形象”,再运用“语言”和“技巧”,为读者构建了独特的艺术世界。清代的王夫之在《姜斋诗话》中有这样的言论:“情景虽有在心在物之分,而景生情,情生景,哀乐之触,荣悴之迎,互藏其宅。”王夫之所言,指的是情景相融相生,丰盈了作者的情感。而诗人所营造的艺术世界就是让读者走入一种情感交融的境界中。很多时候学界对于诗人营造的情景交融的艺术境界称之为“意境”。童庆炳先生主编的《文学理论教程》中就对“意境”下了这样的定义:“意境是指抒情性作品中呈现出的那种情景交融、虚实相生的形象系统及其诱发和开拓的审美想象空间”。所以,这里我们可以将“意境”也作为古诗教学中最重要的大概念之一。

中国的古代诗歌大部分都是抒情性文学作品,抒情也是中国传统文学最为突出的特征之一。从艺术发现上来说,古代诗歌创作的发生应该是作者的思想情感。创作动机是作家创作的内驱力,“在作家心理失衡的情况下形成易感点,与某种外部刺激相迎合之后带来的极强的行动力量,并对整个创作过程起支配作用”,这样的艺术发现就是诗歌创作中诗人创作的生发点。正如《诗品》中所言:“若乃春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祁寒,斯四候之感诸诗者也。嘉会寄诗以亲,离群讬诗以怨。至于楚臣去境,汉妾辞宫。或骨横朔野,魂逐飞蓬。或负戈外戍,杀气雄边。塞客衣单,孀闺泪尽。或士有解佩出朝,一去忘返。女有扬蛾入宠,再盼倾国。凡斯种种,感荡心灵,非陈诗何以展其义?非长歌何以骋其情?”由此可以看出诗歌中“情感”应该是最根本的概念,是诗歌创作的源头动力。所以,我们理所当然地推出了“情感”这个大概念。当然,在古代诗歌教学中,除了主要概念以外,其表达形式还有一些观点和论断,以及单元教学时的主题,这些也是我们要关注的,限于篇幅,本文不再赘述。

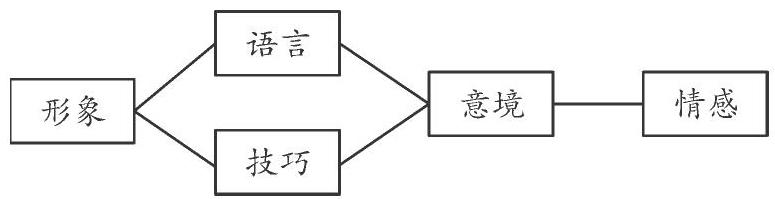

经过梳理,我們可以确定这样的学科大概念:形象、语言、技巧、意境与情感。在这样的学科大概念背景下,我们可以进一步聚焦学科的核心任务,引导学生架构学科知识框架。古代诗歌教学在高中语文教学中一直是教学难点,在大概念引导下有助于确定教学的次序,比如古代诗歌教学,我们可以利用大概念让学生建构知识框架(如下图),从而真正提高阅读鉴赏的能力。

就诗歌创作的发生阶段而言,古代的诗歌创作往往都是作者在内心聚集了大量的感性材料的基础上,依据自身的思想原则和审美取向获得的一种对生活独有的个体领悟。通过这个知识框架的建构,一方面让学生对高考古诗的考点做到心中有数,又让学生对诗歌本质有一定的了解。就高考的考点而言,古代诗歌的知识框架形成以后,有助于提高学生诗歌鉴赏能力。在这个框架下,教师在进行古代诗歌教学时就会考虑到学生的接受过程。

利用这个框架,指导我们的教学,或者说让学生对古诗从创作的发生到诗歌的兴动感发的情感,有了一个过程性的理解。这样他们在鉴赏诗歌时,就能基本上从形象入手,一步步探寻诗歌的内核,从而真正走入诗歌,走入作者的内心,达到具备独立鉴赏能力的水平。

〔本文系2020年安徽教育科学研究项目课题“大观念视域下的高中语文大单元教学的实践研究”(项目编号:JKZ20005)的研究成果之一〕

[作者通联:安徽合肥六中]