公元前221年—公元1911年陕甘地区堰塞湖成因浅析

2020-01-09何洪鸣董凌霄

费 杰,何洪鸣,杨 帅,董凌霄

(1.复旦大学历史地理研究中心,上海 200433;2.中国科学院水利部水土保持研究所,陕西 杨凌 712100)

0 引言

研究过去的地质灾害过程及其灾情的特征,可以提高对地质灾害的认识水平,增强应对能力。堰塞湖,简而言之,就是山体滑坡、崩塌、泥石流堵塞河道形成的湖泊[1-3]。例如:新疆布尔津县喀纳斯湖的成因在很大程度上是一个冰川堰塞湖。其湖盆可能与构造断陷有关,但湖泊最终形成与第四纪冰川活动密切相关,包括冰蚀作用刨深、刨宽河谷形成湖盆,冰碛物堵塞河谷,形成堰塞体[4-6]。1920年宁夏海原Ms 8.5级地震,大量崩塌、滑坡壅塞河道形成至少数十处堰塞湖,其中较大的如宁夏西吉县党家岔震湖等[7-8]。

堰塞湖的次生洪水灾害主要表现为两个方面,一是堰塞湖形成时对上游的回水淹没;二是堰塞湖溃坝洪水,即堰塞体溃决给下游造成的洪水。有文字记录以来人员伤亡最惨重的一次堰塞湖次生洪水灾害可能于1786年发生在中国四川。1786年6月1日四川打箭炉厅(今四川康定)Ms 7级地震。沈边土司所属老虎岩地方(今四川泸定),山崩壅塞大渡河,上游居民迁避不及,淹没1 000多家。15日强余震,堰塞坝溃决,淹没下游人民超过10万人(一说数十万人)[9]。

2008年四川汶川Ms 8.0级地震后,甘肃徽县山体崩塌,形成堰塞湖,造成一定灾害[10]。2010年8月,甘肃发生特别重大的堰塞湖次生洪水灾害,暴雨引发的泥石流堵塞白龙江,形成大型堰塞湖,造成舟曲县城被淹,1 000多人遇难。该次堰塞湖灾害的直接原因是暴雨,而间接原因则是2008年汶川地震,造成流域内山体稳定性降低[11-12]。

就研究时段而言,本文定为过去2000年(公元前221—公元1911年,即秦至清代)。公元前 221年以前的先秦时期,历史文献资料稀少,且相关记载的时间、地点往往争议很大,因此本文不把先秦时期列入研究对象。民国时期以来对堰塞湖有较为科学的记述,故也不作为本文研究的对象。

本文的研究区域——陕甘地区,指陕西、甘肃两省。本区大部分为黄土高原地区,另外陕西南部是秦巴山地,甘肃西部是河西走廊和祁连山地。其中河西走廊、六盘山、渭河盆地都是地震活动活跃的地区。

大部分属黄河流域,东南部属长江流域,甘肃河西走廊和陕西北端为内流区。本区属东亚季风区,自东南向西北,由北亚热带季风性湿润气候过渡到中温带半干旱荒漠气候。本区陕西中部的西安附近,历史上,周秦汉隋唐等十余个王朝在此区域建都,是著名的人文渊薮,留下丰富的历史文献资料。

但在查阅资料时也查阅了宁夏和青海两省区的资料,但宁夏未见堰塞湖记载,青海仅见一条记载。本区地质、地貌条件复杂,容易在一定条件下形成堰塞湖。本研究首先是全面、系统的寻找本区关于堰塞湖的历史文献记载,以此为基础,对过去2000年(公元前 221—公元 1911年,即秦至清代)陕甘地区的堰塞湖进行调查、研究。

本文所用资料是历史文献,比较系统的查阅了二十四史、编纂于1949年以前地方志和其它史部古籍,也查阅了部分明清时期档案、笔记、日记、文集等古籍。查阅的过程,以电子检索和手工翻阅相结合。一方面利用数据库,以山崩、岸崩、壅、逆流等与堰塞湖相关的关键词进行检索。另一方面也进行手工翻阅和核对原始古籍。本区历史文献资料丰富,但是资料时空分布都不均匀,越晚的时期,资料越丰富。空间分布上,陕西省西安周边地区最为丰富,甘肃西部等地区相对稀少。

1 资料与分析

1.1 秦汉魏晋南北朝时期(公元前 221—公元 580年)

这一时期,年代相对久远,资料较少,仅在其中的西汉时期发现有资料。有研究推测,距今2000年前,在嘉陵江和汉江上游(甘肃省陇南市东部和陕西省汉中市西部)曾经存在过大型堰塞湖[13]。该堰塞湖的形成可能源于公元前186年武都地震(震级Ms 6~7级)引起的山崩(1)据《汉书》卷三《高后纪》记载:“(高后二年)春正月乙卯(BC 186.2.25),地震,羌道、武都道山崩。”。中西历转换依据:张培瑜, 1997.《三千五百年历日天象》 郑州: 大象出版社, p.64.。这一地质事件甚至可能最终导致嘉陵江袭夺汉江上游[13]。不过,这一论点还需要更多证据支撑。

西汉时期(含王莽新朝),本区比较确切的关于堰塞湖的资料有3条:

(1)“西汉元帝建昭四年,六月甲申(BC 35.7.11)(2)中西历转换依据: 张培瑜, 1997.《三千五百年历日天象》 郑州:大象出版社, p.90.……蓝田地沙石壅霸水。安陵(汉代县名,在今陕西咸阳境内)岸崩,壅泾水,水逆流(3)《汉书 元帝纪》。”

(2)“成帝河平四年三月……壬申(BC 25.5.7)(4)中西历转换依据: 张培瑜, 1997.《三千五百年历日天象》 郑州: 大象出版社, p.91.,长陵(汉代县名,在今陕西咸阳境内)临泾岸崩,壅泾水(5)《汉书 成帝纪》。”

(3)“是月戊辰(天凤三年闰五月戊辰,AD 16.6.2),长平馆(陕西泾阳)两岸崩,邕(壅)泾水不流,毁而北行(6)《汉书 王莽传》。”

这一时期的这3条资料,共记载了4处堰塞湖(其中第1条记载了2处堰塞湖)。本文按时间、地点命名如下:公元前35年陕西蓝田堰塞湖、公元前35年陕西咸阳安陵堰塞湖、公元前25年陕西咸阳长陵堰塞湖与公元16年陕西泾阳长平馆堰塞湖。

这4处堰塞湖资料都比较简略,并不清楚是否造成灾害,也不清楚是地震、强降雨还是其它原因造成崩塌,从而出现堰塞湖。有意思的是,这4处堰塞湖有3处位于泾河流域,1处位于灞河(渭河支流)流域。可能是因为泾河与灞河流域位于西汉首都长安(西安)附近,所以留下的历史文献资料相对较多。这里,后3处堰塞湖的原因都是“岸崩”,应当是河流侧蚀诱发的河岸崩塌。

西汉以后,东汉和魏晋南北朝都没有相关资料。直到唐代,陕甘地区才又有关于堰塞湖的资料。

1.2 隋唐五代时期(581—959年)

这一时期,历史文献记录到了本区曾经出现2处堰塞湖,都属于唐代,隋代和五代十国时期未见相关记载。这里姑且将这两处堰塞湖命名为,689年陕西华县赤水堰塞湖和847年甘肃南部洮水堰塞湖。

(1)《新唐书·五行志》记载:“永昌中,华州赤水南岸大山,昼日忽风昏,有声隐隐如雷。顷之,渐移东数百步,壅赤水。压张村民三十余家。山高二百余丈,水深二十丈。坡上草木宛然。”类似记载还有:“永昌元年(689年)华州敷水店西南坡,白昼飞四五里,直抵赤水。其坡上树木禾黍宛然无损(7)《新唐书·五行志》。”

(2)《新唐书·吐蕃传》记载:“会昌二年(847年),(吐蕃)国中地震裂,水泉涌。岷山崩,洮水逆流三日。”这条资料还见于西藏历史文献《红史》。据记载:“悉州、夏州,吐蕃所辖的大山崩裂,碌曲(洮河上游)倒流三日[14]。”

689年陕西华县赤水堰塞湖,记载比较详细,可知是滑坡引起,从“压张村民三十余家”来看,灾害不小,但可能是缘于滑坡埋压,而非回水淹没。847年洮水的堰塞湖可能与地震有关,是否成灾,因记载简略,难以确考。不过,洮水是黄河上游第二大的一级支流,逆流三日应该会造成流域内的洪灾。而且,该事件作为吐蕃历史上的一个重要事件被吐蕃和唐朝历史文献记录下来,应该是一次比较重大的灾害。

1.3 宋代(960—1278年)

宋代历史文献按理较为丰富,但仅发现有1条关于堰塞湖的资料。姑且将该堰塞湖命名为986年甘肃陇南白江水堰塞湖,不清楚其诱因是地震还是强降雨等。不过,这一次堰塞湖引发洪水灾害“坏民田数百里”,灾情还是非常严重的。此处提到堰塞湖形成原因是“常峡山圮”,应当是山体崩塌。

“雍熙三年(986年)阶州福津县(今甘肃武都境内)常峡山圮,壅白江水(今白龙江,嘉陵江支流)。水逆流高十许丈,坏民田数百里(8)《宋史·五行志》。”

1.4 元代(1279—1367年)

元代堰塞湖资料较多,共计7条,涉及9处堰塞湖。9处堰塞湖分别是:1270年甘肃甘谷堰塞湖,1312年甘肃天水西河川堰塞湖,1324年甘肃天水来谷河堰塞湖,1335年甘肃天水堰塞湖,1341年甘肃甘谷堰塞湖,1343年甘肃武山堰塞湖,1343年甘肃甘谷堰塞湖,1343年甘肃天水堰塞湖,1366年陕西蒲城堰塞湖。

(1)“至元七年(1270年),(伏羌,甘肃甘谷)山崩水涌,溺者无数(9)周铣修,叶芝纂,乾隆三十五年(1770),《伏羌县志》卷十四《祥异》。”

(2)“皇庆元年(1312年),成纪县(甘肃天水)山移,是夜急风雷雹,北山南移至西河川,次日再移,平地突出土阜,高者二三丈。陷没民居,遣官赈恤之(10)周铣修,叶芝纂,乾隆三十五年(1770),《伏羌县志》卷十四《祥异》。”

(3)“泰定元年八月(1324.8.20-9.18),成纪县(甘肃天水)大雨,山崩水溢,壅土至来谷河成丘阜(11)《元史》卷五十 志第三上《五行》一。”

(4)“(元统)三年春二月(1335.2.24-3.24),成纪县(甘肃天水)山崩水涌,溺死者无算(12)宣统元年 甘肃新通志 卷二《天文志 附祥异》。”

(5)“至正元年(1341年)伏羌(甘肃甘谷)山崩水涌,溺死者无数(13)宣统元年 甘肃新通志 卷二《天文志 附祥异》。”

(6)“(至正)三年二月(1343.2.25-3.26),巩昌宁远(甘肃武山)、伏羌县(甘肃甘谷)秦州成纪(甘肃天水)三县山崩水涌,溺死者无算(14)《元史·五行志》。”本条资料应当涉及三处堰塞湖。

(7)“至正二十六年十一月辛丑(1366.12.25)华州蒲城县洛岸崩,壅水,绝流三日(15)《元史·五行志》。”;又:“元至正二十六年洛北岸崩,壅水,绝流三日(16)康熙《蒲城志》卷二。”

由此可见,元代甘肃东南部和陕西中部出现有9处堰塞湖,并造成洪灾。其中1312年甘肃天水西河川堰塞湖的成因是强降雨诱发滑坡,1324年甘肃天水来谷河堰塞湖的成因是强降雨诱发崩塌,1366年陕西蒲城堰塞湖的成因是洛水河岸崩塌。其余堰塞湖的成因不详。大多数堰塞湖的记载都较简略,有的记载不是特别明确,有的堰塞湖是否存在还不十分肯定。

1.5 明代(1368—1643年)

明代堰塞湖资料较丰富。本研究发现的堰塞湖有:1461年甘肃临夏大夏河堰塞湖,形成原因是山体崩塌;1544年甘肃成县鸡川水堰塞湖,形成原因是崩塌滑坡;1556年陕西潼关堰塞湖,形成原因是关中大地震造成山崩,在陕西潼关堵塞黄河和渭河河道,在黄河、渭河等河流形成堰塞湖。1609年甘肃酒泉讨来河堰塞湖,形成原因是地震诱发山体崩塌。1623年陕西蒲城洛水堰塞湖,形成原因是河岸崩塌。

(1)“天顺五年七月(1461.8.6-9.3)南山崩,大夏河水数日不流(17)《陕西通志》卷三十《祥异》。”又:“(天顺五年七月)河州(今临夏)南山崩,壅大夏河水数日不流(18)宣统元年《甘肃新通志》卷二《天文志 附祥异》。”

(2)“(嘉靖)二十三年秋八月(1544.8.18-9.16)鸡山(今甘肃成县西南)崩移,塞鸡川水不流年余(19)《陕西通志》卷三十《祥异》。”

(3)“(嘉靖)三十四年十二月壬寅(1556.1.23)山西、陕西、河南同时地震……或地裂泉涌,中有鱼物、河渭大泛,华岳、终南山鸣,河清数日,官吏、军民死八十三万有奇(20)《明史》卷三十 志第六《五行》三。”又:“山多崩断,潼关道壅,河逆流,清三日(21)(明)赵时春《赵浚谷文集》卷八。”又:“陕西地大震,自省城之东渐重,至潼关而极,声如雷,鸡犬鸣吠,河渭涨壅数日(22)陆维恒 乾隆五十八年《华阴县志》卷七。”

(4)(1609年)“甘肃地震、红崖、清水等堡军民压死八百四十余人,边场摇损凡八百七十里。东关地裂,南山一带崩,讨来等河(甘肃酒泉)绝流数日(23)《万历实录》卷四五九。”

(5)“(天启三年)三月(1623.3.31-4.28),洛水一日夜不流,以岸壅蒲城县境(24)天启《同州志》卷十六《祥祲》。又:明天啓初洛南岸壅崩,水绝流亦三日(25)康熙 蒲城志 卷二。”

1.6 清代(1644—1911年)

清代堰塞湖资料大大增加,相关记载更为具体。本研究发现的堰塞湖数量较多,下面先讨论与地震无直接关联的:1739年甘肃秦安陇水堰塞湖、1847年青海西宁南川堰塞湖,形成原因是崩塌。1867年陕西陇县堰塞湖,1897年甘肃武山漳水堰塞湖,1899年甘肃秦安鸡川水堰塞湖,1900年甘肃漳县新寺堰塞湖,上述堰塞湖,形成的直接原因都是崩塌。其中,1739年1月3日宁夏平罗、银川8级地震,或许是1739年甘肃秦安陇水堰塞湖形成的间接原因。该次地震震中距秦安约400 km,可能会使山体稳定性降低,易于崩塌。

(1)“乾隆四年十一月十四日(1739.12.14),秦安县北山崩(26)《清史稿》卷四十四 志十九 《灾异》五”又:“乾隆四年……秦安城北山崩,陇水(葫芦河)壅不流者数日(27)乾隆《直隸秦州新志》 卷六。”

(2)“(道光二十七年)六月十一日(1847.7.22),(青海西宁)南川田家寨北山崩,壅塞河道,冲倒房屋,邑民避居高阜福神庙。次夜雷雨复作,水高数十丈,栖于庙者悉淹毙(28)光绪《西宁府续志》卷二《祥异》。”

(3)“(同治六年,1867年,陕西陇县)大水,西区固关岔口山崩,聚水数日,始冲下东流,淹没曹家湾街房数百间,又冲去东岳庙水磨数盘,沙岗子街(现南河桥南边)被截为两段,白马寺等移至南门外高处,‘诚巨灾也’[15]”

(4)“(光绪二十三年八月,1897.8.28-9.25,甘肃武山县)宁远大夫沟北山崩,壅漳水三日不流,上下村室庐湮没,伤人以百计(29)宣统元年《甘肃新通志》卷二《祥异》。”

(5)“(光绪二十五年)秋七月(1899.8.6-9.4),秦安县大雨连旬,北乡庐家山崩,周围阔六七里,聚鸡川水倒溢十里有余。压伤五户,淹毙男妇二十五人。有孙姓村庄,素距高,夜雨如注,天明成沼(30)宣统元年《甘肃新通志》卷二《祥异》。”

(6)“(光绪二十六年)六月(1900.6.27-7.25),漳县新寺南谷山连日有声如雷,地土松涌如猪喙然,初四日,遥山忽崩,壅塞河水,三日不流(31)康熙六年《陕西通志》卷三零。”

1654年甘肃天水地震,天水境内罗家堡的木门、七十峪一带因山体崩塌、滑坡,形成多处堰塞湖——“海子”,并可能淹没数个村庄。有的堰塞湖在雍正四年(1726)春季干涸。有的堰塞湖直到1960年代还未完全干涸。这里命名为1654年天水罗家堡堰塞湖群。其主要历史文献记载如下:

“顺治十一年六月初八日(1654.7.21)夜,西安各郡地大震,自西北来,有声如雷,坏室庐,压人无算。次日又微震,秦州为甚,震百余日,山皆倒置,水上高原,城廓、衙舍一无存者。自是或数月震,经年震,大小震凡三年乃止(32)康熙二十六年《巩昌府志》卷二八。”

“顺治十一年,秦州地震百余日,山皆倒置,水上高原(33)乾隆五十五年抄本《庄浪志略》卷一九。”

“六月十一日(1654.7.24)地大震,秦陇以上至此(庄浪),山崩水溢,多伤人。”

“顺治甲午,地为之震,木门一带,山崩水壅,桑田沧海,压埋村落近十里(34)康熙二十六年抄本《礼县新志·灾祥》。”

“罗家堡七十峪,两山拽成一处,壅河成潭(35)费廷珍,1764年(乾隆二十九年)《直隶秦州新志》卷六。”

“顺治甲午地震,木门地方山崩水壅,川聚为海,名曰海子,近复变为桑田(36)方嘉发,唐正邦,1756年,《乾隆礼县志》。”

“十一年夏六月地震,年余不止。是月空中有声如雷,经时乃止。秦州城垣官署民舍崩圮殆尽,压死男妇万余口。罗家堡七十峪,两山拽成一处,壅河成潭。礼县木门地方山崩水壅,川聚为海,名曰海子,近复变为桑田(37)费廷珍,1764年(乾隆二十九年)《直隶秦州新志》卷六。”

“顺治十一年六月地震,山崩地裂,天水一带尤酷,木门道土陷数百尺,水聚数十丈,成邑村庄覆于土者千家(38)康熙二十六年 《成县志·灾异》。”

“十一年地震,木门里平川沉没,滙为巨浸,汪洋若海,俗呼为海子。至雍正四年春月雷雨,见烟雾中有蛟龙飞出之状,水遂涸,至今皆成良田(39)邱大英,1774年(乾隆三十九年),《乾隆西和县志》卷四《纪异》。”

1960年代中国科学院兰州地球物理研究所对此进行了科学调查:“经我们调查,在天水市区西南三十余公里之罗家堡之木门里一带确有延续大约四公里的大滑坡遗迹和两个残存的海子,这和史书上的记载完全是一致的(40)兰州地球物理研究所,1966《天水地区地震调查报告》。”

1718年甘肃通渭地震,诱发山体崩塌,形成至少两处堰塞湖,姑且命名为1718年甘肃静宁治平川堰塞湖和庄浪堰塞湖。相关历史文献记载如下:

“(康熙)五十七年戊戌五月二十一日(1718.6.19)寅时地大震,声如雷,(静宁州)城楼女墙官署民舍尽圮,南五台山前峯崩,治平川山崩壅河,压死居民数千(41)王烜.乾隆十一年刊本(民國重印)《静宁州志》卷八。”

“康熙五十七年戊戌五月二十一日(1718.6.19)寅时地大震,(庄浪)南城倾塌,西南乡广盈里鞍子山崩,压陷居民千百余口,河壅不流,蒙恩查赈(42)邵陆,耿光文.乾隆五十五年刊本《庄浪志略》卷一九。”

1879年,甘肃武都地震,在阶州(武都)形成堰塞湖,这里将它命名为1879年甘肃武都堰塞湖。该处堰塞湖带来的洪灾尤为严重。堰塞湖回水淹没和溃坝洪水造成阶州州城和洋汤河镇被淹,人员伤亡惨重。

从历史文献记载来看,堰塞湖应当形成于主震发生时,即光绪五年五月十二日(1879.7.1),溃决于五月十六日(1879.7.5)、二十九日(1879.7.18)、六月初一日(1879.7.19)等。

“光绪五年己卯春,甘肃阶州地震,有声如雷,荡决数百里,山崩壅江,江夺溜埽半城去,……阶州下游有巨镇曰洋汤河,万家烟火,倏成泽国,鸡犬无踪,竟莫可考其人数(43)清 史念祖 民国六年(1917)《弢园随笔》P63-64。。”

“光绪五年五月初十日地震。十二日(1879.7.1)寅刻大震,山崩水壅。城垣倾圮,杀一万八百三十余人。洋汤河水涨发,隔河民人数百家被水阻隔,淹压饿毙者不计其数。十六日南河暴涨,漂流人畜无算(44)《陕甘总督左宗棠录副奏折》光绪五年八月二十四日。”

“地震之后,山裂水涌,滨城河渠失其故道;上下游各处,节节土石堆塞,积潦纵横。五月二十九(1879.7.18)、六月初一(1879.7.19)等日,大雨如注,山谷积水复横决四出,将州城西南隅新筑溃口冲塌,并灌入城,淹倒南门城楼及迤东一带城身,宽长约计七八百丈。城中游击衙署及民房数百所并遭淹没。阶城地势低洼,居民于地震时已移避高处,故淹毙尚少(45)叶恩沛修 吕震南纂,光绪十二年《阶州直隶州续志》卷十九。”

2 讨论

除上述资料外,公元前 221年以前的先秦时期,也有一些堰塞湖的相关记载,或一些地质事件可能和堰塞湖有关。

例如:有研究认为大禹治水的洪水来源是黄河上游堰塞湖溃坝洪水,但这个观点争议很大[16]。另外,《史记·周本纪》记载:“幽王二年,西周三川皆震。……昔伊、洛竭而夏亡,河竭而商亡。今周德若二代之季矣,其川原又塞,塞必竭。夫国必依山川,山崩川竭,亡国之徵也。川竭必山崩。……是岁也,三川竭,岐山崩。”类似记载也见于《国语·周语上》。

这段文字记载了夏朝灭亡前伊、洛河竭,商朝灭亡前黄河竭,西周灭亡前“三川竭,岐山崩”。特别是“三川竭,岐山崩”,时间是西周末年,地点应该是今陕西关中地区,似乎是“岐山”山崩造成堰塞湖堵塞河道,且可能和地震有关。三川一般指渭河、泾河和北洛河。从“三川皆震”来看,地震的影响范围很大,震级应该不低。“其川原又塞,塞必竭”,很接近于河道被堰塞体堵塞,造成下游干涸。但这段文字又说“川竭必山崩”,将“三川竭”置于“岐山崩”,似乎是川竭在前,山崩在后。因而这条资料到底是不是指的堰塞湖也不能肯定,只能存疑。总体而言,先秦时期的资料可靠性、争议性都很多,难有定论。

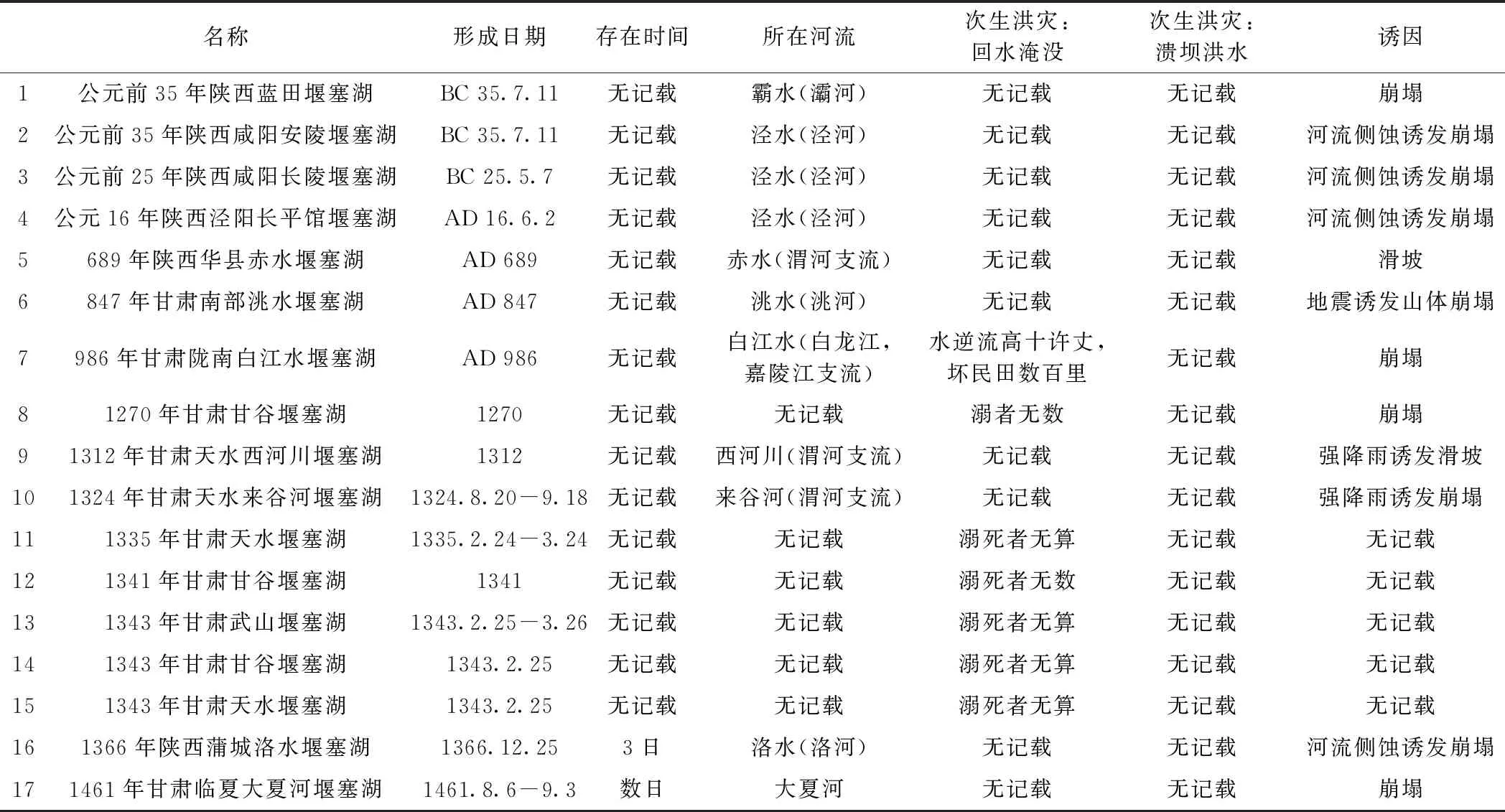

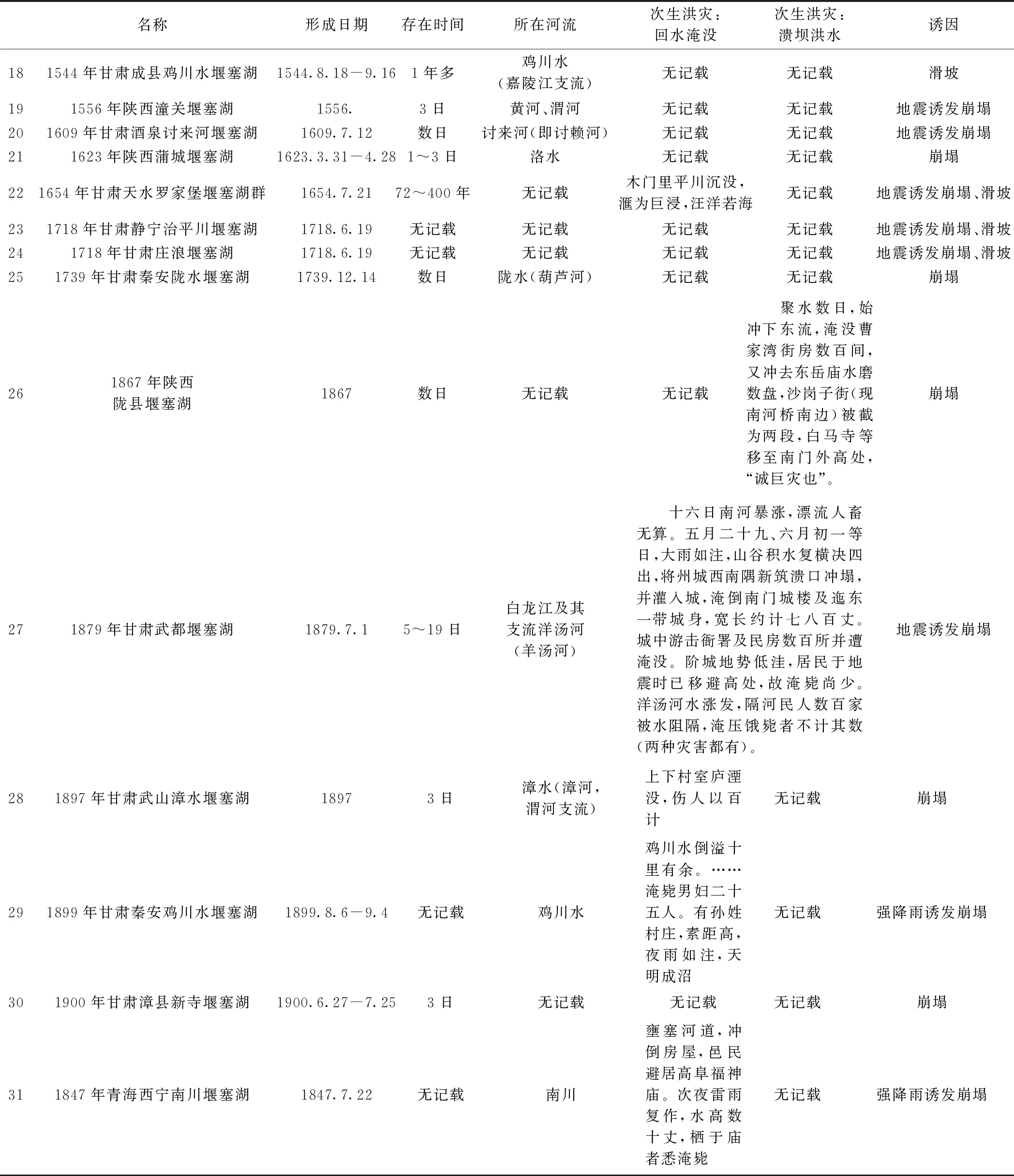

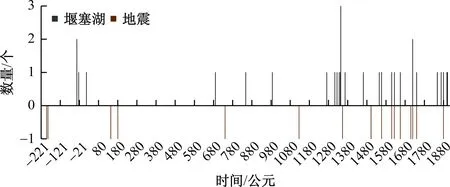

这样,可以将过去2000年(公元前 221—公元 1911年,即秦至清代)陕甘地区堰塞湖资料整理为表1。由表1可见,公元前 221—公元 1911年,共有30处堰塞湖,其中陕西9处,甘肃21处。另在青海发现1处。图1显示了过去2000年陕甘地区堰塞湖及其与Ms 7级以上地震的时间分布的对比。

需要特别说明的是,历史文献可能存在缺失,使得本研究发现的堰塞湖并不等同于本区过去2000年出现过的全部堰塞湖。从年代分布看,距今年代越远,缺失的可能性越大,例如东汉至隋代(公元25—581年)没有发现堰塞湖资料,应当与资料缺失有关。另外与陕西甘肃毗邻,且地貌、地质条件接近的青海和宁夏,堰塞湖记载很少,青海仅有一处,宁夏则未有发现,应当与这些区域历史文献资料相对较少有关。

从流域分布看,1609年甘肃酒泉讨来河堰塞湖位于内流区,1544年甘肃成县鸡川水堰塞湖和1879年甘肃武都堰塞湖都位于长江支流嘉陵江流域,其余堰塞湖都位于黄河上中游流域。

过去2000年陕甘地区的堰塞湖存在时间大都较短,其中1654年甘肃天水罗家堡堰塞湖群存在时间达到72—400年,1544年甘肃成县鸡川水堰塞湖存在时间达到1年多,其它已知存在时间的堰塞湖都仅存在不到20日。

这些堰塞湖共计造成次生洪水灾害14次,其中1867年陕西陇县堰塞湖、1879年甘肃武都堰塞湖造成了溃坝洪水,其余12次均为回水淹没。从历史文献记载来看,这些洪水灾害大都比较严重,造成了大量人员伤亡和财产损失。其中,堰塞湖形成时对上游的回水淹没,比溃坝洪水更易致灾。

从堰塞湖成因看,主要是地震、强降雨、河流侧蚀等引发崩塌、滑坡,继而形成堰塞湖。本区甘肃境内有冰川活动,是否也引发堰塞湖,因为历史文献较少,难以下定论。

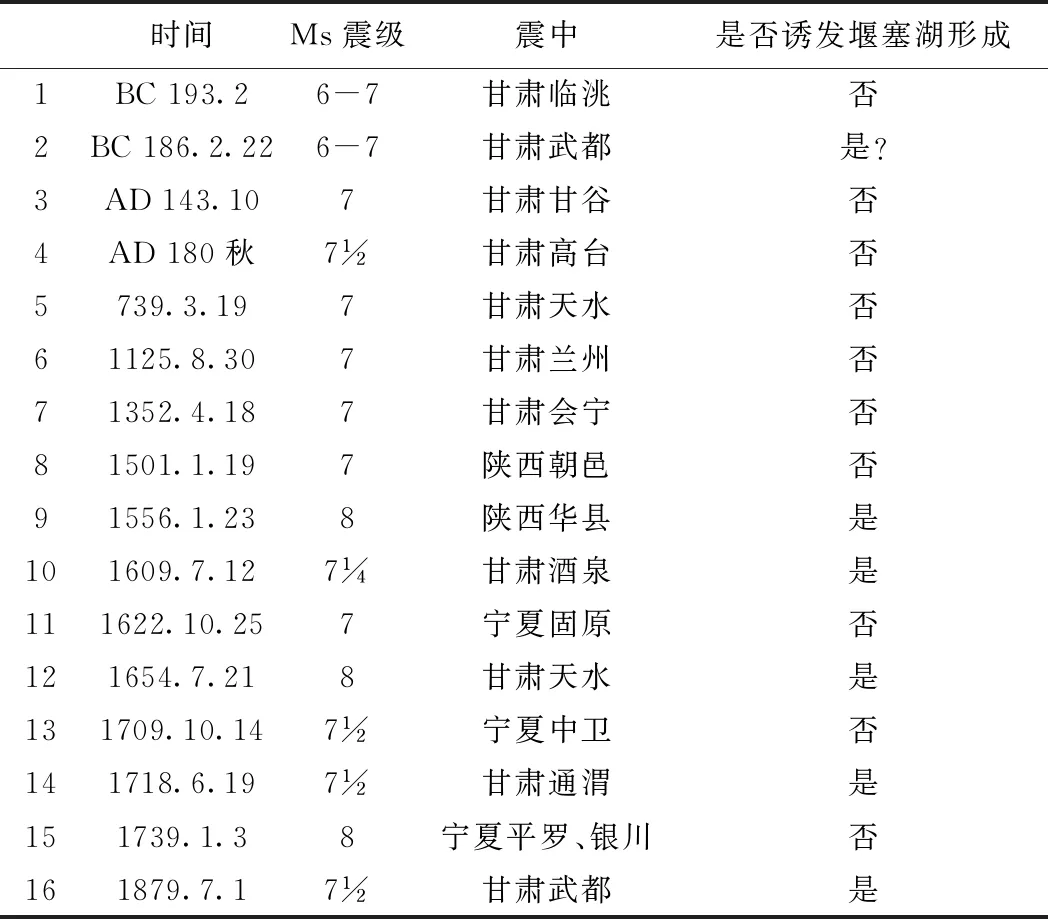

另一方面,震级较高的地震,是诱发堰塞湖的重要原因。表2是过去2000年陕甘地区Ms 7级以上地震诱发堰塞湖的情况[17],堰塞湖与Ms 7级以上地震的时间分布见图1。需要说明的是,由于历史文献资料可能存在缺失,不排除有的地震虽然有堰塞湖形成,却因历史文献缺失未发现。另外,目前掌握的古地震也可能不完整。特别是在较早的历史时期和历史文献资料相对较少的地区,资料缺失应当不少。

表1 公元前 221—公元1911年陕甘地区堰塞湖目录

续表

图1 过去2000年陕甘地区堰塞湖数量与Ms 7级以上地震的时间分布。Fig.1 Temporal distribution of the number of landslide lakes and earthquakes (≥Ms7) in Shaanxi and Gansu provinces during the past 2000 years

从现有资料来看,1556年关中大地震以后,陕甘地区内的黄土高原地区1654年、1718年和1879年三次Ms 7级以上地震都诱发了堰塞湖,其中1654年甘肃天水罗家堡堰塞湖群与1879年甘肃武都堰塞湖都造成严重的次生洪水灾害。另外,1622年宁夏固原7级地震没有立即形成堰塞湖的记载,但1623年3月陕西蒲城洛水(北洛河)堰塞湖可能与此次地震有关,因为北洛河的上游正在该次地震的极震区范围。

表2 过去2000年陕甘地区级以上地震目录[16]

不过,有意思的是,1556年关中大地震,震级高达Ms 8-8级,而且是人类历史上遇难人数最多的地震,但是并未有大量堰塞湖形成,也未出现严重的堰塞湖次生洪水灾害。可能解释是,关中大地震极震区虽然有很多崩塌堵塞河道,但由于花岗岩或变质岩崩积物粒径粗大,孔隙大,不易形成堰塞湖[18]。另外一个原因可能当时是冬季,是河流枯水季节。

目前的水利行业标准《堰塞湖风险等级划分标准》和《堰塞湖应急处置技术导则》,主要关注堰塞湖的溃坝洪水,对回水淹没问题关注较少[1-2]。可能原因是上述标准主要依据的是过去数十年的堰塞湖问题,堰塞湖回水淹没在过去数十年罕见,但在历史时期曾造成严重灾害。建议今后加强对堰塞湖回水淹没灾害的关注。

3 结论

本文以历史文献资料为基础,对过去2000年(公元前 221—公元1911年,即秦至清代)陕甘地区堰塞湖进行了调查研究。共发现30处堰塞湖,其中陕西9处,甘肃21处。另有青海1处。需要特别说明的是,历史文献可能存在缺失。历史文献较少的地区,缺失的可能性较大。距今年代越远,缺失的可能性越大。

从堰塞湖成因看,主要是地震、强降雨、河流侧蚀等诱发崩塌、滑坡,继而形成堰塞湖。

过去2000年陕甘地区的堰塞湖存在时间大都较短。其中1654年甘肃天水罗家堡堰塞湖群存在时间达到72~400年,1544年甘肃成县鸡川水堰塞湖存在时间达到1年多,其它已知存在时间的堰塞湖都仅存在不到20日。

这些堰塞湖共计造成次生洪水灾害14次,其中回水淹没12次,溃坝洪水2次,且洪水灾害大都比较严重。过去2000年陕甘地区的堰塞湖次生洪水灾害,大多数是堰塞湖形成时对上游的回水淹没,少数是溃坝洪水灾害。

过去500年,陕甘黄土高原地区每次Ms 7级以上地震大都诱发了堰塞湖。其中1654年甘肃天水地震,诱发罗家堡堰塞湖群,回水淹没灾情严重。1879年甘肃武都地震诱发的堰塞湖,回水淹没和溃坝洪水灾情都很严重。

历史时期堰塞湖回水淹没造成严重灾害,建议今后加强对堰塞湖回水淹没灾害的关注。对历史时期地质灾害及其灾情的研究,能够提高对地质灾害的科学认识。