山西运城盆地大吕-白张地裂缝的基本特征与成因分析

2020-01-09翟栋梁乔建伟王飞永康尘云

贺 鸣,翟栋梁,乔建伟,王飞永,康尘云

(1.长安大学地质工程与测绘学院,陕西 西安 710054;2.四川志德岩土工程有限责任公司,四川 成都 610041;3.机械工业勘察设计研究院有限公司,陕西 西安 710043)

0 引言

地裂缝是一种进程缓慢的可引起浅表层破裂的地质灾害[1],在世界各地均有分布[2-6],其形态复杂多样,既表现有水平拉张,又有竖直位错。地裂缝灾害所到之处,房屋开裂,农田受损,道路破坏,极大程度地影响沿缝地区的经济和社会发展[7-8]。因此,分析地裂缝的特征和探究地裂缝的成因模式对防灾减灾起到了至关重要的作用。

汾渭盆地是地裂缝灾害发生较为严重的地区。从北到南分布着的大同盆地、太原盆地、临汾盆地、运城盆地和渭河盆地,这些盆地都不同程度地发育着地裂缝灾害[9]。马宁[10]认为下伏断层直接导致了大同地裂缝的产生[10]。孙晓涵等[11]通过关联分析方法,认为太原盆地地裂缝发展活动主要受承压水开采控制。文海光[12]提出临汾盆地地裂缝的产生由构造断裂活动控制,地下水的过度开采加剧了地裂缝的活动。彭建兵在运城盆地万荣城关变电站发现了一种由于黄土湿陷而形成的特殊地裂缝[9]。彭建兵,邓亚虹等[13-16]认为渭河地裂缝是深部构造、地堑扩展、断裂运动、地下水位变化和特殊土体性质等因素的共同作用结果。

对于运城盆地地裂缝的研究起始于20世纪80年代。王绍中[17]认为运城盆地半坡地裂缝的产生与活动断裂延伸至地表息息相关。王景明和武强[18~19]主要研究了峨眉台地及鸣条岗隆起附近的地裂缝,认为地裂缝的致灾因素包括构造运动、地下水开采、地层条件和地貌环境。徐继山等[20]研究表明运城盆地地裂缝呈现出延伸方向一致性、周期活动性、展布受控于断陷格局等特点,认为运城盆地地垒-地堑构造运动和断陷带基底活动是形成地裂缝的根本原因,地下水开采和黄土湿陷作用是诱因。刘海江[21]则系统的分析了大西客运专线运城盆地沿线地裂缝的特征和危险性等级。赵俊彦等[22]整体研究了运城盆地和峨眉台地地裂缝,分析了地裂缝的整体形态和活动模式。

由此可见,前人多以峨眉台地和鸣条岗隆起附近的地裂缝来整体研究运城盆地的地裂缝灾害,缺乏对单条地裂缝的细致研究及多因素综合分析。因此,本文以运城盆地东南部的大吕-白张地裂缝为研究对象,通过野外地质调查和地质勘探等技术手段,详细的阐述了该地裂缝的基本平面展布特征和剖面结构特征,综合分析了地裂缝形成与不同影响因素之间的关系,在此基础上提出了该条地裂缝的成因机理。本研究不仅丰富了地裂缝的研究成果,还为防灾减灾工作提供了科学依据。

1 运城盆地的地质环境背景

1.1 地貌与地质背景

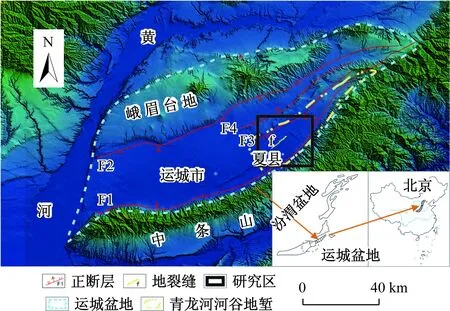

运城盆地位于山西省西南部,北依峨嵋岭,西至黄河岸,东南部以中条山为界,总面积约6 211 km2。总体走向为NE,是一个强烈的沉降盆地,属于成熟型盆地[23]。运城盆地开始形成于燕山运动末期。在中新世晚期,受印度板块碰撞的影响,区域应力场转变为强大的NW-SE拉张应力,挤压形成的逆冲断裂带转变为顺扭为主的张性断裂带,盆地雏形基本形成,开始大面积接受上新世和第四纪地层的沉积[9]。

图1 运城盆地断裂分布图Fig.1 Map of distribution and fracture distribution of Yuncheng BasinF1—中条山断裂;F2—峨眉台地南缘-紫金山南侧断裂;F3—鸣条岗东缘断裂;F4—鸣条岗西缘断裂;f—大吕-白张地裂缝。

1.2 地质构造情况

新生代以来,运城盆地边缘形成了中条山断裂(F1)和峨眉台地南缘-紫金山南侧断裂(F2)。盆地内还发育了鸣条岗东缘断裂(F3)和鸣条岗西缘断裂(F4)(图1)。中条山断裂为铲式正断裂,长约130 km,倾向NW,倾角50°~80°,为盆地边缘断裂,可分为三段,即夏县段,解州段和韩阳段[24]。中条山断裂的三段在全新世以来均出现过多次活动,且不同程度的错断第四纪地层,例如苗德雨等人[25]研究,中条山北麓断裂夏县段第四纪以来的断距约700 m,推测距今2.4Ma以来垂直活动速率为0.29 mm/a。峨眉台地南缘-紫金山南侧的断裂为正断层,长度130 km,走向NE,倾向SE,倾角55°~70°,为盆地界限性断裂。

鸣条岗东侧断裂倾向SE,倾角45°;鸣条岗西侧断裂倾向NW,倾角45°,东西侧断裂走向均为NE且均为盆地内的正断层。

1.3 地层岩性和水文地质条件

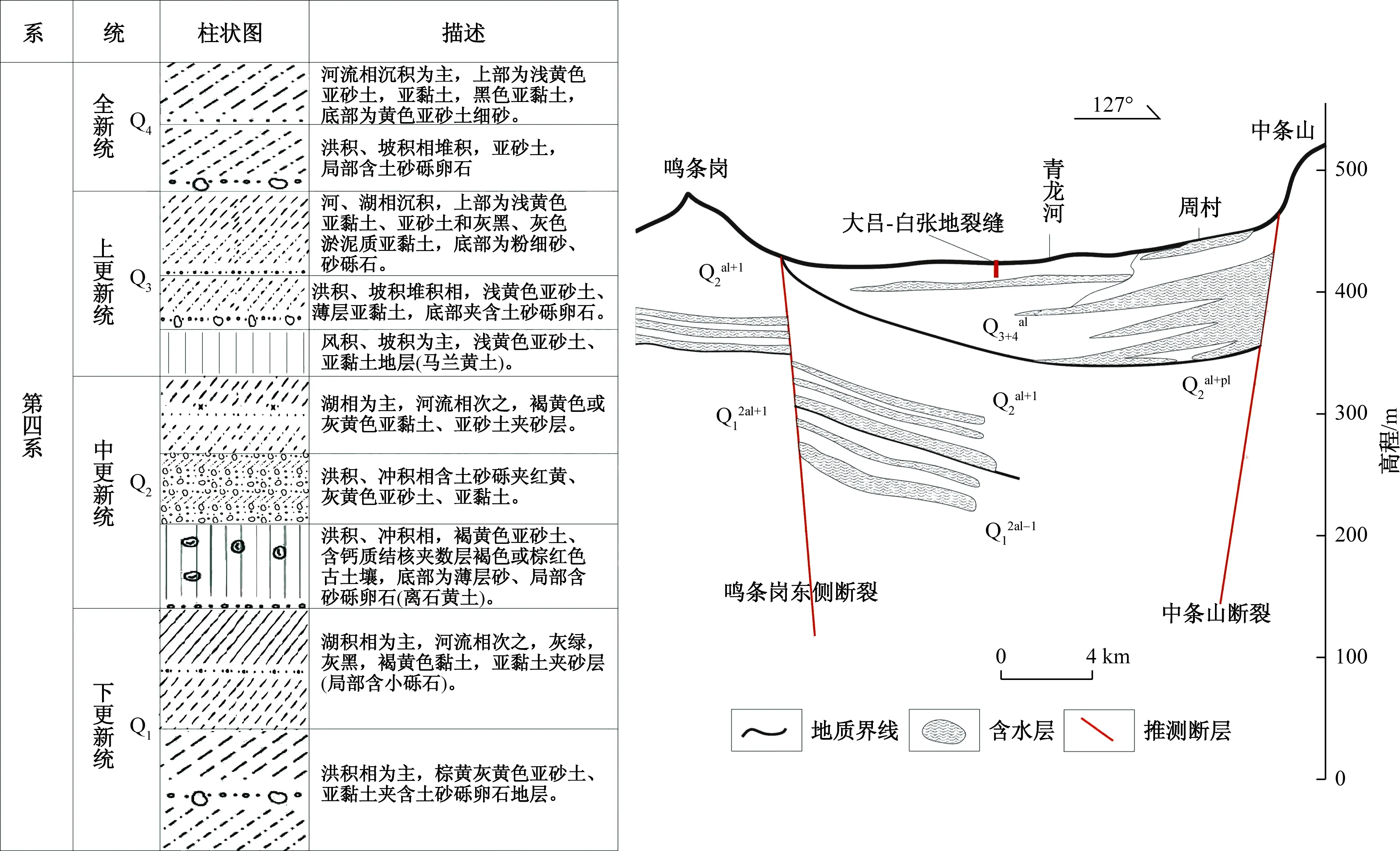

新近系后盆地不断下沉,晚新生代地层厚度超过5 km,巨厚的第四纪地层,不仅为地裂缝提供了物质基础也为地裂缝发育创造了良好的致裂应力物理场[26]。第四纪地层自上而下包括:Q4全新统:主要是冲积层和洪积层分布于山前地带;Q3上更新统:由冲积层马兰组和丁村组构成;Q2中更新统:主要是冲湖积层,从北向南厚度逐渐增大;Q1下更新统:主要为三门组河相砂石层(图2)。

大吕-白张地裂缝发育地区含水层按埋藏类型可分为潜水含水层和承压水含水层(图2)。潜水含水层基本上由全新世山前洪积层组成,承压含水层包括Q3丁村组砂层和Q1三门组砂砾层。按埋藏位置可分为边山富水含水层和横跨河谷含水层(图2)。边山富水带地下水径流发育,加上断裂构造的集水效应,水量较足。横跨河谷含水层为潜水含水层,规模较小,主要接受大气降水和灌溉入渗的补给,排泄方式主要为人为开采,由于横跨河谷含水层位于大吕-白张地裂缝下方,为地裂缝发育提供了良好的扩展物理场。

图2 运城盆地钻孔柱状图与水文地质图Fig.2 Borehole histogram and hydrogeological map of Yuncheng Basin

2 地裂缝基本特征

2.1 地裂缝平面展布和灾害特征

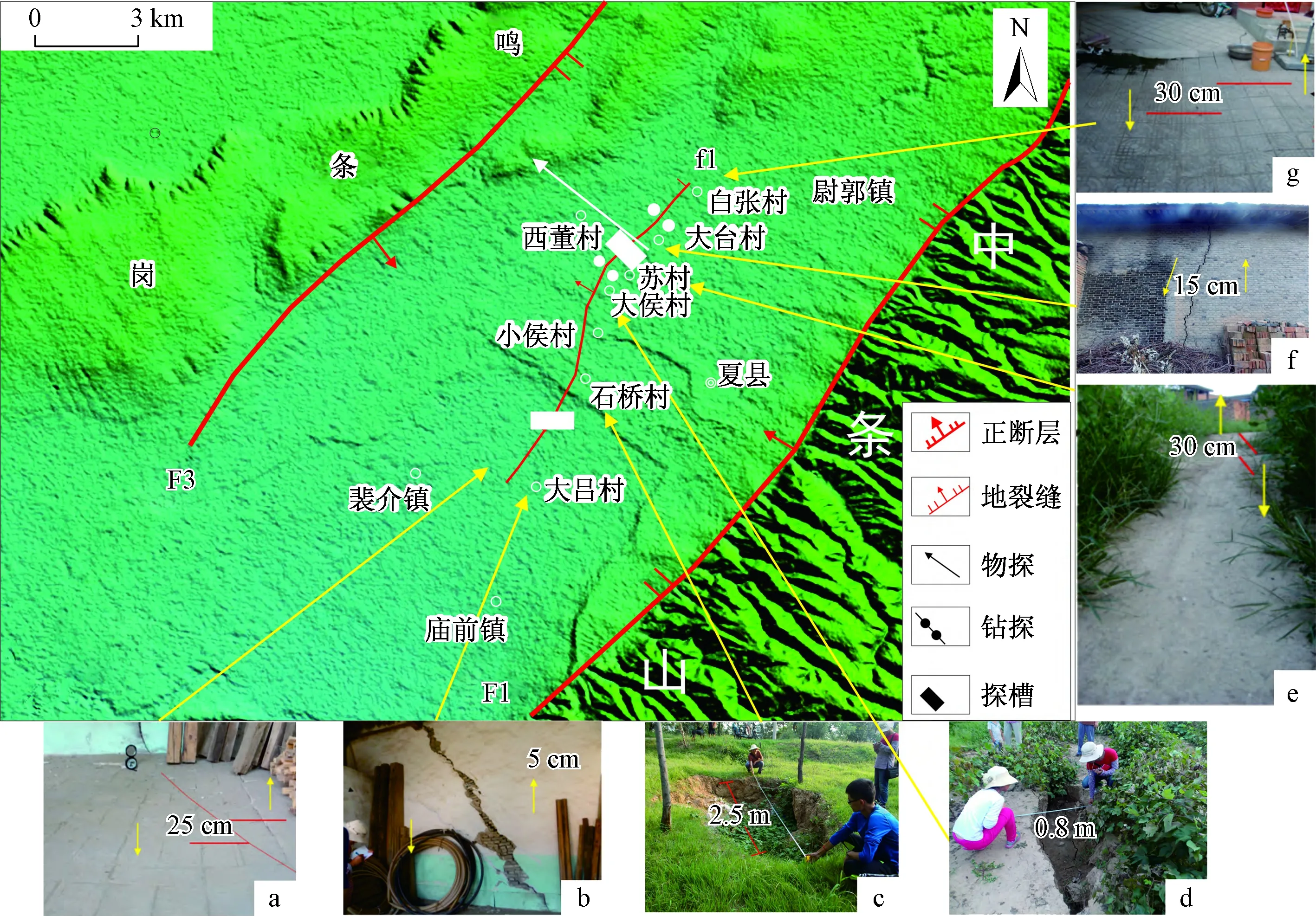

大吕-白张地裂缝位于山西省运城盆地青龙河河谷地堑中,发现于1995年7月,2010年前后活动速率加快,致灾更加频繁。

大吕-白张地裂缝位于中条山NW向6.2 km,鸣条岗东侧断裂SE向6.4 km,走向NE 40°~75°,倾向NW,倾角80°~88°,近地表几乎垂直。调查显示,本条地裂缝为张性裂缝,目前仍在活动,张开度约为1 m,充填杂填土,地裂缝在地表的位错量9~30 cm。大吕-白张裂缝首先在大吕村与白张村出现,后向中心延伸,延伸长度约9.2 km,穿越八个村庄,走向基本与中条山平行,在大台村处变为NE 70°,在小候村和大候村附近呈隐伏状。从规模上来看,大吕-白张地裂缝是青龙地堑中的第二大地裂缝。

截止2018年7月,地裂缝共影响七个村。在大吕村发现地表位错25 cm(图3a),白张村居民院内地表位错30 cm(图3g);房屋墙体结构被破坏,墙体上出现倾斜裂缝(图3b)和竖直裂缝(图3f),处在主裂缝活动带上的房屋内破坏尤为明显;土体塌陷产生陷坑(图3c、3d)。这些墙面裂缝和地表破坏均位于地裂缝出露点和影响范围以内。

图3 青龙河谷地裂缝灾害分布图Fig.3 Picture of distribution of ground fissures hazard in Qing long River BasinF1—中条山断裂;F3—鸣条岗东缘断裂;f1—大吕-白张地裂缝。

2.2 地裂缝的浅部破裂特征

探槽手段可以更好地了解研究区地层情况和地裂缝剖面特征。在大吕村,西董村地裂缝出露较好的位置进行了槽探选址工作(图3)。西董村探槽点地表有明显的垂直位错,且两侧地裂缝沿其走向分别导致北侧农田道路出现明显位错(图3e),南侧房屋出现多处裂缝(图3f),判断该点为地裂缝出露点。大吕村探槽点地表地面倾斜,但无明显的位错,而地裂缝导致探槽北侧公路路面破坏严重,沿走向有多处串珠状陷坑,该处探槽点主要是按走向延伸至农田而确定。

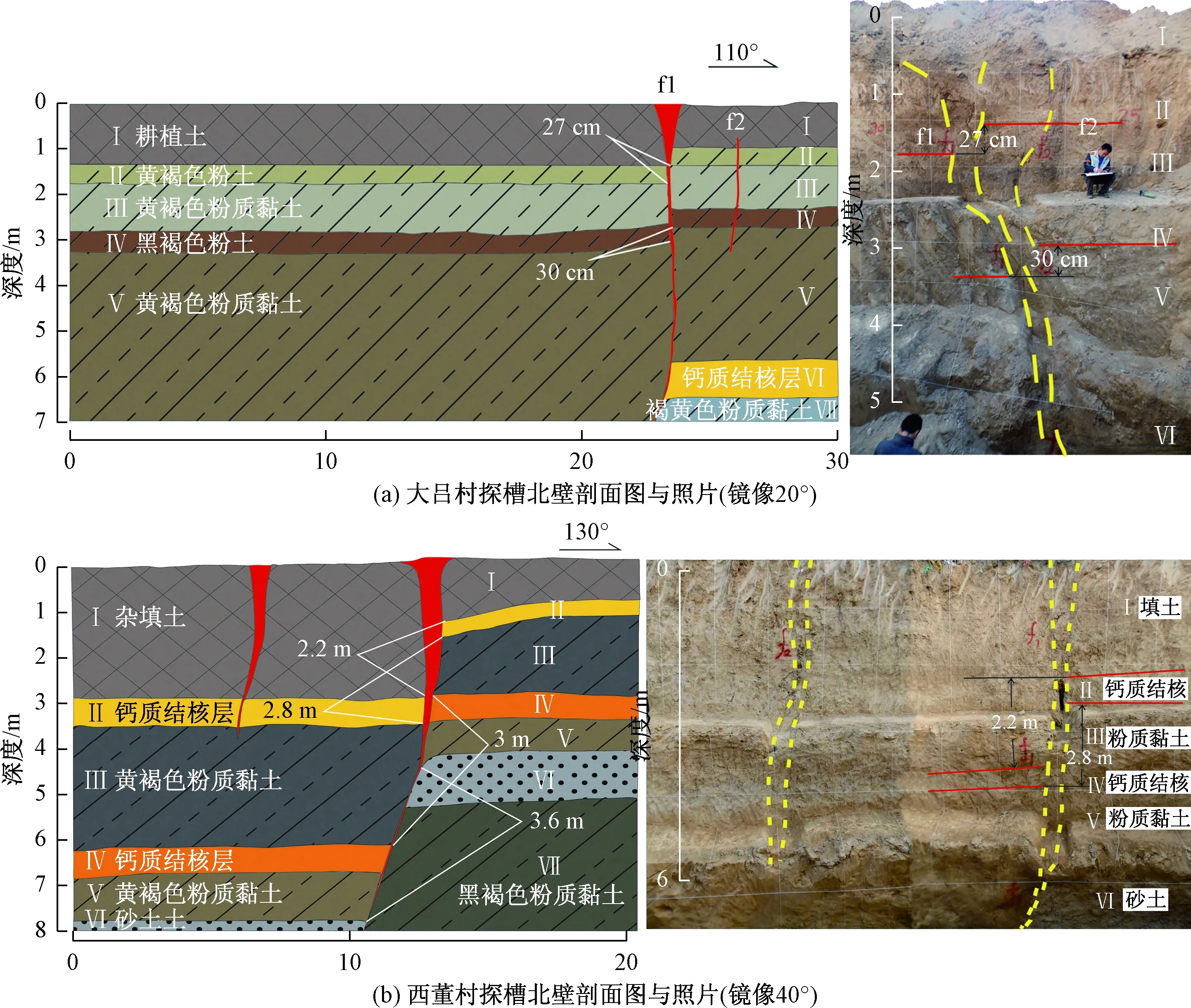

大吕村探槽位于大吕村北东方向,从上至下一共揭露七个地层,Ⅰ层为耕植土,浅灰色,厚约1.5 m;Ⅱ和Ⅲ层为黄褐色粉土和黄褐色粉质黏土,硬塑,厚度约为0.5 m和1.3 m;Ⅳ层黑褐色粉土,可塑,0.3 m;Ⅴ层黄褐色粉质黏土,可塑,下盘厚度为3.4 m;Ⅵ层钙质结核层,厚1 m;Ⅶ层褐黄色粉质黏土,可塑,仅露0.4 m。共揭示两条裂缝,自西向东分别为f1与f2。f1倾向NW,倾角约83°,在地表张开度约1.5 m,延伸至地下1.8 m厚张开度变为30 cm,剖面形态呈喇叭状。探槽揭露的土层均被裂缝贯穿,地裂缝继续向下延伸发育。地裂缝导致Ⅱ层位错27 cm,Ⅳ层错位30 cm。次级裂缝f2倾向NW,发育规模小,未在地表出露,从Ⅰ层发育延伸至Ⅴ层,揭示深度为2.56 m,无明显错动(图4a)。

第二处探槽位于西董村西(图3)。共揭露七层地层,Ⅰ层杂填土,厚约2.8 m;Ⅱ层钙质结核层,0.7 m;Ⅲ层黄褐色粉质黏土,硬塑,2.6 m;Ⅳ层钙质结核层,0.7 m;Ⅴ层黄褐色粉质黏土,可塑,1 m厚;Ⅵ层为砂土层,中密,0.8 m; Ⅶ为黑褐色粉质黏土,可塑,仅在下盘出现,未完全揭露(图4b)。探槽自东向西出露f1和f2。主裂缝f1倾向NW,几近垂直,最宽处约为1.3 m,地表下5 m处收紧为20 cm,同时倾向放缓,在地表产生大约30 cm的垂直位错,造成Ⅰ层位错2.2 m,Ⅱ层位错2.8 m,Ⅲ层位错3 m,Ⅳ层位错3.4 m,Ⅴ层位错3.6 m,Ⅵ层位错4 m,最终进入Ⅶ层并延伸到深部。次级裂缝f2位于主裂缝f1西侧5 m,倾向NW,倾角约79°,张开度约为1 m,贯穿三个地层,无明显位移(图4b)。

图4 探槽剖面图Fig.4 Picture of trench profile

2.3 地裂缝的活动特征

大吕-白张地裂缝既有垂直位错又有水平拉张。出露形式主要有差异沉降,建筑物破坏和陷坑。走向方向上,在大吕村造成地面位错25 cm(图3a),墙体位错5 cm(图3b),在大台村造成墙体位错15 cm(图3f),在白张村导致地面位错30 cm。在探槽表现上,大吕村探槽揭示地层位错仅有20~30 cm,而西董村探槽揭示的地层位错可达1.5~4 m,二者都表现地裂缝沿走向向东北方活动性逐渐加强的趋势。在同一位置处,以垂直运动为主,位错量随深度增大不断增大。

总体上,大吕-白张地裂缝倾向北西,倾角80°~90°,基本与中条山断裂和鸣条岗东侧断裂走向一致,但活动量沿走向具有差异性,同一位置处具有位错量随深度不断增大的性质。大吕-白张与西安地裂缝都表现出了在平面上延伸和连续性较好,走向稳定等特性,而大吕-白张地裂缝的活动主要由垂直位错和水平拉张为主,未表现西安地裂缝所具有的的水平剪切运动[14]。因此不可简单照搬西安地裂缝的成因模式来分析大吕-白张地裂缝。

3 地裂缝成因分析

3.1 地裂缝与区域应力和基底构造的关系

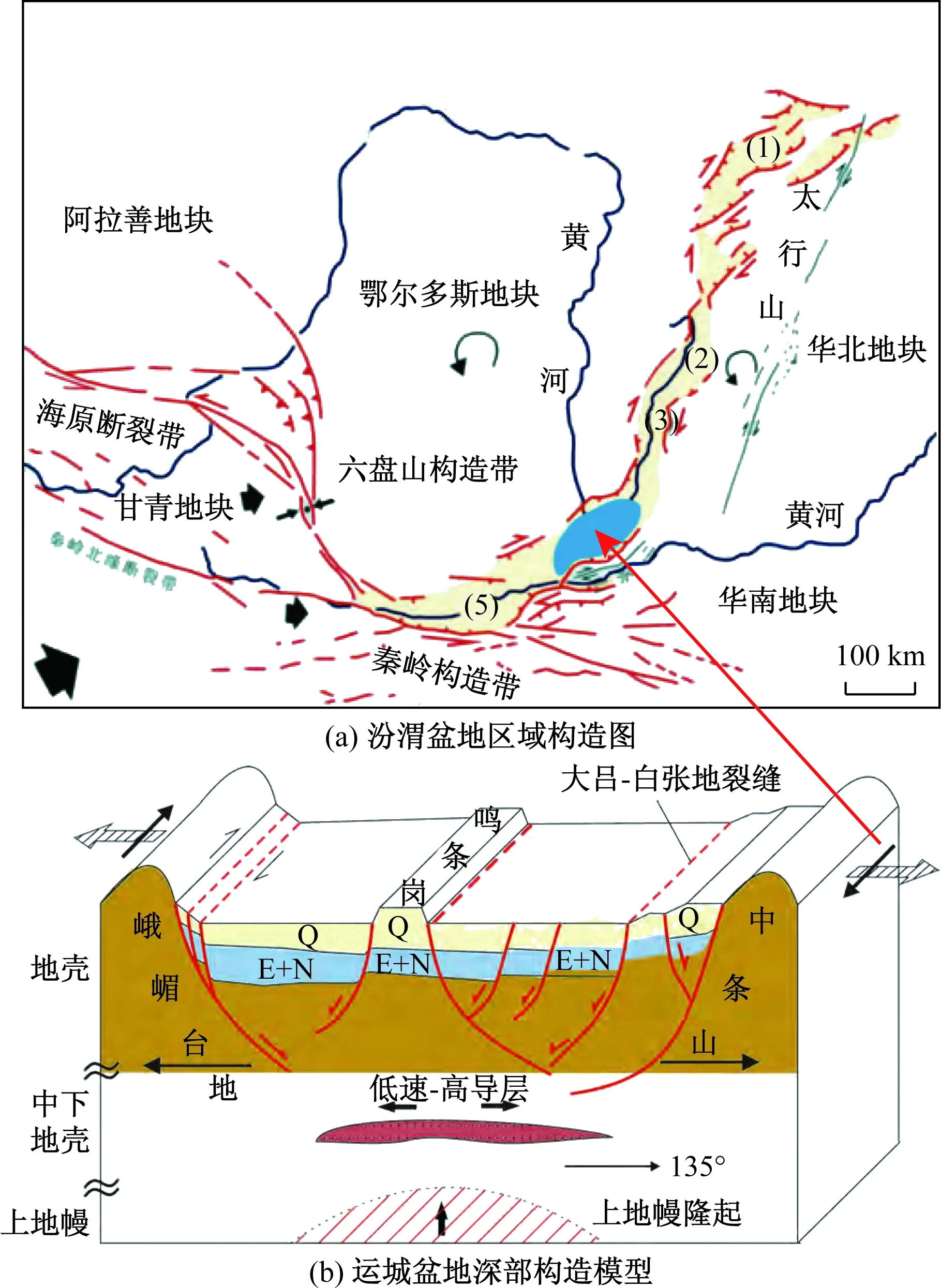

由于青藏高原隆升,甘青地块向东挤压以及鄂尔多斯地块左旋,运城盆地处于复杂的汾渭盆地系统中(图5a)。运城盆地深部构造格局可概括为上地幔上隆,中地幔流展,上地壳拉张的模型(图5b)[9]。因此形成了盆地边缘铲式正断层,在浅部地区附加扩展的拉张应力,且拉应力方向与地裂缝走向几乎垂直。

运城盆地受到盆缘断裂和盆内断裂的强烈切割,形成了青龙河谷地堑、鸣条岗断凸、涑水河地堑和峨眉台地等断块。大吕-白张地裂缝位于运城盆地青龙河谷地堑中部,青龙河谷地堑受到中条山断裂和鸣条岗东侧断裂的分割而成为一个独立的断块,长期处于拉张应力状态下。

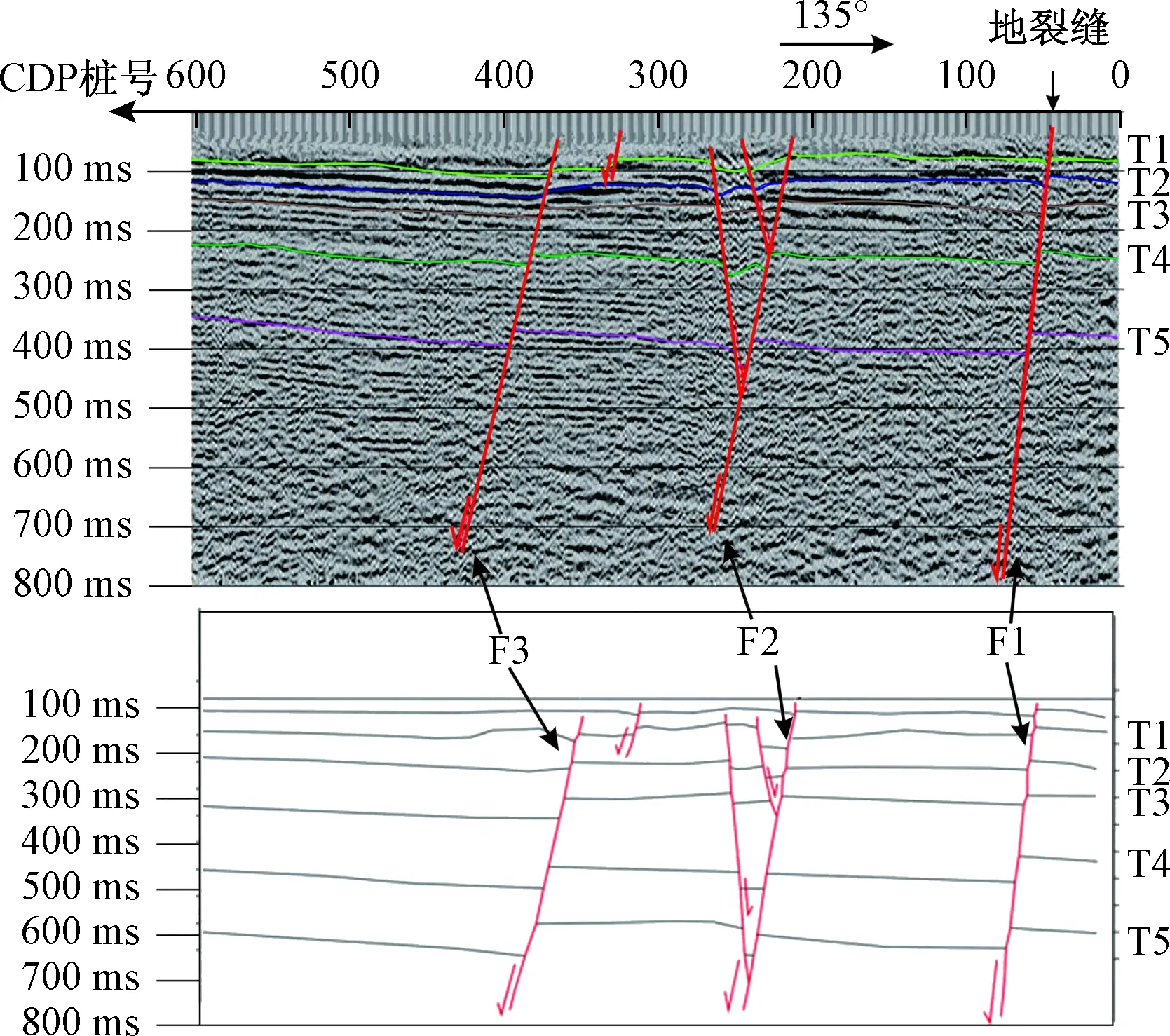

为了更加详细地了解地裂缝发育区基底的构造情况,进行了物探试验,采用多次覆盖反射波法(测线布置位置见图3)。

根据深部地震解译特征发现:在区域拉张和基底扩展的作用下,盖层破裂严重,地表下发育着广泛的隐伏破裂F1、F2、F3(图6),其中大吕-白张地裂缝正处于一个正断层F1的上方,表明大吕-白张地裂缝的孕育与地底深处的断层活动具有密切的相关性,这也给地裂缝的孕育提供了良好的条件。

图5 运城盆地区域构造与深部构造模型(据彭建兵,2017)Fig.5 Regional structural map of FenWei Basin and deep-seated structure model of Yuncheng Basin(Peng, 2017)

运城盆地具有典型的伸展盆地特征,因此无论是区域应力还是基底构造等条件,都给运城盆地地裂缝的孕育创造了基础的力学条件。

图6 地震勘探多次覆盖时间剖面与地震地质解译剖面Fig.6 Seismic reflection profile and interpretation

3.2 地裂缝与断裂构造的关系

在沉积盆地形成发育过程中,盆地不断沉降,沉积不断进行,盆地外侧不断隆起,这些作用都是由于控制盆地边缘断层的不断活动而发生的。在大型盆地内部也常有次级同沉积断层出现[27]。

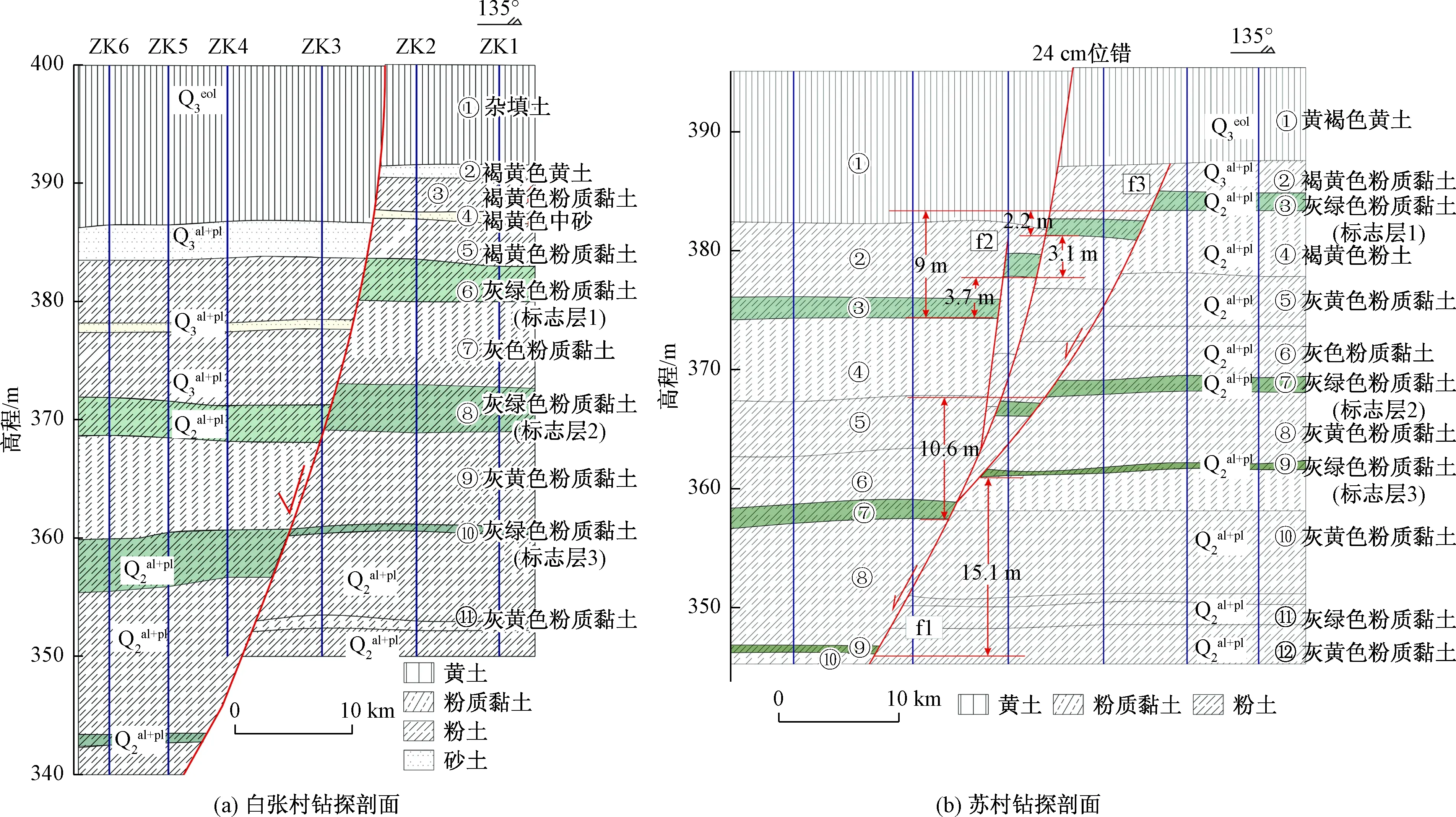

为了详细探究地裂缝与断裂的关系,进行了工程钻探。白张村剖面共有6个钻孔(图3)。钻孔深度50~60 m。揭露11个地层(图7a)。结果表明此处地裂缝整体倾向北西,倾角约83°~87°,深度越大,倾角越小。在地面处产生26 cm左右的沉降差,错断第⑥层9.2 m,第⑧层11.6 m,到第⑩层位错量已达17.7 m,位错量随深度增大不断加大,表现出明显的同沉积断层特性(图7a)。

苏村钻探共6个钻孔(图3),钻孔深度均为50 m。揭露地层12层,揭示f1,f2,f3三条裂缝(图7b)均为北西倾向,f1倾角约为83°,f2接近垂直,f3为78°。f1出露地表并在地面上产生24 cm的沉降差。f2,f3分别在第⑨层和第⑥层处与f1相交。其中标志层1位错9 m,f1使之位错3.1 m,f2使之位错3.7 m,f3使之位错2.2 m。标志层2位错10.6 m,标志层3位错15.1 m,其位错量也是随着深度的增加不断增大,同样表现明显的同沉积断层特性。f2和f3规模较小且最终与f1相交,为主裂缝f1活动时产生的次生裂缝(图7b)。

图7 工程地质钻孔剖面图Fig.7 Geological cross-section by drilling

根据钻探和槽探资料可发现,主裂缝均表现出三个典型的特征:(1)均为正断层,倾角上陡下缓;(2)上盘较下盘来说明显增厚;(3)错断地层的位错量从地表向下不断加大。这三个特征与伸张性断陷盆地同沉积断层的三个特征一致[28],说明大吕-白张地裂缝是伴随着盆地的扩张和深部构造的活动而孕育发展的。因此认为大吕-白张地裂缝是深部活动断裂在地表处的延伸。

同沉积断层还有一个显著的特点是易在上盘出现逆牵引构造,构成与断层走向一致的背斜。在上盘岩性脆性强时,在重力作用下形成反向断层[27]。大吕-白张地裂缝和其下伏隐伏破裂与中条山断裂倾向相同,与鸣条岗东侧断裂倾向相反,走向一致,在剖面上与鸣条岗东侧断裂形成一个“Y字”结构。综上,推测山西运城盆地大吕-白张地裂缝为鸣条岗东侧铲式同沉积正断裂上盘次级断裂延伸至地表出露的表现。

3.3 地下水位下降对地裂缝的诱发机制

地下水位下降对于地裂缝的产生有着密不可分的关系。地裂缝随着夏县地区地下水位的下降而逐渐出现,根据苗德雨等[25]的研究发现中条山北麓断裂中断的现今活动速率最大为0.9 mm/a,其远小于调查所发现的1.923 cm/a。运城盆地地区在20世纪90年代以来大规模开采地下水,地裂缝也是在此之后才为人所发现。

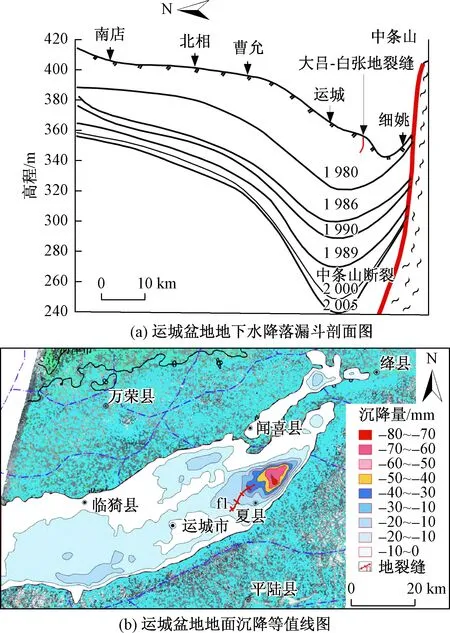

图8 运城盆地地下水降落漏斗剖面与地面沉降等值线图(据乔建伟,2017)Fig.8 Picture of groundwater descent funnel time in Yuncheng Basin and the land subsidence in Yuncheng Basin

另外,根据2013—2014年的InSAR监测绘制的夏县地面沉降等值线图(图8)可知,大吕-白张地裂缝横跨多个沉降等值线。西董村探槽所揭示的地裂缝活动量远大于在大吕村探槽里发现的活动量,这也可以印证地裂缝的活动情况与地下水位和地面沉降具有相关性。因此,地下水位陡降加剧了地裂缝的发育,是地裂缝产生的诱因,也是地裂缝活动量加大的主因。

3.4 地表水冲蚀的扩缝作用

同时,调查发现地裂缝的出露一般都发生在雨季过后,尤其是强降雨和大面积灌溉以后。并且根据槽探揭露,地裂缝主裂缝一般都呈“喇叭状”,地表处的张开量很大,充满杂填土。这是由于地表覆盖物多为松散冲积物和粉土或粉质黏土,极易破坏冲蚀。在大雨或者大面积灌溉之后,裂缝两侧土体塌陷使裂缝越来越宽,最终在地表处形成一定规模的陷坑(图3c和3d)。

3.5 大吕-白张地裂缝成因模式

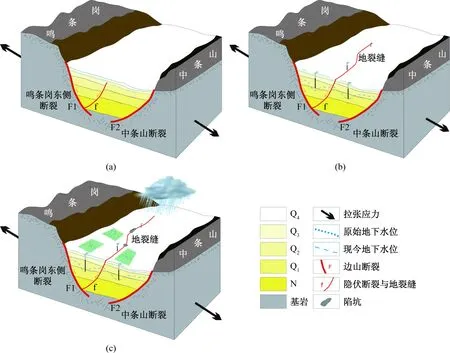

大吕-白张地裂缝的发展和活动主要受盆地构造断裂所控制,是盆地拉张扩展的产物。而地下水与地表水的多重作用又极大地影响了地裂缝的形态特征。山西运城夏县大吕-白张地裂缝的成因模式可分为三个阶段:

孕育-隐伏阶段,由于存在持续强烈的拉张应力,在中条山断裂和鸣条岗东侧断裂内部形成盆地。随着时间的推移,造成鸣条岗东侧断裂产生与其反向的次级隐伏断裂。次级隐伏正断裂逐渐向地表延伸,使上部地层始终处于拉张的状态中,为地裂缝的形成创造了构造和力学基础(图9a)。

地裂缝出现阶段,由于隐伏断裂切割土层而导致厚度不均。超采地下水造成地下水位下降时,土体压缩的过程中必然产生不均匀的压缩沉降,再加上拉张应力的作用,使得隐伏断裂突破地表,形成地裂缝(图9b)。

发展阶段,地裂缝再初出露地表时宽度并不大,强降雨或者强灌溉后产生地表径流会导致裂缝扩展塌陷,形成陷坑,加剧了地裂缝的活动(图9c)。

因此,盆地的构造断裂控制着地裂缝的位置和产状,而水的因素控制着地裂缝的扩展活动速率和地表成灾情况,所以运城盆地大吕-白张地裂缝的成因模式为:构造孕育—抽水诱发—冲蚀扩展。

图9 大吕-白张地裂缝成因模式图Fig.9 Genetic model pattern of Dalyu-Baizhang ground fissure

4 结论与展望

通过实地考察和室内工作,探明了大吕-白张地裂缝的基本情况。分析了与地裂缝形成有关的各种因素,提出了大吕-白张地裂缝的成因模式。主要结论如下:

(1)大吕-白张地裂缝位于青龙河谷盆地,距离中条山断裂6.2 km,距鸣条岗断裂6.4 km。走向总体为北东与两条断裂基本平行,总延伸9.2 km,地裂缝剖面呈上宽下窄的“喇叭型”。裂缝既存在水平运动又存在垂直位错,并且沿走向的活动量具有差异性。

(2)地裂缝下方存在与鸣条岗东侧断裂倾向相反的隐伏断裂,说明地裂缝受鸣条岗东侧活动断裂所控制。地层随着深度的增加,位错量变大,这具有伸张断陷盆地同沉积断层的特点,因此大吕-白张地裂缝是深部断裂在地表的延伸。

(3)根据前人研究得知研究区断裂活动速率远小于地裂缝的活动速率。并且地裂缝沿线活动强烈的地方都出现了潜蚀陷坑,这说明地下水位下降、强降雨和灌溉是地裂缝活动加剧重要的诱发因素。

(4)大吕-白张地裂缝在空间上连续性较好,走向和倾向较为稳定,其形成是一个多因素共同作用影响的过程。大吕-白张地裂缝成因模式可概化为:构造孕育—抽水诱发—冲蚀扩展。

大吕-白张地裂缝地表竖向错动明显,累积地表差异沉降达30 cm,差异沉降速率达1.923 cm/a,远大于盆地边缘断裂的活动速率。根据大吕村探槽和西董村探槽结果,可确定地裂缝引起下部土体的差异沉降量为30 cm左右,而西董村探槽揭示的第二层钙质结核层和大吕村探槽揭示的第五层黄褐色粉质黏土层层底位错均远大于30 cm,可推测其为断裂活动所致。因此,后期研究可通过测取大吕村第四层黑褐色粉土的沉积年代而推测下伏断裂的最近活动时间。