基于生态系统服务综合损益分析的围填海造地管理

——以广西沿海地区为例

2020-01-07苏红岩李京梅

苏红岩 李京梅

(1.中国人民大学 环境学院,北京 100872; 2.中国海洋大学 经济学院,山东 青岛 266100)

伴随着中国城镇化、工业化和人口集聚趋势的进一步加快,沿海地区的围填海活动呈现出速度快、数量多、体量大、范围广的发展态势,围填海造地的强度正在不断加剧。虽然围填海活动为沿海地区经济和涉海企业拓宽了发展空间,但是,其作为完全改变海域自然属性的一种用海活动,造成被填海域的生物资源消失、周边海域生态系统服务功能下降,尤其是对滨海湿地生态系统的破坏更为严重。近几年,国家发展改革委员会、国家海洋局(现为自然资源部)逐步加强对围填海规模控制及围填海活动的管理、监督。2011年,两部门联合印发《围填海计划管理办法》,提出按照适度从紧、集约利用、保护生态、海陆统筹的原则对围填海计划进行统一编制和指令性管理,中央及地方围填海计划指标都不得擅自突破;2012年,再次提出要严格控制围填海规模,加大对“批而未用、围而不建、填而不建”等圈占海域行为的查处力度;2017年,国家海洋局对沿海11个省(区、市)开展了围填海专项督查,提出将建立围填海总量控制制度,大幅提高用海成本;2018年,国务院印发了《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海》的通知,要求除国家重大战略项目外,全面停止新增围填海项目审批。海岸带资源作为一种生产投入要素,在建设海洋强国的大背景下应适度开发;但是,滨海湿地等重要的、不可逆转的生态功能又要求必须对其加以保护。两者之间该如何权衡,国家严格管控围填海的科学依据是什么,今后应如何加强对已围填海域及战略项目围填海的管理,这些问题的研究对加强相关政策的理解和执行具有重要意义。

一、文献综述

国外学者关于围填海相关问题的研究主要集中在围填海工程技术,围填海对海洋资源、生态环境的影响,损益量化分析及管理实践等方面。Vanlmpe、Lendering等对如何提高围填海工程安全性、降低围填海风险成本进行了研究;[1][2]Van Marena、Oost等量化分析了荷兰、德国交界处某河口附近围填海活动对附近水域悬浮沉积物的影响;[3]Kang、Lee等分别实证分析了围填海对朝鲜木浦海岸带和西北海岸带水沙动力环境的影响。关于围填海损益量化评估的研究,[4][5]Madany等对巴林填海造地实践进行了环境影响评价和社会成本经济分析,指出巴林填海活动影响了近海生态系统和环境并对渔业、农业、旅游业产生了不利影响,造成较大的社会经济损害;[6]Zhao等评估了崇明岛围填海造地的生态系统服务功能价值损失,认为大规模围填海造地使崇明岛生态系统服务价值从1990年的3.1677亿美元下降至2000年的1.20亿美元,下降了67%;[7]Montenegro计算了菲律宾最大的围填海造地项目Cordova的生态环境损失,结论是其产生的环境损失现值高达598亿美元,占总计划成本的13%;[8]Hong分析了韩国滩涂湿地围垦造成的生态系统服务功能损失。[9]另有学者研究探讨了围填海管理的管理实践,Cho关注了1987-1994年之间韩国Shiwha围填海工程,分析了利益相关者之间的冲突演变并提出了解决方案;[10]Hong在对韩国围填海工程的研究中,[9]提出要加强韩国法律法规的修订,严控围填海造地规模,以更有利地保护潮滩和盐沼湿地,并倡导在可持续管理和土地使用框架下,实施经济环境综合、协调发展战略;美国、加拿大在围填海管理中将“无净损失”原则作为湿地围垦建设项目环境影响评价的重要依据之一,该原则要求湿地围垦项目必须在维持生物栖息地自然生产能力的前提下进行,为此需要在附近区域对破坏栖息地进行重建补偿。[11]

国内学者的研究多集中于围填海对海域生态系统服务功能、水环境的影响及生态服务功能损失价值测度等方面。王勇智、胡聪等对罗源湾围填海的研究表明,因围垦工程实施, 20世纪90年代与20世纪60年代比,大、小潮期纳潮量分别下降了12.15%和12.29%;[12][13]2012年与20世纪90年代相比,又分别下降了8.47%和10.08%,同时还伴随着海水环境质量及生物多样性的下降;李京梅、王萱、索安宁等分别对胶州湾、厦门同安湾、曹妃甸围填海活动造成的海洋生态系统服务功能及环境容量损失进行了量化评估,如李京梅对胶州湾围填海造地损害评估结果表明,1988-2005年胶州湾围垦工程导致的生物资源及生态服务功能总损害程度高达41.33%。[14][15][16]近几年,国内学者也开始重视对围填海活动管理实践的研究,从科学用海视角对计划围填海域围填海活动适宜性、围填海损益等进行了初探性研究。[17][18]

综上,既有研究成果中还鲜有从经济、社会、生态多维视角对区域建设用围填海活动的成本和收益进行综合分析,仅有的文献只是针对具体围填海项目,对不同围填方案进行比较。[18]如果将生态成本纳入海岸带开发利用的决策体系,建设项目围填海到底意味着净损失还是净收益?在当前集约用海、保护与开发并举的背景下,如何加强对围填海的管理?为促进对国家相关政策的理解,本文将从多维视角评价建设项目围填海活动的各项成本和收益,以广西沿海地区为例,基于实地调查和统计数据进行成本、收益分析,并借鉴国际先进经验提出今后我国管理围填海活动的对策建议。

二、围填海综合损益分析与指标选取

市场经济中资源最优配置的目标是利润最大化,边际收益(Marginal Revenue, MR)等于边际成本(Marginal Cost, MC)是经济学中厂商生产决策时追求利润最大化的必要条件。在对建设用围填海项目进行综合效益分析时,也可以在充分考虑海域生态系统服务价值的基础上,通过成本、收益对比进而在围填还是保留之间作出权衡选择。

基于经济、社会、生态环境协调发展的基本理念,考虑围填海活动的外部性,对建设用围填海造地工程项目的收益和成本进行分析,并选出具有代表性的、可量化的收益和成本指标进行量化评价。既有研究认为,围填海工程项目收益可表示为围填土地上生产的产品价值与围填海造地成本之差,围填海的边际收入也可用相邻陆域同类型土地的市场价格表示;围填海的成本包括工程建设成本、后期维护成本、生态服务损害成本、环境承载力降低的成本、河道淤积成本等。[19][20][21]

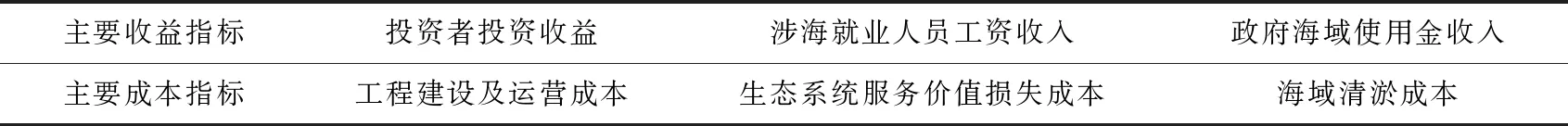

本文认为建设用围填海的收益可以分为经济收益和社会收益,从不同参与主体看,经济收益主要包括项目投资者的投资回报(不考虑外部收益和外部成本)、项目所吸纳劳动力的工资收入、政府因出让海域资源使用权而获得的海域使用金;社会收益则包括缓解人地矛盾、拓展海洋经济发展空间、一定程度上提升地区海洋产业竞争力等。根据可量化原则,进行建设用围填海综合效益分析时选取的收益指标包括:1、投资者投资收益;2、项目建设和运营期就业人员工资收入;3、政府海域使用金收入。借鉴既有研究,建设用围填海的成本主要考虑项目施工建设、运营成本和资源生态损害成本。围填海造地会在短时间内彻底改变围填海域的自然状态,打破原有的生态系统平衡,其对海域生态环境造成的负面影响不容忽视,[22][23]如围填海工程取土、吹填、掩埋等彻底破坏了海洋底栖生物的生存生境,对底栖生物群落的威胁更为直接;[24][25]围填海活动会改变水体动力条件,降低海域纳潮量,加剧局部海域的淤积状况,因此围填海造地的资源生态损害成本应作为综合损益评估中的重要组成部分。具体来说,本文选取的可量化的成本指标包括:1、围填海项目工程建设及运营成本;2、被填海域生态系统服务价值损失成本;3、海域水动力条件改变、泥沙淤积导致的局部海域清淤成本。综上,建设用围填海项目综合评价时所用收益与成本指标见表1。

表1 建设用围填海综合收益与成本评价指标

三、广西建设用围填海综合损益分析

(一)广西海域围填海现状

广西海域资源丰富,其海岸带分布着红树林、海草床、珊瑚礁等多种具有重要生态价值的湿地生态系统,但是近年来这些海岸带资源受到了围填海等人为活动的严重威胁。[26]根据实地调查资料,2008年,广西全区围填海造地用海面积为1715.49hm2,其中北海、钦州、防城港围填海造地面积分别为10.342hm2、1139.737hm2、565.412hm2,主要用于临海工业和港口建设;2010年底,广西全区确权围填海造地用海面积达到4815.7hm2,比2008年增加了3100.21hm2,包括港口、工业和城镇建设填海及围垦填海;2011年至2015年4月,广西全区新增建设项目围填海2833.09hm2,其中北海、钦州、防城港分别增加757.97hm2、927.06hm2、1148.06hm2,用于滨海旅游、工业用地、港口码头建设等。可见,近年来广西围填海面积不断增加,与此同时其自然岸线、滩涂、海湾、红树林湿地等重要海洋资源却在不断缩减。[27][28]本文将以广西三个沿海市所辖海域资源为例,基于上述建设用围填海综合收益与成本评价指标对围填海建设项目进行综合损益分析。

(二)围填海建设项目收益

1、投资者投资收益

投资收益是指企业(投资者)进行投资所获得的经济收入。投资者的投资收益与其投资成本直接相关,投资成本又可分为初始建设成本及后期运营成本。根据广西北海、钦州、防城港三个沿海地市围填海建设项目海域使用情况的实际调查,统计获得2005年至2015年4月各市建设用围填海项目及各项目围填海面积。通过对用海建设项目环评报告、相关政府部门官网、项目投资集团网站等的查询,得到北海市北海电厂一期工程、北海铁山港12万立方米LPG冷冻储存库及配套油气码头项目、修造船厂项目、腾飞北海大酒店项目、广西投资集团铁山港石头埠作业区1#及2#泊位码头项目、北部湾国际会议中心项目等30个主要围填海建设项目初始建设投资额;同样,对钦州市钦州港大榄坪1#及2#散杂货泊位项目、钦州恒隆物流有限公司5000吨级散杂货码头项目、钦州大型临海工业园原水输水工程、麻蓝岛陆岛运输码头项目等40个主要围填海建设项目,防城港市中电广西防城港电厂一期工程、防城港15#-17#泊位工程项目、防城港60万吨铜冶炼及配套40万吨精炼项目等40个主要围填海建设项目初始建设投资额进行调查统计。广西各沿海市主要围填海建设项目围填总面积及单位面积围填海初始建设投资额如表2所示。

表2 2005-2015年初广西沿海市主要围填海建设项目数据统计

通过对北海、钦州、防城港主要围填海建设项目的实地调查访问,项目运营期内运营投资占初始投资的比重约为5%,由上述初始投资额及该比重可得广西各沿海市平均单位面积围填海项目建设及运营投资总额。《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第十二条规定,我国工业用地使用权最高出让年限为50年,如果围填海建设项目运营期限按50年计算,贴现率取20年政府公债利率4.5%,根据工程经济学等额资金计算公式可得:

(1)

式中,P为单位面积围填海建设项目投资总额,i为贴现率,n为项目运营期,可得单位面积围填海建设项目年均投资额A。

根据经济学家白重恩的测算,2000-2008年我国投资回报率稳定在8%-10%左右;(1)数据来源于第一财经日报(2013-07-30)。方文全对我国1993-2007年平均资本回报率的估测结果在8%-13.8%之间。[29]基于以上研究成果,本文取10%作为广西围填海建设项目投资者平均投资回报率,则单位面积建设用围填海在项目运营期内的年均收益额为A′=1.1×A,投资者可获得净利润B=0.1×A(不考虑围填海的负外部性)。根据以上初始投资额、运营投资额占初始投资额比重、投资回报率及相应计算公式计算得广西沿海三市单位面积建设用围填海平均每年投资额、收益额及投资者净利润,如表3所示。

表3 广西沿海市围填海年均投资及收益情况(元/(m2·a))

2、就业人员工资收入

围填海工程项目在建设及运营过程中都需要投入大量劳动力,各项目劳动者的工资收入是围填海工程项目经济收益评估的重要组成部分。用海工程项目对就业人员的吸纳能力与其生产能力密切相关,为获得广西区围填海建设项目年均生产总值与劳动力投入之间的关系,本文首先基于2007-2014年广西历年涉海就业人员数(L)和相应年份第二、第三产业海洋生产总值(Y;广西目前围填海建设项目多属于第二、第三产业)的基础数据,(2)资料来源于国家海洋局《中国海洋统计年鉴》(2008-2015)。建立如下回归方程:

L=α+βY+ε

(2)

式中,α、β为待估参数,ε为随机扰动项。回归结果(3)回归结果为:L=93.551***+0.032***Y ,R2=0.82,L单位为万人,Y单位为亿元,***表示估计参数在1%的水平下显著。显示,广西第二、第三产业海洋生产总值每增加1亿元,大约需要新增320个劳动力。由表3北海、钦州、防城港单位面积围填海建设项目年均投资情况,并保证投资者获得10%的投资报酬,则投资者年均收益即为围填海建设项目使广西第二、第三产业海洋生产总值的年均增加值,北海、钦州、防城港分别为413.92元/(m2·a)、501.98元/(m2·a)、543.8元/(m2·a)。进而根据拟合回归方程(2)可得单位面积建设用围填海年均就业人数。以广西各沿海市2014年城镇单位就业人员平均工资(4)资料来源于广西壮族自治区统计局《广西统计年鉴2015》。作为项目所吸纳劳动力的平均收入,则北海、钦州、防城港单位面积围填海建设项目运营期限内劳动力所得年均工资收入如表4所示。

表4 广西单位面积围填海建设项目年均劳动力人数及劳动力收入

3、政府海域使用金收入

《中华人民共和国海域使用管理法》第三十三条规定“国家实行海域有偿使用制度。单位和个人使用海域,应当按照国务院的规定缴纳海域使用金”。2007年1月,财政部和国家海洋局印发《关于加强海域使用金征收管理的通知》,将全国海域划分为6个等级,确定了不同海域等别、不同用海类型的海域使用金征收标准,并于2007年3月开始实施。广西壮族自治区国土资源厅结合广西海域资源实际情况制定了海域使用金的征收标准和征收措施,北海市海城区、银海区属于四等海域,北海市铁山港区、防城港市防城区、港口区、钦州市钦南区属于五等海域,防城港市东兴市、北海市合浦县属于六等海域,并进一步确定了各等级海域不同用海方式的海域使用金征收标准。(5)资料来源于广西908调查资料《海域使用现状综合调查报告2010》。

根据对广西沿海市2005年以来围填海建设项目的实际调查,北海市约75%围填海项目集中在铁山港区,防城港市约94%围填海建设项目位于港口区,钦州市海域主要位于钦南区,因此本文统一按照五等海域使用金征收标准计算。此外,三地市围填海造地主要用于工业、港口码头建设,根据广西国土资源厅的规定,此等别及用海类型的围填海域使用金征收标准应为45万元/hm2,即45元/m2。围填海造地海域使用金应一次性征收,根据等额资金计算公式将其折算到每一年,可得各沿海地市单位面积围填海建设项目带来的政府年均海域使用金收入,约为2.28元/m2。

(三)围填海建设项目成本

1、项目建设、运营成本

建设及运营成本是围填海项目工程的主要经济成本,是项目投资者投资决策时考虑的主要因素,此项成本即投资者投资总额已在计算投资者收益及投资利润时统计,如表3所示。

2、海域生态系统服务损害成本

围填海对海域生态系统服务功能的损害受到越来越多学者及管理者的关注,[7][14][24]被填海域生物资源消失和周边海域生态系统服务下降的损害应当作为生态成本纳入建设用围填海生态、经济、社会综合成本评估体系。

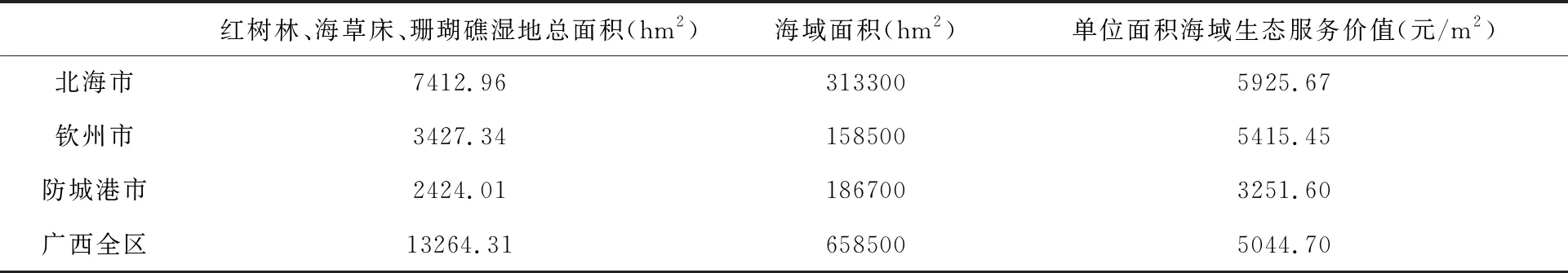

广西科学院广西近海海洋环境科学重点实验室曾对广西近海生态系统服务的价值进行测算,分别计算了供给服务(包括食品供给、原材料供给、基因资源供给)、调节服务(包括气候调节、气体调节、生物控制、干扰调节、污染物处理)、文化服务(包括旅游娱乐、科研文化)的经济价值。借鉴其研究成果,则广西近海海域生态系统服务平均单位面积价值为5044.7元/(m2·a)。[30]考虑到北海、钦州、防城港海域生态系统存在异质性,以各地市海域面积中红树林、海草床、珊瑚礁三种主要湿地面积占比与广西海域总面积中三种主要湿地面积占比的相对数作为权重,对广西单位面积海域生态系统服务价值进行调整,得到北海、钦州、防城港单位面积海域生态系统服务价值。计算公式为:

(3)

式中,V表示广西单位面积海域生态系统服务价值,i、j分别表示第i个沿海市和第j种重要海洋资源(红树林、海草床、珊瑚礁),S表示重要海洋资源的面积,T表示海域面积。广西各沿海市红树林、海草床、珊瑚礁面积、海域面积、计算所得三地市单位面积海域生态系统服务价值如表5所示。

表5 广西沿海市单位面积海域生态系统服务价值

围填海将使红树林、海草床、珊瑚礁面积锐减,海域生态系统服务功能退化,因此将表5中单位面积的生态服务价值视为建设用围填海的生态损害成本。

3、清淤成本

围填海导致近岸海域海水动力下降、泥沙淤积,航道建设围填海项目需要定期清淤。纳潮量大小对海湾冲淤能力有决定性作用,根据相关研究,厦门同安湾平均纳潮量约为650*106m3,[19]依据纳潮量测算的围填海造成的边际清淤成本与所需清淤面积之间存在如下关系:

(4)

(四)广西建设用围填海成本收益比较

综上,广西海域建设用围填海各项收益与成本如表6。

表6 建设用围填海成本、收益对比[元/(m2 ·a)]

由表6可知,由于广西海岸带红树林、海草床、珊瑚礁湿地等具有供给、调节、文化教育与维护多样性的生态服务功能,生态价值较高,如果内部化生态损害,建设用围填海的成本远远大于其收益。其中,北海海域单位面积生态系统服务价值最高,其围填海收益成本比最低,为8.15%;防城港海岸带单位面积生态系统服务价值相对较低,围填海收益成本比高于其他两地海岸带,约为19.92%;钦州海域建设项目围填海的收益成本比为10.74%。可见,围填海带来的短期经济利益无法弥补显著的甚至是不可逆的生态系统服务损失。

四、基于生态系统服务的围填海管理

以上分析表明,建设项目围填海,尤其是在具有重要和多样化的生态系统服务类型的海岸带地区,往往意味着巨大的生态成本,而保护海洋/海岸带生态系统健康这正是中国政府严禁围填海的意义所在。结合以上分析,为保护生态系统服务功能,推动海岸带可持续发展,借鉴国际上基于生态系统的海洋空间管理(Ecosystem-based marine spatial management)经验并结合我国实际,[32]对基于生态系统服务的围填海管理提出以下建议:

(一)生态系统服务损失成本应成为围填海综合损益分析的重要组成

在具有重要生态服务功能的海岸带地区,围填海造成的生态系统服务损失可能远远超过其带来的经济收益,在对围填项目进行综合损益分析时如果忽视这部分成本就可能作出错误决策、造成海岸带生态系统不可逆的损害。

(二)完善海洋生态系统服务评估、监测及预警机制,为围填海管理提供技术支撑

海洋生态系统服务价值评估为海域资源有偿使用制度提供依据,也为围填海域管理过程中生态环境影响评价、生态损害赔偿和补偿机制提供技术支撑。如以上分析,生态系统服务损失价值是围填海造地的重要生态成本,为加强对已围填海域的管理并为战略性围填项目选址提供技术支撑,要完善生态系统服务价值评估方法,注意识别受影响的关键因子,包括关键物种、其他生态系统服务指标及环境指标等。科技的发展为海洋生态系统服务关键因子及其变化的识别提供了有效工具,例如瑞典在基于生态系统的海岸带管理过程中就应用GIS技术识别开发活动可能对海岸带造成的影响因素,对其进行综合分析并纳入管理计划目标。[33]

对围填及临近海域生态系统服务的监测、阶段性评估及预警是围填海管理实践中的重要一环。海岸带生态系统并非静态,围填海域人类生产、生活活动对其影响也在不断变化,这就需要对反映生态系统健康的某些关键指标进行持续性监测。缺乏对围填海域动态监测和预警机制是近些年广西及中国其他海域在海岸带自然资源已经遭到严重破坏的背景下仍然继续围填的重要原因。动态监测数据可以作为评估用海活动生态影响及预警的基础。[34]监测和阶段性评估结果又为围填海域动态、适应性管理计划的调整提供依据。

(三)建立海洋生态损害补偿机制,减轻或修复海岸带生态系统服务损失

对已围填海域的海洋生态损害补偿能够为事后的围填海综合损益分析提供依据,是基于生态系统服务的海岸带综合管理的重要内容。海洋生态损害补偿应该包括三方面内容:对海洋生态环境本身的补偿,对海洋保护引起的个体、集体或区域的机会成本进行补偿,为使经济活动外部成本内部化而实施的补偿。[35]但是当前我国的海洋生态补偿机制还处于探索阶段:主要是对渔业资源的补偿,而对受损生态系统本身的补偿不足;[36]缺乏强有力的法律支持、监管机制;补偿标准的确定有待改进。借助一定的海洋生态系统服务评估技术确定合理的生态损害补偿标准是建立海洋生态损害补偿机制的核心。就国内外理论研究和实践看,主要有基于海洋生态系统服务功能损害的货币化补偿标准及生态修复标准,标准的确定方法包括意愿调查法、生境等价分析法、资源等价分析法等。

实施生态修复,使受损的资源恢复到没有受损时的状态是生态损害补偿的基本目标,且生态修复避开了生态损害货币化评估方法的不足,已被国际社会广泛采纳。生态修复包括自然生态修复、人工促进生态修复和生态重建三大类。充分借鉴美国、欧洲自然资源和生态环境损害评估方法与管理经验,建立基于生态修复原则的海洋生态损害评估内容与方法:针对不同生态损害类型,确立生态环境修复目标,采用资源或生境等价分析法,确定将受损生态(环境)恢复到基线水平的基础修复措施和补偿性修复措施,确定基于生态修复的补偿标准的适用条件与范围。为使围填及附近海域生态服务损失得以合理补偿,今后还应加强从时间、空间两个层面界定生态损害,修复工程及修复地址选择等技术问题的研究,逐渐向“无净损失”原则靠近。[37]

五、结论与讨论

本文考虑生态系统服务损失成本,建立了建设用围填海综合损益评价指标体系,以广西海域为例,根据实际调查数据和相关研究成果对广西建设项目围填海进行经济、社会、生态环境综合损益分析,研究结果表明,建设用围填海的成本远高于收益,而这主要是由于海岸带生态系统服务损失价值巨大。借鉴当前国际上管理实践和学术界认可的基于生态系统的海洋/海岸带空间管理体制,提出基于生态系统服务的围填海管理的对策建议。相关研究成果可为我国围填海造地的管理提供科学依据。

需要说明的是,本文综合损益分析是基于静态视角,而从动态角度,随着围填海等人为活动或自然灾害造成的海岸带资源减少,其单位面积的生态系统服务价值可能会提高,意味着围填海的生态损失成本将进一步上升。此外,虽然唯一的案例研究结果并不能直接应用于其他海岸带围填海成本收益比较,但是从生态系统服务功能破坏的不可逆性来说,如果围填项目不能通过异地重建等手段保证“零净损失”,一般性填海项目即是不可取的。