某MPV排气系统对车内轰鸣声贡献度验证及优化

2020-01-01尧潇雪曾宪民韦土珍

尧潇雪,曾宪民,韦土珍,卢 宁

(1.佛吉亚(柳州)排气控制技术有限公司,广西 柳州545000;2.柳州五菱汽车工业技术有限公司,广西 柳州545000)

0 引言

汽车驾驶舱封闭时构成一个完整的密闭腔体,腔体中的空气作为弹性体会形成许多振动模态和声腔模态,当外界具有一定能量及频率的声波传入后,激励该腔体发生共振,会产生轰鸣声。轰鸣声是中低频噪声的一种,具有较大能量,形成的压力脉动会对驾乘人员耳膜产生强烈压迫感,长时间后可能引起头痛、恶心、焦躁不安等不良反应,因此轰鸣声会较大程度降低汽车的驾乘感受体验。能引起驾驶舱内轰鸣声的主要激励源除排气系统外,还包括发动机、传动轴系及不规则路面激励等[1],因此在排气系统开发过程中若出现轰鸣声问题,首先需要分析验证排气系统对其贡献程度,通过试验确认引起问题的频率,再针对该频率设计优化方案。本文将以某MPV车内轰鸣声为案例,对如何开展排气系统对车内轰鸣声贡献度验证及优化方案设计进行阐述。

1 问题描述

某MPV排气系统设计开发过程中,主观评价时发现三档全油门加速工况发动机转速在1 200 r/min、1 600 r/min附近时,车内后排座位区域存在明显轰鸣声并压迫耳膜。开发小组通过道路试验采集原方案三档全油门加速工况车内后排座位噪声及排气系统尾管辐射噪声,测试结果见图1和图2(下文统称为第一轮测试)。

从图1车内后排座位噪声结果可见发动机转速在1 230 r/min、1 600 r/min时,Overall曲线存在明显峰值最大差值约8dB(A),结合阶次切片及彩图等数据分析,确认其主要贡献来源于二阶,对应频率为41 Hz及53.3 Hz,此频率声波易给人耳带来轰鸣声的主观感受[2],测试结果与主观评价结果相符。从图2原方案尾管辐射噪声测试结果看,在发动机转速为1 230 r/min时二阶不存在明显波峰,但发动机转速为1 600 r/min时存在差值约为2.5 dB(A)较缓波峰且声压级较高,但不足以判断其对车内轰鸣声贡献度,因此需要进一步试验验证。

图1 原方案3-WOT车内后排座位噪声

图2 原方案3-WOT尾管辐射噪声

2 排气系统贡献度验证

在汽车NVH问题分析研究中,常将汽车简化为“激励源→传递路径→响应点”的噪声振动基本物理模型[3]。因此本次排气系统对车内轰鸣声贡献度验证将从激励源及传递路径两个方向入手,首先考虑优化该问题传递路径特性,以达到在传递过程中衰减到达响应点能量的目的,再者是降低激励源的辐射能量,并分别比较响应点声压级变化。

2.1 传递路径验证

排气系统噪声传递到车内需要经过车身,本次在车厢尾部(主要是后排座椅周围)铺装消音棉、粘贴阻尼板,以增强车身对排气系统辐射噪声的隔音效果,通过道路试验采集该状态下3档全油门加速工况车内后排座位噪声,测试对比结果见图3(下文统称为第二轮测试)。

图3 传递路径优化前后3-WOT车内后排座位噪声

将第一轮、第二轮车内后排座位测试数据做对比,可见对车内进行隔音优化后,发动机转速在1 230 r/min附近时车内后排总声压值变化不明显,发动机转速在1 600 r/min附近时车内后排总声压值降低约2 dB(A)。对隔音优化前后车辆进行主观评价:发动机转速在1 200 r/min附近时轰鸣声及压耳膜感受变化不明显,发动机转速在1 600 r/min附近时轰鸣声及压耳膜感受有明显改善,与测试结果较吻合。

综合测试及主观评价结果,初步判断发动机转速在1 600 r/min附近时排气系统辐射噪声对车内后排位置轰鸣声有一定贡献度,但发动机转速在1 230 r/min附近时车内后排轰鸣声的激励源更大可能性在车辆前部,但无法完全排除排气系统影响,需进一步验证。

2.2 激励源验证

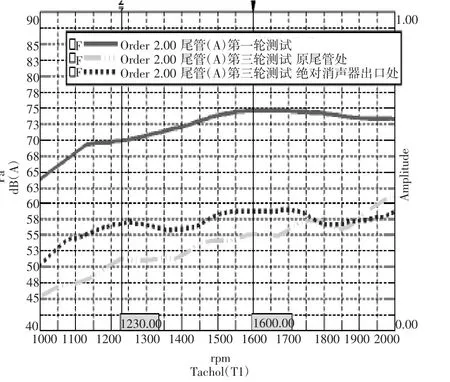

在排气系统尾管出口处增加安装绝对消声器,提高排气系统消声能力,以降低尾管辐射噪声的能量(下文统称为第三轮测试)。为验证该排气系统加装绝对消声器后尾管辐射噪声的二阶能量降低程度是否满足试验要求,分别在原尾管出口位置及绝对消声器出气口位置安装麦克风,并测试其3挡全油门加速工况噪声辐射情况,测试对比结果见图4。对图4所示测试数据分析可知加装绝对消声器后,发动机转速在1 230 r/min和1 600 r/min时,原尾管出口位置麦克风测到的二阶声压级约为51 dB(A)和55 dB(A),较未加装绝对消声器降低约 18 dB(A)和20 dB(A),绝对消声器出口位置麦克风测到二阶声压级约为56 dB(A)和58 dB(A),较未加装绝对消声器降低约13 dB(A)和17 dB(A)。由此可见绝对消声器消声效果明显,加装绝对消声器达到降低辐射能量目的。

图4 消声器前后3-WOT尾管辐射噪声

在车内后排座位布置麦克风,进行道路试验采集3挡全油门加速工况车内噪声情况。将三轮测试得到的车内数据做对比分析(车内后排座位OA值对比见图5)。由测试结果可知:发动机转速在1 230 r/min附近时三轮测试得到的声压级均无明显差异;发动机转速在1 600 r/min附近时,加装绝对消声器后波峰消失。对加装绝对消声器的试验车进行主观评价,发现发动机转速在1 200 r/min附近后排座位轰鸣声情况无明显变化,发动机转速在1 600 r/min附近轰鸣声消失,这与测试结果相吻合。

图5 三轮测试3-WOT车内后排座位噪声

综合三次试验结果分析,可得出结论:排气系统辐射噪声对发动机转速在1 230 r/min附近时车内的轰鸣声几乎没有贡献,主要激励源有可能在车辆前部,优化排气系统方案对解决该问题意义不大;排气系统辐射噪声是发动机转速在1 600 r/min附近时时车内轰鸣声主要激励源,具有很大贡献度,需要进一步优化方案,消除该轰鸣声。

3 优化方案设计及效果验证

由以上三轮试验可以确定发动机转速在1 600 r/min附近时车内的轰鸣声由排气尾管辐射噪声激励引起,其对应频率为53.3 Hz。通过GT-POWER仿真分析可知该排气系统前后消在该频率段附近消声量较小,需进一步开展方案优化设计。由于前消容积仅有3 L,消除低频噪声能力有限,优先通过优化后消结构实现降噪。分析排气系统原方案压降情况,系统压降与目标值之间仍有5 kPa富余,结合制造工艺及成本考虑通过调整后消隔板及内部管路的开孔数量、大小及位置来增加后消筒体在53.3 Hz附近消声量。新方案仿真结果显示在53.3 Hz附近消声量增加约7 dB(A),并制作样件进行道路测试验证(下文统称为第四轮试验)。

将新方案三档全油门加速工况车内噪声结果与第一轮测试结果进行对比,结果对比见图6。发动机转速在1 600 r/min附近时车内OA值下降约2.5 dB(A),波峰削减,声压级上升平缓。该方案主观感受也得到优化,原发动机转速在1 600 r/min时车内后排座位的轰鸣声消失。综上,可判断优化方案达到预期效果。

图6 原方案、新方案3-WOT车内后排座位噪声

4 结束语

通过本文案例,为验证排气系统对汽车噪声问题贡献度分析提供一种思路方法,即从汽车噪声振动的物理模型入手,改变激励源及传递路径,以确认排气系统对相应问题的贡献度。

在消声容积等条件不变的情况下,排气系统背压与低频段消声效果是互相权衡制约的设计过程,可适当牺牲排气系统背压提升低频段消声量。