音乐剧在广东的市场分析

2019-12-31谢惠迎梁博暨南大学

文|谢惠迎 梁博 暨南大学

一、音乐剧在广东的发展状况

谈及音乐剧,普通大众估计是不太熟悉的。音乐剧形式上可以说是高雅艺术,它要求有专门的剧院、专业的制作团队和演员阵容、高品质的舞台布置等等;而内容上则可以说是通俗艺术,它的情节大都生动有趣、音乐通俗易懂,大量采用各种类型的歌曲、舞曲,有益于文化的普及。

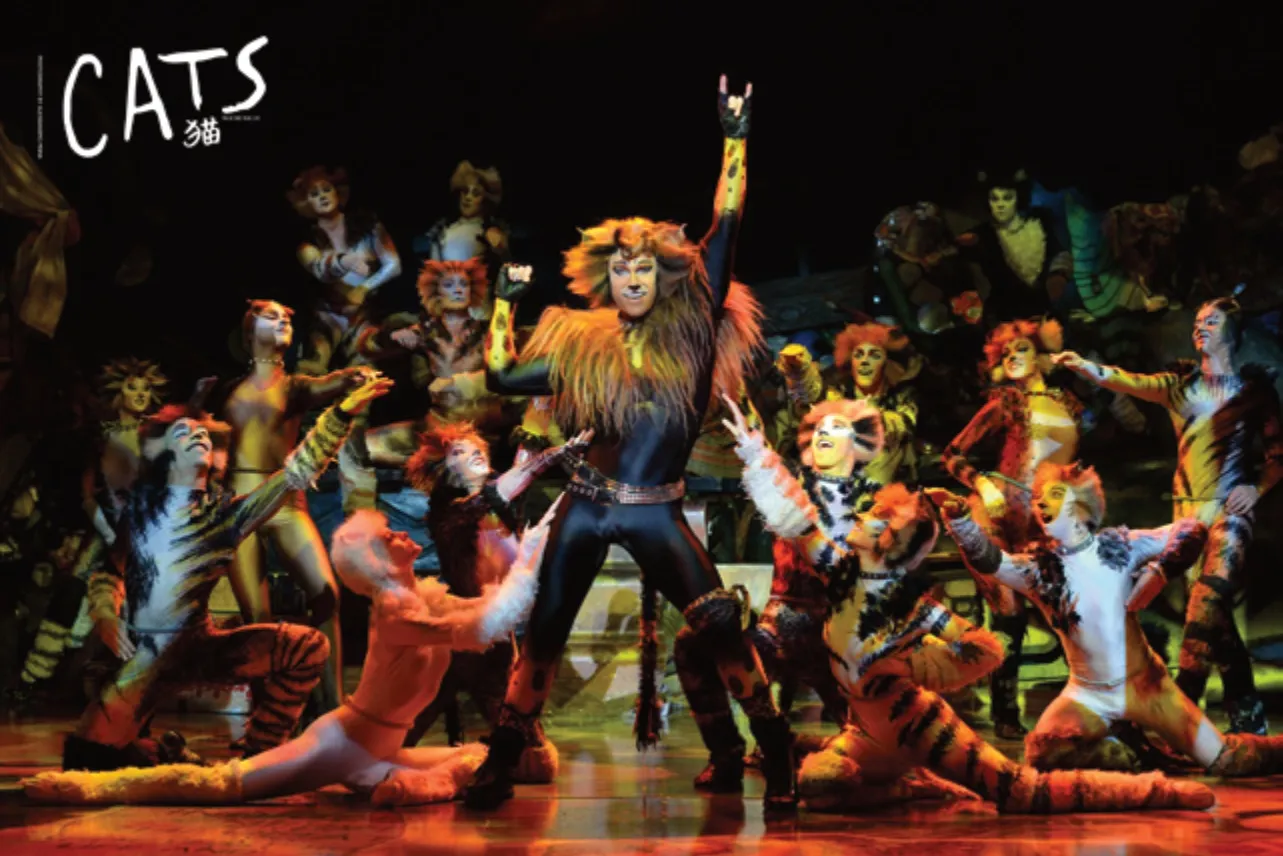

音乐剧《猫》的宣传剧照。

中国音乐剧市场化、大众化、产业化过程以上海为中心,快速发展,吸引了大量的投资者的目光。广州作为华南地区的一线城市,在这股潮流的影响下,也出现了一系列的新作品、新现象。特别是2017年以来,沉寂了七八年的音乐剧市场好像出现了回暖“小高潮”。据不完全统计,2017—2018年初,超过10台音乐剧在广州上演,原版引进、中文版和原创都有。

1.大力引进原版音乐剧。将西方音乐剧原封不动的引进来,近年来引进的剧目数量和题材越来越丰富。比如《猫》《剧院魅影》《芝加哥》《魔法坏女巫》《修女也疯狂》《泽西男孩》《长靴皇后》《吉屋出租》等等。这些原版音乐剧确实在市场上获得了观众的青睐。其中《魔法坏女巫》共演出85场,票房也超过千万。

2.打造本土化的音乐剧。通常是将西方的经典作品引进国内后,翻译成中文并加入更能为本国人所理解的俚语和笑料,实现外来作品从语言到风俗习惯的本土化,从而更好地展现作品内涵并获得国内观众的认同。比如《我,堂吉诃德》《音乐之声》《妈妈咪呀》《猫》《放牛班的春天》等。

3.致力于发展原创音乐剧。通常会更多引入一些“中国特色”,在广州,就会更多的加入地域性的元素,极具岭南文化的代表性符号。比如《四毛英雄传》《星》《冢爱——云杉凄迷情千古》《西关小姐》《和平使者》《醒·狮》《加餐餸》等。

一般来说,中国市场的音乐剧发展是分三步战略的。第一,以引进国外经典音乐剧开拓市场、普及剧目,培养受众群体;第二,制作国外剧目的中文版,培育本土专业人才;第三,打造自己的原创音乐剧。

但在广州,情况有所不同。广州的原创音乐剧发展较早,在广州歌舞团文化体制改革之后,于1999就推出了第一部原创音乐剧《四毛英雄传》,但是原版音乐剧是2008年首部百老汇音乐剧《猫》才在广州登录。所以,广州的原创音乐剧从《四毛英雄传》到《星》,再到《西关小姐》,到《加餐餸》,从题材上来说是越来越贴近大众生活,加入的广府元素越来越多,观众的好评也越来越多。

二、音乐剧的市场定位和营销渠道

我们刚才已经提到,音乐剧形式上是高雅艺术,内容上比较通俗,这一性质既有协调性也有矛盾性。协调性是指通过现代资本、科技等可以满足部分群体对高雅艺术的需求;比如在中国历史上诗歌诗属于高雅艺术,从事诗歌创作和欣赏的主要群体是社会中特定的士大夫阶层;矛盾性是指,由于内容上的通俗性,就决定了受众的中低层性质;比如爱情、传奇、武侠为题材的元明时期的戏剧,都是老百姓喜闻乐见的表演形式和内容。

从中国文学艺术的发展来看,雅与俗的界限是相对的,往往是雅中有俗,俗中优雅,但是雅俗融合和转化都需要时间,它的接受者才能随着时间的推移而发生转变。社会主义时期的文学活动,强调层次性、多样性,从满足人民群众日益增长的审美需要出发,大力提倡发展高雅艺术的同时也重视通俗文艺的发展,这就为“音乐剧”这一致力于“雅俗共赏”的艺术剧种提供了良好的发展环境。

但是,音乐剧的特殊性质就必然影响到市场定位和营销渠道。

在我国,由于社会经济水平的限制,对西方艺术熟悉的群体寥寥可数,能消费得起西方艺术的更是少之又少。不但在广州,而是在全国都被广大人民群众定义为“太专业”“不熟悉”的一种圈内高雅艺术。此外,音乐剧自引进以来,它对自己的定位也是属于高雅艺术,这一点从它的演出场地、形式、票价、观众、宣传渠道等明显可见。比如,它的目标客户是文化素质和收入都比较高的观众,其中80%为20—35岁之间的年轻人,这一年龄层的观众,对于较新的艺术形式有一定的欣赏期待,另外一部分年龄大的观众是有比较高的教育背景,对音乐剧比较了解和感兴趣的。想让中低层广大人民群众达到这样的高水平,这是一个社会总体经济发展水平决定的,特别是在当前的阶级固化的社会背景下,需要几代人的共同努力。

由此,我们可以看到,音乐剧这一种商业化的剧种,被市场受众和它自身双重定义为高雅艺术。然而,由于高雅艺术的思想性、艺术性、严肃性的特征,很多作品的内容是达不到这样的层次的,特别是一些原创作品。这就导致已有的高层次受众因为期待高而产生失望心理,也导致潜在的中低层受众因为门槛高而产生望而却步的心理。如果要真正做到“雅俗共赏”,考虑到社会经济水平以及人民生活水平的限制,它的市场定位就必须要改变。市场定位改变之后,它的营销策略也才会改变。广州在这一方面已经迈出了一步,比如2019年年初,《加餐餸》在广府庙会进行表演,收获街坊一片叫好声,这部被街坊大赞“有人情味”的音乐剧。这样,对音乐剧的普及化就会起到一定作用。

这也就是我们接下来要谈的另一个话题——营销渠道。艺术作品需要通过演出来实现其商业价值,因此观众就成为了艺术市场营销的核心。一直以来,音乐剧营销还停留在简单的票务销售和宣传推广层面,缺乏正确的营销策略作为参与产业的“催化剂”。

在现在新媒体平台快速崛起和发展的流量时代,广大的人民群众都可以无门槛地成为流量的贡献者。所以,想要音乐剧被广大的中低层人们所知晓,感兴趣,到传播,知道成功转化为参与者,关键就要找到目标群体在哪儿,然后通过营销手段把“音乐剧”推广给他们。比如现在流行的直播平台、公众号平台、小视频平台等等。除了新媒体平台之外,一些大型的现场活动也是很好的传播渠道。

此外,除了利用新媒体平台让广大人民群众初步了解到音乐剧这一“太专业”的艺术形式,还可以通过“体验营销”进一步为潜在客户提供更直观的体验服务。文化演出产品的核心功能是通过满足人们的视觉、听觉体验,最终满足人们较高层次的情感与精神体验需要。音乐剧应重视体验营销,一则使剧本更加的完善,二则在目标群体中建立口碑。

最后,利用明星效应可以迅速扩大一部音乐剧的知名度,吸引更多观众。韩国可以说是利用明星效应的成功代表,凡有大型音乐剧制作,邀请明星参演几乎已成韩国音乐剧行业的惯例。在国内,由于音乐剧缺少专业的人才培养机制培养专业的演员,也缺少跨界的明星可以担当起重任,所以国内的“明星效应”存在着诸多的问题和风险。但是,在当前明星和网红并存的现实中,我们如何利用“网红效应”也值得我们去思考。

目前音乐剧在广州、在全国的发展困境是既有共性又有差异的。在全国范围内来讲,缺少对音乐剧这一“舶来品”进行准确的市场定位、缺乏正确的营销策略、原创作品不足、缺乏专业人才。在广东范围来说(以广州为代表),它又有一些区别于全国的困难点。比如如何使广州特色的音乐剧适应全国群众的审美需求,如何建立起适合广东地区的营销策略、如何在广东地区加大对人才的培养等等。

结语

音乐剧的发展不单单是这一艺术形式本身的发展,它和国家、地区的经济发展水平、文化教育水平、群众生活水平有密切的关系。它需要时间去完善自身的理论和实践,也需要时间去被接受和认同。眼下当务之急,不但要正确的进行市场定位、调整营销渠道,还应该致力于提高我国广大劳动人民的教育水平和生活水平。这样,“雅俗共赏”才能真正得到实现。