《医学免疫学》课程中“主要组织相容性复合体”教学方法探讨

2019-12-27金伯泉陈丽华

马 樱 金伯泉 陈丽华

(第四军医大学基础医学院免疫学教研室,西安 710032)

免疫学是当今生命科学的前沿学科和现代医学的支撑学科之一,具有较强的理论体系,在疾病诊断、预防和治疗中有着巨大的应用价值和实践指导作用。在面向医学院校本科生的免疫学教学过程中,不仅要求具备理论知识的科学系和系统性,还需要逐渐培养学生的创新性思维[1]。围绕免疫学知识体系有效地提高教学质量、增强学生免疫学知识的积累、为专业课程的学习打好基础,是这门课程教学的关键。

主要组织相容性复合体(Major histocompati-bility complex,MHC)及其编码的抗原分子是免疫学课程学习过程中的重要内容。人民卫生出版社《医学免疫学》教材中第八章即为“主要组织相容性复合体”。作为免疫系统中一种重要的免疫分子,MHC在课程学习中处于承上启下的重要位置,既是免疫分子部分的最后一章,也开启了对免疫细胞和免疫应答等核心内容的学习。然而,以往的教学经验和效果反馈,学生在学习这一章时经常感到错综复杂而又晦涩难懂,教师在讲授时也常常感到竭力尽能但却事倍功半。因此,MHC一直被认为是免疫学教学中的重点难点章节。其特点有三:第一,MHC基因及结构细节复杂且抽象,涉及多学科相关知识背景,使学生觉得枯燥难懂。第二,MHC功能作用涉及免疫系统多分子多细胞,对于尚未学习各种免疫细胞及免疫应答的初学者,往往无法将MHC置于整个免疫系统框架之中来深入理解。第三,与临床疾病和日常生活缺少显然易见的关联,容易使学生对学习MHC的意义产生困惑。如何讲好MHC这一章,化深奥抽象为鲜活生动,激发学生学习兴趣的同时又能够深入理解扎实掌握基本知识和原理?这不仅是免疫学教师多年来一直在探索的问题和追求的目标,也是课程建设中的重要一环。

我校在面向五年制各个医学专业学生的免疫学教学中,一直选用人民卫生出版社普通高等教育本科国家级规划教材《医学免疫学》作为基本教材,目前该教材已编写至第7版。根据教材编写内容,安排2学时对MHC一章进行课堂理论教学。针对MHC教学过程中存在的问题结合免疫学学科特点,本文从以下几方面对免疫学中MHC一章的教学方法进行探讨,希望与同行切磋共勉。

1 贯穿主线教学设计,注重课堂的逻辑衔接

教学设计是课堂教学的重要一环,好的教学设计可以在课堂上给学生带来更多的冲击和共鸣,大大提高教学质量。结合MHC一章的特点,如何开篇引入、设计核心问题作为“主线”贯穿课堂、深入讲透重点内容、合理布局和展示,最终能够激发学生学习兴趣,达到预期的教学效果,这需要教师在课前深入思考和精心设计。

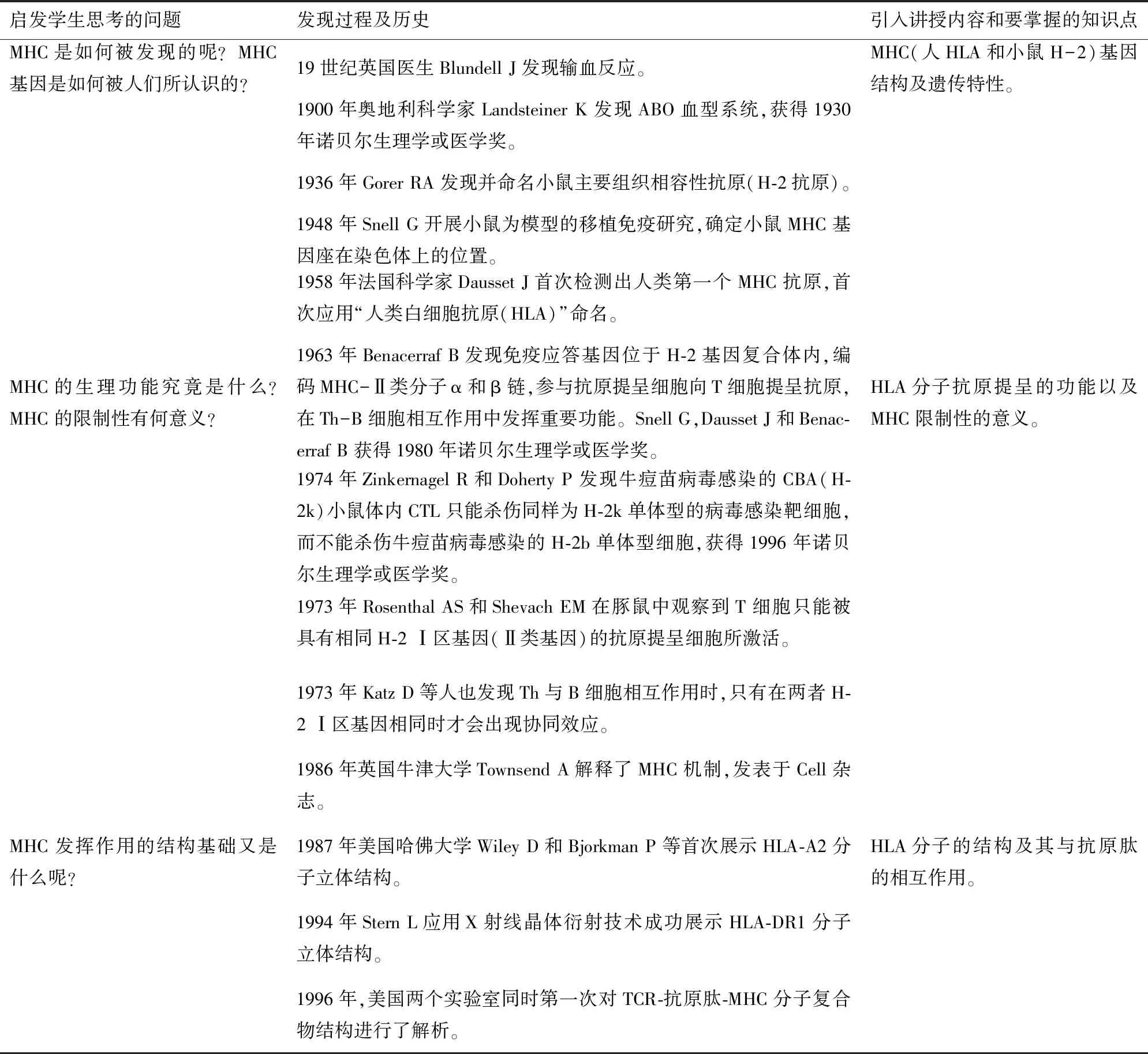

教材中MHC一章的编写按照MHC基因结构及遗传特性、人类白细胞抗原(Human leukocyte antigen,HLA)结构功能以及HLA与临床医学三个部分进行深入浅出的描述。如果按照内容照本宣科、平铺直叙的讲解,容易使学生觉得枯燥无味,造成注意力不集中的状态。在课堂授课过程中,围绕MHC基因、结构及功能,将丰富的教学内容整合成清晰的层次结构,提出层层递进的问题,引导学生紧跟思路、主动思考(表1)。结合历史上科学家们对MHC的发现和研究过程中曲折的故事情节,顺理成章的引出要讲授的主要知识内容,采用多种教学方法深入讲授,从而向学生揭开每一个问题的答案,使学生听起来丰富有趣而又豁然开朗。

表1 问题贯穿主线结合发现研究历史引入所要讲授的知识内容

Tab.1 Run through questions as main line combined with history of discovery research to introduce the knowledge and contents to be taught

启发学生思考的问题发现过程及历史引入讲授内容和要掌握的知识点MHC是如何被发现的呢?MHC基因是如何被人们所认识的?19世纪英国医生Blundell J发现输血反应。MHC(人HLA和小鼠H-2)基因结构及遗传特性。1900年奥地利科学家Landsteiner K发现ABO血型系统,获得1930年诺贝尔生理学或医学奖。1936年Gorer RA发现并命名小鼠主要组织相容性抗原(H-2抗原)。1948年Snell G开展小鼠为模型的移植免疫研究,确定小鼠MHC基因座在染色体上的位置。1958年法国科学家Dausset J首次检测出人类第一个MHC抗原,首次应用“人类白细胞抗原(HLA)”命名。MHC的生理功能究竟是什么?MHC的限制性有何意义?1963年Benacerraf B发现免疫应答基因位于H-2基因复合体内,编码MHC-Ⅱ类分子α和β链,参与抗原提呈细胞向T细胞提呈抗原,在Th-B细胞相互作用中发挥重要功能。Snell G,Dausset J和Benac-erraf B获得1980年诺贝尔生理学或医学奖。HLA分子抗原提呈的功能以及MHC限制性的意义。1974年Zinkernagel R和Doherty P发现牛痘苗病毒感染的CBA(H-2k)小鼠体内CTL只能杀伤同样为H-2k单体型的病毒感染靶细胞,而不能杀伤牛痘苗病毒感染的H-2b单体型细胞,获得1996年诺贝尔生理学或医学奖。1973年Rosenthal AS和Shevach EM在豚鼠中观察到T细胞只能被具有相同H-2 Ⅰ区基因(Ⅱ类基因)的抗原提呈细胞所激活。1973年Katz D等人也发现Th与B细胞相互作用时,只有在两者H-2 Ⅰ区基因相同时才会出现协同效应。1986年英国牛津大学Townsend A解释了MHC机制,发表于Cell杂志。MHC发挥作用的结构基础又是什么呢?1987年美国哈佛大学Wiley D和Bjorkman P等首次展示HLA-A2分子立体结构。HLA分子的结构及其与抗原肽的相互作用。1994年Stern L应用X射线晶体衍射技术成功展示HLA-DR1分子立体结构。1996年,美国两个实验室同时第一次对TCR-抗原肽-MHC分子复合物结构进行了解析。

2 突出重点构建知识体系,解决关键科学问题

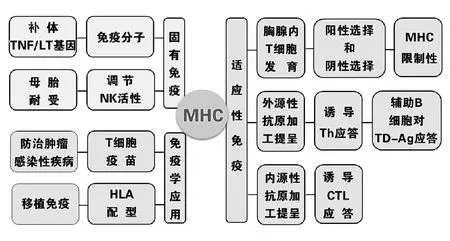

尽管MHC广泛参与免疫系统功能,但在授课过程中要向学生强调MHC最主要的生物学功能是提呈抗原肽给T细胞识别,这是需要学生掌握的重点内容,在此基础上,学生才能够全方位的理解MHC如何参与免疫系统的功能。将MHC涉及的各个方面内容以层次分明、繁而不乱的形式呈现在学生面前,使学生既保持探究问题的兴趣,又不在其面前望而却步,这要求教师对相关章节的内在联系与特点准确把握,系统梳理和构建出MHC在免疫系统中扮演的举足轻重的角色(图1),使得学生在学习时能够条理清晰、思路明确。

图1 MHC与固有免疫、适应性免疫和免疫学应用三个重要方面的密切联系Fig.1 Close relationships among MHC and innate immunity,adaptive immunity and immunol-ogy application

2.1突出MHC在适应性免疫应答中的核心功能作用 联系前后章节,学生在“抗原”的学习中已经接触到T、B细胞表位及是否需要MHC提呈的概念。这时帮助学生复习回顾,引导学生思考“T细胞表位提呈及应答为何需要MHC的限制性?”通过一系列的问题设置,逐步向学生解开答案。第一,MHC如何提呈抗原给T细胞?强调MHC提呈抗原启动细胞免疫应答是其最主要的功能,结合MHC结构特点及锚定氨基酸的概念向学生讲授MHC提呈内源性、外源性抗原的作用及区别。第二,为何T细胞只能识别MHC提呈的抗原?这里涉及的T细胞在胸腺发育过程中的阳性选择和阴性选择,可采用形象的比喻,如T细胞在胸腺中接受了特定的“训练”,只能识别自身MHC、而不能识别非自身MHC提呈的抗原肽,因此具有了抗原识别过程中的自身MHC限制性。第三,T细胞如何识别MHC提呈的抗原肽?利用结构生物学三维立体图等向学生展示T细胞表面受体(T cell receptor,TCR)-表位肽-MHC分子形成的复合物结构,帮助学生直观的理解MHC提呈抗原给TCR识别的构象。第四,MHC如何参与B细胞应答?这里注意帮助学生复习回忆抗原分类,由于绝大多数的蛋白质抗原为胸腺依赖性抗原(Thymus dependent antigen,TD-Ag),虽然B细胞可直接识别TD-Ag不需要MHC提呈,但在识别后的活化过程中仍然需要辅助性T细胞(T helper cell,Th)的帮助,在B细胞与Th细胞的相互作用中,MHC仍然是必不可少的重要分子。综上,虽然学生此时尚未学习免疫细胞和免疫应答,如能采用比喻等恰当的方式进行描述和讲授,既容易让学生理解又不造成困惑,并且可为后续章节的学习做好一定的铺垫。

2.2体现MHC与固有免疫系统的密切联系 MHC与固有免疫系统的关系可以从两方面向学生展示。其一,在讲授MHC基因复合物时,注意强调在2003年提出的扩展的MHC(extended MHC,xMHC)的新概念,HLA基因复合物的224个基因座位中,除了HLA-Ⅰ类和Ⅱ类基因亚区编码主要的6个等位基因之外,在Ⅰ、Ⅱ类基因亚区之间还存在着Ⅲ类基因亚区,该区部分基因产物与固有免疫及炎症有关,如补体成分C2、C4、Bf以及肿瘤坏死因子家族成员TNF、LTA和LTB基因。引导学生思考为何这些免疫分子的基因会存在于MHC基因复合体中?其功能作用很可能与MHC分子有关。其二,MHC-Ⅰ类分子是固有免疫系统中的重要成员自然杀伤(Natural killer,NK)细胞主要识别的配体,通过与NK细胞表面的活化或抑制性受体结合,调控NK细胞的功能,这种配-受体的相互作用目前尚未发现表位肽的存在。学生此时可能尚不能完全理解,但通过这两方面的讲解,可以帮助学生构建MHC的功能框架,使学生进一步认识到学习MHC的重要性,有助于学生进一步有的放矢的学习。

2.3联系临床介绍MHC应用 通常讲授MHC与临床应用的联系是学生比较感兴趣的部分,利用临床举例,可进一步加深学生对重要知识点的理解,促进学生对MHC重要意义的认识。例如,举例以MHC提呈的抗原肽为基础设计T细胞多肽疫苗用于肿瘤和传染性疾病的防治,引导学生进一步理解MHC在T细胞应答中的关键作用。与课前所举例子呼应,强调HLA配型与移植免疫的关系。引导学生理解虽然MHC是在移植排斥的临床医疗实践中被认识的,但MHC并不以参与移植排斥作为主要功能[2]。当一个人的器官被移植到另一个人的身体中时,器官上的MHC分子就会被器官接受者当作“外来物质”,从而对具有这些MHC的细胞展开攻击,移植排斥本身就是受者T细胞对供者MHC分子的识别和免疫应答,帮助学生深入理解为何MHC的主要功能是抗原提呈。

3 应用灵活多样的教学方法促进MHC教学效果

3.1多学科交叉提高学生综合素质 免疫学与众多的生物医学学科有着密切联系,从多学科知识交叉融合的角度开展教学,不仅可以帮助学生更好的理解掌握基本知识,还可以开阔学生视野,培养学生综合素质[3]。

MHC基因多态性和遗传学特点是教学中的难点之一,学生在课堂上常常感到复杂难懂。在授课时首先引导学生复习回忆遗传学相关知识背景,借助免疫遗传学的交叉融合,向学生讲授MHC基因特点,有助于学生深入理解MHC结构及功能的遗传基础,强调交叉学科免疫遗传学促进了人们对MHC的认识。同样,结构免疫学可使我们对免疫系统的工作机制有更为清晰而直观的认识。在讲授MHC分子结构及提呈抗原肽这一重点内容时,利用MHC分子-抗原肽复合物的晶体结构三维动画图,可向学生清晰地展示其立体结构和识别特点,帮助学生“看”到MHC分子、“看”到MHC结合抗原肽,变抽象为直观,降低学生理解该知识点的难度。学生在这个过程中,体会和认识到结构免疫学的交叉融合推动着人们对MHC抗原及其提呈抗原肽更加准确和全面的认识,从而提高学生用更广的视野去思考科学问题的能力。

生物信息学与免疫学的交叉也可以很好的应用在MHC的课堂上[4],向学生介绍相关的网络资源和数据库,例如IPD-IMGT/HLA Database(https://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla/)提供了所有HLA的序列、命名及免疫遗传信息,多种生物信息预测软件,如NetMHC 4.0 Server(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHC/)等,可利用抗原肽锚定氨基酸与MHC结合的亲和力等原理,预测鉴定与特定MHC结合的多肽抗原表位,为精巧的设计疫苗提供最为适用的手段。在现今学生高效应用互联网的时代,利用网络免疫生物信息资源可有效的延伸课堂教学,让学生在课后学有余力的情况下,根据学习兴趣查阅资料或尝试应用操作,有效地提高学生的科学素养。

3.2提出疑问培养学生创新思维 回顾MHC的发现和研究历程,20世纪诺贝尔生理学或医学奖有三次授予MHC抗原相关研究者,这些研究成果正是在课堂上向学生讲授的重要内容。然而,课堂教学不应只重结论而轻过程。在向学生传授前人获得的已知结论的同时,还应注重揭示前人艰辛探索知识的过程。将MHC研究成果如何得以发现及相关启示,乃至将获得这些重要发现的大师级科学家的创造性思维与独创性实验体系展示给学生,可以培养学生的探索精神,使学生从中领悟到创新性医学研究的思路与境界。

此外,针对课前举例移植排斥与MHC的关系,在学习了MHC的主要功能之后,引导学生主动思考,既然TCR识别抗原的自身MHC限制性已被广泛认可和接受,那么如何解释在同种异体移植免疫中受者TCR对供者MHC分子的直接识别?学生如能提出该问题,说明已经对MHC提呈抗原的功能和限制性的意义有了较为深入的理解。此时可简要引入同种异型反应T细胞的概念,告诉学生受者体内存在着同种异型反应T细胞,由于具有识别的简并性,可以直接交叉识别移植物中抗原提呈细胞表面MHC分子。同时引导学生思考,同种异型MHC分子作为外来抗原,也可被受者抗原提呈细胞表面的自身MHC分子提呈给T细胞识别应答,都会造成对移植物的排斥反应[5]。以此为例,引导学生不断提出“为什么?”不断启发学生的创新思维和兴趣。

3.3引入科学研究促进教学与科研结合 以教学内容完整性和授课过程的逻辑连贯性为依据,将一些MHC相关前瞻性的科学研究,或教师从事的MHC相关研究过程和结果引入课堂教学,与MHC教学内容有机结合,也是丰富教学内容和提高教学质量的途径之一[6]。例如,本教研室研究发现“陕西省汉族人群中HLA-B*46基因型与肾综合征出血热的病情严重程度正相关”,向学生简要介绍这一研究的过程和结果,有助于学生理解和思考“MHC如何决定疾病易感性的个体差异”这一科学问题。再例如,教研室在课题研究过程中采用MHC-表位肽四聚体染色技术对表位特异性CD8+T细胞频率进行测定,向学生展示四聚体的检测原理和结果,提出MHC应用中的关键科学问题,有助于学生进一步理解MHC结构功能的基本知识,同时可以培养学生分析问题的能力,提高学生的创新素质。

3.4课程思政为学生树立人生目标提供动力支持 将党的十九大精神中“落实立德树人根本任务,发展素质教育”的战略部署要求贯穿到教学过程中,要求教师在授课过程中注意在专业内容中渗透医学人文的温度和情怀,注重培育学生的人文素养[7]。通过向学生介绍MHC发现和研究的历史故事,让学生感受到一代代科学家们严谨的科研精神和奉献的敬业精神,潜移默化地影响学生,帮助他们树立刻苦钻研业务和技能的学习工作目标。在讲授HLA与器官移植时,展示截止目前中华骨髓库库容以及捐献造血干细胞例数等,向学生传递一种社会使命感和责任感,培养学生的爱心和奉献精神,不仅有助于学生理解免疫学专业知识,更有助于提升学生专业能力和人文素养,帮助学生树立并实现自己的人生价值。

4 小结

MHC是免疫学教学中非常重要的内容。针对教学中的重点难点内容,结合MHC教学中的突出特点,既要将课本中基本知识点和重要理论给学生深入讲透,又要打破教科书中固定思维壁垒,对MHC章节内容的讲授以及相关章节的内在联系与特点把握精益求精,采用多手段多角度鲜活有趣的教学方法,化繁为简,降低学生学习难度,拓宽学生思维,启迪学生思考,培养学生探索创新精神,从而达到理想的教学效果。