四川盆地海相页岩储层微裂缝类型及其对储层物性影响

2019-12-17何治亮张永贵王濡岳赵聪会

汪 虎,何治亮,张永贵,苏 坤,王濡岳,赵聪会

[1.中国地质大学(北京) 能源学院,北京 100083; 2.中国石化 石油勘探开发研究院,北京 100083; 3.中国石油 渤海钻探第一录井公司,天津300280]

页岩储层的主要储集空间为有机孔、无机孔和天然裂缝[1-4]。有机孔是页岩储层中最重要的储集空间类型,无机孔识别出了粒间残留孔隙、粒内孔隙和各种溶蚀孔隙等类型[1-2],并认为无机孔主要受控于矿物类型、各种成岩作用以及成岩阶段等因素[2,5]。在孔隙大小与孔隙结构方面的研究认为页岩孔隙以小于100 nm的孔隙为主,占总孔隙的90%以上[6],进一步分析表明页岩储层微观类型以中孔(2~50 nm)和微孔(<2 nm)为主[7-8],是比表面积和孔隙体积的主要贡献者,提供了页岩中主要的孔隙体积,并控制了游离气的含量[9]。对页岩气天然裂缝系统的描述始于19世纪[10],直到20世纪中期,天然裂缝作为低渗透率油气储层流体流动的通道才被重视起来[11]。裂纹或裂隙增加了油气产量[12],且许多种大型裂缝型油田和裂缝储层的研究都是和页岩密切相关的[13-14]。Aplin等编辑了一本关于粘土岩和泥岩孔隙度和流动孔隙度的书,书中介绍了断层、裂缝及剪切缝做为渗流通道的作用[15]。人工压裂缝是控制页岩气产气量的一个重要因素,天然裂缝的发育也很重要[16-18]。

涪陵页岩气田焦石坝区块志留系龙马溪组为深水陆棚沉积,构造平缓(地层倾角5°~10°),断裂不发育,埋藏适中(2 250~3 500 m),微裂缝发育,含气量为2~6 m3/t,含气页岩厚度平均值为89 m,分布稳定;有机质丰度平均值为2.54%,镜质体反射率平均值为2.5%;孔隙度平均值为4.61%,以纳米级中孔为主;脆性矿物含量平均值为56.53%。其中,下部优质页岩气层段厚度平均值为40 m,有机质丰度平均值为3.03%,孔隙度平均值为4.8%,含气量平均值为5~6 m3/t,为富有机质富含气页岩段。气藏类型为中深层、异常高压、干气、页岩气藏[3,7,9]。研究样品采自四川盆地涪陵页岩气田JY45井龙马溪组岩心,以氩离子抛光扫描电镜技术、覆压孔渗及CT扫描实验为基础,利用图像拼接技术、图像重构及图像灰度识别和二值化方法,定性描述了页岩储层微裂缝的类型,并定性、定量分析了微裂缝对页岩储层孔隙度和渗透率影响,推测了微裂缝在地层条件下的开启状态。

1 实验样品和测试方法

1.1 微图像拼接(MAPS)

页岩微图像拼接(MAPS)实验仪器使用的是FEI公司产的Helios 650。在岩石样品上切下直径与原始样品相同,厚度为2~5 mm的子样,对表面进行氩离子抛光,然后在表面镀上碳导电膜(厚度为10~20 nm)确保样品表面导电性。将制备好的样品放进Helios仪器样品舱内,聚焦、选择背散射图像模式,选择合适的电压、束流值然后设置单张小图像的大小和扫描区域的大小,开始扫描。

1.2 CT扫描实验

CT设备为GE公司的nanotom M型纳米焦点工业CT,其最小体元像素尺寸为0.5 μm,最大样品直径为120 mm。将样品制成立方体形状,对CT设备进行预热,并设定基本的电压、电流等参数。将样品固定于样品台上并调节样品位置,使之处于射线中心位置,且样品中心与旋转中心重叠。调整射线源、样品和探测器的远近距离,使之达到最佳状态。调节电压、电流、焦点大小、曝光时间和图像数量等参数以获取最佳图像。利用重构软件Avizo,将扫描完成的大量二维图片数据进行重构。利用图像分析软件识别出不同的组分,包括矿物和孔隙。然后利用数岩科技专利软件iCore对微观结构进行定性和定量分析。选取JY45井3 614.3 m深度样品分2.5,1,0.1 cm三个层次进行不同分辨率的扫描(图1)。

1.3 灰度识别和二值化

利用灰度分析法进行图像二值化是针对图像分割的一种快速有效方法(图2),也可以用于沉积地质领域进行沉积微相边缘的提取和分割。灰度图就是将白与黑中间的颜色等分为若干等级,绝大多数位256阶。图像的二值化处理就是将图像上的点的灰度置为0或255,也就是将整个图像呈现出明显的黑白效果。即将256个亮度等级的灰度图像通过适当的阈值选取而获得仍然可以反映图像整体和局部特征的二值化图像。本次统计孔隙空间使用的阈值为5,即灰度值在0~5的单元为黑色,大于等于5的单元格统一为白色。

2 页岩储层微裂缝类型

泥页岩内部的天然微裂缝能够极大提高水力压裂效应的有效性,从而改善泥页岩的渗流能力,为页岩气从基岩孔隙进入井筒提供必要的运移通道[19]。控制裂缝形成的因素复杂,从地质角度来看,主要受内因和外因控制。其中,外因主要包括区域构造应力、构造部位、沉积成岩作用和生烃过程中产生的高异常地层压力,内因主要包括岩石、岩相和岩石矿物组成特征[20]。通过岩心和氩离子抛光扫描电镜观察发现,该地区主要发育以下几种类型的裂缝系统。

图1 CT扫描样品取样示意图Fig.1 Schematic diagram showing the sampling for CT scanning

1) 构造缝

龙鹏宇等[21]认为构造裂缝是页岩储层中最常见的裂缝类型,为构造应力作用形成,根据力学性质可分为张裂缝和剪裂缝。一般发育在构造应力释放点附近,规模较大,通常在镜下难于观察到[22]。此种微裂缝多呈锯齿状,长度变化大,倾向不固定,倾角最常见为近垂直于层面,产状变化较大(图3a)。

2) 有机质演化异常压力缝

有机质在演化过程中产生局部异常压力使岩石破裂而形成的裂缝,有机质演化异常压力缝在有机碳含量较高的炭质泥页岩中普遍发育。张金功和袁政文[23]认为页岩储层中超压微裂缝是油气侧向运移的主要通道,可以使页岩的渗透率超过2×10-3μm2,超过中等储层渗透率的标准。微裂缝形态受有机质形态

控制,多呈平直状,中间宽、两头窄、长度变化大,介于10~50 μm,倾向和倾角不固定,缝宽0.1~2 μm。该种裂缝一般缝面不规则,不成组系,多充填有机质,发育在有机质与其他矿物边缘(图3c)。

3) 成岩收缩缝

指成岩过程中由于岩石收缩体积减小而形成的裂缝。主要成因机制为干缩作用、脱水作用、矿物相变作用或热力收缩作用[21-23],与构造作用无关。微裂缝多呈平直状,长度小于20 μm,倾向和倾角不固定,缝宽0.01~2 μm。在扫描电镜下该类裂缝较为常见,连通性好,开度变化大,龙马溪组底部硅质含量高的优质页岩段比较常见(图3f)。

4) 贴粒缝

是沿矿物、颗粒或有机质界面处形成的裂缝,在五峰组-龙马溪组底部有机碳含量较高的炭质泥岩中普遍发育[22]。刘伟新等[24]提出了“纳米孔储集、粒缘缝连通、页理缝渗流”的页岩气连通与流动模式。粘土矿物晶间微裂缝主要是成岩作用过程中由粘土矿物的脱水作用形成,包括粘土矿物晶间微裂缝、石英颗粒和方解石颗粒边缘微裂缝,微裂缝多呈一定弧度,倾向和倾角不固定,缝宽0.01~4 μm。二维背散射高分辨率成像显示,粘土矿物晶间微裂缝发育在片状粘土矿物或椭球状矿物之间,延伸长度2~100 μm,是很好的储集空间和运输通道。石英和方解石颗粒在受力时,边缘易产生微裂缝。这种微裂缝一般延伸不远,有利于改善页岩的孔渗条件,同时也有利于页岩储集层的改造压裂(图3d,e)。

5) 溶蚀缝

指成岩过程中溶蚀易溶矿物颗粒形成。黄潇等[25]在陆相页岩储层中发现了大量的溶蚀缝,王同等[26]也在筇竹寺组页岩储层中发现了溶蚀缝,溶蚀缝是提高页岩储层孔隙空间的重要因素之一。微裂缝的走向都是近水平方向,形态近弧形,缝宽0.5~10 μm,延伸长度在5~200 μm。在微裂缝的两边会生长簇状的高岭石,高岭石都生长到同一高度。这种微裂缝是页岩储层很好的储集空间和运输通道,但一般会被方解石后期充填(图3g—i)。

图2 灰度识别孔隙空间示意图Fig.2 Schematic diagram showing the pore space by grayscale recognitiona.页岩储层微裂缝样品镜下特征;b.图像灰度分析阈值分割后孔隙分布

图3 四川盆地龙马溪组海相页岩储层微裂缝类型Fig.3 Microfracture types of marine shale reservoir in the Longmaxi Formation in Sichuan Basina.构造缝,JY45井,埋深3 608.2 m;b.页理缝,JY45井,埋深3 618.4 m;c.有机质演化异常压力缝,JY45井,埋深3 621.1 m;d.贴粒缝,JY45井,埋深3 617.6 m;e.贴粒缝,JY45井,埋深3 615.4 m;f.成岩收缩缝,JY45井,3 619.3 m;g.溶蚀缝,JY45井,埋深3 624.6 m;h.溶蚀缝,JY45井,埋深 3 628.2 m;i.溶蚀缝,JY45井,埋深3 627.8 m

6) 层间页理缝

具有剥离线理的平行层纹理层面间的微裂缝类型,是沉积、构造和成岩作用共同作用的结果[27-28]。此类裂缝极为常见,是影响储层渗流和后期压裂的关键因素[29]。受外力作用影响,缝宽范围较大。有些人认为页理缝开度较小,在地层温度和压力条件下,通常认为其没有张开,为一闭合的界面[22];也有学者认为构造抬升会使页理缝张开,形成“裂而不破”的状态[30]。在地表条件下,镜下观察到的页理缝缝宽0.01~11.1 μm,延伸长度0.01~2.5 cm(图3b)。

3 页岩储层微裂缝对储层的物性影响

裂缝不仅是油气的主要储集空间类型,也是油气运移的有效渗滤通道。特别是对于页岩储层这种致密性储层,当其发育足够的天然裂缝或岩石经压裂改造产生大量裂缝网络时,页岩储层就能成为高效的油气储层。裂缝的存在既能增加油气的储集空间,又能为油气和地层水在页岩储层中的运移和渗滤提供有效的通道。现阶段很多学者都对页岩天然微裂缝进行了描述,也对裂缝对页岩储层储渗影响进行了一些定性和定量的分析[31-33]。但对天然微裂缝在页岩储层中缝网形态和对物性影响的定量描述较少。

3.1 微裂缝对孔隙储集性能的影响

利用核磁共振技术测定五峰组-龙马溪组页岩储层孔隙结果表明:页岩储层主要孔隙为低于100 nm的有机质孔隙,微裂缝不是页岩储层的主要孔隙[34]。利用多尺度联合表征和评价技术测试焦石坝龙马溪组页岩样品,结果也显示页岩储层孔隙以100 nm以下中孔和微孔为主,其中10 nm左右孔隙空间体积最大[35]。刘伟新等[24]利用CT扫描重构技术分析了页岩储层页理缝对页岩储集性能的影响,认为页理缝在页岩储层中发育程度高,但是对页岩储层孔隙空间贡献不大,主要作为页岩储层渗流通道存在。

本次研究采用CT扫描和重构方式测试了3块页岩储层样品,利用3个不同分辨率尺度进行CT扫描(图1):边长2.5 cm立方体样品以16微米分辨率进行扫描;边长1 cm立方体样品以5 μm分辨率扫描;边长0.1 cm立方体以600 nm分辨率进行扫描;边长2.5 cm立方体样品可以识别两条层理缝空间,孔径大于16 μm的大孔隙和层理缝孔隙度0.07%;边长1 cm立方体样品识别出大于5 μm孔径大孔隙和层理缝孔隙度为0.08%;边长0.1 cm立方体样品识别出大于600 μm的大孔隙孔隙度为0.03%。同时,层理缝内部连通率可以达到78.5%,层理缝和大孔隙基本不连通。由CT测量实验结果可以知道:大于600 nm宽度裂缝和大孔隙只占页岩储层整体孔隙体积的1~2%,不是主要的储集空间,只是作为页岩储层的渗流通道(表1)。

3.2 微裂缝对页岩储层孔隙度的影响

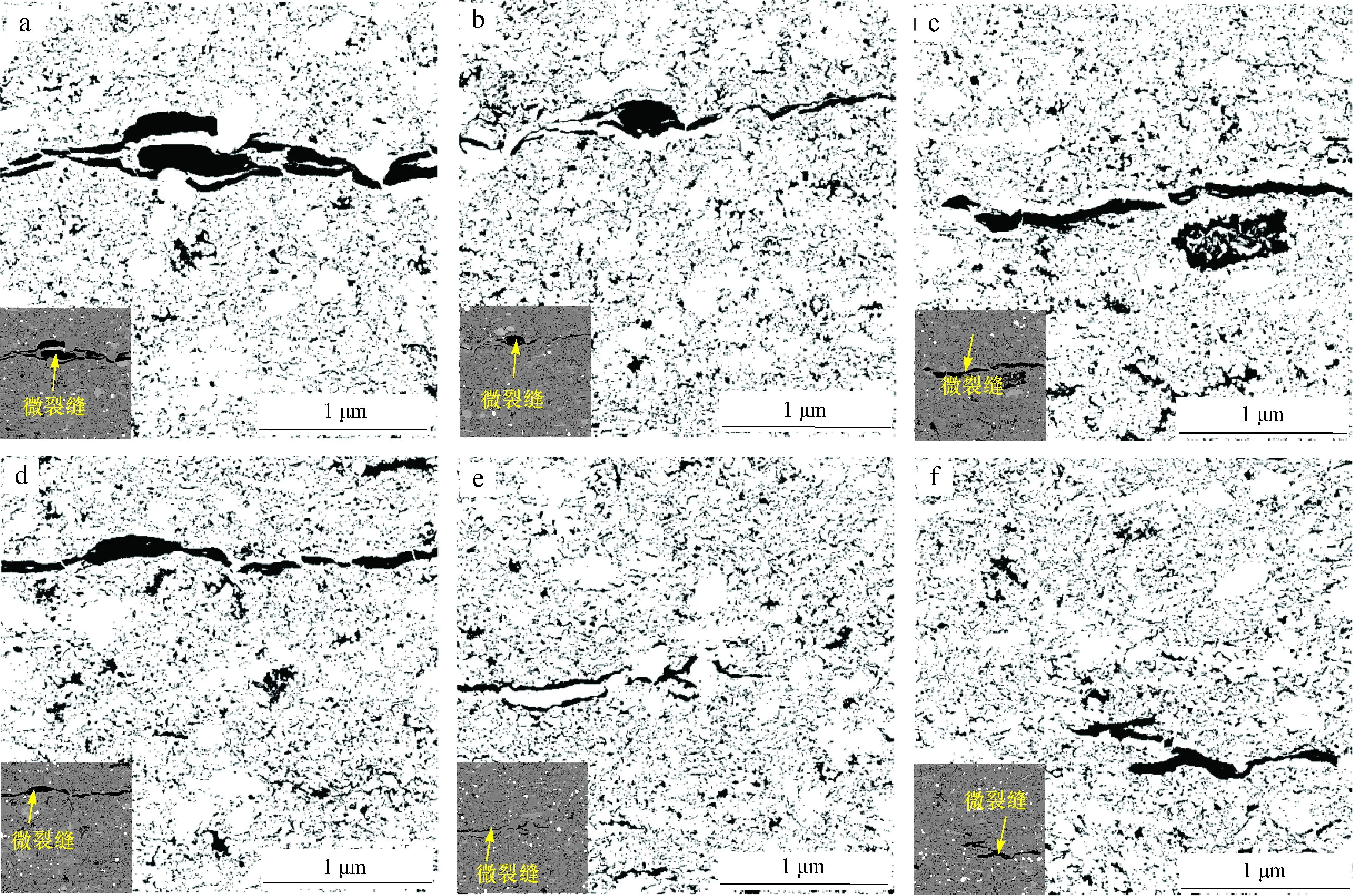

由于上覆地层压力,页理缝和贴粒缝可能在地下状态下是关闭的[22],但溶蚀缝在地层条件下应该是开启的微裂缝类型,大孔径的孔缝有利于油气的集聚与运移[26,36]。此次镜下观察在龙马溪组底部发现了大量开启的微裂缝,微裂缝是一个影响页岩储层储集物性特征的重要地质因素。那么,微裂缝在地层条件下对页岩储层储集空间的影响有多大?利用MATLAB工具,采用灰度识别的方法,我们定量测试了6组基质孔隙+微裂缝的二维孔隙空间占比(图4,图5)。图像大小为2.1 μm×2.5 μm,图像分辨率为2 nm/网格,整张图片灰度网格数量1 312 500个。

表1 CT测量孔隙度与气体测量孔隙度对比Table 1 CorrelationTable of porosity obtained by CT scanning and by gas measurement

测试结果表明,图像中没有微裂缝样本的二维孔隙面积占整个图像面积在0.018~0.025,均值0.02;有微裂缝存在的部分,二维孔隙面积占整个图像面积在0.025~0.063,均值0.041。这说明微裂缝的存在可以大大提高页岩储层的孔隙空间,平均能提高1倍的孔隙空间(表2)。

图4 四川盆地龙马溪组海相页岩储层基质孔隙空间二维分布Fig.4 2D distribution of matrix pore space of marine shale reservoir in the Longmaxi Formation in Sichuan Basin a—f.MAPS采集图片无微裂缝发育区域,JY45井,埋深3 618.4 m(左下角阴影区为电镜扫描岩样图片,非阴影区为阴影区岩样图片灰度和二值化处理结果,黑色对应页岩储层孔隙空间,白色为岩石格 架,黑色孔隙空间面积占比统计结果见表2)

图5 四川盆地龙马溪组海相页岩储层基质+溶蚀缝孔隙空间二维分布Fig.5 2D distribution of matrix and dissolution pores of the marine shale reservoir in the Longmaxi Formation in Sichuan Basin a—f.MAPS采集图片中见微裂缝发育区域,JY45井,埋深3618.4m(左下角阴影区为电镜扫描岩样图片,非阴影区为阴影区岩样图片灰度和二值化处理结果,黑色对应页岩储层孔隙空间,白色为岩石格架, 黑色孔隙空间面积占比统计结果见表2)

3.3 微裂缝对页岩储层渗透率的影响

页岩储层必须经过人工压裂才能形成工业气流并进行工业生产,天然裂缝缝网的存在可以为后期页岩气的生产提供持续的动力[37-38]。本次研究在页岩储层中观察到了很好的缝网结构,缝网结构主体为微米级的贴粒缝和页理缝,局部可见一些溶蚀缝组成的溶蚀缝缝网体系。贴粒缝和页理缝可以组成裂缝网络,连通页岩储层其他孔隙空间(图6a);贴粒缝也可以作为主要通道形成裂缝网络,直接连通页岩储层各个孔隙空间(图6b);溶蚀缝也有一些高角度的微裂缝,可以在局部形成微裂缝网络,在局部沟通页岩储层其他孔隙空间(图6c)。

表2 四川盆地龙马溪组海相页岩储层孔隙二维空间 占比统计Table 2 StatisticalTable of 2D ratio of the marine shale reservoir in the Longmaxi Formation in Sichuan Basin

为了弄清页岩储层微裂缝对储层渗透率的影响,本次研究还利用渗透率实验定量测定了19个带微裂缝页岩样品和37个无微裂缝样品的孔隙度和渗透率(图7)。带微裂缝页岩样品孔隙度最小值为1.32%,最大值为4.81%,均值为2.69%;渗透率最小值为1.07×10-3μm2,最大值为27.63×10-3μm2,均值为5.6 ×10-3μm2。无微裂缝页岩样品孔隙度最小值为0.7%,最大值为8.6%,均值为2.77%;渗透率最小值为0.004×10-3μm2,最大值为0.324×10-3μm2,均值为0.089×10-3μm2。带微裂缝和不带微裂缝页岩样品孔隙度均值基本没有差别,有微裂缝样品渗透率均值是无微裂缝页岩样品渗透率均值的62.9倍,可见微裂缝对页岩储层渗透率具有很大影响。

3.4 微裂缝地层条件下状态

现在的孔渗实验都是基于常温常压条件下进行的,大多数学者认为裂缝在地层条件下为闭合状态[22,27],也有人认为在储层构造抬升的过程中裂缝会张开[30]。关于弄清微裂缝在地下储层中的真实状态,本次研究还进行了覆压实验调研和实际操作。前人有效应力只测到25 MPa,现在钻井深度已经向深层发展,为了更好地应用和指导后期勘探开发方向,本次研究将压力加到40 MPa。实验结果表明,随着压力的增加,页岩储层渗透率逐渐减小(图8a),当有效应力增加到35 MPa以上时微裂缝压缩比接近0(图8b),即微裂缝呈闭合状态。按照这个有效应力计算,当页岩储层埋深达到3 500 m左右时,假如孔隙流体压力为0 MPa的情况下,地下储层微裂缝为闭合状态。焦石坝页岩储层为超压状态[30],可以推测页岩储层中微裂缝应为开启状态。

图6 四川盆地龙马溪组海相页岩储层微裂缝缝网体系Fig.6 Microfracture network system of the marine shale reservoir in the Longmaxi Formation in Sichuan Basina.页理缝和贴粒缝缝网体系,JY45井,埋深3 615.7 m;b.贴粒缝缝网体系,JY45井,埋深3 619.4 m; c.区域溶蚀缝缝网体系,JY45井,埋深3 627.9 m

图7 四川盆地龙马溪组海相页岩储层基质和 裂缝渗透率对比Fig.7 Comparison between matrix andfracture permeability of the marine shale reservoir in the Longmaxi Formation in Sichuan Basin

4 结论

1) 龙马溪组海相页岩储层微裂缝主要类型有6种:构造缝、有机质演化异常压力缝、成岩收缩缝、贴粒缝、溶蚀缝及页理缝,常见的裂缝类型为贴粒缝、页理缝及溶蚀缝,溶蚀缝主要分布在龙马溪组底部。

图8 四川盆地龙马溪组海相页岩储层有效应力与 微裂缝渗透率关系Fig.8 Correlation between effective stress and microfracture permeability of the marine shale reservoir in the Longmaxi Formation in Sichuan Basina.有效应力大小与渗透性变化关系,样品取自JY45井,埋深 3 618.4 m;b.有效应力大小与渗透性压缩比关系

2) 在二维平面上,龙马溪组海相页岩储层宽度为250~600 nm的微裂缝中,微裂缝的孔隙体积能占到整个孔隙体积的50%左右,是一个重要的储集空间。宽度在600 nm以上微裂缝只占整体孔隙度的1%~2%,在页岩储层中以增加渗透率为主。有微裂缝样品渗透率均值是无微裂缝页岩样品渗透率均值的62.9倍,微裂缝对页岩储层渗透率具有很大影响。

3) 微裂缝可以形成良好的裂缝网络,沟通页岩储层的各个储集空间;贴粒缝是最主要的纵向连通通道,页理缝是最主要的横向连通通道,两者在空间上可以组合出最好的裂缝网络通道;贴粒缝本身可以组成以贴粒缝为主的微裂缝裂缝网络通道,溶蚀缝能在局部范围内组成裂缝网络,增加页岩储层连通性。

4) 在地层条件下,页岩储层微裂缝在地下3 500 m以浅深度时,应为开启状态。考虑到页岩储层流体异常高压、沉积作用、构造作作用及其他岩石矿物特征,页岩微裂缝开启状态的深度可以适当增大。