在诗境中理解诗意

2019-12-13郑朝晖

郑朝晖

读诗的快乐,有时候就在于读懂了一首诗。我这样的说法,大家一定会觉得奇怪,难道读懂一首诗很了不起吗?但是,如果大家真的是自己读懂一首诗,而不是人云亦云的以为自己读懂,其实并不是一件容易的事。比如今天我要说的王昌龄的两首诗,都是可以好好地思量思量的。

第一首是他的《塞下曲》。

蝉鸣空桑林,八月萧关道。

出塞复入塞,处处黄芦草。

从来幽并客,皆共沙场老。

莫学游侠儿,矜夸紫骝好。

这首诗很有名,但是究竟说的是什么意思,却又是各有各的说法。有一种说法是以为“幽并客”就是“游侠儿”,诗人劝大家不要矜夸自己的坐骑好,其实再好也不过是老死沙场,是一种厌战的心情。也有一种说法,以为“幽并客”与“游侠儿”是对照着写的,是说好男儿当如“幽并客”,选择战死沙场,而不能像那些夸夸其谈的“游侠儿”除了炫耀自己的装备,一无作为——说老实话,汉语诗歌麻烦就麻烦在这里,高度凝练之后,意思就可左可右了。

那么是不是就真的不能有恰切(不是“确切”)的解释了呢?当然不是。一句话这么解释那么解释固然都可以,但是如果放到完整的诗境(语境)中,意思往往就会明确起来。在这首诗所描绘的情境里,北地的八月,已然有了秋天的肃杀,寒蝉的鸣叫让桑林更显空寂,而渐渐枯黄的黄芦草则让边地萧关有了一种格外的苍凉。“从来”以后的两句的意思,是从这样的情境里生发出来的感慨,所以不妨按照王昌龄所描绘的边地景象去推断。

这样一推断,我们就会发现,如果将后两句写得武夫赳赳,气概非凡,就和前面的景物描写不太协调了。前面情绪低沉,如果后面突然慷慨激昂,之间没有衔接铺垫,就会显得突兀奇怪,诗境也被破坏了。而如果这句诗表达那种消沉悲凉的感觉,则正好和前面的景色匹配,自然和谐,所以,从我的角度来看,诗中的“幽并客”就是“游侠儿”——曾經可能矜夸紫骝的“游侠儿”,但最终都成了老死沙场的“幽并客”,表达出作者“人生幻灭”之感。

如果还要找一点理由,那就得说说“游侠儿”和“幽并客”这两个词语了。如果掉一掉书袋,这两个词语应该是和曹植的《白马篇》有关:“白马饰金羁,连翩西北驰。借问谁家子,幽并游侠儿。”在那篇诗歌里,“幽并”与“游侠”联举,现在王昌龄把它分开,是有一种人生颠沛的感慨在里面的。这样一想似乎这首诗就更有一番滋味了。

王昌龄还有一首《越女》。

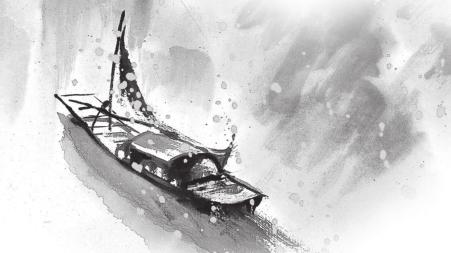

越女作桂舟,还将桂为楫。

湖上水渺漫,清江不可涉。

摘取芙蓉花,莫摘芙蓉叶。

将归问夫婿,颜色何如妾。

这首诗理解起来也有争议,“将归问夫婿,颜色何如妾”,越女的态度究竟应该是怎样的态度呢?葛兆光先生在《唐诗选注》里,是将这一句和徐延寿《人日剪彩》“擎来问夫婿,何处不如真”来比较的,这个不太恰当。徐延寿的诗句是写女孩拿着自己裁剪(“剪彩”大概是一种唐代的手艺吧)出的荷花到夫婿面前去夸耀自己的手艺的情形,这里却不是这样的。

读整首诗,我们可以感觉到这个“越女”多少有点心事重重。最后一句诗放在整首诗里,完整地理解,意思就很不寻常了。前面的诗句是为这个最后一句的出现做了许多“准备动作”的。以桂树为舟,桂枝为桨,能与之相配的一定是一个很美丽的姑娘,可是采莲花的时候这个美美的小姐姐似乎并没有被眼前的莲花吸引,也不是在莲花丛中与女伴调笑,而是眺望着远方,感受那辽阔的水面时愣愣出神,这完全是一个有心事的女孩子模样。下一句就有些费解了,“摘取芙蓉花”,自然不难理解,关键是为什么一定要强调“莫摘芙蓉叶”呢?关于不摘芙蓉叶,晚唐的郑谷有一首诗“移舟水溅差差绿,倚槛风摇柄柄香。多谢浣溪人不折,雨中留得盖鸳鸯”,这是明确提到不摘荷叶的,原因是,荷叶是鸳鸯的保护伞。另外李贺的“芙蓉叶落秋鸾离”似乎从反面证明了这个想法。这个姑娘为什么对于芙蓉叶那么怜惜,关键是怜惜芙蓉叶下的鸳鸯。如果这个判断不错的话,那么这个姑娘的心事自然约略可以看明白一点——在夫婿面前夸耀自己的颜色,恐怕不单单是矜夸,更多可能是希望夫婿珍惜眼前人吧。

所以说,一首诗其实是一个完整的整体,诗句是在诗境里才获得意义的,这是品读诗歌时一定要注意的。