刑事错案纠正的优化路径

——以2005年至2017年影响性诉讼案件为样本

2019-12-12付黎明

付黎明,夏 红

(辽宁师范大学 法学院,辽宁 大连 116081)

引言

近年来,随着以呼格案、聂树斌案为代表的一系列冤假错案得到纠正,错案问题成为理论界和实务界广泛关注的议题,相关的研究成果不胜枚举。从研究内容来看,主要有以下几种研究进路:其一,侧重于从刑事诉讼的侦查、起诉、审判等各个环节针对性地剖析错案形成的原因,进而提出相应的防范策略;其二,本着“法之理,在法外”的法社会学理念,从社会学、经济学以及心理学切入,试图穿越专业偏见,透视刑事错案形成的真正症结;其三,以特定刑事错案为分析样本,通过“以大见小”的方式,以个案映射我国刑事错案预防中的欠缺与不足。这些研究成果对我国刑事错案的理论研究和实践操作提供了丰厚的智识基础。但是,相比较而言,以上研究多集中探讨错案产生的原因和如何进行预防,这种“远虑”是必要的,但是也不能忽视当下的“近忧”,即错案的纠正问题,包括如何纠正以及纠正过程中存在哪些问题。因此,笔者以2005年——2017年这13年的影响性诉讼案件为观察样本,分析我国刑事错案纠正的特点和存在的问题,并尝试性地提出策略应对。

一、刑事错案影响性诉讼综述

在我国,影响性诉讼最初是一个实践概念而非理论概念,先有以南方周末为代表的媒体与中国案例法学会为代表的法律界联合组织评选的实践活动;随着该评选活动影响力的扩散,影响性诉讼逐渐进入到理论界的视野,才相继有学者对影响性诉讼进行理论考察和论证。有学者认为影响性诉讼是指能够对类似案件,对立法、司法完善和社会管理制度改进,以及人们法律意识转变产生较大促进作用的个案。[1]也有学者认为影响性诉讼就是能够在较大范围和一定深度影响立法创新、司法改革和人们法治观念的典型诉讼。[2]虽然论者对影响性诉讼概念的具体表述有所差异,但都强调其个案的特殊影响性,这些案件具有超越个案的意义,或者对既有法律和使用产生影响,或者对个案蕴含的社会制度、公众的观念产生影响。

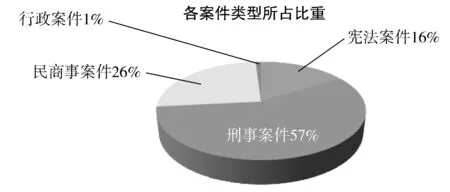

“中国影响性诉讼”的评选自2005年始,已历经13年,共评选出了130起影响性诉讼案件。作为重要法治实践的“影响性诉讼评选”,以个案推进法治、诉讼影响中国为宗旨,其所评选出的案件深刻影响着我国刑事司法改革和法治进程。在理论界,影响性诉讼也已经成为一种研究范式和观察我国法治进程、研究法治现代化的视角。既有学者通过影响性诉讼研析传媒与司法之间的张力和偏差,也有学者通过影响性诉讼分析个案在推动法治进程中影响几何。[3]2005年至2017年南方周末评选出的影响性诉讼共有130件,按照法律关系不同可以分为宪法性案件、刑事案件、民商事案件和行政案件,这些案件的数量分别为19件、67件、30件和14件(具体分布见图1)。在这130起影响性诉讼中,错案有8件而且全部是刑事错案,占总案件数量的6%。(1)这8起刑事错案分别为:佘祥林案、赵作海案、浙江张氏叔侄案、呼格吉勒图案、念斌案、陈传钧案、聂树斌案和缪新华案。

图1 影响性诉讼案件类型分布图

表1 刑事错案纠正情况表

二、刑事错案纠正的多维考察

(一)刑事错案纠正的时间考察

由表1可知,从错案发生时间这个角度出发,只有念斌案不是发生在“严打”时期,其余案件均发生于我国历次“严打”时期。具体来说发生在“严打”时期的刑事错案占比87.5%,呼格案、聂树斌案和佘祥林案发生于1996年开始到1997年2月第二次严打时期;张氏叔侄案和缪新华案发生于2001年4月开始为期两年的第三次“严打”时期;念斌案则发生在2010年6月开始的第四次“严打”时期。(2)对我国历次严打时期的分析。第一次严打1983年9月开始,为期三年;第二次严打1996年4月到1997年2月,为期11个月;第三次严打2001年4月开始,为期两年;第四次严打始于2010年6月,为期7个月。迄今为止,除却各种名义、各种规模的“专项斗争”、季度“严打”外,我国已经开展了四次大规模的严打活动。[4]虽然“严打”在特殊的政治历史背景下发挥了惩罚犯罪、保障社会秩序稳定运行的效果,但不能因此而忽略“严打”带来的负面效应。虽然不能因此说“严打”必然导致刑事错案的发生,但可以确信的是“严打”会加大刑事错案发生的概率。因为,在急功近利的心态下,在政绩工程的利益驱动下,“严打”战役成为应对犯罪的首选,甚至是唯一手段;过乱、过滥地盲目进行“严打”会导致重打轻防的倾向;“严打”容易导致罪刑失衡、司法不公,成为酿成错案的重要根源;“严打”在某种程度上有损法治的进步,难以形成良性的内在生成机制。[5]

从错案纠正时间来看,这些案件的纠正主要发生在2013年以后。在2013年之前刑事错案的纠正是偶然性的、个别的。2013年以来的“中国十大影响性诉讼”的评选每年都有刑事错案入选,成为2013年之后年度十大影响性诉讼的“保留曲目”。通过上表可以发现,我国刑事错案纠正可以分为两个时期,2013年之前刑事错案在纠正频次上呈现出偶然性;而2013年之后呈现出常态化的趋势。之所以在2013年前后发生如此转变,主要是因为随着一大批冤假错案的纠正,人们对如何防范刑事错案进行了深刻的反思,在纠正刑事错案的反思中,出台了一系列规范性文件。如2013年中央政法委出台的《关于切实防止冤假错案的指导意见》,最高人民法院于2013年印发的《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》的通知,最高人民检察院于2013制定的《关于切实履行检察职能防止和纠正冤假错案的若干意见》,以上规范性文件针对刑事司法中存在的突出问题,对刑事侦查、起诉、审判、监督各个环节的证据裁判规则,无罪推定、疑罪从无原则及办案质量负责制进行了明确的规定。

(二)刑事错案纠正方式考察

我国审判监督程序的启动主要有依申请启动和依职权启动两种方式。我国《刑事诉讼法》第二百五十二条规定当事人及其法定代理人、近亲属有权申请启动再审;第二百四十五条规定,法院及检察院有权依据职权启动再审。在所选案例中,聂树斌案是由最高人民法院指令最高人民法院第二巡回法庭再审,属于依职权再审,而其余7件错案的纠正方式都是通过以当事人或其近亲属反复长期的申诉而申请启动再审。质言之,75%的案件是由于当事人或其亲属申诉而启动再审的,法院依职权启动再审的只占25%,因此,可以看出,在司法实践中作为刑事错案的纠正主要是依申请启动即被动纠正,而依职权的自我纠错机制一直处于失灵或休眠状态。司法机关自我纠错的制度设计不符合人类的行为规律,也违反了“任何人不得做自己的法官”的古训。[6]

此外,面对当事人及其近亲属常年的申诉、上访,法院与检察院也没有做出及时的回应。从申诉时间来看,申诉时长在5年以下的仅有陈传钧案;5年到10年的有佘祥林案、张氏叔侄案、念斌案和呼格吉勒图案。缪新华案和聂树斌案申诉10年以上。这说明依靠司法机关内部监督制约、不利于错案被及时发现。近年来的纠错实践表明,多数刑事错案能够被纠正,都是靠两高主导的,各地高级人民法院(检察院)的作用极其有限。在备受关注的聂树斌案过程中,2013年6月25日,王书金强奸杀人案的二审在中断六年之后,河北省高级法院终于再次开庭,并于9月27日做出“维持原判”的裁定。2014年12月12日,最高人民法院指定山东省高级人民法院对聂树斌案进行复查。在聂树斌案漫长的申诉和复查过程中,既有“自我纠错”的弊端,也有积极意义的改革尝试。

(三)刑事错案纠正的原因考察

错案纠正的原因主要有“亡者归来”,真凶落网和原案事实不清、证据不足三种,前两者均属于诉讼外的原因。在所选取的8起错案中,因为真凶落网和亡者归来而被纠正的,占总体比例的62.5%,由于原案事实不清、证据不足而纠正的占37.5%。可以看出在2005年到2017年间亡者归来和真凶落网这种小概率事件仍然是错案纠正的重要原因。而2013年以后,纠正从“亡者归来”向“疑罪从无”的趋势转变。从表1可以发现,念斌案和陈传钧案以及新近的缪新华案都属于事实认定不清、证据不足的疑罪从无的刑事错案。而念斌案的社会影响力首先来自于它是一起“疑罪从无”的案件,是一起典型的在真凶未再现、亡者未归来的情况下,法院经过多次审理,最终以“事实不清、证据不足”为由认定被告人无罪的案件,而这一结果的获得在我国的刑事司法实践中是极为艰难的。[7]有学者基于十八大以来纠正的刑事错案为样本进行实证分析发现,十八大以后被纠正的冤假错案除了真凶落网和死者复活这两个因素之外,更多地体现了疑罪从无的原则,逐步将疑罪从有、疑罪从轻的旧思想观念予以抛弃。[8]

由上文可知,在2013年之前刑事错案纠正的原因主要是“亡者归来”和真凶落网这两种诉讼外的原因。而2013年以后,纠正从“亡者归来”向“疑罪从无”的趋势转变,非诉讼化的错案发现路径为主。而2013年之后刑事错案的发现路径则明显带有和政策驱动的色彩分析发现刑事错案的纠正不再是依据亡者归来和真凶落网才达致的小概率事件,依据疑罪从无原则、依靠制度性力量纠正的错案正在成为一种新常态。2013年以来,对错案发现一起、纠正一起,再审改判刑事案件6747件,其中依法纠正呼格吉勒图案、聂树斌案等重大冤错案件39件78人,并依法予以国家赔偿,让正义最终得以实现,以纠正错案推动法治进步。

三、刑事错案纠正的路径优化

对2005年以来的130起年度影响性诉讼案件进行实证分析发现,我国刑事错案多发生“严打”等特殊社会历史时期,案件的纠正在2013年以前属于个别性和偶然性的纠正,而2013年以来纠正逐渐变成一种常态化的趋势;在纠正方式上以被动纠正为主、主动纠正为辅;在纠正原因上主要是亡者归来和真凶再现以及疑罪从无,并且存在启动再审难、法院自我纠错机制虚化等问题。解决这些问题可以从以下两方面着手:

(一)理念革新:从“疑罪从轻”到“疑罪从无”

从近年来发现并纠正的多起冤假错案来看,导致这些错案发生的主要原因是办案机关和办案人员深受“疑罪从轻”观念的影响,或者说是在这一观念的指导下办理了这些案件。因此,要在今后的司法实践中有效地防范冤假错案的发生,必须从思想上对“疑罪从轻”观念进行一次全面深入的清算。司法实践中最为典型处理存疑案件的方法是,按照刑法规定,对被告人所认定的犯罪理应判决死刑立即执行或其他重刑,而以死缓、无期徒刑或其他较轻的自由刑代替之。“疑罪从轻”观念实际上充分表明了法院对存疑案件的矛盾态度,既知道根据现有证据尚不足以认定被告人的行为构成犯罪,又认为被告人具有重大犯罪嫌疑,不甘心就此作出无罪判决,而使“犯罪分子逃脱法网”。“疑罪从轻”观念是产生冤案的祸根。[9]因此我们必须加以摒弃。

应该看到,“疑罪从无”也是我国刑事诉讼的基本原则。我国新《刑事诉讼法》第十二条规定“未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪。”第二百条第三款规定,人民法院对人民检察院提起公诉的刑事案件经过审理终结,对“证据不足,不能认定被告人有罪的,应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。”可以说,这些规定均成为我国推行“疑罪从无”的基本法律依据。令人困惑的是,“疑罪从无”原则已在《刑事诉讼法》中确立十余载,多数法官也均知道“疑罪”应当“从无”,但司法实践中“疑罪”仍然难以“从无”,相反却更容易接受“疑罪从轻”的传统观念,其中的原因发人深省且值得分析。正如原最高人民法院副院长沈德咏所言:我们要像防范洪水猛兽一样来防范冤假错案,宁可错放,也不可错判。[10]

(二)动力转换:从政策驱动到制度纠偏

我国刑事错案纠正可以分为两个时期,2013年之前非诉讼方式纠正刑事错案时期和2013年之后政策驱动纠正错案时期。非诉讼方式纠正错案时期,以亡者归来和真凶落网这些小概率事件的出现作为错案纠正的契机,极具偶然性。而2013年之后的政策则相对具有稳定性和可靠性。之所以在2013年前后发生如此转变主要是刑事政策驱动使然。随着一大批冤假错案的纠正,人们对如何防范刑事错案进行了深刻地反思,在纠正刑事错案的反思中,出台了一系列防范纠正冤假错案的刑事政策。中国历来就有政策治国的传统,新中国成立初期法治长期缺位,在犯罪治理领域,刑事政策一直替代《刑法》《刑事诉讼法》,担当了与犯罪作斗争的主力军。《刑法》《刑事诉讼法》颁行以后,特别是如今的全面推进依法治国时代,法治成为最强音,但政策治国的传统依然存在,政策在国家治理体系中的地位依然重要。[11]但政策的更迭性和易变性,从原有的严打政策到而今的宽严相济政策。贯彻推行的方式方法也必须与时俱进,不能再延续以往政策替代法律的传统模式,而必须在法治思维指导下通过法治的方式,在法治的道路上加以实现。站在今天的立场上,反思之前的错误,这些刑事错案带给我们的启示,有些已经成为理念共识,要及时通过立法及时上升到制度层面。