教育人力资本结构、技术转型升级与地区经济高质量发展

2019-12-06景维民王瑶莫龙炯

景维民 王瑶 莫龙炯

摘要:本文基于不同受教育水平的人力资本变化构建了教育人力资本结构,同时,基于新发展理念,利用主成分分析法核算了经济高质量发展指数,探究教育人力资本结构对经济高质量发展的影响。研究发现,人力资本结构高级化有利于实现地区经济高质量发展,尤其以东部地区更加显著;在处理内生性问题和稳健性检验后,结果仍然成立;教育人力资本结构对经济高质量发展的分指标,创新、协调、绿色、开放具有显著的正向效应机制分析表明,教育人力资本结构高级化是通过促进技术转型升级以实现经济高质量发展的其政策含义是,国家应继续实施“优先发展教育战略”,注重高级人才的培养及引进实践证明,不同地区只有抢占人才高地才能促进经济高质量发展。

关键词:教育人力资本结构;技术转型升级;经济高质量发展

一、引言

改革开放以来,中国经济实现了30多年的高速增长。从2011年第三季度开始,经济增长率出现下滑,中国经济进入新常态。十九大报告指出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。蔡防(2017)认为,中国经济本身就存在问题,其问题不在于增长的速度而在于增长的内涵,即存在发展“不平衡、不协调、不可持续”的问题。在稳增长的基础上应当追求经济平衡、协调和可持续的高质量发展。经济高质量发展是适应我国社会主要矛盾变化的必然要求,是解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间矛盾的途径。因此,不仅要重视量的发展,更要关注质的变化,在稳增长基础上注重质的大幅度提升。我们的关注点也应该从单纯追求经济高速增长转向经济高质量发展。

影响经济高质量发展的因素有许多,人力资本作为经济增长的重要因素,在学术界已经得到普遍的认同(Schultz T W,1961)。大量的研究关注人力资本数量对经济增长的影响,这暗含了一个不尽合理却十分方便的假设:不同质的人力资本之间的替代是完全和对称的(黄燕萍等,2013)。然而这一不合理的假设缺乏对人力资本深层次的理解。伴随着中国经济高速增长,教育事业蓬勃发展,教育人力资本结构确实发生了巨大的变化,具体表现为低教育程度人口占比不断下降,高教育程度人口占比持续上升。与此同时,随着人口增长率的下降以及人口老龄化趋势加剧,中国的“人口红利”逐渐消失,中国作为“人口大国”的优势日趋减弱。因此,在中国目前的形势下,单纯关注人力资本的数量而忽视人力资木的质量结构并不能准确地分析人力资本对经济高质量发展的影响。那么,教育人力资本结构高级化和合理化作为经济增长的重要源泉,是否也促进了地区经济高质量发展?结合中国经济增长以及人力资本的变化,木文重点分析教育人力资本结构对地区经济高质量发展的影响。

木文运用1997-2016年面板数据,基于五大新发展理念,利用主成分分析法核算经济高质量发展指数;同时,用不同受教育水平的人力资本占比度量教育人力资本结构,考察教育人力资本结构对经济高质量发展的影响。研究发现,教育人力资本结构高级化可以显著促进地区经济高质量发展,并且尤以东部地区显著。在细致处理异常值、内生性问题以及改变教育人力资木结构核算方式之后,上述结论仍然稳健。我们还对经济高质量发展的分指标进行了估计,结果显示,教育人力资本结构对创新、协调、绿色、开放都具有显著的正向效应。最后,本文进一步对其中的影响机制进行考察。我们发现,教育人力资木结构高级化通过促进地区技术转型升级以实现地区经济高质量发展。

与既有文献相比,本文可能的边际贡献在于:(1)在刘智勇(2018)等人对人力资木结构测度方法的基础之上,将劳动力的受教育水平进行更细致的划分,并且用两种方法更加准确地测度了教育人力资本结构指数。同时,本文从五大新发展理念视角出发,采用主成分分析法构建了高质量发展评价体系,核算了地区高质量发展指数。(2)基于以上变量的测度,本文首次从教育人力资本结构的视角探索其对经济高质量发展以及高质量发展五个分指标的影响,以验证人力资本结构高级化对经济高质量发展的重要性。(3)木文的研究具有明确的政策含义,既有助于从人力资本结构视角理解经济高质量发展,也有助于为教育优先和技术优先发展战略提供一定的理论依据。同时,也为不同地区抢占人才的现象提供了经济学理论解释。因此,实现经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段时,要充分考虑人力资本结构高级化以及合理化的重要意义。

二、理论分析与研究假设

(一)人力资本结构与地区经济高质量发展

人力资本对经济增长的影响历来都是经济问题研究的重要领域。国内外已有文献主要从人力资本“量”和“质”两个方面进行研究,即人力资本存量对经济增长的影响和人力资本结构对经济增长的影响。罗默(1989)认为,人力资本存量会影响知识创新能力,进而影响技术进步率,从而决定经济增长率。国内一些学者也应用不同的研究方法,从人力资本存量的视角考察了人力资本对地区经济增长的影响效应,并且得出人力资本存量越多越有利于实现地区经济增长的结论(岳书敬和刘朝明,2006;雷鹏,2011)。

舒尔茨(1961)认为人力资本的“质”是促进经济增长的核心因素,地区经济增长的差异是由人力资本结构而非人力资本本身所造成。已有关于人力资木结构与经济增长的文献打破了不同质的人力资本之间完全替代的关系,将人力资本结构依据不同标准分为以下三种衡量方式:一是将不同受教育年限的人口占比作为人力资本结构代理变量,即人力资本按照高级、中级、低级进行分类(黄燕萍等,2013;廖楚晖和杨超,2007;陈钊等,2004);二是将人力资本结构用劳动者所拥有的技能进行分类,即一般型、技能型和创新型人力资本或者分为企业家人力资本、专业人力资本和普通人力资本三种(胡永远和刘智勇,2004;刘榆等,2015;郭志仪和杨骁,2010);三是在比较不同国家间或者一个国家东、中、西部的人力资本差异时,一些研究者利用受教育年限法计算地区人力资本,然后通过测算教育不平等的基尼系数核算人力资木结构指数(Castello&Domenech,2002;李秀敏,2007;魏下海和李树培,2009;杨俊和李雪松,2007;Thomas et a1,2001)。前两种人力资本结构衡量方式没有将人力资本结构作为一个整体进行考察,而是将人力资本依据不同的标准分为不同种类,分别考察不同種类的人力资本对经济增长的影响。与此同时,利用基尼系数测算的人力资本结构指数的实质是反映国家间或区域间教育不平等的指数,与本文所要考察的人力资本结构并非一个概念。因此,本文借鉴刘智勇(2018)等人从整体考虑各级人力资本相对变化,并将人力资本的不同层级进行更细致的划分,通过向量夹角公式构建了教育人力资本结构指数。

以上有关人力资本结构与经济增长的文献,大多考虑人力资木结构对经济增长“量”的影响,相对忽视了对经济增长“质”的提升。部分文献考察人力资木存量对经济增长质量的研究,其中经济增长质量用全要素生产率进行衡量,并且得出人力资本存量对全要素生产率具有显著的促进作用(Islam,1995;王志刚等,2006;许和连等,2006)。与此同时,已有文献考察人力资本结构对产业结构升级(孙海波等,2018;张国强,2011)、对缩小收入差距的影响(赵芳等,2015)、对创新的影响(纪雯雯等,2016)以及对新型城镇化的影响(姚旭兵等,2017)等。以上文献中的产业结构升级、城乡收入差距缩小、创新和新型城镇化的实现也是经济增长“质”的体现。

党的十九大报告提出,我国经济已由高速增长阶段转为高质量发展阶段,我们应该将关注点转向经济高质量发展。有关高质量发展的实證研究相对较少,一般是将经济增长质量的提高作为经济高质量发展的代理变量,并且使用全要素生产率度量经济增长质量情况(林春和孙英杰,2017;王群勇和陆凤芝,2018)。然而,单纯考虑经济增长质量远远不及经济发展的概念(钞小静和惠康,2009),经济发展不仅强调经济增长,也关注与其相关的方方面面,正如上文中提到的产业结构升级、城乡收入差距、创新、城镇化水平等等。因此,本文基于新发展理念构建了经济高质量发展的指标体系,并利用数据测算了地区经济高质量发展指数。本文首次考察人力资本结构对地区经济高质量发展的影响。通过以上文献的总结,我们不难提出以下可以被验证的假说:

假说1:人力资本结构越高级越有利于实现地区经济高质量发展。

(二)教育人力资本结构与经济高质量发展及其机制分析

我国经济由高速增长阶段过渡到高质量发展阶段,经济增长的新动能加速形成。新常态下的经济增长必然是一个创造性破坏的过程,即在传统的增长动能变弱的同时,创新作为新动能开始蓄势待发。创新驱动的经济增长方式又离不开技术转型升级。已有文献表明,技术进步正在逐渐成为影响中国经济未来是否可持续发展的关键性因素(王立国和高越青,2012;付才辉,2015;徐文舸和龚刚,2015)。

然而,技术转型升级的实现又是以高水平人力资本为基础的。廖楚晖和杨超(2008)在研究人力资本结构与地区经济增长差异的文献中提出,低水平人力资本结构不利于经济的可持续增长,进而不利于经济高质量发展。朱承亮(2009)等以每万人口在校大学生人数来衡量人力资本存量,并且发现人力资本增加会显著提高技术效率。顾婷婷(2016)等认为合理的人力资本结构对企业技术创新至关重要。同时也有研究表明,受过高等教育的劳动力对全要素生产率具有显著的促进作用(彭国华,2007;Jerome et al,2006)。

高质量发展的根本在于以人力资本为基础的经济活力、创新力和竞争力。同时,供给侧结构性改革是实现经济高质量发展的根本途径。木文从劳动力的供给侧考虑如何实现经济高质量发展。基于以上文献分析,我们不难发现,人力资木结构越高级,创新型人才越多,越有利于实现技术转型升级。同时,在创新驱动发展战略之下,技术转型升级必然带来经济高质量发展。因此,本文提出第二个可以被检验的假说:

假说2:人力资本结构越高级越有利于技术转型升级,促进经济高质量发展。

三、变量、模型与数据

(一)教育人力资本结构的度量

木文借鉴刘智勇(2018)等人测度人力资木结构高级化的思想与方法,采用向量夹角来测度不同年份人力资木结构。

首先,根据就业人口的受教育年限构建人力资本空间向量。本文借鉴纪雯雯和赖德胜(2016)以财政承担力度形成的教育层级结构作为划分人力资本结构的依据,将人力资本按照受教育程度分为义务教育阶段、高中教育阶段和高等教育阶段(包含专科、本科和研究生)三类,构建三维的人力资本空间向量X0=(x0,1,x0,2,x0,3)。

其次,选择单位向量组X1=(1,0,0)、X2=(0,1,0)、X3=(0,0,1)作为基准向量,计算人力资本空间向量X0与基准向量X1、X2、X3的夹角θj(j=1,2,3):

其中,xj,i表示基本单位向量组Xj(j=1,2,3)的第i个分量;x0,i表示向量X0的第i个分量。

最后,木文通过变异系数法和赋值法两种方法确定夹角θj的权重,并将所有夹角加权求和,计算人力资木结构指数:

我们以θ1为例,由式(1)可得:

由于反余弦函数是单调减函数,因此,由式(3)可以直观地得出:义务教育阶段人力资本占比x0,1的值越小,相应高中阶段和高等教育阶段人力资本占比x0,2、x0,3越大,则B越大,相对应的人力资本结构(Hstruc)指数越大,人力资本结构越高级化。与此同时,当两个地区θ1的值相同或相近时,他们之间的人力资本结构也可能存在巨大的差异,仅考虑某一类人力资本的影响(θj)难以准确刻画人力资本结构。因此,本文对各类人力资本的影响(θj)进行加权求和以区分不同地区的人力资本结构。

(二)经济高质量发展的度量

以往的研究更多关注经济增长质量,并且应用主成分分析法分别从经济结构与稳定性、科技与创新、资源与环境、对外开放、民生福社与成果分配等维度构建中国经济增长质量指数(钞小静和任保平,2011;李强和魏巍,2015)。鉴于主成分分析法在确定指标权重和反映基础指标贡献方面更有优势,本文以詹新宇和崔培培(2016)的研究为基础,进一步从效率与创新、结构协调和稳定性、资源和生态环境代价、全面开放、成果分配与人民对美好生活向往五个维度,利用主成分分析法确定各基础指标的权重,综合测算1997-2016年中国各地区经济高质量发展的指数。

(三)模型设定与变量说明

本文考察人力资本结构对经济高质量发展的影响,将经济高质量发展指数作为被解释变量,核心解释变量是人力资本结构,同时控制其他可能的影响变量,将计量模型设定为:

其中,QEGit是地区i在时期t的高质量发展指数;Hstrucit是本文重点考察的地区i在时期t的教育人力资本结构指数;Xit为其他控制变量,是地区i固定效应,λt是年份t的固定效应,εit为地区i在时期t受到的随机性因素,即随机扰动项。

核心解释变量教育人力资本结构(Hstrucit)是利用上述提及的方法计算得到。其中,Hstruc1it是通过变异系数法①计算θj(j=1,2,3)的权重Wj,具体而言,首先计算出θj(j=1,2,3)的变异系数V1,再令TV=V1+V2+V3,则Wj=Vj/TV,最后通过式(2)计算得出人力资本结构指数。同理,赋权重法是将θj,赋不同的权重Wj,本文依据刘智勇(2018)等人的研究,将θj(j=1,2,3)的权重W1,W、、W3依次设定为3、2、1,再求得赋权重法的人力资本结构指数(Hstruc 2it)。

在式(4)中,我们关注的是Hstrucit的系数β1,它衡量了人力资本结构对地区经济高質量发展的影响效应。在实证模型中加入地区控制变量,尽量缓解β1的有偏估计。控制变量包括:(1)地区人均GDP(Pgdp):地区人均GDP反映了地区经济发展状况,初始经济发展状况的禀赋越高越有可能实现经济高质量发展。(2)地区基础设施(Inf):用地区邮电业务量与地区生产总值的比重衡量。地区基础设施越完善,越有利于一系列的创新活动,并且为人才集聚和企业集聚提供了有利的条件。(3)物质投资占比(Inv):用地区固定资产投资与地区生产总值的比重表示,反映了经济发展方式对资本的依赖程度。物质投资越高的地区,其技术相对越落后,不利于经济高质量发展。(4)政府规模(Gov):用地方政府消费额与地区生产总值的比重衡量。地方政府在经济发展过程中扮演着重要的角色,为经济发展提供了基础保障,但是政府规模越大,可能对经济活动干预越多,对地区经济增长产生负面影响。(5)城镇化水平(Urb):用地区城镇人口数与地区总人口数的比值作为地区的城镇化水平。城镇化使要素资源从低生产率的农业部门转移到其它高生产率的部门,提高资源配置效率是经济高质量发展的重要推动力。(6)市场化水平(Market):参照樊纲(2016)方法进行测算,市场化指数越高,市场体系和制度环境越完善,越有利于地区经济高质量发展。

(四)数据来源

本文包含1997-2016年中国大陆30个省市自治区(不包含西藏)的面板数据。本研究的原始数据来源于1998-2017年的《中国统计年鉴》《各省统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《各省科技统计年鉴》和《各省能源统计年鉴》以及万德Wind数据库。表2报告了各变量的统计特性。

四、回归结果与分析

(一)基本回归结果

表3报告了基准回归结果,基准回归基本验证了假说1。本文采用普通最小二乘法(oLS)进行估计。表中前3列和后3列分别报告了以变异系数法和赋权重法确定的人力资本结构指数作为核心解释变量的回归结果。表中第(1)(2)(3)列和(4)(5)(6)除了年份效应和省份效应以外均控制了相同的变量。结果显示,无论是变异系数法还是赋权重法计算的教育人力资本结构指数都对地区经济高质量发展具有正向效应,且在5%和1%水平上显著。第(1)列没有控制年份效应和省份效应,第(2)列只控制年份效应,第(3)列控制年份效应和省份效应。利用变异系数法计算的教育人力资本结构的系数也随控制变量的增多而变小,其系数从4.629变化到3.422再变化到3.204。与之相一致的是,由赋权重法计算的人力资本结构的回归系数也在随年份和省份效应的增加而逐渐变小。因此,在未考虑年份固定效应和省份固定效应时,会高估人力资本结构对经济高质量发展的影响。

控制变量的结果也与预期基本一致。以变异系数法为例,表3中的回归结果表明,人均GDP(Pg-dp)作为地区经假禀赋的代理变量对经济高质量发展具有正向效应,并且在只控制年份效应时,在1%的统计水平上显著;地区基础设施(Inf)越完善越有利于实现技术和产业的创新升级,为经济高质量发展奠定坚实的基础。并且在控制年份效应和省份效应之后,地区基础设施的系数为6.567,在10%的统计水平上显著;在控制了年份效应和省份效应之后,市场化水平(Market)的系数为0.202,在1%统计水平上显著为正。这表明完善的市场体系和制度环境也为经济高质量发展创造了有利的条件;作为衡量经济发展方式对资本依赖程度的物质投资占比(Inv)的系数显著为负,这说明物质投资占比越高越不利于地区经济高质量发展;在不控制年份和省份效应时,政府规模(Uov)对经济高质量发展具有负向影响,即政府对经济干预过多,将不利于经济高质量发展。此外,城镇化水平(Urb)的提升并没有促进地区经济高质量发展,但是回归结果并不显著。这一现象可能的原因与木文使用的样本或变量有关,也可能因为不同类型经济样本存在异质性。

同时,以赋权重法核算的教育人力资本结构指数作为核心解释变量的回归结果与上述以变异系数法核算的教育人力资本结构指数的结果基本一致。因此,证明以上结论具有一定的稳健性。

(二)内生性讨论与分析

基准回归结果虽然控制了年份和省份固定效应,但仍然存在遗漏变量产生的估计偏误。同时,教育人力资本结构与经济高质量发展之间仍然存在反向因果效应,增加控制变量仍然无法解决基准回归存在的内生性问题。因此,本文尝试采用面板工具变量(IV)和系统广义矩估计(SYS-GMM)两种方法进行回归。

对于面板工具变量回归,我们选取教育人力资本结构指数的滞后一期,同时选取滞后一期和滞后二期作为当期教育人力资本结构的工具变量。这一工具变量满足相关性与外生性。与当期解释变量相关,但同时又不直接影响经济高质量发展,即满足工具变量的外生性要求。因此,两个工具变量既满足相关性又满足外生性的原则。我们选取人力资本结构指数的滞后一期作为工具变量,并采用两阶段最小二乘法(2SLS)进行回归。与此同时,选取滞后一期和滞后二期作为当期人力资本结构的工具变量,因为工具变量个数多于内生解释变量个数,对面板数据进行GMM估計(IV-GMM)会更有效率。

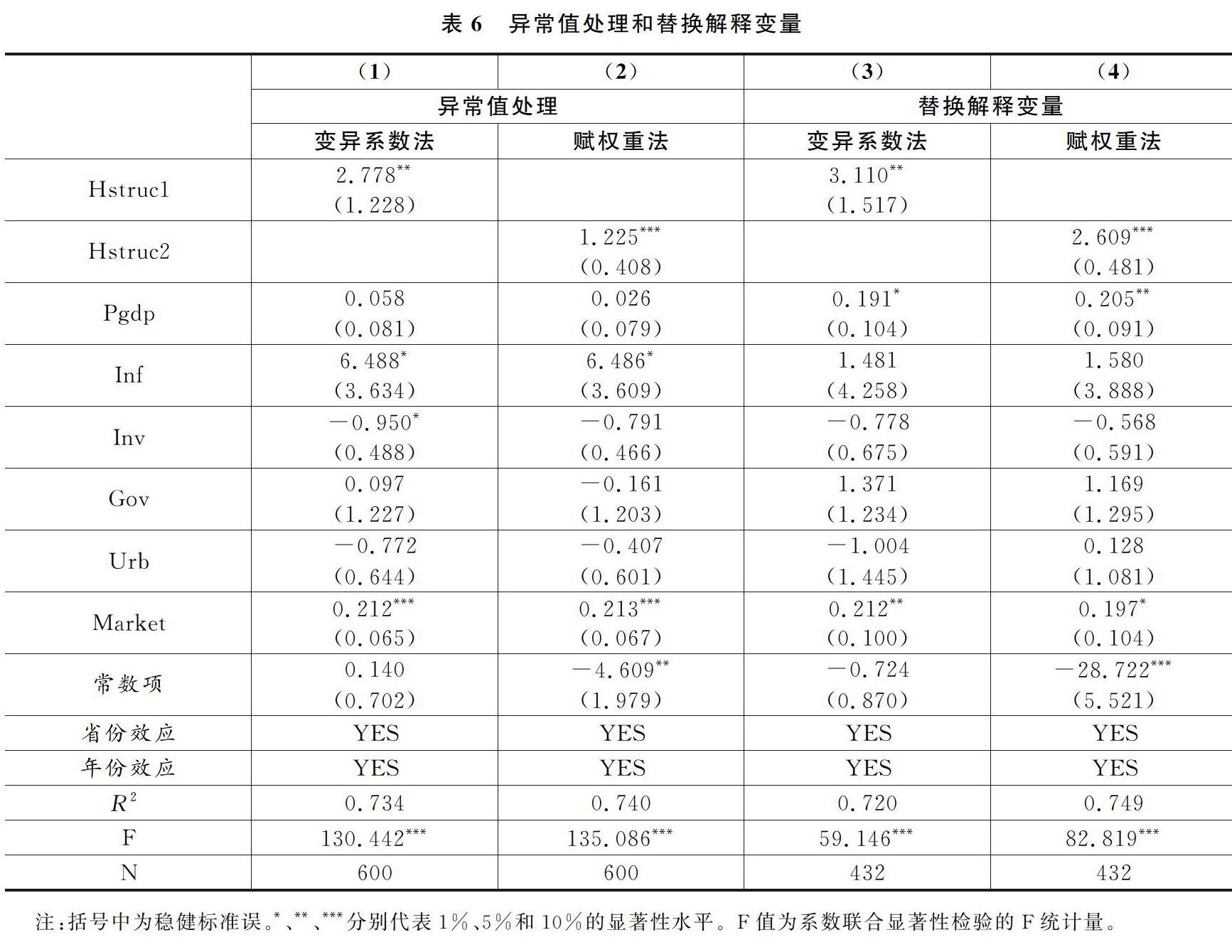

表4第(1)(2)列报告了解释变量的一阶滞后项作为面板工具变量的回归结果(只报告了两阶段最小二乘法的第二阶段),第(3)(4)列报告了同时选取解释变量的一阶滞后项和二阶滞后项作为面板工具变量的回归结果。回归结果与基准回归结果基本一致。同时,弱识别检验的F统计量均大于10,表明不存在弱工具变量的问题。由工具变量回归结果可得,基准回归结果是可靠的。但是工具变量回归系数明显大于基准回归,这也说明,在不考虑内生性的情况下,会低估教育人力资本结构高级化对经济高质量发展的影响。因此,教育人力资本结构高级化能够显著促进地区经济高质量发展。

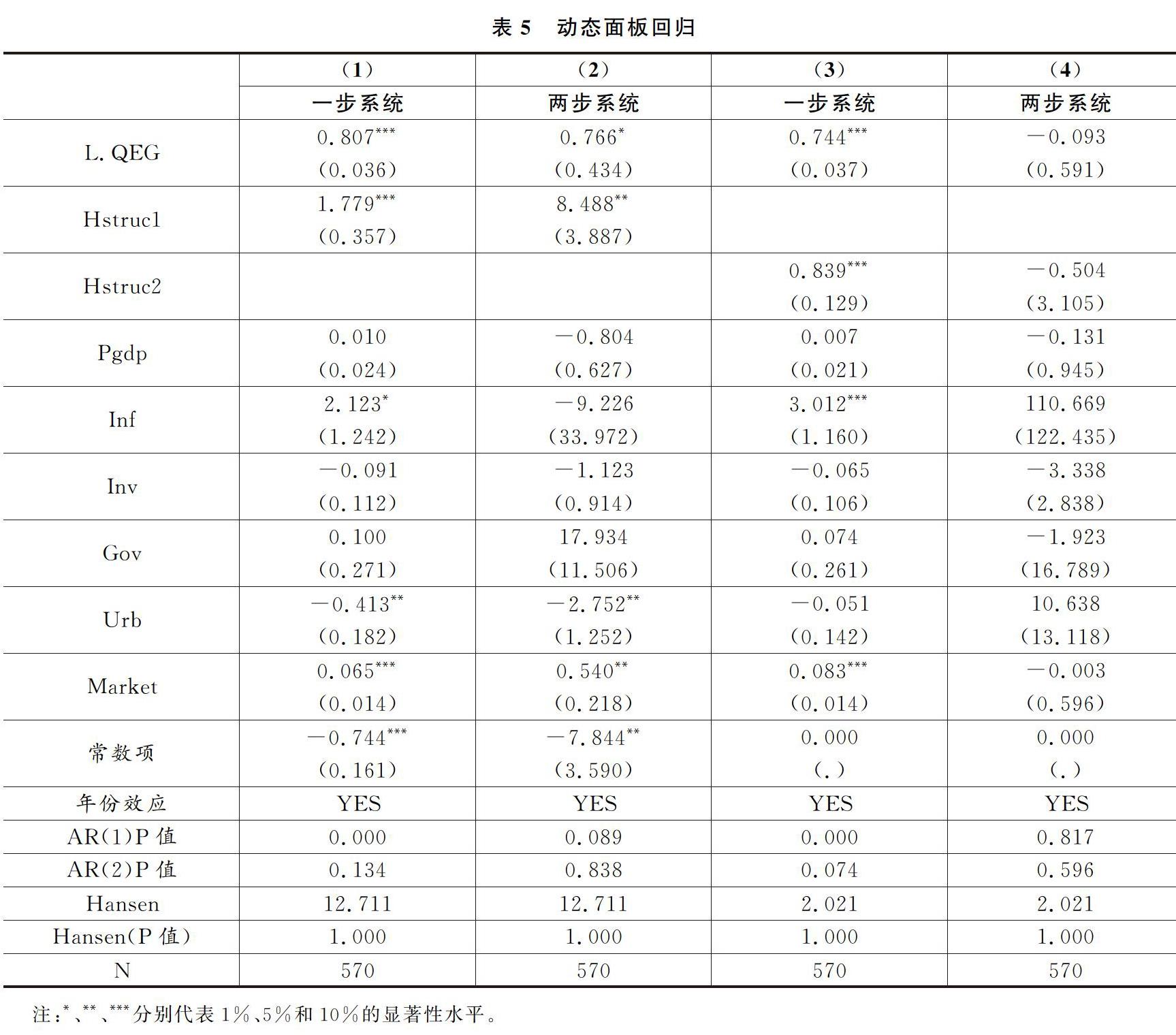

考虑到经济高质量发展的演变具有连续性,本文进一步考虑在解释变量中加入经济高质量发展的滞后一期,采用动态面板回归。对于动态面板数据,固定效应FE估计是不一致的,即存在动态面板偏误,通常采用差分GMM和系统GMM解决这一问题。相比于差分GMM,系统GMM将差分方程和水平方程结合起来,可以提高估计的效率,使得工具变量的有效性更强。因此,本文采用系统GMM进行估计。表5中的回归结果显示,Arelleno-Bond检验表明各模型残差不存在二阶序列相关,Hansen检验显示各模型的工具变量有效。因此,系统GMM估计结果是一致和有效的。同时,滞后期的经济高质量发展指数显著为正,对于变异系数法核算的教育人力资本结构的系数也显著为正,这与上文的回归结果基本一致。

(三)稳健性检验

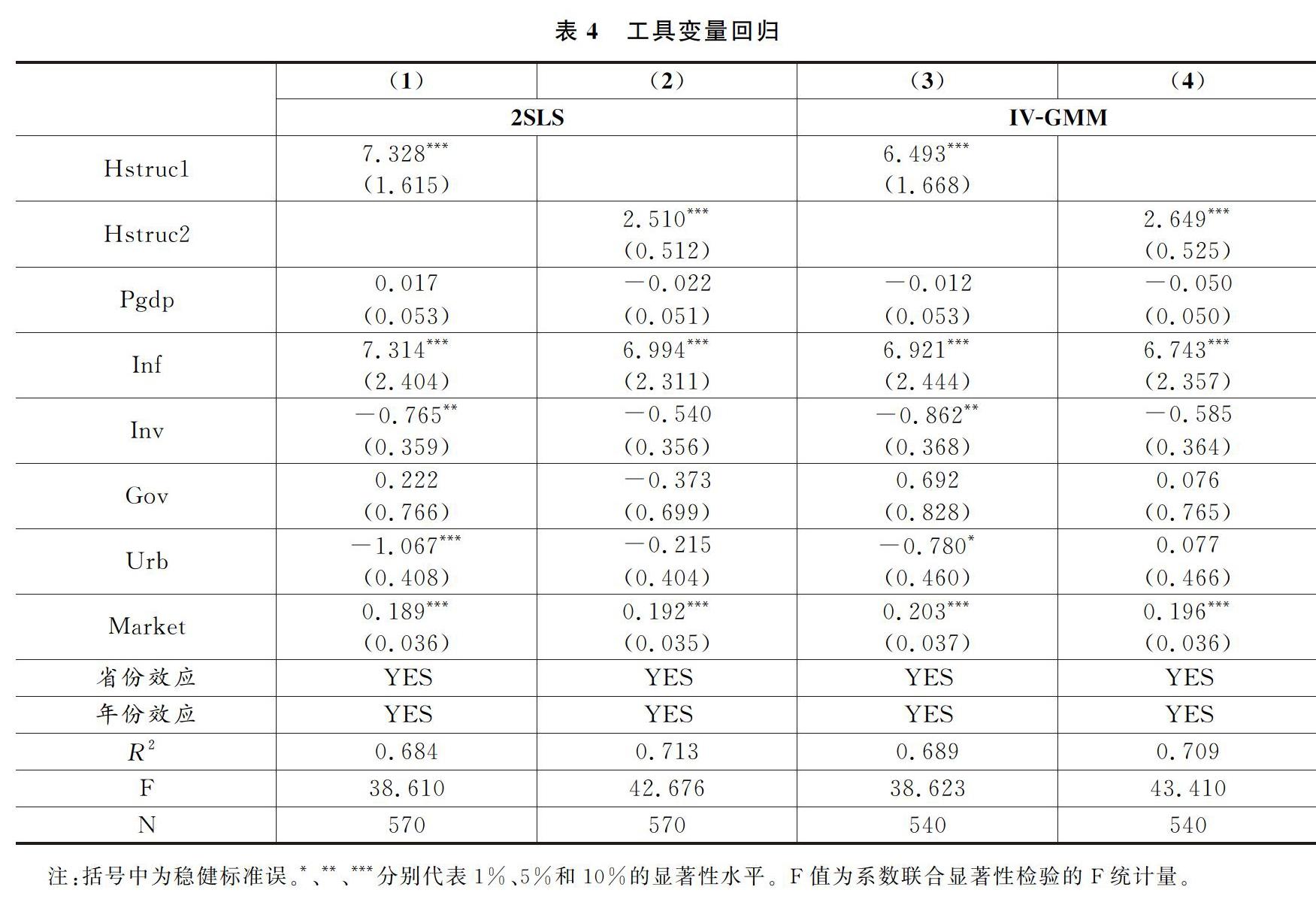

上文中的基准回归和内生性问题的处理结果表明,教育人力资本结构高级化有利于实现经济高质量发展。为了尽量确保这些结果的可靠性,本文继续做了三个稳健性的检验。首先,我们考虑对数据进行异常值的处理,以避免异常值对回归结果的影响,本文对所有的数据进行上下0.5%的缩尾处理。表6中第(1)(2)列分别报告了处理异常值之后,用两种方法核算的教育人力资本结构指数对经济高质量发展的影响,回归结果均为正且分别在5%和1%水平下显著,与前文的结果基本一致。这也表明,上文结果并不受异常值的影响。

下面进行第二个稳健性检验,将核心解释变量替换为以义务教育、高中教育、大专教育、大学教育和研究生教育五分类的受教育水平的占比来核算的人力资本结构指数,并且根据不同受教育人数占比情况,将其权重分别赋值为:4、3、2、2、0.1,具体的实现方法依据上述人力资本结构三分法的核算步骤。更细化的受教育水平分类能够更好地反映人力资本结构的水平变化。表6中的第(3)列和第(4)列报告了回归结果,结果显示,无论是变异系数法还是赋权重法核算的人力资本结构的回归系数与基准回归结果基本一致,系数均为正,且在1%的统计水平上显著。这一结果同样证明了前述回归结果的稳健性。

下面进行第三个稳健性检验,将被解释变量分别替换为基于新发展理念构建的经济高质量发展的五个分指标:创新、协调、绿色、开放和共享。回归结果检验了人力资本结构对各项经济高质量发展分指标的影响情况。我们以赋权重法核算的人力资本结构作为核心解释变量的回归结果为例进行分析,具体回归结果见表7。

首先,教育人力资本结构对协调、绿色、开放这三个分指标的影响显著为正。人力资本结构指数越高,各种高素质、创新型人才比例越高,越有利于产业结构合理化和高级化。同时也有利于实现金融结构、城乡二元结构的转型升级,最终实现各经济体之间协调发展。同理,创新型人才越多,各类治理企业污染的技术越先进,越有利于地区绿色治理的实施,最终实现经济高质量发展。教育人力资本结构高级化对经济开放也产生了正向效应。人力资本结构高级化显著提高了出口技术复杂程度,进而有利于促进贸易企业升级(毛其淋,2019),促进各国之间的贸易往来,扩大经济开放程度,继而实现经济高质量发展。相比于协调和开放,人力资本结构对经济绿色发展的影响较大,回归系数为3.197,且在1%统计水平上显著。

其次,以赋权重法核算的教育人力资本结构对创新分指标不显著。产生这一现象可能的原因是研究生的比例较小,我们赋值0.1的比重,使得回归结果并不显著。以变异系数法核算的教育人力资本结构对创新进行回归的结果为正,教育人力资本结构系数大小为4.025,且在5%统计水平上显著。相比于协调、绿色、开放,教育人力资本结构高级化对创新的影响效应更大,这也是符合预期的。从表7回归结果我们仍然可以得出,教育人力资本结构对共享回归结果为负,但是回归结果并不显著。共享系数为负可能的原因在于,教育人力资本结构越高的地区,可能会加大收入差距,造成贫富差距悬殊,进而不利于共享的实现。同时,产生这一回归结果也可能与本文使用的样本或变量有关,或者不同类型经济样本存在异质性。总之,人力资本结构对新发展理念之下的经济高质量发展的分指标基本都呈现显著的正向效应。

(四)异质性分析

通过上文中的基准回归、内生性问题处理以及一系列稳健性检验的结果显示,教育人力资本结构高级化对地区经济高质量发展具有显著的正向效应。考虑到我国东、中、西部地区经济发展差异较大,东部沿海地区的产业集聚水平和技术创新水平远远高于中、西部地区,地区的异质性可能对估计结果产生一定的影响。因此,本文进一步研究教育人力资本结构高级化对东、中、西部地区的经济高质量发展的影响效果是否相同。

表8报告的回归结果显示:教育人力资本结构高级化对东部地区的经济高质量发展具有显著的正向影响,但是对中部地区和西部地区的影响并不显著。产生这一结果的可能原因是,教育人力资本结构高级化带来的更多数量的高技能人才在基础设施完善、经济发展状况较好、制度完善、市场化水平更高的东部地区更可能促进技术转型升级,进而从创新、协调、绿色、开放和共享五个方面促进东部地区经济高质量发展。与此同时,“经济基础决定上层建筑”,对于相对落后的中、西部地区,现阶段的主要任务仍然是经济增长。同时,人力资本结构高级化可能对中、西部地区的经济增长具有正向影响,但是对由创新、协调、绿色、开放和共享所合成的经济高质量发展暂时还没有显著的正向影响。这一回归结果为人才集聚东部地区提供了理论依据,并且为东部大城市“抢占人才”提供了经济学解释。

五、机制分析

上文的分析表明,教育人力资本结构高级化有利于实现地区经济高质量发展。下面对其中的影响机制进行分析,以验证前文提出的假说2。人力资本结构高级化意味着低教育水平人力资本比重较低,相应的高教育水平人力资本比重较高。高教育水平的人力资本为技术不断的转型升级带来了可能性,最终促进了经济高质量发展。那么,人力资本结构是否真的通过技术转型升级促进经济高质量发展?本文采用中介效应模型进行检验。

中介效应模型分析分为三步进行检验(温忠麟等,2014)。首先,如(5)式所示,将教育人力资本结构作为核心解释变量,地区经济高质量发展作为被解释变量,考察人力资本结构对地区经济高质量发展的影响。其次,如(6)式所示,将技术转型升级(Tech)作为被解释变量,进一步考察教育人力资本结构对中介变量技术转型升级的影响。若人力资本结构系数为正则说明人力资本结构高级化可以提高技术转型升级。最后,如(7)式所示,在(5)式中加入技術转型升级(Tech)。若人力资本结构是通过技术转型升级来促进经济高质量发展,那么回归结果应该表现为:技术转型升级的系数显著为正且人力资本结构的系数也是显著为正。计量模型如下所示:

在变量的选取上,专利申请量一般能较好反映一国或某地区技术升级情况(阳立高等,2018)。同时,我国专利分为三类:发明专利、实用新型专利和外观设计专利。已有文献表示发明专利属于高技术水平的创新,能够推动技术升级,而实用新型专利和外观设计专利一般都是微小的、低技术水平的创新(黎文靖等,2016)。单纯以总专利申请量作为中介变量并不能体现技术升级。因此,我们采用地区发明专利申请数作为技术转型升级的代理变量,使用的数据来源于《中国科技统计年鉴》。

我们以变异系数法构建的教育人力资本结构为例,表9是对技术转型升级影响渠道的中介效应模型检验的回归结果。其中,第(1)列回归结果是教育人力资本结构对经济高质量发展的影响。第(2)列为两种不同核算方法下的人力资本结构对技术转型升级的影响情况,第(3)列为式(7)的回归结果。我们以变异系数法核算的人力资本结构为例,对回归结果进行分析。人力资本结构对经济高质量发展的的总效应为3.204,且在5%水平上显著。人力资本结构对技术转型升级的效应为1.428,且在5%统计水平上显著。这说明人力资本结构高级化显著促进了技术转型升级,其可能的原因是高等教育人口占比增加,创新型人才增多,进而促进了技术转型升级。由表9的第(3)列可以发现,技术转型升级这一变量的系数为0.130,且在1%统计水平上显著为正。这说明在控制了人力资本结构这一变量之后,技术转型升级能够显著促进经济高质量发展,这也证实了技术转型升级确实是人力资本结构对经济高质量发展的影响渠道。

六、结论

在当今人力资本结构升级优化和中国经济高质量发展的背景之下,本文应用向量夹角方法计算教育人力资本结构指数,并且尝试从新发展理念视角构建了中国经济高质量发展的评价体系和指标。利用1997-2016年30个地区的面板数据,进一步探索教育人力资本结构对中国地区经济高质量发展的影响及其传导机制。研究发现,人力资本结构高级化可以显著促进地区经济高质量发展,并且尤以东部地区显著。在细致处理异常值、人力资本结构的内生性以及改变人力资本结构核算方式之后,上述结论仍然稳健。我们还对经济高质量发展的分指标进行了估计,结果显示,人力资本结构对创新、协调、绿色、开放都具有显著的正向效应。最后,本文进一步采用了中介效应模型得出,教育人力资本结构高级化通过促进技术转型升级实现地区经济高质量发展。

木研究的政策含义比较明显。根据本文结论,人力资本结构高级化显著提高了经济高质量发展的水平。这意味着,应该通过不断优化人力资本结构,促进入力资本结构高级化以实现经济高质量发展。具体而言,要积极实行“优先发展教育战略”,不仅要注重人力资本存量的提高,更要注重提高人力资本质量。实现人力资本结构高级化,国家应该继续实施各种有利于人力资本结构高级化的政策措施,这些政策措施不仅应包含国内高水平人才的培养,还包括完善对高端人才的引进办法,以实现各类技术转型升级,最终推动我国经济高质量发展。同时,本文也为各地区抢占人才的现象提供了经济理论支撑。

参考文献:

[1]蔡昉,2017:《读懂中国经济》,中信出版社。

[2]钞小静、任保平,2011:《中国经济增长质量的时序变化与地区差异分析》,《经济研究》第4期。

[3]钞小静、惠康,2009:《中国经济增长质量的测度》,《数量经济技术经济研究》第6期。

[4]陈钊、陆铭、金煜,2004:《中国人力资本和教育发展的区域差异:对于面板数据的估算》,《世界经济》第12期。

[5]付才辉,2015:《金融干预的成本与收益:产能过剩与技术进步》,《当代经济科学》第4期。

[6]顾婷婷、杨德才、刘丽,2016:《人力资本结构与企业技术创新的关系研究——基于技术系统演化的视角》,《技术经济与管理研究》第1期。

[7]郭志仪、杨骁,2010:《人力资本结构对西北地区经济增长的影响——基于西北五省面板数据》,《人口学刊》第6期。

[8]胡永远、刘智勇,2004:《不同类型人力资本对经济增长的影响分析》,《人日与经济》第2期。

[9]黄燕萍、刘榆、吴一群、李文溥,2013:《中国地区经济增长差异:基于分级教育的效应》,《经济研究》第4期

[10]纪雯雯、赖德胜,2016:《人力资本结构与创新》,《北京师范大学学报(社会科学版)》第5期。

[11]雷鹏,2011:《人力资本、资本存量与区域差异——基于东西部地区经济增长的实证研究》,《社会科学》第3期

[12]李强、魏巍,2015:《制度变迁对中国经济增长质量的非线性效应分析》,《经济与管理研究》第12期。

[13]黎文靖、郑曼妮,2016:《实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响》,《经济研究》第4期。

[14]李秀敏,2007:《人力资本、人力资本结构与区域协调发展——来自中国省级区域的证据》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》第3期。

[15]廖楚晖、杨超,2008:《人力资本结构与地区经济增长差异》,《财贸经济》第7期。

[16]林春、孙英杰,2017:《财政分权背景下的经济增长质量地区差异——基于系统GMM及门槛效应的检验》,《财经论丛》第12期

[17]刘榆、刘忠璐、周杰峰,2015:《地区经济增长差异的原因分析——基于人力资本结构视角》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》第3期。

[18]刘智勇、李海峥、胡永远、李陈华,2018:《人力资本结构高级化与经济增长——兼论东中西部地区差距的形成和缩小》,《经济研究》第3期。

[19]毛其淋,2019:《人力资本推动中国加工贸易升级了吗?》,《经济研究》第1期。

[20]彭国华,2007:《我国地区全要素生产率与人力资本构成》,《中国工业经济》第2期。

[21]孙海波、林秀梅,2018:《异质型人力资本与产业结构升级关系的动态演变》,《统计与信息论坛》第4期。

[22]王小鲁、樊纲、余静文,2017:《中国分省份市场化指数报告(2016)》,社会科学文献出版社

[23]王立国、高越青,2012:《基于技术进步视角的产能过剩问题研究》,《财经问题研究》第2期。

[24]王群勇、陆凤芝,2018:《环境规制能否助推中国经济高质量发展?——基于省际面板数据的实证检验》,《郑州大学学报(哲学社会科学版)》第6期。

[25]王志刚、龚六堂、陈玉宇,2006:《地区间生产效率与全要素生产率增长率分解(1978-2003)》,《中国社会科学》第2期。

[26]魏下海、李树培,2009:《人力资本、人力资本结构与区域经济增长——基于分位数回归方法的经验研究》,《财贸研究》第5期。

[27]温忠麟、叶宝娟,2014:《中介效应分析:方法和模型发展》,《心理科学进展》第5期。

[28]徐文舰、龚刚,2015:《中国经济增长质量:是产能过剩还是技术进步?》,《宏观质量研究》第4期。

[29]许和连、亓朋、祝树金,2006:《贸易开放度、人力资本与全要素生产率:基于中国省际面板数据的经验分析》,《世界经济》第12期。

[30]杨俊、李雪松,2007:《教育不平等、人力资本积累与经济增长:基于中国的实证研究》,《数量经济技术经济研究》第2期。

[31]阳立高、龚世豪、王铂、晁自胜,2018:《人力资本、技术进步与制造业升级》,《中国软科学》第1期。

[32]姚旭兵、罗光强、宁瑞芳,2017:《人力资本结构影响新型城镇化的门槛效应》,《城市问题》第2期。

[33]岳书敬、刘朝明,2006:《人力资本与区域全要素生产率分析》,《经济研究》第4期。

[34]詹新宇、崔培培,2016:《中国省际经济增长质量的测度与评价——基于“五大发展理念”的实证分析》,《财政研究》第8期

[35]张国强、温军、汤向俊,2011:《中国人力资本、人力资本结构与产业结构升级》,《中国人口·资源与环境》第10期。

[36]赵芳、杨晓锋,2015:《产业结构、人力资本分布结构与收入差距》,《华东经济管理》第1期。

[37]朱承亮、岳宏志、李婷,2009:《中国经济增长效率及其影响因素的实证研究:1985~2007年》,《数量经济技术经济研究》第9期。

[38]Amparo Castello and Rafael Domenech,2010,Human Capital Inequality and Economic Growth:Some New Evi-dence,Economic Journal,478,187-200.

[39]Jerome Vandenbussche,Aghion P.and Meghir C,2006,Growth,Distance to Frontier and Composition of HumanCapital,Journal of Economis Growth,2,97-127.

[40]Islam N,1998,Growth Empirics:A Panel Data Approach,Quarterly Journal of Economics,1,319-323.

[4]Romer P M,1989,Human Capital And Growth:Theory and Evidence,Social Science Electronic Publishing,1,287-291.

[42]Schultz T W,1961,Investment in human capital,American Economic Review,1,1-17.

[43]Thomas V,Wang Y and Fan X.et al,2001,Measuring Education Inequality:Gini Coefficients of Education,SocialScience Electronic Publishing,100,43-50.

①來源于莫龙炯的博士论文

①变异系数是一组值的标准差与平均数的比重。

景维民,南开大学经济学院、中国特色社会主义经济发展协同创新中心,电子邮箱:jingwm(,} nankai.edu.cn;王瑶(通讯作者),南开大学经济学院,电子邮箱:wangyao0909@mail.nankai.edu.cn;莫龙炯,广东财经大学财政税务学院,电子邮箱:mljnk1919@163.com。本文受教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD790028)资助。感谢匿名评审人对本文提出的修改意见,文责自负。