健脾化湿通络方药对3 449例风湿病患者终点事件影响的队列研究

2019-12-05方妍妍董文哲文建庭孙广瀚鲍丙溪

刘 健,方妍妍,董文哲,文建庭,孙广瀚,鲍丙溪

(1.安徽中医药大学第一附属医院,安徽 合肥 230031;2.安徽中医药大学研究生院,安徽 合肥 230012)

风湿病(包括类风湿关节炎、骨关节炎、强直性脊柱炎)是以侵犯全身多关节、肌肉和血管为特点,并可累及有关结缔组织的一类疾病,多属于炎症性疾病,并与自身免疫关系密切。其发病缓慢而不易显现,病程较长,现已证实其发病与遗传有关。风湿病对非甾体类抗炎药、糖皮质激素和免疫抑制剂有较好的缓解性反应。本团队对风湿病患者出院后进行电话随访,观察健脾化湿通络药的服用情况对终点事件发生的影响,整理安徽中医药大学第一附属医院风湿科临床常用方药,探讨健脾化湿通络方药与终点事件发生的相关性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 4 115例风湿病患者均来自安徽中医药大学第一附属医院2012年1月至2016年6月风湿科住院患者,其出院后以服用中医药治疗为主。将口服中成药及中药汤剂时间<28 d者定义为非暴露组,将口服中成药及中药汤剂时间≥28 d者定义为暴露组,其中>28 d、且≤90 d者为低暴露组,>90 d、且<180 d者为中暴露组,≥180 d者为高暴露组。

1.2 治疗药物 随访过程中记录患者药物应用情况。①基础用药:包括塞来昔布、来氟米特、沙利度胺、柳氮磺吡啶、甲氨蝶呤等。②出院后常用的中成药:新风胶囊、新癀片、黄芩清热除痹胶囊、雷公藤多苷片、杜仲壮骨丸、颈椎活血胶囊等。③中药汤剂:四妙散、独活寄生汤、身痛逐瘀汤、宣痹汤、桃红四物汤、二陈汤、防风汤等。

1.3 观察指标

1.3.1 一般情况 记录患者的年龄、性别等一般情况。

1.3.2 健脾化湿通络方药使用情况 记录健脾化湿通络方药的使用种类及服用时间。

1.3.3 终点事件 再发入院、手术治疗、关节外病变及全因死亡发生的时间及依据。

1.4 病案收集 设计《风湿病患者队列研究调查表》。参考《国际疾病分类应用指导手册》[1],最终锁定疾病检索代码。从安徽中医药大学第一附属医院病案管理系统中以“类风湿关节炎、骨关节炎、强直性脊柱炎”为检索对象检索所有病例。电话随访纳入患者方药应用情况和终点事件发生情况,填写《风湿病患者队列研究调查表》并录入安徽中医药大学第一附属医院研发的电子数据系统。

1.5 统计学方法 采用Epidata 3.02软件,建立风湿病患者队列研究数据库,录入并导出数据。统计中成药及中药汤剂的使用情况,并统计终点事件发生情况。采用SPSS 21.0软件分析各因素与终点事件的关系。P<0.05为差异有统计学意义。

1.6 伦理学要求 经安徽中医药大学第一附属医院伦理委员会批准后执行,全部纳入者均知情并签署知情同意书。

2 结果

纳入风湿病患者4 115例,随访成功3 449例,失访率16.18%(666/4 115)。其中男778例,女2 671例;年龄18~80岁,平均年龄(42.52±10.05)岁。随访期间高暴露组1 924例,平均年龄(40.98±11.02)岁;中暴露组517例,平均年龄(40.43±10.26)岁;低暴露组436例,平均年龄(42.15±10.92)岁;非暴露组572例,平均年龄(41.13±10.75)岁。

2.1 健脾化湿通络方药使用情况

2.1.1 中成药使用情况 随访成功的3 449例患者使用中成药的总频次为6 618次,包括10个品种,依次为新风胶囊1 235次(17.77%)、新癀片980次(14.1%)、黄芩清热除痹胶囊843次(12.13%)、雷公藤多苷片505次(7.27%)、杜仲壮骨丸422次(6.07%)、颈椎活血胶囊362次(5.21%)、其他2 271次(32.68%)。服用中成药时间为0.5~53个月,平均服用时间(10.12±12.71)个月。

2.1.2 中药汤剂 3 449例患者口服中药汤剂总频次为6 747次,共13种中药汤剂,使用频次为四妙散1 614次(23.92%)、独活寄生汤1 100次(16.3%)、身痛逐瘀汤909次(13.47%)、宣痹汤592次(8.77%)、桃红四物汤579次(8.58%)、二陈汤550次(8.15%)、防风汤223次(3.3%)、其他1 180次(17.49%)。服用时间为0.25~50个月,平均服用时间(7.93±11.88)个月。

2.1.3 各暴露组健脾化湿通络药应用频次 3 449例患者健脾化湿药共使用7 517次,其中非暴露组1 157次,低暴露组967次,中暴露组1 104次,高暴露组4 289次;祛风益肾药共使用3 478次,其中非暴露组518次,低暴露组459次,中暴露组545次,高暴露组1 956次;活血通络药共使用7 154次,其中非暴露组1 090次,低暴露组919次,中暴露组1 098次,高暴露组4 047次。

2.2 终点事件与健脾化湿通络方药治疗的相关性

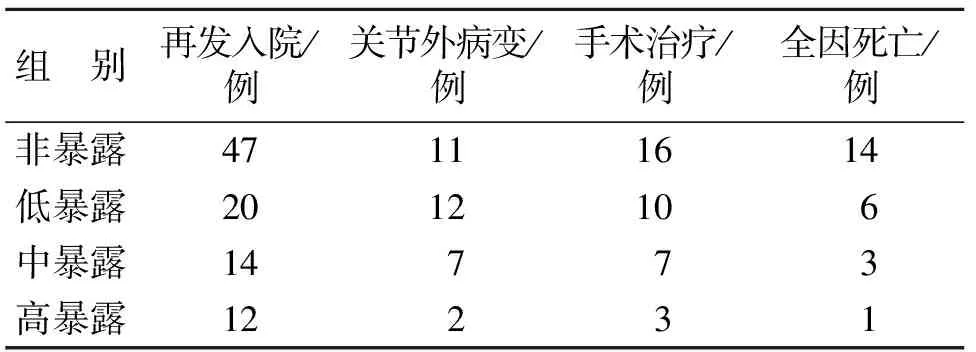

2.2.1 各暴露组终点事件发生情况 随访患者中终点事件共发生185例,其中非暴露组88例,低暴露组48例,中暴露组31例,高暴露组18例。各组终点事件发生情况见表1。

表1 各暴露组终点事件发生情况

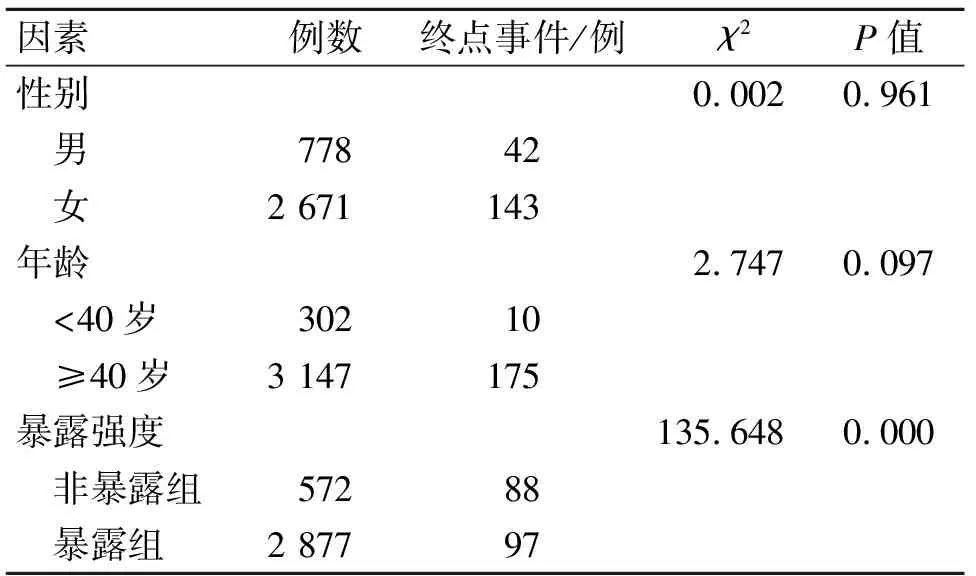

2.2.2 终点事件的发生情况 经χ2检验,风湿病患者性别、年龄与终点事件发生的差异无统计学意义(P>0.05),暴露强度与终点事件发生的差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 风湿病患者终点事件发生情况

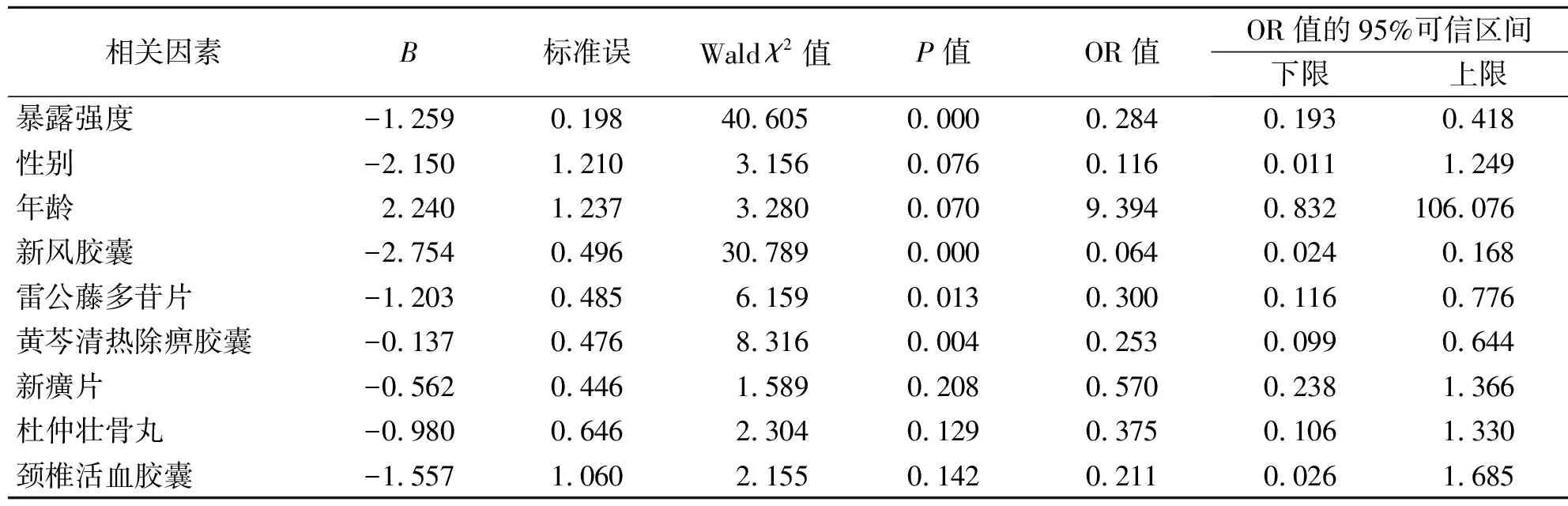

2.2.3 风湿病患者终点事件Logistic 回归分析 各因素赋值:年龄(<40岁、≥40岁的赋值分别为0、1),性别(0=男,1=女),暴露强度(0=非,1=低,2=中,3=高),新风胶囊(0=未服用,1=服用),雷公藤多苷片(0=未服用,1=服用),黄芩清热除痹胶囊(0=未服用,1=服用),新癀片(0=未服用,1=服用),杜仲壮骨丸(0=未服用,1=服用),颈椎活血胶囊(0=未服用,1=服用),终点事件(0=未发生,1=发生)。结果说明暴露强度、新风胶囊、雷公藤多苷片、黄芩清热除痹胶囊为终点事件的保护因素。见表3。

3 讨论

风湿病的典型症状为肌肉、筋骨、关节等部位酸痛或麻木、重着、屈伸不利,甚或关节肿大灼热等。中医学认为风、寒、湿、热聚而为痹,不通则痛。本病之发病,不外乎本虚标实,本虚体现在脾、肾,标实表现为湿热痰瘀。脾虚易内生湿邪,郁久化热,湿热胶着,病久成瘀。肾为先天之根,后天脾虚生化乏源,无以滋先天,再者久病及肾,致肾虚血瘀。痰瘀痹阻,复感风寒湿热发而为病。

针对风湿病的发病特点,笔者提出“从脾论痹”的中医特色疗法。团队前期研究表明,健脾单元疗法不仅能够改善风湿病患者的关节局部症状,降低实验室指标,而且能够控制风湿病患者的饮食摄入,提高生活质量。叶文芳等[2]运用健脾化湿通络疗法治疗30例强直性脊柱炎患者,总有效率高达93.3%。曹云祥等[3]采用健脾化湿通络药治疗类风湿关节炎患者,结果显示治疗组与对照组均无不良事件发生,治疗组疗效和心功能改善程度均优于对照组。刘健等[4]前期研究结果显示,健脾化湿通络药治疗类风湿关节炎患者后,总有效率可达90.0%,实验室指标、临床症状以及患者肺功能均改善。由此可说明,健脾化湿通络方药治疗类风湿关节炎较西医治疗具有明显的优势。文建庭等[5-6]前期随访类风湿关节炎患者终点事件结果表明,免疫炎症指标的升高是类风湿关节炎患者再发入院的暴露因素,而中医药干预强度可降低终点事件的发生率。研究表明,年龄、红细胞沉降率、血小板计数、免疫球蛋白G、α1-酸性糖蛋白均提升了患者再发入院的发生率,年龄增加了骨关节炎患者关节外病变的风险,超敏C反应蛋白增加了骨关节炎患者手术的风险。高暴露强度的中医药治疗亦可降低骨关节炎终点事件的发生风险。

表3 风湿病患者终点事件的Logistic回归分析

本团队根据多年临床经验研制出健脾化湿通络的代表药新风胶囊(皖药制 Z20050062),亦是本次研究过程中使用频次最高者,其组成药物包括黄芪、薏苡仁、蜈蚣、雷公藤,具有健脾化湿、活血通络作用[7]。黄芪益气健脾,薏苡仁除湿健脾,蜈蚣通络效力强,雷公藤可祛风活血通络[8],综合体现健脾化湿通络的功效,同时体现出标本兼治的原则。本团队前期大量实验研究显示,新风胶囊治疗风湿病的疗效显著[9-11]。本研究Logistic结果显示,健脾化湿通络代表药新风胶囊为风湿病的保护性因素,暴露强度亦为保护性因素。

本项队列研究表明,健脾化湿通络方药可降低风湿病患者终点事件的发生率,长期应用效果显著。队列研究是循证医学中重要的疗效评价方法,结果真实可靠[12]。队列研究在临床研究中的证据级别仅次于随机对照试验,其特点在于可评价复杂干预条件的结局、允许个体化治疗、易于评价结果等,在中医药研究工作中关注度逐渐升高[13]。队列研究的关键环节在于暴露的定义和测量[14]。此次研究虽采取大量措施避免失访偏倚,但由于随访时间长以及随访条件等客观因素的限制,且记录人员也存在个体差异,失访偏倚仍不可避免会出现。希冀后期研究者提高队列研究的质量,以提高中医药疗效的可信度。