一战时期的法国华文报刊和华工教育

2019-12-04◎罗睿

◎ 罗 睿

1916—1918年间,共有约14万中国劳工在英法两国招募下,前往一战西线从事危险繁重的战争辅助工作。华工的到达极大地补充了协约国紧缺的劳动力,成为一支重要力量,但同时也带来了如文化沟通、生活管理和权益维护等方面的诸多问题。在此情形下,一批中外有识之士自发参与了华工军团的服务和教育工作,而创办华文报刊便是其工作的重要形式之一。在这类面向华工的报刊中,影响较大的有《华工周报》《华工杂志》《旅欧杂志》等三种,它们兼具服务性、教育性和信息性,在价值取向上保持相当的一致性,在时间上相互接续,贯穿于华工在法的整个时段,为华工团乃至一战做出了很多贡献。因此,本文将对其做一整体性考察,以求进一步理解该时期旅法中国知识分子与华工的联系,正确把握其历史意义,并从中思考出版活动本身的社会功能和责任。

一、出版缘起和发展历程

一战期间,英法两国在华招募的劳工大多是首次踏出国门。初到欧洲,他们遇到不少困难:一是交流障碍。由于华工团的管理者皆是英法军官,且当时高水平翻译人员又很短缺,以致两方沟通极为不畅,时常引发误解和矛盾。如,有华工将英国人口中的“go”当成了辱骂人的“狗”,颇感气愤,拒绝配合工作,造成了华工与管理者间对抗的局面。二是他人偏见。对华工的歧视与压迫在劳工营内屡有发生,部分英法军官以偏概全地认为中国劳工素质低下、品行不端。一个英国军官在日记中写道:“这些苦力们没有一个会懂得感恩。你对他好,转身就被其忘掉,你对他稍有怠慢,他马上就露出獠牙。”三是恶习蔓延。旅法华工在品格上良莠不齐,一些人沾染了不良嗜好,其中,最严重的要属酗酒、赌博和嫖娼。这些陋习的传播,不仅严重毁坏了华工的形象,而且使他们健康受损、钱财散尽,成为华工营里的毒瘤。

在此背景下,出于爱国情怀和人道关怀,以中国知识分子为主的众多热心人士投身于华工团的服务工作中。一方面,他们到劳工营地担任翻译、开设培训班或组织华工开展文体活动,收效显著;另一方面,为了更好地提高华工的文化素质、丰富其精神生活、宣传健康的娱乐方式以改善华工团的面貌,他们在法国兴办了一批中文报刊,其中尤以《华工周报》《华工杂志》和《旅欧杂志》影响最深、贡献最大。

较早关注到华工问题的是《旅欧杂志》,它于1916年8月15日在法国图尔(Tours)创刊,到1918年3月停刊,共发行了27期,1919年又出版一期“巴黎和会”特刊,1928年复刊后仅发行了2期便停办了。该刊为半月刊,编辑主任先后为李石曾、蔡元培、褚民谊等人。除以上几人外,《旅欧杂志》的撰稿人尚有吴稚晖、张竞生、李寅恭等。此杂志是华法教育会的机关刊物,其最初的发行动机是促进勤工俭学运动。早在1908年,李石曾就开始在中国留学生中推动勤工俭学,1912年他与吴稚晖、张溥泉等人发起勤工俭学运动,致力于“兴尚俭乐学之风,而助其事之实行”。1916年,他们创立华法教育会,将“组织留法之工人教育”列为核心任务之一。随着中国劳工不断抵法,这些学人主动参与到华工的教育和服务工作中。因此,《旅欧杂志》在宣传勤工俭学之外刊登了大量面向华工的文章。同时,该杂志还致力于加强与旅欧华人的联系,其简章中所提出的“以交换旅欧同人之智识,乃传布西方文化于国内”宗旨在实践中得到了严格贯彻,故深受欢迎,影响颇大。可惜的是,该刊最终由于几位主编相继回国而停办。

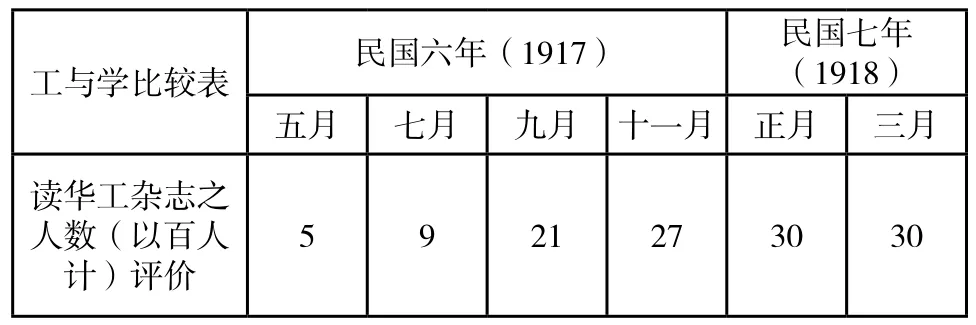

1917年1月10日《华工杂志》创刊,后于1920年12月停办,共发行49期,虽为半月刊,但因资金问题“有时竟一期亦不得发行也”。与《旅欧杂志》一样,《华工杂志》也由华法教育会所负责(“勤工俭学会”主办),主持者为齐云卿,李石曾、蔡元培、李宗侗等人为该刊撰写了不少文章。和《旅欧杂志》相异的是,考虑到华工群体的特殊性和华工营内矛盾的复杂性,《华工杂志》将旅法华工作为其首要受众和服务对象,是“华工的忠实朋友”,旨在向华工普及知识、教授语言。该杂志用白话文写作,大大地方便了劳工的阅读。《华工杂志》在发行之初销量极小,据当时的调查员李骏统计,1917年5月阅读《华工杂志》的华工人数仅占其总数的5%左右,而到11月这一数据就已上涨到27%左右(见表1)。再加之,华工中虽不识字者“十有八九”,但他们也可聚集起来,听人读报,故《华工杂志》的影响力要比统计数据高,是该时期华工的主要读物之一,对华工的知识增长和思想转变有促进作用。

表1 华工读《华工杂志》比例统计(1917-1918)

《驻法华工周报》(以下简称《华工周报》)1919年1月15日创刊,仅仅发行不到一年便停办,共出版45期,前17期主编为晏阳初,其离法后由傅若愚、陆士寅等人负责。《华工周报》的发起者为晏阳初,1918年,晏阳初从耶鲁大学毕业,旋即来到法国布洛涅(Boulogne)开始为华工提供服务。起初,其工作主要是为华工代写和代读信件。从中晏阳初察觉到,华工们虽文化水平普遍较低,但却十分聪慧热情,若能给予足够的教育和引导,日后也能为国家发展出力。因此,晏氏决定创办一份面向广大华工的教育性报纸,即《华工周报》。《华工周报》与前述两种报刊的区别有二:一是该报由留美中国学人所经营,二是它十分注重与工人的沟通和交流。在华工群体内《华工周报》的影响力比上述两种报刊更甚,在其发行的短短一年间,每期印数在万份以上,并被作为识字班的教材使用。后因经费不足,更名为《醒报》。1921年,随着报刊负责人相继归国,该报停办。《华工周报》不仅在华工智识教育上做出巨大贡献,也为晏阳初回国后的平民教育运动积累了重要经验。

可以看出,从1916年至1920年,在法国创办的三种华文报刊,皆以中国知识分子为主体,以服务华工及其他旅法华人为目的,在旨趣上有着一定的相似性。作为一种公益事业,它集中反映出中华同胞团结互助的传统与国际人道主义精神,也从侧面揭示了华工在法的生存困境,其影响和历史意义值得进一步探讨。

二、具体内容与价值取向

1.基础知识与道德准则

如上文所述,为华工办报的首要任务是加强华工教育,帮助华工克服文化障碍、走出生存困境。所以,三种报刊在内容安排上皆注重教育性和信息性,其内容取舍也折射出旅法华工的文化需求和生活状态。

一方面是普及基础知识。一战赴法中国劳工,大多未受过正规教育,文化程度低,这是他们饱受歧视和欺压的重要原因。为了改善这一情况,不论是《华工杂志》《华工周报》,还是《旅欧杂志》,都十分重视“开通华工的知识”。一是设置专门的栏目为华工讲解基本常识。如李宗侗的历史性小说《世界历史演义》在《华工杂志》上连载10余期,择要介绍了世界历史的发展过程。《华工周报》亦设有“欧战小史”栏目,生动叙述了一战的由来,同时还常刊登农业和科技等方面的知识,形式多样。而《旅欧杂志》则时常刊登名人传略和名人名言,以启发读者。考虑到华工群体的特殊性,这类文章力求浅显易懂。二是教授简单的外语知识。由于语言隔阂,华工总是处于一种“失语”状态,在工作中难以表达自己的诉求,在生活中出行极为不便。诚如一工人所言:“倘遇出外买物,苦不通言,有如聋哑……而工人以不通言语之故,无论如何冤抑,亦不能宣泄,困苦不堪言状。”为此,《华工杂志》《华工周报》都载有“法英中文对照表”,将常用中文的英法文表达方式依次列出,以供华工参照和学习,配合华工班的教学。三是报道中外大事。劳工的生活环境较为封闭,与外界联系少,消息闭塞,对国内局势和一战形势知之甚少。故几种报刊中都有“近事纪要”“欧美近闻”一类的栏目,报道与华工密切相关的国内外时事,帮助他们“睁眼看世界”。

另一方面是倡导正确价值观。如果说基础知识的普及体现了三种报刊在提高华工知识水平上的共识,那么价值观引导便彰显了它们改造华工乃至“强种强族”的大志向。总体上看,在价值观导向上其表现出同中有异的特征。相同之处有以下三点:一为宣扬爱国精神。初入法国,个别华工的不良行径,严重损害了华工团和国家形象。因此,晏阳初在《华工周报》上言辞恳切地劝告道:“各位同胞呀,若一个中国人在法国受了军赏荣牌,那我们中国人都算英雄豪杰了;若一个中国人在工厂码头上偷了罐头牛肉,那我们‘兴隆瓦’都是强盗匪徒了。”《华工杂志》也大声疾呼“个人之名誉不足惜,因个人而辱及国体则可惜!”。可以说,强调个人对于国家的责任是三者向华工传达的重要观念。二为提倡正确的道德品质。在华工营内,因部分劳工道德水平低,以至风气不佳,冲突频发。意识到这一问题,《华工周报》苦口教导华工要有爱、自律。《旅欧杂志》和《华工杂志》则登文分专题讲解“勿畏强而侮弱”“舍己为群”等品德的重要意义。实质上,这种道德观塑造在内在价值上与爱国精神的宣扬相统一。三为倡导健康的生活方式。华工价值观的重塑是一个渐进过程,剔除华工营里逐渐泛滥的恶习则是“当务之急”。这些报刊大量刊登了不良嗜好带来的危害,警醒华工“烟赌的事情实在是坏得很,若不快快改良,不但英国工党反对华工,各国的工党都要反对华工了”。《华工周报》上还创作有《戒烟歌》《戒酒歌》等脍炙人口的歌曲,鼓励华工戒掉陋习、积极参与体育运动,推广健康的生活方式。

当然,三种刊物在价值观的导向上也有相异之处,这种差异源自其立场的不同。《华工周报》多从“救国图存”的大处着眼,强调中国落后的缘故是“我们私心的人太多了”。因此,唯有“医心病”才能救国。与之相比,《华工杂志》则主要从小处出发,一直推崇“勤奋、节俭、学习”的人生态度,劝勉华工要勤俭节约、汲取新知、发奋工作,创造美好生活。《旅欧杂志》亦是推崇勤俭、好学之风,但因它是面向整个旅欧华人群体的,故内容涉及更广,观点更为多元化。

透过这些内容可看到,一战旅法华工所面临的多重困境,既来自于外部环境,又有其自身的原因。利用报刊教育华工,是知识分子为华工“解困”的一大手段。而在华工的教育上,这些报刊虽不全然相同,但其内在逻辑基本一致,即在提高知识水平的基础上,以爱国教育为核心,以道德教育和生活方式教育为路径,以帮助华工、强国强种为终极目标。

2.娱乐之资与华工境况

华工在法主要从事挖掘战壕、运送补给、修路以及清理战场等危险艰难的苦力劳动,生活单一,工作时间长,如英国的招工合同就明确规定工人“每星期作工七日”。在枯燥和紧张的劳作之余,他们能够用以休闲的时间十分短暂,且华工营内娱乐活动少。因此,读报就成了中国劳工们的重要消遣方式。故而,为了增强娱乐性和可读性,达到缓解精神压力、丰富文化生活的效果,这些报刊加入不少娱乐消遣性的内容。同时,它们还收集报道各地华工的生活状况和最新资讯,以便增进各方联系。

娱乐性内容主要有两种形式:一类是刊登各种新奇见闻,增进华工阅读的兴趣。《华工周报》设有“世界奇闻”栏目,专事报道各种千奇百怪的内容,还会刊登一些漫画和笑话。《旅欧杂志》每期都会载有数张照片,题材从名人名迹、战争场景到日常生活等,涉及面十分广泛。还会刊登各种寓言故事和小说,用来说明深刻道理,颇能起到寓教于乐的作用。相对而言,《华工杂志》的内容比前两者严肃,除了一些照片和名人事迹以外少有娱乐性内容。另一类是与劳工间的互动交流,鼓励他们思考与创作。《华工周报》在这方面开展得最为出色,在创刊之初晏阳初就鼓励华工道:“本刊工作人员知道,你们当中许多人擅长写作。如果我们想实现我们的目标,即增长知识,修炼品行,我们需要你们的参与。”此后,他组织了多次征文比赛,大都围绕国家发展和劳工出国的损益等主题,引发了华工的踊跃投稿,突显出华工对“发声”的渴求。华工所作文章颇有见地,竟不比知识分子逊色多少,从中可体会到他们对国家前途的深思,使晏阳初大为惊喜。该刊物还组织了猜字谜等喜闻乐见的活动,意在丰富华工的业余生活。《华工杂志》也会刊登读者来信和工人谈话录一类的文章,但并不常见,而《旅欧杂志》则没有这方面内容。不难发现,这些面向华工的杂志,其娱乐性往往也与教育紧密联系,服务于其教育目标。

除此以外,这些杂志还会刊载有关华工的重要信息,揭露华工生态。华工抵达法国之前,《旅欧杂志》就开始了跟踪报道,在其发行的第一期中便告知各界华工即将来法,并强调英法招募华工最重要的条件应该是:工价与法国人平等;所招华工应有知识而无恶习;招工之人不经手工价;设立华工教育学校。然而,这些要求最终大多未能落实。《华工周报》对这一群体的报道更为具体,它设有“华工近况”栏目,提供各地华工最新动向,又设“华工最新报道”栏目,刊登寻人启事、讣告、运动赛事及好人好事等内容。这些内容,在微观层面上展现了华工日常生活的面貌,说明了华工营内的生活虽困苦,但仍是井然有序的。《华工杂志》也非常关心同胞在法国的遭遇,它不仅刊登华工新闻,而且屡次为华工的遭遇辩护,如该杂志所登载的《 李石曾先生关于华工问题之谈话》一文痛批在华招工的惠民公司“纯是一种营利性质,对待工人虽视猪仔……施卑劣之竞争手段”。可以说,对英法管理者的控诉,进一步表明了华工所受苦难。其还邀请华工描写本营地内的状况,给各方关心华工的人士提供最新消息。三种报刊对华工境况的报道,互为补充和参照,共同构筑了赴法华工生活、工作状态的“全景式”视角,时至今日,仍是该领域研究的重要史料。

总体来说,一战时法国出版的华文报刊在内容上反映出旅法华工接受智识教育和丰富精神生活的需求。其价值取向相近,但风格各异。细言之,其中《华工周报》属“朋友式”报刊,其内容相对生动活泼,与工人互动密切,言辞较为温和,以劝说、鼓励的姿态为主。而《华工杂志》为“家长式”类型,它较为严肃和恳切,内容比较单一,所刊文章多警戒和劝勉性内容。《旅欧杂志》则为“旁观式”,它虽对华工多有关注,但与华工之间沟通甚少,而且该杂志用文言文,将很多文化程度不高的华工读者拒之门外。然而,殊途同归,不论是《华工周报》《华工杂志》还是《旅欧杂志》,都是以唤起华工对国家和民族之责任感贯穿始终,在内容上几乎都是围绕该主题展开的。

三、主要影响与未竟事业

作为战时旅法华工接受教育和丰富业余生活的重要来源,《华工周报》《华工杂志》《旅欧杂志》三种报刊在华工营乃至一战中都扮演着重要角色。从华工方面来说,它们在潜移默化中改变了一部分中国劳工的价值观和思维方式,在整体上提高了华工的文化素质,将华工团体牢固和紧密地联结起来。从战争方面来说,它们有益于稳定华工情绪、激昂华工斗志,从而提高了华工的工作效率,间接为协约国胜利做出了贡献。具体而言,其影响有以下几点:

1.唤起爱国精神,激发民族意识

英法两国在华招募的苦力,大多为农民,在赴法之前,他们对外面的世界知之甚少,也不关心,其加入劳工团的主要目的是缓解经济压力或谋求更好的出路。入法之前,这群长期生活在社会底层的劳苦民众,对国家和民族之认知十分浅薄,更谈不上爱国。然而,在异国他乡的土地上,他们第一次切身感受到国家荣辱与个人之间的联系,逐渐萌发出强种强国的责任意识,并将这种对国家的认同感和归属感践行到自己的现实活动中。

前文已提到,面向华工的报刊都自觉视爱国教育为己任,在言传中改变了华工的家国观。其中,最为突出的是其推动了华工民族意识的觉醒和爱国精神的生发。正如梁启超所言:“凡遇一他族而立刻有‘我中国人’之一观念浮于其脑际者,此人即中华民族之一员也。”亲身感受西方文化以后,华工对“中国人”这一身份的认知更加明确,而报刊的积极引导,则使这种认知迅速凝结成强烈的家国情怀。1919年,《华工周报》曾向广大华工征文,鼓励他们表达对自身和国家关系的理解,有华工撰文叹道:“现在和平会竟将中华天朝大国名目取消,列在末尾,并不准我国有发言权。华工从此看出淘汰激励,如梦方醒,就发起了强国爱国心;若不来法国,恐怕仍在中国做梦。”另一个例子是,1917年《华工杂志》上记载了几个华工在咖啡馆里的谈话,他们说道:“我们得了机会到外国来,就应该研究研究,将来回到中国去,也就可以渐渐改良起来,使我们的工业一天发达一天。”华工能够有此认识,有两个必不可少的条件:一是对当时的世界局势有所了解,二是充分意识到个人对国家的责任。这两个条件的形成,在很大程度上得益于报刊对历史和时事的讲解,及其对个人应将国家荣辱系于自身行为的价值观的宣扬。

同时,在这些报刊一次次地劝告和提醒之下,华工自觉将民族意识和爱国精神内化到自己的行为之中。如,一战结束以后,在巴黎和会上列强将德国在山东的特权转给了日本,这一结果使得华工群情激愤,他们不仅撰写了大量文章表示抗议,而且有许多华工捐出自己的积蓄以支持政府反侵略。更有愤怒的华工给陆徵祥送去一把手枪,并致书写道:“苟签字承诺日本之要求,请即以此枪自裁,否则吾辈必置尔於死地。”在日常生活中,华工也越发将自己的言行与国家荣辱相联系,他们中的许多人开始留心法国社会的可取之处,希望将先进的技术和文化带回国,而不再只是痴迷于对个人利益的追逐。归国以后,部分旅法华工迅速成为了新思想、新风尚的“布道者”。他们不仅将自己在法国的见闻传播给其他人,还带头抵制烟酒、缠足等不良风气,努力通过各种方式改造旧中国。1924年,《密勒氏评论报》报道了一位华工经多年努力研制成功一种机器,受到外国工程师认可的事迹。在谈到这项成就时,他强调自己不为赚取钱财,而是对《华工周报》传布经验、振兴中国呼吁的一种响应。这些报刊对华工的影响程度可见一斑。尤其值得深思的是,这场发生在“五四”前后的教育运动,在何种程度上改变了中国社会。正如中国学者徐国琦所指出的:第一次世界大战中旅法的14万华工,其身份不仅是受雇于协约国的苦力,还是“中国国际化进程的先驱”,他们利用自己在法国习得的知识推动了“中国的工业和其他现代产业的发展”,搭建了中西文明的桥梁。

2.增进文化知识、改善不良风气

读报是华工学习的重要方式,它与华工识字班等教育活动相互补充,极大地增进了华工的文化知识,同时,还在很大程度上遏制了不良嗜好的传播。

在华工团里,文盲率非常之高,据随行的翻译员顾杏乡记载:“回顾我华工,十之八九既不能阅读书报,又无正当娱乐之可言。”当时的官方调查档案也指出:“来法华工人品极为糅杂,要以年长失学者居大多数,此固无庸深讳者,而知书失识字者次之,受过国民教育者又次之,至中等或高等学校之学生则又寥若晨星矣!”该档案中强调报刊作为工人们自我学习仅有的资料,是必不可少的。有参与华工教育者曾回忆教华工识字的过程:“我对于他们的补习教育的办法,是每晚认识十个字。照此连续不懈,一月就能认识三百字,……二月后恰恰把一百二十句诗歌教完,他们便能看报了。每日散工后,人人捧张报纸读起来。”

实际上,工人读报是其提高和锻炼识字能力的最佳途径。有学者统计,华工刚抵达法国时文盲率高达80%以上,而通过两年的教授和训练,这一数据下降到了62%以下,甚至还有不少人学会了一些英语和法语。

工人不识字、没文化,所作所为不免“还嫌是极下等”,一旦有了知识便能为“高尚的功业”。报刊的另一功绩就是改善华工营的风气,帮助华工革除不良嗜好。在华工到法国之初,抽烟、酗酒、赌博、嫖娼之风十分盛行,造成了许多恶果,如华工在法国购买不到普通的黄烟,唯有高价购买雪茄纸卷烟来满足需要。饮酒也同样如此,法国人常喝的葡萄酒不符合他们的胃口,以致部分嗜酒劳工要花更多钱去购买高度酒。长此以往,一些华工每日辛苦劳作,却落得负债累累。赌博则时常引发华工间的争吵、斗殴、骚乱,《华工杂志》曾报道:“克鲁邹(Le Creusot)工厂内有华工五百多人,其中嗜好赌博的不少。前几日有某甲与同伴赌钱输了一千多佛郎,寻思无路,于是自萌短见,在工厂边旁小树林自缢身死。因为这事生出许多枝节来,工人中有与甲相好的,谓与甲赌钱的不公正,于是互相打架起来,伤了二人,打死一人云。”此类报道在各报刊上不少见。有英国军官在日记里写道:“一个中国人从来不会不知道怎样打发时间,只要一有机会他们就会开始赌博。”一些华工还染上嫖娼之好,尤其是在管理宽松的法募华工营内较常见。

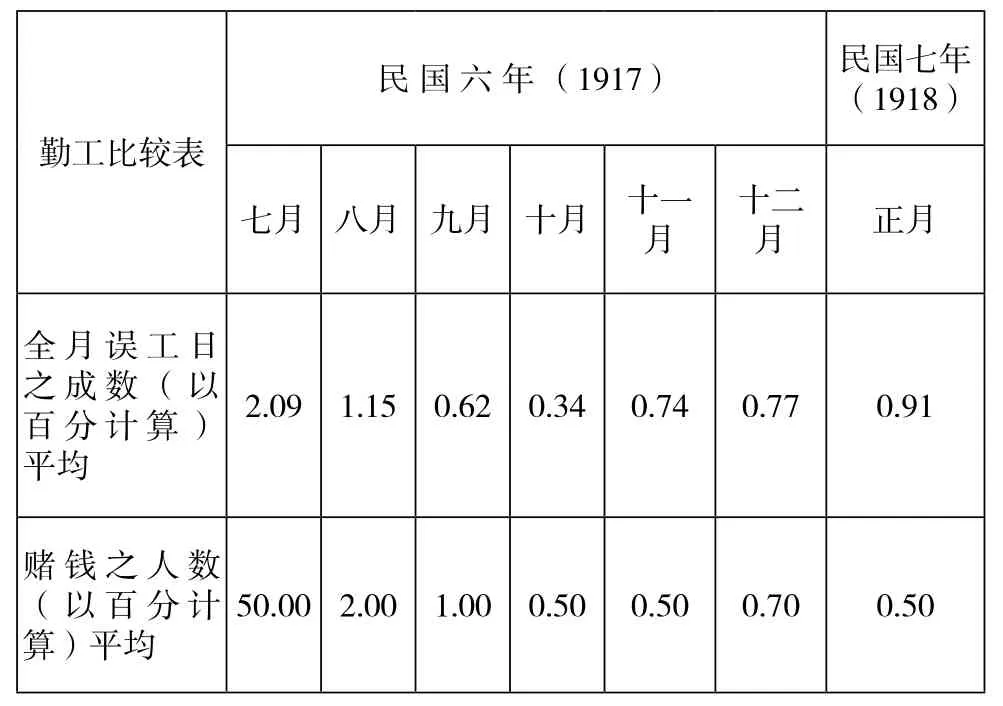

《华工周报》《华工杂志》《旅欧杂志》对烟酒、赌博和嫖娼的弊端进行了大量宣传,加之华工内部成立了“禁赌会”“准德会”“华工自治会”以及“中华工会”等自我监督、自我管理的组织,华工营的风气得到了扭转,很多人逐渐戒除不良嗜好(见表2)。华工们“非但知识得以增进,且生活亦感兴趣。对于赌博咸觉无益而乏味,竟收绝对不犯之效果,此亦提倡正当娱乐有以使然”。同时,由于恶习的减少,华工们的存款也大幅度增长。

表2 华工误工和赌博比例统计(1917-1918)

除以上影响外,这些报刊还在增进华工友谊、维护华工权益、丰富华工业余生活等方面做出了贡献,是旅法华工的良师益友。然而,这批旅法的中国精英知识分子及其所创办的报刊,并没能真正改变大多数华工的命运。一战结束后,华工们回到国内,许多人很快又陷入了贫困之中,一些落下残疾的劳工的境遇更加悲惨。一份调查了65位归国华工的报告显示,他们中有10人终身未娶。在战后的100年里,一战旅法华工军团被集体地选择性遗忘和边缘化。在法国,直到1998年,第一座华工纪念碑才在巴黎竖起,而在英国4万多座一战纪念碑中至今没有一座是属于华工的。在整个西方汗牛充栋的一战著述中,甚至找不到什么有关华工的研究。值得欣慰的是,近几年来,英、法两国的官方和民间开始重新审视一战华工团的贡献和地位,中西方学者也在大力推动旅法华工的史料搜集和研究工作。

结论

一战期间法国华文报刊的出版活动,是该时期在法中国知识分子教育实践活动的一部分,亦是他们改造国民“实验”的主要手段。从中获得知识和启发的不只是十几万华工,也包括创办和经营报刊的中国学人们,在异地他乡,他们历经了一次思想启蒙运动。

五四运动之前,中国底层百姓的民族意识还很模糊,他们大多在为生计发愁,无暇思考国家和民族的大计。一战期间,旅法华工正是当时中国底层民众的代表,迫于经济压力,他们背井离乡,来到危险的战场,从事着枯燥、繁重的苦力劳动。亲眼见识到中西方文化的巨大差异和战争的残酷,一些华工心中逐渐萌生出对国家和民族的强烈认同感和归属感。这种情感在报刊和其他形式教育的引导之下,凝结成了“活跃而自觉”的民族意识和爱国精神。深入探究几种面向华工的报刊可以发现,不论是知识教育还是道德教化,都在向华工传达维护国家荣誉、推动国家发展和强国强种的思想。可以说,这种努力在一定程度上取得了成功。

在此过程中,晏阳初、李石曾、吴稚晖、蒋廷黻等一众中国知识分子,也在教育实践中深受启发,对国民教育和国家前途有了新认识,更加坚定了自己的奋斗目标。如晏阳初在教育华工的过程中获得了两大发现:一是中国农民智力高、能力强,只是缺乏求学机会;二是中国知识分子竟没有察觉到自己的绝大多数同胞的“苦”与“力”。他认为是华工教育了自己,使自己了解了真正的中国,遂立下志向,回国后服务和教育广大底层同胞。李石曾也从华工身上的巨大潜力,看到了国家的未来,增强了其发展中国的信心。因此,与其说是中国知识分子教育了华工,不如说是知识分子与华工相互为师,完成了一次共同的精神升华。

总之,一战时期面向旅法华工的报刊出版活动,是特定时空背景下的一次教育实践,其对旅法中国学人与华工产生了深远影响。折射出中国知识分子对社会和民族的强烈责任感,以及中国劳动人民的进取心和智慧。同时,它也清晰地展现了出版活动在思想教育、文明建设和价值观导向等方面的重要作用和责任,对当代出版工作不无启发。

注释:

①⑪[40]MARK O.The Chinese Labour Corps[M].Beijing:Penguin Books China,2016:38,54,76.

②DARYL K.With the Chinks[M].London:John Lane Company,1919:41.

③本杂志特别广告[J].旅欧杂志,1916(1).

④[43]PAUL B. The Chinese Work Study Movement in France[J].The China Quarterly,1988(115):442-446,449-450.

⑤⑥[32][34]清华大学中共党史教研组,编.赴法勤工俭学运动史料·一册[M].北京:北京出版社,1979:169,757,273,273.

⑦杂志出版之缘起及简章[J].旅欧杂志,1916(1).

⑧⑲[31]陈三井,吕芳上,杨翠华,主编.欧战华工史料1912-1921[M].台北“:中央研究院”近代史研究所,1997:406,449,405.

⑨刊行本杂志的意思[J].华工杂志,1920(46).

⑩PETER C W.Caring Beyond National Borders:The YMCA and Chinese Laborers in World War I Europe[J].Church History,2009(2):336-349.

⑫李宜涯,王成勉.一份海外劳工报纸的诞生——《华工周报的构想、内容与意义》//马骊,编著.一战华工在法国[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2015:304.

⑬晏阳初.本报特告[N].华工周报,1919-1-15.

⑭旅欧华人近况[J].华工杂志,1917(11).

⑮宋恩荣,主编.晏阳初全集·第1卷·1919-1937[M].长沙:湖南教育出版社,1989:28.

⑯梅钧.个人与国家之关系[J].华工杂志,1919(33).

⑰[35]近事纪要[J].华工杂志,1917(5).

⑱㉑[41]吴相湘.晏阳初传[M].长沙:岳麓书社,2001:24,24,28.

⑳晏阳初.注意注意[M]//马骊,编著.一战华工在法国.长春:吉林出版集团有限责任公司,2015:307.

㉒李石曾.李石曾先生关于华工问题之谈话[J].华工杂志,1917(11).

㉓[33][37][39]TA C. Chinese Migrations,With Special Reference to Labor Conditions[M]. D. C. Washington:Government Printing Of fi ce,1923:61,154,180,155.

㉔梁启超.饮冰室合集 之八[M].北京:中华书局,1989:2.

㉕傅省三.华工在法与祖国的损益[M]//吴相湘.晏阳初传.长沙:岳麓书社,2001:24.

㉖咖啡馆里谈话[J].华工杂志,1917(7).

[27][30]38]顾杏乡.欧战工作回忆录[M].上海:商务印书馆,1937:51,48,49.

[28]张建国.中国劳工与第一次世界大战[M].济南:山东大学出版社,2009:207.

[29]徐国琦.一战中的华工[M].上海:上海人民出版社,2014:233.

[36]A Neville,J Whymant.Chinese Coolie Songs[M].Cambridge:Cambridge University Press,1920:10.

[42]PEARL S B. Tell the People:Talks With JAMES YEN About the Mass Education Movement[M].New York:International Institute of Rural Reconstruction,1984:4.