为林逋卸妆

2019-12-02柯平

柯平

生卒问题(下)

皇佑元年,以发明印刷术与编年史著称的赵宋皇朝在找到新的假想敌南天王后,果断地让显赫一时的西夏国王元昊东平国王王则在上年(庆历八年)死去,双双退出历史舞台,并安排他们在同一时间死去,以便将资金人力集中在新的大型歷史剧《狄青大战侬智高》的投拍上。尽管布景道具什么的没怎么变动,其水还叫横江(《通鉴续编》皇祐元年:率众五千,沿江东下攻邕州横江寨,守将张日新等战死)。其山还叫横山(《倦游杂录》:皇祐末,洞贼侬智高陷横山塞)。估计也就服饰方面有点不同吧,比如发髻之时新样式,或冲天寇的2.0版之类。剧情亦无出新,不过炒炒冷饭,据首位为林逋立传的曾南丰说:“窃闻侬智高未反时,已夺邕邑地而有之。皇佑四年智高出横山,略其寨人,因其仓库而大赈之”(曾巩集《与孙司封书》),怎么看也像是对西夏人天圣六年陷甘州,明道二年攻夏州之复制式改写。甚至包括剧中的正派主角即男一号,所谓正史都说是狄将军,而前不久谪守巴陵郡筑岳阳楼的滕子京却说是孙将军,即慈溪孙氏先祖孙沔,有所著《孙威敏征南录》为证。出征前向皇帝辞行,君臣有对话云“上惊其语,注目谓之曰:‘昔黄巢以二千人过岭,莫能制之者。公曰:‘明朝虽非唐季之比,过虑庸何伤?是日,公出宿国门外,遂行”。称本朝不曰‘宋而曰‘明,让人大开眼界,但这个用作地望的‘明字固然惊人,应该还不是最狠的,平定叛乱收复失地后所记“郡城惟三门,公新作北门,号曰“归仁门”,使向阙(朝皇城方向),示其有归怀之意。及辟土乃得旧址,众服公识。”才真正让人眼珠子掉下来。旧址者何?故吴越国北郭门也,俗称朝天门。具体有些什么特色,可以请生平热心为明州堇荼作推介的茶学大师蔡襄来解释,因重修后那块碑就是他写的:“昔钱氏依山阜,以为治所,而双门置悬,木锢金铁,用为敌备”(《重建州治双门记》)。位置在哪里,又有《咸淳临安志》称:“府治旧在凤凰山之右,自唐为治所。子城南曰通越门,北曰双门,吴越王钱氏造。国朝至和元年(1054)郡守孙沔重建,蔡端明襄撰记并书,刻石于门之右。中兴驻跸,因以为行宫。”即为后来大名鼎鼎的南宋皇城大内。而孙沔平叛乱与任杭守的时间关系,蔡某文章里亦有明确表示:“公定邕广(邕州广州)大寇,还请莅杭。”而按他家乡的《宝庆四明志》,当为“寇平,沔还,迁给事中,仁宗解所御宝带赐之。请知杭州,行至南京,召为枢密副使。其年契丹使来请观太庙乐,沔建议折之(下略)”,就是说一直在京任职才是。至于这个邕字的意思,它与甾字的关系,以及为什么《正字通》说“邕雍雝壅,古俱通用”,除了原先藏在大梅山鹊巢里的那团佛罗髻发可能知道,可惜后来也失踪了。看来号称科技强大的宋朝没能发明互联网是对的,不然微信圈里每天不知又要增添多少假新闻。

不过当初的杭州(按正规称呼当作余杭郡)热闹是热闹,在蔡襄的老师兼连襟凌景阳眼里,却是另一番截然不同的风景。或者说,并非五彩缤纷的历史烟火,而是赏心悦目的艺术景观。这位太宗淳化年间的明州太守(厉鹗《宋诗纪事》称镇国军节度使,就是负责潼关防守的),时人眼里的书艺大家,当时正和一位名气比他更大的朋友即诗僧文莹去江边东津寺随喜,无意中发现僧舍壁上有一段凄怆而感人的文字,不仅笔墨出色,熠熠如神,更吸引人的是内容所传递的复杂信息,于是同行的文莹就把此事记入了他那本著名的《湘山野录》里。可惜此书干货实在太多,因而命运不佳,后来沦为典型的三无产品(无作者清晰身世,无版本流传次序,无明确卷数),虽然号称神宗熙宁年间就已成书,但据李焘在《续资治通鉴长编》里透露,徽宗崇宁二年曾被朝廷宣布为禁书,惨遭焚毁之厄,这显然是因为著名悬疑片《烛影斧声》影响力太大的缘故,有关太祖极有可能为其弟太宗干掉的秘密,当初就是他在书里最先爆的料。但既已动用国家力量赶尽杀绝,李某在书里却又能随便引用,也真是乱得可以。不过有一点可以肯定,现在我们所能看到的那些版本,全是清朝人手里鼓捣出来的东西,因此,碰到关键地方文字有些怪异,语义有些含混,那是有人要让你见识大名鼎鼎的《躺尸剑法》威力的缘故,也完全可以理解。包括魏泰在《临汉隐居诗话》里说他“尤能诗,其词句飘逸,尤长古风,其可喜者不可概举。有《渚宫集》两卷,郑獬为之序行于世,可见也。”现在也只能是“不可见也。”

“余顷与凌叔华郎中景阳登襄阳东津寺阁,凌,博雅君子也,蔡君谟、吴春卿皆昔师之,素称翰墨之妙。时寺阁有旧题二十九字在壁者,字可三寸余,其体类颜而逸,势格清美,无一点俗气。其语数句又简而有法,云:杨孜,襄阳人,少以词学名于时。惜哉不归,今死矣,遗其亲于尺土之下。悲夫!止吾二人者,徘徊玩之,不忍去。恨不知写者为谁?又不知所题之事。后诘之于襄人,乃杨庶几学士,死数载,弃双亲之殡在香严界佛舍中,已廿年。”(《湘山野录》卷中,此按今人标点,不足为据)

毫无疑问,此文的关键自然是从壁间抄录下来的那段原文,这谁都知道。问题的是里面竟然藏有两个版本,而且字数相同,不多不少都是二十九字,实非事先所能想象。与其说是古人不用标点的豪爽作风给后人带来的麻烦,不如说更像是有人精心设计的结果。如果用英文AB来加以区别,“杨孜,襄阳人,少以词学名于时。惜哉不归,今死矣,遗其亲于尺土之下。悲夫”!这是A版的廿九字。“惜哉不归,今死矣,遗其亲于尺土之下。悲夫!止吾二人者徘徊,玩之不忍去。”这是B版的廿九字。其中那个是真的,哪里是假的,从表面看似乎有一定难度。今人标注本即以A版为是,可见它具有相当的欺骗性。实际上前者类同梦呓,语无伦次,基本不懂他在说什么;后者是心灵独白,语意完整,情感沉痛。如果纯粹从文学角度分析则前劣后佳,高下更可立判。何况后面还有一只不小心露出的马脚,即“恨不知写者为谁”这一句,实际上相当于已把前面那个版本否认了。要知道姓杨的可是那个年代里最轰动的一件杀人案的主犯(娶娼为妻,以双双殉情为名,骗取女方仰药后扬长而去,详张师正《倦游杂录》诡谋杀娼条),天下几无人不知。既有他的大名冠之于前,就不会再有如此愚蠢的一问。更大的疑问是,杨杀妻之事发生在仁宗嘉祐六年(1061)中进士以后,任学士则年代更晚,作为西夏战事朝中主和派领袖吴春卿(即吴育,前述主张接受元吴改祭要求者)的老师,太宗淳化年间(990)即已任明州太守的凌景阳,除非像陈搏林逋那样活到一百多岁,否则绝对不可能看到。因此,真正值得信赖的版本当为B版,事件的真实性也毋庸置疑,值得下这么大心血进行修理的东西,只怕想假也假不了。不过部分文字已遭咸猪手非礼是可以肯定的,以文义和常识推演之,真正的《唐诗剑谱》应该如下所示(以括弧内文字为准),而时间方面的推断则必定发生在庆历年间:

“余顷与凌叔华郎中景阳,登襄阳(庐陵)东津寺阁。凌,博雅君子也,蔡君谟、吴春卿皆昔师之,素称翰墨之妙。时寺阁有旧题二十九字在壁者,字可三寸余,其体类颜而逸,势格清美,无一点俗气。其(旁)语数句又简而有法,云杨孜襄阳(客居庐陵)人,少以词学名于时。‘惜哉不归,今死矣,遗其亲于尺土之下。悲夫!止吾二(一)人,者(日)徘徊,玩(思)之不忍去。恨不知写者为谁?又不知所题之事。后诘之于襄(庐)人,乃杨庶几学士(林君复处士),死(守)数载,弃双(其)亲之殡在香严界佛舍,中已廿年(寺已没水)。”

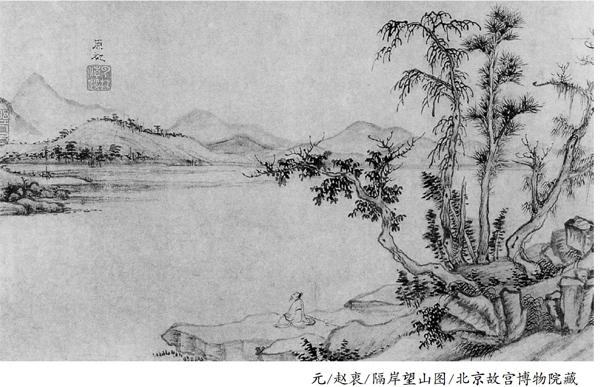

大约也就是从这时候开始,另一个名头响当当的人物已经化装停当,马上就要闪亮登台。如果用电影手段来表现,画面应该是这样的:重山复水,古道斜阳,杜鹃声声催人不如归去,一个饱经沧桑的老者走在返乡的路上,途中尚忍不住一次次转过身来向后眺望,因那里山脚的湖水之下,葬有他永久的伤痛,“遗其亲于尺土之下”也,而“尺土”正是对京兆逸翁爱子死后“瘗于西垒之垠”这个“瘗”字的准确形容,俗称草葬或薄敛。等到镜头切换,焦距拉近,出现在我们面前的已是一位名叫嵩和尚的明教大师,僧袍布鞋,神采奕奕,自称东山沙门契嵩,居庐山多年后来到浙江,“白云人间来。不染飞埃色。遥烁太阳辉。万态情何极”,这是明州阿育王寺长老大觉禅师对他精神形象的描绘,而自署江西沙门晓莹在《罗湖野录》里为我们勾勒的晚年大致行踪是:“师自东来,始居处无常,晚居余杭之佛日山,退老于灵峰永安精舍。”另一位后世崇拜者即出版他遗著的守端曾去那里寻访遗迹,“诣师故居永安精舍之后岭端,蒙雪霜,排榛莽。于所藏阇维不坏之五相舍利小石塔前,恭备香羞茗烛等,作礼以供焉。因抽鄙思,为五言古诗凡一百韵”,其中云“宴坐君无何。遗偈见敦饰。大梅鼯鼠声。匪我相囚福”,进一步确认寺庙所在地即为梅山,而且坟塔也在那里(以上引文均见《镡津文集》卷十九附录诸师著述)。而他自己此前接到大觉告知将住持阿育王寺的来信后,在回信中称“窃聆俯从众命,临镇弊山祖席,增光吾道”,哪怕“敝山”出于某种无奈被不打诳语的出家人诳语为“弊山”,也难以遮蔽他拥有正宗明州户籍的事实。敝山者,敝乡之山也,这没文化的人也知道,而有文化的史臣却非要说他是广西藤州人,并且四百年后还要安排王阳明到那里去平叛乱,也够辛苦的。包括对杭州的地方志来说,这可能也是个麻烦事,因跟林逋一样,此人也被说成是西湖文化品牌,鉴于他皇帝亲赐明教大师、著作入藏皇家图书馆的显赫身份,好客的当地人民不仅非要留下他,而且还要请他住在灵隐寺里,觉得只有这样才够得上他的身份和气派,至少现在留下来的主流文献都是这么写的。与其说是后人附庸风雅,进而造假篡改,我更愿相信是这所满清皇帝钟情的寺庙来头实在太大,因此无论皇家史官还是地方文人,只要写到灵峰、灵山这类字眼时,很容易就会习惯性地誤成是灵隐。其中下笔谨慎者自然也有,迫于权力的压力,只好尽量想办法在二者之间进行变通或平衡,于是就出现了一些很能体现个人特色、丰富多彩的表述,如《宗统编年》所谓“杭州灵隐永安兰若传法赐紫禅师契嵩”,或《湘山野录》所谓“吾友契嵩师熙宁四年没于余杭灵隐山翠微堂”之类,堪为历史上解决主旋律与多样化关系的典范。

一件突如其来且不可思议的事情,简直让人有些难以接受,但真相可能确实如此,有许多微妙而意味深长的迹象,单独看待或许不算什么,但如果结合起来观察,就会发现两者之间实际上一直有着相当紧密的关联。比如史称契嵩为聪和尚弟子,实即慈云遵式,为老师写墓志称“慈云聪哲,志识坚明”,实际上已隐约透露,不过限于正史,不肯明说罢了。而契嵩之真身林逋同样如此,《和酬天竺慈云大师》诗称“林表飞来色,犹惭久卜邻。”又有《送慈师北游》诗称“知师一枕清秋梦,多为林间放鹤天”俱堪为证。包括他以鸟巢为庐的作派,实际上也是对其师的模仿。再比如庆历年间的闭户著书,一个以佛之五戒通儒之五常,着《辅教编》和《传法正宗记》,一个嗟叹“遗编坐(著)罢披三豕”(《病中二首之二》),“闲掩遗编苦堪恨,不并香草入离骚”(《蝶》),虽然后者林逋没有透露书的具体内容,但期望能为世人所知,以广流传的心愿跃然纸上,于是就有了前者皇祐年间抱书至阙上献,获仁宗嘉奖,朝臣欧阳修韩魏公等广为延誉的一番特殊经历,其间的因果关系十分明显。

但相比他的夫子自道,即在写给离任杭州太守祖无择信中一不小心自称“某山林逋”,所有的这些都已变得不再重要,此信今存《镡津文集》卷九,自元初镌版行世至今,它一直就在那里,在以后的重版中也未见有任何变动,甚至包括四库版在内,但这并非因馆臣心慈手软或一时疏忽,而是有其它各种版本流传世上,无法一一销毁,因而不敢妄为罢了。同时古文不设句读、一字多义的特色,也让那些知识产权的掌控者们有侥幸之心,万一出了什么问题,也有转圜、强解的余地,如在拥有余、予、吾、不侫、在下等第一人称梯队后,还要让某字也成为其中的一员,即为宋人的特色。信的全文是这样的:

“某启:此者伏审知府龙图罢镇名藩,即日趋诏归阙,行舟首路。某山林逋,病不能远郊驰送,徒增黯恋。仁德慺慺,奉此咨露。伏惟台慈念察。”(此据日本米泽文库所藏元至元十九年(福州)东禅大藏等觉禅寺刊本《与祖龙图罢任杭州》)

许多年前,当我第一次看到此信时,很自然的反应就是以为自己的眼睛出了问题,在去洗了一把冷水脸后回到书桌前,发现眼前的文字依然如此,没有任何变化,才认识到事情的严重性。当然也考虑过是否有其它的可能,比如字讹、印刷错误之类,毕竟那时毕昇之徒发明的活字排版术才问世不久,偶有差误也可以理解,但随后从当事双方文集获得的其它信息,令我很快消除了这一保守的念头。即以此信当初的递交方式而论,在没有手机发送和快递上门的年代,通过国家驿站邮递为一般人的首选,而写信人(林逋或契嵩)当初采用的方法或许更简便,即由一位任钱唐县令的好友关某代劳,只要交给他就行了。今天你在《镡津文集》里读到这样的文字,如“昔年尝以其书曰《辅教编》,因关主簿景仁投于下执事者”(《再上韩相公书》),或“谨以其所著辅教编一部三册印者,又以皇极论一首写本者,仰托关主簿投诸下执事者”(《上富相公书》);然后再与收信方祖无择《祖龙学文集》里的相关作品印证,如《赴任南康将经九江游二林先寄交代关屯田》里的“平生山水有心期,今得军麾慰所思。我欲因行访莲社,君应未讶过瓜时”,或《交代屯田,惠书问,纸尾批示:若就江州至军,兼可腹背游览庐阜,因成拙句,且答佳意》里的“庐山在境好行春,犹恨奇峰半属邻。腹背遍游烦示谕,即当先谒乐天真”,就会明白不仅此信的真实性可以信赖,而且采用的同样也是由关某转交的方法。此信的关键除了坦承自己就是林逋外,某山的“某”字为“梅”之别书,也是古人的共识,从出土金文图形来看,木上结一个果实,正是梅之象形。而字从甘木,除了说明元昊天圣六年攻陷的甘陵即为宁海西湖之上的梅山,其它还能说明什么?如果《山海经》“有不死之国,阿姓,甘木是食。郭璞注:甘木卽不死树”的棒喝还不够让人醒悟,我们宁波晚清的红学大师姚夔也很愿意站出来作证,他之所以自号大某山民,正是因为名字叫姚梅伯的缘故。另信末虽然没有署明写作年月,但考之《乾道临安志》残本郡守:“治平四年(1067)十月丁未以右司郎中知郑州祖无择为右谏议大夫加龙图阁学士知杭州”,接任的郑獬就是上述写《甘陵谣》的那位,熙宁二年(1069)五月到任,可知祖的离杭即此信写作时间当为此时。

还有更多的事件和细节不断浮现,以此时无声胜有声的方式,继续演绎着两人关系的默契与吊诡,不止于‘你中有我,我中有你,简直就是‘你就是我,我就是你。徐复当年的赠诗《同林逋宿中峰次韵》,在《和靖先生诗集》里曾反复寻找回赠之作,没有结果,没想到这首题为《寄语冲晦》的诗,原来躲在《镡津文集》里,难怪找不到了。前者称:“盥栉从朝嬾,论交慰昔贤。寒花隐乱草,老木插飞烟。听雨夜床冷,弹琴秋叶前。临高问往事,历历是何年。”后者答:“年老相看眼倍青。念君诗思苦劳形。人间更有无穷感。好把禅关护性灵。”一唱一和,诗情摇曳有致,内容亦颇关联。叶梦得《避暑录话》湖上有两处士的记述,以及施德操《北窗炙輠录》两处士之庐正夹湖相望。而和靖之室隐见于烟云杳霭之间的补充,一向为后世研究者所冷落,受到不公正对待,原因是此事的时间背景当在庆历皇祐间,而按主流文献那时林逋死去已有二十年,人鬼相交,信奉正史的专家不屑一顾可以理解。这次也在《镡津文集》找到确凿的证据,即卷十八的《山游唱和诗》七十八首,前有小序曰:“此与杨公济晤冲晦山游唱和诗,今总编于此,贵后贤披览,以见一时文会之清胜焉,东山沙门契嵩上。”杨公济即杨蟠,北宋杭州首席文化发言人,号称著有《钱塘百咏》,地方志写到任何古迹时,都要把他请出来以诗为证的;而‘晤冲晦不是会见冲晦的意思,而是‘徐冲晦之伪书。因作者有明确说明,三人的相交是源于“始,公济视潜子《山中值雪诗》,爱其孤与独往,谓潇洒有古人风,遂浩然率冲晦,袖诗寻之”(契嵩《山游唱和诗集后叙》)。就是说当初不是他和杨去访徐复,而是杨携徐主动前来访他,根本不存在“与杨公济晤冲晦”一说。而文义不通的“孤与独往”四字里,藏有他生平最关键的秘密,实“孤屿独住”之伪也,后世所谓隐居杭州孤山二十年,足不入城市的“信史”,就是这么炼成的。”同样耐人寻味的是,这个“晤冲晦”在下文又被写作‘彼上人冲晦、又摇身一变而为‘钱湖草堂沙门惟晤,最后以‘惟晤为固定称呼。通过如此一番手脚,如同从西湖处士林逋身上分解出东山沙门契嵩,他的好友徐上人冲晦也终于成功地从一位变成两位。至于草堂所在的钱湖到底指钱塘还是东钱湖,所谓契嵩的本相又是如何一番模样,看看唱和诗第九首徐复笔下的“盘石谁堆补缺岸。老松自倒成危梁”,第十四首徐复笔下的“诗会未由陪帝戚。心随云鸟入城飞”,或许就会明白。老松成梁即逋自称之“独树为桥小结庐”,帝戚的意思就用不到解释了吧。

跟高僧梵才的一番笔墨交往同样如此,但观赏性可能更强,因一个是马甲,另一个也是马甲,基本属于类似民国皮影戏那样的高超玩法,让人在惊心动魄、眼花缭乱之余,忍不住想跑到后台去看个究竟。如果要说有什么区别,前者至死不露真相,《佛祖统记》《释氏稽古录》等重要僧史均无此人记录,享名于仁宗朝。久居京城后归老天台安隐堂时,曾掀起过一个不小的文学高潮,以诗文赠行者的名单从朝中大臣到文坛名流不下数十人。后者则真身幻身,本名化名轮番上场。今存《镡津文集》卷十一有《送梵才吉师还天台歌叙》,署名契嵩,内称“台山凌虚兮。气象淑清。宜真赏适兮。休顾浮名”。等老和尚在那里住定后写信寄诗来,回复时用的又是林逋了,这就是暗藏在南宋所编《五百家播芳大全文粹》里、知者甚少的那件《与梵才大师帖》。信中他是这么写的:“累日前辱恵长韵一章,并出示古律诗一集共百余篇。某累年弃去,笔墨忽忽,惟省心腑间(省心录存),如未知有诗雅之趣。一得上人髙句之辱,良用叹服,虽病且慵,读之三四过而不欲已。然‘殊喜见古调者,岂仆向之所尚,或泥于古耶?且天台不独甲于东南,实为天下之胜。千峰万壑,山水重深,云霞猿鸟之清絶,髙木秀草之环竒。复居其间作髙僧,能用声诗写状其融结之精妙,以内适我真常之性,其为乐可量耶?风霜揺落,园卉加芜,独坐虚斋,颇觉岑寂。然不饮酒茹荤,亦复罕睡。庻时接清谈,啜佳茗,以为慰慕也?”用最通俗的语言来解读,一个从西山重返东山,在旧居虚白斋里节欲守真,安度晚年;一个从东山重返西山,在那里洞壁看到老友的旧诗,写信来索观新作,而后者告诉他说,很长时间没写诗了,除了一本语录体文字《省心录》,其余时间都致力于佛典。需要强调的是,此信向无研究者提及,实为破解林氏生平之利器。除了可争回被四库馆臣剥夺的《省心录》著作权,还有梅圣俞诗序说的诗写成后‘就辄弃之的习惯,也在他的自述里获得了证实。

接下来要登场的是杨适,北宋明州大儒,著名的庆历五先生中的打头人物。不过在宋末王应麟将他们隆重推出来以前,无论当地或外界还真没多少人知道。其事迹最早见之《宝庆四明志》人物卷,在一个两百字的简短小传云,将他不俗的一生总结为“字韩道,慈溪人。明律历,晓兵法。隐居大隐山,以文学行义闻于乡,里人皆不敢道其姓名,以先生目之。仁宗皇帝访天下遗逸,知州事鲍轲以名闻,赐粟帛。嘉祐六年知州事钱公辅又表奏适高节,授将仕郎试太学助教。州遣从事躬捧诏书具袍笏舆从,以礼起之。辞不受。年七十余没,葬大隐山。县令林叔豹为立碑祠于学(原注:出旧志)。”没什么干货不说,如果把‘字韩道改成‘字君复,还以为是《宋史林逋传》的简本。果然,在后来补充了部分细节的王深宁《四明文献集》升级版中,不但和靖先生真的出现了,而且身世方面也越来越像:“先生治经,不守章句。黜浮屠老子之说。歌诗卓越超迈。容仪甚伟,衣冠俨如。始友(名)钱塘林逋,后与同郡王致、杜醇结交,后进莫不师之。退处四十年,德行益高,名闻京师。”最后在皇帝诏州郡舆从迎之、先生辞不受的后面,还有清清楚楚的“遁去”二字。尽管年代背景已被放到了仁宗驾崩的嘉祐六年,即天圣六年的三十三年后,我仍然愿意将“始友钱塘林逋”看作是“始名钱塘林逋”之讹误或策略性调整。如同“里人皆不敢道其姓名,以先生目之”的“先生”两字,更有可能是“先王”一样。因只要是人,说话都有一定规律,无论是古是今,而史著更需讲求章法严谨。不说现存文献找不到两人相交的记录,就算有的话,也不可能会出现这样奇葩的语法。而先生仅为古代底层社会对读书人尊称而已,根本不会如上引说的那么夸张。至于这位先王到底是指赵德明还是赵元昊,存疑待考,不过王安石为王致(庆历五先生之一)写的墓志出于后人伪造,则是可以肯定的,因今存《王荆公文集》里没有此文,据全谢山考证,“此盖王氏后人之不学者,伪为此文,载之家乘”(《辨鄞江先生墓志》);又,“若鄞江先生诗见于荆公墓志者,是王氏子孙私撰,托之荆公,非真笔也”(《范少师式斋墨迹跋》)。

王致死于仁宗致道二年,这也是全谢山说的。楊适生卒年不详,据黄梨州《宋元学案》:“年七十有六。遗令篆石圹,前曰宋隐人之墓。熙宁二年荥阳张峋为文表之。”但预先处置个人葬事在古代不过是一种风度和政治态度而已,并不表示已经完蛋,如本文提到的遵式、林逋、契嵩甚至包括黄梨州自己,当年都是这么玩的。倒是张峋表文所署年号有一定参考价值,跟契嵩圆寂之年熙宁五年相近。但据日僧成寻《参天台五台山记》,直至熙宁六年六月他从明州出海返回本国前,担任通事(翻译)的嵩大师一直陪同着他,还给他看自己所绘的梵才三藏像,上面有三藏自作偈并序:“小师徳嵩,写予真乞赞,以偈答之:示命丹旨,绘予之相。性本无生,客为可状。或谓其眞,或称为假。眞假两端,着何取舍。昭々灵々,识者非精。徒看毫末,鸡过沧溟”(《参天台五台山记》熙宁六年四月十六日)。大师成了小师,契嵩成了德嵩,可见鲁鱼亥豕是一门影响全世界的历史学问,并非吾国独有,这也不去管它。即以正史所记为准,生于开宝元年(968)的人(《宋史林逋本传》),到熙宁五年(1072)应该已有一百零五岁,跟他老师陈搏的享年相比亦不遑多让,够长寿的了。可见古人所谓多善多福,并非没有道理。有如此强健的肉身,难怪死后遗体焚化,会烧出一堆舍利子来,“火浴之,鼻舌眼睛耳豪数珠,五物不坏。时众欲验之,烈火再锻,五物愈坚。”(《佛祖统记》第四十五卷)