六坊宅

2019-12-02汪菊真

汪菊真

世 根

六房宅在东河沿西端,为小镇谢氏六房的世居之所,明清建筑。六房宅南面有座桥,叫六房桥,桥西有三条河流交汇。南叫青山江,直通马渚的大运河。北是东直河,通杭州湾。向西依次为三门堰江,和古代的汝湖。当时的汝湖面积为十多个西湖,清代后期陆沉。

六房桥是一座平桥,长四五米,五块大青石铺砌而成,桥缝很宽——明朝末年的谢氏六房所建,连接了桥北的六坊宅和桥南的六房晒场。我小时候,六房宅还保留着原貌,只是变更了无数户主。六房晒场,也成了我们生产队的,专门晒藏棉花。

仓库在晒场南端,约十来间,泥墙,草顶。妇人从田里摘了棉花,挑到这里,再由老太太拣择,一级级分开。我跟着外婆去帮忙,但又害怕六房桥的桥缝——从缝隙向下张望,简直不会走路了。一次,外婆掉入了河里,由一个叫世根的年轻人救了上来。

这个世根,又矮又胖,脚步声很响。直着嗓子说话,声音更加响亮,还带着沉重的沙哑。我知道他属于一小队,并不知道他住哪里。直到他救了我外婆,才知道六房晒场东南角的那间破草房,就是他和他娘两人的家。那房子我印象很深,泥墙的破洞很多,用稻草堵着。竹门,碗底做的门臼,一根麻绳就是门锁。

世根的娘小脚,发髻,眉清目秀。嘴唇很薄,说话清脆流利。她一会笑得脸上开了一朵花似的,一会又咬牙切齿地骂人——她骂人的对象,好像是同一个人,却不知道是谁。她经常拄根拐棍,在晒场的泥地里一瘸一拐。后来又看见,她的左手吊了一根白色绑带,说在哪里摔了一跤。很快,她就去世了。

其实,她活着的时候,就隐约听到过,这个世根娘是六房宅里的小姐,长得俊俏,还裹了一双三寸金莲。但是,还在她待字闺中之时,东洋人侵犯小镇,六房宅被抢劫一空,世根娘被糟蹋了。为此,她只得下嫁给家里的佃农,在晒场的角落住了下来。

世根对此清楚吗?没有人知道。但是,有时人家叫他小兵兵,他还是答应的。如果你过分了,他就会发威。他发威的方式,是抄着扁担,立在原地,不让人靠近,仿佛他很会武功似的。众人见他如此,也不再逗他。不过,别的事情,他都好说话。

田里劳动,中途休息,常常凑钱买点心。世根白吃,但他识相地跑腿。有时赌输赢——扳手腕,脱了裤子下到河里憋气,世根对这些都在行,几乎不会输,跑腿的还是他。那时,他上街举着几张毛票,回来捧着葱油饼、年糕团。一路跑,一路喊“让开,让开”,全然不顾有人骂他白吃鬼。

后来,田地分了,大多数农人除了自己的地,再另外找个活络的生计去,而世根把自己的田荒了,专门帮人家的忙——再次见到世根,就是在我姐姐造新房的工地上。那时,世根天天在我姐姐家报到,还特别卖力。挑砖头,拎泥桶,谁都可以差遣他。他却乐呵呵的,见到我还会招呼一声。

我问姐姐,世根这样出力,是不是加了工钱的?姐姐却说,哪里,世根不要钱的。我听了奇怪,为什么不要工钱?姐姐说,不知道呀,大家都这样的。并没有人请他,但他大清早就到了。姐姐顿了顿,又说,其实还有人家不要他做的呢。我更加惊讶,为什么不要他做呢?

这以后的很长年月,我几乎没有看到过他。想来,他还在做着这个白吃饭的活计吧。想不到有一天,我再次遇上了他。

那是个星期天,我准备市场里买点东西,去看看卧病的父亲。市场拆翻,大会堂前的篮球场做了临时菜场。我挑了这个,又买了那个。正拎着沉甸甸的篮子起身,大会堂东边高台阶的人堆里,忽然跳出一个人:“小囡,我帮你拎。”我惊愕地回头,竟然是世根。

“世根,好久没见你。这些年,你在哪里?还在帮人造房子吗?”

“小囡,我已经没有力气拎泥桶了。再说,自从镇里有了建筑工程队,造房这样的赚钱好事,都被他们包去了。”

“那么,你如今住在哪里?”

“我娘死后,不是住在队舍的吗?好好的,队舍卖了。我只好在队舍的河边,搭了个草窝。”

一个河边的窝吗?难怪他走路这样气急,气喘病已经很严重了呢。然而,世根还是小心翼翼地拎着我的篮,左手换右手,右手换左手,来回倒腾。后来,他竟然把竹篮捧在胸前,好像篮里装着的竟是宝物。

我感到不好意思,几次要求他,让我换一会手,我累了再还给他。但他连忙把身体转到另一边去,说:“没事,没事。你以前不是看到的吗,我挑的谷箩担最重呢。”说完,还勉强笑了下。

蔡元房,石洞门口,世根终于放下篮子,重重地呼出一口粗气。我满怀歉意地看着他脸上的汗珠,掏摸着口袋。

他却讷讷的,难为情地笑着,说道:“小囡,你手头有没有零钱……不要几张,也不要大的,就那张小的够了。”

关于世根,最后的消息是,一次大雨下了三天三夜,三门堰江、青山江、东直河都几乎涨到岸上来了,有人在西郊汝湖遗存的小湖里,看到了一顶雨伞,伞下就是世根。没有人知道,世根为什么去了那里。是喝醉迷路鬼打墻了呢,还是他自己的选择?这是一个谜团。

然而,就在这年年底,村里收到了一封从东洋来的信,寻找一个女人。老宅临河,石板桥缝很宽,推测起来,该是世根的娘。这封信退了回去,信封上添加了四个字:查无此人。

水龙间

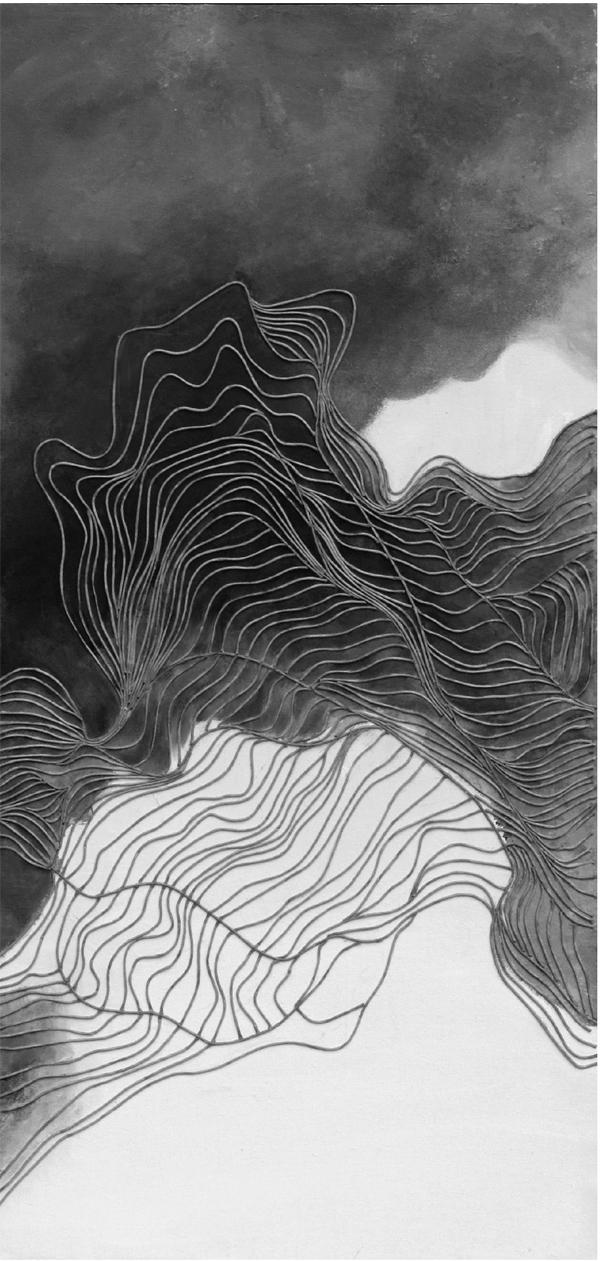

万安桥边的六房宅河沿上,有两间公房。西间有个石头窗户,镂有两条飞龙。东间双扇白木大门,高及屋檐。门的中间,横着一杆锈迹斑斑的铁栓。铁栓下端,一把看不清年月的铜锁。外墙本是白色,但年代久远的结果是,斜着几条灰,又几道黑,很像写意水墨画。

儿时,我每天经过这里,总不见它打开过。我问爷爷,这是谁家,为什么总是关着门?爷爷说,这两间房子,叫做水龙间,古时就不住人的。为什么不住人?爷爷说,水龙间里住着水龙,所以不住人。水龙做什么的?水龙会吸了河里的水,去救着火的人家。我还有很多疑问,但是,爷爷没有回答。

一天,几个戴红袖章的民兵,打开了那两扇白木大门。他们从里面抬出一个椭圆形的木柜(可以贮水),两副水桶,还有几只马皮做的大水袋。围观的人很多,七嘴八舌。胆大的孩子,拿了那副铜锣,当当当地模拟火警。我却很失望,因为水龙间里,并没有水龙呀。

几天以后,这被腾空了的房子,住进了衣锦还乡的退役将军一家。听埠头上的女人说,将军小时参军出去,辗转南北,早已功成名就。但他后来又跟首长去沙漠垦荒,如今到了退休年龄,才叶落归根回到了小镇。头发半白的老妇人,也穿着军装,自然是女主人。两个挺拔俊朗的年轻人,是他们的儿子。

开始几天,他们把沙漠里带来的衣物,都在门前的大埠头上洗了又洗——两个儿子下到河里,老人把东西递下去。他们的衣服、被子、毛毯军绿色,背包、袜子军绿色,就连书柜顶上放着的脸盆、搪瓷杯、水壶,也军绿色。这个书柜,他们放在进门一步的墙角,我经过总要看一眼。

不久,埠头上的女人又说,将军夫妇的一个月退休工资,抵得上我们农家一年的收成。大儿子已在中学教书,三十来岁了,还没有结婚。他找对象眼界高,人家介绍的漂亮姑娘,工作也好好的,他都不乐意。小儿子喜欢穿着军装,来漕斗底散步。他把手抄在裤袋里左右晃荡,似乎还合着节拍,女人们便叫他撑大船的。

忽然,传来一个特大新闻,说水龙间的阁楼上,找到了八支枪。枪,这东西可不能乱说。但是,都说得有鼻子有眼,又不得不信。这些妇人,对捉摸不定的事情,总想知道个究竟。于是,有个脑子好的女人说,这有什么难的,他家的小儿子不是每天来这里撑大船的吗?问一下不就知道了。

第二天傍晚,女人们如约到了。那个穿军装的小儿子,没有约他,自然也来了。

“哎,解放军叔叔……”不知道是事先想好,还是一时情急这样叫的,那个脑子好的女人刚出口,埠头上的另外女人,马上哄笑起来。

“你……在和我说话吗?”小儿子看起来也有二十好几了,但没见过这样的江南女性——他开始被这阵势镇住,脸红得像关公,说话也结巴起来。

“是的,是的,就是和你说话呢。”说话的女人怕大家再次哄笑,使劲用眼色阻止同伴。然后,继续发问,“哎,后生家(小伙子),听说你们水龙间的阁楼上,找到了八支枪,是真的吗?”

“枪?哪里有枪?……噢,我明白了。其实,那不是枪,是水龙呢……”小儿子毕竟也是从军营里长大的,马上镇定起来。

原来,前些日子,将军老夫妇两个,闲着没事,就上阁楼看看。本意不过为打扫、清洗——他们从沙漠回到江南小镇,想不停地去埠头洗点什么——结果,却发现了像枪支一样的东西。看了旁边放着的发黄了的小书,才知道这是用来救火的水龙。

“水龙?真有水龙吗?”妇人们听到水龙两个字,马上像我当初问爷爷似的,以为是天上的真龙。

“不是,不是你们说的水龙,是救火的工具。哎,还真是没有想到,这些居然是我们的祖上,在民国初年捐献给水龙间的——这书上写明了,捐赠者是百岁坊的十六代子孙。”小儿子到了这会,居然显出一副骄傲的模样,说话更加流畅了。

这时,埠头上的女人,都显得格外兴奋。她們要求小儿子,当即带着去看看水龙——她们已在不知不觉间,既不叫他撑大船的,也不叫他解放军叔叔,而是水龙间的小儿子了。而这个小儿子,却摆了摆手,阻止了女人们的叽叽喳喳。

“其实,这些水龙是上海曾国藩首创的机械局,模仿了日本的唧筒而造的——妇人们开始把‘唧筒听作了井桶,又哈哈大笑——已经全部锈住,无法使用了。但是,我哥哥的对象,马上要从城里来相亲,所以,我爸爸早晚都在整治这些宝贝,要用这些水龙,把整个家清洗一遍。那个时候,你们不但可以看到水龙,还能看到它的威力了呢。”

第二天,我就跟着这些妇人,去见识了这些水龙。还真是的,和家里的扁担差不多高,圆圆的,亮闪闪,好像全是黄铜做的。将军和他的两个儿子,用它吸了河里的水,正在喷洒。先喷石头窗户上的飞龙,再喷白木大门,最后连屋顶都喷了个遍。看热闹的,站满了六房桥两岸。都说,水龙间出真龙了。

不久,有人看到了他家大儿子的未婚妻,果真修长苗条,姿容出众。将军乐呵呵地对人说,我这个儿子爱耍笔杆子,唯有这个爱读书、会打字的姑娘,他才中意哪。很快,大儿子结婚,从小镇的中学,调到了城里的机关。待小儿子也在城里招了工,将军夫妇两个,马上跟去了。

他们走的时候,把那八条水龙也带走了。说是捐赠给城里的明清博物馆,让后来人知道,所谓的水龙,到底是什么模样。

这下,水龙间里真的只剩下了窗户上的两条石龙。它们经过水龙的冲刷,特别逼真,好像随时会飞起来,兴风化雨一番。

牤飞虫

夏夜,没有星星月亮,也没有一丝风。东河沿人正坐在河岸上,啪塔啪塔地敲扇子,却怎么也扇不走那些成群结队的牤飞头虫——一种比蚊子小、咬人却特别厉害的黑色小虫。我爷爷想用蚊烟堆熏跑它们,它们只是乱窜,有时还往人的脸上扑。

正在闹心,忽然,从万安桥那边,传来了隐隐约约的锣音。奇怪,大晚上的,又不会有人家出丧,为什么敲锣呢?游行的话,也会事先通知,而且也不是这样的小锣。乘凉的人侧耳倾听,这锣音还是朝我们漕斗底过来的。叮叮咚,叮叮咚,不是很响,时敲时停。敲锣的间隙,好像还有人在大声说话。

正犹疑间,这声音却渐渐近了起来,到了板桥头。确是锣音,一面不大的铜锣敲的。此时,大家不再说话,敲击扇子的声音也轻了很多。爷爷的蚊烟堆刚刚做成,发出一闪一闪的光亮。牤飞们看到火光,已往四处飞散。我似乎听到了牤飞的嗡嗡声——其实,牤飞不似蚊子,发不出声音的。

终于过来了,藕荷弄,石棉厂,这下,听清楚了,除了断断续续的锣音,还真有人在高声呼喊。过了石棉厂,锣音和喊叫,都听清楚了。原来,敲锣和呼喊的,是同一个人。大家更加安静了,因为这是游街,而这个游街的人是万安桥开面店的。他的声音浑厚沙哑,我也辨认得出。

他终于到了我家西面的太傅世家,“铛”,发出清脆的最后一个锣音,口号却喊得很响:“我是反动分子——,我不服管教,向人民请罪。打倒反动分子——”还没喊完这几句,他已经到了我家埠头边。隐隐约约的,我看到他的胸前,挂着一块纸牌——那刻,我几乎同时听到了我自己的心跳、他的沉重呼吸,和他踢嗒踢嗒的脚步声。

就在他从我家门前将要走过去的时候,爷爷的蚊烟堆忽然一亮。从这一闪而过的光亮里,我看到他的脸上布满了汗珠,鼻梁四周,还黏糊着一群黑芝麻似的牤飞。牤飞头虫,被咬到一个,人也会又痛又痒,恨不得挠进皮肉里去,他的脸上,停留着一群,怎么忍住的呢?

而从火光的一闪一闪里,我又看清了,那块纸牌上写着他自己的名字,上面还打了个大红叉。这样的纸牌听说过,也从报纸上看到过很多,而生活中看到,却是第一次。不过,这天晚上的最后,我却是有点失望(如今想来,可能也有点担心),因为他没有从漕斗底折返回来,而是进了蔡元房官路,在那里又敲起锣来。

第二天问阿红,有没有看到游街的。阿红说,你家住河头门口,有热闹看,我家在里面,哪里看得到呢?然而,她马上又说,这个“右”派已经摘帽,本来不用游街了,但他刚刚在搜听敌台,所以罪加一等了。还说,这是隔壁大队会计晚上乘凉说的,不要说给别人听。

什么是敌台,这个名词经常听到,到底不懂。阿红说,敌台就是外国人的电台,懂外国话的人才聽得懂。哦,这个打面的人,居然听得懂外国话,学问可真大。什么事情到了孩子这里,效果总会适得其反。明明,他自己也承认,自己是反动分子,我却莫名地崇拜起了他。

这样的游街,后来又有好多次。时早时晚,一般总是晚饭以后。印象深的是冬天,我已经睡在床上的时候。锣音夹杂在呼呼的北风里,从河面上吹过来,飘飘忽忽,苍凉极了。而且,有时听得真切,有时又很模糊,好像是梦境。而第二天经过他家,他还是白帽、白围身,没事人似的,让我感到,晚上的锣音,可能真是我的一个梦。

几年以后,这个“右”派平反了。他关了面店,复职去了原来的滨海学校。据说,补发了一笔钱,甚至几间原先被没收的六房宅老房子,也部分折价赔偿了他。从此,常见他笑眯眯地拎个公文包,在那间原先的面店进出,热情招呼着过路的熟人——如果是原先的买面顾客,他会停在门口,和人家聊上几句。

我毕业分到小镇中学,好些都是老教师。他们知道很多掌故,其中自然有这个面店老师的。原来,他的“右”派,实在冤枉。滨海学校小,实在找不出“右”派人选,就查找各自的上代。因为他出身的六房宅,是明朝谢阁老时的老房子,如今还保持着原样,那么这个名额,还真非他莫属了。

那么,敌台呢?我还是记着小时的印象,紧紧问道。什么敌台,都是子虚乌有。不过,那时确实有此一说,城里的公安局还拿了设备来万安桥边监测过,结果却是什么也没有。那么,他真会外国话吗?哪国语言?这下,连这些老教师也回答不出了。

小踏车

“爷爷,我是不是来得太早啦?”话音未落,就探进一张女孩的脸,柳眉,笑眼,黑色铅丝发夹,光溜溜的脑袋。

咦,这不是万安桥面店的女儿吗,为啥这样早来我家?她读小学经过我家门口,背一个碎花布拼接起来的书包,让我非常羡慕。那时,她还喜欢走河岸边的石板,我总是担心她不小心掉进河里。后来她读中学,不再经过我们家,但她应该还在读高中呀。

“小踏车师傅,你这样早呀。我还没有烧好早饭呢。”我爷爷也感到意外,手忙脚乱起来。

“爷爷,我叫瑶瑶,已经在家里吃过早饭了。案板我来搭,哪扇门啦?”面店的女儿听到我爷爷的话,一脚跨进石头门槛,站在堂前打量起来。此时,石洞门口照过来的太阳光,正从排门的缝隙钻进来,窗下的小桌上,斜斜地映着几道金黄色的细线。

他们两个脱下厨房门板,搭在排门角落。瑶瑶姐姐从那只碎布书包里,拿出剪刀、直尺和三角形的划粉,我才吃早饭。母亲拿出早就备好的布料——怕踏车师傅空出时间,总是派得充足,一一分派给她。她就招呼起我:“小囡,快点吃饭,快点!你要读书去,先给你量尺寸。”

我量好尺寸,出门读书去。先到二房厅的阿红家,迫不及待地告诉她,我家的踏车师傅换了个新的。不及我说完,阿红就说,你们市面真不灵,我家老早请过她了。从前的老踏车衣服做得确实好,但手脚慢,招待难,工资也高呢。

东河沿原先的老师傅是外来的,不知道底细,但会滔滔不绝地讲《金陵春梦》《啼笑因缘》,还借给我《茶花女》。他的手艺好,结婚人家,非他不可。只是他实在难请,必须提前几个月才预定得到。好不容易轮到,他却姗姗来迟。我爷爷负责他的早饭,总是伸长脖子等着他,

瑶瑶姐姐不但家里吃好早饭,大清早就来了,还和爷爷一起搭案板,这简直破坏了做师傅的规矩。只是她的工钱为什么也要低呢?这不是欺负人吗?阿红说,这个是瑶瑶自愿的,原因可能是没有正式拜过师傅,她做衣服,不过是做老师的母亲?边学边教。也可能嘛……

她见我不解地看着她,顿了顿说,你家住河头门口,不是见过她爹游街的吗……哦,她父亲在万安桥开面店,晚上确实好几次来游过街。挂着纸牌,拿铜锣敲得响亮,还呼喊自己打倒自己的口号。但是,这和瑶瑶姐姐做踏车的工钱有什么关系呢?

中午放学回家,饭菜自然比平时好得多,瑶瑶姐姐吃得斯文。她第一个吃完,拿着筷子说了句“大家慢慢吃”,就起身让我试穿那件新衣服。蓝色底子,白色大花纹,小立领,大贴袋。那时的我,已经从灰黑两种颜色蜕变出来,喜欢上了蓝白。这件衣服做得称心,直到高中毕业代课,我还一直穿着它。

忽然,我发现瑶瑶姐姐的手指肿得像红萝卜,几个已经开裂,裸露着深红的口子,一道深,一道浅。其余的指头,几乎全贴着橡皮膏。橡皮膏斑斑驳驳,渗透出血水。这样的手指,怎么做衣服呢?但是,傍晚放学回家,她已经把早上裁剪的都做完了。

那天晚饭已经很迟,而瑶瑶姐姐出门前,给每件衣服开了扣眼,还和爷爷一起,把案板拆了,重新装回去。最后还问,有没有修旧改新的,她带回家去。母亲听说是免费的,过意不去。她却笑着说,不要紧的,每家都这样的啦。她还没有跨出门槛,我爷爷就说,到底是老师教出来的姑娘,资格(品性)真好。

几天以后,我第一次进入了她家。打面机,和面盆,晾面的木头架子,这些我在阿基伯伯的面店看到过。不同的是,瑶瑶姐姐家从屋顶到墙壁,全糊上了白纸,连和隔壁剃头店的拼柱上也没有漏下。这样的白屋子,是我当时第一次看到,印象很深。

他们只有一间临街的屋子,全做了店面,人住到哪里了呢?正在疑惑,忽然看到里面有个小方格玻璃门,挂着米色门帘。推开,里面还有房子。很低,一看就知道是利用屋后的空地搭出来的小屋。但是,床铺、窗户、踏车、瑶瑶姐姐的案板,倒都显得整整齐齐。

案板前站着瑶瑶姐姐的父亲,那个白天打面的老师。他在熨烫一块从旧衣服上拆出来的袖片。床上坐着瑶瑶姐姐的母亲,正用小镊子挑旧衣服上的线脚。她非常漂亮,经常经过我家,去小镇东南的学校教书。瑶瑶姐姐正在踏车上忙,看到我笑了笑说,我家的已完工。

那时,过年时常漏夜排队,我和姐姐前后半夜换班。夜深人静,路灯昏黄,万安桥四周几乎没有行人。除了“嗖嗖”的冷风,只听得见自己的脚步声。这时,总想起阿杜大弟曾经说过的话,鬼是没有影子的,它跟在你身边,你根本不知道的。记得那时,每到万安桥转弯的地方,我总是慌慌张张地一路小跑回家的。

然而,自从进去过瑶瑶姐姐家之后,我看着她家排门缝里漏出来的几丝光亮,听到里面隐隐约约的踏车声音,不再那样害怕了。

白衣女

东河沿临河人家,大多数平房,带点小阁楼。唯有六房宅东南的五间,为正经楼房。地势也高,门前有石头台阶。外面小门,往里几步,双扇镂花大门。西边几家的户主更换过,独有东边第一间,一直住着七个囡家。

七个囡的父亲姓张,供销社上班。中等个头,白生生的瘦脸,有颗包银边的门牙。他常穿灰色卡其布中山装,戴藏蓝袖套,俯身在门前,做煤饼,生炉子,劈柴。有时,则一根钓竿,一只铁罐,在门前小河垂钓。东河不大,没有大鱼,至多两指宽的河鲫鱼。

他的妻子浓眉大眼,白白胖胖,一副大家太太模样。她生于六房宅,嫁给了外来的老张,就住到了娘身边的这老房子里。因为接二连三生的都是女儿,直到四十好几,还挺个大肚子,让小时的我,印象很深。四十八,瓮底刮(女人再不能生养),自从第七个女儿出生,东河沿人家,再不叫他们老张家,而是七个囡了。

摇篮里哭,学步车上跑,小辫子扎着红头绳,门口小桌前跪着吃饭,我看着这个女儿慢慢长大。其实,他家的第六个女儿和我同岁,读书同级不同班——我上街经过她家,她读书经过我家,都会笑一笑,再点个头。而她们的几个姐姐,我只偶尔见过几次。

一次,他们家里走动着一个姑娘,白皙、斯文,淡绿色呢大衣,比家里的两个妹妹漂亮多了——女大十八变,这两个还没到时候吧。有时,又来一个,更加轻盈苗条。也是浅色大衣,羊毛衫的高领白得像雪,托着她细长的脖子。因为她们看着差不多,因此,我从来不知道每次看到的,究竟是七个囡中的老几。

忽然,听到传闻,说他们家的女儿,都是白衣女。开始,我并不清楚,这个白衣女什么意思,还以为是这家女儿都喜欢穿白色衣服。后来又猜测,可能和她们的肤色格外白皙有关。然而,终究还是知道了,所谓的白衣女,是女孩出嫁后不会生孩子,连女儿也生不出来。

但是,这又是无法查证的,因为当时,他们家的五个大女儿,是不是都出嫁了,我也不知道——从来没有看到过结婚场面。难道都出嫁了?真的连一个也没有生养吗?对此,自然无法去问个究竟。好在东河沿人,对每一件事的兴趣,都像河面上的一阵风,起于青萍之末,又止于另外的一阵风过来。

突然,这家又传出一个新闻,说老张买彩票得了大奖,整整一万元。这可是天大的事,因为当时的东河沿人,大多数还不知道彩票这回事。他们想着,天上真会掉一个大馅饼下来吗?然而,当成群结队的人去凑热闹,这万元大钞,结结实实的一捆,就放在他们二道门内的八仙桌上,供人瞻仰来着。

老张平时不爱说话,这次撞了大运,乐开了花。他买了高级香烟,凡进去的人都一支。人家问他得奖经过,他一一回答。后来,他实在太累,就花了几个晚上的时间,写成廣播稿,投稿去了。广播站记者嫌他不够详细,上门来采访了。稿件后来没发,但是,大家还是知道了老张得奖的始末。

原来,当时他家女儿都是白衣人的传闻,一半是假,一半是真——五个女儿结婚了,两个自然生养,两个经过老中医的调理,也做了妈妈,但是,还有一个东北插队落户的大女儿,到如今还没有孩子。北方的深山老林里,不是有更加地道的名贵药材吗?而大女儿喝下去,都不见效。

后来,她到省城大医院求证,医生却说,这个病好治,但必须动手术。动手术需要一大笔钱,老张夫妇听到后,想帮凑点。可是,一个人上班养大七个女儿,并没有积蓄,拿什么助她一臂之力呢?还是老妻头脑清楚,从箱子底里挖出六枚银元,让老张换现金去。

老张惊愕了,因为这是老妻嫁过来时的压箱银洋钱。当时足有百来个,后来一个个拿出来,换成了女儿们的新衣服、压岁钱。三年自然灾害,也是这压箱钱,帮助他们度过了难关。最后只剩下十四个——七个女儿生了孩子,给外孙的见面礼。四个外孙出生后,都给了出去,如今,只剩下这最后六枚。

为什么是六枚,而不是两枚呢?老张是死脑子,他想着,六枚全换掉,两个小囡,不是没份了吗!但是,他很快就明白了妻子的意思,赶紧上街,把这六枚银元,悄悄给换了——经常有殷实人家喜欢这样的老东西。然后,不敢耽误一分钟,急匆匆跑向邮局,准备把钱汇到北方去。

邮局西边,有一条小弄,通向横贯小镇东西的国道。这几天,小镇的好多人,都坐了国道线上的班车,去邻县买彩票。对此,老张说过这样的话,有狗屎运的人才能得到大奖,贼无清头啦(多余的举动,含有贬义),把钱送给人家去花。但是,老张从邮局出来,摸摸口袋里的一张零票,不知不觉地走向了那条小弄。

老张家的大女儿,后来有没有生孩子,我不知道。另外四个女儿,到现在我也没有认全过。但是,他家的两个小女儿,结婚在当地,婚后马上生了孩子,是大家有目共睹的。

喜 龙

喜龙,我的小学同学,眼睛细长,脑门宽大,头发黑油油的。鼻子小巧扁平,两颊分布着几颗雀斑。嘴唇薄薄的,经常抿着。他腼腆、安静,教室里坐头排位置,家住万安桥。那里有个码头,泊有汽油船。汽油船不大,但汽笛响亮,有东河沿人听到第一遍汽笛声以后,再匆匆赶往码头的。

喜龙父母会剃头,家里开着剃头店。万安桥是半月形拱桥,桥基很高,喜龙的家比路面低了很多。进入他家,有三级向下的石阶。独门,右边通排玻璃窗。晚上打烊,才从外面装上排门。夏天,排门外斜撑一张偌大的帆布凉棚,遮挡西晒太阳。

剃头店半间,左墙一面大镜子,一排木头抽屉。抽屉前一把黑皮摇椅,一把竹椅。黑皮摇椅可以转圈,也可以放倒,属他父亲。竹椅,是他母親给孩子剪发的。这把竹椅进去,是一条通向后院的过道。过道右边,用一个大竹编围了个小间。靛青棉布包了竹编,店堂显得干净、雅致。

喜龙的父亲,名字叫阿祥。大人叫他剃头阿祥,我叫他阿祥伯伯。阿祥伯伯几乎是放大了的喜龙,脸型酷似,两颊的雀斑也稀稀疏疏的。不同的是,阿祥伯伯的额头有一块三角形青记。他的话少,听客人讲话,时不时扬一下眉毛。眉毛扬起的时候,这块青记变成了五角形。

最早的时候,我坐那把竹椅,让喜龙的母亲剪发。咔擦,咔擦,剪完,坐到排门角落的陶瓷水池前。她不住地按我的头颈,叫我坐得进去点。然后,用一块泡得松软的肥皂擦头发,稀里哗啦一阵,就洗完了。喜龙的母亲大襟衫,矮个,细眼,说话响亮、缓慢。走路更慢,一拖一拖的。

后来,我不要喜龙母亲剪发了,情愿站在那把摇椅后面,等阿祥伯伯。心里却暗暗着急,怕上学迟到了。那时没有吹风机,头发只能自然晾干,总挑午间剪发。好不容易等到,阿祥伯伯把刚刚还在男人脖子上的围身,往我身上一披。我的脖子一阵沁凉,又一阵瘙痒。待习惯了它,差不多已经剪完了。

常有两个大男孩,从过道匆匆出来。他们是喜龙的哥哥,正赶往国道后面的中学读书去。喜龙,也见到过几次,都是向他母亲要钱。他要钱不说话,只靠在过道上,两只脚轻踢墙壁。过道不宽,妨碍了挑水的经过,他母亲就打开小抽屉,拿出刚刚放进去的一张纸币。他拿了钱,转头跑向后院了。

小学快毕业,喜龙病了,经常请假,他的座位空的时间越来越长。上中学了,喜龙还是病着。这个时候,大街上开了新式发廊,我少去找阿祥伯伯剪头发了。但经过他家,总还是往下望一望。店里空荡荡的,只有几个男人坐在那里聊天。有的男人一辈子只盯着阿祥伯伯刮胡子、掏耳朵,说他耐心细致,服务周全。

读高中时,我忽然看到了喜龙。他紧靠台阶上的墙壁,晒万安桥那边斜射过来的太阳。桥下波光粼粼,冷风嗖嗖吹上来。我看到喜龙的肚子很大,脸黄而虚胖。他还认识我,想和我点个头的样子。忽然,码头上的汽笛响了,嘟——嘟嘟——。喜龙幽幽地看了我一眼,艰难地转过身,去倾听那汽笛声了。

我惊讶极了,几年不见,他竟然病成了这个模样。从前不知道他什么病,此刻才明白,他会越来越胖,胖到自己的脚看不见了,就是他的大限到了。不知不觉,我放慢了脚步,想再看他一眼。而这时的他,正紧扶着身后的墙壁,侧着耳朵,在捕捉那已经远去了的汽笛声。这是我最后一次看到喜龙。

高中毕业,我离开小镇了。有次回家,听说喜龙已经去世。他的父母失去了喜龙,都病得不轻,关门歇业了很久。后来勉强再开了一阵,还是没有坚持住,最后去世了。他们的两个儿子,把剃头用具全盘了出去。他家的人,都住到了店面后边的六坊宅老房子,出入也在后院的墙门了。

几年后的一个早上,我的高中书友淑萍,忽然从剃头店那三级台阶上来了。我惊讶了,淑萍不是住后街咸和房的吗,怎么到了这里?记得当时,我为了借她的一本书,连续去过咸和房几次。淑萍笑着说,她已经是这家的二媳妇了,才刚结的婚。还说,她的丈夫——喜龙的二哥——比我们高一级,借书结识找的对象。

过不了几年,万安桥下的河都填满,南边的码头也不再响起汽笛声。淑萍夫妇开了磨具作坊,赚了不少钱,逐渐买下了左邻右舍的旧房。最后还买下了板桥头的粮站楼房。我感到奇怪,傻傻地问她:“你家既然这样有钱,为什么不把万安桥边的老房子,拆翻新造一下呢?”

淑萍听了,严肃起来,说:“这个房子,我们不会改变现状,因为,这是公公婆婆的临终遗言。”看我一愣一愣的,她继续说:“你做老师的,可能不会相信这样的事,但是,我公公婆婆却说,拆掉了老房子,喜龙回来,会找不到自己家的。”