苏州文人园林曲桥路径对视线引导的实验研究

2019-12-01李奕昂王飒

李奕昂 王飒

1 曲桥路径与视觉实验

曲桥,作为水上的曲径[1],是园林的重要组成部分,不仅起分隔水面的作用,且使景观幽邃而富有情趣[2],其路径曲折往往“因景而生,得体合宜”[3],对游人游园的趣味体验有着重要的作用。学界以往的研究多从曲桥的空间效应与美学意义2方面论述曲桥对游园视觉体验的作用。

空间效应方面,如童寯等言:“为园三境,回廊曲桥,迂回曲折,隐现无穷。”[4]其一曲一折与周围建筑有密切的布局关系[5]。于曲折的园路上前行,游人眼前画面千变万化,层出不穷,“步移景异”[6];观景角度时时变换[7],左右顾盼,趣味加深[8],使有限的园景形成无限的景观界面[9]。同时曲桥体现了园林十分典型的“曲径通幽”美学特征[10],曲桥曲折随形而弯,依势而曲,是真与善的和谐统一[11]。其关联水岸景物,使得园中水面空间变化莫测,虚实交融,充分体现“虽由人作,宛自天开”的造景原则,起到丰富层次、深化效果等功能[12]。然而以往研究中,对曲桥引导视线的过程以及游人在桥上曲折行进时的视觉行为鲜有探究,同时诸多现代曲桥的设计,因匮乏视觉引导的设计,常常“曲折尽致”,却未能与周围景致达到“得体合宜”。

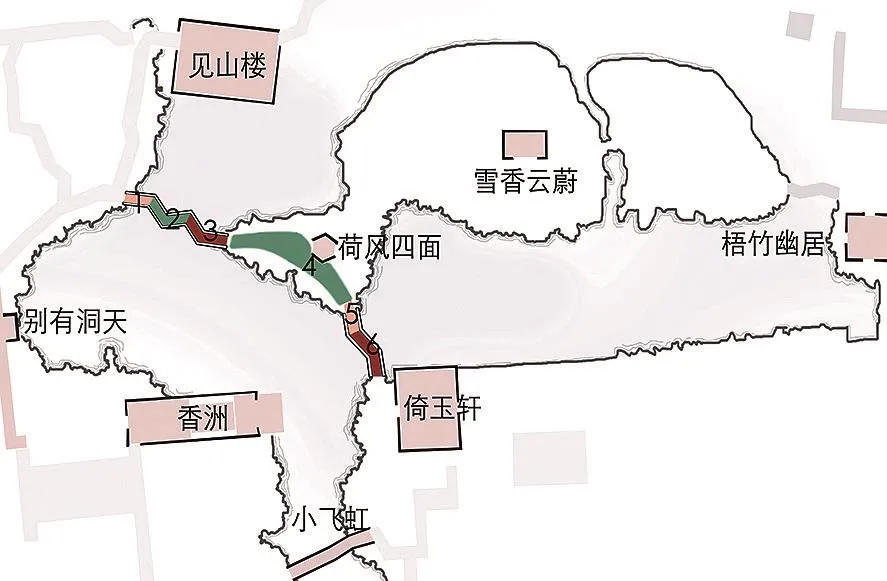

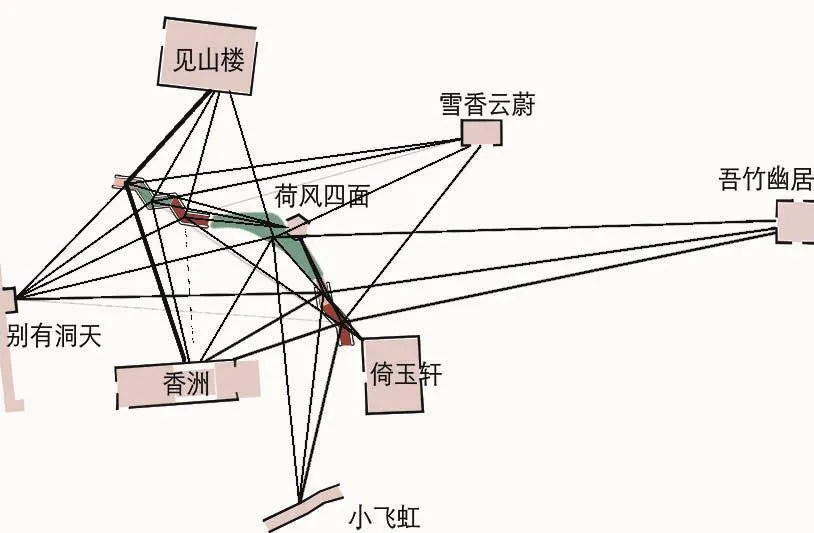

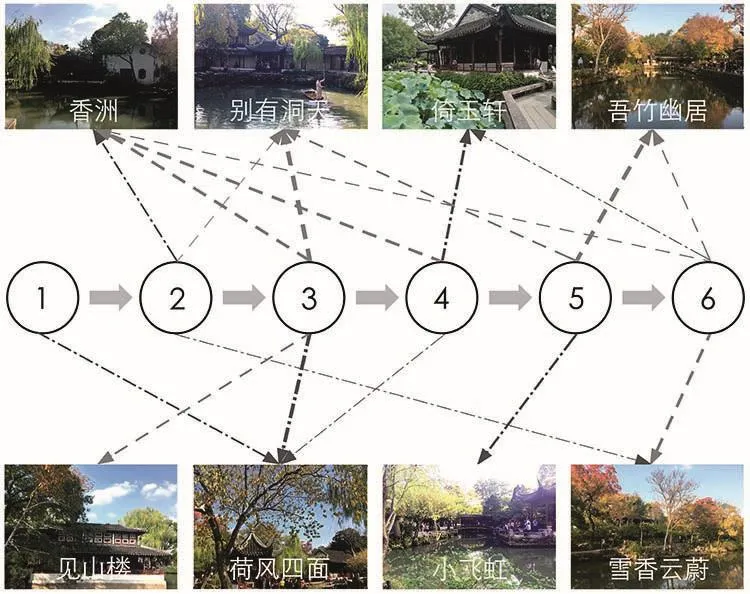

1 拙政园湖心曲桥路径The Curved Bridge in Humble Administrator's Garden

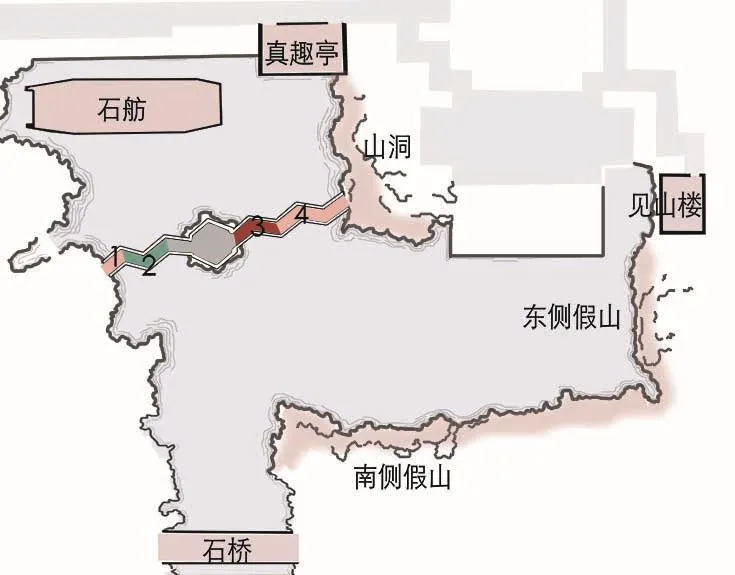

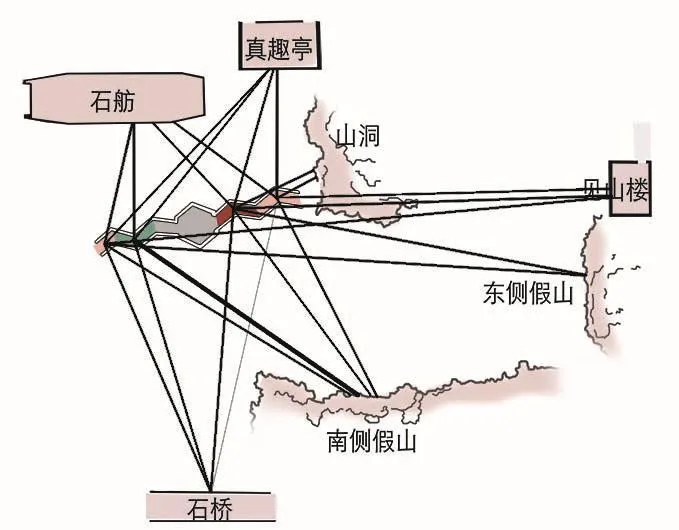

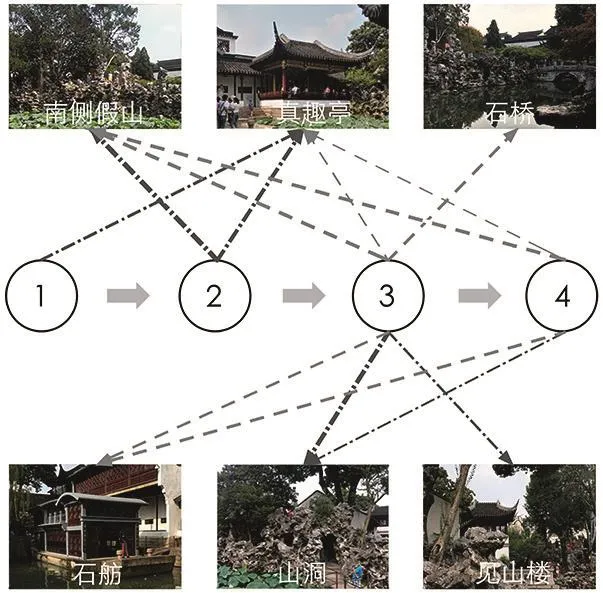

2 狮子林湖心曲桥路径The Curved Bridge in Lion Grove Garden

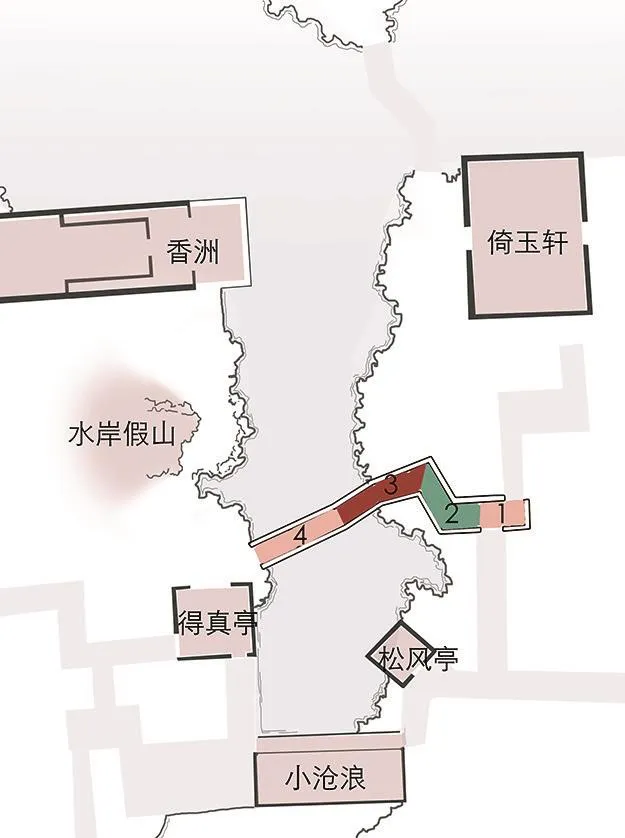

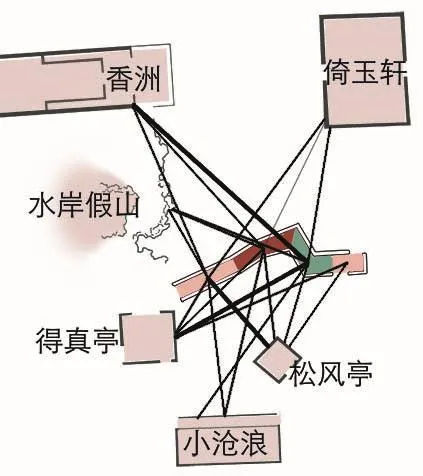

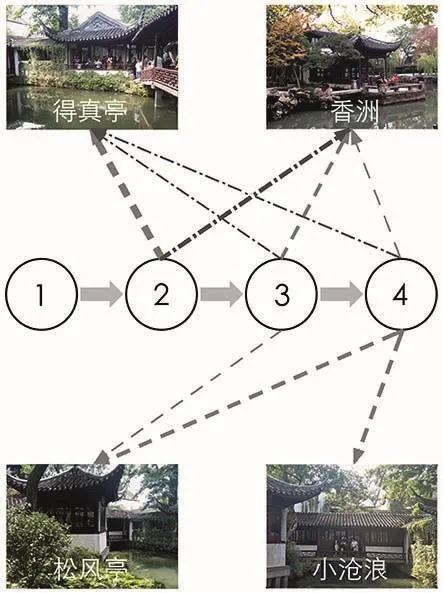

3 拙政园小飞虹路径The Little Rainbow path in Humble Administrator's Garden

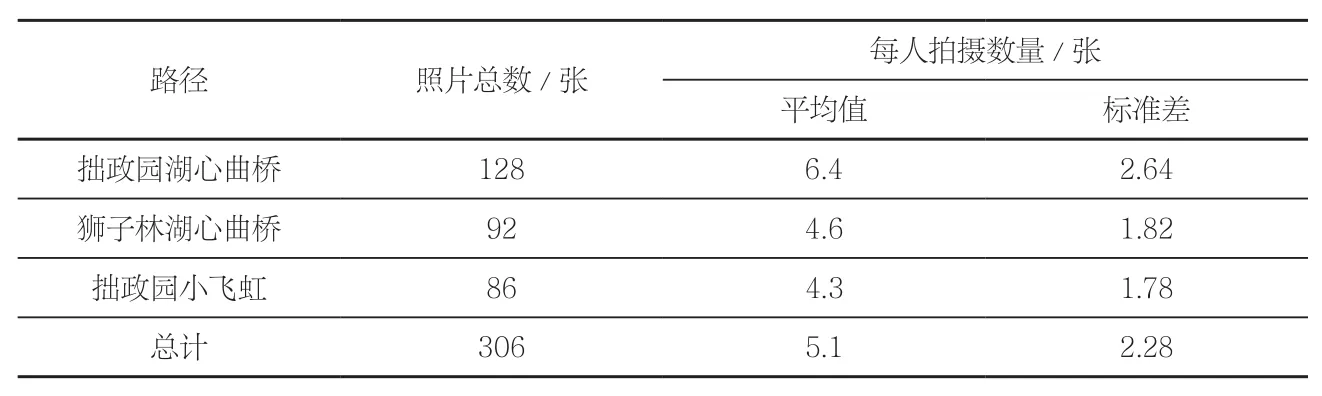

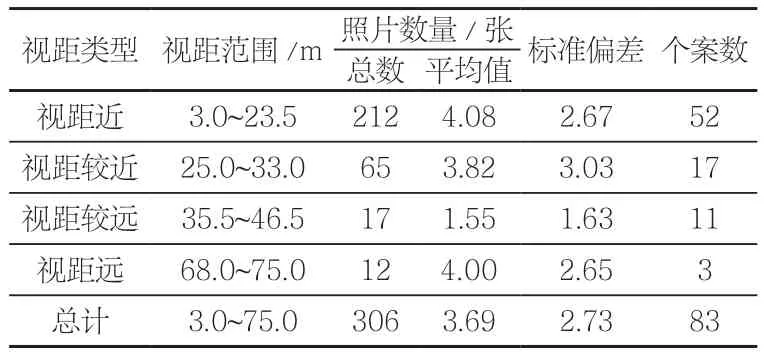

表1 各路径有效照片数量描述性统计Tab. 1 Descriptive statistics of the number of valid photos in each path

近年来随着园林量化研究的逐渐深入,部分学者们对园林布局、造景手法等内容展开了视觉行为的实验研究[13-14]。实验方法研究分析人们在空间场所中的真实体验,对于探索与应用传统园林营造方法有着不可替代的作用。通过实验量化方法研究园林曲桥,可进一步分析园林曲桥的营造规律,以及更好地帮助吸收传统营造方法,使现代景观在设计过程中更有效地借鉴传统曲桥。

笔者从体验角度挖掘园林曲桥的空间布局特征,于园林中对游人进行现场实验研究,通过分析曲桥路径转折引起的视觉内容变化,分析曲桥曲折的空间布局方式及其对视线变化的影响关系。同时通过对曲桥视觉体验的分析,吸收园林营造经验,为现代空间的设计提供更多参考或借鉴。

2 现场实验设计

2.1 实验主题与地点

行于曲桥路径,游园者接收、转译景物客观环境信息,进而成为主观感受信息,形成步移景异、趣味横生的游园体验[15]。本实验引导游人带着主观的审美意图,以拍照方式记录其赏景所得,通过对游人取景拍照素材的搜集整理,以景物照片数量反映大众观景兴趣程度,分析人们视觉内容的变化,进而分析曲桥曲折对人们观景行为以及游园体验的影响。

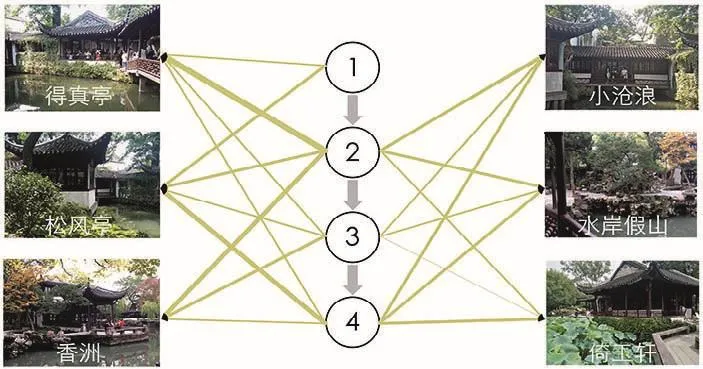

苏州文人园林的曲桥分有亭桥、廊桥、平桥3种,实验分别选取苏州著名园林拙政园与狮子林中典型的廊桥、平桥与亭桥作为主要实验对象(图1~3)[16]。拙政园荷风四面亭两侧曲桥与狮子林湖中心曲桥,视野开阔,行于桥上,可供选择的视觉内容尤其丰富;由松风亭北侧的廊直至得真亭前小飞虹路径,转折逶迤,景观内容丰富,反映曲折路径对人们的视觉内容关注程度的影响。为表述简洁,后文中将3条路径分别称为拙政园湖中曲桥、狮子林湖中曲桥、拙政园小飞虹。

2.2 被试对象与实验过程

实验于园中随机邀请现场游人参与游赏,考虑季节植物差异,分别于夏季8月中旬与秋季11月中旬的数个晴朗下午进行实验,实验时有意避开大量人流,两季节中每条路径各选取男女各5人,每条路径20人,共邀请60名青年进行有效实验。实验首先向游人描述曲桥路径,要求游人于路径中单向游赏,并使用调研组的手机自然直立拍照记录其感兴趣的景象,拍摄内容单纯记录景观内容,勿考虑构图、横竖幅、色彩等问题,勿放大镜头(表1)。实验正式开始前,向游人叙述实验引导语“假设您独自来到此园中,希望您按照路线进行游赏,过程中避免交谈,就像平时游玩一样,并使用手机拍摄行进过程中您感觉美的景象”,确保被试者进入状态以及其他游人未对被试取景拍摄造成影响,以避免无关因素干扰。

2.3 实验变量与目标

实验期望通过分析人们于曲桥不同位置拍摄的景物照片数量,以反映游人视觉内容的变化。故曲桥的曲折为自变量,拍摄的照片数量为因变量。游人行进过程中,曲桥曲折主要使人们观景的视距和观景视线方向发生变化,故可通过统计不同位置各方向的景物照片数量,验证并分析曲桥路径中“得体合宜”“步移景异”“往复观赏”等行为效应。同时分析视距和方向的变化对游人视觉内容的影响,进而得出曲桥对视线引导的作用方式。

3 实验结果分析

3.1 实验结果的初步统计

4 各路段不同景物空间位置与照片数量Spatial locations of different scenes and number of photos in each path section4-1 拙政园湖心曲桥路径The Curved Bridge in Humble Administrator's Garden

4-2 狮子林湖心曲桥路径The Curved Bridge in Lion Grove Garden

4-3 拙政园小飞虹路径The Little Rainbow path in Humble Administrator's Garden

表2 视距关系描述性统计Tab. 2 Descriptive statistics of the sight distance to different scenes

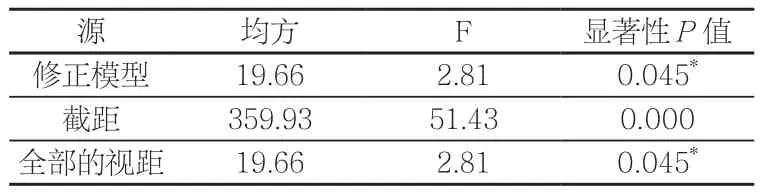

表3 视距关系显著效应统计Tab. 3 Significant effect statistics of sight distances to different scenes

实验整理照片发现,中心点位于照片画幅中间1/2范围内的景物对象,多以建筑、山石等景物为主,极少数为花木,除相邻的松风亭与沧浪亭外,极少出现两景物同框现象。故实验统计过程中,单张照片仅计数中心点与照片中心最近的一个景物,且单人某一段路径中同一景物不重复计数。实验考虑季节差异,剔除数量较少的以花木为主要对象的照片,同时剔除了照片数量极少的景物,如狮子林的湖中亭、西侧假山等。

曲桥路径中的转折较多,为准确统计游人视觉内容的变化,研究依据路径曲折,并综合照片数量,选定路径中每2次转折为一段,将路径分成数个路段。故其中拙政园湖心曲桥路径分成6段;狮子林曲桥路径分成4段,其湖心亭严重遮挡视线,故省略此部分路段;拙政园小飞虹路径同样分成4段,其中1、2段依据视野状况划分,第1段单侧有墙遮挡北侧视野,第2段两侧视野开阔(图1~3)。

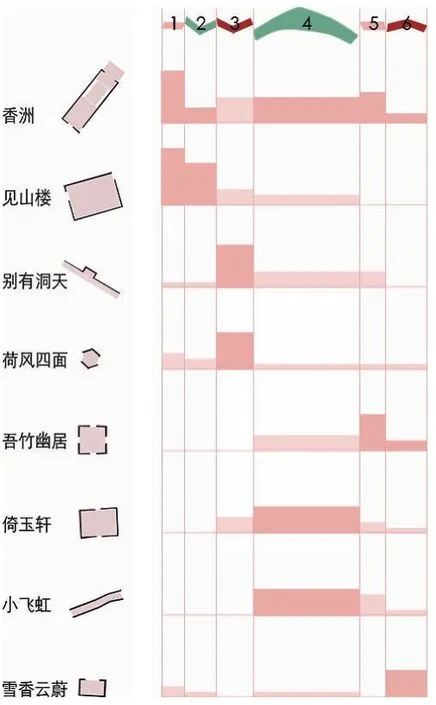

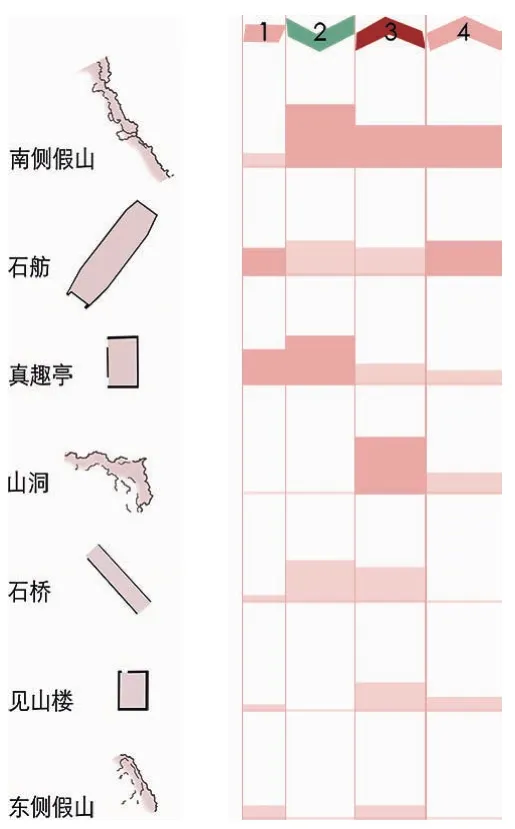

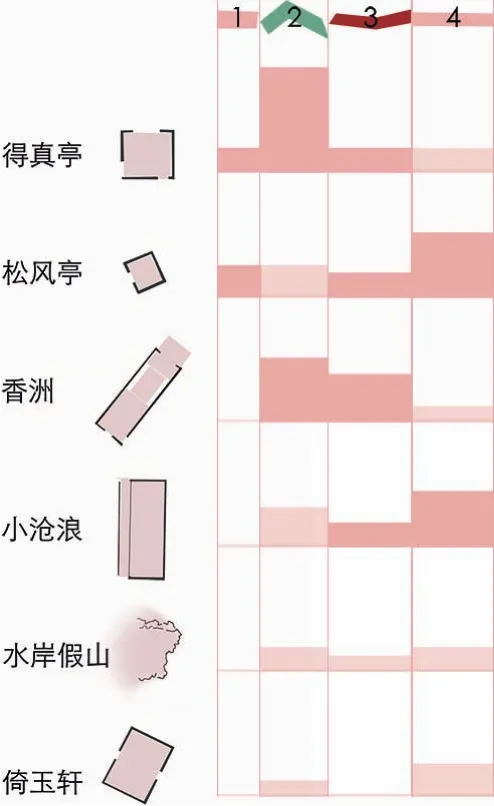

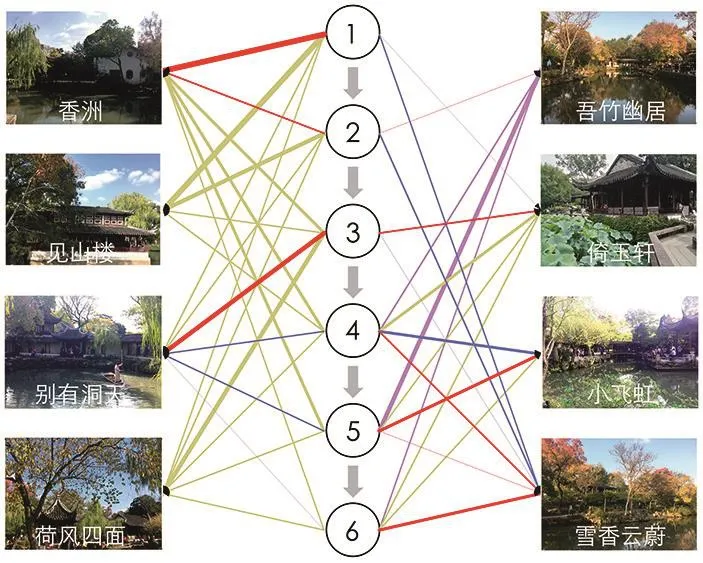

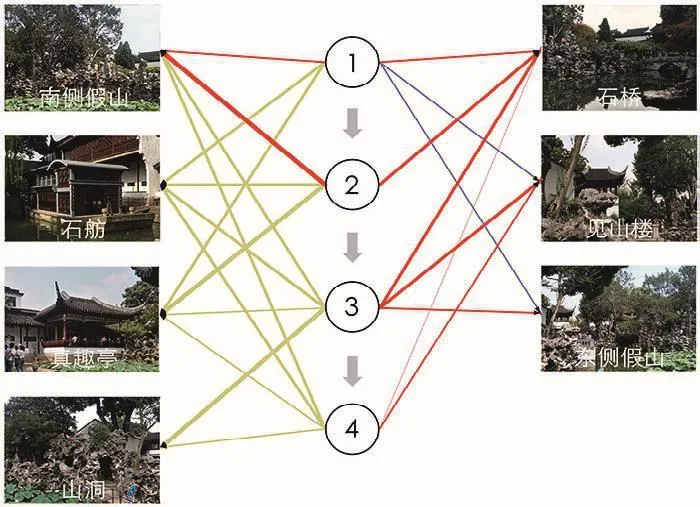

统计不同路段上不同景物的有效照片个数,以及每个景物的有效照片个数,并对各个路段不同景物的照片数量进行比较(表1、图4~5)。图4中路段中心点与景物间连线的粗细表示该路段中该景物的照片数量;图5的柱状图以横向表示路段,纵向表示景物对象,高度表示照片数量,以深色表示该路段数量位于前两位的景物,其中部分路段存在多景物数量并列现象。

3.1.1 步移景异

如图5所示,路段中照片数量位于前两名的景物,即人们重点关注的景物以深色表示。而各路段中的深色景物对象大多不同,游赏过程中,人们重点关注的景物对象不断变化,多数景物会于某些或某一路段引起游人强烈的观赏兴致。证明人们游赏过程中,重点关注的景观内容不断变化,短短几步之间,人们的视觉重点从一个景象转移到另一个景象,步移景异。

3.1.2 往复观赏

图5中,人们在行进过程中对香洲、南侧假山、得真亭、松风亭等主要景物,于多个连续路段出现重点关注,路径中游人对同一景物连续观看。另外,石舫、松风亭、香洲于非相邻路段中成为重点关注景物,人们对同一景物存在往复的关注行为。证明同一景物于多个路段引起游人的观赏兴致,人们于不同路段从不同角度对同一景观往复观赏。

3.2 路径与视距

游人于曲桥路径行进过程中,观景视距不断变化。通过对观景视距进行分类,分析不同视距类型与照片数量的关系,并运用单因素方差分析法,研究观景视距与照片数量的关系。

3.2.1 视距的分类

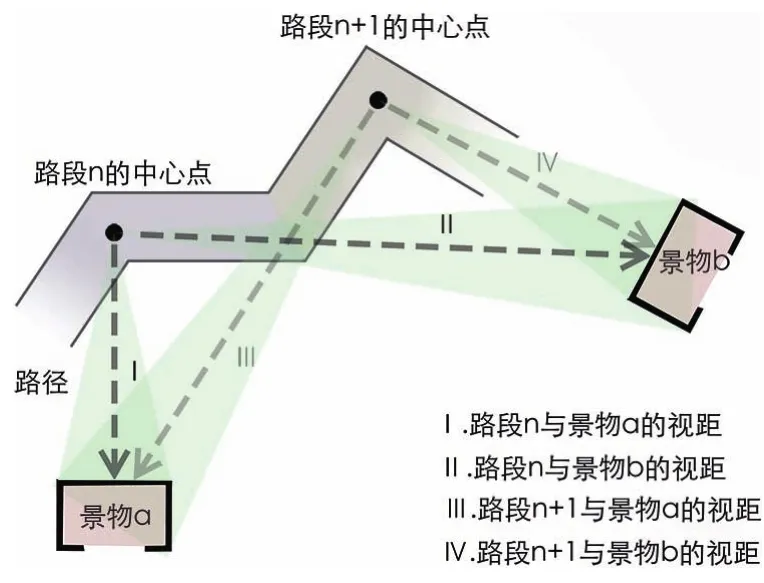

实验分析借中心点位于照片画幅中间1/2范围内的景物以描述游人观赏的景象内容视距,每路段每景物统计一次,并忽略视距测定过程中因前后构图可能存在的误差。依据前人测绘图纸①,以路段中间点与该点景物展现界面的中心点的距离,作为路段中游人与不同景物间的视距(图6)。运用SPSS对视距远近进行聚类分析,将视距分为4种类型,分别为视距近、视距较近、视距较远、视距远(表2)。

由表2得知,视距近、视距较近与视距远的照片平均数量分别为4.08、3.82、4.00,均多于视距较远的1.55,而三者的平均数量差异较小。其中聚类分析得到的视距大的组样本个数过少,仅包含3个数据,数据量过少,不做过多说明。各路径中各景物的视距类型如图7所示。

3.2.2 视距与视觉体验

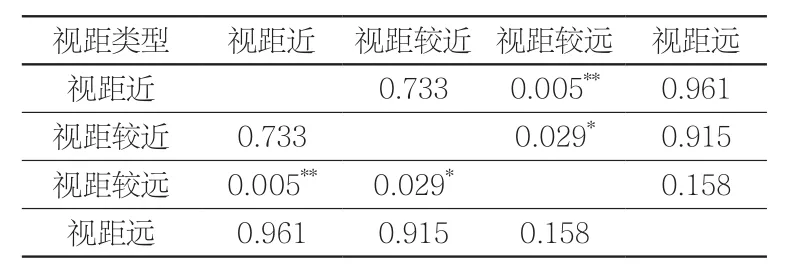

以不同路段上的所有景观对象作为数据样本,视距类型作为自变量,照片数量作为因变量,通过SPSS进行单因素方差分析(表3、4)。

1)由表3得出,视距的远近对景物照片数量具有显著影响(P=0.045<0.05),表明视距对游人观景的兴趣程度产生影响;2)表4中,对4种视距水平进行多重比较分析发现,视距近与视距较远(P=0.005<0.01)、视距较近与视距较远(P=0.029<0.05)差异显著,即视距3.0~33.0 m之间与35.5~46.5 m之间的差异显著。且表2中视距近和视距较近的照片平均数量大于视距较远的照片平均数量。故曲桥路径中,景物视距于3.0~33.0 m时,可增强游人的审美共鸣,而当视距于35.5~46.5 m时的审美共鸣减弱。

5 各路段不同景物照片数量条状对比Bar comparison of the numbers of photos of different scenes in various sections5-1 拙政园湖心曲桥路径The Curved Bridge in Humble Administrator's Garden

5-2 狮子林湖心曲桥路径The Curved Bridge in Lion Grove Garden

5-3 拙政园小飞虹路径The Little Rainbow path in Humble Administrator's Garden

表4 视距关系多重比较统计Tab. 4 Multiple comparison statistics of sight distance to different scenes

6 不同景物的视距示意Sight distances toward different scenes

3.3 路径与视线方向

为研究路径曲折对游人视线方向的影响,实验对路径与景物的方向关系进行分类,并采用单因素方差分析法分析观景视线方向与照片数量的关系。

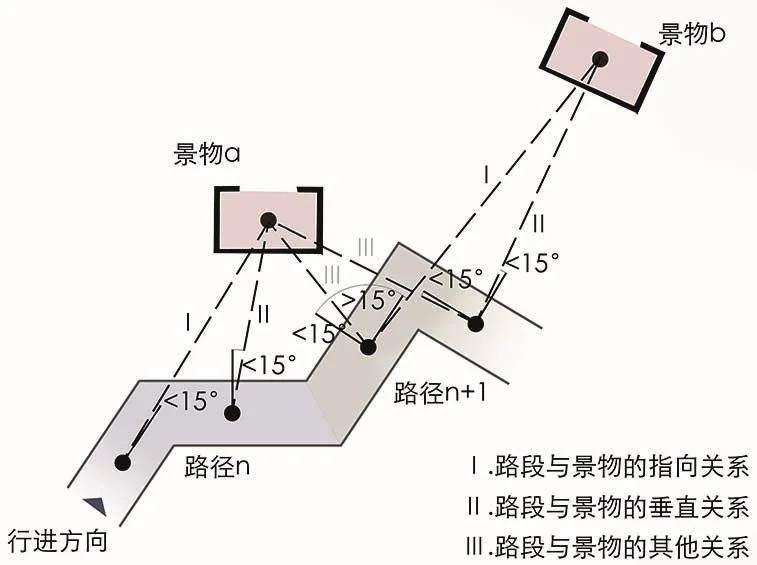

3.3.1 观景方向的分类

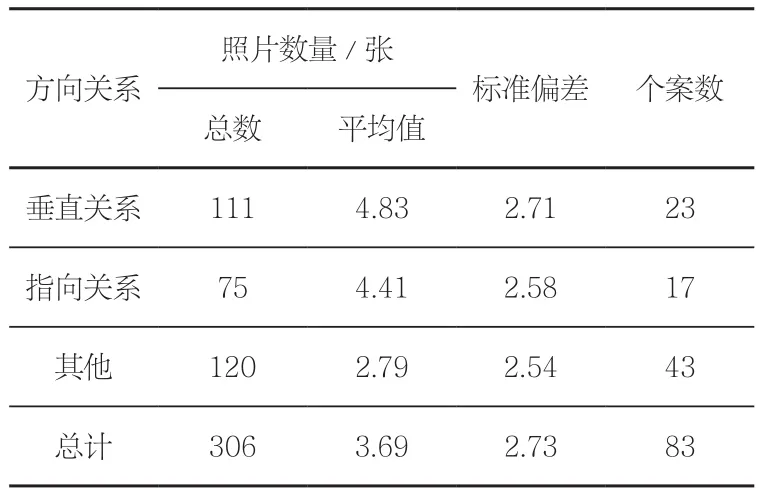

游人沿路径方向行进过程中以直视、转头或转身的方式观赏景物。游人直视观赏景物,路径行进方向指向景物;路径行进方向与景物方向垂直时,游人转身观赏景物。故将景物方向分为垂直关系、指向关系和其他3种关系(图8),路径行进方向与景物中心点方向夹角的绝对值<15°时为指向关系,路径垂直方向与景物中心点方向夹角的绝对值<15°时为垂直关系,其他角度以及景物方向与行进方向反方向夹角的绝对值<15°时均为其他关系。对各路段中各方向关系的景物照片数量进行统计(表5)。

由表5得出,垂直关系与指向关系的景物的照片平均数量分别为4.83和4.41,多于其他关系的2.79,而垂直与指向2种关系的照片平均数量相差仅0.42。各路段中垂直关系与指向关系的景物如图9所示。

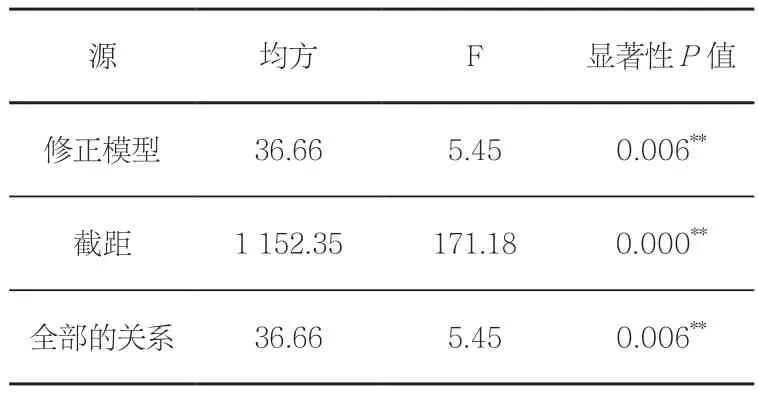

3.3.2 方向与视觉体验

以不同路段上的所有景观对象作为数据样本,方向关系类型作为自变量,照片数量作为因变量进行单因素方差分析(表6、7)。

1)由表6得出,方向关系对景物照片数量存在显著的影响效应(P=0.006<0.01),通过表7的多重比较发现,垂直关系和指向关系与其他(P=0.003<0.01;P=0.032<0.05)的差异显著,垂直关系与指向关系间(P=0.619>0.1)无显著差异;2)综合表5分析得出,指向关系与垂直关系均使人对景物关注度提高,且两者对游人观景兴趣影响程度相当。由此得出,指向关系与垂直关系对游人赏景行为存在影响。游人于审美意识下,曲桥路径的曲折将游人的视线方向更多地引向了路线的指向景物以及与路径方向垂直的景物。

另外,由图4、5得知,3条路径中照片数量较多的景物对象分别为香洲与见山楼、南侧假山与石舫、得真亭与松风亭,以上游人关注度高的景观内容多位于路径的两侧。

由此推论,游人对路径两侧的景观对象更感兴趣,游赏过程中更多地关注位于路径两侧的景观对象,造园者有意营造“左右顾盼皆有景”的现象。

3.4 “曲”的视觉体验与设计

由以上分析得知,曲桥路径中,视距与路径方向均会对游人的视线产生显著的影响,转折间视距近、视距较近以及垂直与指向关系使人们对景物产生更高的关注,故进一步分析各路段景物空间关系对照片数量的影响,同时绘制表8对各路径各方向关系的照片数量进行统计,分析方向关系对人们视线的影响②。

3.4.1 “曲”的视觉体验

3条路径的首段,仅有个别景物存在指向关系,而距离对人产生较大影响,人们倾向关注路径周围的主要景物;而后路径中指向关系或垂直关系频频出现,指向关系景物数量先增多;其中路径后半部分,垂直关系的景物逐渐增多,人们也更多地关注垂直关系的景物。指向关系照片数量的百分比呈现先增长后降低、垂直关系出现递增趋势,而其他关系的百分比逐渐降低,表明曲桥曲折方向与景物方向的2种关系数量的变化对人们的观景行为产生了影响,3条路径中指向关系与垂直关系的增减趋势,符合人们观景的行为习惯,引发人们的共鸣(表8)。

7 各路段不同景物视距关系Sight distance relationship toward different scenes in various sections7-1 拙政园湖中曲桥路径The Curved Bridge in Humble Administrator's Garden

7-2 狮子林湖中曲桥路径The Curved Bridge in Lion Grove Garden

7-3 拙政园小飞虹路径The Little Rainbow path in Humble Administrator's Garden

8 行进路径与景物关系Relationship between paths and scenes

表5 方向关系描述性统计Tab. 5 Descriptive statistics of direction relations

表6 方向关系显著效应统计Tab. 6 Significant effect statistics of direction relations

表7 方向关系多重比较统计Tab. 7 Multiple comparison statistics of direction relations

表8中各路径各方向关系下的照片数量平均数值差异较大,结合图4发现,拙政园湖中曲桥垂直关系下的景物如香洲与见山楼、别有洞天与梧竹幽居等,于曲桥两侧相互形成对景关系[17],照片数量多;而拙政园小飞虹路径第3、4段的得真亭虽为指向关系,但照片数量少,拙政园湖中曲桥第4段的荷风四面亭与第6段的倚玉轩、狮子林第4段的山洞亦出现此现象,即人们临近景物时,指向关系下照片数量少;狮子林湖中曲桥有多个指向关系的景物,其中第2段游人观赏指向关系的真趣亭与南侧假山的斜侧方,景物观赏界面角度极佳,第3段游人首次看到山洞与见山楼完整呈现,照片数量多。故对景布局、临近景物、景物观赏角度、藏露等情况同样会影响人们对景物的关注程度。

3.4.2 “曲”的设计

实验选取的3条路径曲折方向关系的设定与人的游赏行为心理相契合,路径的开始人们初步观察周围景物,关注周围或壮丽、或特色的景物;向前,路径的指向引导人观察主要的景物如香洲、真趣亭、南侧假山等;继之,人们出现停驻转身等行为,路径与景物频频出现垂直关系,引导人们多角度往复观赏景物。

故路径的曲折方向对设计曲桥路径尤其重要,需要谨慎考虑曲折与周围景物的空间布局关系,同时考虑人们游赏的行为心理过程,将路径大致分为3部分,起始处路径垂岸而出;而后将路径指向路径中的主要或特色景物;行之过半,路径方向须多与景物方向垂直,引导人们深入游赏。同时在此基础上可通过调整景物视距、景物观赏角度或应用对景、藏露等手法进一步加强人们与景物的共鸣。

3.5 讨论

视距分析中,因研究目的,各类型的样本分布存在比重问题,无法进一步细致探究视距对人们游园赏景的影响,实验以景物空间位置代替人们的视距与角度会致使实验数据存在不可避免的误差。同时游园赏景作为一种审美活动,个体认知程度无疑会对其行为产生一定的影响,受实验条件影响,该研究中选取的被试人群为游园散客,而并未从认知角度做出更精确的考量。另外实验于景点中进行,其他游客等干扰、过程中未对邀请频次明确规定,可能会致使该实验数据的质量存在问题。

4 总结

9 各路段不同景物方向关系Direction relations of scenes in various path sections9-1 拙政园湖心曲桥路径The Curved Bridge in Humble Administrator's Garden

9-2 狮子林湖心曲桥路径The Curved Bridge in Lion Grove Garden

9-3 拙政园小飞虹路径The little rainbow path in Humble Administrator's Garden

苏州文人园林曲径通幽,曲桥转折之间,游人步移景异,视觉路径中景物重复出现,意味深远。本研究通过现场实验方法分析了曲桥引导游人视线的具体作用以及游人在园林曲桥行进过程中的赏景行为。实验数据发现,在苏州文人园林中:曲桥转折间带来的空间位置变化影响着人们的视觉行为,其中景物视距与方向对人们的观景兴致存在显著影响,视距在3~33 m时,游人观景兴致最佳;同时路径方向与观景方向的垂直关系、路径对景物的指向关系可增强游人对相应景观的观赏兴致。

本研究表明在当代园林景观营造中,景物与路径的距离时近时远、方向时而指向时而垂直,因此游人视觉内容变化丰富,曲桥设计过程中通过控制曲折方向,垂直、指向交替变化,可引起游者强烈的审美共鸣。

注释(Notes):

① 依据刘敦桢书籍《苏州古典园林》中测绘图纸测定视距。

② 曲桥路径的相邻的转折之间距离较短,并未对人与景物的视距产生较大的影响,故未进一步分析视距的影响。

图表来源(Source of Figures and Tables):

图1~3为作者据刘敦桢书籍《苏州古典园林》(2005年)中图片改绘而成;其余图表均为作者自绘。