海上丝路东海航线之濑户内海区域的景观振兴观察

2019-12-01任亚鹏王江萍李欣

任亚鹏 王江萍 李欣

1 研究背景

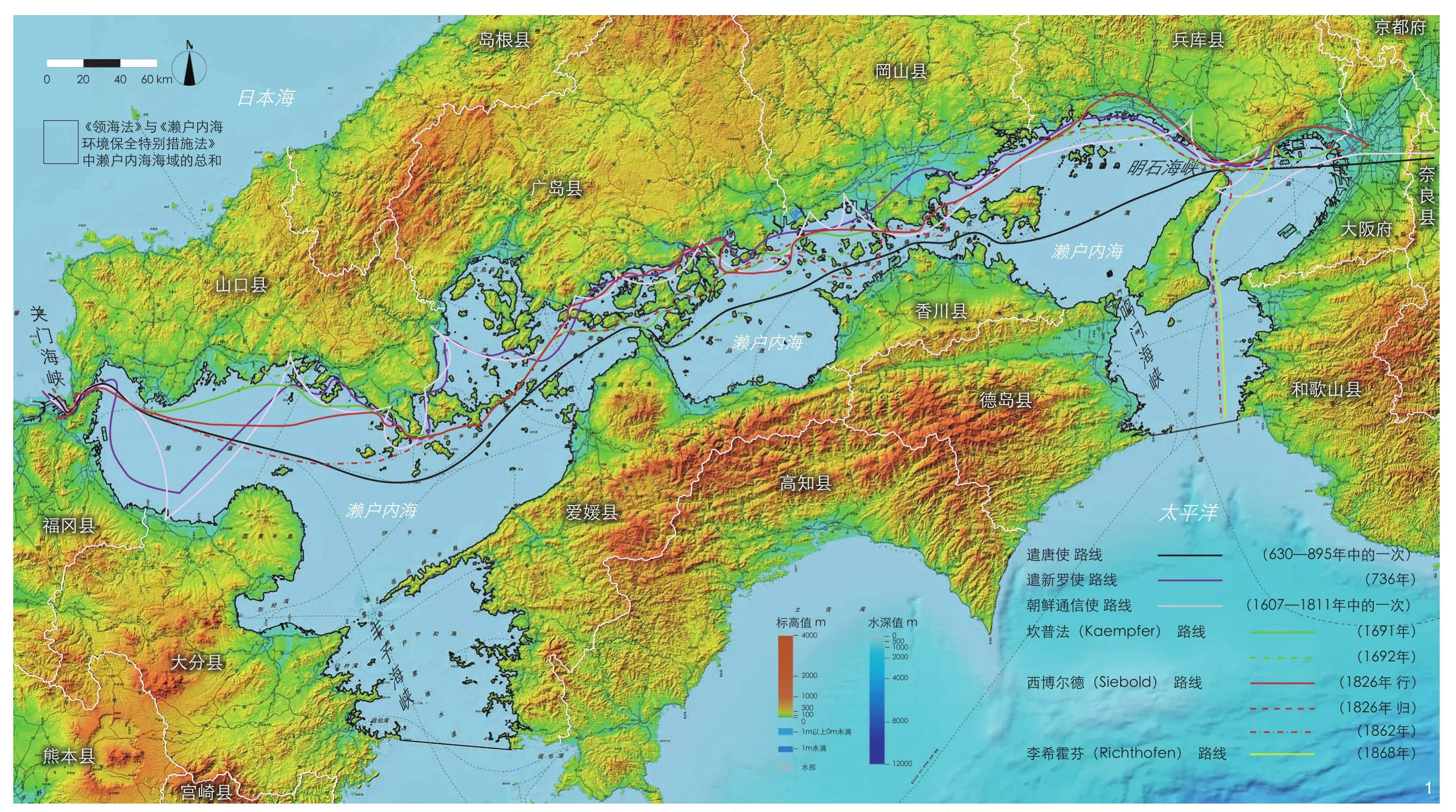

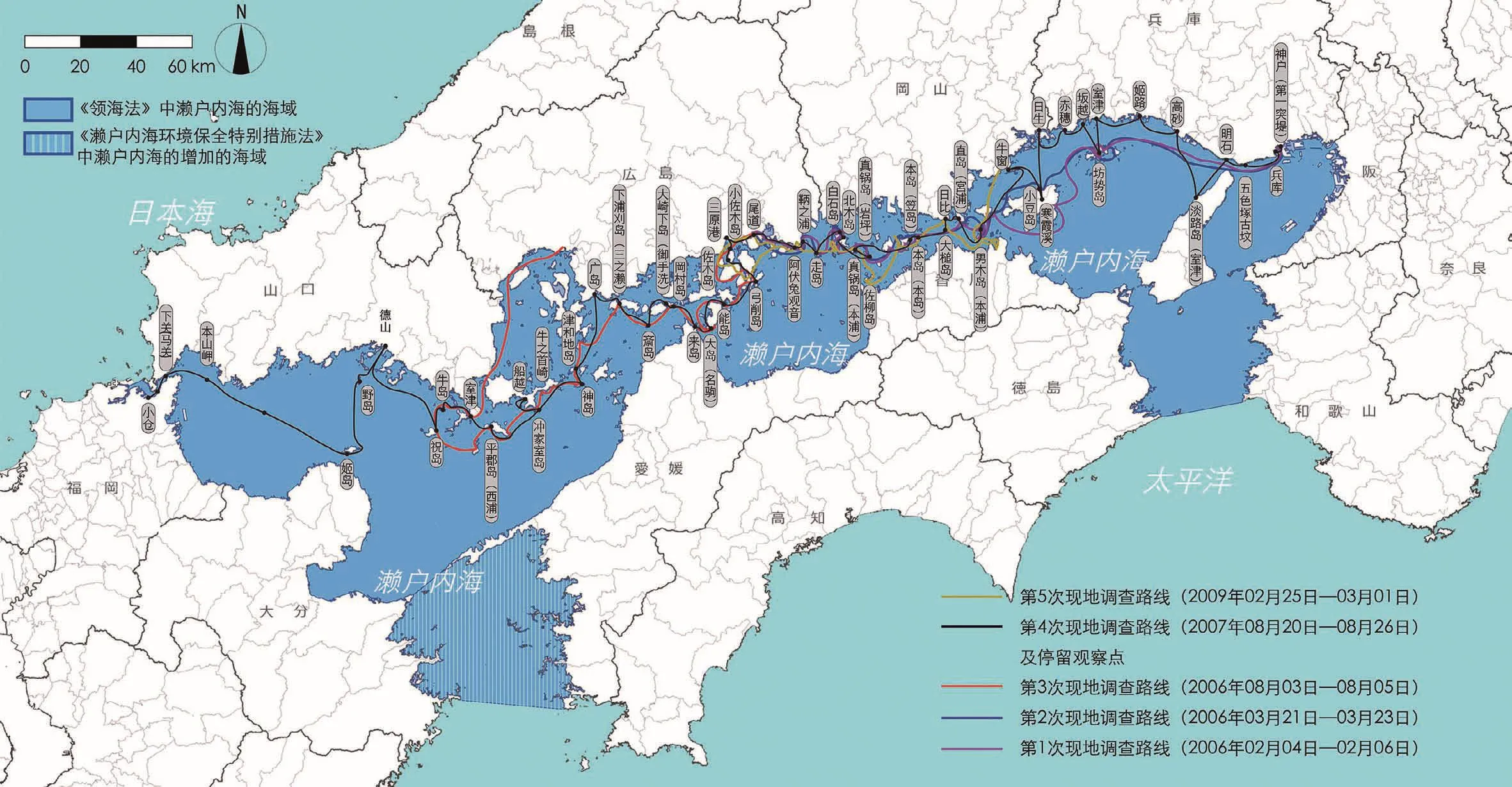

濑户内海是位于日本本州、四国、九州三大岛之间的内海,在日本具有极为重要的战略、经济、文化地位。其范围涵盖周边山口县、广岛县、冈山县、兵库县、大阪府、和歌山县、德岛县、香川县、爱媛县、大分县、福冈县11个省级行政区划的海岸线,东西长450 km,南北宽15~55 km,平均水深约38 m,最深处约105 m(丰预海峡与鸣门海峡),其间分布有3 000多个岛屿(图1)。狭长的濑户内海有西北部连接日本海、南部及东南部连接太平洋的3个出口,属“濑户内海式气候”①,拥有丰富的生态系统、自然景观、工业分布,以及经年累积的深厚历史文化资源,因此日本国内诸多目光聚焦于该地的区域振兴事业。

1 濑户内海海域、沿海区划及重要历史航线Seto Inland Sea area, coastal zoning, and important historical routes

“海上丝绸之路”这一概念最早由日本学者三杉隆敏于1968年在其著作《探寻海上丝绸之路》中使用[1],濑户内海作为海上丝绸之路东海航线的组成部分,中国学者于20世纪80年代开始关注此海域的研究。成果主要集中在:早期忻韦方[2]、谷风[3]研究的海洋环境治理问题;中期李海清[4]针对中国渤海问题进行的海洋环境立法研究,张舒[5]、麦丽臣[6]研究的工业布局结构问题;近期,特别是从2010年继“越后妻有大地艺术节”之后北川富郎创办“濑户内国际艺术节”开始,该地区文化方面的事业活动进一步引起了中国相关学者重视,如潘广宜[7]、王国慧等[8]、潘力[9]研究的以现代艺术为手段振兴区域的问题,以及宋宁而等[10]研究的区域性社会文化问题。同时濑户内海也成为当下日本建筑、设计游学中的热门到访地。但总体而言,中国关于濑户内海区域整体线路的研究零落于各类相关领域中,且数量较少。故本研究旨在通过系统梳理该线路的历史过往、相关法令、振兴方式等,从景观的视角阐述其多层面贯穿、多视点导入的区域振兴形式及成果。

2 濑户内海的文化承载

2.1 过往历史

在日本,“濑户内海”有时也被叫作“濑户内”,而“濑户内”这一概念形成于江户时代(1603—1868年)后期,1813年返回日本北方城市佐渡的商人笹井秀三在其旅行记《海陆道顺达日记》中将尾道和下关之间的区域称之为“濑户内”,因此当时其包含的范围较小,并不与现在所说的“濑户内海”完全重合[11]。直到明治时代(1868—1911年),旅日欧美人将明石海峡到关门海峡之间的海域称为“The Inland Sea”,由日本地理学者在1872年时翻译为“濑户内海”后,才形成与现在大致相当的概念定义并普及[12]。

但据推测,在《魏志倭人传》及《日本书纪》等古籍中已记载有濑户内海航线的事宜[13],故而自古以来濑户内海作为日本联络海外诸国的交通大动脉一直发挥着重要的作用。如后世的遣唐使、朝鲜通信使等也多经由此海域往来于中国大陆、朝鲜半岛与平安京、江户等日本文化政治中心之间(图1)。同时,濑户内海亦作为欧美商旅的主要往来通路,随着1853年美国舰队逼迫日本开国以及《日美亲善条约》《日美修好通商条约》的签订,该海域成为国际交往过程中外国人观察日本的重要窗口,并留下众多记述,仅在近代1820—1925年的百年间就达50部之多,皆留有赞溢之词。

2.2 自然与人文景观

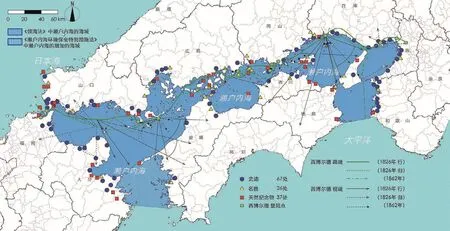

2 濑户内海范围内的景观资源分布及西博尔德观察路线、视线Distribution of landscape resources within the Seto Inland Sea and the observation route and sight of Siebold

传统意义上,濑户内海作为一个范围宽广、资源丰富的区域,其水面以上的景观主要包括大量岛屿、礁石构成的叠嶂之景,不同气候条件下的光影、云雨等海天之景,沿岸及岛屿上的聚落群体与构筑物等人工之景,通过统计共有史迹、名胜、天然纪念物等著名景点130处(图2)。著名学者西村幸夫指出,濑户内海作为与富士山齐名的日本胜景也是世界上最为稠密的多岛内海,同时因地理、气候的特征配合众多古老的聚落形成了奇妙的景色[14]。故而其多姿诡谲的环境变幻也使得有人将蓬莱仙岛的神话故事与之关联,且多有蓬莱峡、蓬莱桥、蓬莱樱等称谓遗之后世。1911年小西和②作为最早系统总结论述该地重要性的日本人,出版了《濑户内海论》,他在积极评价该海域美学价值的同时,指出使濑户内海成为一个统一主题区域的必要性,并向当时的日本议会建议于此地设立国立公园[15]。通过不懈努力,1934年“濑户内海国立公园”与其他两处公园一同成为日本第一批国立公园。

但事实上,早期濑户内海的声名鹊起,主要得益于以西博尔德③为首,包括李希霍芬在内的众多欧美人对于其风景价值的高度评价(图2)。前者曾以记叙的语言描述:“多数的岛屿被赋予了险岸的特色,我想这是连结海下山脉的顶峰,其方向大致指向东北,山脉的性质说明了火山活动的成立。那是史前地壳变动的舞台,不过,温和的岛国气候和千年的努力使之变成充满野趣的浪漫庭园。诚然现在植物处于休憩状态,但岛上却是冬季型的日本植物群,有着常绿叶子的树木种类众多,杉、松等漂亮的松柏类具有日本特色,早花的树木、灌木为这个地方带来了常春的景色。”[16]这些也直接反映出源于西方风景观念的地理概念的特质、地形 地质 地被的特质、光 色彩 空气的特质、人文画面 生活画面的特质、天国映射的特质、连景的特质等一系列观察、描述及评价方法,深刻地影响了近现代日本人的景观审美意识[17]。

3 后世产生的问题

3.1 社会变迁

据统计,现今意义上的濑户内海地区约占日本总面积的12%,所辖人口约为日本总人口的1/4,即3 000万人左右。在进入工业时代之前,该区域主要以渔业、栽培及航运为主要产业;进入工业时代后制造业、化工业曾一度成为主要支柱;但近20年随着环境治理和社会发展,服务业、金融业等占据了主导地位。大致变化为:20世纪60年代末第一产业占比7.4%、第二产业占比42.6%、第三产业占比50.0%,到21世纪初则发展为第一产业占比0.8%、第二产业占比25.4%、第三产业占比73.8%[18]。其中因环境问题而导致的改变主要体现在化工业和渔业方面,由于排污不当、填海造地、人口聚散等因素,于20世纪50—70年代濑户内海出现了赤潮多发、渔获量明显减少、内湾海水缺氧等严重的环境问题。这不仅使得该地区的人居、产业受到影响,也直接破坏了其固有景观,进而外来人员的止步和内部人员的流失引发了区域社会的不振,也进一步冲击着其社会环境中的每一个环节。以“濑户内海国际艺术祭”主会场所属的香川县为例,其下辖24个有人居住的离岛,2000—2015年间人口数量共计下降10 097人,且平均老龄化高达55.5%[19]。

3.2 景观变迁

海岸线的形态于滨海景观评价有着重要的意义,由于濑户内海的沿岸多为浅滩,故长久以来受到农地、盐田造成的填埋影响,其形态处于持续的变化之中[20]。特别是从20世纪50年代开始,因工业用地的大量开发(图3),现存自然海岸线只余下36.7%[21]。这说明虽然有着严格的法令法规限制,但其景观改变的问题是为不可逆的存在,而该情况也广泛存在于濑户内海中的各个岛屿景观的变化之中。

通过调研可发现,濑户内海沿岸景观于近世的变化主要集中于3个方面:自然景观;聚落、建筑空间形态;人文景观。具体表现为:1)作为背景的山体、岛屿等自然形态虽然并未完全丧失,但大规模的防波堤、人工填埋岛岸造成了面向海岸的景致改变;2)不论是海岸沿线还是海峡、岛礁之间,其原有空间构成形态被高架、桥梁及中高层建筑等大规模的人工构筑物进行了分割;3)由于土地使用性质的变更,原存在于山体、岛屿斜面的梯田基本消亡,同时建筑层叠增密,使得不论是从海面看往陆上的视线,还是从陆上看往海面的视线双向均变得闭塞;4)人员流失造成的空屋及产业更新产生的需求,使得部分传统聚落被迫改变,原有较为丰富的肌理被大量现代建材所营造的形态代替,形成均质化;5)陆上、岛上的植被虽然丰茂但多经历人工整备,且种类有所减少,生活气息被弱化;6)因渔业等传统产业的衰退,海上捕捞、传统集会等人文场景分布减少,等等。

4 相关法令及多层面的景观视角研究

4.1 关于濑户内海的法令

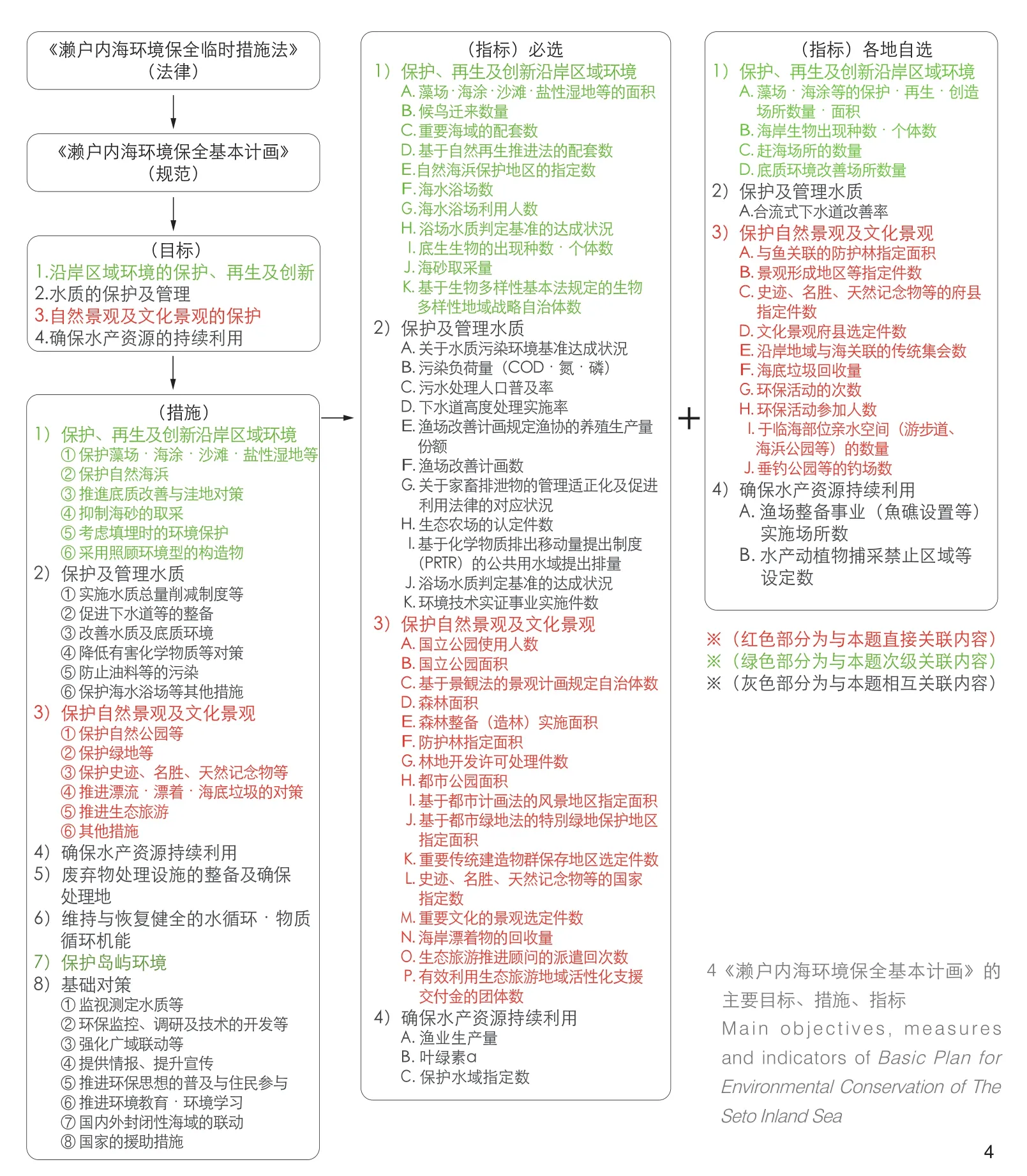

为应对和解决前述固有景观的更迭及生存环境的问题,日本政府在不同时期出台有大量相关法律法令(表1)。根据“环濑户内海会议”网站主页显示[22],直接针对濑户内海颁布的现行法律主要为:1)1957年《自然公园法》(前身为1931年《国立公园法》);2)1977年《关于领海及邻接水域的法律》;3)1978年《濑户内海环境保全特别措施法》(简称《措施法》,前身为1973年《濑户内海环境保全临时措施法》)。其中,依据《关于领海及邻接水域的法律》的规定,濑户内海海域面积为1.97万 km2,但日本政府为了进一步加强对该海域的统一保护及管理,故而于《措施法》中将其面积进行了扩展,指定范围增至2.18 万 km2。同时根据《措施法》中的第3条关于政府职能对应的规定,颁布了《濑户内海环境保全基本计画》(简称《计画》),其中提出4个目标:沿岸区域环境的保护、再生及创新;水质的保护及管理;自然景观及文化景观的保护;确保水产资源的持续利用。并划分达成各项目标的具体措施及依据指标,通过观察所列事项可看出基于固有景观保护的区域振兴工作是其重点内容(图4)。

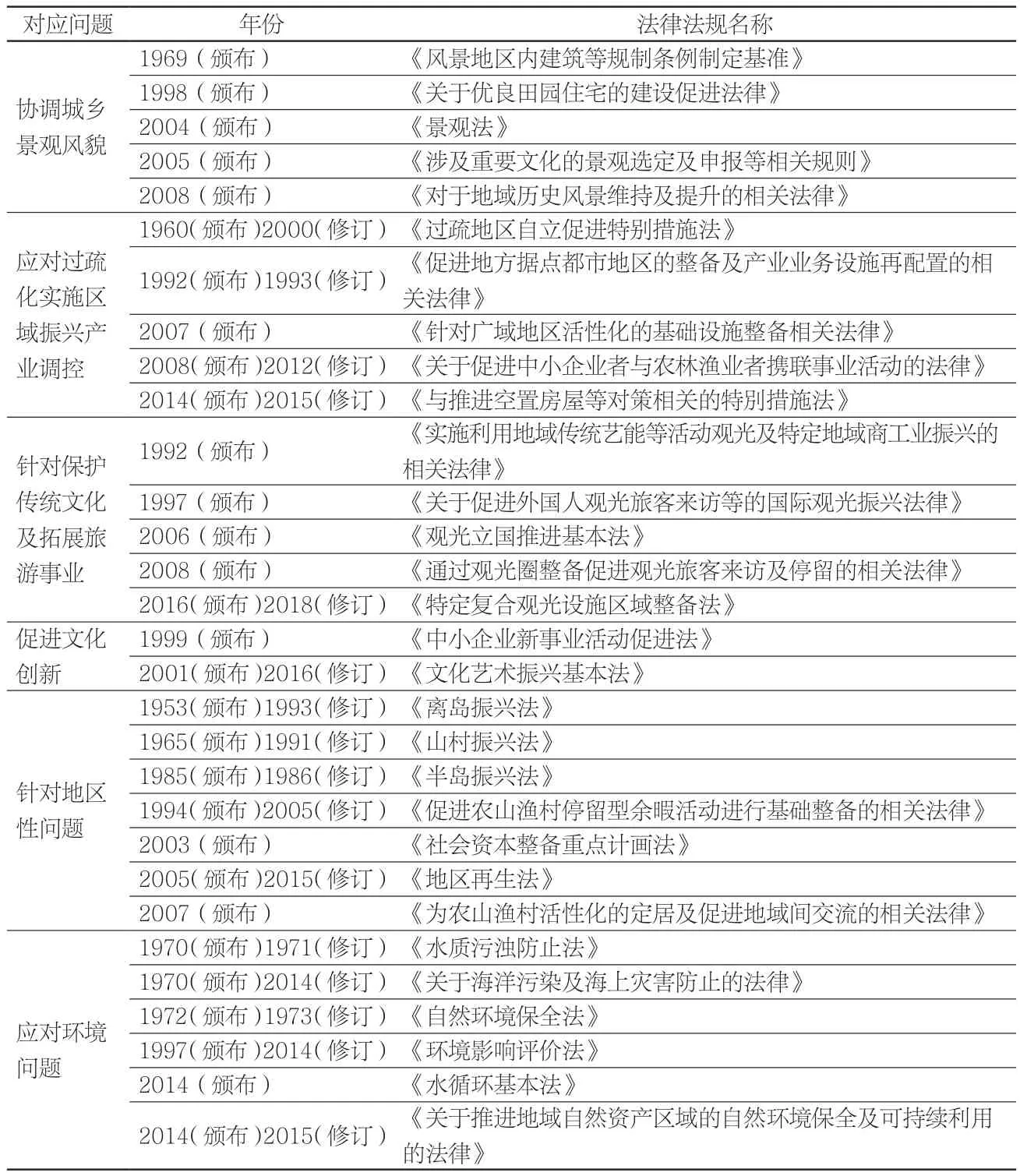

表1 应对不同问题的相关法律法规Tab. 1 Relevant laws and regulations dealing with various issues

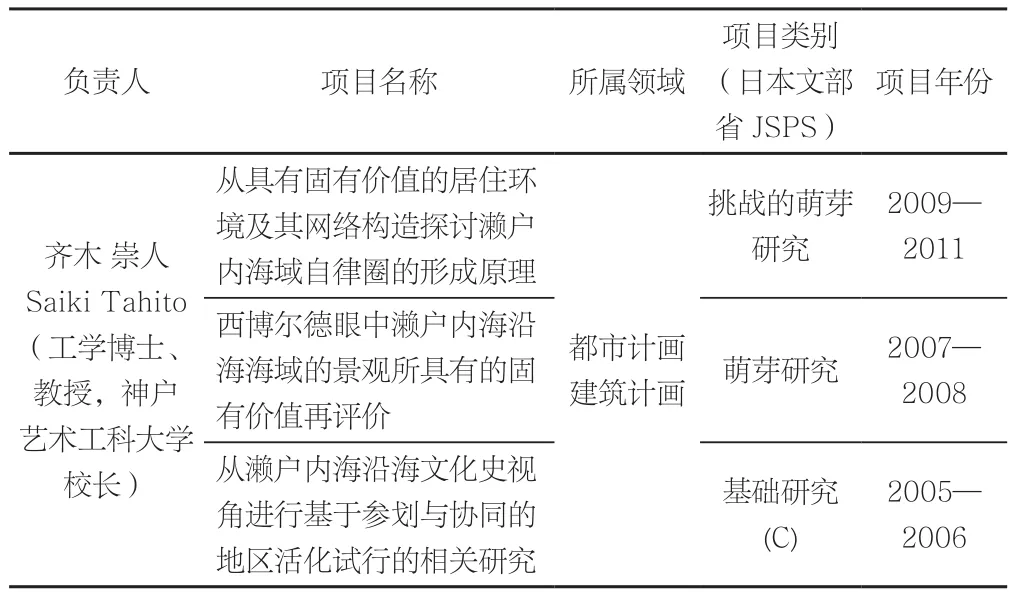

表2 笔者任亚鹏参与的相关课题研究目录Tab. 2 List of research topics participated by Ren Yapeng

进一步对上述《计画》解读可发现,其虽为《措施法》的延伸,但广泛涉及其他日本现行相关法律、法规的外延,以应对诸多社会问题,如:1)协调城乡景观风貌;2)解决过疏化实施区域振兴的产业调控;3)传统文化继承及拓展旅游事业;4)促进文化创新,5)地区特性;6)环境保护(表1)。这些法令具有一定的日本特色,而其方针政策在《计画》中均有直接的体现[23]。因此可以认为,关于濑户内海的《计画》制定反映出日本应对该区域存在问题的策略基于整体社会发展的考量,同时采用多角度协同切入的实施方式,且对于濑户内海这一文化线路的景观价值在认识上呈现出逐步加深的过程。

4.2 景观视角下的相关研究

对于濑户内海这一线路的重要性以及前述现实问题,在日本学界展开了多层面的相关研究,以期从与固有景观关联的领域对其进行梳理、保护及振兴。

4.2.1 基础研究

通过对日本学术振兴会立项项目的检索可知,与本题内容直接相关的项目有43件,涉及领域多为都市计画学、建筑学、民俗学、历史学等,主持、参与的高校及研究机构所在地区并不限于濑户内海沿线,而是较广泛地分布于日本各地。

以笔者参与的3个相关课题为例(表2),其时限连续、内容递进,主要以景观与人居环境为出发点探究濑户内海文化带的历史、变迁、现状,以期明确该地区景观风貌的固有特性及价值,进而从城市规划学和建筑学的领域寻找对该海域范围住居环境保护、产业振兴的方法,并构建民众参与型的社会网络。

在此系列课题推进的6年间,主要运用的研究方法有文献研究、实地调查、访谈调研、图像分析、类型比对、空间句法、模型构建评价等。值得一提的是,研究团队为强调研究内容的真实性及当地性,在以现代技术进行统合分析之前,依据早年欧美旅人的记录文献、绘画图像等内容进行了大量实地取景比对(图5)。以此为基础,对远景—中景—近景的沿海景观、土地利用与住居集合、营生与民俗文化3个方面,及海域、居住区、生产区、森林、背景、绿地、缓冲区7项内容展开了考察研究。从而在真实、详尽地把握濑户内海地区历史脉络与现实状况的基础资料后,基于日本政府倡导的“自立圈”④概念提出了更深一层的“自律圈”设想[24]。

4《濑户内海环境保全基本计画》主要目标、措施、指标Main objectives, measur and indicators of Basic Plan Environmental Conservation of T Seto Inland Sea的es for he

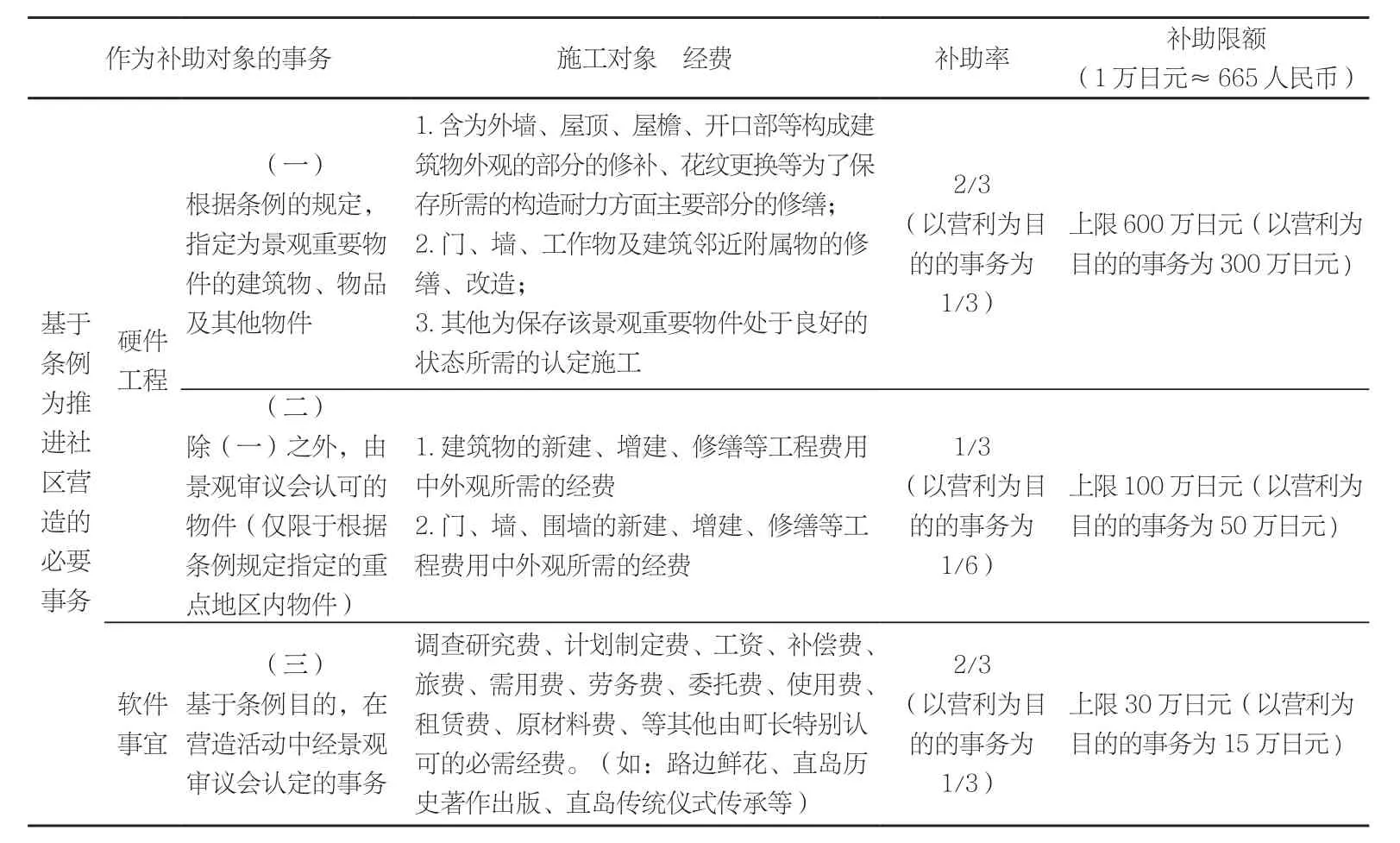

表3 直岛町社区景观营造活动补助事宜Tab. 3 Naosima Mati Community landscape construction subsidy

4.2.2 创新研究

如前所述,日本政府出于振兴过疏化的区域等原因,出台各类专项法令以促进新兴事业的创生,故而在日本的区域振兴工作中存在有大量以景观艺术促进旅游经济,以旅游经济产生的波及效果带动振兴的案例[25]。其中最为突出的即“越后妻有大地艺术节”与“濑户内国际艺术节”这2项工作,在前者取得巨大成效的基础上,后者于2010年也采用了3年展的形式进行推广。

“濑户内国际艺术节”主要是以投资商运作、政府支援、艺术家创作、住民参与、游客互动这5个要素构成的框架来实现其主旨思想等概念的达成。其目标包括:1)通过艺术与建筑推动发现地区特征;2)继承地区长时期的民俗留存;3)以游客参与到当地生活的方式为住民,特别是老年人带来活力;4)以作品为媒介引导更多游客与住民协作、促进交流;5)发挥当地高校的各学科机能使之成为连接世界智慧的场所;6)通过活动过程培养年轻人与外来人群进行合作的能力;7)以有力的交流促使地区的自立并推动地区振兴[26]。

4.2.3 细节对策研究

随着景观概念的延展与扩充,现代的建筑设计被一些学者纳入景观领域当中。如前述“艺术与建筑”被作为濑户内海振兴事业中重要的一环,故于“濑户内艺术节”的展场及濑户内海沿线存在着大量现代、当代的建筑,其中不乏诸多著名建筑家所设计的优秀作品。因此如何理解历史性建筑、如何看待既有的建筑、如何创造未来的建筑成为日本建筑学界针对濑户内海振兴发展的进一步思考。

5 笔者任亚鹏参与的5次实地调研路线及相关信息Field research routes that Ren Yapeng participated in and related information

为探讨濑户内海区域建筑的地域性,并基于地域性创造具有魅力的新建筑,以及培养本土青年建筑师,于2015年10月展开了第一届由“濑户内海文明圈‘今后的建筑和新的地域性’创造研究会”(Architecture Institute of Setouchi Union)主办、“综合资格学院”协办、建筑家伊东丰雄主导的“濑户内海文明圈 建筑研讨会”[27]。截至2018年11月该活动历经4届,参与其中的著名建筑家除主导者外还有藤森照信、古谷诚章等,探讨的主题分别为:“濑户内文明圈建筑的魅力与新的地域性”“人与自然、人与人、人与建筑的关系”“基于历史遗存展望新建筑”“濑户内海新的生活方式”。

5 景观创生的实施状况

综上所述,在濑户内海沿线以景观创生方式进行的区域振兴活动成效逐现。以其代表性的“濑户内国际艺术节”为例,2016年第3届艺术节的总括报告书中显示,当次累计参观游客达107万人次,其经济波及效果达139亿日元(约8.9亿人民币),并且当地居民中有72.1%的人认为艺术节的举办对于区域振兴而言起到了作用,69.5%的人认为在居住区设置作品有益,65.0%的人期待下一届艺术节的举行[28]。

同时,通过考察该艺术节所属省级区划,即香川县于2007年3月基于日本国家政府颁布的《营造美丽国家政策大纲》,依据《景观法》,结合《文化财保护法》《国土形成计画法》《环境基本法》《都市计画法》《关于农业振兴地域整备的法律》《自然公园法》等,制定的整体景观创生方针可发现,以景观旅游促生当地经济文化发展的工作,于该区域有着丰厚的社会、群众基础。并且与前述的3种研究方式相关的内容,作为施政方针的辅助举措起到了有效的引导与支撑作用。

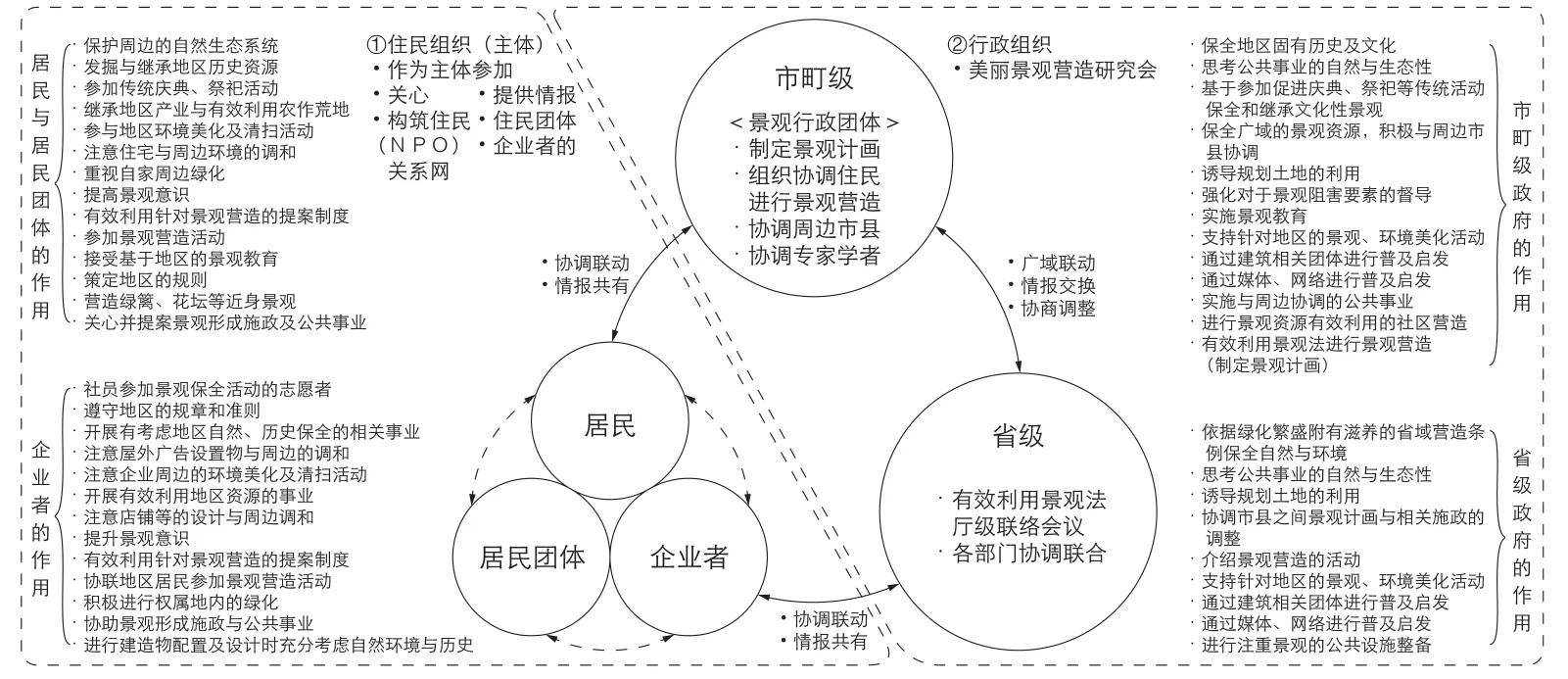

在该方针中,将香川县域内的景观资源划分为自然景观、历史性景观、都市聚落景观、文化性景观4个大类和25个子项,广泛涉及作为重要资源依托的濑户内海的主体及延伸景观。并强调当地景观资源的自然与历史共存,历史与都市集落邻接,都市集落与自然亲近,文化、自然、历史与都市集落共荣等主要特性。其方针具体内容着眼于:1)营造香川特色的景观,使文化、自然、历史与都市集落融合;2)营造不同类别的景观:利用“赞岐地形”⑤营造由山至海舒缓延展的自然景观、继承地域文脉风土营造活化的历史景观、营造具有魅力生活空间的都市聚落景观、营造传递人类生活与活动的文化景观。并且规定了以民众组织为主体,行政机构为协调的景观创生推进组织构架,进而明确参与各方的任务与职责(图6),这种划分一方面可以挖掘发挥民众参与的巨大力量,另一方面也从地方政策上给予积极支持。如在作为艺术节主要场区的直岛町颁布有基于景观条例的社区营造补助金制度(表3)[29],从而进一步调动参与者的积极性,并将其落实到细节。

6 启示与小结

6 香川县景观创生推进组织构架Kagawa-ken landscape creation organizational framework

7 濑户内海文化圈景观活化网络Seto Inland Sea culture circle landscape activation network

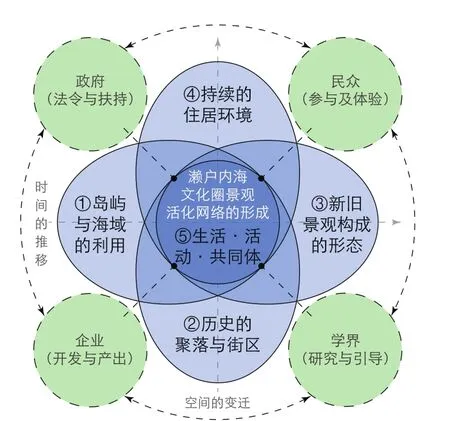

通过对日本濑户内海案例的梳理研究,可发现广义上的景观概念于此文化线路而言有着统领全局的作用,其整体性、完整性也关系着该线路的活跃程度。而在濑户内海区域,随着时间的推移,其固有景观会与新事物产生叠加;随着空间的变迁,其历史性的遗存须成为可持续的人居;同时这些内容都集中展现为各类人群共同的生活与活动。为保证这一系统有机与良性地运行,日本社会中的各个层级都有效地参与其中,并发挥着各不相同但又紧密关联的作用(图7)。

结合中国的文化线路振兴工作进行思考,值得借鉴参考的有:1)以广义景观概念作为柔性介入的方式易于整合多元化的资源,同时不论从政治、经济或是社会层面其方式都具有时间轴、空间轴双向结合的整合作用;2)该方式的系统性与民生问题关联紧密,通过政府的推广扶持、学界的研究引导、企业的开发产出、民众的参与体验,能够较大程度地使广域民众参与对城乡建设起到积极作用,并较有效地调和保存与发展之间的矛盾。

注释(Notes):

① 日本的气候划分之一,又称濑户内式气候或濑户内海型气候。该区域的气候特点为温润雨少,年降水量在1 000~1 400 mm左右,主要集中于梅雨期和台风期,故而夏季则时有干旱。且其日照时间为日本之冠。

② 小西和(Konisi Kanau,1873 1947),日本众议院议员、实业家,毕业于札幌农学校植物学。著有《日本的高山植物》《濑户内海论》。

③ 西博尔德(Philipp Franz Balthasar von Siebold,1796 1866),德国内科医生、植物学家、博物学家、旅行家,毕业于威尔茨堡大学。著有《日本》《日本动物志》《植物志》等,以他命名的动植物种类有近20个。

④ 自立圈构想:为应对人口减少并防止各地方人口严重向大都市集中的问题,于过疏化地区维持良好的生活机能,日本总务省在2008年颁布了《定住自立圈构想要纲》。旨在促使人口于5万人左右,昼间人口比夜间多的地方城市成为“中心市”,并与周边小的市町村在生活和经济方面缔结联系密切的协定,通过分担交通、医疗、教育、福利、雇佣机会、观光振兴等对策形成区域性的定居自立圈。

⑤ 赞岐地形:“赞岐”为当地古国名称、山脉名称,该地形特征为由赞岐山脉北向延伸至濑户内海形成半岛,坡面平缓、丘陵丰富。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1、2、4~7为作者自绘,图1、2、5底图源自日本国土地理院;图3源自网站:www.env.go.jp有调整;表1、2为作者自绘;表3源自网站:www.town.naoshima.lg.jp。