近代中国农业雇佣关系的发展

2019-11-28马国英

马国英

(中国社会科学院 经济研究所,北京 100044)

近代农业雇佣关系有了一定的发展,对于雇佣关系的性质,有人认为虽然农村雇佣关系很广,但是“中国雇农的普遍,并不是由于农业进步,却是为了农业衰落”[1]。以往学术界认为雇佣关系是商品经济和资本主义发展的重要标志,但是有研究表明二者不一定能划等号[2]。有人认为,雇佣关系与商品经济、与资本主义之间并不存在必然的联系[3]。

对于农业雇佣劳动的规模,刘克祥认为地区农户雇佣劳动的数量与人均耕地面积正相关[4]。黄宗智对华北平原和江南的研究证明,华北平原靠雇工经营的经营式农场占耕地总面积的9%—10%[5],长江三角洲没有靠雇工经营的经营式农场,只存在富农雇佣帮工,数量也比较少[6]。曹幸穗指出,租佃关系和雇佣关系在同一农业系统中并存且此消彼长,20世纪初苏南地区曾经盛行的依赖雇佣劳动的经营式农业逐渐衰落,租佃经营有所发展[7]。秦晖研究发现,关中地区盛行以雇工经营为主的“经营地主”,但雇佣关系与商品经济和社会分工的发展关系不大[8-9]。钞晓鸿发现,陕北、陕南租佃制盛行,关中多雇工经营,表明租佃制和雇佣制具有极强的变通性和适应性,并非一方明显优于另一方[10]。崔晓黎对比河北清苑和江苏无锡的农业生产关系,认为经济较为发达的无锡县租佃较为普遍,经济相对落后的清苑县雇佣关系较常见,雇佣关系并不比租佃关系优秀,不存在明显的先后递进关系[11]。

已有的研究多是笼统地探究农业雇佣关系的变化,本文对民国时期雇工经营的调查资料进行梳理,从需求者和供给者的角度,分别对雇主雇工经营、雇农出雇为生两个方面进行研究,并对农工供需整体情况进行分析。

一、雇主雇工经营情况

近代以来,随着农村阶级结构的变化和农村经济的变迁,农业雇佣关系得以拓展,各个阶层的农户都有雇佣劳动力生产经营的行为。从雇主成份看,庶民地主和富裕农民招募的雇工,大多属于自由雇佣劳动;而缙绅地主所雇佣工,特别是长工,受封建宗法束缚更严重一些,个别的还有主仆名分[12]。

南京国民政府行政院农村复兴委员会调查陕西土地关系和税捐情况,选取的区域为渭南、凤翔、绥德等。调查发现,渭南1928年和1933年富农都是雇工经营;1928年中农和贫农自己耕种土地,1933年有了雇工经营的情况,中农农田自种的比例为93.35%,贫农农田自种的比例为93.35%。雇工的比例并不高,纯粹出雇的人比不纯粹出雇者多,佣耕者不限于本村[13]3-41。凤翔1928年和1933年富农都是雇工经营,1928年中农自种的农田比例为92.68%,贫农的为99.31%,而到1933年中农自种田地的比例为86.91%,贫农完全自种。富农雇工人数1933年比1928年有所减少,1928年雇工22人,1933年雇工8人。贫农佣耕比例不高,1928年是5.61%,1933年是6.64%。纯粹佣耕的比不纯粹出雇的少[13]42。绥德1928年中农完全为自己耕种,贫农自种耕地的比例占到99.95%。1933年贫农完全自己耕种,中农雇工兼自种田地的比重占16.46%。富农超过半数的土地是雇工兼自种的,1928年为55.6%,1933年为56.16%,贫农里佣工者所占的比例不小,1928年为30.96%,1933年为21.56%[13]108-111。

从陕西的情况来看,虽然各个阶层都有雇工的情况,但是中农、贫农雇工的比例不高,且1933年雇工的情况比1928年差。有学者对安庆附近广济圩30户农户的调查结果显示,自耕农都需要农忙时雇佣短工。土地较多的自耕农雇佣长工较多,大多雇佣一名长工,雇佣三名以上长工的很少[14]。20世纪二三十年代,胶东农村的雇佣关系比较分散和复杂。雇主遍及社会各阶层,一部分中农、甚至生活困难的贫农也有雇工的。胶东3个区的雇户分布在农村社会的各个阶层,地主占9%、富农占57.32%、中农占31.32%、贫农占1.87%。其中,富农阶层是主要的入雇户,其入雇户数和长工人数基本上占一半以上[15]。也有调查发现,河南、河北等地自耕农雇工支出比半自耕农和佃农多,在河北不少地区佃农无雇工支出[16]。安徽宿县雇佣农工的大多是富农,大地主则将土地租给佃户[17]。

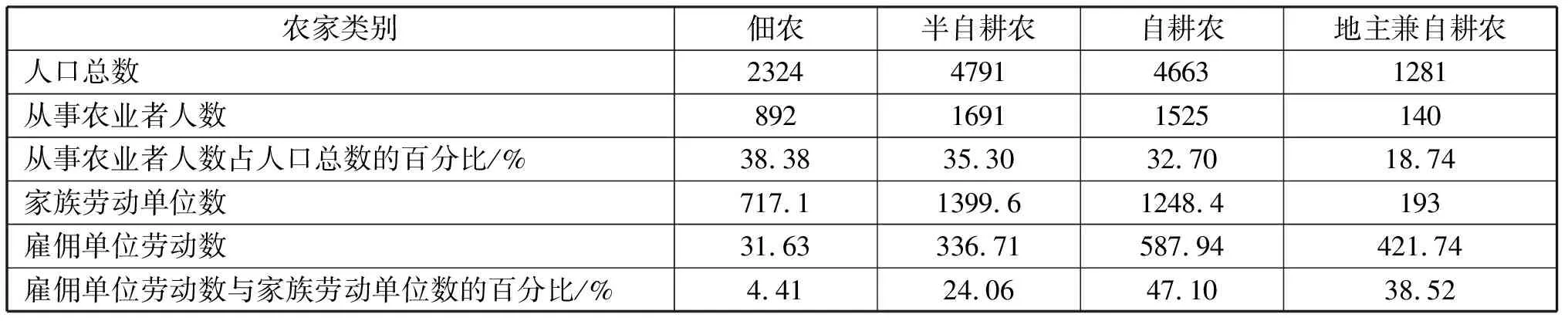

郑厚博在对浙江兰溪农户调查中,总共选取了2045户,将其分为7类,将各类农户从事农业者人数转化为劳动单位数,再将各类农户雇佣劳动转化为劳动单位数后进行比较,得到各类农户自给劳动与雇佣劳动的情形。可知雇佣劳动在当地农业经济中已占据了相当的位置。(见表1)

表1 浙江兰溪农家雇佣劳动情况

资料来源:郑厚博撰《浙东兰溪农业雇工劳动之分析》,《劳工月刊》1935年第10期,第1—3页。

福建省农业改进处统计室1941年9月的调查结果显示,全省66县区从事农业生产的农工中除家工外,共雇佣长工人数104054人,每百户雇佣6人;雇佣长工的农家118229户,占总农家的7%以上,雇佣短工农家占总农家的41%,雇佣短工工数(日数)20989935工,每百户农家雇佣短工33工,但仅是农忙时。相互交换家工和只提供饮食不支付工资的情况未列入统计。1941年短工的实际雇工数比需要量少20%[18]。1942年福建省农林处农业经济研究室的调查结果显示,农家雇佣长工者共计122429家,占总户数的8%,雇佣人数为114618人,平均每百家农户雇佣7人,雇佣短工农家占总农家的34%,平均每百家雇佣10人[19]。

1934年,广西省立师范专科学校调查苍梧、桂林、思恩等地农村情况,发现水田种植需要的人工较多,中等以上的经营雇工也是不可缺少的。许多地主、富农雇佣长工管理农场,农闲做一些家庭工作。中农甚至贫农在农忙时也雇佣散工。雇佣长工的情况,苍梧、桂林均为4.9%,思恩为12.2%。雇佣短工的情况,桂林为22.2%,苍梧、思恩为14%以上。富农雇佣劳动最多,苍梧占70%、桂林占78.3%、思恩占95.1%。贫农雇佣劳动最少,苍梧占10.7%、桂林占12.8%、思恩占9.8%[20]。

二、雇农出雇为生情况

虽然近代以来各个阶层的农户都有雇佣劳动力生产经营的行为,但是在当时农村日益凋敝的情况下,出雇维持生计的农民比例更高。

(一)雇工规模

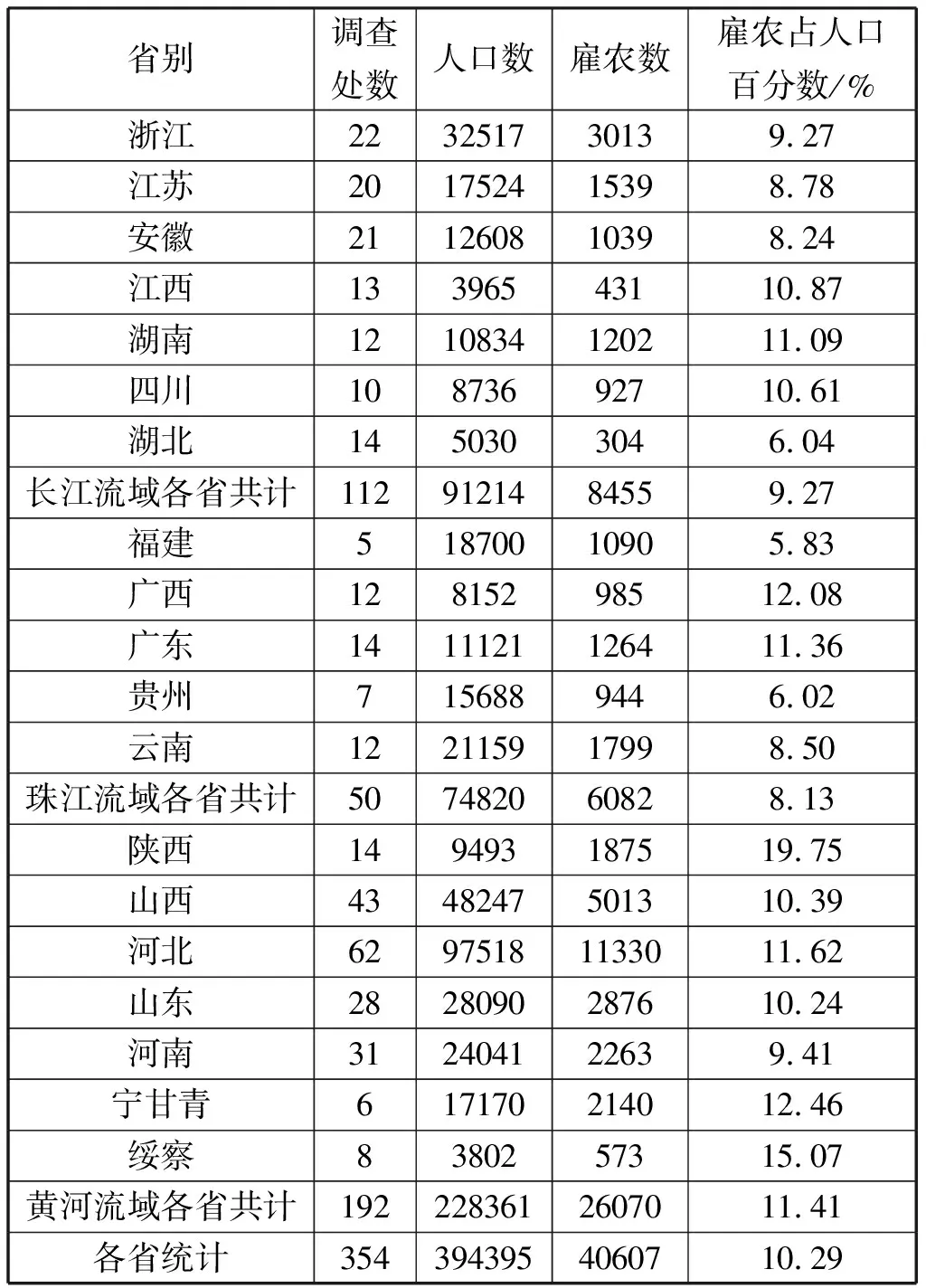

1932年中山文化教育馆做过一次大规模的调查,调查了全国726县,陈正谟的《各省农工雇佣习惯之调查研究》对这次调查中各省农业雇工的情况进行了详细的阐述[21]751-775,1935年整理出版了《各省农工雇佣习惯及需供状况》一书[22],他认为黄河流域雇农最多,占乡村人口的11.41%,其次为长江流域,占9.27%,珠江流域最少,占8.13%(见表2)。

表2 各省雇农情况

资料来源:陈正谟撰《各省农工雇佣习惯及需供状况》,载李文海编的《民国时期社会调查丛编·乡村经济卷》,福建教育出版社2009年版,第1142页。

刘端生整理广西省立师范专科学校、中山文化教育馆、农村复兴委员会、安徽省立安徽大学农学院等的调查结果后认为,雇农在农村人口中所占的比例很小,大约在2%—7%之间[23]。陈仲明认为,湘中雇农占10%,一个或几个地主租种十几亩到上百亩田地,雇佣毫无资本的农民耕种。他们对雇农收取一些“进庄”,也可以生息[24]。江龙对安庆附近的调查结果为,除了一般的农业雇佣者外,还有几家合雇一个工人,工人轮流做工的情况,雇农年龄在20—45岁之间,多为本县附近的人,不识字的居多,经济不充裕[14]。《东方杂志》征集农民状况调查文章,1927年将征集文章筛选后予以发表。对贵州大定县的调查显示,农忙时雇工的情况很少[25]。海门纯粹的雇农很稀少,比例大约为8%,大部分由佃农分化而来[26]。湖北西北农村雇农的比例约10%[27],江苏武进雇农人数占总人数的百分比为11.27%,但是拥有的田地数仅占0.34%。雇农俗称伙计、忙工,分为四等,最老练的为伙计头,次为伙计,还有小伙计、忙工农忙时雇佣忙工[28]。

对番禺1934年69村,云南昆明、禄丰、玉溪、马龙、开远五县,安徽怀宁束流村,河南辉县许昌镇平山县15村[23]和湖北西北农村[27]的调查结果均显示,纯粹的农业雇农在农村人口中仅占很小的比例。雇农比例最高的是陕西,最低的是福建。但是纯粹的雇工只是劳动者中的一部分,农忙时所需的工人往往是农闲时的数倍,所以大部分雇主选择在雇佣长工之外在农忙时临时雇佣,这种日工通常由附近的小农兼营,他们将之作为副业。大同县的农民中,自耕农占70%,佃农仅为7%,大地主极少,雇农的比例也很低。雇农多是贫苦农民,只是零碎给人做一些短期工作,甚至不算是“短期雇农”或“日工雇农”[29]。广东嘉应五县中雇农人数比例最少的为3%,最多的为10%[30]。1934年,广西苍梧、桂林、思恩等地农村中,雇农的比例苍梧为6.8%、桂林为4.9%、思恩为2.4%。从1929年至1934年,富农的比例在下降,贫农的比例上升,苍梧、思恩雇农比例都在下降,桂林的在增加[20]。

1935年《河南农林统计资料》中将农民分为自耕农、半自耕农、佃农和雇农四项,从各类农户占总农户的百分比来看,自耕农为55.6%,半自耕农为22.1%,佃农为17.2%,雇农为5.1%;从各类农民占农民总数的百分比来看,自耕农为56.3%,半自耕农为21.6%,佃农为17.4%,雇农为4.7%[31]。胶东根据地3个区各阶层雇工的调查统计显示,1940年前贫农阶层的出雇户占总数的比例分别为80.48%、62.6%和59.92%,贫农除了耕种自家仅有的几亩田地外,还得出外做雇工,才能维持一家的简单生计。在3个区的调查中,中农也是胶东地区出雇长工较多的阶层,乳山县崖子区和牙前县郭城区的比例分别占到19.09%和16.74%[32]。

(二)雇工结构

按照雇佣的期限和报酬计算方法,近代农业雇工分为长工(年工)、短工(月工、季节工、日工、零工、散工)和包工(土地包工、采摘包工、放牧包工)等。长工通常是丧失生产资料的农民,月工和日工则大多尚有少量生产资料。20世纪初,在经济发展较快的地区短工数量明显增多。如上海郊区长工少,短工多[33],广东顺德很少雇佣长工[34]。到20世纪二三十年代,短工的数量已经超过长工。1929年,江苏无锡11村农户中,出卖短工的是出卖长工的6.8倍[35]。1930年,江苏铜山农村雇工中出卖短工的占到了82.7%[36]。1930年,河北清苑11村2096户中,出卖短工的为出卖长工的2.5倍[37]。邯郸县“以短工为最多,长工较少”[38]。1934年,四川18县的调查结果显示,短工的比例为93%[39]。

按劳动日计算,综合估计长工和短工的工作日比例,南方地区长工为60%、短工为40%,北方地区长工占70%、短工占30%[4]。金陵大学对安徽、江苏等七省17处2866农户的调查结果显示,农户支付长工费用高于短工费用的有14处[40]334,考虑到单位时间短工工资高于长工,实际长工的工时更长。1933年对广东番禺10村840农户的调查结果显示,短工劳动日少于长工[41]。广西藤县、玉林、宾阳、果德4县48村344农户中,长工的工时也多于短工[42]。浙江兰溪短工的比例特别低,1934年对该县2045户农户的调查结果显示,长工劳动日占90%以上。浙江兰溪农业雇工主要来源是本地居民,但也有来自江山、义乌或者外省的,但为数甚少[43]。东北的情况也类似,1922年的调查结果为,雇工中长、短工工时的比重仍是长工占据主导地位[44]。

虽然长工工时比短工长,但是短工的数量和劳动日数在不断增加,长工的雇佣形式更加灵活,长工、短工的佣期都在缩短。长工佣期缩短表现在从多年雇佣向一年一雇转变,长工对雇主的人身依附关系大大减弱,也从侧面反映了雇主中富裕农户和中小地主的比重增加。顺义、山东历城[45]4,朝城[46]等地的长工雇期均为一年。浙江东部虽然有连续雇佣数年的情况,但基本上是一年立约一次[47]。长工一年一雇这类的情况也逐渐从全年雇佣向季节性雇佣转变,按生产季节雇佣长工的情况越来越多。直隶卢龙长工“春初召之来,秋末遣之去”[48]。北方地区长工的佣期已经缩短到10个月之内,短的有时只有半年[49]。浙江吴兴长工雇期只有10个月,安徽当涂、六安长工有的雇期为8个月[20]348,浙江余姚长工雇期为半年[50]。还有些地区按一年之内生产季节的阶段性将长工雇期分为两期,如安徽南陵有“上季长工”和“下季长工”,前者佣期7个月,后者不足4个月[51]。

受农业雇佣劳动力增加和劳动力商品化的影响,短工的雇佣期限缩短到了一天一雇,短工的流动性加强。20世纪三四十年代河北顺义、昌黎、天津、山东历城等日工都是雇一天干一天,很少是两三天作为一个雇佣期的[45]188。除此之外,包工的数量在增加。包工是按照完成的工作量计算报酬和雇佣期限的一种雇佣形式,工人有充分的人身自由,是自由雇佣劳动发展的一个标志。许多地区的各类农活有全部包给雇工的,也有仅仅雇工完成几项农活的。华北直隶南宫、宁津、静海等地不少富裕农户在农忙之时将农活交给包工完成,多只给工资,不管饭食[52-54]。农垦公司和小农场也有雇佣包工的情况,江苏震泽的小农场的挖塘、挖掘等工程通常采用包工制[55]。广西柳江的一些垦殖公司使用包工植桐树[56]。

尽管雇佣劳动关系有了一定的发展,但是一些地区纯粹的雇农很少,大部是贫农兼雇农,如河北尧山县若一家有几个劳动力,则一部分在家种田,一部分外出打工,只有一个劳动力的有地农户,往往在家里耕种的同时再打短工赚钱[57]。不少地区仍有强制性劳动的残存,甚至在不少地方雇佣劳动只是一种补充和调剂,不占据主导地位。强制性、封建性的农业雇佣主要存在卖身劳动、佃奴式劳动和债务劳动三种形式。广西桂林县农奴的比例大约有1%[58]。

对比家工和雇工的劳动单位数,可以反映雇佣劳动在农业劳动中的地位。对无锡、嘉兴、兰溪的调查结果显示,雇佣劳动的数量占农业劳动的比重远比雇农占农户或农村人口的百分比要高(见表3)。

表3 家庭劳动和雇佣劳动的比较

资料来源:刘端生撰《中国农业雇佣劳动者现状的分析》,《实业部月刊》1936年第1卷第9期,第68—79页。

苏南无锡、嘉定、松江、常熟、太仓五县11村一年劳动量雇工、佣工的比例均不高,这些地区农家外出打工和从事家庭副业比较常见。雇工和佣工中,日工最多,包工其次,长工最少。20亩以上的种田大户主要依靠自家劳力,有部分农户雇工量也较为可观。

三、农工供需状况

劳动雇佣关系的发展,还表现在局部性流动短工增加,以及短工市场网络的兴起。鸦片战争前,雇工流动性不是太高,绝大部分集中在本地且较为固定。20世纪初,一些地区的雇工流动范围明显扩大,雇工市场有了明显的发展。广东花县的雇工还到临近的番禺、南海等地寻求工作[59]。江苏无锡一带的农民常去临近的无锡佣工[60]。除了临近地域小范围、短时期的流动外,还出现了跨省的远距离、长时间的雇工流动。20世纪二三十年代河南滑县、封丘、杨武等地农民每年都有大批到山西佣工为生[61]。以“走西口”“闯关东”为代表的人口流动更使得跨省雇工流动达到空前的规模。有的农民流入城市,成为职业工人。

农业劳动力的流动使得一些地区农业雇工的籍贯结构发生了很大的变化,客籍雇工甚至成为雇工市场的主力。如广东珠江三角洲及附近的农业区农业雇工以外地人为主[62]。无锡本地雇工“不可多得”[63]。甲午战争以后,雇工和从事雇工经营的农户较多,雇工需求较大的地区自发形成了各种形式的短工市场。山东馆陶县“城镇乡村多有临时工市”[64]。

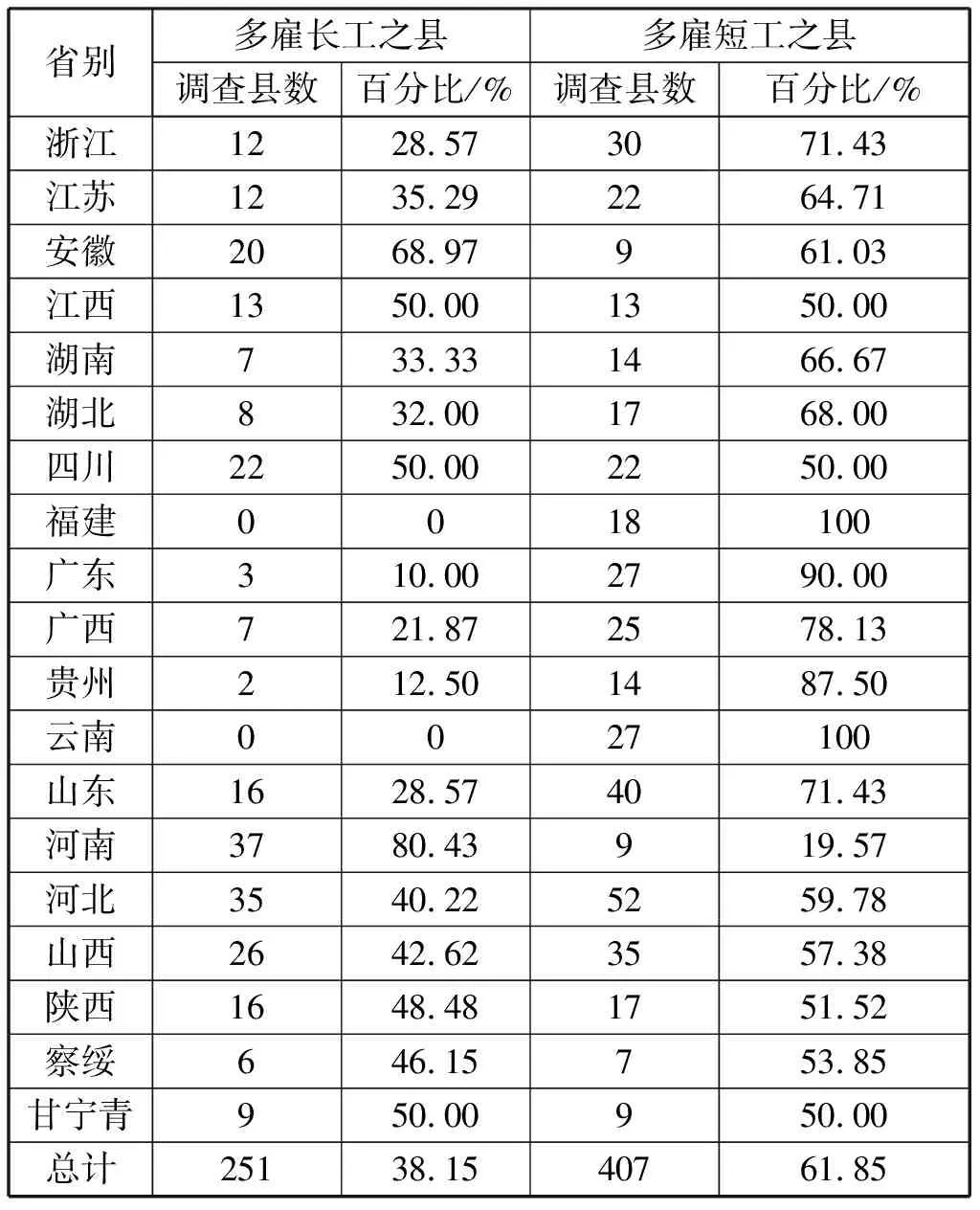

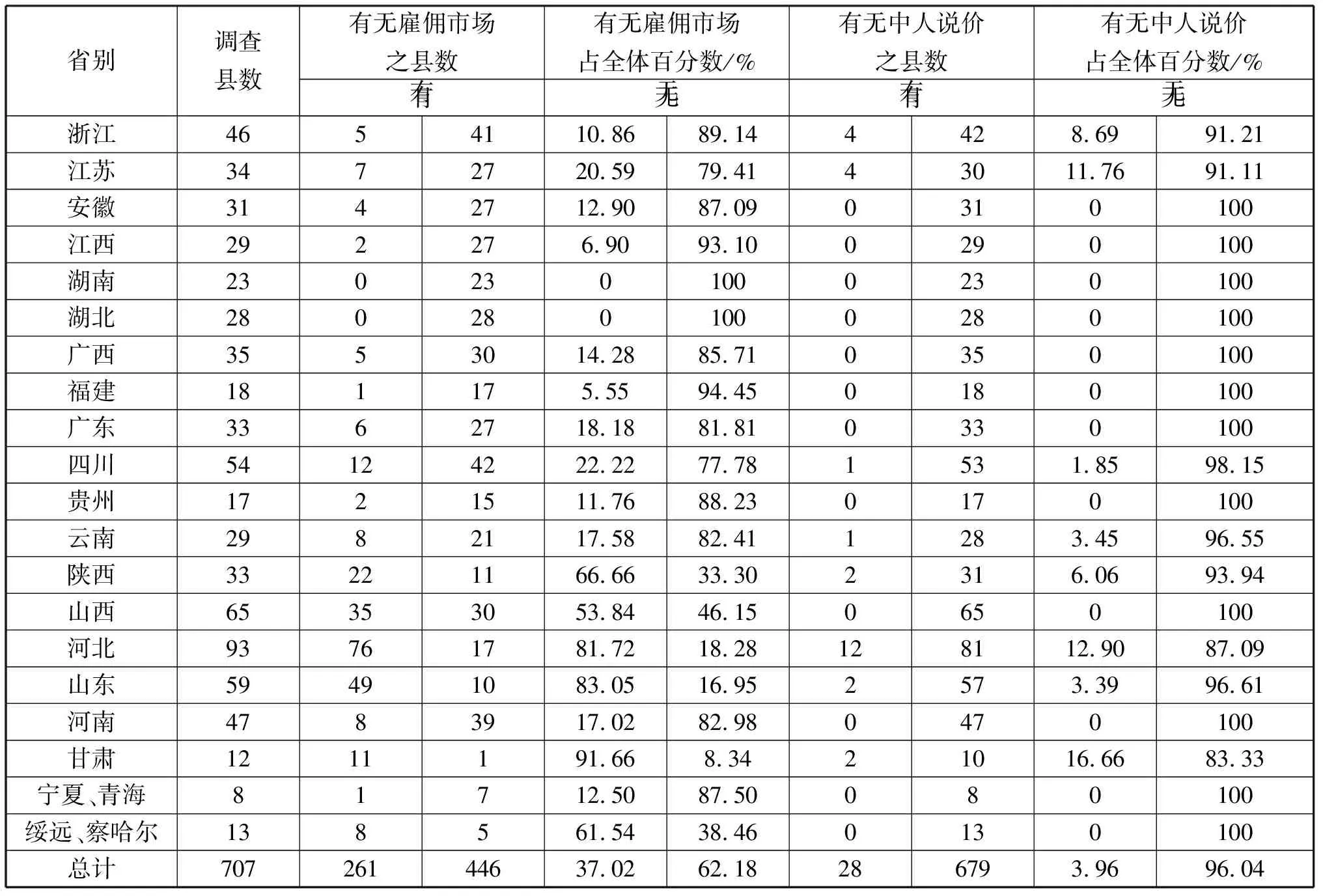

陈正谟在1935年出版的《各省农工雇佣习惯及需供状况》一书中对于各省雇佣长工和短工的情况进行了整理,见表4。407县雇佣短工多于长工,251县雇佣长工多于短工。缺乏农工的县有268个,过剩的有228县,适中的有122县。被调查地区中37.02%的县有雇佣市场,62.18%的县没有雇佣市场(见表5)[21]1145。

对于农民愿意从事长工还是短工的调查结果是:在多雇长工的县中,农民愿意当长工的县占21.58%,愿意当短工的比例为3.8%;在多雇短工的县中,农民更愿意当短工的县占27.81%,愿意当长工的占14.87%。综合而言,农民愿意当长工的县占36.47%,愿意当短工的县占31.61%[21]1131-1134。综合而言,农民愿意做长工主要的理由是生活安定,愿意当短工主要的理由是有田耕种。对于农工缺乏的原因,调查结果显示,服兵役工役占最大比重,改业和出外谋生的情况也不少。

表4 各省长短工的雇佣情况

资料来源:陈正谟撰《各省农工雇佣习惯及需供状况》,载于李文海编《民国时期社会调查丛编·乡村经济卷》,福建教育出版社2009年版,第1097页。

四、结论

近代农村虽然各个阶层都有雇工的情况,但是各地情况不尽相同,中农、贫农雇工的比例不高,地主、富农雇工较多,但是具有人身依附关系的长工有所减少,自由雇佣劳动逐渐增多。纯粹的雇工并不多,雇工多存在兼业的现象,在无雇主的情况下,除了自耕田地外,还可以从事小本生意、交通运输、拾粪捡柴和做手工艺等。20世纪初,一些地区的雇工流动范围明显扩大,雇工市场有了明显的发展。但是,近代农民的无地化并未产生足够的农业雇工;相反,乡村农业凋敝,农村社会经济解体,从事农业生产赚取生活资本的机会减少,人口流动性增强,农民从在乡村之间迁移转变到向更广阔的地域范围迁徙,走向城市、垦区和海外。通常长工工资较低,短工、包工工资较高,工资的差异也是人们选择兼业或再寻求其他机会的一个因素。

近代农业雇佣关系的变化背后有深层次的原因,农业赋税旧附加税并入正税,增加新附加税,以补财政上的不足,在这种重压之下,农民只有兼业、改变经营方式,流入城市另谋出路。由于土地少,地租率高,加之农业生产经营条件恶化,造成农民不得不兼业,生产自己生存所需要的农产品的同时,又生产自己生活和生产所需要的大部分手工业品。在耕织结合也没办法满足生存需要的情况下,农民不得不利用农业季节性的特点,流入城市兼职,农忙时当农民,农闲时到城里当工人、做苦力,维持家庭生计。土地兼并使一部分农民失去土地,陷入破产。破产的农民,一部分流入城市,由传统农业劳动者变为城市工人、小手工业者、小商小贩;一部分流人其他地区继续当农业劳动者;也有的留在当地成为佃农或者雇农。近代工业的发展给农村劳动力提供了大量的从业机会,导致农民职业的分化。城市近代化也为农民职业分化提供了条件,城市的发展使成千上万的农村人口来到城市从事工业、服务业等,加速了农民的兼业化。但是,大量农民涌入城市,又带来了新的社会问题。

表5 各省有无雇佣市场情况

资料来源:陈正谟撰《各省农工雇佣习惯及需供状况》,载李文海编《民国时期社会调查丛编·乡村经济卷》,福建教育出版社2009年版,第1098—1099页。