黄河中游区间入黄水沙量的贡献率变化分析

2019-11-28陈界仁任莎莎

陈界仁,任 磊,任莎莎

(河海大学水利水电学院,南京 210098)

黄河是我国输沙量最大的河流,具有沙多水少,水沙异源特点,黄河中游河口镇至潼关(简称河潼区间)是黄河中游泥沙尤其是多沙粗沙的最主要来源区。据统计,河口镇至龙门区间占三门峡水库以上进入黄河泥沙的90%以上,水量主要来自于上游,头道拐水量占潼关站的65%左右[1]。欧阳潮波等[2]采用多年滑动平均、Mann-Kendall趋势检验等方法对黄河中游河龙区间1950-2012年的水沙变化特点和趋势进行了分析,发现河龙区间水沙年际变化整体呈现递减趋势并且受到降雨因素和人类活动的双重影响;刘都喜等[3]对黄河中游干流及2个支流的水沙特性进行分析;武荣等[4]对河口镇-龙门区间的9条支流及龙门站1975-2005年间水沙变化特征进行分析,得出了水利水保措施是水沙减少的主要原因。受自然因素及人类活动影响,黄河中游区间进入黄河的水沙量发生了减少的变化,但中游各区域进入黄河水沙量的贡献率变化不同,对此研究成果不多。鉴于黄河中游区间缺乏长系列实测资料,依据黄河干流基本站资料得到区间的水沙量,将黄河中游分为3个区域(头道拐-吴堡、吴堡-龙门、龙门-潼关),分析各区进入黄河水沙量并对黄河水沙贡献率变化特性进行分析。

1 研究区域概况

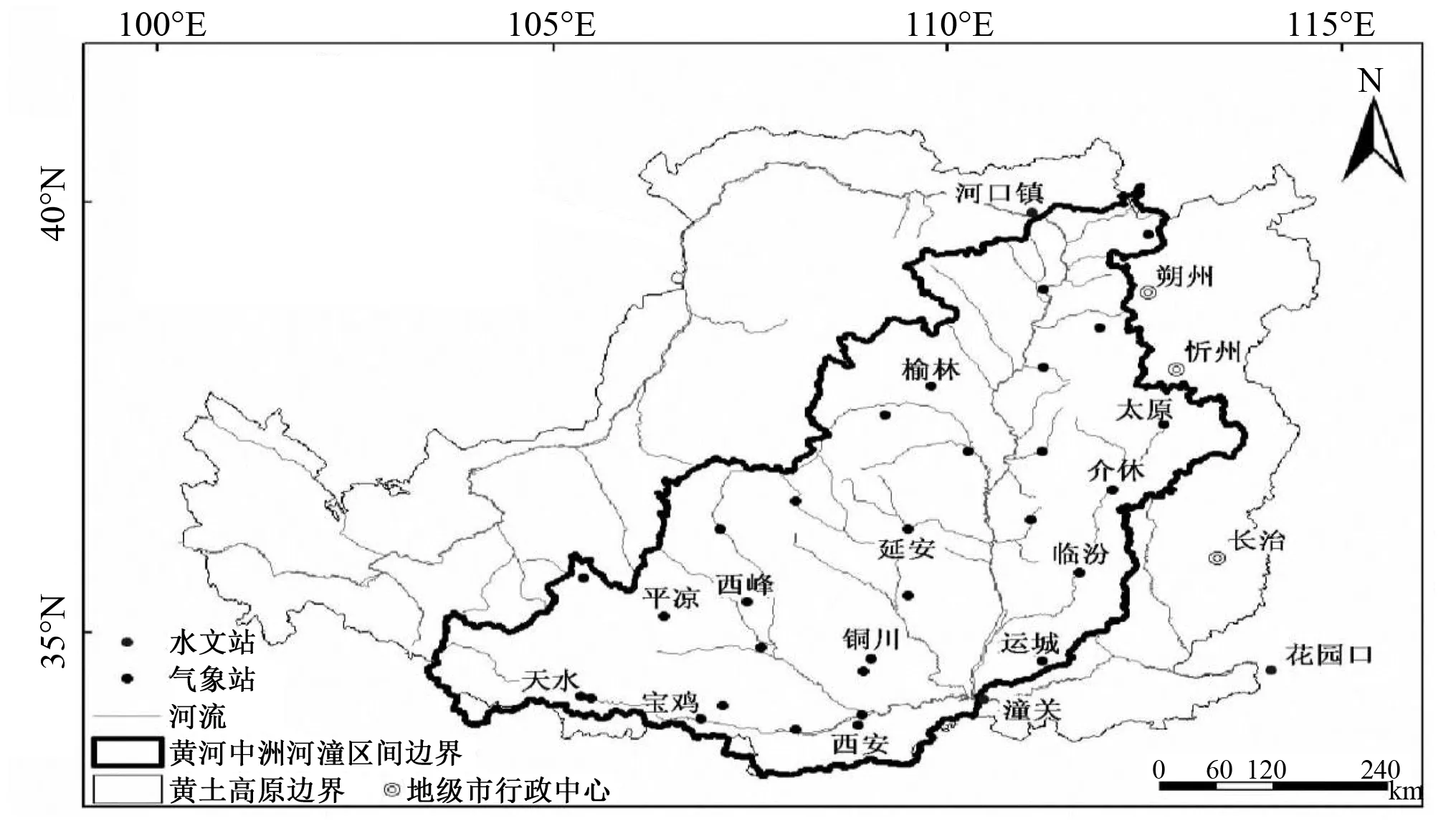

黄河中游是指从内蒙古托克托县河口镇至潼关(河潼)区间流域(图1),地理位置位于北纬32~40°和东经104~113°之间,区间干流长约849 km,集水面积约为31 万km2,占黄河流域面积的38%[5]。区间的入黄水量约为32%,入黄沙量约占黄河干流输沙量的90%,为黄河泥沙及粗砂的最主要来源区。区间流域面积大于1 000 km2以上支流达到25条,将黄河中游分为3个区域即头道拐-吴堡(上部)区域面积为65 616 km2,该区域大的支流有15条左右,主要有窟野河、皇甫川、偏关河、秃尾河等;吴堡-龙门(中部)区域面积为64 038 km2,该区大的支流有9条,如无定河、延河、清涧河、三川河等;龙门-潼关(下部)区域面积为184 614 km2,主要支流有4条,主要有汾河、北洛河、泾河、渭河等。

图1 研究区地理位置与水系图Fig.1 Geographical location and water system of the study area

2 数据来源与方法

选取黄河干流头道拐、吴堡、龙门、潼关水文站1958-2016年长系列实测水沙资料。由于黄河中游区间支流较多,大部分缺乏长系列实测水沙资料,因此,依据干流基本站资料,用干流站之间的水沙量差值计算得到3个区域的年径流量和年输沙量,用头道拐站及3个区域的水沙量与潼关站的水沙量比值反映黄河上游及中游3个区域入黄水沙量的贡献率,分析入黄水沙量贡献率的变化。干流站的年径流量和输沙量来自黄河水文年鉴和《黄河水资源公报》及《黄河泥沙公报》。水沙变化趋势分析采用Mann-Kendall检验法[6]和线性回归方法。

3 结果分析

3.1 水沙量的变化分析

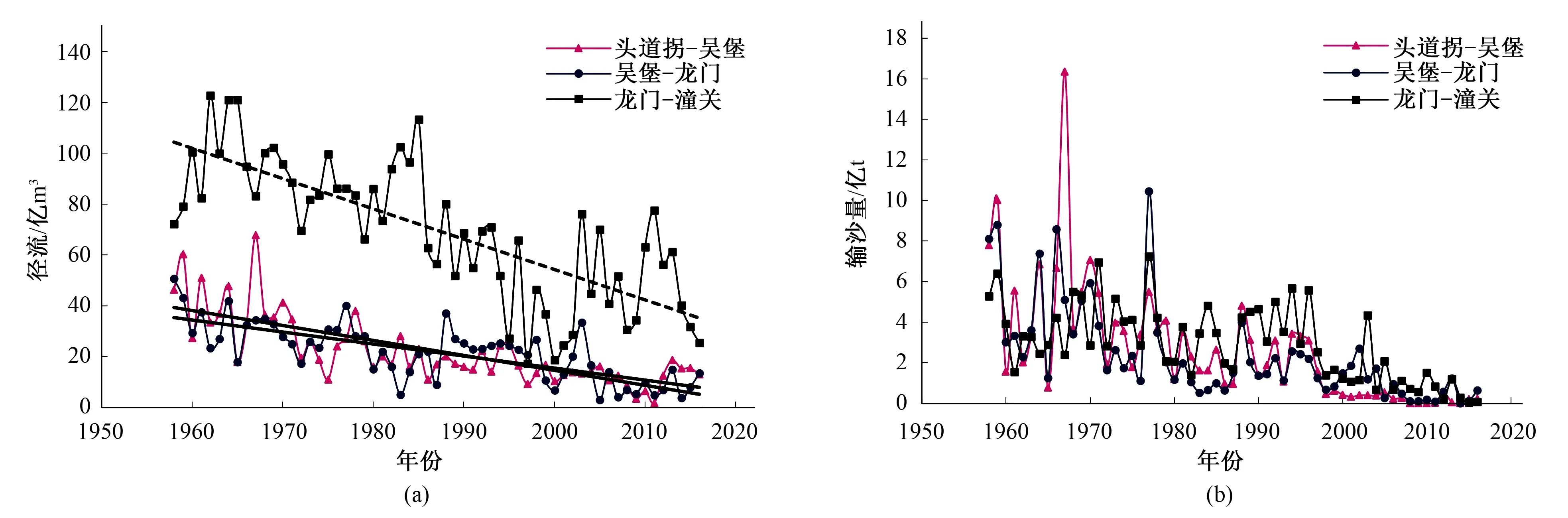

黄河中游区间3个区域的1958-2016年径流量及年输沙量变化见图2。由图2可见,黄河中游三个区域的年径流量总体呈下降变化,龙门-潼关区间的径流量除1995-2002年间较小外,其他年份均远大于上、中部。1958-2016年3个区的年输沙量总体呈减小变化,2000年后各区域的年输沙量均较小,最大为3.0 亿t;头道拐-吴堡区间1967年出现了最大的年输沙量为15.3 亿t。统计分析黄河中游区间3个区域的1958-2016年、1958-2000年及2001-2016年三个时段的多年平均径流量和输沙量结果见表1。

图2 区间径流与输沙量历年变化Fig.2 Variation of runoff and sediment transport over the years

区间头道拐头道拐-吴堡吴堡-龙门龙门-潼关河-潼区间潼关时段多年平均径流量/亿m3206.522.321.769.8113.7320.21958-2016年222.626.225.678.2130.0352.61958-2000年163.011.811.147.370.2233.22001-2016年多年平均输沙量/亿t0.932.642.362.947.948.871958-2016年1.113.552.953.6510.1511.291958-2000年0.420.220.761.032.02.432001-2016年

从表1可见:从多年平均径流量分析,头道拐站、上部、中部、下部区域、河潼区间的2001-2016年均值与1958-2000年均值比值分别为73.2%、45%、43.3%、60.5%、54%;从多年平均输沙量分析:头道拐站、上部、中部、下部区域、河潼区间的2001-2016年均值与1958-2000年均值比值分别为38.0%、6.2%、25.7%、28.1%、21.5%;2000年后中游的上部区域沙量减幅最大,中下部区域减幅接近。从1958-2016年资料分析,上、中、下部区域的多年平均输沙强度分别为4 069、3 670、1 582 t/km2,上部区域的输沙模数最大,下部区域最小。黄河中游区间水沙量的时序变化M-K秩值分析结果见表2。

表2 各区域水沙秩值变化趋势Tab.2 Variation trend of Rank Value for water and sediment in each area

分析结果表明:1958-2000年,各区域年径流量和年输沙量的秩相关系数均为负值,表明各区间的年径流量和年输沙量均为减小趋势,除龙门-潼关年输沙量的检验值为-1.26外,其余各区间检验值的绝对值均大于2.32,通过了信度为99%显著性检验,为异常显著减小;2000-2016年间,3个区域的年径流量的检验值有正有负,秩小于1,说明各区的年径流量呈不显著的上升和下降趋势;各区间年输沙量的M-K秩值均为负值,表明各区的年输沙量显著减小趋势,与同时期年径流量的变化趋势不同。长系列1958-2016年的水沙秩系数均为负值,小于-2.32,为异常显著减小变化。

3.2 入黄水沙量的贡献率变化分析

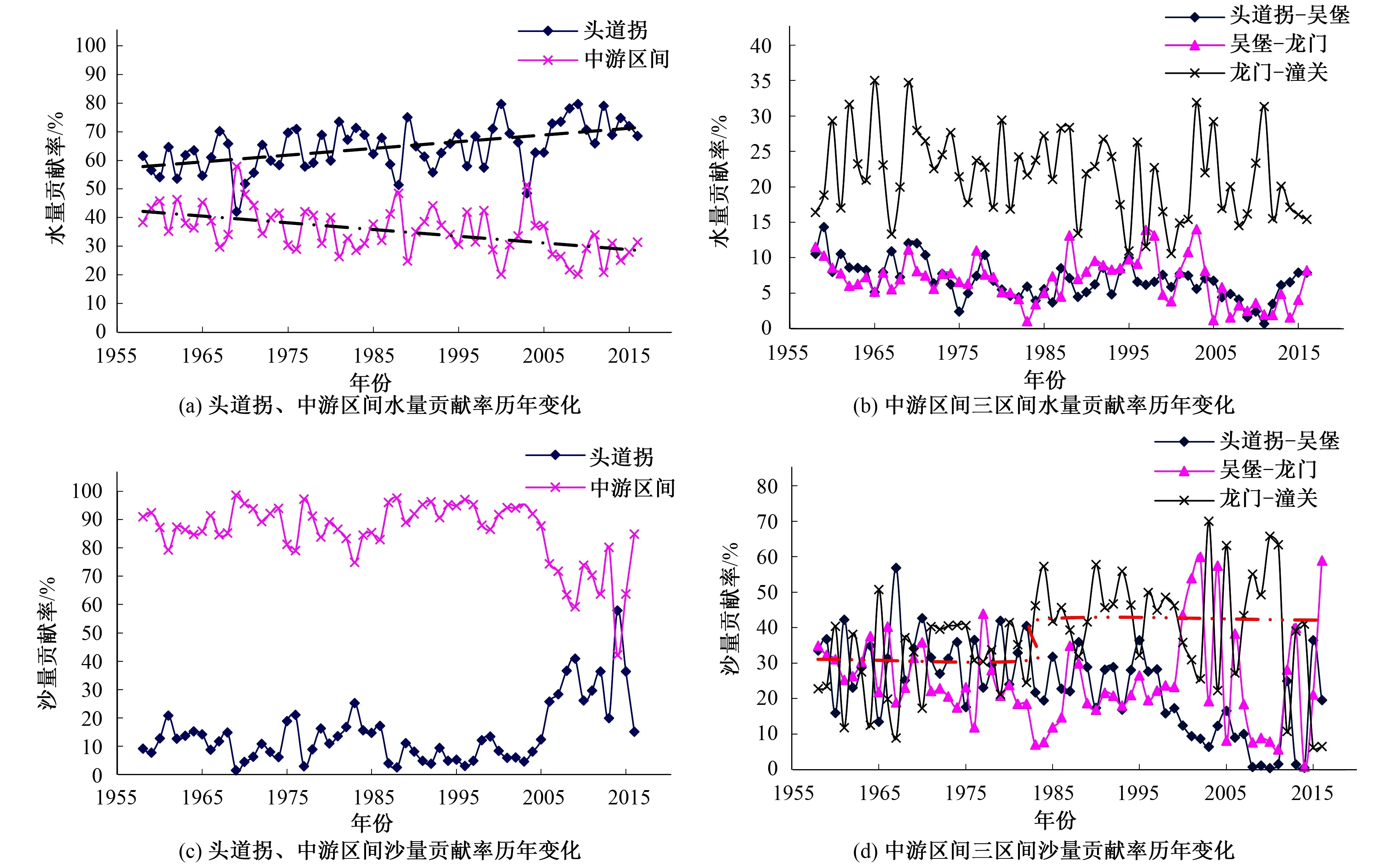

图3是头道拐、中游各区域入黄水沙量贡献率的历年变化图,由图3可见,头道拐站入黄水量贡献率总体呈增加的变化趋势,年均增加率为0.235,对应的河潼区间入黄水量贡献率呈减小的变化趋势,年均减小率为0.235。中游区间的三个区域的水量贡献率呈减小变化,区域上、中、下部的年均减小率分别为0.078、0.052、0.105。2005年前,头道拐站的入黄沙量贡献率无明显的变化趋势,变幅相对较小,2005年后,沙量贡献率表现为明显的增大变化,2014年达到57.9%的最大值。对应的河-潼区间,2005年后沙量贡献率表现为明显的减小变化,2014年达到42.1%的最低点。中游区间各区域的沙量贡献率变化比较复杂,无明显的增加或减小变化趋势。其中头道拐-吴堡区间2000年前相对平稳,2000年后明显减小;吴堡-龙门区间2000年前相对平稳,2000年后总体为增大变化,变幅较大;龙门-潼关区间1983年之前相对稳定,1983年后,变幅加大,总体为增加变化。

图3 头道拐及黄河中游各区域入黄水沙贡献率历年变化Fig.3 Variation of water and sediment contribution rate in Toudaoguai and each area of middle reaches of Yellow River over the years

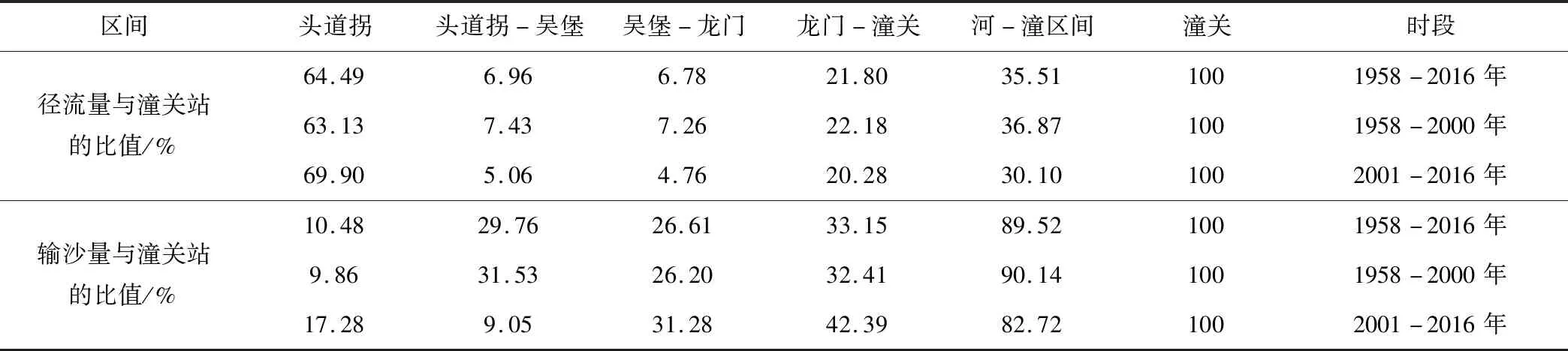

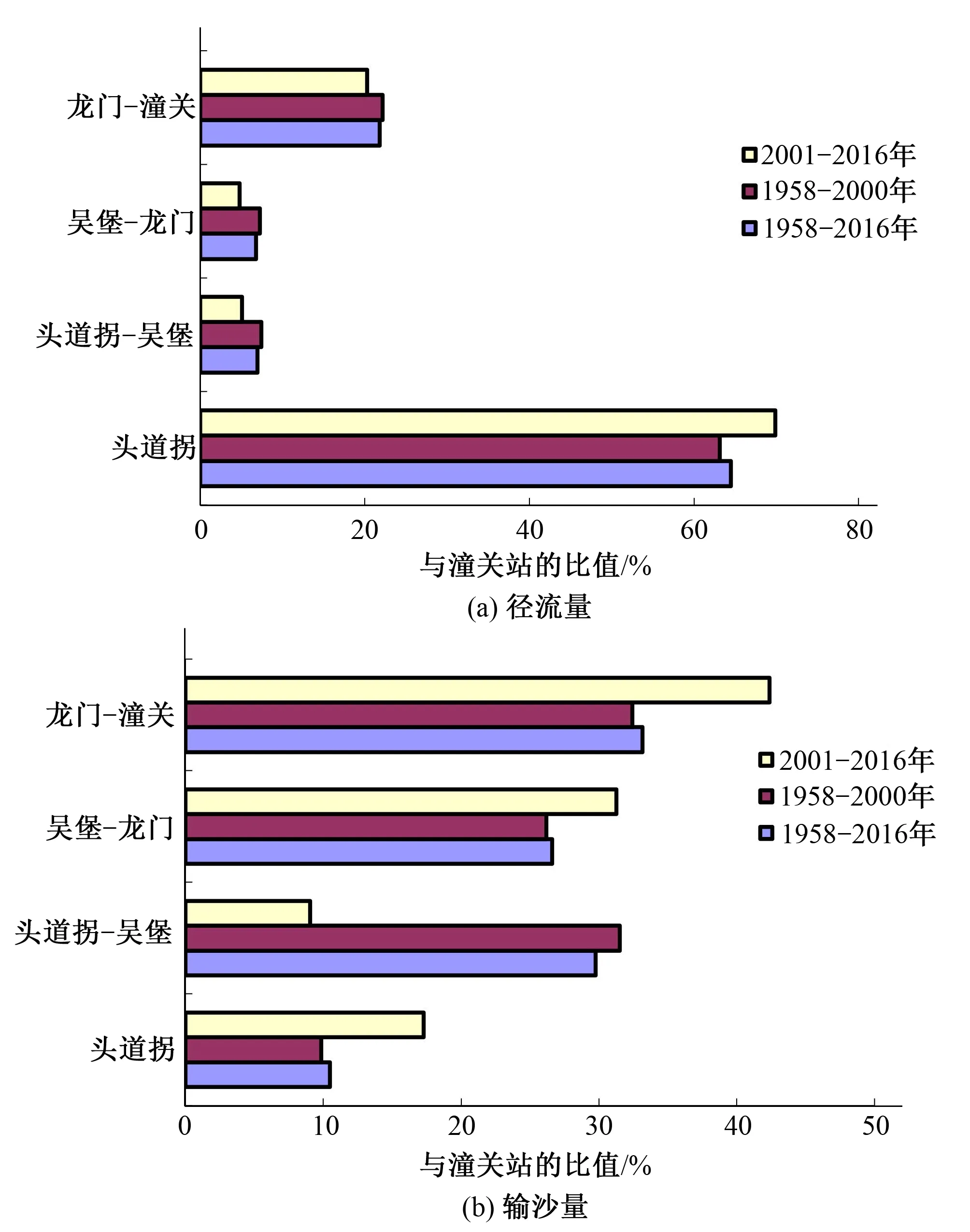

头道拐站及区间入黄水沙贡献率变化统计特性结果见表3和图4。从表3和图4可见,2000年后,头道拐的水量贡献率增加了为6.8%,3个区域的水量贡献率分别减小了2.4%、2.5%、1.9%,河潼区间的水量贡献率减小了6.8%。上游对黄河水量贡献率增加,中游区间的贡献率减小了。2000年后,头道拐沙量贡献率增加了7.4%,上部区域的沙量贡献率减小了22.5%、中、下部区域的沙量贡献率分别增加了5.1%、10%,河潼区间沙量贡献率减小了7.4%。中游区间水量的贡献率减小由三个区域共同作用,中游区间沙量贡献率减小是由区域上部的沙量减小引起的。

表3 黄河中游区间入黄水沙量的贡献率分析Tab.3 The water and sediment contribution rate of each area in middle reaches of the Yellow River

图4 各区域入黄水沙量的贡献率变化Fig.4 Variation of water and sediment contribution rate of each area

3.3 区间输沙量与径流量的关系分析

图5为河-潼区间1958-2016年输沙特性曲线。从图5中可以看出,年输沙量随径流量的增加呈指数函数关系式为:

y=0.483 8 e0.020 8 x

(1)

式中:x为年流量,亿m3;y为年均输沙量,亿t,相关性程度较高(R2=0.824)。从数据点的聚集情况分析,在过去的59年内,约有2/3的点集中在年径流量≤120 亿m3、年输沙量≤9 亿t的区域内,且该区域内的点相对幂函数方程的相关性较高,较集中地分布在曲线两侧。而区域外分布的点较少且较分散,与曲线的相关程度相对较低,即小径流量下径流量与输沙量之间表现出较强的相关性。

图5 河潼区间的输沙量与径流量关系Fig.5 Relationship between sediment transport and runoff of He-Tong region

4 结论与讨论

依据黄河干流水文站的水沙资料得到区间的水沙量,将中游区间分为3个区,对3个区域的入黄水沙量贡献率变化及影响因素进行分析,结果表明:

头道拐站、黄河中游区间的水沙量均为减小变化。2000年后水沙量的减幅更大,2001-2016年的水量均值为1958-2000年均值的43.3%~73.2%,沙量均值为6.2%~38.0%。2000年后中游的上部区域沙量减幅最大,中下部增幅接近。

2000年后,头道拐水量贡献率增加了6.8%,河潼区间水量贡献率减小了6.8%,上、中、下区域水量贡献率分别减小了2.4%、2.5%、1.9%。头道拐沙量贡献率增大了7.4%,河潼区间贡献率减小了7.4%,其中上部区域贡献率减小了22.5%,中、下部区域贡献率分别增加了5.1%、10%。区间水量贡献率的减小由3个区域共同影响,区间沙量贡献率的减小是由区域上部减小引起的。

2000年后中游区间径流量与输沙量均减小,与相关性结果一致。从3个区域水沙贡献率关系分析,3个区域的水量贡献率减小,沙量贡献率也应减小,但是只有头道拐-吴堡沙量贡献率减小,其他2个区域的沙量贡献率增大了。影响区间水沙量变化的主要影响因素为降水及人类活动如水土保持等,2000年后,区域上部的沙量贡献率减小值远大于水量贡献率减小值,说明水土保持措施对沙量贡献率减小的影响更大;中下部区域的水量贡献率减小,沙量贡献率却增大,表明这2个区域的沙量减少强度小于水量减小幅度,可能与区域的水土保持措施类型有一定关系。

黄河中游的水沙变化是非常复杂的,依据黄河干流水文站的资料对区间水沙入黄贡献率变化特性进行了初步研究,区间水沙还受到用水、淤地坝等影响,自然条件下的水沙量存在复杂的还原计算。另外可开展长时段黄河中游 流域的水沙模型研究,深入分析其中游区间水沙变化过程及水沙贡献率变化。