鸡肉中挥发性风味物质及其影响因素的研究进展

2019-11-27,*

,*

(1.云南农业大学食品科学技术学院,云南昆明 650201;2.云南农业大学云南省畜产品加工工程技术研究中心,云南昆明 650201)

随着人们生活质量的不断提高,人们不仅只追求肉制品的营养价值,且对肉制品风味品质的要求也越来越严格[1]。肉味是评价肉制品最重要的食用品质之一,主要由滋味和香气组成,它是购买者评估肉质优劣最常用的指标[2-3],直接影响着人们对肉制品的选择和喜好。生鲜肉味道平淡,略带腥味微咸,基本上没有香味,肉的风味是肉经过加工受热而产生一系列复杂的化学反应,从而产生大量的风味化合物。风味是肉类食品对人们的嗅觉和味觉受体进行刺激所产生的一系列生理反应和感官评判,是影响肉品食用口感好坏的一个重要的要素,作为评估鸡肉肉制品制品的一个重要指标[4],在禽肉中的挥发性风味物质被报道的已有几百种[5-7]。而对于食品风味的定义有许多,最早是由Hall于1986年提出,他认为食品风味是摄入口腔的食物使人的感觉器官所产生的感觉印象总和,其中包括了嗅觉、味觉、触觉、温觉及痛觉等[8]。鸡肉属于白肉,具备“三高一低”的营养价值优势,蛋白质含量较高脂肪含量较低,肉质口感鲜嫩,味道鲜美,维生素种类与含量多[9]。随着对鸡肉风味物质不断的深入研究,现已经成为一项十分重要的课题,本文对鸡肉在加工后产生的挥发性风味物质的研究进展进行综述,以期进一步了解鸡肉中风味物质的成分、产生过程及影响因素,为鸡肉的加工提供理论基础。

1 风味形成的化学反应

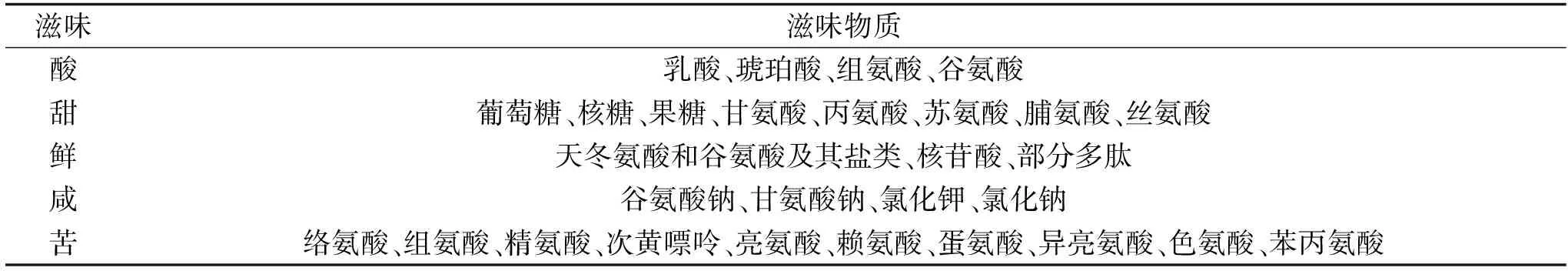

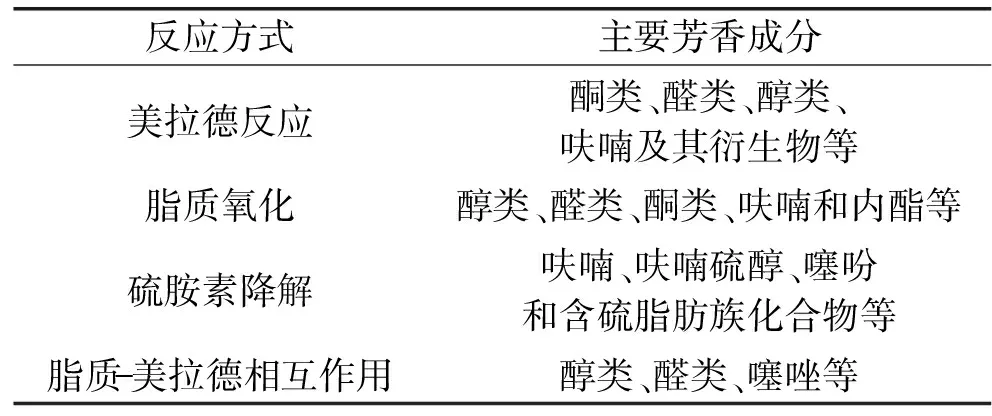

肉的食用品质中最重要的就是风味,挥发性风味物质和非挥发性滋味物质是鸡肉中风味组成的两大部分,它能够直接影响着大众对肉的满意程度。挥发性风味物质已发现500多种,多为中等碳链长度的非极性杂环类挥发性物质,在鸡肉方面有研究人员通过气质联用技术(GC-MS)分析和数据库检索十种熟鸡肉的挥发性风味物质种类,鉴定出的挥发性物质有72种之多[10]。在烹饪加工过程中肉的味道发生了显著变化,涉及风味产生的主要反应是美拉德反应、脂质的热降解、硫胺素降解和美拉德-脂质相互作用(详见表1)。在烹饪过程中,通过生肉中与热量相结合的成分之间的复杂反应,味道得到了改变。然而,其中大多数对肉的风味几乎没有影响,只有相对较少的挥发性化合物对熟肉的风味改变起到重要作用。滋味是人们对味觉的一种感受,滋味物质主要由有机酸的酸味、糖的甜味、游离氨基酸、核苷酸和多肽的鲜味组成(详见表2)[11]。

表2 鸡肉中的呈味物质Table 2 The odoriferous substance in chicken

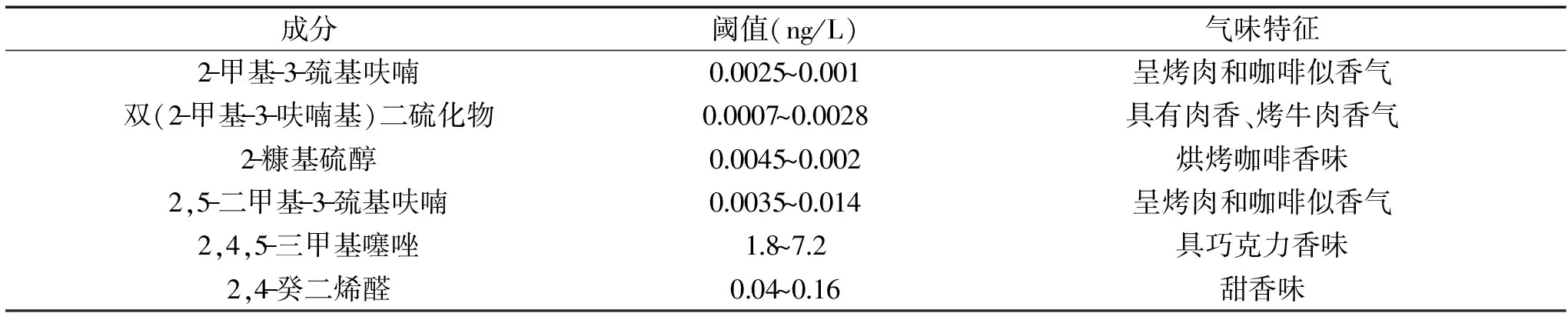

表3 煮熟鸡肉中主要挥发物的气味阈值及特征Table 3 Odour thresholds and characteristic of main volatiles in boiled meat

表1 鸡肉中风味物质的形成方式及主要芳香成分Table 1 The formation of flavor substancesin chicken and the main aromatic ingredients

2 风味化合物种类

关于鸡肉,已经确定了许多关键的风味和气味化合物以及形成机制。王春青[12]等将蒸煮熟的鸡肉经过主成分分析,其中(E)-2-壬烯醛、(E)-2-辛烯醛、庚醇和2-癸酮是主要的挥发性风味物质成分。陈怡颖[13]等通过气质联用技术(GC-MS)分析了新疆大盘鸡挥发性风味物质成分,结果认为烯醛、己醛、茴香脑为大盘鸡特征香气物质。进一步证明了美拉德反应和脂质氧化产生的2-甲基-3-呋喃甲醇是最重要的化学化合物,对鸡汤的滋味起到十分重要的作用。此外,源自上述两种反应的其他挥发性化合物包括2-糠基硫醇,甲硫醇,2,4,5-三甲基噻唑,壬醇,2-反式-壬烯醛,2-甲酰基-5-甲基噻吩,对甲酚,2-反式-4-反式-非二烯醛,2-反式-4-反-十二烯醛,2-十一烯醛,γ-癸内酯和γ-十二内酯[14],这些化合物显然是鸡肉风味的主要来源。从熟鸡肉中测出了包括烃、醇、醛、酮、酯、呋喃、噻吩、噻唑、吡啶、吡咯、吡嗪、含硫直链化合物和腈等化合物,其中醛、杂环化合物和含硫直链化合物为鸡肉主要香味呈味物质(见表3)[15]。

3 鸡肉中风味物质产生的途径

风味是由人的大脑中多种感受器共同产生的一种对滋味、气味和其他三叉神经反应的综合性反应,风味成分主要是由风味前体经过一系列化学反应后形成的挥发性反应[16]。鸡肉的挥发性化合物可概括为来自美拉德反应、脂质降解、硫胺素降解以及脂质-美拉德反应之间的相互作用产生的挥发性风味物质。

3.1 来自美拉德反应的挥发性风味物质

3.1.1 美拉德反应中的风味前体物质 鸡肉制品风味的形成途径之一是肉中氨基酸与还原糖间发生美拉德反应(Maillard)反应[17]。美拉德反应中前体物的生成是在该反应的初期阶段,从羰氨反应到Amadori重排和Heys重排。鸡肉在成熟过程中所含蛋白质降解,生成小分子肽类和氨基酸,再与肉中糖类发生美拉德反应,产生挥发性物质,同时香气溢出。美拉德反应的重要中间产物是含氧杂环化合物和醇酮,其主要来源于糖的降解,在许多“还原糖-氨基酸”美拉德反应体系中可检测到[18]。此外,肉制品中的硫胺素等风味前体物质通过美拉德反应和硫胺素的降解等主要途径产生肉的风味物质,是形成多种硫化合物的重要前体。核糖被认为是鸡肉中最重要的风味前体[19],诸如IMP(肌苷酸)的核苷酸的降解过程,形成核糖参与许多次级反应,产生大量挥发性化合物,它赋予熟肉香味,因此,IMP(肌苷酸)通常被认为是肌肉中赋予肉味的主要核苷酸。

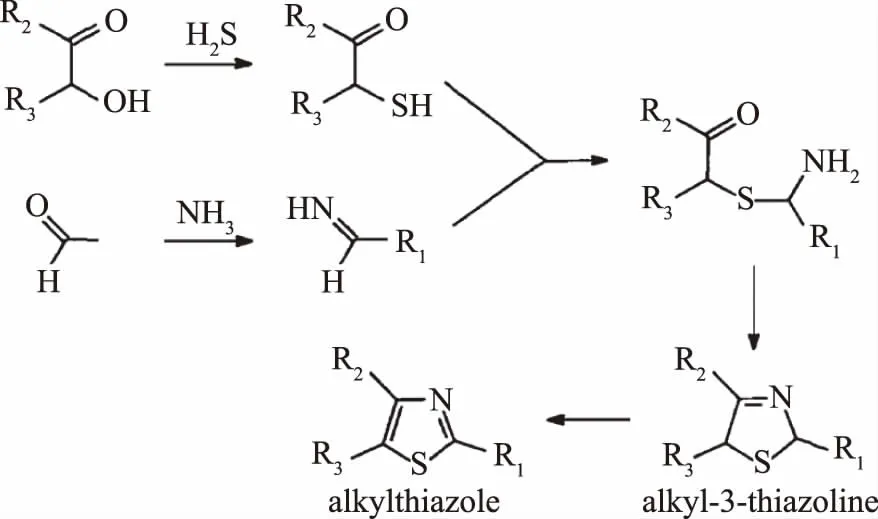

3.1.2 美拉德反应中的挥发性风味物质 在美拉德反应的中期阶段从Amadori重排产物和Heys重排产物开始,伴随着斯特勒克降解(Strecker),生成吡嗪类、噻吩类噁唑类和其他杂环化合物(机理如图1)等许多重要的风味物质;而终期阶段主要发生醇醛、醛胺缩合,产生有色物质,同时熟肉特征的香气化合物也在该阶段产生。通过美拉德反应在鸡肉汤中形成2-甲基-3-呋喃甲醇涉及核糖和含硫氨基酸(半胱氨酸或胱氨酸)或肽(谷胱甘肽)之间的相互作用,谷胱甘肽在烹饪的初始阶段迅速释放硫化氢,而半胱氨酸在长时间加热时才释放。鸡肉中重要风味物质不饱和醛(E)-2-辛烯醛、(E)-2-壬烯醛、(E,E)-2,4-癸二烯醛和2-十一烯醛对鸡汤特殊风味的形成起决定性作用[20]。此外,美拉德反应衍生的挥发物是在加热条件下烤制的肉类的主要成分。鸡肉在烹饪加工过程中受热发生美拉德反应产生香味物质和芳香化合物,蒸煮鸡肉的主要香气成分是芳香族化合物,其它类挥发性物质普遍性被认为对鸡肉香气无特殊贡献作用,但有些可能在形成杂环化合物的时候起着重要的作用,有助于提高鸡肉整体的风味品质[21]。

图1 美拉德反应中噻唑烷和噻唑类化合物的形成机理Fig.1 Mechanism for the formation of thiazolinesand thiazoles in the Maillard reaction

鸡肉在烹饪加工过程中发生的美拉德反应产生的产物并不是都能形成肉味挥发性风味化合物,但美拉德反应在肉味化合物的形成过程中起着不可替代的作用,在这个反应中杂环化合物的形成是一个极其复杂的过程。N.S.O-杂环化合物和其他含硫成分是组成肉类风味化合物的主要部分,在这些成分当中吡嗪类占主导地位。另外,在肉制品的美拉德反应产物中,所产生的硫化物具有至关重要的作用,如果除去这类物质,肉就会变得不像肉而失去肉本身该有的口味。

3.2 脂类衍生的鸡肉味挥发物

肉中脂质组成和脂肪酸的含量是影响肉和肉制品风味、质地等质量特性的主要因素[22],同时脂质过氧化产生的风味前体物质也对风味形成具有一定贡献。肉的脂质部分氧化是物种特有的味道和特征香气产生的主要原因[23],鸡肌肉内的不饱和脂肪酸含量高达39%~40.03%,远高于牛肉和猪肉,这些不饱和脂肪酸极容易被氧化,而氧化产物又会影响肉的整体风味[24]。

3.2.1 脂类降解反应中的风味前体物质 与其他肉类相似,禽肉的风味发展部分归因于其脂类,通过脂质的降解在熟鸡肉中产生挥发性化合物有数百种之多,主要是脂质的脂肪酸组分的氧化。鸡肉脂肪酸氧化产生的烷、醇、醛等是鸡肉中主要的挥发性风味物质,脂肪酸是鸡肉加工过程中最重要的挥发性风味前体物质[25]。脂质在肌肉加工过程中发生降解,其中脂类脂肪酸成分发生氧化产生数百种挥发性化合物,包括脂肪烃、醛、酮、醇、羧酸、酯、一些芳香烃和含氧杂环化合物。脂肪酸经过氧化反应生成的醛类化合物阈值较低,在肉制品香味的产生过程中占据至关重要的地位[26],它是肉味特征风味的主要物质来源和肉类风味差异的主要原因,通过自动氧化降解和热氧化裂解反应,产生了一些低香气阈值的醛类挥发性物质等主要的香气成分和甲基酮、β-酮酸、内脂和脂类物质等,这类物质为美拉德反应提供了反应基团而形成新的挥发性化合物。

3.2.2 脂类降解反应中的挥发性风味物质 根据赵健等[27]研究表明,鸡肉的脂肪氧化降解后检测到大量脂肪族化合物,其中醛类、醇类、酮类、呋喃类、酸类、酯类、烃类等在鸡肉的风味方面起着非常重要的作用。从相对含量上来看,醛类相对含量最高,其次为醇类、呋喃类,根据前期对氧化鸡脂组成[28]及氧化鸡脂添加于“半胱氨酸-葡糖糖”模型反应体系的挥发性成分研究[29],可知这些化合物应来源于氧化鸡脂本身或美拉德反应存在条件下氧化鸡脂进一步发生反应。在烤鸡的风味中报道的193种化合物中,有41种是脂质衍生的醛,在烤制和煮熟的鸡肉风味中鉴定的醛有34种,己醛和2,4-癸二烯醛是在鸡肉风味物质中鉴定的最丰富的醛,这些醛类是亚油酸的主要氧化产物,与己醛相比,2,4-十二烯醛被认为是更重要的鸡肉风味,因为其气味阈值要低得多[20]。

3.2.2.1 醛类化合物 脂肪香味[10]醛类分为饱和醛和不饱和醛,其中反,顺-2,4-癸二烯醛是熟鸡肉中香气的特征挥发性化合物最主要的成分,虽然含量低,但是它的高活性在鸡汤风味成分中占着不可替代的地位[30],醛类化合物是鸡肉香气化合物中最主要的成分,假设把这些羰基化合物成分除去,鸡肉就不再是鸡肉,变成类似于牛肉的风味。宋诗清等[31]对鸡肉特征风味形成有重要贡献的典型物质进行分析发现:壬醛、2-癸烯醛、2,4-癸二烯醛和2-十一烷烯醛是鸡肉形成风味的关键物质,提供鸡肉的特征香味,在5种样品中含量具有显著差异。

3.2.2.2 酮类化合物 脂肪经过氧化的另一种产物是酮类化合物,它的种类与醛类比较起来较少,但对鸡肉的特殊风味形成起至关重要的作用[12],醇类的形成与酶的作用有关,醇还原酶可将脂肪酸和氨基酸分解代谢以后产生的醛类物质还原为相应的醇。但是如果肌肉中的不饱和脂肪酸含量较高时很容易对肉制品造成败坏[32]。

3.2.2.3 酸类化合物 酸类化合物是酸和酯类化合物在加热条件下经氧化或酶解以后生成的,但是其挥发性比较小,在肉的香味中起到的作用很小,另外,游离脂肪酸和脂质氧化可以生成醇类化合物,其之间的相互作用会产生的酯类化合物,其中短链脂肪酸产生的酯类化合物具有典型的果香味,长链脂肪酸产生的酯类化合物具有油脂味[33]。脂肪酸烷氧自由基均裂生成烷烃类化合物,它的香味阈值相对较高,但是对肉品的风味贡献较小,其对肉制品的整体风味具有一定的提升作用。相关研究表明,在十种蒸煮鸡肉中共检测出24种烷烃,其中2,6,10,14-四甲基十五烷均在北京油鸡、柴母鸡、矮脚鸡、贵妃鸡、青海麻鸡和白羽肉的蒸煮鸡肉中检测出来[12]。

3.2.2.4 烷烃类化合物 脂肪酸形成的烷烃类化合物,同时由于脂肪酸类别的差异性不同也会对这类化合物造成差异性的影响,其挥发性阈值高作用很小,但其含量丰富,并在鸡肉总体风味中起关键作用,有助于提高鸡肉的整体风味[34]。

3.2.2.5 不良风味 由于在熟肉中发生的快速反应,与在长期储存期间形成的导致腐臭异味的挥发物相比,形成了导致所需香味的不同挥发物组成。瘦肉中含有的肌内甘油三酯和结构磷脂,能够在肉中脂质氧化的时候产生所需的风味化合物和香味[35]以及不良的风味,不良风味是肉制品在经过加热处理后形成的,并在后期反复加热处理后有明显加重,主要原因是来自多不饱和脂肪酸的氧化[36]。在鸡肉中,缺乏α-生育酚被认为是肉类风味恶化和在鸡肉产品中形成不希望的“过煮味(WOF)”的主要原因。

在烹饪肉类过程中,磷脂比甘油三酯更能发挥芳香挥发物的作用,这是因为存在更高比例的不饱和脂肪酸,包括多不饱和脂肪酸,例如磷脂中的花生四烯酸(20∶4)[10]。具有绿色,脂肪和牛油香味的饱和醛、不饱和醛在所有熟肉香气中起着至关重要的作用[37],鸡肉中的不饱和脂肪酸含量要高于红肉,可以产生更多的不饱和挥发性醛类,这对于确定鸡肉中的特殊的香气起着至关重要的作用。据国外学者报道,油炸食品的香气是由于2,4-十二烯醛,所以脂肪醛有助于烹饪肉类的脂肪风味,包括鸡肉。肉类挥发物中的脂质衍生化合物具有更大的气味阈值,与含硫和氮的杂环化合物不同的是,这使得它们的香气显著降低。即使在相对低的浓度下,杂环化合物由于其低气味阈值而对香气具有显着影响。这就可以说明鸡肉中特殊的香味成分产生的主要途径是脂质氧化,继而,实际生产养殖的时候控制活鸡肉中的脂肪酸变化对鸡肉整体风味的改良有重要的作用。

3.3 硫胺素降解

在烹饪加热的时候肉中大多数的物质受热发生降解,其中硫胺素(维生素B1)发生降解后继而产生的H2S对肉的风味产生起着至关重要的作用,硫胺素已被证明是提供广泛含硫化合物的重要前体物质。H2S本身作为一种呈味物质成分,含硫含氮及杂环化合物的气味阈值较低,是烤肉香味的最主要贡献者[38],更关键的是它能够与呋喃酮等杂环化合物发生反应产生含硫杂环化合物,从而使肉具有浓厚的香味,其中所含有的2-甲基-3-呋喃硫醇是肉中最重要的芳香物质成分。经过鉴定的硫胺素降解后的产物就有68种,多数具有熟肉的诱人香味成分。其中二甲基二硫化物和二甲基三硫化物都有硫磺味,2-甲基-3-呋喃硫醇和2-糠基硫醇具有烤香味[39],是肉制品中典型的挥发性风味物质成分。

3.4 来自脂质-美拉德相互作用的挥发物化合物

在肉的风味形成过程中,脂质对风味的形成贡献有限,但是脂质和美拉德之间反应的相互作用对许多肉中挥发性化合物的来源,尤其是磷脂在美拉德反应中起着至关重要的作用,而肉类风味形成的基础就是这些美拉德反应。美拉德反应和脂质氧化产生的挥发性化合物包括2-甲基-3-呋喃甲醇、2-糠基硫醇、甲硫氨酸、2,4,5-三甲基-噻唑等由美拉德反应和脂质氧化产生的2-甲基-3-呋喃甲醇被认为是二者产生的所有挥发性化合物中最重要的一种。肉中的挥发性风味物质已经有很多种类在脂质与美拉德反应的相互作用反应中被鉴定出来,其中醇类和烷基呋喃类化合物在美拉德反应生成的产物中含量也比较高[35],鸡肉中被氧化的脂肪醛类化合物在受到美拉德反应产物还原性的影响条件下被还原成醇[37]。美拉德反应和脂肪氧化相互作用产生的新化合物的种类和含量都非常小,并且对模型系统气味的变化不会产生影响。这证实了从肉制品中得到的结论:肉中已被鉴定的挥发物中,很多是由脂类和美拉德反应产物之间相互作用产生的,如在烤牛肉、炸鸡中发现几个2位置上带有n-烷基取代物(C4-C8)的噻唑;在加热的牛肉、鸡肉挥发物中发现其它的2-烷基唑带有更长的n-烷基取代物(C13-C15)。

4 影响鸡肉风味的因素

4.1 日龄

饲养时期影响鸡体内营养素的沉积量,影响肌纤维的发育成熟度。随着日龄的不断增加,影响鸡肉风味和品质的一些前体物含量发生变化,如脂肪酸、游离氨基酸、核苷酸、鸡肉的pH等[40]。商品肉鸡的养殖周期很短,63日龄即可达到出栏标准,相反地方鸡的特点则是养殖周期较长,一般需要经过4个月的饲养才能长到屠宰标准,另外不同的鸡品种对鸡本身的生长影响差异也比较大,因而鸡肉的品质及风味物质成分含量差异也受到影响。孙月娇分析了9周龄、11周龄和13周龄的北京油鸡胸肌样品中挥发性风味物质的组成和含量,酮类化合物、酯类化合物和杂环类化合物的种类随着养殖时间的增加,鸡肉的风味物质也有显著的增高[41]。

4.2 性别

鸡肉的品质、性激素的产生、代谢的遗传以及对脂类的组成和代谢影响都与性别有关。如性别和屠体部位的交互作用对鸡肉风味的影响。杨娴婧等[1]对玫瑰冠鸡和科宝肉鸡进行了研究,其中母鸡中的氨基酸总量和必需氨基酸含量均高于公鸡;在良凤黄鸡中,母鸡的胸肌中氨基酸总量、必需氨基酸含量与公鸡相比都高于公鸡,但是腿肌中的氨基酸总量、必需氨基酸含量均是公鸡高于母鸡,这与唐继高等[42]的研究结果相一致。氨基酸和必需氨基酸的含量是否与性别有关目前还没有一致的说法,这也可能与鸡的种类、日龄、遗传因素及其本身的代谢差异性有关系。刘忠伟[43]等报道了倒毛鸡中鲜味氨基酸含量在性别之间都没有达到显著性差异,这就表明了肌肉中的氨基酸含量与性别有着一定的关系,这与李培峰[44]等研究的结果相一致。

表4 9周龄快大型肉鸡和17周龄地方鸡比较Table 4 Comparison of fast large broilers at 9-week-old and local breed chickens at 17-week-old

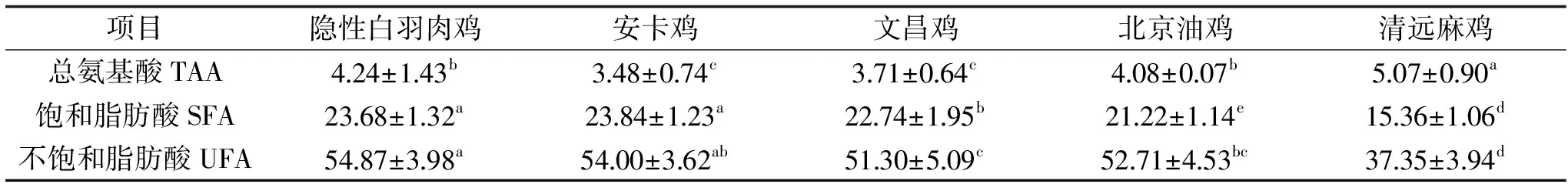

注:同行不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。4.3 品种

我国拥有非常丰富的鸡肉产品资源,人们在选择购买鸡肉时会优先选择我们本土的特色鸡种,其在适口性、营养价值和风味方便都优于商业鸡种,不少学者也对国外引进的品种、我国本土的鸡肉品种和杂交鸡品种鸡肉的风味特性进行研究。不同品种畜禽胴体不同部位的肌肉,其风味物质的成分也有不同。在优质鸡中不同的类型如速生型、中速型以及慢生型的鸡种在胴体品质、鸡肉氨基酸组成、鸡肉脂肪含量、鸡肉风味物质成分和含量、鸡肉肌纤维类型、口感等方面均存在显著的差异[45]。鸡肉品种间风味差异的研究主要集中在快速生长商品肉鸡与慢速生长地方鸡种之间,且研究认为各地本土鸡的肉质和适口性优于商品肉鸡。潘爱銮[46]等的报道显示地方鸡的肉质营养成分要比白羽肉鸡肉质营养高。李龙[47]等对六种地方鸡进行了肌肉肌苷酸含量分析,结果表明地方鸡的肌苷酸含量显著高于AA鸡,但是广西黄鸡则显著低于文昌鸡。与Kai[48]和王剑锋[49]等人的研究结果相一致。同时,巨晓军[50]等研究了9周龄快大型肉鸡和17周龄地方鸡,结果表明品种对氨基酸含量影响较大,这就说明了品种对鸡肉中各种游离氨基酸含量都有显著的影响,但是氨基酸的含量在不同品种之间差异比较明显;不饱和脂肪酸氧化是肌肉中挥发性风味物质的重要前体物,在地方鸡和肉鸡相比较中,肉杂鸡中的不饱和脂肪酸含量是最高的,隐性白羽肉鸡的不饱和脂肪酸含量显著高于文昌鸡、北京油鸡、清远麻鸡,饱和脂肪酸能够提供鸡肉的风味物质,快大型肉鸡要高于地方品种鸡,其中地方鸡中清远麻鸡的饱和脂肪酸含量较差(见表4)[50]。同时,陈玉连等[51]研究结果也表明817肉杂鸡比AA肉鸡和海兰褐蛋鸡含有显著高的脂肪酸。因此,品种对鸡肉的挥发性风味物质有较大的影响,由于不同品种鸡之间遗传背景差异较大,造成鸡肉风味也存在明显的区别。

4.4 饲料

饲料营养水平在一定程度上影响优质鸡的生长速度,而过快的生长速度会对鸡肉的风味产生负面的影响[45]。胴体脂肪的性质通常由高能量的饲料决定着,适量的脂肪含量可以改善鸡肉的风味成分和营养品质;当饲料中的能量低时,鸡肉的风味就会含量较低,但是肌肉的嫩度就会有所增加。在饲料中添加亚油酸可以改善鸡肉的腹脂和胸肌中的不饱和脂肪酸;但是鸡肉的感官品质与不饱和脂肪酸的含量有关,所以添加量不宜过多。不同的蛋白质饲料直接影响着鸡肉中的风味和脂肪的含量,采用鱼内脏发酵饲料,则会改善鸡肉的鱼腥味。王卫[52]等人试验结果表明,放养模式下,鸡肉中的风味化合物无论是无抗或有抗饲养均检测出20种,其中酮类和醛类含量最高,但是无抗饲养的鸡含有的总量更高;在圈养条件下,有18种风味化合物在有抗饲养的鸡肉中被检测出来,而无抗饲养条件下的鸡肉检测出15种风味化合物,但是有抗组所含的挥发性化合物的总量要低于无抗饲养条件下的鸡肉。

4.5 添加剂

近年来,很多研究学者对日粮的添加剂方面进行了钻研,继而改善鸡肉的品质。中草药成分的饲料添加剂已经慢慢的将代替人工饲料添加剂,因为中草药含有的多种营养成分和生物活性物质可以缩短饲养周期,对风味的形成贡献很大。张均正等[53]的研究,在饲料中添加0.4%微生物饲料添加剂,结果显示鸡肉中的肌苷酸和腺苷酸含量显著高于实验对照组。同时有研究表明在将0.5%中草药成分的饲料添加剂添加到三黄鸡日粮中,同时限制其他动物性饲料的添加,最后在鸡肉的水分、粗蛋白、粗脂肪以及氨基酸方面都有显著的改善,从而有效提高鸡肉的整体风味[54]。

4.6 饲养方式

鸡的饲养方式包括笼养、室内平养和放养等,鸡群的运动量大小受不同的饲养方式影响,通常认为运动量大的鸡其肌肉的紧实度高,肌内脂肪及其他风味物质的含量更高。不同的饲养方式为鸡群提供的生活环境质量有差异,进而也会影响鸡群的健康,影响鸡肉的风味物质[55]。在放养条件下,当鸡群获得足够的运动空间时,可以提高鸡肉的嫩度减少脂肪过量的沉积,增加肉质咀嚼性口感,从而提高鸡肉品质。另外,放养条件下的鸡群觅食非常自由,能够摄取到更多的杂草及昆虫作饲料,也使鸡肉的风味得以改善。刘艳丰[56]等研究发现散养的芦花鸡中的鸡胸氨基酸含量要高于笼养的,这与许月英等研究对20只62周龄的淮南麻黄鸡母鸡(笼养和放养各10只)的结果一致[57]。所以,鸡群在散养条件饲养可以提高鸡肉中的保水性能和鸡肉纤维含量,使鸡群体内积累了大量的风味物质,最终提高了鸡肉的品质。

4.7 屠宰因素

正确的宰杀在生产原料肉的时候起着至关重要的作用,其每个环节都会对肉品质造成影响,正确的宰杀可以改善肉品质。屠宰前选择屠宰厂以及卫生设施、采光、照明、通风、温度、排水等都影响着鸡肉的品质。屠宰前的应激会严重影响鸡肉品质,因此肉仔鸡宰前要避免各种应激。运输过程中很容易令鸡产生很大的应激反应,在运输后必须保证较长时间的休息降低应激反应水平。在屠宰时候应对鸡进行击晕,可采用混合气体、高频电流和水浴电击三种主要的方法,减少骨折和出血的现象,提高肉的品质;在屠宰放血时必须做到充分的放血;屠宰后烫毛时的水温对肉的品质有直接的影响,温度过高很容易引起肌肉收缩继而肉质变老,同时皮下脂肪和水分也极易流失;如果鸡经屠宰放血后未经保藏处理,放在常温中经过一段时间后,就会发生变质、发酵、腐败等。

4.8 加工方法

鸡肉具有蛋白质含量较高、脂肪和胆固醇含量降低等特点,一直深受广大人们的喜爱,在肉类市场中占据着重要的地位,鸡肉可以为人体提供需要的各种必须氨基酸、脂肪酸和维生素等多种营养物质。在后期鸡肉烹饪加工过程中,烹饪器具[58]的选择、烹调方式的不同以及最终内部的温度都会对风味和滋味的形成和稳定性有着显著性的影响,继而直接影响着鸡肉的风味。研究表明,在微波处理条件下,延长微波时间可以促进脂肪氧化,微波处理方式对冷冻盐水鸡的肉品质和嫩度有显著的影响,同时也对肌肉水分的含量、食盐的含量、咀嚼性的影响显著(P<0.05)[59]。我国比较典型的鸡肉烹饪方式有家庭式的煲汤和规模工业化的酱卤鸡肉制品,而鸡肉中重要的风味物质不饱和醛会对鸡汤的风味具有决定性的作用,蔡宇[60]在鸡汤中关键香气物质的报道中检测出醛36种、酮20种、醇18种,是鸡汤挥发性化合物中检出数量最多的种类;同时检测出28种香气活性化合物,醛类占20种,是鸡汤中重要的香气物质。酱卤鸡制品具有造型美观、色泽鲜艳、风味独特、肉质鲜嫩和营养物质丰富等特点,一直深受消费者的偏爱。我国享有盛誉的有安徽的符离烧鸡、河南的道口烧鸡和山东的德州扒鸡三大品种,烧鸡中的挥发性物质的构成主要是醇类、醛类、酮类及含氮、含硫杂环化合物,这些物质呈现出不同的特征香气。孔宇[61]等利用HS-SMPE-GC-MS技术分析不同烧鸡中的挥发性风味物质,共鉴定出45种挥发性风味成分,其中德州扒鸡中醇类化合物含量55.394%,杂环化合物含量30.493%;道口烧鸡醇类化合物最高,达到72.709%,杂环类化合物含量12.260%。因此不同烹饪方法能直接影响鸡肉制品的风味物质,在实际生产过程中采用适宜的烹饪方式有助于提高鸡肉制品的挥发性风味。

5 结语

鸡肉风味物质是一类极其复杂的混合物,其形成往往伴随着一系列反应的产生和彼此间交互作用的发生,影响因素包括品种、遗传学、性别、营养因素、饲养方式、加工方法等方面。目前通过现代分析仪器可以对鸡肉风味物质进行定性和定量分析,然而目前学界对鸡肉风味前体物和加工过程中风味形成机制的关联性研究不足,且挥发性风味物质对鸡肉特征风味的贡献度仍需进一步深入探讨,以期从微观和宏观上评价鸡肉风味,指导生产实践。