辽中南洼旅大16-3地区走滑型源-汇体系发育特征及沉积响应*

2019-11-27宛良伟加东辉王启明

宛良伟 吴 奎 王 伟 加东辉 王启明

(中海石油(中国)有限公司天津分公司 天津 300459)

近年来,沉积盆地源-汇体系研究已成为国际地球科学领域中颇受关注的重要课题[1-4]。我国许多学者在渤海湾、珠江口、琼东南、莺歌海等盆地开展了大量源-汇体系研究[5-11],为我国油气勘探研究,特别是沉积体系分析和储层预测研究提供了重要借鉴。前人关于源-汇体系的研究主要集中在海相被动大陆边缘盆地和陆相伸展盆地中,而与走滑断裂相关的盆地中源-汇体系研究较少[12-15]。实际上,许多盆地的形成都与走滑作用有关,并非由纯伸展作用形成[16-17],郯庐断裂带从渤海湾盆地东部穿过,对渤海海域构造演化及沉积充填影响极大[18-22],形成渤海海域一类特殊的源-汇体系——走滑型源-汇体系。渤海油田勘探实践表明,该类源-汇体系中砂体成因类型多样、相带窄、相变快、分布规律复杂,钻前预测非常困难[15]。以辽中南洼旅大16-3地区为例,该区东三段沉积期发育走滑型源-汇体系,2014年以前围区钻探十余口探井,仅LD16-3-E井东三段钻遇58.8 m砂岩,其余探井均揭示薄层粉砂岩及湖相泥岩,储层问题成为制约该区东营组油气勘探的关键难题。2014年以来,笔者将“源-汇”思想成功运用到复杂走滑带钻前砂体预测中,在旅大16-3地区找到大规模富砂区并准确预测砂体空间变化,推动了旅大16-3油田的发现。本文系统阐述了旅大16-3地区走滑型源-汇体系发育特征及沉积响应,对于走滑断裂相关盆地源-汇体系及砂体预测研究具有一定借鉴意义。

1 区域地质概况

辽东湾坳陷位于渤海东北部海域,为渤海湾盆地的一个次级单元[23],面积2.6 ×104km2,可划分为“三凹三凸”共6个次级构造单元,分别为辽西南凸起、辽西凹陷、辽西凸起、辽中凹陷、辽东凸起和辽东凹陷,各构造单元均呈北东-南西向展布且相互平行,形成凸凹相间的构造格局(图1a)[24]。

辽中凹陷表现为东断西超的典型半地堑箕状断陷,是辽东湾坳陷的主力生烃凹陷,可以进一步划分为北、中、南等3个洼陷[25]。辽中南洼位于辽中凹陷最南部,受郯庐断裂的走滑与转型、地幔上涌产生的水平拉张、太平洋板块的俯冲强度与方向改变等诸多因素的影响与控制,其新生代盆地演化具有走滑与拉伸并存的多动力源区域地质背景[26],其中古近纪构造演化可划分为3个阶段:①古新世—始新世中期的伸展裂陷阶段(裂陷Ⅰ幕,65~38 Ma);②始新世晚期—渐新世早期的裂后热沉降拗陷阶段(38~32.8 Ma);③渐新世东营期的走滑拉分再次裂陷阶段(裂陷Ⅱ幕,32.8~24.6 Ma)(图1b)[27]。辽中南洼基底为太古宇变质岩、花岗岩,古生界碳酸盐岩和中生界火成岩。古近系包括沙河街组和东营组,其中沙河街组自下而上依次为沙四段(Es4)、沙三段(Es3)、沙二段(Es2)和沙一段(Es1),发育湖相、扇三角洲、辫状河三角洲和碳酸盐岩台地等沉积相;东营组自下而上依次为东三段(Ed3)、东二段(Ed2,可分为东二下亚段和东二上亚段)和东一段(Ed1),以湖相和三角洲相沉积为主。

2 走滑断裂发育特征

环辽中南洼走滑断裂密集,是辽东湾坳陷走滑活动最强烈的地区之一。旅大16-3地区自西向东发育辽西1号、旅大16-21、旅大16-3和旅大21-1等4条走滑断裂。辽西1号走滑断裂为辽西凸起中南段西侧边界断裂,是辽东湾坳陷一级断裂,控制了辽西凸起中南段的形成和演化,其中走滑主干断裂整体呈北东东走向,局部出现多个弯曲段,平面延伸距离最远,约为130 km;走滑伴生断裂走向以近东西向为主。旅大16-21、旅大16-3、旅大21-1走滑断裂位于辽中南洼西斜坡,是辽东湾坳陷二级断裂,控制了斜坡带的构造演化和沉积充填,其中走滑主干断裂走向均为北东东向,较为平直,平面延伸距离较短,分别为35、26、18 km;走滑伴生断裂走向为近东西向或北东向,表现为雁行排列或羽状形态(图2a)。剖面上,辽西1号走滑主干断裂断面西倾,上陡下缓、伴生断裂较少;旅大16-21、旅大16-3、旅大21-1走滑主干断裂近似直立插入盆地基底,倾向多变,伴生断裂向上撒开呈典型的负花状构造样式(图2b)。这4条走滑断裂在沙河街组沉积期均以伸展作用为主;东三段—东二下亚段沉积期以右旋走滑活动为主,根据童亨茂2008年建立的纯走滑拉分砂箱实验模型估算[28],东三段沉积期这4条走滑断裂水平位移量依次为2.6、3.5、2.2、1.2 km。

这4条走滑断裂从南往北穿过整个研究区,发育大量走滑转换带。根据断层的相互作用以及转换带的形态可将研究区的走滑转换带分为S型走滑转换带和叠覆型走滑转换带。其中,辽西1号走滑断裂在长距离走滑运动中产状多变,由于走滑断裂两盘岩性的差异导致走滑受阻形成S型走滑转换带(图3a);旅大16-21走滑断裂分别与旅大21-1走滑断裂、旅大16-3走滑断裂首尾相互重叠地交替排列,形成叠覆型走滑转换带(图3b)。根据局部应力状态的差异可将研究区的走滑转换带分为增压型走滑转换带和释压型走滑转换带,其中右旋左阶S型走滑转换带和右旋左阶叠覆型走滑转换带均属于增压型走滑转换带,右旋右阶S型走滑转换带和右旋右阶叠覆型走滑转换带均属于释压型走滑转换带(图3)。

图3 旅大16-3地区走滑带应力发育模式

3 走滑型源-汇体系发育特征

一个完整的源-汇体系在空间范围内包括物源体系和汇聚体系。在陆相断陷盆地中,源-汇体系的发育受构造作用、气候和湖平面变化共同控制,而构造作用是主导性的控制因素。东三段沉积期,旅大16-3地区构造活动以强走滑、弱伸展为特征,源-汇体系发育主要受走滑活动控制,主要表现在以下3个方面。

3.1 增压型转换带控制局部物源体系的发育

局部物源是指现今残余规模较小,但能在特定的地质条件和特殊的地史时期遭受剥蚀,并能够形成优质储层的盆内局部构造区划[29],其形成一般与挤压应力作用下的古地貌垂向隆升有关。传统观点认为辽西凸起在东营组沉积期为水下低凸起,不能提供有效物源,因此辽中南洼西部斜坡带大量钻井东三段均钻遇湖相泥岩。本次研究认为,辽西凸起具有南北分段、南高北低的特点,凸起中北段地势较低,东三段沉积期一直淹没于水下,不能提供物源,但研究区西侧的凸起南段地势整体较高,在L5和LD9-3-A井区发育右旋左阶S型增压转换带,转换带处于挤压应力环境,造成凸起地貌隆升,形成北部LD9-3-A井区和南部L5井区2个古高地(图4a、b),面积均在100 km2左右,沉积期出露中生界火山岩,岩性以安山质火山角砾岩、安山岩为主,夹薄层英安岩和流纹岩,可作为优质母岩。由于东三段沉积期走滑活动较强,增压型转换带内凸起持续抬升遭受剥蚀,提供大量粗碎屑物质,为斜坡带砂体的富集奠定了物质基础。

3.2 释压型转换带控制有利汇聚体系的形成

汇聚体系由输砂通道、坡折带及碎屑物质的可容纳空间共同构成,对砂体富集起到重要控制作用[4,30-32],其形成一般与伸展应力作用下的古地貌沉降有关。研究区发育两种释压型转换带,分别控制了输砂通道及可容纳空间的发育。在凸起区发育右旋右阶S型释压转换带,转换带内处于拉张应力环境,造成凸起区局部沉降,形成山间洼地,构成优势输砂通道,南、北两个局部物源区剥蚀的粗碎屑物质可以通过山间洼地集中往旅大16-3油田方向搬运(图4a、b)。在斜坡带发育右旋右阶叠覆型释压转换带,释压转换带内发育一系列近东西向的张性调节断层,南部调节断层和北部调节断层倾向相反,随着走滑活动的持续,调节断裂的伸展幅度逐渐变大,断裂逐渐开启,并出现裂陷现象,形成小型洼陷,具有较大的可容纳空间,是富砂沉积体发育的优势地带。因此,凸起区S型释压转换带与斜坡带叠覆型释压转换带的高效耦合控制了旅大16-3地区有利汇聚体系的形成。与之形成对比的是旅大21构造区,该区发育右旋左阶叠覆型增压转换带,转换带内古地貌隆升,东三段沉积期可容纳空间很小,不利于砂岩汇聚(图4a、c)。

图4 旅大16-3地区东三段走滑型源-汇体系发育特征

3.3 走滑水平位移造成源-汇体系的横向错动

有效物源体系和高效汇聚体系在空间上是相互联系、相互作用的地貌单元[4]。在以伸展作用为主导的源-汇体系中,物源体系和汇聚体系的空间位置相对固定,是比较容易识别的,显性的。旅大16-3地区发育以走滑作用为主导的源-汇体系,由于旅大16-21走滑断裂水平位移方向与砂岩输送方向垂直,随着右旋走滑活动的持续,走滑断裂两盘的源-汇体系发生横向错动,旅大16-3油田砂岩汇聚区相对原始的物源-沟谷耦合区不断向西南方向迁移,东三段沉积早期旅大16-3南构造所处的汇聚区与辽西凸起上物源-沟谷耦合区对应,东三段沉积晚期旅大16-3构造所处的汇聚区与辽西凸起上的物源-沟谷耦合区对应(图5)。由此可见,在走滑型源-汇体系中,源-汇体系的空间对应关系是动态变化的,具有一定的隐蔽性。

图5 旅大16-3地区东三段走滑型源-汇体系发育模式

4 走滑型源-汇体系沉积响应

4.1 源-汇时空耦合控制旅大16-3地区砂体富集

“源-汇时空耦合富砂”思想指出,陆相断陷盆地砂体的富集受碎屑物质从源到汇整个过程的影响,要在复杂陆相断陷盆地找到砂岩的富集区,必须找到一个完整的源-汇时空耦合系统[4]。旅大16-3地区增压型转换带和释压型转换带时空配置有利,局部物源体系和有利汇聚体系耦合条件好,具有“双源供砂、高效输导、优势汇聚”的特点,为东三段砂体的富集提供了有利条件。旅大16-3油田共有6口井钻遇东三段,砂岩厚度最小67.0 m,最大123.6 m,平均96.4 m,是东三段沉积期辽中南洼砂体最发育的地区(图6)。与之形成鲜明对比的是研究区西南部的21-1构造,该构造与旅大16-3油田同处于辽中南洼西部斜坡走滑带,与L5井区的局部物源体系对应,物源条件较好,但构造区处于右旋左阶增压型转换带,汇聚条件不利,源-汇耦合条件差,东三段仅发育薄层湖相泥岩沉积。

4.2 源-汇体系错动造成砂体迁移叠覆且期次明显

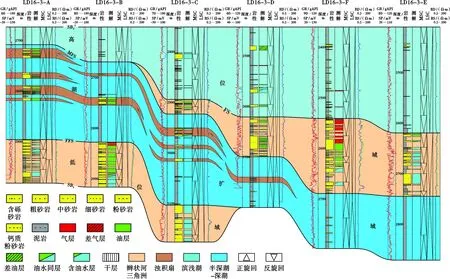

在以伸展作用为主导的源-汇体系中,一条水系的入湖口在一段时期内可以看成是相对稳定的,沉积体系的展布是沿着水系入湖口向湖盆呈扇形展开[4],不同时期发育的扇体以垂向叠加为主,在物源供给较为充足的斜坡带砂体期次往往不明显。东三段沉积期旅大16-3地区发育走滑型源-汇体系,源-汇体系沿着走滑方向的横向错动,造成水系的入湖口不断变化,使砂体由南往北迁移叠覆,并且砂体期次十分明显,结合岩性、电性及地震响应特征可识别出低位、湖扩、高位域三期砂体。

图6 旅大16-3地区东三段层序-沉积相对比图

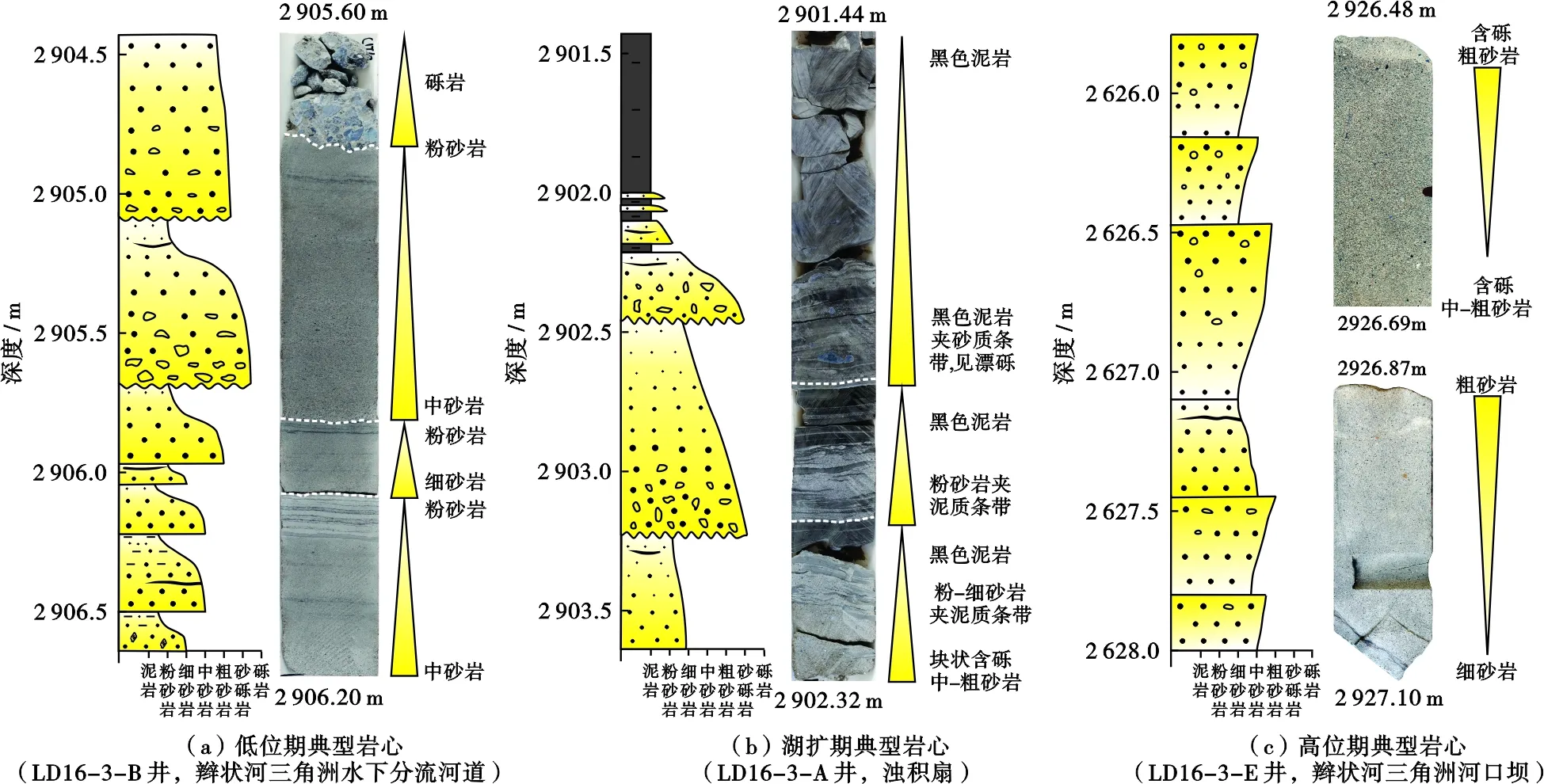

低位域砂体主要分布在旅大16-3南构造,砂体面积53.2 km2(图7a);沉积相类型以辫状河三角洲为主,岩性组合为砂砾岩、含砾中—细砂岩夹薄层泥岩,砂岩厚度56.7~72.3 m,以反粒序为主,SP、GR曲线为漏斗状(图6、8a);地震剖面上,低位域辫状河三角洲砂体主体表现为低频不连续反射,远端变为前积反射(图9)。

图7 旅大16-3地区东三段砂体展布图

图8 旅大16-3地区东三段典型岩心特征

图9 旅大16-3地区东三段砂体地震响应特征

湖扩域砂体往北延伸至旅大16-3构造D井区,主体部位位于旅大16-3南构造,砂体面积48.5 km2(图7b);沉积相类型主要为辫状河三角洲前缘砂体滑塌形成的浊积扇沉积,岩性组合为大套深灰色泥岩夹薄层粉、细砂岩,砂岩厚度20.5~45.7 m,正粒序特征明显,SP、GR曲线为钟状、指状(图6、8b);地震剖面上,湖扩域浊积扇砂体表现为蠕虫状反射(图9)。

高位域砂体主要分布在旅大16-3构造,旅大16-3南构造仅在C井区钻遇砂体边缘,砂体面积78.5 km2(图7c),沉积相类型主要为辫状河三角洲沉积,岩性组合为含砾中、细砂岩夹薄层泥岩,砂岩厚度33.7~116.6 m,以反粒序为主,SP、GR曲线为漏斗状、指状(图6、8c);地震剖面上,高位域辫状河三角洲砂体表现为前积反射(图9)。

总体上看,从东三段低位期到高位期,砂体横向迁移距离与旅大16-21走滑断裂水平位移量相当,不同期次的砂体沿着断裂走向迁移叠覆,叠合面积达130 km2;不同期次砂体在沉积相类型、岩性组合特征、砂岩厚度、地震反射特征等方面存在显著差异。

5 结论

1) 旅大16-3地区育辽西1号、旅大16-21、旅大21-1、旅大16-3等4条走滑断裂,形成大量走滑转换带,根据断层的相互作用以及转换带的形态可将研究区的走滑转换带分为S型走滑转换带和叠覆型走滑转换带,根据局部应力状态的差异可将研究区的走滑转换带分为增压型走滑转换带和释压型走滑转换带。

2) 旅大16-3地区源-汇体系发育受走滑作用控制,表现为:增压型转换带控制了局部物源体系的发育,凸起区S型增压转换带内地貌隆升,形成南、北两大局部物源体系;释压型走滑转换带控制了有利汇聚体系的形成,凸起区S型释压转换带和沉积区叠覆型释压转换带分别控制了输砂通道及可容纳空间的发育;走滑水平位移造成源-汇体系的横向错动,东三段沉积期斜坡带的砂岩汇聚区相对凸起区的物源-沟谷耦合区不断往西南方向迁移。

3) 源-汇体系对旅大16-3地区砂体富集和空间分布具有明显的控制作用,局部物源体系和有利汇聚体系的时空耦合控制了该地区砂体富集,源-汇体系横向错动造成该地区东三段砂体迁移叠覆,期次明显。