观赏石收藏是在为社会积累、拓展有价值的艺术门类

2019-11-26徐文强byXuWenqiang

文/徐文强 by Xu Wenqiang

一

赏石艺术要形成完整的理论体系很难,知道一些皮毛夸夸其谈却很容易。我们常常看到许多赏石理论研究者和收藏家尽其所能在默默无闻地耕耘,但他们在石界的知名度却远不及那些拿一点皮毛夸夸其谈的人,这也许是当今社会习惯快餐文化后的一种普遍现象。

回看近30多年来的赏石发展历程,我们发现:少有人在研究赏石艺术存在的依据以及与其他艺术门类的相通共性;也少有人研究为什么形、质、色、纹是观赏石可以被创作成艺术品的艺术元素。

有的是:当一个人通过命题、配座、置景等文化艺术手法,将一方观赏石创作成经典的赏石作品后,石界往往就会出现很多类似的复制品。石界不缺跟风者,缺的是有思想的创作者。

我们经常看到有些赏石者在用“唯一”来解释自己的藏石的珍贵。我认为“唯一”不是观赏石能成为艺术品的特征,“唯一”引发的只能是自娱自乐的赏玩或孤芳自赏的收藏。当人们眼光普遍提高后,廉价而随手可得的、具有“唯一”的石头都会淡出人们的审美视线,而缺乏选石要求和审美意识的“唯一”,极可能使你的收藏演变成无尽的消费。

目前,由于“观赏石工艺品与艺术品”的概念还没有界定,以至于如何将观赏石工艺品作为消费品都很少有人研究;而对什么样的观赏石能成为艺术品以及如何衡量赏石艺术品的好坏等也还没有建立起完善的理论体系。这让观赏石收藏及产业发展带有很大的盲目性,故赏石艺术品作为投资的主角,更是小众人的舞台。

图1

图2

当今的石界,大部分从业者还是以解决生计为主,由于各自的经历不同,对天然艺术品的评估也有着极大的不确定性,这使得整个产业链呈现出急躁的心理,漫天要价成为常态。这种现状如不改变,必将导致从业者、消费者、收藏者、投资者的心态扭曲,诉求得不到保障。这样赏石产业的基础就不会牢靠,也难以持续发展。

当今中国,已经是中等收入国家,民众对于财富管理的需求、对于文化的需求都很强烈。艺术品金融已成为一个满足多重资产配置需求的良好载体,专业艺术品财富管理已在国内悄然兴起,前景广阔。如何将观赏石提升到更高的境界,进入艺术品财富管理行列,应是所有赏石人的共同责任。故我提出“观赏石收藏是在为社会积累、拓展有价值的艺术门类”这个概念,希望收藏者都能重视观赏石收藏品质,并为投资人进入石界寻找资产增值和满足社会地位提供依据。

种种迹象表明,随着赏石资源情况逐渐清晰,赏玩方法逐步深入,赏石收藏的未来一定是同石种相比较的“稀缺”所表达的珍稀、珍奇、珍贵转化为赏石作品的高远境界;而形、质、色、纹的极致追求,意韵、配座、命题的完整背书,使赏石作品成为顶级艺术品;而赏石艺术与其他艺术共性相通的诠释以及其理论体系的建立,必将带领观赏石收藏向纵深发展。

二

当我们决定把自己定义为赏石收藏者时,上半场拼的是热情(不忘初心),下半场拼的就是智慧。其结果完全取决于你是否愿意花时间、精力和财力去研究观赏石。

图3

一个人偶然获得顶级赏石作品,那是石缘,而整体藏石水平的好坏才是你对赏石艺术的理解高度。有时,偶得的收获看似是你跳过了某个过程,走了捷径,上了台阶,但到最后还得补上一课。再厉害的藏家进入收藏也会受伤,因为真假两个领域,山外有山,人外有人。一个不经历实战考察和买卖历练的人是不可能成为真正的收藏家的。

观赏石收藏是一种修行。世俗的心态最容易被厚重的业相(比如利益、名利、生存条件)所笼罩,修行者必须学会冲破雾障,认清本质,只有苦行僧似的践行,方能悟到真谛;只有抱着无私无欲的态度,经过日积月累地求真、求精、求意,才能进入通灵的状态,发现赏石收藏本真的精髓和存在价值,从而达到物我共通共融的境界。

观赏石收藏是在为社会积累、拓展有价值的艺术门类,所以观赏石收藏不是每个玩石者的选择,只有发自内心真爱的赏石收藏人,才能抵制金钱的诱惑,潜心研究去创造你所期望的高度和新的理论体系。

三

对于这样一种历久弥新而理论体系又不完备的艺术门类,我以为赏石收藏者应该要有这样的见识:

一、对观赏石自然要素的评判必须客观,对能成为赏石艺术品的赏石自然要素的掌握必须严苛,这是将大自然中最普通的石头筛选成为具有艺术内涵的观赏石的关键。在具体的筛选时,不管是运用前人总结的瘦、皱、漏、透,还是现代归纳的形、质、色、纹,都必须坚守要素衡量下的同石种相比较的稀缺,拿钱买稀缺,这是收藏者的立身之本。只有珍稀的藏品才能在未来体现出收藏者的地位与成就,获得资本的青睐。

二、观赏石收藏对赏石艺术价值的理解是理性的,也是感性的。理性表现在:观赏石价值的存在源于观赏石自然条件的完美与极致。感性认识是:由于赏石主体的不确定性,赏石作品还可以进行多元化创作延伸。收藏家最难能可贵的是将大自然的石头与发现者对艺术的理解融合在一起,创作出独具风格的赏石作品。

三、赏石艺术有一个非常特殊的地方,就是在对观赏石鉴赏、欣赏的同时,即在酝酿对观赏石进行不改变自然属性的创作(传统赏石的赏玩,更多的是人对石头的一种自我感觉,是借助石头表达自我情感的一种方式;而当代赏石试图打通思想与物质,自我与自然之间的一种沟通的可能性;在发现观赏石原本自然状态就存在好坏、差异的同时又在赋予观赏石更多的创作内涵)。这是其他艺术所没有的。而人为命题,寻找摆放角度,确定配座方式以及品赏它的韵味,这是人对观赏石作品的后创作。这一完整创作过程真正实现了观赏石从奇石到作品的演变。虽然目前这一体系尚未成熟,但当代赏石理论家和收藏家若能坚持在传统的传承基础上,走出传统的赏玩模式,来看待现代赏石艺术,并立足现代的情感和精神去构建新的赏石理论体系,这将是大有作为的。

衡量一个收藏家是否成功,不是看其拥有多少藏品,而主要还是看品质和其对赏石艺术的研究成果。是看其是否能用智慧最直接的把问题看透,找到正确方法,借助所有力量,识别其收藏的真正价值,从而进行最有效的投入,使自己走向成熟,创建赏石收藏理论依据,为社会积累有价值的艺术品。

为了加深认识品鉴赏石的过程,我引用一位藏家对我讲述他买石过程的体会:“我买石头很简单!看美学品相、心怡程度、结合形成概率,各地文化差异、市场交流参考价值以及现场卖家心理、客观能接受,谈成了就买。”

他说的很平和,我解读为:当你看到石头的瞬间,不仅要从美学角度考虑观赏石对品相的要求、符合审美标准的心怡程度,而且要考虑其形成的难度和稀缺的概率,还要考虑各地的文化差异、市场交流价格,最后再结合现场卖家的心理去买一块石头。

在刹那间能联想到这么多指标性要求,真的不简单。

加上我对他的认知,我把他深入骨髓的鉴石底蕴说出来:对赏石形、质、色、纹指标性要素要有程序式的审美意识,并且还要能瞬间筛选出哪些原始品质是最具魅力的;同时又再用最严苛的要求去酝酿赏石作品的艺术表达方式,最终还能指导工匠把奇石演变成为观赏石。有这样要求的人所收藏的赏石作品一定不会差。

许多时候,许多人都在说引领。其实引领很难,首先引领的方向要对,同时引领要有高度。当你连方向也不明确时,只会越引越偏!

四

最后我把个人收藏观赏石的一些认识分享给大家:

(一)收藏观赏石也必须符合普遍收藏的条件:稀有性(普通石头具有唯一性但不稀有,一定会被收藏家所淘汰);不可替代性;艺术观赏性;保值、升值性;良好的保持性。

图4 收藏在台湾故宫的乾隆皇帝玩过的肉石

(二)观赏石收藏时我会这样自问:

1.你见过同类石种中有比它更好的吗?

2.它给你的冲击力有比其它艺术品更强烈吗?

3.你认同它的稀缺和不可替代性是真实的吗?

4.你认为收藏它比收藏同样价值的其他艺术品更有价值意义吗?

5.获得奇石以后,你能使它在演变成赏石的过程中成就经典吗?

如果你认真思考过这些问题后,还是想拥有它,那就用你认可的“天价”去得到它。

五

这里我们再来欣赏两块很有名的供石:一块是收藏在台湾故宫的乾隆皇帝玩过的肉石;另一块是收藏在上海博物馆的吴湖帆曾经收藏过的“小方壶”供石。

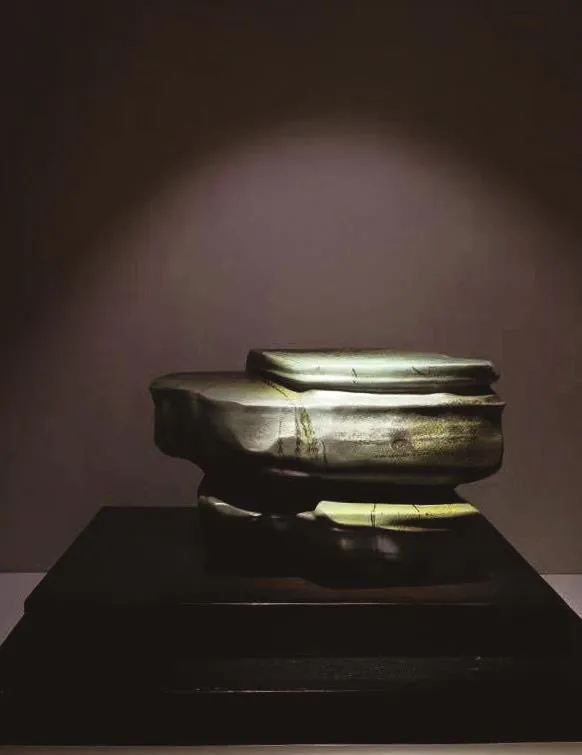

图5 收藏在上海博物馆的吴湖帆曾经收藏过的“小方壶”供石

肉石透着大自然的气息,虽简明且大美,即抽象又具象,即蒙胧又真实,看一眼就令人过目不忘。外加作为得到皇上青睐的供品,此石具有至高无上的荣耀。故该石历经了不同朝代的更替,无论是王公贵族还是平民百姓,无论是古代审美情趣还是对现代赏石理解,都会加以赞赏。

而吴湖帆收藏的“小方壶”,造型奇特、材质优良;配座工整大方,恰如其分的施艺加上题跋的布局,整件作品透藏着大师的无穷智慧与创意精髄,令人遐想无限。该石无不透着古人浓浓的赏石情怀及艺术修为。

这是真正具有社会历史价值、文化内涵价值、艺术造诣价值以及传承价值的历史名石。其良好的材质以及近似完美的具、抽象的艺术呈现,世人几乎无人敢轻视这类自然艺术品的收藏价值及艺术存在。

观赏石收藏是在为社会积累、拓展有价值的艺术门类。我相信用这样的思维方式去收藏观赏石,你在传承赏石文化的同时一定能尽享赏石艺术的乐趣;并在收获观赏石升值的过程中为社会积累有价值的艺术品。