赵曾茂与单簧管的情思

2019-11-22申申

申申

说到单簧管,突然想到年轻时喜欢上毕加索的画,其中有一幅毕加索于1921年创作的《三个音乐家》,因为当时资料有限了解不多,只看出画中其中一个音乐家在弹奏吉他,直到后来才慢慢知晓画面左侧音乐家正在吹奏的乐器是单簧管。

年前,毕加索画作在上海展览,终于有机会看到大师真迹,我立刻兴致勃勃地前去欣赏。《三个音乐家》是综合立体画派的典型作品,也是毕加索最贵的十幅画之一,画面从左到右分别为一个戴着面具的行吟诗人(诗人阿波利奈尔的化身)在吹奏单簧管、一个小丑(毕加索本人的化身)在弹奏吉他和一个手持乐谱的修道士(诗人雅各布的化身)在唱歌,每个人物之间看似没有联系,但又彼此关联,不仅仅是人物线条的连接,还包括对艺术和生活的共同追求及理想。

也许是缘于这幅画,我慢慢喜欢上了单簧管这种木管乐器,随之音乐史上著名的单簧管名曲就成了我的至爱,首选当然是莫扎特的《A大调单簧管协奏曲》。这一作品是莫扎特为当时的一位单簧管乐师安东·施塔德勒而作,写于他英年早逝前的两周,乐曲柔婉优美,美得令人伤感,尤其是由德国单簧管演奏家卡尔·莱斯特演奏的第二乐章,那天籁般的旋律如歌如诉,犹如春日的原野上夕阳余晖将天际映得分外绚烂,令人神往。

说到德国单簧管演奏家卡尔·莱斯特,他的父亲也是位单簧管演奏家。卡尔·莱斯特1937年出生于德国,十五岁进入柏林音乐学院就读,在校期间就已活跃于独奏舞台,二十岁便成为了柏林爱乐乐团单簧管首席,屡次在德国柏林、科隆和慕尼黑等地的音乐比赛中获奖。

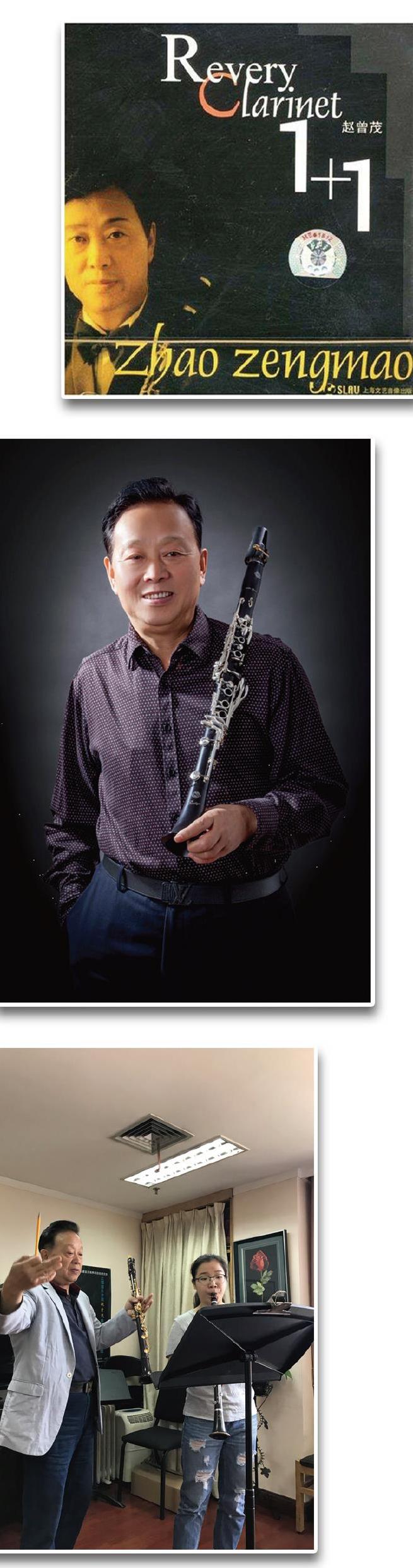

而在国内,能表现出如此美妙音乐的演奏家可谓凤毛麟角,原因是我国西洋管乐相对薄弱,尚在不断的学习、实践和探索之中,好在近年来有了很大突破。而论及这一突破,就不得不提到这一领域的掌门人,现任国际单簧管协会会员、中国单簧管协会副会长和上海音乐学院学术委员会委员、硕士研究生导师的赵曾茂教授。

当年,杨立青院长慧眼识珠,陆续引进了一批在海外颇有建树的音乐家来上音任教,记得当时他给了我一份五十人的名单,希望我能够撰文介绍他们,这其中就有赵曾茂教授。从那以后,我们相知相交,成了无话不谈的好朋友。

赵曾茂的外公钱以枋是我国一级桥梁工程师,还担任过上海政协领导,起初父辈当然希望赵曾茂能子承父业。“在那个年代是不可能的,我们在一起就是吹拉弹唱,主要是样板戏音乐,哪有现在这样好的条件,想学什么就学什么,更没有教材,哪个孩子学得好就跟他学几下,大有无师自通感。记得当时比较拿手的有中阮和月琴,还会舞蹈和武术,反正学校小分队需要来几下的都会一点。”赵曾茂笑着回忆道,“学单簧管的原因很简单,当时我个子比较小,手指比较短,但肺活量比常人大,加上一直参加运动身体素质不错,老师希望我学单簧管,我就跟他学了。”

在那个年代,有一技之长尤其是会乐器,当兵是最好的出路,赵曾茂没想到自己在学校里学的“皮毛”还真在部队派上了大用场,于是他更加刻苦练习,即使大年三十吃过年夜饭后也会坚持练到大年初一的凌晨四点。

“那时国内找不到好的老师,于是我去了日本留学,还有幸上过卡尔·莱斯特的好几堂课。从那时起,心中就埋下了做老师的种子,想着回来教出更多更好的单簧管演奏人才。因此,我现在对学生的感情可以说是掏心掏肺,因为我时常会想到当年老师对我的帮助。”赵曾茂在学生面前除了上课时一本正经,平时其天性中顽童的一面时常暴露出来,高兴时甚至会甩开双腿来个劈叉,或者伸展双臂高挂树枝上,全然没有教授的派头。

至今,赵曾茂已培养出一大批优秀的学生,有的在国内外艺术院校任教,有的在国内专业院团担任骨干,先后有多人在国内和国际大赛中获奖。近年来,由他领衔组建的全国第一家上海音乐学院单簧管乐团成立,并在全国专业院校巡回演出时引起极大反响,令众多知名专业院校的专家教授啧啧称赞。他本人也先后三次被上海文艺人才基金理事会评为优秀教师奖,已录制发行五张个人CD和多册单簧管教材,其传略更被收入《中国当代艺术界名人录》《世界华人文学艺术界名人录》《中国当代留学回国学人大典》。

《声情并茂》就是赵增茂和著名指挥家林友声强强联手推出的一张唱片,由上海音乐学院出版社出版,其中的许多作品在指挥家林友声的精妙演绎下,音色时而恬静轻柔,时而洒脱狂放,整个旋律活泼流畅,充满了美妙的梦幻感以及对跨音乐时空的向往,给人以与众不同的脱俗之感,彰显出演奏家对音乐诠释深入、技艺娴熟的同时,尽显创作大师作品的特色及精髓,“对于单簧管改编作品而言,这是一种全新的尝试。单簧管是一种发展偏晚的乐器,在之后的发展当中,不同艺术领域都有单簧管的声音,这也意味着它有很多可以拓展的领域,所以我们决定做不同的尝试。”

在这张唱片中,值得推荐的还有青年作曲家高翔特意为单簧管乐团写的描写江南赶庙会场景的《长街行》,乐曲时而嘹亮明朗,时而细腻低沉,时而婉转俏皮,如同将一个个动人的故事娓娓道来,使听众的心绪被牢牢包裹在音乐之中。

赵增茂始终认为中国自己的音乐并不差,不管是音乐本身还是文化,艺术的修养是共通的,中国人能达到这种艺术标准,也一定能被国际权威认可,虽然单簧管这一学科在中国还只是起步,但前景不错,身为音乐人应该更有信心。

和赵曾茂教授聊天得知,如今学单簧管的孩子相对来说并不多,这样一来的好处是钢琴、古筝学的人多,竞争也就更激烈,单簧管的竞争压力相对较小,何况从实用角度来说,每个乐团都需要单簧管,不像钢琴、古筝并不是每个乐团都需要,聪明的孩子及家长何乐而不为呢?

赵曾茂教授有话说

如果想学单簧管,建议入门先听听德国作曲家勃拉姆斯创作的众多单簧管作品。爱单簧管的人一定会很感激勃拉姆斯,因为他为单簧管写下了许多不朽的乐章,奏鸣曲、三重奏、五重奏这些作品都突显了单簧管的个性,使这件乐器有了与其他木管乐器不同的地位。

当年,勃拉姆斯写完几部钢琴小品之后,本来已打算收山告老,但当他听完单簧管演奏家穆菲尔德的演奏后,立刻决定要重拾笔杆,为这件优美乐器谱曲。从此,在勃拉姆斯的笔下,他不但让这件乐器的多变音色表露无遗,从柔弱到嘹亮一一涉猎,还透过单簧管的声音,传达着他潜藏心中极个人化的呼聲。

勃拉姆斯的作品向来不是一听就令人亢奋、感觉甜美的,音乐的细致起伏、隐晦的声量变化,再加上一两个色彩迥异的和弦,都是演奏上不能忽略的成分。这些听起来似乎有些单调的音乐,其实蕴含着无限的激情,就像是海洋下的暗流,表面上湛蓝一片,内里却是变化万千而又宽广辽阔的。